注:该文用于个人学习记录和知识交流,如有不足,欢迎指点。

tcb的创建流程

tcb的控制块对应的代码结构为struct tcp_sock ,当该结构体确认好各个参数时,我们就说tcb控制块建立了!

一、调用socket()时候

1.所有相关结构体(socket、sock、inet_sock、tcp_sock)的 内存都已分配(因为是嵌套结构, 一次性分配完整);

2.与 “套接字类型、协议族、通用操作” 相关的 核心参数已确定(如 socket->type、sock->sk_family、inet_sock->inet_protocol);

3.但与 “具体地址 / 端口”(inet_sock 的地址端口)、“TCP 协议特有状态”(tcp_sock 的序列号、拥塞控制参数等)相关的参数,需要后续 bind()、connect()、listen() 等操作才能逐步确定。

4.简单说:“壳子(内存)在 socket() 时就有了,核心配置(通用参数)也定了,但细节(地址、TCP 特有状态)还得后续步骤填。”

二、struct socket、struct sock、struct inet_sock、struct tcp_sock四个结构体

1. 概念:

| 结构体 | 作用范围 | 核心功能 |

|---|---|---|

struct socket | 所有套接字的顶层抽象 |

-关联用户态文件描述符( -存储套接字类型( -状态(连接 / 未连接),通过 |

struct sock | 全协议族通用核心 |

存储所有套接字的基础运行时状态: -收发缓冲区队列、等待队列(用于 -协议操作表( |

struct inet_sock | IPv4 协议族专用 |

扩展 IPv4 特有属性: -本地 / 对端 IP 地址( -端口( -TTL -衔接通用 |

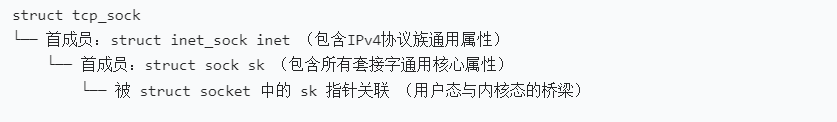

struct tcp_sock | TCP 协议专用(基于 IPv4) |

扩展 TCP 特有属性: -序列号( -拥塞窗口( -连接状态( -重传定时器 -支撑 TCP 可靠传输(三次握手、重传、拥塞控制等)核心逻辑。 |

2. 四者的关系

2.1 层级逻辑:

从用户态接口(socket)到内核通用核心(sock),再到 IPv4 协议(inet_sock),最终到 TCP 细节(tcp_sock),逐层细化;

2.2 设计目的:

通过「通用 + 专用」分层,既保证跨协议族复用(如sock),又能承载具体协议的复杂逻辑(如tcp_sock的拥塞控制)。

2.3 实现方法:指针转换,利用首成员地址重合特性

因「首成员与结构体起始地址完全重合(偏移量 0)」,内核通过宏快速从通用结构定位专用结构:

struct socket 与 struct sock:通过 socket->sk 直接关联(sock 是 socket 的成员指针)。

inet_sk(sk):从 struct sock* sk 转换为 struct inet_sock*(通过sock的首成员sk定位);

tcp_sk(sk):从 struct sock* sk 先转inet_sock*,再通过inet_sock的首成员inet定位 struct tcp_sock*;

2.4 底层结构体代码

// 1. 顶层抽象:struct socket(用户态与内核态的桥梁)

struct socket {

socket_state state; // 套接字状态(如未连接、已连接、监听等)

unsigned short type; // 套接字类型(SOCK_STREAM/TCP、SOCK_DGRAM/UDP等)

const struct proto_ops *ops; // 协议操作表(绑定/连接/发送等底层实现)

struct sock *sk; // 关键指针:指向内核核心套接字结构(struct sock)

struct file *file; // 关联的文件结构体(通过文件描述符暴露给用户态)

};

// 2. 通用核心:struct sock(所有协议族的基础逻辑体)

struct sock {

struct sock_common __sk_common; // 通用属性(协议族、地址/端口占位等)

struct sk_buff_head sk_receive_queue; // 接收缓冲区队列

struct sk_buff_head sk_write_queue; // 发送缓冲区队列

struct wait_queue_head_t *sk_sleep; // 等待队列(用于I/O复用)

const struct proto *sk_prot; // 传输层协议操作表(如TCP/UDP的底层逻辑)

// 其他通用状态字段...

};

// 3. IPv4协议族专用:struct inet_sock(扩展IPv4特有属性)

struct inet_sock {

struct sock sk; // 第一个成员:嵌入通用sock结构(地址偏移为0)

__be32 inet_rcv_saddr; // 本地IPv4地址(网络字节序)

__be32 inet_daddr; // 对端IPv4地址(网络字节序)

__be16 inet_sport; // 本地端口(网络字节序)

__be16 inet_dport; // 对端端口(网络字节序)

int inet_ttl; // IPv4报文TTL(生存时间)

// 其他IPv4专属字段...

};

// 指针转换宏:从struct sock*获取对应的struct inet_sock*

// 原理:利用sk是inet_sock的首成员,地址完全重合

#define inet_sk(sk) container_of(sk, struct inet_sock, sk)

// 4. TCP协议专用:struct tcp_sock(扩展TCP特有属性)

struct tcp_sock {

struct inet_sock inet; // 第一个成员:嵌入IPv4的inet_sock结构(地址偏移为0)

u32 snd_nxt; // 下一个待发送的序列号

u32 rcv_nxt; // 下一个期望接收的序列号

u32 cwnd; // 拥塞窗口(拥塞控制核心)

u32 ssthresh; // 慢启动阈值

enum tcp_states tcp_state; // TCP连接状态(如ESTABLISHED、SYN_SENT等)

// 其他TCP专属字段(重传定时器、窗口机制等)...

};

// 指针转换宏:从struct sock*获取对应的struct tcp_sock*

// 原理:先通过inet_sk(sk)拿到inet_sock*,再利用inet是tcp_sock的首成员,地址完全重合

#define tcp_sk(sk) container_of(inet_sk(sk), struct tcp_sock, inet)

2.5 底层内核操控的实现代码

struct socket *sockt; // 假设已获取socket结构体指针

struct sock *sk = sockt->sk; // 直接通过sk指针访问struct sock

// 访问sock的参数:如接收队列长度

unsigned int rcv_len = sk->sk_receive_queue.qlen;

struct inet_sock *inet = inet_sk(sk); // 从sock*转换为inet_sock*

// 访问inet_sock的参数:如本地IP地址、端口

__be32 local_ip = inet->inet_rcv_saddr;

__be16 local_port = inet->inet_sport;

struct tcp_sock *tcp = tcp_sk(sk); // 从sock*转换为tcp_sock*

// 访问tcp_sock的参数:如发送序列号、拥塞窗口

u32 next_seq = tcp->snd_nxt;

u32 cwnd = tcp->cwnd;

三、tcb建立的流程

1.服务端和客户端的tcb建立时机

| 主体 / 场景 | 操作 / 阶段 | 结构体创建情况 | 说明 |

|---|---|---|---|

| 服务端 - 监听套接字 |

掉用 |

立即创建完整组合:

| 用于后续接收客户端 SYN 包、管理监听队列(半连接 / 全连接队列),是服务端接收连接的基础结构。注意这个不是tcb没有建立,因为tcp_sock的参数填充不完整。 |

| 服务端 - 新客户端连接 | 第一次握手(收到客户端 SYN) | 仅生成临时结构 struct request_sock(半连接),不创建 sock/inet_sock/tcp_sock |

存储 SYN 包关键信息(序列号、MSS 等); 因连接未完全建立,用轻量临时结构节省内存。 |

| 服务端 - 新客户端连接 | 第三次握手(收到客户端 ACK) |

为新连接创建完整组合:

|

从 即tcb_sock参数配置完毕,tcb控制块建立! |

| 客户端 | connect() 时 |

基本配置好各结构体的参数(服务端的seq还没确立),tcb控制块建立! | 用于发起处理三次握手交互及后续数据传输,是客户端通信的核心结构。 |

2.与syn、accept队列的关联

| 队列类型 | 存储的核心数据结构(Linux 内核) | 对应连接阶段 | 关键信息 |

|---|---|---|---|

| syn_queue |

(半连接请求控制块) | 三次握手第一阶段(服务端收到 SYN,未完成握手) |

- 客户端 IP、端口; - 服务端初始序列号(ISN); - 连接状态( - 临时 TCP 选项(如窗口大小)。 |

| accept_queue |

(4个结构体已经初始化并分配完整参数) | 三次握手完成后(服务端收到 ACK,连接建立), |

- 完整五元组(双方 IP、端口、协议); - 连接状态( - 收发缓冲区、拥塞控制参数、确认号 / 序列号; - 与套接字文件描述符(fd)的关联。 |

补充:

struct inet_request_sock是struct request_sock在 IPv4 协议下的专用扩展,类似 inet_sock 对 sock 的扩展(注意:没有tcp_requeset_sock这个结构体,inet_request_sock足够记载半连接的信息了)

struct inet_request_sock {

struct request_sock req; // 第一个成员:嵌入通用 request_sock(地址偏移 0)

__be32 ir_loc_addr; // 本地 IPv4 地址(网络字节序)

__be32 ir_rmt_addr; // 客户端 IPv4 地址(网络字节序)

__be16 ir_loc_port; // 本地端口(网络字节序)

__be16 ir_rmt_port; // 客户端端口(网络字节序)

u32 ir_seq; // 服务器回复的 SYN+ACK 序列号

u32 ir_ack; // 服务器期望客户端回复的 ACK 序列号(ir_seq + 1)

// 其他 IPv4/TCP 握手专用字段...

};

四、细节补充:

1. 为什么accept_queue中存储的是sock?

答:

struct sock 是连接的核心标识:它包含了套接字的通用运行时状态(如连接状态、收发缓冲区、等待队列等),是内核管理连接的 “最小必要单元”。无论具体协议(如 TCP 基于 IPv4)如何,struct sock 都能统一表示一个连接的核心信息。

accept_queue 作为通用队列,只需存储最基础的 struct sock*。

当需要访问协议专用属性时,内核可通过 inet_sk()、tcp_sk() 等宏从 struct sock* 转换得到对应的专用结构体指针(如从队列中取出 sock* 后,用 tcp_sk(sock) 即可访问 TCP 特有参数)。

2. struct socket第三次握手时为什么没有创建?

答:

struct socket 是用户态与内核态的桥梁(关联文件描述符),但它并非连接的核心状态载体。当应用程序调用 accept() 时,内核会为队列中的 struct sock 动态创建对应的 struct socket 并关联,再返回给用户态。因此,accept_queue 中无需提前存储 struct socket。

3. 元数据是什么?

3.1 定义

元数据(Metadata)的核心定义是:描述 “数据” 的数据(Data about Data)。它不直接承载业务层面的实际内容(如文件中的文本、图片像素、网络传输的文件内容),而是用于描述 “实际数据” 的属性、上下文、状态、管理规则等信息,目的是让 “实际数据” 能够被高效识别、定位、理解、使用和管理。

3.2 元数据的核心特征与作用

- 非载荷性:元数据本身不是用户需要的 “实际数据”(如你通过 TCP 发送的文件内容是 “数据载荷”,而描述这个 TCP 连接的 IP 地址、端口号是 “元数据”)。

- 描述性:聚焦于 “数据的属性”,比如数据的类型、大小、来源、创建时间、关联对象、状态等。

- 功能性:为数据的管理和交互提供支撑 —— 没有元数据,“实际数据” 会变成无法识别、无法操作的 “裸数据”(例如,没有文件名、文件大小的元数据,你无法在电脑上找到并打开一个文件;没有 IP 地址、端口的元数据,网络数据包无法送达目标主机)

3.3 不同场景下的元数据示例

元数据的具体形式随场景变化,以下是常见场景的例子,帮助你理解其通用性:

| 应用场景 | 实际数据(Data) | 元数据(Metadata)示例 |

|---|---|---|

| 电脑文件系统 | 文档内容、图片像素、视频帧 | 文件名、文件大小、创建时间、修改时间、存储路径、文件格式(.txt/.jpg) |

| 数据库 | 表中的一行行业务记录(如用户信息) | 表名、字段类型(int/varchar)、主键、索引、数据创建时间、存储引擎 |

| 网络通信(TCP) | 传输的文件内容、API 请求体 | 源 IP 地址、目标 IP 地址、源端口、目标端口、TCP 连接状态(ESTABLISHED)、序列号、数据包长度 |

| 图片文件 | 图片的像素矩阵 | 图片分辨率(1920×1080)、色彩模式(RGB)、压缩格式(JPEG/PNG)、拍摄设备型号 |

4. 网络连接的元数据

| 元数据类别 | 具体元数据描述 | 对应内核结构体 | 核心作用 |

|---|---|---|---|

| 基础标识类 | 套接字类型(如 SOCK_STREAM/TCP) | struct socket | 定义连接的传输模式(面向连接 / 无连接) |

| 协议族(如 AF_INET/IPv4) | struct sock | 确定网络层协议版本,适配地址格式 | |

| 传输层协议(如 IPPROTO_TCP) | struct inet_sock | 标识连接使用的传输层协议(TCP/UDP 等) | |

| 地址端口类 | 本地 IPv4 地址 | struct inet_sock | 标识本地通信端点的网络层地址 |

| 对端 IPv4 地址 | struct inet_sock | 标识对端通信端点的网络层地址 | |

| 本地端口号(网络字节序) | struct inet_sock | 标识本地进程的传输层端口 | |

| 对端端口号(网络字节序) | struct inet_sock | 标识对端进程的传输层端口 | |

| 状态控制类 | 套接字整体状态(如已连接 / 未连接) | struct socket | 反映套接字的全局状态(用户态可感知) |

| TCP 连接状态(如 ESTABLISHED/SYN_SENT) | struct tcp_sock | 维护 TCP 协议特有的连接阶段(三次握手 / 四次挥手) | |

| TCP 发送序列号(snd_nxt) | struct tcp_sock | 确保 TCP 数据传输的有序性和可靠性 | |

| TCP 接收序列号(rcv_nxt) | struct tcp_sock | 标记下一个待接收的 TCP 数据序列,避免重复 | |

| 资源配置类 | 接收缓冲区队列(大小 / 长度) | struct sock | 暂存待用户读取的网络数据,协调 I/O 速度 |

| 发送缓冲区队列(大小 / 长度) | struct sock | 暂存待发送的网络数据,适配协议栈处理速度 | |

| TCP 拥塞窗口(cwnd) | struct tcp_sock | 控制 TCP 发送速率,避免网络拥塞 | |

| TCP 慢启动阈值(ssthresh) | struct tcp_sock | 切换 TCP 拥塞控制策略(慢启动 / 拥塞避免) | |

| IPv4 报文 TTL(生存时间) | struct inet_sock | 限制 IP 报文在网络中的转发次数,防止环路 | |

| TCP 重传超时时间 | struct tcp_sock | 触发 TCP 数据重传,保障传输可靠性 |

当用户调用socket的时候,实际上可以理解为给元数据的载体分配了内存。后续经过用户的操作和TCP的三次握手逐渐将元数据确定完整,当元数据确定完整之后,我们就说tcb控制块建立了!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?