历史需从多个侧面观察才会有3D的感觉!

提到奸臣,我们可能会联想到历史上一些祸国殃民的大奸大恶之徒,比如秦桧。

不过,今天我们的主人公,在《宋史·奸臣传》中排名却还在秦桧之前,他的名字叫章惇。他打服西夏、硬刚大辽,赢得了“铁血宰相”美誉,却被史书说成是“奸臣”,被人们误会了900多年。

而与章惇颇有交集的宋朝第一大才子苏轼,却与章惇有着几十年的恩恩怨怨。孰是孰非,却难有明眼人能辨之者。

今天就讲一讲,北宋第一“奸臣”章惇与北宋第一大才子苏轼,俩人间鲜为人知的历史恩怨!

01

景祐二年(公元1035年),章惇出生于浦城(今福建浦城县)的官宦之家,父亲章俞官至银青光禄大夫(从三品文散官)。

章惇小的时候,性格豪爽、真率,相貌俊美,举止文雅洒脱,学问广博精深,善于写文章。年轻时,喜欢修身养性,也擅长辟谷,飘飘然颇有仙风道骨。

比章惇小两岁的苏轼,于景祐四年(1037年)出生于眉州眉山,是初唐大臣苏味道之后裔。“轼”,原意为车前的扶手,取其默默无闻却不可或缺之意。苏轼幼年承受良好的家教,其父苏洵是古文名家,其母程氏也是名人之后。

年轻的苏轼生性豁达,为人率真,深得道家风范,这一点与章惇颇为相似。同时他也好交友、好美食,创造了许多饮食精品,好品茗,好山水,妥妥的吃货一枚。

历史总是这样有趣,相逢的人总在路上!一季一风景,一时一心情。命运之中,总有人为你而来,不辞山高路远。或为恩或为仇!

苏轼在嘉祐二年(1057年)参加了科举考试,当时年仅21岁。这一年,章惇也参加科举考试,和苏轼双双进士及第。而主考官则是大名鼎鼎的欧阳修。科举取中的都会去拜会主考官,所以他们都算是欧阳修的门生 ,而殿试中榜进士更是可以称为天子门生。

这次科考,号称中国科举史的第一龙虎榜。共出现唐宋八大家中的三位,分别是苏轼、苏辙和曾巩,除此之外还有思想家程颢、程颐、张载等人以及日后的宰相吕惠卿、曾布、章惇,可以说是群星闪烁。另一次稍微逊色的科考就是嘉靖二十六年进士榜,出现了张居正等无数猛人和牛人。

就在这一年,苏轼和章惇正式见面并认识了。

02

章惇此后被朝廷分配到陕西商洛县当县令,而苏轼则在凤翔府当推官。两地隔得不远,两人相互往来,闲暇之余一起吟诗作赋。青年才俊,相互勉励,相约友情地久天长。

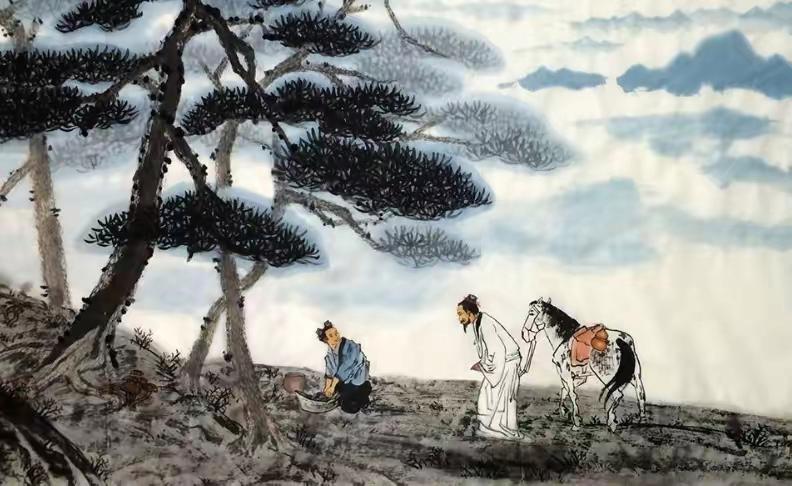

陈鹄的《耆旧续闻》记载了两人一段故事:某天,年轻的章惇和苏轼正在一起喝酒,酒喝在兴头上,突然听到有人说最近山上来了一只猛虎。

章惇和苏轼趁着酒兴,一起骑马爬山,去围观老虎。还没到老虎近前,一股冷风直冲下来,苏轼的马被老虎的气息惊住了。吓得不敢往前。苏轼也吓了一跳酒醒了一半,说:“马都这样了,不要执著再往前了。”

立即掉转马头往回走。章惇一听,反而快马加鞭往前冲,掏出一面铜锣,使劲地往大石头上敲。那老虎突然听到震天响的锣声,老虎都懵了,它哪知道来了什么天兵天将,嗖地一下,蹿进山林里。

这件事让章惇很是得意,圈马赶上苏轼,抚摸着苏轼的背说:兄弟,你以后一定不如我。

这一年苏轼25岁,章惇也不过27岁。两个人的性格已经表现出来几分了,苏轼倾向于洒脱清淡的性格,虽有豪放气,却不做逞强事。章惇则是一腔热血,却敢说敢做,有一股拼命争强的好胜劲。

03

1066年章惇离开商洛任上,本来是受到欧阳修的赏识和推荐,召试中央朝廷任职,遭人反对只得去武进(常州市武进区)做了知县。也是在这一年苏洵去世,苏轼回蜀丁忧。

三年之后(1069年),苏轼守丧期满,而这一年受神宗支持的王安石变法开始。这一年,有人向参知政事(丞相)王安石推荐章惇。

王安石见到章惇之后,看他积善言辞,恨得之晚,就调章惇进入集贤院。

这次是章惇人生中的重要转折点。而这时候的章惇名声已经不大好了,主要原因就是他为人比较狂傲,在当时被人认为“佻薄秽滥,向以擢第不高,辄丢敕诰於廷。”简单为大家翻译白话,大意是他轻薄放荡,因为他嫌(第一次)科举考试名次不高,就把朝廷的敕诰丢弃在朝堂上。

而这话则是欧阳修的另一个学生蒋之奇说的,后来元朝人编的《虚谷闲钞》,还故意编排了章惇遇狐狸精的故事。

这个蒋之奇是一个名声不好的人,专门捕风捉影攻击别人私生活。曾上书攻击欧阳修和儿媳吴氏有私情,逼得欧阳修狼狈不堪。

之后的几年时间里在王安石的提拔下,章惇平步青云,参与制定新法、监修国史等重大朝廷事件,一时风头无俩。

04

几家欢喜几家愁,就在这几年章惇一路高光时,却正是苏轼郁郁寡欢的时候。

欧阳修、文彦博、范镇、司马光等一批老臣,接二连三从原来权力中枢被罢黜。而苏轼也从杭州、密州、湖州等地一路被贬,这时一场更大的阴谋砸向了苏轼,他也遭受了人生最为至暗的时刻。

元丰二年(1079年),四十四岁的苏轼被调为湖州知州。七月二十八日,上任才三个月的苏轼被朝廷御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人,其中就有好友驸马王诜(shēn)。

这就是北宋著名的“乌台诗案”(乌台即御史台,因其上植柏树,终年栖息乌鸦,故称乌台)。

新党们非要置苏轼于死地不可,王安石当时已致仕金陵,却上书说:“安有圣世而杀才士乎?”

发难者李定、舒亶一定要把苏轼搞到大逆不道的死罪。他们又搬出一向嫉妒苏轼才华的右相王珪出来搞大这次政治风波。

这时章惇危难时刻挺身而出,诘问王珪道:“相公乃欲覆人家族吗?”王珪曰:“这些都舒亶说的。”章惇气愤得大嚷道:“舒亶的口水也可以吃的吗!”

出狱后,苏轼非常感动,还专门写信感谢表达救命之恩。

【……然异时相识,但过相称誉,以成吾过,一旦有患难,无复有相哀者。惟子厚平居遗我以药石,及困急又有以收恤之,真与世俗异矣。

——《与章子厚书》苏轼 】

这应该是章惇和苏轼友情达到鼎峰的时刻了。要知道官场上素来无真朋友,章惇的仗义执言完全出自于对苏轼的信任和友谊。要知道在官场斗争中,尤其胜负难分时不站队就是最好的投机。

05

公元1085年4月,颇有作为的宋神宗赵顼( xū)因为受到西夏永乐城之败的打击,加上身体原因落了一个英年早逝,年仅37岁,刚继位的宋哲宗年幼无法独自打理朝政。

于是,神宗的母亲宣仁圣烈皇后(高滔滔)临朝听政。她重新启用以司马光为首的旧派老臣,同时把范纯仁(范仲淹之子)、苏辙(苏轼弟弟)等五个旧党提拔到谏官的位置上,个个位高权重。对于苏轼而言,他仕途上的春天也再度降临,短短时间被提拔为翰林学士(正三品,基本可以干丞相的活了)。

那些支持变法的臣子,一个个都被司马光给贬谪了出去。此时,司马光一味地废黜变法内容,和此时唯一留在中枢的变法派章惇产生了矛盾。

章惇在顶撞高太后、得罪司马光之后,于是苏辙等人对准章惇口诛笔伐,弹劾的奏章一封封飞过去。

苏辙在奏章中,指斥章惇在变更推行免疫法问题上,居心叵测,“巧加智数,力欲破坏”。明确地提出罢免章惇枢密院(最高军事机构)官职。

此时,章惇非常生气,在他看来苏辙背后定有苏轼的支持,不禁觉得苏轼是个恩将仇报之人。

苏轼夹在中间左右为难,一边是亲弟弟一边是自己的恩兄。无奈的苏轼默许了一切的发生,选择了闭嘴无言。所以,读到这段史料再看苏轼在此时期,屡次请求外放,便有了更深刻的认识。

06

然而苏轼或许还是太天真,以为自己想离开纷乱复杂的朝政就可以万事大吉。其实,苏轼和章惇的关系在不知不觉中敏感了起来。

五天后章惇被贬知汝州,不久再改杭州提举洞霄宫(养老闲职)。气得章惇自嘲“洞霄宫里一闲人,东府西枢老旧臣”。

孰料,一件匪夷所思的事发生了。元祐元年(公元1086年)三月,苏轼上奏章《缴进沈起词头状》,指控章惇附和王安石谋求边功,草菅人命。

【…王安石用事,始求边功,构隙四夷。王韶以熙河进,章敦以五溪用,熊本以泸夷奋,沈起、刘彝闻而效之,结怨交蛮,兵连祸结,死者数十万人,苏缄一家,坐受屠灭。《缴词头奏状六首·沈起》】

在章惇眼里,这无异于落井下石。站在历史的第三方来看,苏轼此举确实有点忘恩负义。事实上,自古以来朝廷两党之间相互碾压,往往都没有什么道德可言。宋朝是,明朝也是,清朝亦然!

其实苏轼这么做也很好理解,他一向口无遮拦,想什么就说什么,一辈子因言获罪也的确不少。老宰相文彦博就一再劝告苏轼“少言以免获罪”,这或许是苏轼为何忘恩负义最好的解释了。

07

十年河东,十年河西!

元祐八年,高太后一死,宋哲宗亲政又重启变法,于是章惇等人再次当权。

第一件事就是先拿苏轼开刀,贬苏轼去宋辽边境线的定州任知州,仅仅半年后由定州改知英州,又贬到惠州,再贬到儋州。

在此后的十数年内,苏轼被陆续贬到更加蛮荒之地,甚至章惇听说沿途郡守官员提供生活便利,便严加惩处。所以,后来很多史料记载苏轼沿途住在寺庙,这就是其中的原因。

如此还不解气,章惇甚至派当地官员对苏轼进行身心打击。所以苏轼在黄州任团练副使时连饭都吃不饱,不得不在东边山坡上自己开荒种粮食,这也是东坡先生的由来。(这一段跟章惇没啥关系吧?)

就在苏轼被折磨得生不如死时,元符三年(1100年),宋哲宗去世,徽宗继位。而徽宗任端王尚未登基时,章惇曾与向太后评价“端王轻佻不可君天下”,徽宗一上台,立即把他罢相。不久被贬到更远的雷州。

而这一年苏轼遇赦北还,章惇的儿子章援曾是苏轼的门生,当年苏轼主持科举考试时他是那一年的状元。

于是他亲自向得势的苏轼求情,以免自己父亲受到报复。这一年章惇已是65岁的老人了,而苏轼此时也是63岁的老人了。苏轼看到信之后感慨万千,抱病回信。

【伏读来教,感叹不已。某与丞相定交四十余年,虽中间出处稍异,交情固无增损也。闻其高年寄迹海隅,此怀可知……】

苏轼又给远在雷州的章惇写信,并寄去一些药物。章惇收到后也不免感慨一番。

不久,苏轼死于北还途中,四年后章惇死于贬地。至死,两人终生未见。

结束语:

章惇性情刚烈,心系苍生,杀伐果断,开疆拓土。看人透心,精于谋国,拙于谋身!一句端王轻佻,不可君天下,更是得罪了新皇帝,几欲身死。最终北宋毁于徵宗。

这样的人又怎么成了奸臣呢?

而苏轼则有名的有啥说啥的直肠子,用苏轼的话就是“性不忍事,心里有话,如食中有蝇,非吐不可。”同样心系苍生,在地方做了大量利国利民之事。

同样,章惇在这7年里相权独揽,最后因为天下苍生考虑,评价“端王轻佻”得罪了新皇帝,最后老死贬所,甚至被列入《奸臣传》遗臭万年,实在是天大的冤枉。

历史往往就是这样,需从多个侧面观察才会有3D的立体感觉!对待历史名人要做到,不避讳,不隐瞒,不夸大,不以己喜不以己悲!

或许,在生命的最后时刻,他们都记得刚出仕时,二十多岁英姿勃发游仙潭时的情景,章惇邀请苏轼过桥去对面的山壁上题字,苏轼不敢去。章惇说,“贤弟你不去,我去”。

秋风,秋月,故人归;山高,月瘦,近黄昏。苏轼,章惇。可叹,可惜,可爱!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?