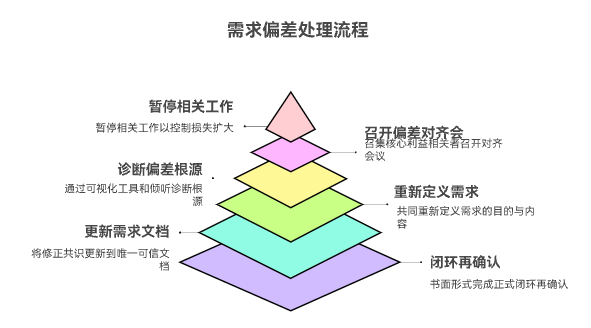

需求理解偏差是项目执行过程中最昂贵、也最常见的“无形陷阱”。一旦发生,必须立即启动系统性的修正与再确认流程。核心行动是立即“暂停”相关工作以控制损失,并迅速召集核心利益相关者(包括需求提出方、产品经理和开发团队)召开“偏差对齐会”。 本次会议的目标不是追究责任,而是要通过可视化工具(如原型、流程图)和主动倾听,深入诊断偏差的根源,并共同重新定义需求的“为什么”(Why)和“是什么”(What)。 随后,必须将修正后的共识更新到唯一的、可信的需求文档中,并通过书面形式(如邮件、项目管理系统)完成一次正式的“闭环再确认”。这个过程不仅是纠错,更是重建共识、加固项目基础的关键一步。

一、 偏差的代价:为什么需求理解偏差是项目的“头号杀手”

在任何复杂的项目中,无论是软件开发、市场活动还是工程建设,需求都是一切行动的起点和罗盘。当这个罗盘的指针发生了哪怕是最微小的偏差时,其后果都可能是灾难性的。忽视需求理解的偏差,无异于在错误的地基上建造摩天大楼。

“失之毫厘,谬以千里”:微小偏差的放大效应

项目初期的一个微小误解,会随着项目链条的传递而被指数级放大。

这在软件开发中尤为明显。假设需求方只是随口提到“我希望页面加载速度快一点”,产品经理将其理解为“优化图片加载”,而开发人员则将其执行为“增加服务器端缓存”。当产品最终交付时,客户真正想要的可能是“减少首次加载时的非必要API请求”。

这个链条中,三方都在“正确”地工作,但都工作在了错误的方向上。这个微小的“快一点”的理解偏差,导致了设计、开发、测试资源的巨大浪费。当偏差在项目后期才被发现时,修正它的成本可能是初期的数百倍,因为它可能涉及到底层架构的重构。

信任的侵蚀与资源的黑洞

需求理解偏差的代价远不止于时间和金钱,它对团队士气的打击是毁灭性的。

- 对开发团队而言: 当他们辛苦数周的成果被一句“这不是我想要的”轻易否定时,会产生巨大的挫败感和习得性无助。他们会开始怀疑需求的价值,抵触未来的变更,沟通的意愿直线下降。

- 对需求方(客户或业务部门)而言: 他们会感到失望,认为开发团队“能力不足”或“不专业”,从而失去对团队的信任。这种不信任会导致他们未来在需求沟通中变得过度“微观管理”,试图控制每一个细节,这又会进一步扼杀团队的自主性。

正如管理学大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)所言:“沟通中最重要的事情是听到没有说出口的话。” (The most important thing in communication is hearing what isn't said.) 需求偏差的发生,正是因为我们没有听到那些“没有说出口”的假设、背景和真实期望。它会使项目变成一个吞噬预算和热情的“资源黑洞”。

二、 早期预警:识别需求偏差的微妙信号

需求偏差并非在交付日才突然爆发,它在项目的日常协作中会释放出大量微妙的预警信号。一个敏锐的项目管理者或产品经理,必须学会像“地震观测员”一样,捕捉这些早期的“微震”。

沟通中的“想当然”与“模糊地带”

偏差的种子,往往在第一次需求沟通时就已埋下。警惕那些充满“模糊词汇”的对话:

- 形容词与副词陷阱: 当需求描述中出现“更好的”、“更快的”、“更便捷的”、“大概”、“差不多”、“尽快”、“优化一下”等词汇时,必须立即拉响警报。这些词汇对每个人来说定义都不同。“尽快”对销售来说是“明天”,对开发来说是“下个迭代”。

- “想当然”的默认功能: 需求方常常会默认一些功能是“理所当然”存在的,因此不会明确提出。例如,在提出“用户注册”功能时,他们“想当然”地认为这包含了“忘记密码”、“邮箱验证”和“第三方登录”。而开发人员可能只交付了一个最基本的“用户名+密码”的注册框。

当这些模糊地带没有被当场澄清时,双方就已经在两条平行的轨道上开始工作了。

行为信号:频繁返工与团队的“静默”

当偏差已经发生并开始影响执行时,团队的行为会发生明显变化:

- QA的“困惑”: 质量保证(QA)团队是偏差的“吹哨人”。当他们开始提交一些“奇怪”的Bug,例如:“这个功能虽然符合文档描述,但用起来非常反人类,这确定是客户想要的吗?” 此时,功能(Fact)和期望(Expectation)很可能已经脱节。

- 开发团队的反常“静默”: 在需求评审会上,如果开发团队异常安静,不提问、不挑战,这绝不代表他们“完全理解了”。这更可能是一种危险的信号,表明他们要么是基于自己的假设在“闷头干”,要么是信息量太少以至于“无从问起”。

- 利益相关者的“过度确认”: 如果客户或业务方开始频繁地“突袭”检查进度,或者反复在一些细节上进行确认,这表明他们内心深处对项目的走向产生了不安全感,他们可能已经感觉到交付物正偏离他们的预期。

文档的“言外之意”

需求文档本身也会暴露问题。当不同来源的文档出现冲突时,偏差就已成定局。例如,产品需求文档(PRD)描述了一个功能逻辑,但UI/UX团队的设计稿却展现了完全不同的操作流程,而会议纪要中又提到了第三种方案。

这种“信息孤岛”和“版本冲突”是滋生需求偏差的最佳土壤。它表明团队缺乏一个“单一可信源”(Single Source of Truth),每个人都在依据自己手中那份“过期地图”在行军。

三、 紧急制动:偏差发生后的“黄金一小时”

当需求偏差被明确(无论是通过QA、客户反馈还是团队自查)的那一刻起,项目就进入了“紧急状态”。此时,领导者的第一反应决定了损失的规模。

立即“叫停”:控制损失的蔓延

发现偏差后的第一件事,也是最重要的一件事,就是立即“叫停”所有基于该错误需求的相关工作。

这在执行中阻力重重。开发人员往往会陷入“沉没成本谬误”(Sunk Cost Fallacy),他们会说:“我这部分代码快写完了,等我提交了再说。” 这种心态是致命的。

在错误的方向上继续前进,每多写一行代码,都是在增加未来修正的成本。 此时的“产出”不是资产,而是“技术负债”。领导者必须有魄力,立即按下暂停键,让团队从“执行模式”切换到“诊断模式”。

建立“无指责”的诊断环境

按下暂停键后,紧接着是召集相关人员。但这个会议的基调必须是“无指责”的(Blameless)。

如果会议的目的是“找出谁的错”,那么结果必然是“无人有错”。产品会怪业务没说清,开发会怪产品没写清,业务会怪开发没理解对。这种“甩锅大会”对修正毫无益处,只会加剧团队的信任裂痕。

成功的偏差诊断,必须建立在“对事不对人”的原则上。 质量管理大师威廉·爱德华兹·戴明(W. Edwards Deming)有一个著名的观点:“一个坏的系统会一次又一次地击败一个好的人。” (A bad system will beat a good person every time.)

我们的目标不是惩罚“好人”,而是修复“坏的系统”。我们要问的不是“谁 导致了偏差?”,而是“什么流程 导致了偏差?”,“我们 在哪个环节漏掉了信息?”, “我们 如何修复这个流程?” 只有在心理安全的环境下,团队成员才敢于说出真相。

四、 根源诊断:深入挖掘“为什么会错”

在“无指责”的环境下,团队才能真正开始深入挖掘偏差的根源。如果只是草率地“修复”表面问题,那么下一次偏差很快会以同样的方式卷土重来。

“五个为什么”分析法(5 Whys)的应用

丰田公司推广的“5 Whys”是挖掘根源问题的强大工具。它通过连续追问“为什么”,穿透问题的表象,直达系统性缺陷。

- 问题(偏差): 交付的“一键下单”功能,客户不满意。

- Why 1? 因为开发团队做的是“点击按钮,直接使用默认地址和默认支付方式下单”,而客户想要的是“点击按钮,弹出一个确认框,允许临时修改地址”。

- Why 2? 为什么开发会理解错?因为需求文档(PRD)只写了“用户可一键完成购买”,没有定义“一键”的具体交互流程。

- Why 3? 为什么PRD没写清?因为产品经理在评审会上口头描述了流程,但忘了更新到文档里。

- Why 4? 为什么他会忘了更新?因为他同时在跟进三个项目,过度依赖口头沟通的效率。

- Why 5(根源)? 为什么我们的流程允许口头承诺成为开发依据?因为我们缺乏一个“需求变更必须落入书面文档”的强制规范,并且缺乏一个统一的信息平台。

通过这个分析,我们发现根源不在于“开发做错了”或“产品忘了”,而在于“流程和平台的缺失”。

区分:是“事实”偏差还是“期望”错位?

诊断时,必须清晰地区分两种类型的偏差:

- 事实偏差(Fact Deviation): 这比较简单,是“对错”问题。例如,需求文档写“按钮是红色”,开发做成了“蓝色”。这通常是沟通失误或疏忽所致,修正起来相对直接。

- 期望错位(Expectation Misalignment): 这是“好坏”问题,更为隐蔽。例如,需求文档写“按钮是红色”,开发也做成了“红色”。但客户依然不满意,因为他们期望的是“一种能激发紧迫感的、类似警告的红色”,而开发用的是“一种暗淡的、品牌标准红色”。

事实偏差的修正是“改对”,而期望错位的修正是“理解决策背后的价值主张”。 面对期望错位,你不能只问“你想要什么红?”,而要问“你希望这个红色给用户带来什么感受?”

利益相关者的“隐性假设”

挖掘“期望”时,最难的就是挖掘“隐性假设”(Hidden Assumptions)。即那些利益相关者认为“不言而喻”,所以从不提及,但又对需求至关重要的信息。

- 业务方的隐性假设:“这个报表系统当然要兼容移动端,现在谁还只在PC上看数据?”

- 开发方的隐性假设:“这个数据量,用实时计算肯定会卡死,业务方肯定能接受T+1的延迟。”

- 法务的隐性假设:“这个用户注册流程,肯定要默认勾选隐私条款,这是合规常识。”

这些假设在各自的领域内都是“常识”,但在跨职能协作中却是“知识的诅咒”。修正过程必须像“剥洋葱”一样,一层层地把这些假设全部暴露出来,并明确写入需求。

五、 修正的艺术:从“纠错”到“共识”

诊断出根源后,就进入了实质性的“修正”阶段。这不仅是修改文档,更是一个“重新建立共识”的社交过程。

启动“修复会议”:谁必须参加?

修正不能是产品经理自己关起门来“改稿子”。必须召开一次高效的“修复会议”(或称“需求再对齐会”)。

参会人员必须精简且关键:

- 决策者: 能拍板“要”或“不要”的最终需求方(客户或业务负责人)。

- 转述者/协调者: 产品经理或业务分析师(BA)。

- 实现者: 核心开发人员(如Tech Lead或架构师),他们需要评估修正方案的可行性和成本。

- 验证者: 核心QA人员,他们需要理解新的验收标准。

这个会议的唯一议程,就是围绕已识别的“偏差”,重新过一遍“需求-设计-实现-验收”的闭环。

澄清与重述:用对方的语言确认理解

在会议中,沟通技巧至关重要。修正偏差不能靠“单向灌输”,而要靠“双向验证”。

- 主动倾听(Active Listening): 当需求方再次描述他们的期望时,不要打断,要倾听他们描述的“场景”(Scenario)和“痛点”(Pain Point)。

- 转述确认(Paraphrasing): 在对方说完后,产品经理或开发必须“转述”自己的理解。不要简单重复对方的词汇,要用你自己的话,甚至技术语言来重构这个需求。

- 错误示范: “好的,我明白了,你想要一个确认框。”

- 正确示范: “我理解了。所以当用户点击‘一键下单’时,我需要调用A接口验证默认地址,同时调用B接口检查支付状态,然后前端弹出一个模态框(Modal),展示地址和支付信息,并提供一个‘确认’和一个‘修改’按钮。我的理解对吗?”

当你能用实现者的语言准确描述出需求方的场景时,共识才真正达成。

可视化修正:原型、线框图与流程图的力量

在修正需求时,语言是苍白且低效的。最强大的共识工具是“可视化”。

阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)曾说过(大意):“如果我不能把它画出来,那我就还没有真正理解它。” (If I can't picture it, I can't understand it.)

- 针对交互偏差: 立即打开UI设计工具(如Figma, Sketch)或低保真原型工具,当着所有人的面,拖拽出一个简单的线框图(Wireframe)。让需求方可以直接在原型上“指点江山”。“这个按钮放左边还是右边?” “点击后是跳转还是弹窗?”

- 针对逻辑偏差: 立即打开白板或在线画图工具(如Miro, Visio),画出业务流程图(Flowchart)或泳道图。“数据从这里进来,经过A系统判断,如果‘是’就走到B,如果‘否’就走到C……”

- 针对数据偏差: 列出一个简单的表格,明确“输入字段”、“处理逻辑”和“输出字段”。

可视化修正的价值在于,它能将所有人脑海中“模糊的想象”具象化为“唯一的实体”。 它是消除歧义、达成共识的终极手段。

六、 再确认的闭环:建立防错机制

修正完成后,工作只完成了一半。如果不在流程上建立“闭环”和“防错机制”,下一次的偏差只是时间问题。

“需求评审会”的升级:从“通知”到“质询”

很多团队的“需求评审会”开成了“需求宣讲会”,产品经理一个人讲,其他人麻木地听。这是无效的。

必须将评审会从“通知”(Inform)升级为“质询”(Inquire)。

- 角色互换: 让开发人员(而非产品经理)来复述他们理解的需求和实现思路。

- QA前置: 让QA人员在评审会上就针对需求提出“测试用例”和“边缘场景”。“如果用户在支付时断网了怎么办?” “如果用户输入了表情符号(Emoji)怎么办?”

- 明确验收标准(AC): 每一条需求(User Story)都必须配有清晰的、可衡量的验收标准(Acceptance Criteria)。

建立“单一可信源”:信息透明化的价值

防止偏差的核心,是确保所有人都在看“同一份地图”。 口头承诺、微信群聊、会议纪要、原型图、需求文档……当信息源过多时,混乱是必然的。

团队必须建立一个“单一可信源”(Single Source of Truth, SSoT)。这是一个系统性的解决方案,确保需求的任何变更都能被记录、追踪和同步给所有人。

专业的项目管理系统是实现SSoT的基石。例如,研发项目管理系统PingCode 允许团队将需求、任务、代码、测试用例和缺陷紧密关联,形成一个完整的追溯链条,任何变更都能在系统中留下痕迹。而对于需要协调市场、运营和产品等多个部门的复杂项目,通用项目管理系统Worktile 则能提供一个统一的看板和日历视图,确保所有利益相关者对进度和需求的理解保持一致。

当工具和流程强制要求“所有变更必须在系统内留痕”时,才能从根本上杜绝“我以为……”这种偏差的产生。

再确认的“书面契约”

修正会议的最后一步,永远是“书面再确认”。

- 更新文档: 产品经理必须在会后(例如2小时内)将修正后的共识(包括新的原型截图、流程图)更新到“单一可信源”的文档中。

- 发送“确认邮件”: 向所有与会者发送一封总结邮件,内容包括:“根据我们刚才的会议,我们达成以下共识:1, 2, 3... 修正后的需求文档链接在此。如果大家在24小时内没有异议,我们将以此为准进入开发。”

这封邮件不仅是备忘,它更是一份“契约”。它将模糊的口头共识,固化为了坚实可依的书面证据,完成了“再确认”的最后闭环。这个过程虽然“重”,但它能规避未来百倍的“返工”成本。

常见问答(FAQ)

Q1: 发现需求偏差后,是应该先修正再通知团队,还是先开会再修正?

A1: 立即“暂停”工作,然后“立即开会”。 千万不要自己“猜”着修正,这很可能导致二次偏差。修正的核心是“重建共识”,这必须通过核心相关者共同参与的会议(即偏差对齐会)来实现。

Q2: 如果是客户(甲方)自己也想不清楚需求,导致反复偏差怎么办?

A2: 切换到“引导者”和“顾问”角色。 不要被动地“接需求”,而要主动地“引导需求”。使用可视化工具(原型、竞品分析)帮助客户“看到”他们的想法。将大的、模糊的需求拆解为小的、可验证的模块,通过小步快跑、快速交付原型的方式,帮助客户在“试错”中逐步澄清他们的真实需求。

Q3: 如何处理团队成员因需求修正而产生的抵触情绪?

A3: 坦诚、透明,并聚焦于“系统”。 首先,要公开承认偏差给团队带来了额外的工作和挫败感(共情)。其次,强调这是“流程”的问题,而不是“个人”的错(无指责)。最后,将团队的注意力从“抱怨过去”引导到“解决未来”,即“我们如何优化流程,确保下次不再犯?”

Q4: 在敏捷开发中,需求本身就是持续变化的,还需要这么“重”的修正和再确认吗?

A4: 需要,但形式不同。 敏捷开发(Agile)欢迎“变化”,但不等于接受“混乱”和“误解”。敏捷中的修正是更小、更快的循环:在每个Sprint的“迭代计划会”和“迭代评审会”上,团队都在高频地进行“澄清”和“再确认”。一旦在迭代中发现对Story的理解有偏差,也应立即叫停,通过PO、开发、测试的“三方会谈”迅速修正,而不是等到迭代末尾。

21

21

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?