系统分析师第四课:操作系统概述-进程管理-同步互斥

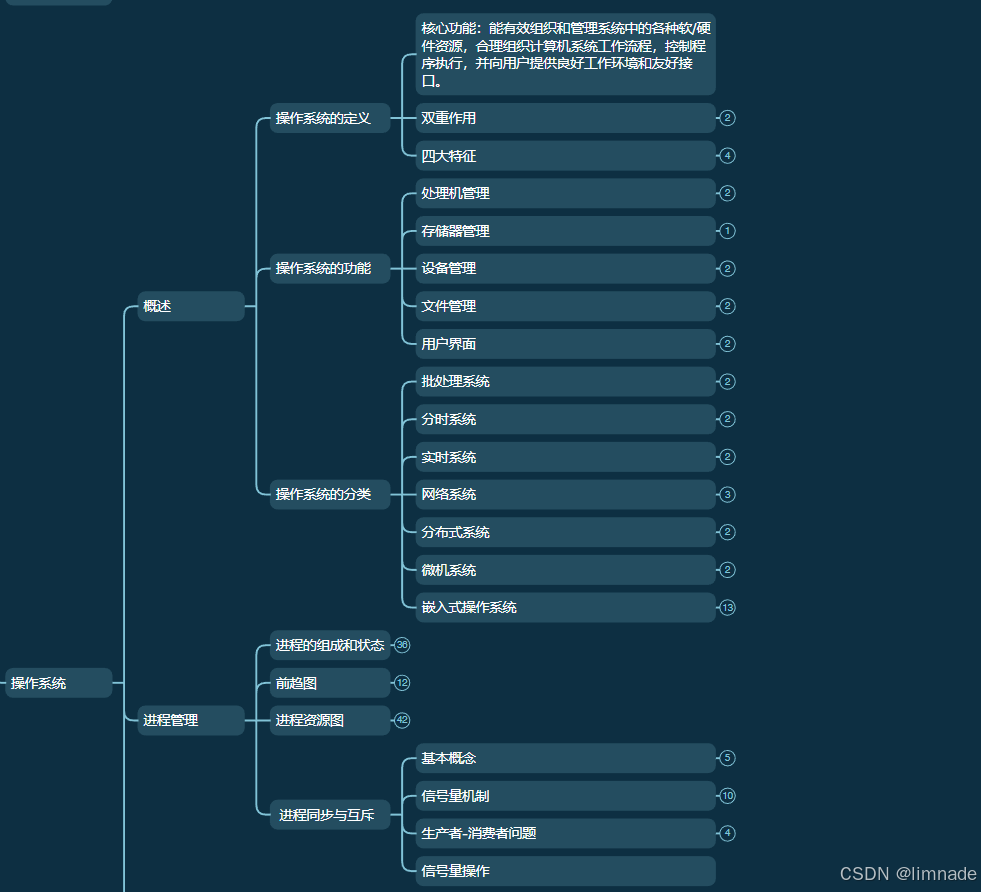

思维导图

一、操作系统概述

1.1 操作系统的定义与核心功能

操作系统作为计算机系统的核心软件,其核心功能是有效组织和管理系统中的各种软硬件资源,合理组织计算机系统工作流程,控制程序执行,并向用户提供良好的工作环境和友好接口。它具有双重重要作用:

- 资源管理优化:通过高效的资源管理提升计算机系统整体效率,扮演软硬件资源管理器的角色

- 人机交互桥梁:改善人机界面,提供友好的工作环境,从早期的DOS命令行发展到现代图形界面

操作系统具备四大核心特征:

- 并发性:宏观上多程序同时运行,微观上CPU分时交替执行(注意与硬件并行的区别)

- 共享性:系统资源可被多个任务共同使用

- 虚拟性:通过技术手段将独占设备转化为共享资源(如SPOOLing技术)

- 不确定性:又称异步性,相同程序多次执行可能因干扰产生不同结果

1.2 操作系统的主要功能

操作系统的功能可归纳为五大管理模块:

-

处理机管理:

- 本质是对CPU资源的分配与管理

- 以进程为基本单位进行资源分配,因此也称为进程管理

-

存储器管理:

- 负责内存的分配、保护和扩充

- 实现虚拟内存等高级内存管理技术

-

设备管理:

- 包含设备分配、传输控制和设备独立性等功能

- 典型技术如SPOOLing虚设备技术

-

文件管理:

- 管理外存空间(如硬盘)的存储资源

- 包含存储分配、目录管理、文件操作和保护等功能

-

用户界面:

- 提供人机交互接口(对应早期"作业管理"概念)

- 主要形式包括命令行界面和图形用户界面

1.3 操作系统的分类

根据应用场景和技术特点,操作系统可分为多种类型:

-

批处理系统:

- 单道批处理:严格按顺序执行任务

- 多道批处理:支持任务并发执行,主机与外设可并行工作

-

分时系统:

- 通过时间片轮转(如10ms/任务)实现多终端服务

- 具有强交互性,用户感知为"并行"执行

-

实时系统:

- 关键特征是在被控对象规定时间内完成响应

- 应用分为过程控制(如工业自动化)和即时服务(如航空订票)

-

网络系统:

- 三种主要模式:集中模式(大型主机)、C/S模式(现代主流)、P2P模式(对等网络)

-

分布式系统:

- 由多台地理分散的计算机组成

- 无主从之分,任意两台计算机均可通信

-

微机系统:

- 常见实例:Windows、macOS、Linux

- 特点:面向个人用户,功能全面丰富

1.4 嵌入式操作系统

嵌入式操作系统具有五大典型特征:

- 微型化:资源占用极小(通常几MB级别),适应有限硬件条件

- 可定制:针对不同硬件平台灵活配置(如智能家电、车载系统)

- 实时性:关键领域要求毫秒级响应(如工业控制)

- 可靠性:需具备容错防故障设计(如医疗设备)

- 易移植:通过硬件抽象层技术实现跨平台部署

嵌入式系统的初始化流程分为三个阶段:

- 片级初始化(芯片级,如CPU初始化)

- 板级初始化(外设驱动初始化)

- 系统初始化(操作系统引导)

与常规操作系统相比,嵌入式系统体积通常相差千倍(MB级VS GB级),主要应用于专用设备场景。

二、进程管理核心技术

2.1 进程的组成与状态模型

2.1.1 进程的组成要素

进程由三大要素组成:

- PCB(进程控制块):唯一标识进程,包含进程号等关键标识信息(类似概念:TCB线程控制块、FCB文件控制块)

- 程序:描述进程要完成的功能逻辑

- 数据:存放进程执行时所需的数据集

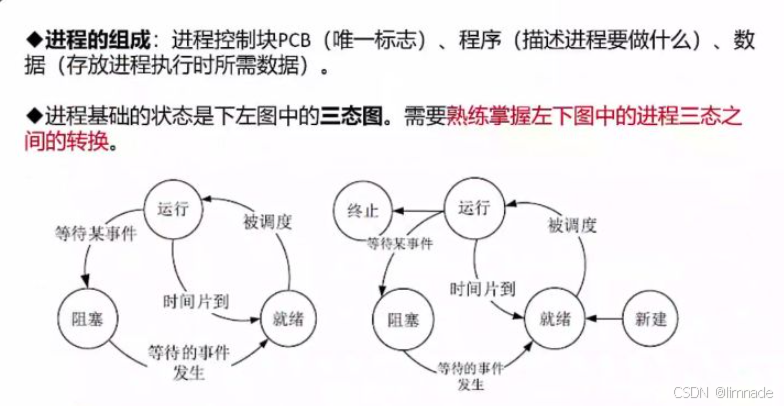

2.1.2 进程三态模型

进程三态模型包含三个核心状态:

- 运行态:进程正在CPU上执行,具备所有所需资源(CPU及所需资源)

- 就绪态:仅缺少CPU资源,其他资源已就绪,处于就绪队列等待调度

- 阻塞态:既缺少CPU资源又缺少其他资源(如等待外设I/O),处于等待队列

状态转换规则:

- 运行→就绪:时间片用完时双向转换(可逆)

- 运行→阻塞:进程请求资源未就绪时单向转换

- 阻塞→就绪:等待事件完成时单向转换

- 禁止转换:就绪态不能直接转为阻塞态(因未运行不会发起资源请求)

扩展说明:五态模型新增新建态(未入就绪队列)和终止态(资源释放中),但考试重点为三态模型。

2.1.3 进程状态转换例题解析

题目场景:

- P1处于运行态

- P2处于就绪态

- P3/P4处于阻塞态(P3等待打印机,P4等待扫描仪)

状态转换分析:

- 运行态进程只能转为就绪态(时间片到)或阻塞态(等待事件)

- 本题无等待事件选项,排除阻塞转换可能

- 唯一可能是时间片到导致运行→就绪转换

调度过程推演:

- P1时间片到转为就绪态

- 按FCFS原则调度P2为运行态

- P3/P4保持阻塞态(未满足唤醒条件)

答案解析:

- 第一空选A(时间片到)

- 第二空选C(就绪、运行、等待、等待)

2.2 前趋图及其应用

2.2.1 前趋图核心功能

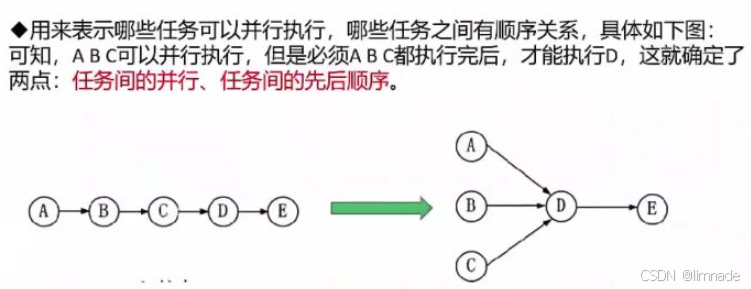

前趋图用于描述进程间的执行顺序关系:

- 并行关系:无箭头连接的任务可并行执行

- 顺序关系:箭头表示前驱约束,必须前驱任务全部完成才能执行后继任务

2.2.2 前趋图典型特征

- 箭头方向表示执行顺序强制约束

- 多箭头汇聚表示"与"关系(所有前驱完成)

- 分支箭头表示"或"关系(任一前驱完成)

2.2.3 前趋图应用示例

A ------> D ------> E

| ^

v |

B ------->|

| |

v |

C ---------|

- ABC可并行执行,但必须三者都完成后才能执行D

- D完成后才能执行E,形成严格串行链

- 相比纯串行执行(A→B→C→D→E)显著提高并发性

2.3 进程资源图与死锁分析

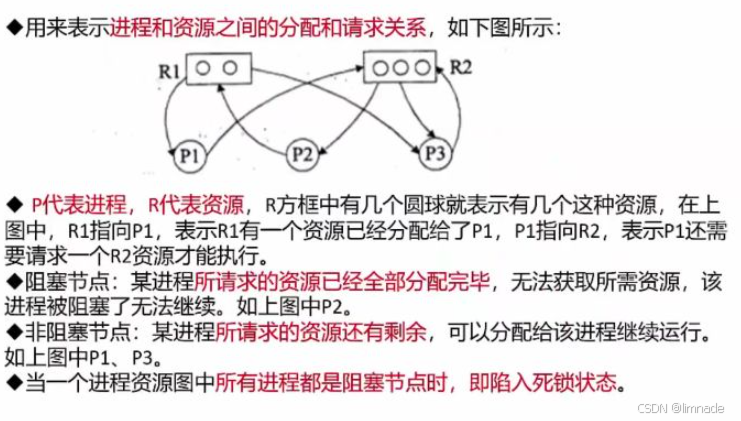

2.3.1 进程资源图基本概念

-

元素表示:

- P代表进程(Process)

- R代表资源(Resource),方框中的圆球数量表示该资源的可用实例数

-

箭头含义:

- 资源指向进程(R→P):表示该资源已分配一个实例给对应进程

- 进程指向资源(P→R):表示该进程正在请求一个该资源的实例

-

节点状态:

- 阻塞节点:进程请求的资源已全部分配完毕

- 非阻塞节点:进程请求的资源仍有剩余

2.3.2 死锁判断与资源释放机制

- 死锁条件:当进程资源图中所有进程都是阻塞节点时,系统陷入死锁状态

- 资源生命周期:进程执行完成后释放其占用的所有资源,这是系统能够"化简"的关键

- 与前趋图区别:前趋图只反映执行顺序,不涉及资源分配

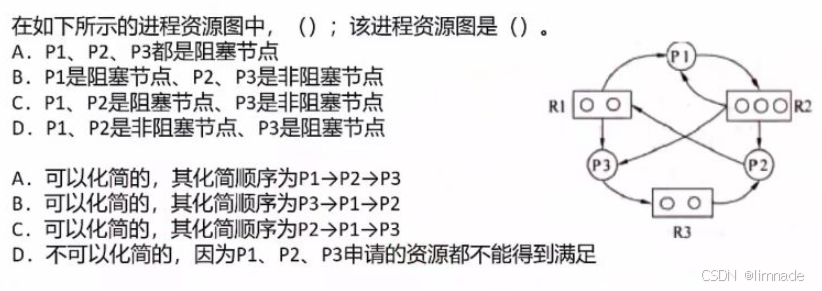

2.3.3 进程资源图例题解析

资源分析:

- R1:分配出2个(总数2),剩余0

- R2:分配出3个(总数3),剩余0

- R3:分配出1个(总数1),剩余0

节点状态判断:

- P1:请求R2(无剩余)→阻塞节点

- P2:请求R1(无剩余)→阻塞节点

- P3:请求R3(有剩余)→非阻塞节点

化简原理:

- 执行非阻塞节点P3,释放其占用的R1,R2,R3各1个

- R1有1个可用,P2变为非阻塞节点

- 执行P2后释放R2 1个

- 最后P1可获得R2执行

化简顺序:必须从P3开始,后续P1→P2或P2→P1均可

三、进程同步与互斥机制

3.1 进程同步与互斥基本概念

- 临界资源:各进程间需要以互斥方式访问的资源,如打印机,同一时间只能由一个进程访问

- 临界区:进程中操作临界资源的那段程序代码,本质是代码段而非数据

- 互斥特性:临界资源使用时需要加锁,使用完后解锁才能被其他任务使用

- 互斥与同步区别:

- 互斥:资源独占访问(如打印机),存在资源竞争关系

- 同步:任务并发执行但有速度差异,需要协调执行顺序,无资源独占问题

3.2 信号量机制与PV操作

3.2.1 信号量类型

- 互斥信号量:初值为1,用于临界资源访问控制(如S0表示仓库使用权)

- 同步信号量:初值为共享资源数量(如仓库空闲数S1初值为仓库容量)

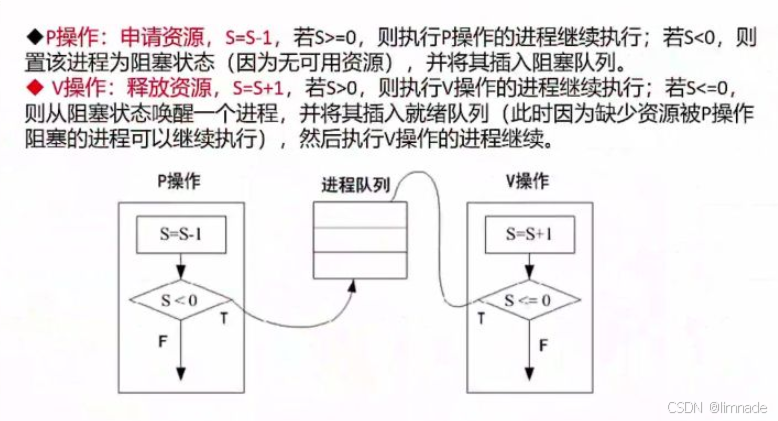

3.2.2 PV操作原理

-

P操作(申请资源):

- 执行S = S − 1

- 若S ≥ 0:进程继续执行

- 若S < 0:进程阻塞进入等待队列

- 语义:S > 0表示可用资源数,S < 0时绝对值表示等待进程数

-

V操作(释放资源):

- 执行S = S + 1

- 若S > 0:进程继续执行

- 若S ≤ 0:唤醒一个等待进程

- 关键点:V操作可能改变进程状态,但执行V操作的进程总会继续运行

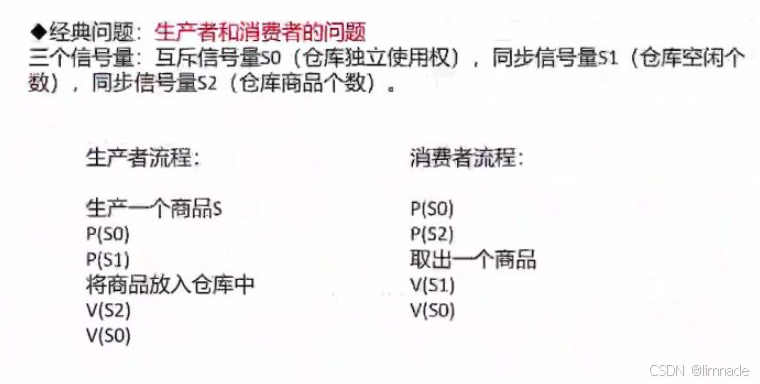

3.3 生产者-消费者问题模型

3.3.1 信号量设置

- 互斥信号量S0:仓库访问权(初值1)

- 同步信号量S1:仓库空闲数(初值为N)

- 同步信号量S2:商品数量(初值0)

3.3.2 生产者流程

- 生产商品

- P(S1)申请空位

- P(S0)申请仓库使用权

- 放入商品

- V(S2)增加商品计数

- V(S0)释放仓库

3.3.3 消费者流程

- P(S2)申请商品

- P(S0)申请仓库使用权

- 取出商品

- V(S1)增加空位

- V(S0)释放仓库

3.3.4 注意事项

- 互斥信号量必须成对出现(P(S0)和V(S0))

- 同步信号量的P/V操作不对称(生产者P(S1)对应消费者V(S1))

- 操作顺序错误可能导致死锁(必须先申请同步信号量再申请互斥信号量)

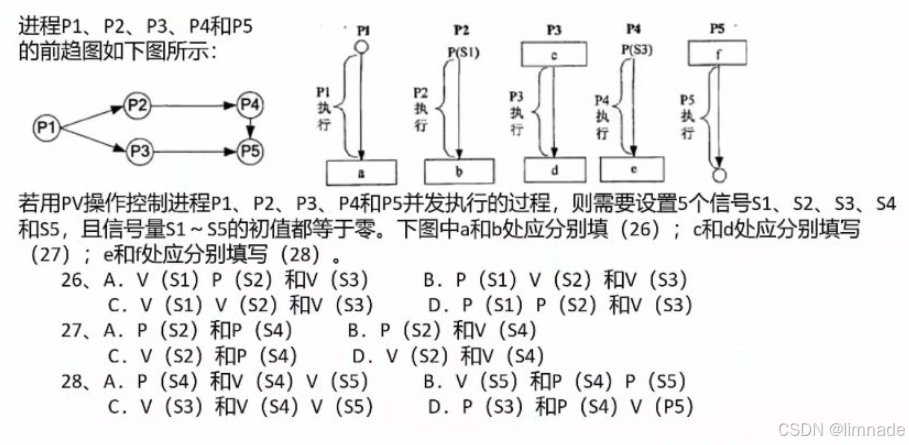

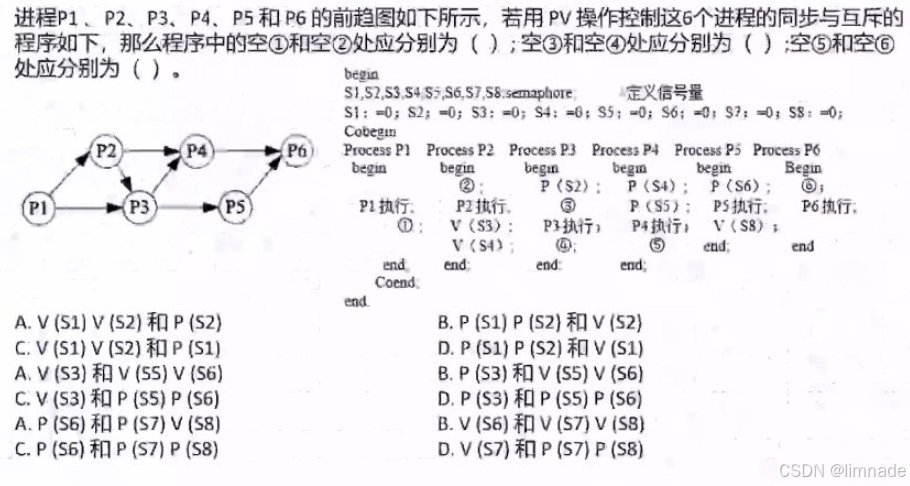

3.4 信号量操作例题解析

3.4.1 前驱图与PV操作基础

- 信号量设置规则:前驱图中每一条箭头线对应一个信号量,初值均为0

- 编号原则:信号量编号遵循从上到下、从左到右的顺序

- 执行逻辑:进程执行完毕后释放(V操作)所有出向箭头信号量;开始前获取(P操作)所有入向箭头信号量

3.4.2 解题方法与技巧

- 假设验证法:先假设信号量对应关系,再通过选项验证

- 信号量释放规律:进程分叉处释放多个信号量,合并处获取多个信号量

- 选项排除技巧:根据前驱图分析必须存在的PV操作组合

3.4.3 典型题型解析

信号量定位:通过进程依赖关系确定信号量位置,如P1执行后应V(S1)V(S2)对应其两个出向箭头

选项分析:

- 空①处P1执行后需释放两个信号量,对应选项C的V(S1)V(S2)

- 空③处P3执行前需获取S3,执行后释放S5S6,对应选项B的P(S3)和V(S5)V(S6)

易错点:容易混淆信号量的获取和释放顺序,特别注意合并点进程需要获取所有前置信号量才能执行

四、章节核心考点总结

4.1 操作系统概述重点

- 定义:有效组织管理软硬件资源,提供用户接口

- 类型:批处理/分时/实时/网络/分布式/嵌入式

- 特征:并发性/共享性/虚拟性/不确定性

- 嵌入式特点:微型化/可定制/实时性/可靠性/易移植性

- 启动顺序:片级→板级→系统级初始化

4.2 进程管理核心

- 进程组成:PCB+程序+数据

- 三态模型:运行态/就绪态/阻塞态

- 状态转换:运行→就绪(时间片到)、运行→阻塞(等待事件)、阻塞→就绪(事件发生)

- PCB作用:唯一标识进程的控制块

4.3 同步与互斥关键

- 临界资源:互斥访问的资源

- 信号量类型:互斥信号量(初值1)、同步信号量(初值=资源数)

- PV操作:P申请资源(S–)、V释放资源(S++)

- 生产者-消费者问题:需3个信号量(互斥+空闲数+商品数),PV操作配套原则

4.4 备考建议

-

高频考点:

- 进程三态模型及状态转换条件

- 信号量机制与PV操作应用

- 生产者-消费者问题建模

- 前趋图与进程资源图分析

-

实战技巧:

- 熟练掌握信号量设置与PV操作配对原则

- 通过"一线一量,初值为零;出向释放,入向获取"口诀记忆信号量操作

- 死锁分析时先找非阻塞节点进行系统化简

-

时间分配:

- 本章节内容占操作系统考试分值的60%以上,需重点突破

- 信号量应用题每年必考,需通过大量练习掌握解题套路

通过本章节学习,我们深入理解了操作系统的核心概念、进程管理机制和进程同步互斥技术,这些内容是系统分析师考试的重中之重,也是理解现代操作系统原理的基础。建议结合真题练习,强化概念理解和解题能力,欢迎大佬评论区交流学习!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?