目录

【引】

2015年第五届中国智能产业高峰论坛上,人工智能专家李德毅院士也曾说过人工智能是哲学问题,做机器人的人、做科研的人是精神贵族。李德毅院士建议,多做实践中的研究,少做研究中的实践。2017年1月,阿尔法狗的出现为人工智能的发展带来了深远的影响。今天为大家分享笔者2017年2月的一篇读后感,希望能启发人工智能研究者和应用者,在认知智能发展的新时代做出贡献。

图片:2015年第五届中国智能产业高峰

图片来源:笔者摄

【正文】

1 为什么做人工智能需要思考哲学

人工智能随着近年来苹果Siri、Google无人驾驶汽车和阿尔法狗的应用,又到了一个复兴的年代。但是,基于人类本身对自身认识的局限性,作为一个曾经的人工智能研究者,我从未觉得今天的技术发展对人工智能本身的发展有多么大的促进作用,因为人工智能涉及诸如智能、认知、思维、心灵和意识等等哲学层面的研究对象,是时候从哲学层面想想我们曾经的理论预设了,感谢复旦大学徐英瑾老师2013年的专著《心智、语言和机器——维特根斯坦哲学和人工智能科学的对话》,从哲学的角度研究了人工智能科学的观念前提和工作方法,给了我深深的启发。今天我就来和大家聊聊徐老师的这本具有创新和探索意义的书籍,希望能给人工智能研究者们带来启迪。

图片来源:笔者摄

2 《心智、语言和机器》简介

徐英瑾老师是一位哲学工作者,在这本专著中从哲学角度,紧密结合知识表征、人工感知模块设计与自然语言处理等工程学实践,讨论了如何做人工智能。书中涉及到计算机科学、哲学、经典逻辑、非经典逻辑、统计学、认知心理学、认知语言学以及文字学多学科知识,足见作者对这部人工智能哲学原创专著的良苦用心。

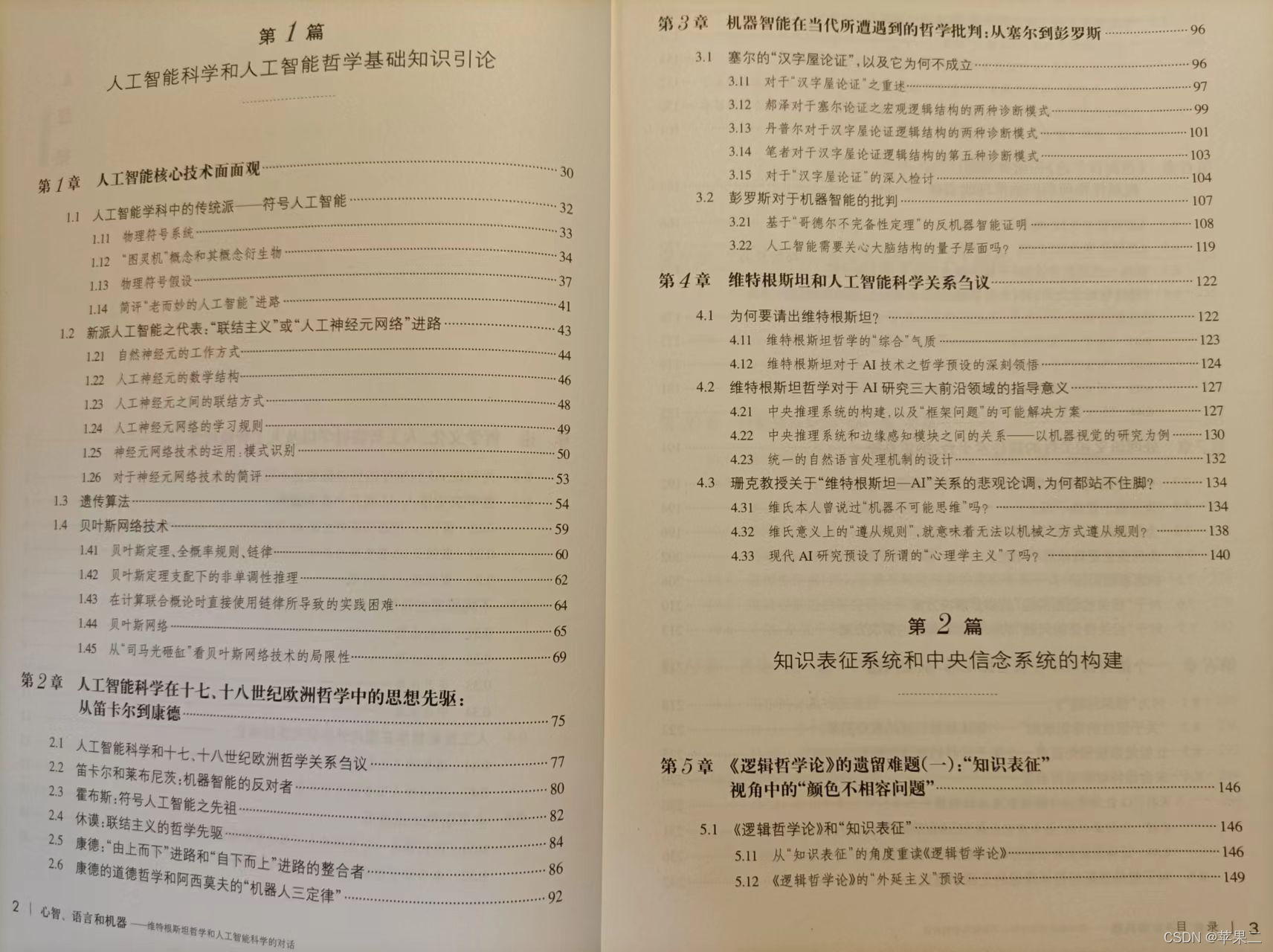

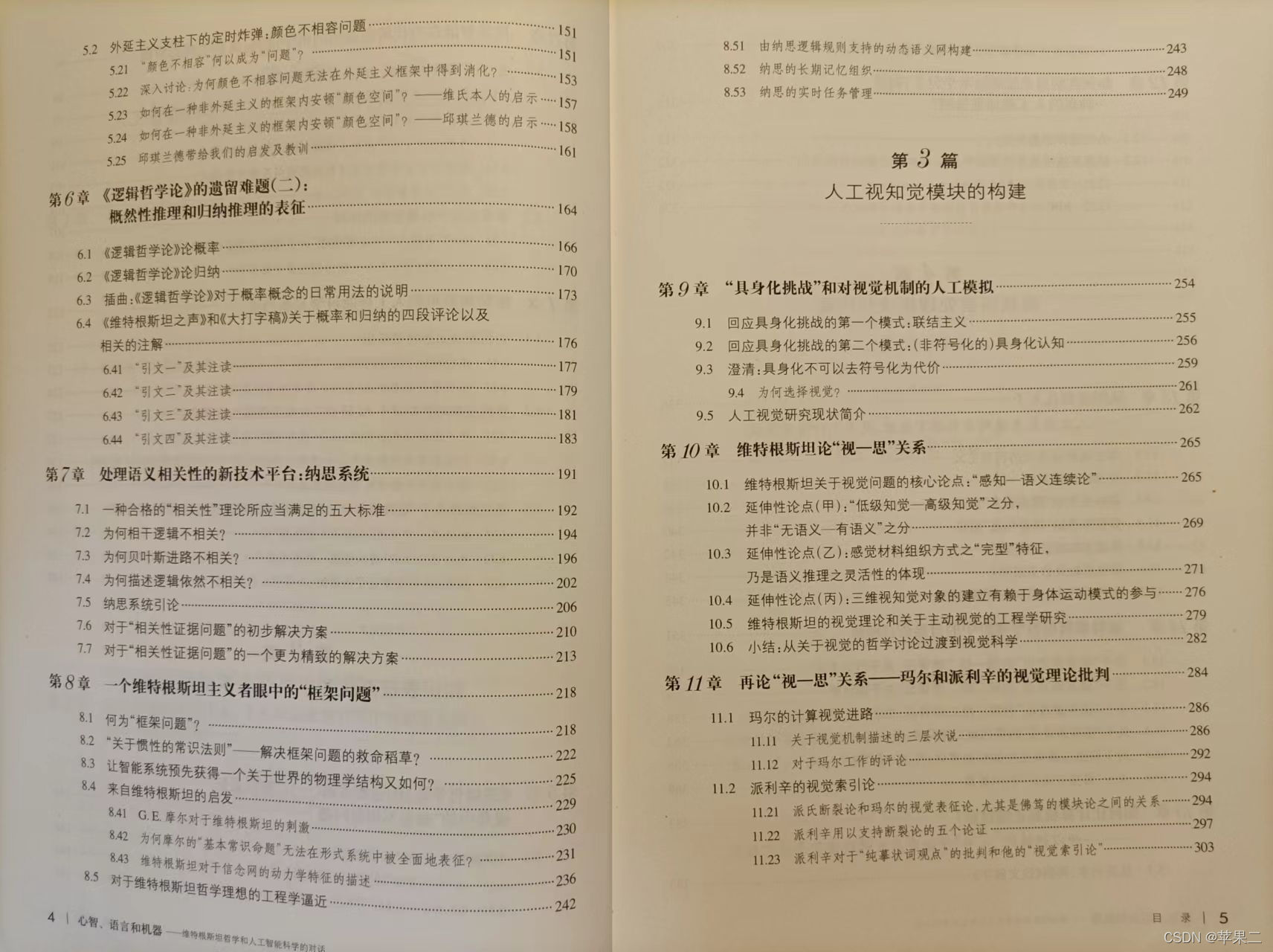

书里的内容如下,图片均为笔者摄。

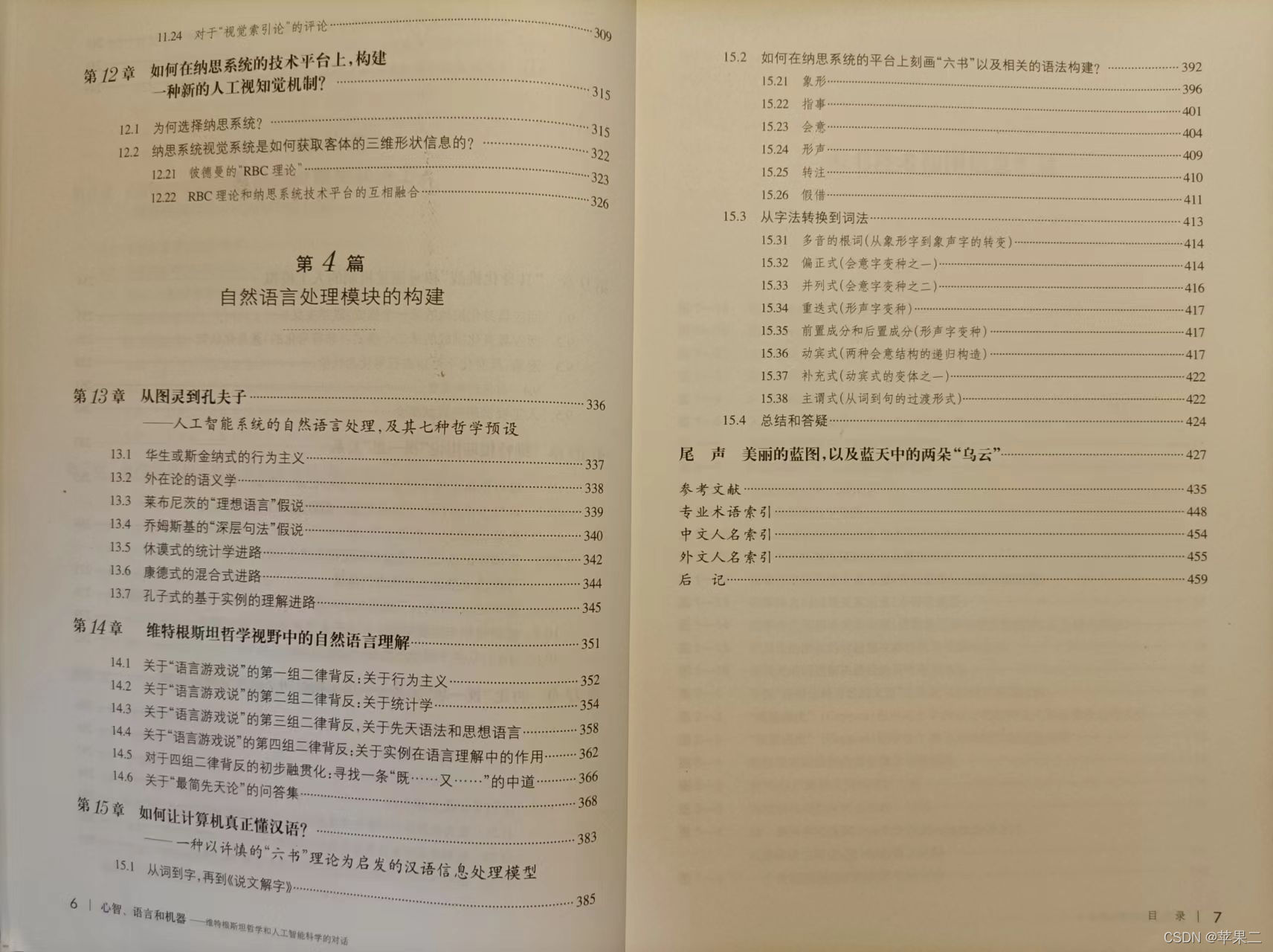

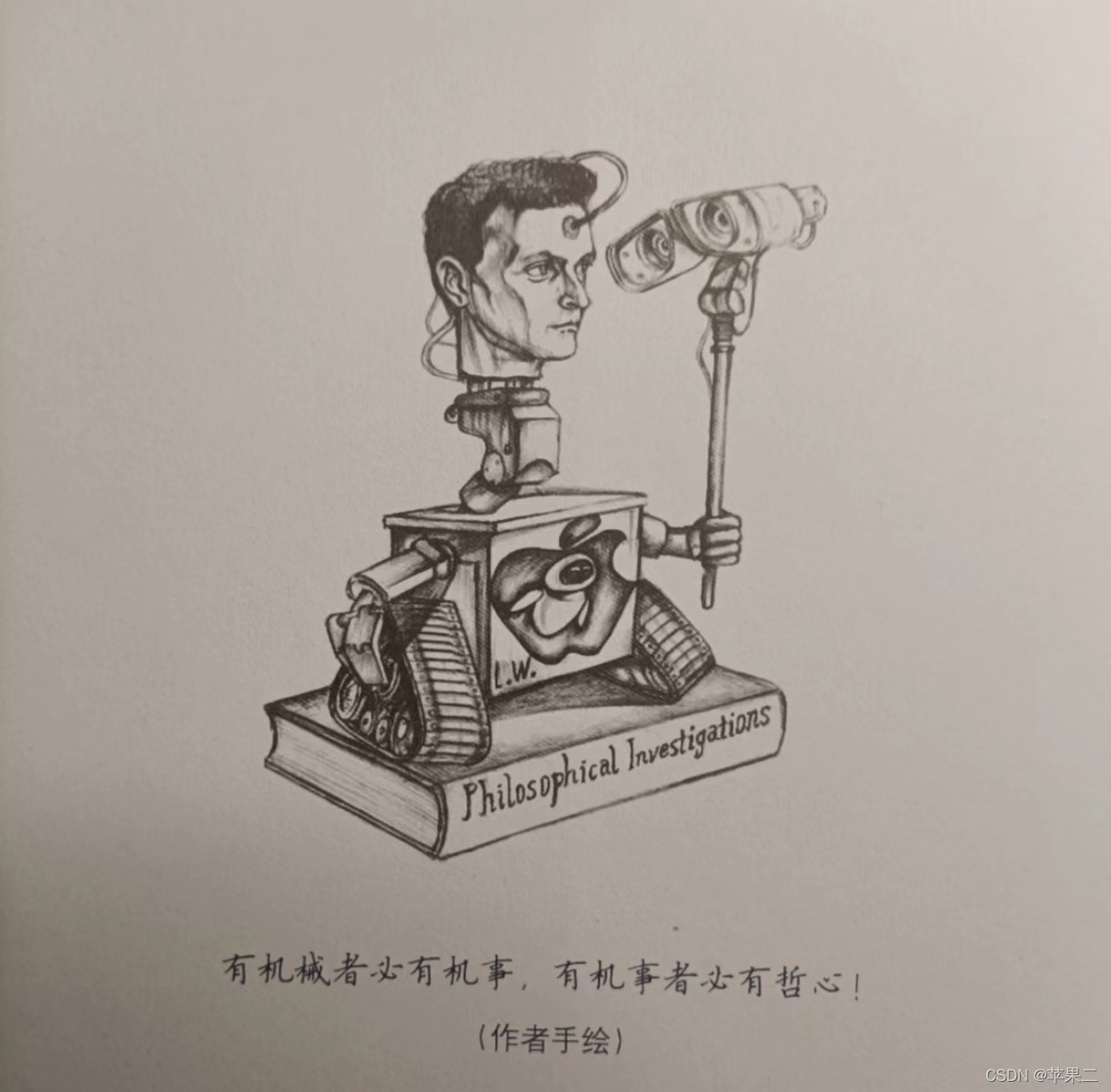

看看徐老师自己画的插图。

图片来源:笔者摄

3 《心智、语言和机器》对人工智能研究者的启发

作者竭尽全力,希望能解释跨文、理和工科的话题,尽力做到深入浅出。书中的后记描述了作者对本书涉及的多种知识的钻研和探究,值得我们学习。

作者力图在哲学层面上为人工智能找到统一指导方案。作者讨论了人工智能科学的思想先驱,关于机器思维是否可能,作者给出了剖析。作者对维特根斯坦哲学的认同和讨论,引出了人工智能中知识表征、视知觉和自然语言处理的哲学基础,其对以上这些系统的构建有着深刻的建设性指导意义。

作者讨论了知识表征中的一些逻辑哲学难题,如“知识表征”视觉中的“颜色不相容”问题以及概然性推理和归纳推理的表征,放弃用贝叶斯网络来刻画语义相关性,推荐了一个可实现哲学理念的技术平台纳思NARS(Non-Axiomatic Reasoning System)系统,非公理化推理系统,小编曾在前面的【脑洞大开】神经网络vs非公理化推理系统(NARS)介绍过王培先生的纳思NARS系统。纳思系统,简言之,是一个通用的计算机推理系统,能够学习其过去的经验,并能在资源约束的条件下实时解答给定的问题。

在人工视知觉这个模块,作者讨论了“视-思”关系,基于维特根斯坦式的“视-思”连续论,考虑到纳思的推理规则具有一种中立于符号表征和感觉表征的“中立性”,也就是可以根据同样的一套组织原则而建立起自身的构架,再次选择了纳思系统作为工程实现平台。

最后,对于最有挑战的自然语言处理模块,作者介绍了从图灵到孔夫子的七大哲学预设,介绍了维特根斯坦关于自然语言理解的哲学洞见,本文的亮点,最后一章,介绍了一种汉语信息处理模型,其基于纳思系统实现了许慎的“六书”论。

希望更多的融会贯通者在哲学洞见和工程构建之间搭桥,做出有希望的人工智能产品。

关于徐老师的一些见解,请观看2017年1月17日的第一财经直播节目,

请各位读者期待此书的修订版。

欢迎留言,一起讨论人工智能的研究和应用。

1165

1165

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?