上次在大学里看到穿实验服的那群人,还是在追猪(毕业论文)的时候:

一转眼,这次他们就出现在了实验室门口,科研变装让人眼前一亮:

有的,被导师一键打回原形

有的,从那学弟立马变成靠谱学长

视频来源:抖音@中科院物理所(左),@中国科学技术大学(右)

视频来源:抖音@中科院物理所(左),@中国科学技术大学(右)

不过也有“翻车”的科研变装:

4月24日,山东一高校在官方相关视频号发布了一则【科研变装秀】短视频,并配上文字“科研变装来了~女生:用青春去做一次变装,将自己塑造成你最想成为的模样。”

图源:新京报报道

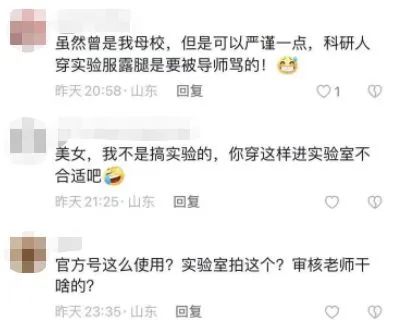

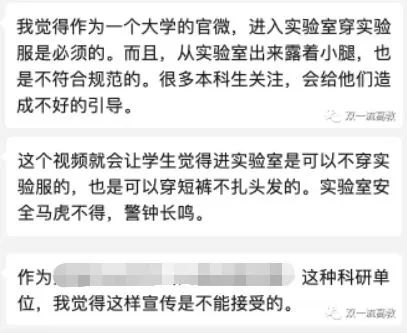

视频一经发出引热议,网友纷纷讨论:

实验室穿短裤,是被导师骂少了了吧。

虽然曾是我母校,但是可以严谨一点,科研人穿实验服露腿是要被导师骂的!

美女,我不是搞实验的,你穿这样进实验室不合适吧?

另有一位高校的科研人士表示:作为大学官微这样的引导不太合适。进入实验室不穿实验服,穿短裤进入实验室,不扎头发进入实验室。这都是安全隐患,实验室安全应该警钟长鸣,防微杜渐,绝不是拿来跟风炒作的材料。

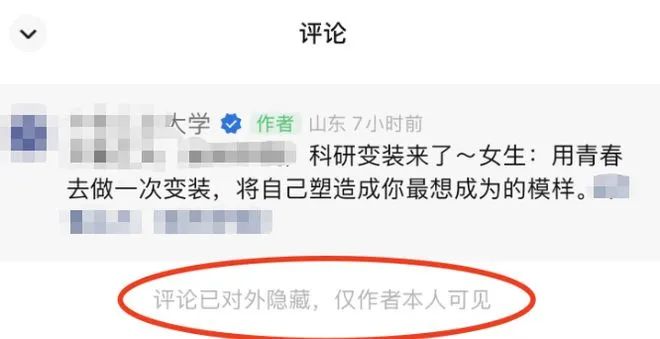

随后,校方对外隐藏了本条视频的留言:

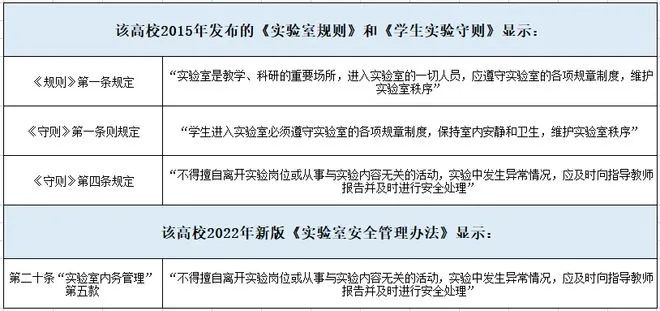

截止发稿前视频已不可见。小募通过检索这所高校发布的实验室明文规定后(如下图),可以发现,对实验室使用者着装均无规定。但是进入实验室的学生们,都默认「着装规范」是很有必要的一件事,毕竟高校实验室安全无小事。

网友的警惕并非“较真”

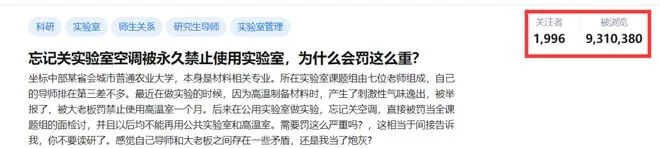

此前,曾有一名研究生因忘记关实验室空调,被禁用实验室。对此他极为不满,认为是导师对他有看法,为小事斤斤计较,把他当成了炮灰,所以发上知乎为讨说法。结果评论一边倒支持导师的做法,毕竟危险会在一时疏忽中产生。

图源:知乎

图源:知乎

根据知情同学反映:该研究生犯这样的错误不是一次两次了,该事件之前,这名学生就因为使用高温实验室里的材料做实验产生了刺激性化学气味被导师批评,并下令禁止该生不得使用公共实验室一个月。这次又因为忘关空调触犯了实验操作规范,老师无奈下也只能“挥泪斩马谡”。

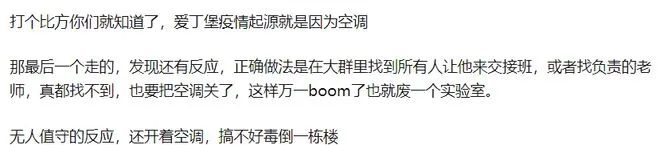

“开空调+有反应在进行无人看守”,两个buff叠加,如果出事,一场大火整栋试验楼可能就被断送了......

图源:@知乎昔年

图源:@知乎昔年

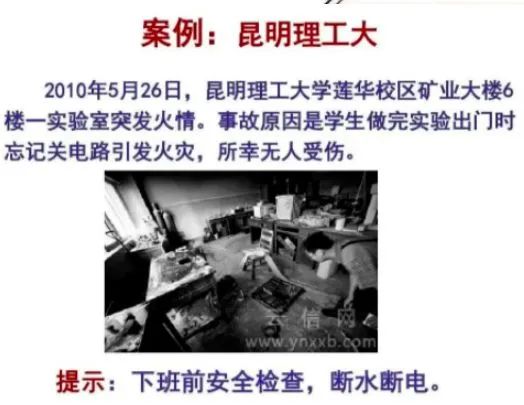

实验室里因为忘记关电路引发火灾的情况也比比皆是:

还有来自同实验室同学的延毕“砍一刀”,忘记关窗户导致另一位同学毕业设计用鱼被野猫吃掉了,对方培养一年多的成果打了水漂,连校方都感到惋惜而写到,“损失惨重,不得不更改课题”。

所以,对于实验室的大家来说,任何人的任何一个疏漏,承载的后果可能都是科研人的研究心血。

实验室里一时疏忽,酿成大祸

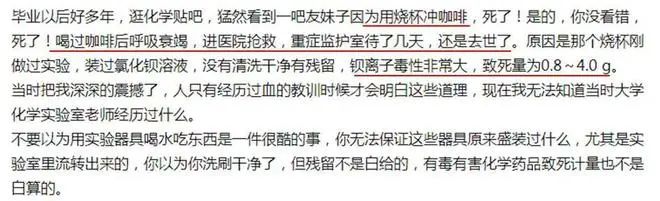

“病从口入,祸从口出”,老话在大多数情况下不骗人。

身处实验室中,有人曾用装过氯化钡的烧杯冲泡咖啡,喝完这杯成分特殊的咖啡后,当事人恶心呕吐、呼吸衰竭、陷入昏迷,送到医院的重症监护室抢救良久,却也无力回天。

图源:知乎

图源:知乎

那个没有洗干净、残留着氯化钡的烧杯杀人于无形,瞬间令一条年轻的生命陨落。

烧杯冲泡咖啡示例

烧杯冲泡咖啡示例

而日常生活中,因为实验室一待一天的关系,在实验室里解决饮食的研究生绝不在少数,很多人也不以为意在此选择就餐,结果却是令人追悔莫及。

20年代时,曾有一名28岁化学家H. W. 使用五氯化磷,盐酸,乙酰氯和重氮甲烷做了一些合成反应。随后在12月2日,他将反应的剂量扩大了许多,重新做了一遍。

为了不离开他正在进行中的蒸馏过程,他就在实验室里把他的午饭(汉堡)吃掉了。尽管H. W. 是在通风橱内进行的反应,但实验过程中他仍可能在不经意间吸入了实验产生的气体。不仅如此,因为重氮甲烷良好的脂溶性,那个很油的汉堡在溶解重氮甲烷这一过程中起到了一定的作用。

在随后的几天内,H. W. 发展出了一系列类似于普通感冒/上呼吸道感染的症状。因为当时医疗水平有限,缺乏对一些药物的认识,时隔4日才确诊原因开始治疗,但H. W.仍在几天内不治身亡。

这样的例子其实不少,其实看似安全的实验室,不够谨慎还是会滋生许多安全问题。

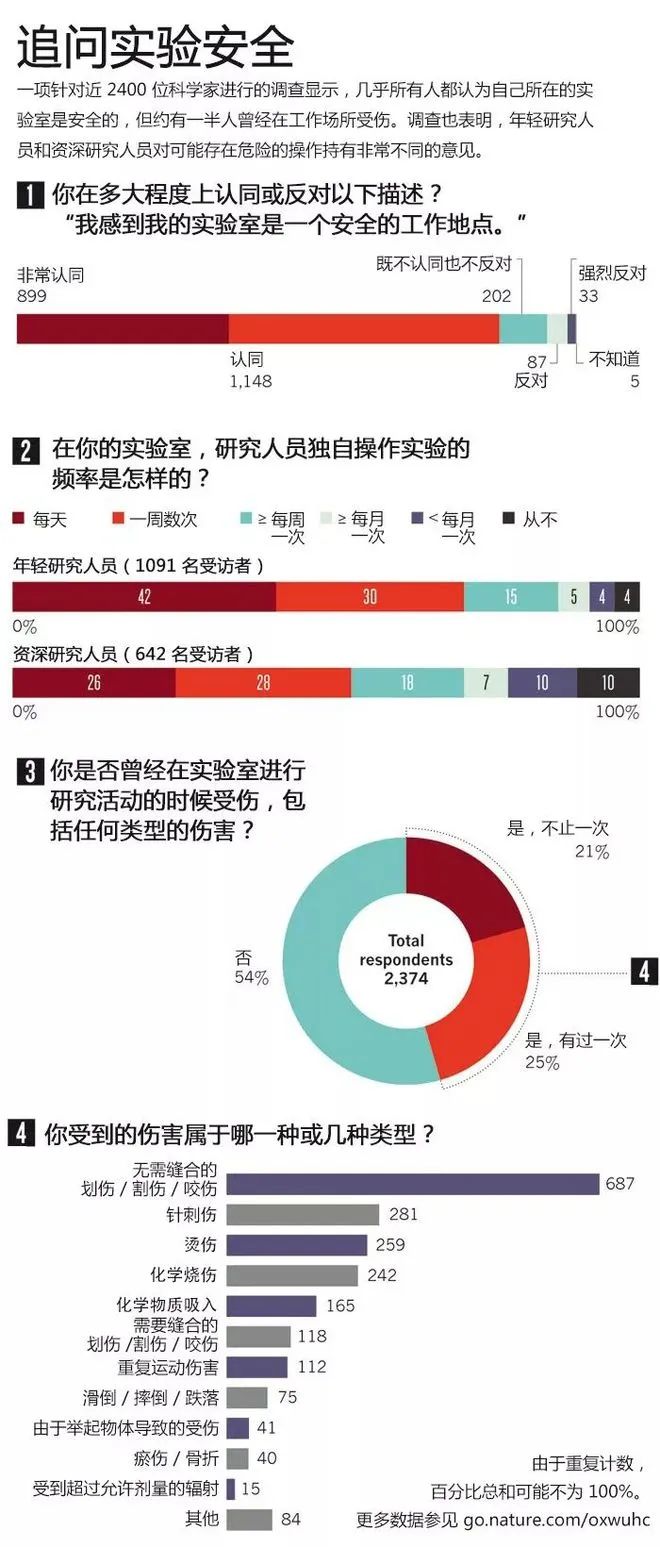

86%的科学家认为实验室安全

实际上一半人都经历过不同形式的伤害

据2013 年 Nature 发布的一项调查显示,大约 2400 名科学家参加了这项调查,他们大多来自美国和英国,还有部分受访者来自欧洲、中国和日本。

结果显示:86% 的科学家认为自己所在的实验室是安全的,然而一半人都经历过不同形式的实验室伤害。30% 的受访者曾经目睹至少一次“重大”实验室伤害,超过四分之一的年轻研究人员曾经受伤,并且没有向上级报告。

这项调查也体现了实验安全意识的缺乏:只有 60% 的受访者表示曾经接受过相关安全培训,了解自己的研究可能接触到的风险或有毒有害试剂。

数据来源:Center for Laboratory Safety, UCLA/NPG/Bonamy Finch。图片由 Nature 授权科研圈翻译使用(https://www.nature.com/news/safety-survey-reveals-lab-risks-1.12121)。

数据来源:Center for Laboratory Safety, UCLA/NPG/Bonamy Finch。图片由 Nature 授权科研圈翻译使用(https://www.nature.com/news/safety-survey-reveals-lab-risks-1.12121)。

不同资历的研究人员对实验安全的态度也并不相同,仅 12% 的年轻研究人员认为实验安全“至关重要,优先级超过其他所有事项”,但认同这一描述的资深研究人员达到了36%。

然而年轻研究人员往往是实验的直接参与者,在实验室中的工作时长远超资深研究人员:超过一半年轻研究人员每周在实验室的工作时间达到 40 小时或以上,而资深研究人员只有五分之一达到同样的工作时长。

不得不说,了解过无数事故案例后,我们不该只有惋惜之情,更值得我们警示自身的实验室安全行为规范,把“麻烦”的事做在前面,将危险扼杀在摇篮里,这才是对自己,对他人的一种负责。

文章来源:极目新闻、新京报、抖音各校官微、科研圈、化学科迅 仅用于学术分享。如有侵权请联系删除,谢谢

往期精彩回顾

适合初学者入门人工智能的路线及资料下载(图文+视频)机器学习入门系列下载机器学习及深度学习笔记等资料打印《统计学习方法》的代码复现专辑机器学习交流qq群955171419,加入微信群请扫码

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?