目录

2. 判定覆盖 (Decision Coverage / Branch Coverage)

4. 判定/条件覆盖 (Decision/Condition Coverage)

一、什么是白盒测试?

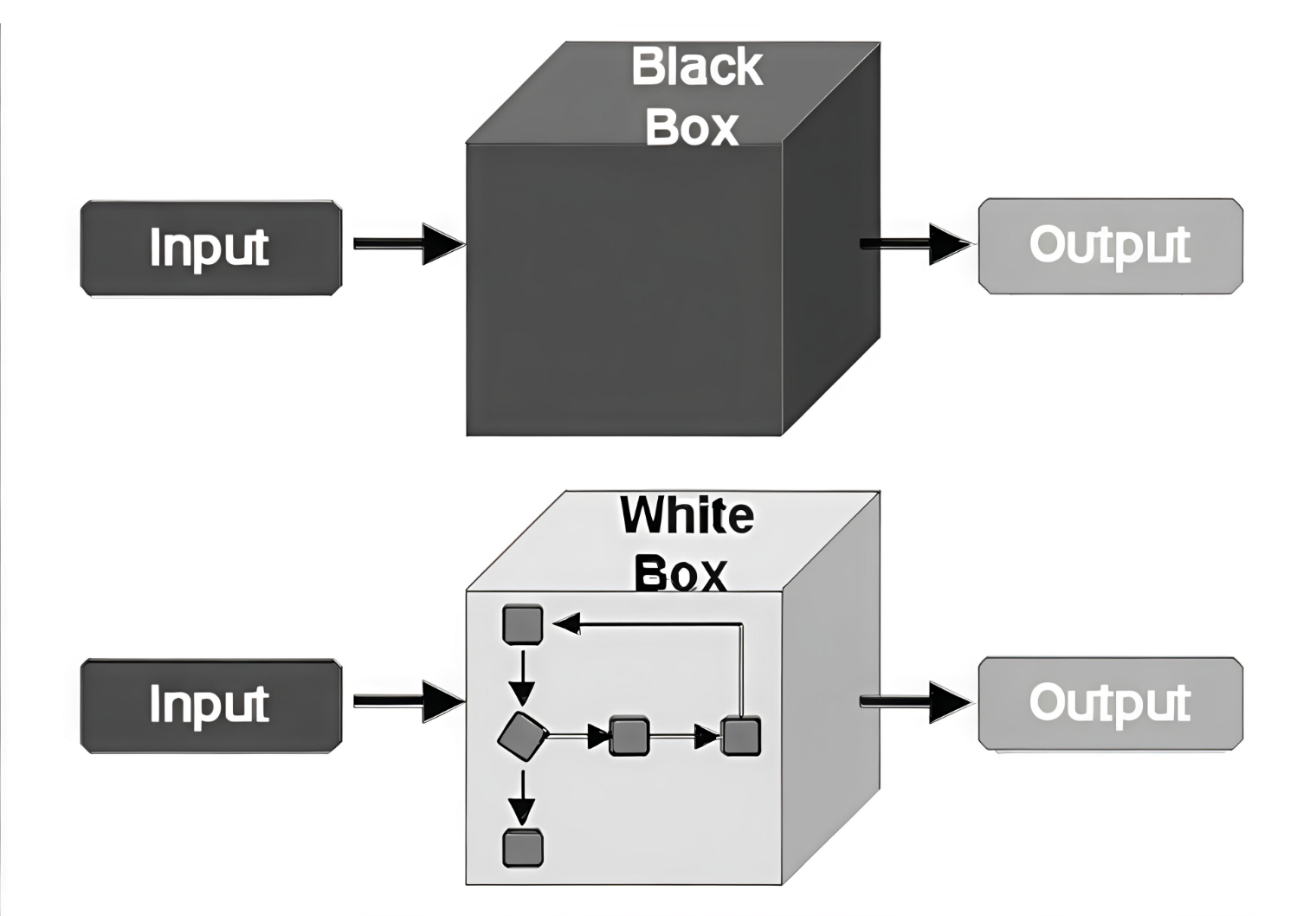

白盒测试,又称结构测试(Structural Testing)或透明盒测试(Clear-box Testing),顾名思义,它像一个可以看透内部的透明盒子。与侧重于程序外部行为和功能的黑盒测试(如同用户般,只关注输入与输出是否符合预期,不关心内部实现)不同,白盒测试则深入程序的内部结构、设计和实现。它要求测试人员了解甚至能够访问程序的源代码,并根据代码的逻辑路径、语句、分支、条件、循环等内部工作机制来设计测试用例。简单来说,白盒测试就是打开“黑盒”,检查代码是不是“按规矩”办事了,确保其内部逻辑的健壮性和正确性。

黑、白盒测试示意图:

二、为什么我们需要白盒测试?

想象一下,你有一辆车的引擎。黑盒测试是检查车子能不能跑、加速快不快。而白盒测试,则是打开引擎盖,检查每个零件(代码语句)、每条管线(执行路径)是否连接正确、工作正常。

白盒测试的价值在于:

- 发现深层逻辑错误: 它可以揭示代码中隐藏的逻辑缺陷、性能瓶颈、死循环以及那些永远不会被执行到的“死代码”。

- 提升代码质量: 通过深入检查,促使开发者编写更健壮、更可维护、更符合规范的代码。

- 量化测试成果: 提供具体的代码覆盖率指标,让你知道测试到底覆盖了多少代码。

那么,如何衡量白盒测试的“彻底性”呢?这就引出了白盒测试的核心——各种代码覆盖率标准。这些标准定义了我们应该测试代码的哪些部分,由浅入深,层层递进。

三、五大代码覆盖率标准,层层深入

我们将通过独立的 Java 代码示例来逐一讲解这五种覆盖率标准,让抽象的概念变得具象化。

1. 语句覆盖 (Statement Coverage)

目标: 确保程序中的每一条可执行语句都至少被执行一次。这是最基础的覆盖级别。

优点: 简单易实现,能快速发现哪些代码从未被执行到(可能是死代码或未被测试到的功能)。

缺点: 无法保证所有的逻辑路径都被覆盖,也无法发现条件判断中的错误。

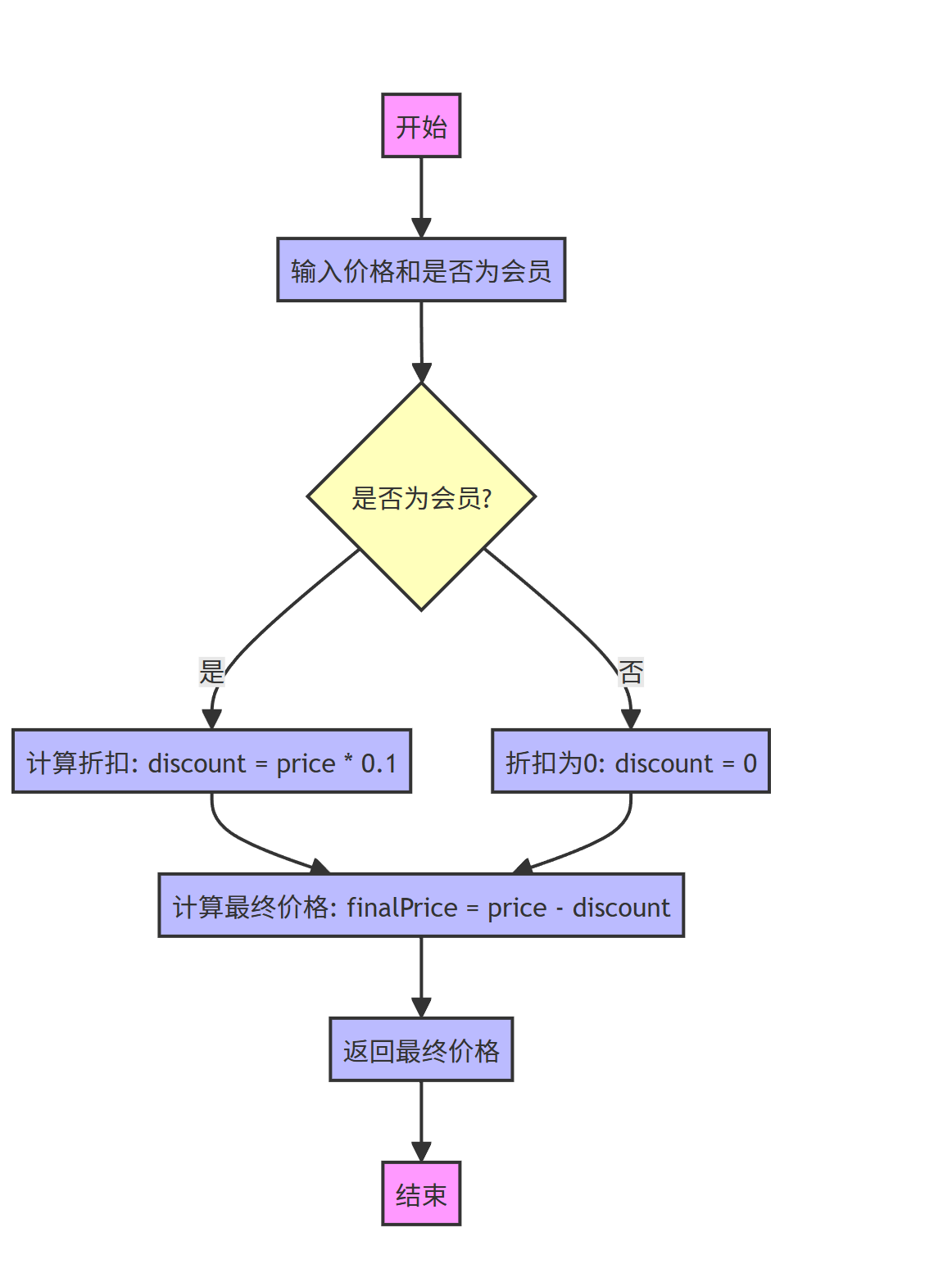

示例代码:Calculator.java

public class Calculator {

public double calculateDiscount(double price, boolean isMember) {

double discount; // 语句1

if (isMember) { // 语句2 (if块的入口)

discount = price * 0.1; // 语句3

} else { // 语句4 (else块的入口)

discount = 0; // 语句5

}

double finalPrice = price - discount; // 语句6

return finalPrice; // 语句7

}

}

如何设计测试用例以达到语句覆盖?

要实现语句覆盖,我们必须确保代码中的每一行可执行语句都被执行到。分析上述代码,我们需要覆盖的语句包括:S1, S2, S3, S4, S5。其中 S1, S4, S5 是公共语句,无论 isMember 是真是假,它们都会被执行。关键在于覆盖 S2 和 S3 这两条位于不同分支的语句。

测试用例(满足语句覆盖):

为了确保 S2 和 S3 都能被执行到,我们至少需要两个测试用例,分别触发 if 和 else 分支。

| 测试用例编号 | price | isMember | 覆盖的语句 (关键点) |

| 1 | 100.0 | true | S1, S2, S4, S5 |

| 2 | 200.0 | false | S1, S3, S4, S5 |

这样,就可以覆盖全部语句了。

理解关键: 语句覆盖的核心在于确保所有可执行的语句都至少被“访问”过一次。这意味着,即使某些语句存在于未被执行的分支中(如

if-else的某个分支),只要通过足够的测试用例,最终能让程序中的每一条语句都跑一遍,就算达到了语句覆盖。它关心的是代码块的执行,而不是代码路径的完整遍历。

2. 判定覆盖 (Decision Coverage / Branch Coverage)

目标: 确保程序中每一个判定或分支的所有可能结果(真和假)都至少被执行一次。它关注的是代码中的“岔路口”,确保每个岔路口的两条路都至少被走过一次。

优点: 能够发现因条件判断错误导致的逻辑错误。

缺点: 无法保证条件中的所有子条件都被测试到,也无法确保所有路径都被覆盖。

示例代码:UserAuthenticator.java

public class UserAuthenticator {

public boolean authenticate(String username, String password) {

if (username.equals("admin") && password.equals("password123")) { // 判定 P1

System.out.println("Admin login successful."); // P1 真分支代码

return true;

} else { // P1 假分支

System.out.println("Login failed."); // P1 假分支代码

return false;

}

}

}

如何设计测试用例以达到判定覆盖?

要实现判定覆盖,我们需要确保每一个判定点的所有可能结果(真和假)都被执行到。在上述代码,我们有一个核心判定 P1:username.equals("admin") &&password.equals("password123")。我们需要测试 P1 为真时的执行情况,以及 P1 为假时的执行情况。但是不关注P1中的username以及password单独为真或假的情况。

测试用例(满足判定覆盖):

| 测试用例编号 | username | password | 判定 P1 结果 | 覆盖的分支 (关键点) |

| 1 | "admin" | "password123" | 真 | P1 的真分支 |

| 2 | "guest" | "wrongpass" | 假 | P1 的假分支 |

通过这两个测试用例,P1 的真和假两个分支都被执行了一次。

理解关键: 判定覆盖的核心在于确保每个条件判断语句的“真”和“假”两种结果都被触发过。它关注的是决策点本身,即所有可能的决策路径入口是否都至少被遍历过一次。

3. 条件覆盖 (Condition Coverage)

目标: 确保程序中每一个判定中的所有简单条件表达式的真和假结果都至少被执行一次。当判定由多个条件组合(例如 A && B 或 C || D)时,条件覆盖会深入到每个子条件的内部。

优点: 能够发现复合条件中单个子条件的错误。

缺点: 无法保证各种条件的组合都被测试到,也无法保证判定本身的真假结果都被覆盖(在某些特殊情况下)。

示例代码:EligibilityChecker.java

public class EligibilityChecker {

public boolean checkEligibility(int age, boolean hasLicense) {

// 判定 P1: 复杂条件 (C1: age >= 18 && C2: hasLicense)

if (age >= 18 && hasLicense) {

return true;

} else {

return false;

}

}

}

如何设计测试用例以达到条件覆盖?

条件覆盖要求我们关注判定 P1 内的每一个简单条件,并确保这些简单条件的真和假结果都至少被触发一次。

在上述代码中,判定 P1 包含两个简单条件:

- C1:

age >= 18 - C2:

hasLicense

我们需要设计测试用例,使得:

C1出现true和false的情况。C2出现true和false的情况。

测试用例(满足条件覆盖):

| 测试用例编号 | age | hasLicense | 简单条件 C1 (age >= 18) | 简单条件 C2 (hasLicense) | 判定 P1 结果 | 覆盖的关键点 |

| 1 | 20 | true | 真 | 假 | 假 | C1(真), C2(假) |

| 2 | 16 | false | 假 | 真 | 假 | C1(假), C2(真) |

通过这两个测试用例,简单条件 C1(age >= 18)的真和假结果都被触发了,同时简单条件 C2(hasLicense)的真和假结果也都被触发了。

注意:“这个组合不够全面”,但这并不是因为它们不满足条件覆盖,而是因为它们不满足更高级别的覆盖率标准(如判定/条件覆盖或路径覆盖)。在条件覆盖的层面上,这两个测试用例是有效的。它只关注简单条件的真假,不强制要求整个判定结果的真假,也不强制要求所有分支的遍历。实际上不会这样设计测试用例,我只是这样设计帮助理解。

理解关键: 条件覆盖的核心在于拆解复合条件,确保每个“子条件”的真假都被单独测试过。它关注的是条件表达式内部的细节,而不是整个判定语句的最终真假结果。

4. 判定/条件覆盖 (Decision/Condition Coverage)

目标: 判定覆盖和条件覆盖的结合。确保每个判定中的每个条件的所有可能结果都被执行,并且每个判定本身的所有可能结果也被执行。

优点: 比单独的判定覆盖或条件覆盖更彻底,因为兼顾了决策点内部逻辑和决策点本身的判断结果。

缺点: 仍无法保证所有路径都被覆盖。

示例代码:EligibilityChecker.java (沿用上一节代码)

public class EligibilityChecker {

public boolean checkEligibility(int age, boolean hasLicense) {

// 判定 P1: C1 (age >= 18) && C2 (hasLicense)

if (age >= 18 && hasLicense) {

return true;

} else {

return false;

}

}

}

如何设计测试用例以达到判定/条件覆盖?

要实现判定/条件覆盖,我们必须同时满足判定覆盖和条件覆盖的要求。这意味着我们需要设计测试用例,确保:

- 判定

P1的真和假结果都被触发。 - 简单条件

C1(age >= 18) 的真和假结果都被触发。 - 简单条件

C2(hasLicense) 的真和假结果都被触发。

综合考虑这三点,我们需要找到一组最小的测试用例。

测试用例(满足判定/条件覆盖):

| 测试用例编号 | age | hasLicense | 简单条件 C1 (age >= 18) | 简单条件 C2 (hasLicense) | 判定 P1 结果 | 覆盖的关键点 |

| 1 | 20 | true | 真 | 真 | 真 | C1(真), C2(真), P1(真) |

| 2 | 16 | false | 假 | 假 | 假 | C1(假), C2(假), P1(假) |

通过这两个测试用例,我们成功满足了判定/条件覆盖的要求:

- 判定

P1: 用例1触发了P1为真,用例2触发了P1为假。 - 简单条件

C1: 用例1触发了C1为真,用例2触发了C1为假。 - 简单条件

C2: 用例1触发了C2为真,用例2触发了C2为假。

理解关键: 判定/条件覆盖是判定覆盖和条件覆盖的强强联合。它不仅要求你像条件覆盖那样深入到每个子条件的真假,更要求你像判定覆盖那样,确保整个复合判定本身的真和假两种最终结果都被覆盖。这意味着,你的测试用例集必须包含至少一个能让整个判定为真的情况,以及至少一个能让整个判定为假的情况,同时确保所有子条件的真假都被触发。这比单独的判定覆盖或条件覆盖提供了更全面的测试视角,避免了只关注局部或只关注整体而忽略另一方的风险。

5. 路径覆盖 (Path Coverage)

目标: 确保程序中所有可能的独立执行路径都至少被执行一次。这是最彻底的覆盖级别,要求我们走遍代码中从入口到出口的每一条“路线”。

优点: 最彻底的覆盖,能够发现最复杂的逻辑错误,包括那些只有在特定条件组合下才会触发的缺陷。

缺点: 对于复杂程序来说,路径数量会呈指数级增长(尤其是有循环和嵌套时),往往难以完全实现,成本极高。

示例代码:ProcessFlags.java

为了更好地展示“组合思想”和路径的爆炸性增长,我们使用一个包含多个独立判定的例子。

public class ProcessFlags {

public String checkFlags(boolean flagA, boolean flagB) {

String result = ""; // 语句 S1

if (flagA) { // 判定 P1

result += "Flag A is true. "; // S2 (P1 真分支)

}

// P1 假分支没有直接的语句,但代表一条路径选择

if (flagB) { // 判定 P2

result += "Flag B is true."; // S3 (P2 真分支)

}

// P2 假分支没有直接的语句,但代表一条路径选择

// 语句 S4 (三元运算符,简化为最终返回逻辑)

return result.isEmpty() ? "No flags true" : result.trim();

}

}

如何设计测试用例以达到路径覆盖?

路径覆盖要求我们识别并执行代码中从入口到出口的所有独立路径。这里的“独立路径”是条件判断的各种组合。对于每个 if 语句,程序都可能选择进入其真分支,或跳过其真分支(进入假分支)。当有多个独立的条件判断时,这些选择会像树枝一样分叉,形成指数级的路径组合。

分析上述代码,我们有两个独立的判定

P1 (flagA)和P2 (flagB)。它们各自有真和假两种可能结果。要覆盖所有路径,我们需要遍历这两个判定的所有组合:

P1为真 (flagA = true) 且P2为真 (flagB = true)P1为真 (flagA = true) 且P2为假 (flagB = false)P1为假 (flagA = false) 且P2为真 (flagB = true)P1为假 (flagA = false) 且P2为假 (flagB = false)

测试用例(满足路径覆盖):

| 测试用例编号 | flagA | flagB | 预期 result | 覆盖的路径 |

| 1 | true | true | "Flag A is true. Flag B is true." | P1(真) -> P2(真) |

| 2 | true | false | "Flag A is true." | P1(真) -> P2(假) |

| 3 | false | true | "Flag B is true." | P1(假) -> P2(真) |

| 4 | false | false | "No flags true" | P1(假) -> P2(假) |

这样,我们就覆盖了 checkFlags 方法中的所有 4 条独立执行路径。

理解关键: 路径覆盖最能体现“组合爆炸”的思想。它不像语句覆盖那样只关注单条语句是否被执行,也不像判定覆盖和条件覆盖那样只关注单个判断或子条件的真假。路径覆盖强制你考虑所有独立的决策点如何相互组合,从而形成从代码入口到出口的每一种可能的执行序列。

为什么它最容易混淆,但又如此重要?

- 与判定/条件覆盖的区别: 回顾我们之前的讨论,对于这个

ProcessFlags方法,仅仅 2个测试(例如,flagA=true, flagB=true覆盖P1(真), P2(真)以及flagA=false, flagB=false覆盖P1(假), P2(假),就能满足判定/条件覆盖)。但它并不会强制你测试所有这些独立判定的真假结果所形成的“交叉组合路径”**,例如flagA=true, flagB=false这条路径,虽然其中flagA的真和flagB的假都被单独覆盖了,但判定/条件覆盖不要求你必须遍历这条具体的组合路径。 - 组合的思想: 路径覆盖就是将所有独立的条件判断视为相互关联的决策点,要求我们遍历它们形成的所有可能组合所产生的执行路径。在有 N 个独立的二元判定时,理论上可能存在 2的N 次幂条路径,这就是其“指数级增长”的来源。

因此,路径覆盖提供了最高的测试覆盖程度,能够发现最深层的逻辑缺陷。但在实际项目中,由于路径数量可能过于庞大,通常会采取更经济的覆盖率标准,或结合其他测试方法来平衡测试成本和质量。

四、白盒测试在实际项目中的应用

白盒测试通常由开发人员或具备深厚编程知识的测试人员执行。它主要应用于:

- 单元测试 (Unit Testing): 对最小可测试单元(如方法、函数)进行测试,是白盒测试最常见的应用场景。

- 集成测试 (Integration Testing): 测试模块之间的接口和交互,白盒测试有助于确保数据流和控制流在模块间正确传递。

- 代码审查 (Code Review): 虽然不是测试,但代码审查的很多思维方式与白盒测试相通,都是从代码内部结构出发。

在实际项目中,我们往往会结合使用白盒测试和黑盒测试,这种混合方式被称为灰盒测试 (Gray-box Testing)。这样既能验证系统功能是否满足用户需求,又能确保内部实现逻辑的正确性和健壮性。

希望这篇博客文章能帮助您更系统、更深入地理解白盒测试和各种代码覆盖率标准。掌握这些知识,您就能更有效地进行软件测试,交付更高质量的产品!

1432

1432

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?