你认为,不同楼盘的价值差异,已经全部包含在房价之中了吗?

由于房子有投资属性,这里的价值已经包含了未来的增长预期。在一线城市,增长预期和供需关系在价格中的占比,显然更高于实际的居住属性。

15年,我认为所有的楼盘同涨同跌,已经充分竞争过了。结果20年底,学区房变量的差异逐渐拉大,15年价格差不多的楼盘,学区好的已经差了200多万。

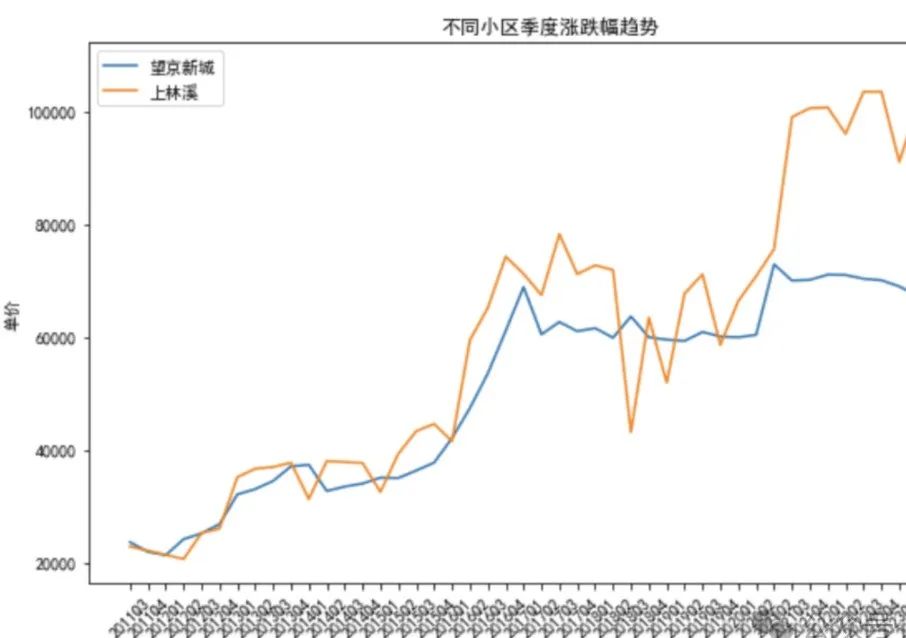

到了21年,我又认为已经充分竞争过了,都反映在价格上了,结果像清河次新世华龙樾,上林溪这样的妖盘,23年相比21年又是400万的涨幅,而一些的楼盘则跌了100多万,其中的差价,够很多人打工一辈子了。

对于下面这张图,我还需要再多解释么?望京流量大盘望京新城,和清河次新上林溪,曾经同价同涨同跌,直到2021年后者的一骑绝尘。

中介在和买家卖家压价时,最常用的话术是,要尊重市场。那又如何确定当前房子的价格是高位接盘,还是捡漏? 他们会给出一堆方法,最终简化下来,就是看同户型的近期成交价,低于成交价10%就被称为捡漏了。

可是,我左思右想都觉得这件事没那么简单。尊重市场的前提是,市场是充分竞争的,是有效的。但是,楼市真的是一个充分竞争的、有效的市场吗?

为什么要考虑这个问题?因为同涨同跌的时代早就结束了, 如果判断错误,即使现在认为的强势板块, 会在几年后售出的时候迎来价值回归,捡漏变接盘。因此我们必须审慎地考虑这些问题,理解这里的坑有哪些,并如何应对。

下图展示了2018-今北京各楼盘涨跌幅情况,颜色越红涨幅越大,具体可点击图片查看。

何为有效市场假说(EMH)

完全竞争市场,是昆曼经济学中的一个概念,它有三个要求:1. 指市场上有许多买者和许多卖者 2. 各个卖者所提供的商品或服务大体是相同的 3.可以自由进入或退出市场。但细究下来,后两点楼市就完全不符合。二手房市场是非标的,一房一价,又因为限购和限售的苛刻条件,楼市根本不是完全竞争市场。

那楼市是否是有效市场呢? 回答这个问题,才能让我们有理由“尊重市场”。

1965年,美国芝加哥大学的尤金·法玛发表了题为《股票市场价格的随机游走》的实证分析研究论文,第一次提出了EMH(Efficient Markets Hypothesis)有效市场假说的概念,并在2013年10月获得诺贝尔经济学奖,其逻辑成为了解释资本市场运行规律的重要工具,同时也发展成为现代金融学,尤其是现代资本市场理论的重要基石。当然,它本身也有不少争议,但不妨碍我们理解它的核心概念。

EMH中的弱式有效市场假说认为,市场价格反映了过去的所有公开信息。一般认为,弱式有效市场的一大特征是,任何K线、移动均线之类的“技术分析”,都是无效的。因为它们都是“过去所有信息”的一部分,所以如果市场真的有效,那这些东西最后分析出来的结果一定等于当前的股价,分析了等于白分析。

有人说,中国的楼市是弱式有效的,因为大家看楼市只看基本面,从来没有人用K线这些技术分析市场,也就是所有的信息都已经反映在房价上了。价值体现在价格上,买哪里都一样,如果不知道怎么选,那就买贵的,贵的一定好。这就是中介口中的“尊重市场”的逻辑基础。

但我不这么认为。

股市有那么多研究者,拥有详细的成交大盘和实时数据,一旦有任何的套利空间,很快就被抹平,而楼市则不然,楼市里面有太多的非理性,滞后性,甚至掩盖了真实数据。即使除去政策的因素,房产既不是个充分竞争的市场,更不是有效市场,充其量只是部分有效。下面我们举一些具体的例子。

为何楼市只是部分有效市场?

买房人或者卖房人能看到的,只有房价和房子的看得到的情况,是单点的。

在价格这一维度上,我们能够了解的只是冰山一角。由于多数房产app的“优化”,某个小区的成交价,只能去问中介要。而二手的信息,是被过滤的切片:价格是否是真实,是否有延迟,是否人为做了修改,都不知道。例如真实的例子,某楼盘近期的成交价因为太低,中介为了不影响最近的谈判,选择暂时不公布,结果很容易就在下行市场中,出现了下一个比这一单成交还高很多的冤大头。

在居住属性维度上,就更难量化全凭感觉了:学区里的学校究竟如何,新房的房子质量到底好不好,以及居民的整体素质和居住体验度,乃至二手房邻里关系,是否串味等细粒度的问题。这些信息在网络上很少有讨论,一些浅显的调查很难获得真相,全靠中介的介(hu)绍(you)。

单点的数据已经如此不靠谱了,而楼市不是单点,整个系统是一个动态时变的复杂网络,我们对它的了解更是知之甚少:

在空间维度上,即使清楚的知道了某个小区的房价,却无法知道周边小区,乃至全北京小区的成交价格变化。

有的买房人非常努力把一个片区的目标房子都看过了,充分地进行了价格对比,而对外片区的房源是不清楚的。这意味着,当某个片区的价格已经被大面积地拉下去,性价比凸显时,买房人却还只盯着当前的楼盘,很难有感知。

在时间维度上, 当成交频繁使得数据不稀疏,当市场非常平稳形成稳态时,还相对安全。而在市场快速上行和下行期,信息不对称不透明,尤其很多小区有价无市,一年卖不了几套,究竟多少钱是合适的,更难于判别,特别容易买高接盘。

一般人缺乏渠道了解这些信息,拿不到一手数据;其次,房子的供给关系,租售比,成交周期(流动性),但99%的人都没有能力获得,很难通过现有数据进行计算推断,更不用说形成结论了。从来没有公共数据告诉你市场如何变化。由于楼市的不透明, 股市里的报表,分析手段,工具和基础设施,都没有用武之地。

那这里的房子到底值这个钱吗?你相信当地中介的话吗?最后,大家只能当“差不多先生”,买房卖房全凭感觉。在大数定律上,平均价格可能会反映价值,但在个例上,这里差不多,那里差不多,几个差不多叠加,几十万甚至上百万的差价就出去了,几年后,一个波动和回归都会让普通人受不了。

我们该怎么办

普通人想通过房产获利实在太难了,之前涨幅十几二十倍,是因为时代的红利和馈赠,是运气使然,和自身的努力关系不大。

而如今大盘趋势不明朗,且楼市的部分有效市场特性,导致价格不能准确反映价值。如果不去研究趋势,不仔细思考市场,没有完善的数据和好的数学工具支撑, 纯靠感觉,是完全不行的。不要认为这事儿不重要, 否则很可能在2024再往后看六年的在2030年时,发现当时同价,如今差价又是几百万,又是重蹈覆辙,甚至跑不赢大盘。

那我们总要保护好自己辛苦积攒的财富吧,我们该怎么办?

首先,就是多看盘,对各种类型的楼盘,配套,供需关系有基本的概念,最好有更深入的理解,这是买房人的基操,这是谁也替代不了的。当然,年轻人不买房也挺好,以无招胜有招,我们也是绝对资瓷的!

其次,是充分意识到楼市的部分有效性,以及它衍生出来的复杂性。 千万不要只盯着一个地方,以为尊重市场就是看历史成交。例如信号传递是需要时间的,前一篇的《改善盘就一定能打吗》就讨论了其中的例子。

接下来,分析历史才能展望未来,充分理解之前楼市发生分化的原因和数据模式,理解人们观念发生的变化和背后的原因。本文会形成系列文章,第二篇我们会需要讨论炒作和控盘,识别出哪些地方的溢价过高; 第三篇会重点讨论学区,这一卷死无数购房者的逆天属性。

然后,多和无偏和有效的数据对话,而不是和感觉对话。但一定要有基本的数据分析素养,错误的数据甚至错误的视角都很容易南辕北辙。如果没有数据,那就多和靠谱的人聊,让他们提供更加全面充实的信息。第四篇,我们会讨论房产中介这一职业的改进空间,目前绝大多数中介最多能提供最简单的客观信息传递。

最后,如何来做高价值板块和楼盘的预测呢?宏观的涨跌是政策和其他复杂因素驱动的,很难预判。然而,在更微观的楼盘和地区间分化是有可能提前预测的。第五篇,我们会尝试用网络和图算法来建模房产的价格变化,能解释很多现象,但能不能预测,先留个悬念。如果后续有能力和时间,再去考虑开发一些数据工具。

我们不能帮助解决所有问题,但至少能提出这些很少有人去讨论的问题,并分析产生这些现象可能的原因。因为楼市非有效市场,所有的价格变化都有滞后性。这就给微观的套利提供了可能,给换房者和刚需客一点安慰,最起码少一些接盘或是被收割。

欢迎关注沙漠之鹰。

备注:我非房产中介,只是一个普通的打工人。2015年曾经写过不少楼市文章,而如今,我已经受够了那些自媒体的贩卖焦虑,没有数据的随意臆测,为了流量刻意起的标题党。因为还存有一点点的楼市信念,因此也在换房,这些文章和思考,就是我看房卖房的副产品,是在看到历史数据后,锤头顿足时的经验总结。

参考文献

有效市场假说的介绍:https://zhuanlan.zhihu.com/p/528818705

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?