高密度空域中无人机冲突检测与解决系统安全评估的蒙特卡洛仿真

亚兹迪·I·杰尼,埃里克‐扬·范·坎彭,约斯特·埃勒布鲁克,和雅各·M·赫克斯特拉

摘要

本文提出了一种针对无人驾驶航空器(无人机)在高密度空域环境中运行的安全评估方法,包含分布式冲突检测与解决(CD&R)系统影响的评估。在此环境中,预期的冲突发生概率以及各CD&R系统发挥作用的机会足够高,可通过一系列蒙特卡洛仿真提取两个安全参数,即近空中碰撞(NMAC)频率和空中碰撞(MAC)频率。然后利用这些结果推导出在更真实但较低密度空域中的安全参数。本文评估并比较了两种分布式CD&R协议情形:1)非协调协议,其中每架飞行器具有各自的避让偏好;2)隐式协调协议,其中各飞行器虽然仍相互独立,但遵循简单的通用规则。采用这些CD&R协议的结果表明,可能发生NMAC减少了94%以上。此外,在维持空域目标安全水平的前提下,采用隐式协调的CD&R协议时,最大无人机数量至少可达无CD&R应用情况下的十倍。

索引术语

无人驾驶飞行器,冲突检测与解决,防撞,空域融合,蒙特卡洛仿真,目标安全水平。

I. 引言

INTEGRATING 将无人机(UAVs)引入空域为空域管理带来了新的挑战,尤其是在检测和解决无人机之间以及与现有空中交通可能发生的空中冲突方面,以确保运行安全。由于无人机开发者、类型和任务的多样性,无人机冲突检测与解决(CD&R)系统不可避免地存在异质性,使得这一挑战更加复杂。目前的空域管理机构尚无法完全容纳无人机的集成,原因有两点:首先,现行法规主要针对更为统一的有人驾驶飞行交通进行管理;其次,缺乏对每架无人机上CD&R系统适航性的标准衡量方法。出于安全考虑,空域管理机构限制了所有无人机在空域内的运行,特别是那些超出操作员视距范围飞行的无人机,直到能够确保达到一定的目标安全水平(TLS)为止[1]。

已经提出了几种分析方法,通过推导安全性的两个主要参数来评估交通防撞系统(TLS),即近空中碰撞(NMAC)的发生频率和空中碰撞(MAC)的发生频率。参考文献[2]–[4]和[5]基于每架飞机有效体积内存在入侵者的可能性推导出这些参数,假设在均匀分布的空域中飞行。这一概念被称为气体模型,因为它采用了与分子气体碰撞概率相同的概念。在[6]中,该概念被用于计算无人机在多架有人驾驶飞机附近飞行时的空域安全性。其他方法,例如[7],则采用概率函数,以包含检测误差并合理设计飞行计划。然而,所有这些方法的结果都过于保守,因为它们假设未采取任何冲突解决(防撞)机动措施。

在缺乏对飞行器之间动态交互进行广泛建模与仿真的方法的情况下,将冲突检测与解决系统的影响纳入安全评估是困难的,例如通过执行蒙特卡洛仿真[8],或使用动态规划[9]。安全参数是从大量空域样本的仿真中统计得出的,每个样本具有不同的飞机状态组合。因此,可以生成各种冲突,以在所有可能的情况下测试冲突检测与解决系统。然而,这些方法很少令人满意,因为在实际空域密度下,冲突和碰撞极为罕见,需要相当长的时间和大量的样本才能获得显著的结果,如[10] 和[11]中所述。

本文提出了一种针对无人机及其分布式冲突检测与解决系统性能的安全评估方法,通过在假设的高密度空域中进行蒙特卡洛仿真以克服现有方法的不足。在此类空域中,冲突数量以及各冲突探测与解脱系统发挥作用的机会均足够充分,从而可得出近似空中碰撞和空中碰撞频率的期望值。此外,关注区域采用周期性边界条件封闭,该条件将飞行器的运动进行包裹,消除了无效样本,例如某些飞行器在尚未与其他飞行器相遇之前就离开区域的情况。然后,通过假设气体模型[3],[4]的适用性,利用所得结果推导出真实但较低密度空域中的安全参数。

本文研究的贡献有三个方面。首先,提出了一种新的安全评估方法,该方法包括引入了每架飞行器上冲突检测与解决系统集体性能的影响。其次,该方法具有足够的通用性,可用于测试和比较两种分布式冲突探测与解决协议的情况:(1)非协调系统,以及(2)应用通行权规则[12]的隐式协调系统。这两种协议还与未激活冲突探测与解脱系统的场景进行了比较,后者应对应于气体模型中描述的情况。因此,最后的贡献是在高密度空域的不同初始条件下对气体模型进行验证。

本文结构如下:在引言之后,第二节讨论异构空域模型,该模型包含四个主要要素,即(1)高密度空域,(2)探测的不确定性,(3)多种避让策略,以及(4)异构空域中的交互顺序。第三节基于该模型展示了蒙特卡洛仿真的结果和目标输出,并在本节末尾简要讨论了输出的收敛性。第四节给出了安全参数的整体结果与分析,包括实现空域目标安全水平(TLS)的建议。第五节对全文进行总结,并提出了未来工作的建议。

II. 异构空域模型

构建了一个能够模拟大量独立飞行器的仿真系统,其中每个飞行器的性能及其探测和应对冲突的方式均可独立设置。该仿真系统将飞行器建模为质点,以专注于在随机空域中冲突探测与解脱协议的性能表现。由于该模型旨在蒙特卡洛仿真环境中执行大量仿真,因此采用了离散运动方程,其中时间步长t保持恒定。

A. 具有周期性边界条件的高密度空域

该模型在高密度空域设置中初始化飞行器,其中大量无人机以直立或对角方形晶格构型均匀地分布于关注的方形区域,如图1所示。然而,这些构型中的飞行器数量只能从集合N_V={4, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 25, 32, 36, 41, 49, 50, 61, 64,72, 81}中选取。该集合中带下划线的数字对应于直立方形晶格,其为一个二次序列。从这些有序的初始状态出发,每架飞行器的航向 χ被均匀随机化,以生成蒙特卡洛分析所需的多种相遇情景。

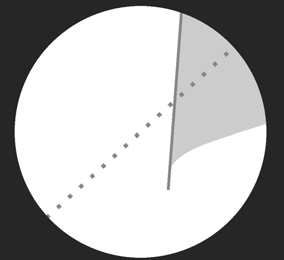

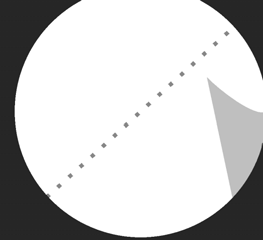

仿真在无物理墙壁的方形边界内进行,通过采用二维周期性边界条件(PBC)来维持密度参数,如图2所示。该边界条件假设关注区域为一个正方形单元格,属于一个大型(无限)均匀系统的一部分。因此,该正方形单元格具有九个相邻的“克隆”单元格。每当一架飞行器穿越关注区域的某一边界时,它会立即在相对边界上以相同的速度矢量被一架新的飞行器替代。此设置消除了无效的某些飞行器直接离开关注区域而没有机会执行任何避让的情况。

方程(1)和(2)给出了离散运动方程的修改,其中飞行器全局位置X在每个时间步长t通过当前本机速度V和周期性边界条件变换矩阵进行更新。周期性边界条件设置也是飞行器被布置在方形关注区域的原因之一,因为这为定义环绕效应提供了简便性。其他形状(例如六边形构型)实际上可以更密集地布置飞行器,但在应用周期性边界条件时复杂性更高。

$$

X(k+1) = X(k) + V(k)\Delta t +

\begin{bmatrix}

\sigma_x \

\sigma_y

\end{bmatrix}

\quad (1)

$$

其中,

$$

\begin{cases}

\sigma_{x,y} = -L_{int}, & \text{if } (X_{x,y}(k) + V_{x,y}(k)\Delta t) > \frac{1}{2}L_{int} \

\sigma_{x,y} = L_{int}, & \text{if } (X_{x,y}(k) + V_{x,y}(k)\Delta t) < -\frac{1}{2}L_{int} \

\sigma_{x,y} = 0, & \text{otherwise}

\end{cases}

\quad (2)

$$

其中,

- $X$:关注区域中的飞行器位置,

- $V$:车辆速度,

- $L_{int}$:感兴趣区域长度。

在实施基于性能的通信(PBC)时,冲突检测与解决需要考虑环绕效应。生成过程如图2所示,其中无人机a和无人机b需要相互探测并避让,而它们的实际位置却位于区域的相对两侧。因此,尽管“克隆”运动仅被复制而非计算得出,但在冲突探测与解脱方法中仍应考虑其存在。

在因避让失败而导致飞行器之间发生碰撞或空中碰撞(MAC)的情况下,相关区域的密度无法维持,因为所有涉及的飞行器会立即被移除。然而,此类情况发生的概率很小,因此在整体分析中予以忽略。未造成实际碰撞的间隔丧失,即近地机动冲突(NMAC)的发生,不会将涉事飞行器从仿真中移除,因此各飞行器可能在仿真过程中多次反复失去间隔。

B. 冲突检测的不确定性

整个冲突探测与解脱过程首先需要探测附近的障碍物。为了判断障碍物是否处于冲突航线上,探测方法至少需要获取障碍物以及本机的两个状态信息,即位置和速度矢量。其中一种利用这两个状态信息进行冲突探测的方法是速度障碍法[11],[13],该方法在本研究的整个空域模型中被采用,下一小节将对此进行详细说明。

因此,空域模型中的检测不确定性通过增加障碍物位置和速度矢量测量的指定误差来表示,分别记为 $\epsilon_x$ 和 $\epsilon_v$。公式(3)和(4)给出了在误差影响下的障碍物位置和速度测量值 $X^ _i$ 和 $V^ _i$。这些误差随时间呈高斯(正态)分布随机化,且不受先前值或检测过程中任何其他状态的影响。

$$

X^*_i =

\begin{bmatrix}

x_i + \epsilon_x \

y_i + \epsilon_x

\end{bmatrix}

\quad (3)

$$

$$

V^*

i =

\begin{bmatrix}

v

{xi} + \epsilon_v \

v_{yi} + \epsilon_v

\end{bmatrix}

\quad (4)

$$

其中

- $X^

_i$:障碍物-i相对于本机的测量位置,

- $V^

_i$:障碍物-i相对于本机的测量速度,

- $\epsilon_x$:位置测量误差,

- $\epsilon_v$:速度测量误差。

尽管异质性假设也应涵盖这一点,但本研究未考虑探测系统的差异,仅通过每架无人机测量误差的差异来表示。其他测量方面的变化,例如量程、频率或精度的变化,被统一归为分辨率的变化。

C. 冲突解决的变化

文献中可以找到大量冲突解决算法,其中许多已被回顾和分类。本研究采用一种称为速度障碍法(VO方法)[11],[13]的方法,通过为每个飞行器设置VO方法中两个变量的不同阈值——避让距离($d_{avo}$)和保护区域半径$r_{pz}$,从而生成多种避让策略。由于速度障碍法根据冲突的瞬时几何关系进行反应式避让决策,因此空域模型中不涉及任何预设计划或动态预测。

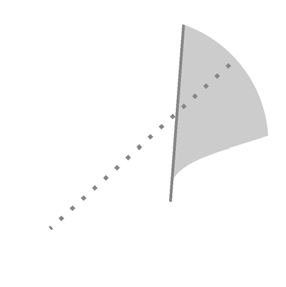

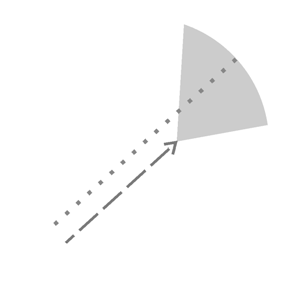

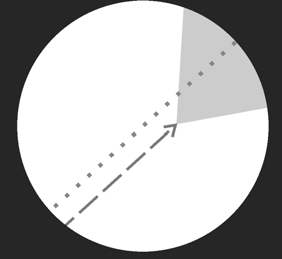

VO方法的概念通过图3进行说明,其中对于每种相遇情况,可以通过收集与指定保护区域($S_{pz}$)相交的本机相对速度矢量的延长线,绘制出一个碰撞锥$CC_i$。保护区域是飞行器周围应避免进入的阈值区域。$S_{pz}$的边界也表示每架飞行器期望的最近会遇点(CPA)。VO方法使用碰撞锥集合的绝对速度矢量表示形式,即图3中所示的VO集合($VO_i$),其中将$CC_i$沿$V_i$平移以生成$VO_i$集合。因此,任何位于$VO_i$集合内的本机速度最终都将导致侵入保护区域。

公式(5)用于判断本机速度$V$是否包含在冲突即将发生后的$VO_i$集合中,即两架飞行器之间的测量距离$d^ _i = ||X^ i||$小于指定的避让起始点$d {avo}$。应注意,本小节中的所有方程均指本机的机体坐标系,因此本机速度$V$始终位于水平轴上。测量的障碍物变量上使用了星号(*)上标,以表示其值包含了测量误差。

$$

V \in VO_i \Leftrightarrow

\left{

\begin{array}{l}

0 < \frac{(V - V^

_i) \cdot X^

i}{||V - V^

_i|| \cdot d^

_i} < 1 \land d^*_i < d

{avo}

\end{array}

\right}

\quad (5)

$$

其中,

- $VO_i$:速度障碍集,

- $V$:本机飞行器速度,

- $r_{pz}$:保护区域半径,

- $d^*

i$:障碍物-i的测量距离,

- $d

{avo}$:避让起始距离。

因此,为了避免违反$S_{pz}$,本机在满足(5)中的条件后,需要立即将其速度矢量改变为位于$VO_i$集合之外的任意可达点。执行避让最简单的方法是应用预定义的避让转向速率 $\omega_{avo}$,旋转$V$直到脱离相应的$VO_i$集合,如图3所示,并在公式(6)中进行了表述。随后,保持该速度矢量一段时间,以抑制任何振荡运动。只有当飞行器之间的距离大于避让起始距离$d^* i \leq d {avo}$时,本机才能将速度矢量转回原始目标方向。关于使用VO方法进行这种仅转向避让的更详细说明,可参见[10]和[11]。

$$

V(k+1) = V(k)

\begin{bmatrix}

\cos(\omega_{avo}\Delta t) & -\sin(\omega_{avo}\Delta t) \

\sin(\omega_{avo}\Delta t) & \cos(\omega_{avo}\Delta t)

\end{bmatrix}

\quad (6)

$$

其中,

- $\omega_{avo}$:避让转弯比率,

- $\Delta t$:仿真时间步长。

通过为飞行器分配不同的避让距离($d_{avo}$)以及不同的保护区域半径($r_{pz}$),实现了飞行器之间避让方法的差异,从而产生空域的异质性。前一个参数影响冲突解决的激进程度:避让起始点越接近障碍物,所需的机动动作就越激进。而保护区域的半径则决定了每架飞行器相对于其他飞行器所期望的最近会遇点(CPA)。此外,通过随机化转向方向(即向右或向左)进一步增强了这种异质性。图4展示了冲突解决方式差异的示例。

D. 异构空域中的秩序

尽管未来综合空域的异质性不可避免,但主管部门仍可通过实施空中规则等方式,为每架无人机提供更具可预测性的环境。本研究中使用的一个示例是所谓的通行权规则(RoW)[12],这是载人飞行中的常见规则。已通过引入选择性速度障碍(SVO)方法将其整合到[11]中的VO方法中。避让规则的实施创建了一种隐式协调的情境,并根据以下列表进行解决:

1) 在交汇相遇时,右侧飞行器拥有通行权;

2) 在对头相遇时,两架航空器均应向右移动;

3) 在同路径相遇时,即将被超越的飞行器拥有通行权;

4) 避让动作不应从拥有通行权的其他航空器上方、下方或前方通过。

碰撞即将发生的相遇情况根据障碍物相对于本机的方位角分为汇聚、对头和超越三种类型。本研究借鉴了[11]的示例,采用90度步长进行区分,如图5所示。在此情况下,本机面临四个潜在的入侵者:两个汇聚型入侵者(b和d)、一个同路径入侵者(a)以及一个对头入侵者(c),其中本机仅对入侵者-b拥有通行权。最后,所有的避让动作始终在本机飞行路径的右侧进行。

III. 蒙特卡洛仿真

蒙特卡洛分析通过建立并模拟大量空域样本进行,其中每架无人机的速度和目标均被随机化。本研究评估了三种类型的案例,以观察分布式冲突探测与解决系统实施以及路权规则执行的效果,如表I所列。

A. 一般设置

表II列出了本研究中蒙特卡洛仿真的参数设置。在每次仿真中,关注区域保持为一平方公里。通过一系列仿真测试了十六个不同的密度点,这些密度点由关注区域内的飞行器数量($N_V={4, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 25, 32, 36, 41, 49, 50, 61, 64, 72, 81}$)配置,每次仿真至少包含250个样本。

每次仿真运行的时间范围需满足最慢飞行器($V = 15 \, \text{m/s}$)穿越该区域对角线四次所需的时间,以覆盖区域四个边界的环绕效应,$T = 4\sqrt{2} / |V_{\min}| = 377.12 \approx 380$ 秒。而时间步长固定为0.1秒。间隔半径$r_n$和碰撞半径$r_m$分别为近地机动冲突和空中碰撞的阈值,即

每当有两架飞行器之间的距离小于$r_n$或$r_m$时,就会记录一次近地机动冲突或空中碰撞。

初始航向在$0 - 2\pi$范围内均匀随机化,代表每架飞行器的不同目标。速度也在15–25米/秒范围内均匀随机化,代表综合空域中无人机的类型差异。由于每次冲突的解决均通过纯转弯完成,因此每架无人机的速度在整个仿真过程中保持恒定。避让转弯速率本身在所有飞行器之间设置为相同,为360度/秒。

检测误差 $\epsilon_x$和 $\epsilon_v$的取值范围根据美国联邦航空管理局ADS-B对导航精度的要求确定,如[16]和[17]中所述。研究假设这些误差在NACp-11和NACv-4规定的限值范围内,其数值列于表II中。NACp和NACv分别表示位置和速度的导航精度类别。在仿真开始时,每个时间步长针对每架无人机的误差均通过高斯分布随机生成。

为了生成每架无人机的分辨率变化,每个飞行器的参数$d_{avo}$和$r_{pz}$在仿真开始时随机设定,且在整个仿真过程中保持不变。这些参数的取值范围覆盖了多种可能的规避机动,以避免进入近空撞风险半径($r_n$),该半径在本研究的所有仿真中均设为50米。避让距离在近空撞风险半径的6到8倍之间均匀随机化($6r_n - 8r_n$),以提供足够的转弯空间。从障碍物剩余的距离,即从$6r_n$到$r_n$,是CPA选择的范围,表示为保护区域的半径($r_{pz}$),在各飞行器之间均匀随机分布。需要注意的是,在情况2的非协调的冲突探测与解脱中,避让方向(向左或向右)也针对每架飞行器进行随机化,而不考虑冲突几何关系。

B. 输出

从蒙特卡洛模拟中需要推导的主要参数是近空撞风险发生频率$f_{\text{nmac}}$和空中碰撞发生频率$f_{\text{mac}}$,计算范围为一平方公里的关注区域。这些参数由整个蒙特卡洛空域样本集——$j = 1,2,…,N_{MC}$中记录的NMAC和MAC事件次数推导得出。随后,频率被描述为参数的期望值,如公式(7)所示,其方差见公式(8)。估计的精度通过中心极限理论确定,最终结果收集在公式(9)所示范围内,对应于95%置信区间。

$$

E[f_{\text{nmac}}] = \frac{1}{N_{MC}} \sum_{j=1}^{N_{MC}} \frac{N_j^{\text{nmac}}}{T} \quad (7)

$$

$$

\sigma^2_f = \frac{1}{N_{MC} - 1} \sum_{j=1}^{N_{MC}} \left( \frac{N_j^{\text{nmac}}}{T} - E[f_{\text{nmac}}] \right)^2 \quad (8)

$$

$$

f_{\text{nmac}} = E[f_{\text{nmac}}] \pm \frac{1.96\sigma_f}{\sqrt{N_{MC}}} \quad (9)

$$

其中,

- $N_j^{\text{nmac}}$:第$j$次仿真中记录的NMAC事件次数,

- $T$:仿真时间,

- $E[f_{\text{nmac}}]$:NMAC频率的期望值,

- $N_{MC}$:蒙特卡洛仿真次数,

- $\sigma^2_f$:NMAC频率方差,

- $f_{\text{nmac}}$:NMAC发生频率。

除了频率之外,侵入近空撞风险半径的深度$r_n$也是安全评估中确定近失碰撞严重程度的重要因素。例如,短时间内发生但更深且更接近另一架飞行器的近失碰撞,比长时间内较浅的侵入风险更高。因此,定义了十个区域来划分近失碰撞圆。每个区域内独占性侵入的频率记录为$f_i$,其范围从$f_{10}$到$f_{100}$,其中下标表示侵入百分比。完整蒙特卡洛仿真中的预期侵入次数以与(7)至(9)中$f_{\text{nmac}}$相同的方式推导得出。

C. 收敛性

各区域侵入频率$f_{\text{nmac}}$和$f_{\text{mac}}$随蒙特卡洛仿真运行次数$N_{MC}$的变化示例,如图6的收敛性图所示。该图还比较了三个测试案例之间的不同结果。阴影背景表示相应的95%置信区间。需要注意的是,尽管共有17个密度点,图中仅展示了其中三个,以提供可区分的对比。

对于案例1,在没有任何冲突探测与解脱的情况下,参数在大约100个空域样本后显示出收敛。这些结果表明高密度设置在生成足够的随机冲突遭遇样本方面的有效性。然而,这种收敛性并未在实施了冲突检测与解决系统(CD&R system)的其他情况中体现,尤其是在低密度情况下。这表明了使用蒙特卡洛模拟的困难:需要更多的样本才能获得具有显著性的结果。由于同样的原因,情况2和情况3的结果无法在图6中显示,因为在测试的250个样本中,均未出现MAC事件。即使在仿真设置中密度最高的情况下也是如此。尽管如此,也可以说分布式冲突探测与解脱实施能够降低MAC发生频率,直至所有样本中均未记录到任何碰撞。

IV. 结果与分析

每种情况的安全参数均通过相应的蒙特卡洛模拟提取,取最后的期望值及其置信度范围。

所有结果均在图8和图9中展示,并在本节中进行讨论。在讨论之前,首先对几种情况进行简要的仿真可视化,以观察无人机在高密度异构空域中飞行的一般特性。

A. 可视化

图7展示了情况2的三次仿真样本,该情况由于机动的随机性导致飞行器在保持安全方面面临最大困难。仿真结果展示了四种不同的$N_V$设置,每个无人机用一个带箭头的点表示,箭头表示其速度矢量。每个飞行器周围的圆圈代表NMAC间隔区半径的一半,因此当两个圆圈相互重叠时,即表示发生了一次NMAC事件。为了观察密集空域中飞行路径的特征,四个被阴影标注并追踪的中心飞行器被赋予目标:飞抵各自区域的边缘,并通过PBC设置从另一侧重新出现。请注意,此目标设置仅用于可视化,未应用于整体的蒙特卡洛仿真中。

在图7的最稀疏空域中,中心飞行器能够仅通过偶尔的小幅偏离完成任务,这符合该空域中冲突发生频率较低的情况。在包含36架飞行器的一个示例场景中,相遇情况变得更加复杂,大多数无人机需要进行多次避让,导致出现大量之字形路径和环形机动。后者实际上表明特定的冲突探测与解脱系统无法找到逃生路径,因而持续转弯,直到冲突解除。在包含64架飞行器的极高密度情况下,显然圆形环形运动主导了飞行器的路径,致使四架中心飞行器无法到达区域的任何边界。

B. NMAC与MAC频率

证实了视觉观察结果,图8和图9表明,这两个参数随空域密度以二次方式增加。曲线证实了仅通过限制空域中飞行器的数量即可减少碰撞发生。在应用无探测与避让的情况下,最高密度空域中$f_{\text{nmac}}$和$f_{\text{mac}}$的结果分别达到$1.7 \times 10^4$和$1.6 \times 10^3$次/小时。

在各飞行器的冲突探测与解脱(CD&R)被激活的情况下,获得了更低的$f_{\text{nmac}}$值。情况2的近地机动冲突频率达到每小时923.5次,这意味着在本研究中最密集空域中,分布式冲突探测与解决系统在没有任何规则实施的情况下,能够解决超过94.43%的冲突。通过引入路权规则(RoW rules),近地机动冲突进一步减少,最多可减少98.89%,且结果更精确,置信度范围更窄,如图8所示,这表明路权规则有助于提供更可预测的空域环境。然而,对于最小间隔违反频率(MAC frequency)则不能得出相同的结论,因为在整个蒙特卡洛仿真过程中,情况2和情况3均未检测到任何空中相撞事件(MACs)。

采用在(10)中建立的气体模型[2]–[5],能够与案例1的结果实现良好拟合,如图8和图9所示。这验证了气体模型在高密度空域中的适用性,即使各飞行器的速度不同。然而,此处的$\hat{p} {n,m}$分量与传统气体模型具有不同的含义。由于在此研究中每架飞行器可能多次相遇,因此从频率中引入可能的相遇组合因子,即$\frac{1}{2}N_V(N_V - 1)$,无法直接转化为概率,如[4]和[5]中所呈现的那样。因此,在本研究中,$\hat{p} {n,m}$(符号上添加了帽子标记)被定义为每单位时间内各飞行器之间发生近地机动冲突或空中碰撞的平均期望。该参数在(11)中进行了描述,汇总了飞行器对的平均相对速度、近地机动冲突或空中碰撞的半径、关注区域的宽度(代表空域密度)以及一个空域常数。

$$

f_{\text{nmac,mac}} = \frac{1}{2}N_V(N_V - 1)p_{n,m} \quad (10)

$$

$$

p_{n,m} = \frac{c_{n,m} \cdot r_{n,m} \bar{V}

R}{A

{\text{int}}} \quad (11)

$$

其中,

- $p_{n,m}$:每架飞行器的近空冲突或空中碰撞概率,

- $\bar{V}

R$:飞行器对之间的平均相对速度,

- $c

{n,m}$:空域常数,

- $r_{n,m}$:近空冲突或空中碰撞半径,

- $A_{\text{int}}$:关注区域。

对$f_{\text{nmac}}$结果进行最小二乘曲线拟合得到$\hat{p}_n = 5.779$次/小时,以及$\hat{p}_m = 0.5582$次/小时。该结果表明,在预设环境中,无人机平均每小时平均会因特定航向而失去间隔超过五次,并且每两小时以上与该飞行器发生一次碰撞。这些数值需要相同的空域常数$c_n$和$c_m$,其值约为0.6。这一因素可能源于有限数量飞行器的速度随机化,与气体模型中的均匀密度假设相反。注意,平均$\bar{V}_R$由$4|\bar{V}|/\pi$近似表示,如[4]中所示,其中$|V|$为所有飞行器的平均速度。对于情况2和情况3的结果,也针对气体模型进行了相同的曲线拟合,相关内容可在图8的图例以及表III中找到。

C. 达到目标安全水平

NMAC和MAC的频率,$f_{\text{nmac}}$和$f_{\text{mac}}$,需达到目标水平的特定值安全(交通防撞系统),以确保将无人机安全融合到空域系统中。通常,有人驾驶飞行在某一特定时期内的等效值被用作确定无人机交通防撞系统的基准。例如,[1]提出一个值$f_{\text{tls}}^m = 10^{-7}$作为空域内每小时最大空中碰撞发生次数,该值是根据美国国家运输安全委员会对1983年至2006[1]年间有人驾驶飞机飞行中碰撞的分析得出的。近地机动冲突频率交通防撞系统$f_{\text{tls}}^n$也可以通过分析有人驾驶飞行中的近地机动冲突发生情况以相同方式确定。根据过去十年整个美国空域的美国联邦航空管理局数据[18],有人驾驶飞行中近地机动冲突的发生率为每小时$1.3 \times 10^{-2}$次。因此,建议将每小时$f_{\text{tls}}^n = 10^{-2}$次的比率作为无人机运行的标准。

利用确定的$f_{\text{tls}}^n$,结合(10)、(11)以及表III中的NMAC平均期望数据,可推导出在一平方公里区域内可运行的无人机最大数量。为了将此结果扩展到实际区域,例如面积为$A_{\text{int}}$的城市,需要重新定义每对无人机之间的NMAC期望值。假设某一面积为$A_{\text{int}}$的城市,其NMAC期望值为$\hat{p}_{n,\text{int}}$,基于公式(11)和蒙特卡洛仿真结果,

$$

p_{n,\text{int}} : p_n = \frac{1}{A_{\text{int}}} : \frac{1}{A} \Leftrightarrow p_{n,\text{int}} = \frac{p_n A}{A_{\text{int}}} \quad (12)

$$

然后,对公式(10)应用二次公式,可使用公式(13)来确定$N_{\text{tls}}^V$,即在一个高度层上可在$A_{\text{int}}$以上运行的推荐最大无人机数量。请注意,在该方程中,$A_{\text{int}}$的单位为平方公里,因此$A = 1$被省略。

$$

N_{\text{tls}}^V = \frac{1 + \sqrt{1 + 8 f_{\text{tls}}^n / p_{n,\text{int}}}}{2} = \frac{1 + \sqrt{1 + 8 A_{\text{int}} f_{\text{tls}}^n / p_n}}{2} \quad (13)

$$

其中,

- $N_{\text{tls}}^V$:recommended maximum number of UAVs,

- $f_{\text{tls}}^n$:target level of NMAC frequency.

表IV列出了世界五大城市以及基于NMAC要求,在其上空某一高度层可运行的无人机最大数量(向下取整)的五个示例。需要注意的是,这些结果是基于一个假设得出的,即在防撞与恢复协议影响下的情况,其频率曲线仍遵循(10)中的气体模型。如图8-b所示,该假设对于案例2的低密度情况并不成立。因此,若采用更贴合且保守性更低的模型(例如标准二次函数:$aN_V^2 + bN_V + c$),实际上可能得到更高的$N_{\text{tls}}^V$。然而,确定此类模型的物理参数超出了本研究的范围,留待未来工作解决。

如结果所示,在最大城市纽约的空域中,同一飞行高度层最多可同时运行57架无人机。这几乎是无任何冲突探测与解脱情况下的十倍。显然,通过实施路权规则对空域进行有序管理后,冲突探测与解脱的作用得到了加强。然而,该数量对于一些人口密集的城市可能仍不理想。例如,雅加达的人口密度是芝加哥的1.7倍。这可能表明无人机需求量较高。然而,每个高度层只能容纳16架无人机,不到芝加哥容量的三分之一。不过,这些结果仅对应一个高度层,如果城市上空的空域被划分为例如16个层次,如[5]所示,那么雅加达上空的无人机数量最多可达256架,而纽约上空则最多可达800架无人机。

更好的冲突检测与解决系统可能也是必要的,而不是采用第二节.C中解释的简单VO方法。或者,通过控制任务的异质性,或设置更多飞行高度层(如[5]中所示),也可以支持更多无人机运行。这些可能性可以通过高密度蒙特卡洛仿真设置进行测试,以评估安全参数,并推动成熟冲突探测与解脱系统的开发。

D. 侵入的严重程度

确定分布式冲突探测与解决整体性能的一种方法是分析每次近地机动冲突发生时平均入侵的严重程度。图10展示了各严重程度区域内的入侵频率$f_i$分布情况,即每次入侵深入近失碰撞圆的程度,范围从$r_n = 50$ m。需要注意的是,入侵深度记录的是其不再进一步加深时的点。例如,一次侵入间隔40–50%区域的事件,不会在之前各个区域中重复记录该障碍物为到达该点所经过的路径。

从图中可以看出,在没有冲突探测与解脱的情况下,侵入的严重程度几乎呈均匀分布,这意味着较轻的侵入和严重的侵入数量大致相当。该结果在每个密度点均相似。所提出的冲突探测与解脱在情况2和情况3中能够减轻侵入的严重程度,尽管无法保证100%避免近地机动冲突。避让规则的实施显然更为优越,因为它不仅减少了侵入次数,而且每次侵入的严重程度也低于情况2中的非协调的冲突探测与解脱。曲线右侧剩余区域表示近失碰撞圆中为其 他紧急避让所保留的空余区域。

图10中的严重程度图还表明了在情况2和情况3中所提出的无人机冲突探测与解脱系统的理想近空撞风险半径。如果无人机的近地机动冲突间隔可以放宽,则采用$r_n = 25$米将使近地机动冲突几乎降低到零,并从而增加了可在空域内运行的无人机数量。

V. 结论

本研究通过一系列蒙特卡洛仿真,评估了预设环境下无人驾驶航空器(无人机)运行的安全性。仿真中测试了两种分布式冲突探测与解脱(CD&R)情形:(1)非协调的冲突探测与解脱,其中每架飞行器具有随机的避让偏好;(2)隐式协调的冲突探测与解脱,该情形引入了通行权规则。从这两种CD&R情形中提取了两个安全参数,即近空中碰撞(NMAC)发生频率和空中碰撞(MAC)发生频率。在所有密度点上,两种CD&R情形均显示出NMAC减少超过94%。

然后根据结果进行缩放,以计算在实际密度下可运行的无人机最大数量。建议,通过使用隐式协调的冲突探测与解脱,可以在纽约都会区或东京等大城市的某一高度层安全飞行50多架无人机。采用分层空域可将此数量提升至800架无人机。若使用更先进且成熟的冲突检测与解决系统,该数量甚至可能更高。

未来研究中可以对高密度蒙特卡洛仿真进行多项改进。这包括将该概念扩展到三维空间,增加更多的飞行高度层,或将该空域与具有更高优先级的有人驾驶飞行混合。在冲突探测与解脱影响下实际空中相撞事件(MACs)的发生频率最终无法通过仿真确定,这可能是本研究安全评估方法中需要进一步完善的主要内容。然而,所提出的方法能够为各类冲突检测与解决系统提供可靠的安全参数,这对于支持无人机融入空域系统至关重要。

1064

1064

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?