系统组成

什么东西是系统呢?

很多的实体他们通过相互联系形成了一个有运作规律的整体,那么就形成了一个系统。

系统有三大组件,就是要素加关系加作用。

而要素分为正要素和负要素,关系分为正关系和负关系,作用分为快作用和慢作用。

这三大组件,正负六种情况,排列组合就形成五种系统现象,分别是良性循环、恶性循环、贤者时刻、回归平庸和滞后效应。

良性循环

正要素和正关系会构成良性循环。

自信、运动、睡眠、成果,这些都是正要素,他们之间会相互加强。

- 自信促成运动

- 运动促成睡眠

- 睡眠促成计划

- 计划促进行动

- 行动促进成果

- 成果又促进自信

人之道,损不足而补有余。

——老子

如果你能进入一个良性循环,自然是非常开心的,因为所有的事情都在帮你,那么一个良性循环到底是怎么凭空建起来的呢?

答案很简单,大的良性循环从小的良性循环而来的;而难的良性循环呢,是从容易的良性循环发展而来的。

那么恶性循环是什么呢?

恶性循环

就是负要素之间的正关系,一个负要素会促进另一个负要素,然后它们之间还能形成增强的闭环。  自弃、颓废、失眠、无成果、无行动、无计划,这些都是负要素,他们之间会相互加强。

自弃、颓废、失眠、无成果、无行动、无计划,这些都是负要素,他们之间会相互加强。

- 自弃促进颓废

- 颓废会促进失眠

- 失眠促进无计划

- 无计划促进无行动

- 无行动促进无成果

- 无成果又促进自弃

均值回归

贤者时刻和回归平庸,在金融学都属属于均值回归现象。

天之道,损有余而补不足,均值回归是大自然的法则。

比方说如果你整个宿舍的室友都在打游戏,然后你在这个环境里面想要成为一个努力上进的人,比如说你准备考研、或者准备考一些证什么的。

比方说如果你整个宿舍的室友都在打游戏,然后你在这个环境里面想要成为一个努力上进的人,比如说你准备考研、或者准备考一些证什么的。

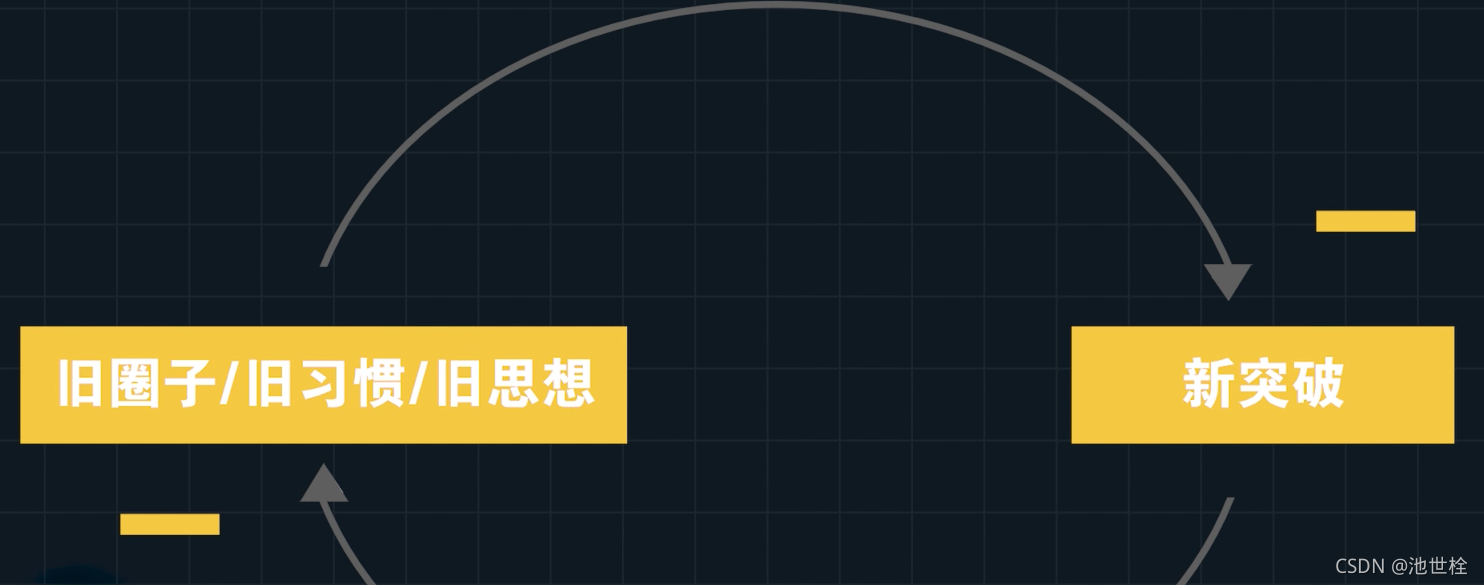

这个时候,你就面临一个问题。突破现状和已经形成的良好同学关系之间会形成相互的制衡,他们是一对负关系,你想突破,它们就把你拉回来。

这种现象非常常见。尤其当你跟你身边的人关系越亲密,你想要跳脱出这个圈子的行为模式,去构筑属于自己的行为模式的时候就越困难。

这种情况在工作之后也会遇到。 如果你想成为部门里面业绩超群的人,那你就会遇到两种挑战:

第一,你的工资永远会低于你的能力,因为工作能力对工资的带动作用是有严重的滞后效应的。你现在能力很强,也可能要等到明年调薪的时候才能够加薪,但是到了那个时候,你又变强了。所以不断变强的人,永远都是under pay的。

第二,你周围的同事可能会不自觉地疏远你,没有人会愿意在业余时间跟一个沉迷工作的人一起玩。

贤者时刻

好,再来看第三种情况,负要素之间的负关系。

我们叫贤者时刻。

比方说,你玩的时候非常长,过度娱乐,这个时候,负罪感就会不断增强,但是负罪感积累到一定程度后,就会反过来制约过度娱乐。

你会觉得,哎不能玩了,我需要干点正事。

这就是负罪感对过度娱乐形成的负关系。

回归平庸

第四种情况,正要素之间的负关系。叫做回归平庸。

第四种情况,正要素之间的负关系。叫做回归平庸。

比如你想改变现状,这个情况下,你需要抛弃你过去的成就,改变现状和过去的成就它都是正要素,都是好东西。但是这两个东西之间就会形成一个相互抵消的负关系,你想改变现状的时候,你就必须抛弃过去的成就;而你过去的成绩越好,你可能就越不愿意改变现状。

这就叫回归平庸的循环。

滞后效应

作用分为快作用和慢作用。

快作用符合我们的直觉,就是你干一件东西,然后立马得到反馈,这个叫快作用。

但是我们生活钟,大量的事情其实都是慢作用,它可能会滞后很长的时间长出结果,这个东西叫做滞后效应。

比方说,打游戏的时候,你打怪打完马上升经验,经验累积到了马上就能升级,这就叫做快作用。

如果我们说游戏它是现实的简化版,那么它简化了什么东西呢?

其实它简化的就是真实生活中行动和成果之间的那段漫长的距离。

所以游戏让人上瘾的其中一个原因就是它营造了一个公平、直观、高效的世界,你所应该得到的立即会给你,一秒都不会耽误。

但是在现实世界里面,你打完一个怪,做完一个任务,或者学会了一门知识,这个可能要等到很多年很多年之后,才能正式收获到价值。甚至很多情况下,就是因为你根本等不及,中途退场了,也许就再也不能够使这个价值兑现。

这就是滞后效应带来的最大的影响。

储蓄池

储蓄池就好比洗澡盆,一边是流入,一边是流出。

这个模型跟我们人生很多东西都很像。比如我们总是一边挣钱一边花钱;我们身体的能量总是一边摄入一边消耗;或者我们和恋人的关系就像一个情感账户,总是一边存款一边取款。

只有当我们可以持续流入量大于流出的量的时候,我们才可以把储蓄池建立起来。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?