NATURE正刊研究:SARS-CoV-2 感染竟致大脑结构改变,即使轻症也难逃?

在新冠疫情全球大流行的背景下,“长新冠” 的神经系统影响逐渐成为研究焦点 —— 从嗅觉丧失到认知下降,越来越多证据提示 SARS-CoV-2 可能对大脑产生长期影响。但此前多数研究聚焦重症患者,且缺乏感染前的基线脑影像,难以区分 “感染导致的改变” 与 “患者本身的基础差异”。

2022 年 4 月发表在《Nature》的一项重磅研究(Gwenaëlle Douaud 等)填补了这一空白:通过英国生物样本库(UK Biobank)的纵向脑影像数据,首次对比了感染者 “感染前 - 感染后” 的大脑变化,并与未感染者对照,为 SARS-CoV-2 的脑损伤效应提供了确凿证据。本文将从研究设计、核心技术到关键结果,为你拆解这篇里程碑式研究的精华。

一、研究背景:为何这篇研究至关重要?

此前关于新冠与大脑的研究存在三大局限:

- 聚焦重症:多数研究仅分析住院患者,无法反映占比更高的轻症 / 中症人群;

- 缺乏基线:多为感染后单次影像,难以排除 “患者本身已存在脑结构异常” 的干扰;

- 定性为主:以 CT/PET 发现的宏观异常(如白质高信号、低灌注)为主,缺乏定量的微观结构分析。

而本研究的核心优势在于:

- 纵向设计:利用 UK Biobank 中 785 名参与者的两次 MRI 影像(首次在感染前,第二次在感染后),直接观察感染导致的动态变化;

- 定量分析:通过 “影像衍生表型(IDP)” 量化脑结构(如灰质厚度)、微观结构(如扩散指标)的细微改变;

- 覆盖轻症:401 名感染者中仅 15 人住院,主要反映轻症感染的脑影响。

二、研究设计:关键信息一览

1. 研究对象与分组

- 总样本:785 人(年龄 51-81 岁),均完成两次 MRI 检查,间隔约 3 年;

- 感染组(401 人):两次扫描间确诊 SARS-CoV-2(基于 GP 记录、医院数据、抗原检测或两次抗体阳性),确诊至第二次扫描平均间隔 141 天;

- 对照组(384 人):两次扫描间无新冠感染记录,且与感染组匹配(年龄、性别、种族、扫描间隔)。

2. 核心目标

通过对比两组的 “纵向脑变化”,回答:

- SARS-CoV-2 感染是否导致脑结构 / 微观结构改变?

- 改变是否集中在特定脑区(如嗅觉相关区域)?

- 脑改变是否与认知功能下降相关?

三、核心技术:影像模态与数据分析(放射科重点)

作为放射学专家,本研究的影像采集与定量分析流程是解读结果的关键,需重点关注以下技术细节:

1. 影像模态选择:多模态 MRI 全覆盖

研究采用 UK Biobank 标准化 3.0T MRI 协议,涵盖 5 类核心模态,针对性评估脑结构、微观结构与功能:

| 影像模态 | 核心用途 |

|---|---|

| T1 加权 MRI | 量化全脑体积、灰质厚度、皮层 - 白质对比度(如眶额皮层、海马旁回) |

| T2 FLAIR | 识别炎症或组织损伤(如白质高信号) |

| susceptibility-weighted MRI(SWI) | 评估铁含量与髓鞘完整性,衍生定量磁化率成像(QSM) |

| 扩散 MRI(dMRI) | 通过扩散指标(MD、FA、ISOVF、ICVF)评估组织微观结构(如细胞完整性、纤维束损伤) |

| 静息态 fMRI(rs-fMRI) | 分析脑区功能连接(尤其与初级嗅觉皮层的连接网络) |

2. 影像衍生表型(IDP):量化脑改变的 “尺子”

研究构建了2047 个高可重复性 IDP(经筛选:扫描 - 重扫相关性 r>0.5,缺失数据 < 50 人),分为两类:

- 已有 IDP(1524 个):包括灰质体积、皮层厚度、白质高信号体积、扩散指标(FA/MD)等;

- 新增 IDP(1106 个):针对本研究假设定制,核心包括:

- 嗅觉相关 ROI:基于既往图谱(梨状皮层、嗅结节、前嗅核),结合 rs-fMRI 功能连接扩展 ROI(如与初级嗅觉皮层连接的眶额皮层、海马旁回);

- 亚结构细分:海马、杏仁核、丘脑的 FreeSurfer 亚分段 IDP;

- QSM 指标:SWI 衍生的 17 个皮层下结构(如黑质)的磁化率值,反映铁沉积与组织完整性。

3. 统计分析:确保结果可靠的关键步骤

(1)纵向模型设计

核心解决 “如何区分感染效应与自然老化”:

- 控制变量:基线 IDP 值(排除感染前差异)、年龄(含二次项,应对非线性老化效应)、性别、种族;

- 年龄调制:基于 28 项新冠研究的 meta 分析,采用客观年龄依赖模型(非主观设定),因为新冠对老年人的脑损伤更强;

- 效应量化:以 “IDP 百分比变化” 反映两组差异(如感染者海马旁回灰质厚度减少 0.92%,对照组无显著变化)。

(2)多重比较校正

-

采用10000 次置换检验计算 FWE(家族 wise 错误)校正 P 值,同时报告 FDR(假发现率)校正结果,避免假阳性;

-

分 4 个模型验证:

- 模型 1:所有感染者 vs 对照组;

- 模型 2:非住院感染者 vs 对照组(排除重症干扰);

- 模型 3:住院感染者 vs 对照组;

- 模型 4:住院感染者 vs 非住院感染者。

四、重磅结果:SARS-CoV-2 如何改变大脑?

1. 影像结果:三大核心发现

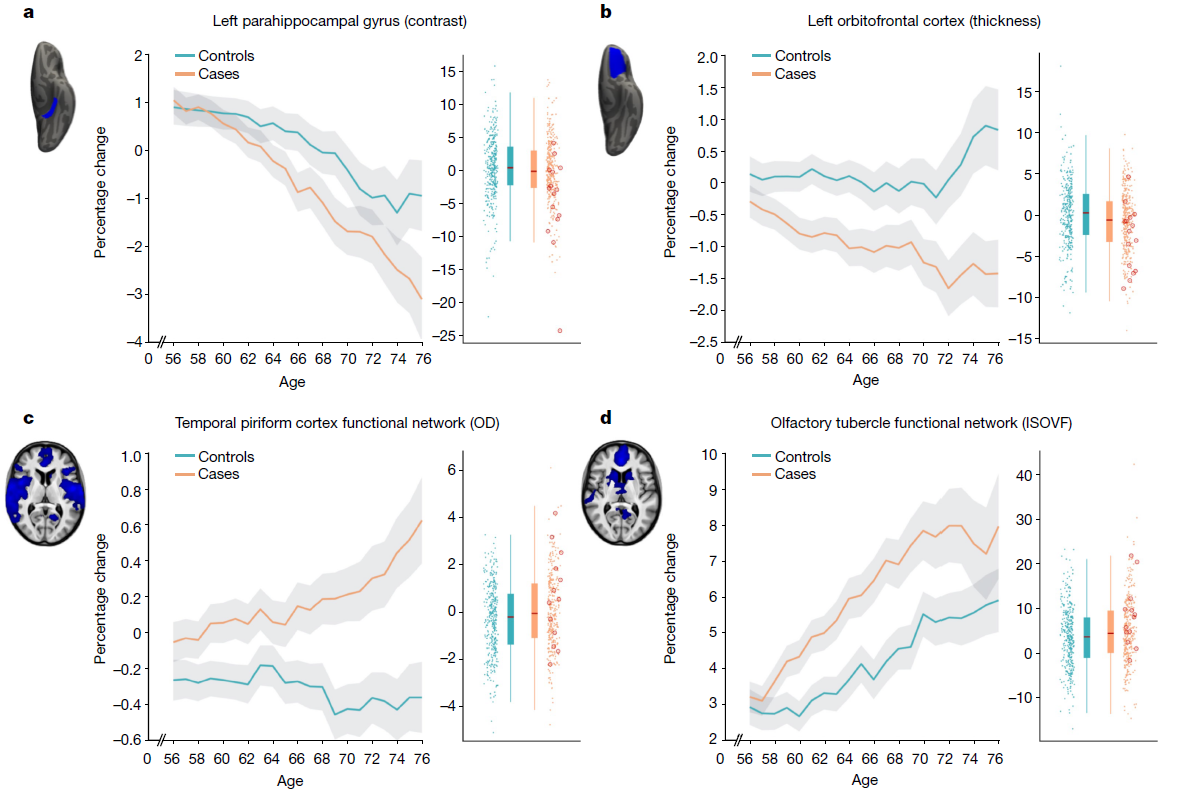

(1)嗅觉相关脑区显著受损(假设驱动分析)

研究最关键的发现集中在边缘系统与嗅觉通路,与 “新冠常导致嗅觉丧失” 的临床特征高度契合:

- 灰质结构改变:感染者的眶额皮层(左侧) 和海马旁回(左侧) 灰质厚度显著减少、组织对比度下降(FDR 校正 P<0.05);

- 微观结构损伤:与初级嗅觉皮层(梨状皮层、嗅结节、前嗅核)功能连接的区域,扩散指标异常升高 —— 如 MD(平均扩散率)升高 0.34%-0.42%、ISOVF(各向同性体积分数)升高 1.12%-1.27%(提示组织微结构破坏、细胞外空间扩大);

- 轻症也受累:排除 15 名住院患者后,上述改变仍显著(模型 2:47 个 IDP FDR 阳性,3 个 FWE 阳性),证明轻症感染也会导致脑损伤。

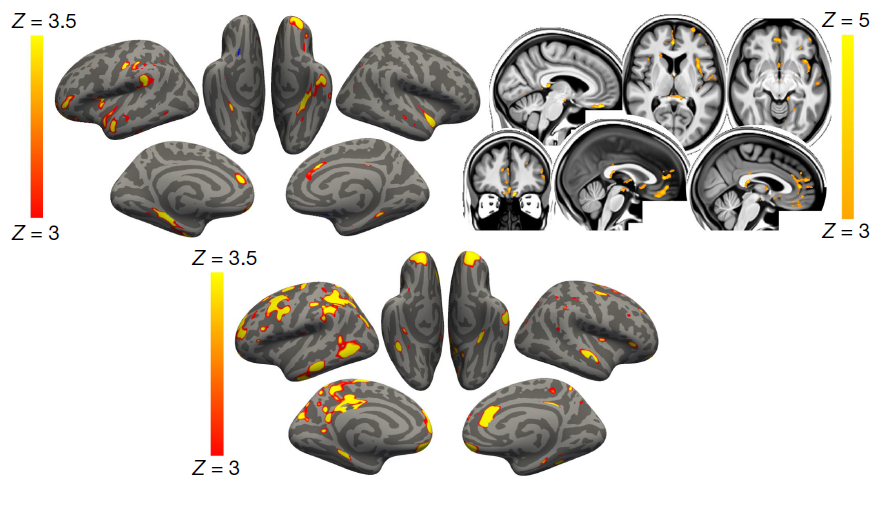

(2)全脑与其他区域改变(探索性分析)

除嗅觉相关区域外,研究还发现弥漫性与局部性脑改变:

- 全脑层面:感染者全脑体积显著减少(脑体积 / 颅内体积比下降 0.29%)、脑脊液体积增加 1.52%(提示脑萎缩);

- 局部区域:左小脑 crus II 体积减少 0.78%、左喙前扣带回皮层厚度减少 1.2%、上额枕束 ICVF(细胞内体积分数)下降 0.79%(提示白质纤维束损伤);

- 住院患者差异:15 名住院者的额顶叶、颞叶灰质减少更广泛(模型 4),但因样本量小,统计效力有限。

(3)无基线差异:排除 “先天脆弱” 因素

关键验证:感染组与对照组在感染前的基线 IDP 无显著差异(FWE 校正 P>0.59),证明上述脑改变是感染后新发,而非感染前已存在的基础差异。

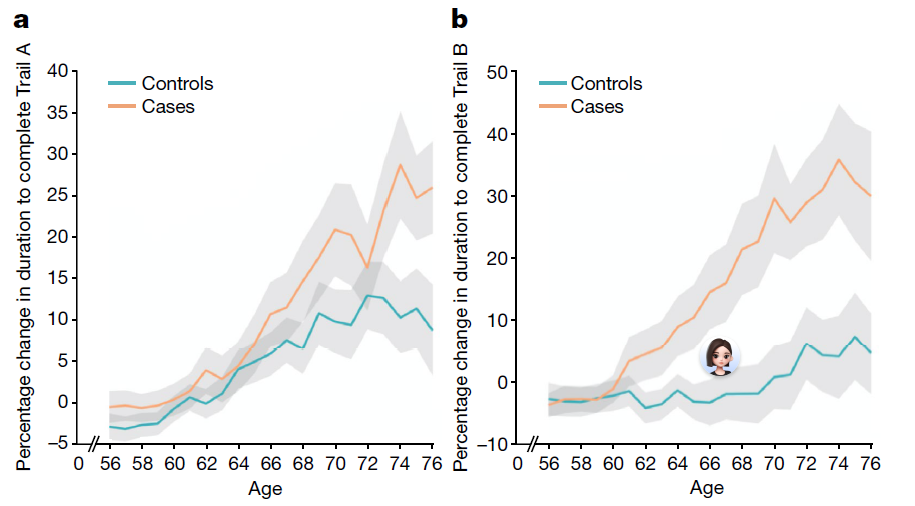

2. 认知结果:执行功能显著下降

感染者在两次扫描间的认知功能下降更明显,且与脑结构改变相关:

- 执行功能受损:完成 “连线测试(Trail A/B)” 的时间显著延长 ——Trail A 延长 7.8%(FWE P=0.005),Trail B 延长 12.2%(FWE P=0.002),提示注意力与执行功能下降;

- 脑 - 认知关联:感染者的 Trail B 时间延长与左小脑 crus II 萎缩显著相关(r=-0.19,FWE P=0.02),而小脑 crus II 既参与认知又与嗅觉功能相关,提示脑结构改变可能是认知下降的病理基础。

五、讨论:意义与潜在机制

1. 研究的突破性意义

- 首次证实轻症新冠的脑损伤:此前认为脑影响仅见于重症,本研究证明轻症也会导致嗅觉相关脑区萎缩与全脑体积减少;

- 明确因果关联性:纵向基线影像排除了 “感染前脑异常” 的干扰,更有力支持 “新冠导致脑改变”;

- 指向嗅觉通路机制:脑损伤集中在嗅觉相关区域,提示可能的致病路径 ——SARS-CoV-2 侵犯嗅觉上皮→通过嗅觉通路扩散至脑→引发神经炎症或感觉剥夺(嗅觉丧失导致相关脑区萎缩)。

2. 待解问题与未来方向

- 可逆性:这些脑改变是暂时的(如炎症消退后恢复)还是长期的(如退行性改变)?需更长时间随访;

- 机制验证:需进一步验证 “嗅觉剥夺” 是否直接导致脑萎缩(如对比有 / 无嗅觉障碍的感染者);

- 病毒株差异:不同新冠毒株(如 Alpha、Delta、Omicron)是否导致不同程度的脑损伤?本研究未区分毒株。

六、研究局限

研究的局限性:

- 缺乏临床细节:未记录感染者是否存在嗅觉 / 味觉障碍、炎症指标(如 CRP、细胞因子),无法直接关联症状与脑改变;

- 检测准确性差异:部分感染者通过家用抗体试剂盒确诊,可能存在假阳性 / 假阴性;

- 样本代表性:少数族裔样本少(97% 为白人),且 UK Biobank 参与者整体健康状况较好,结果未必适用于普通人群;

- 缺乏疫苗信息:未记录参与者的疫苗接种状态,无法评估疫苗是否减轻脑损伤。

这篇研究为新冠的神经系统影响提供了里程碑式的证据,也为放射科医生提示:即使是轻症新冠患者,若出现长期认知或嗅觉问题,可考虑通过 MRI(尤其是 T1 加权与扩散 MRI)评估脑结构与微观结构变化。未来,随着更长时间随访数据的公布,我们将更清晰地了解新冠脑损伤的长期后果与可逆性。

参考文献

Douaud G, Lee S, Alfaro-Almagro F, et al. SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank[J]. Nature, 2022, 604(7906): 697-707. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04569-5

感谢关注

微信:Chushanzhishi2022

微信公众号:NMR凯米小屋

作者B站:楚山之石

3万+

3万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?