唐灵州吕氏夫人墓志的

史证和书证价值

杨森翔

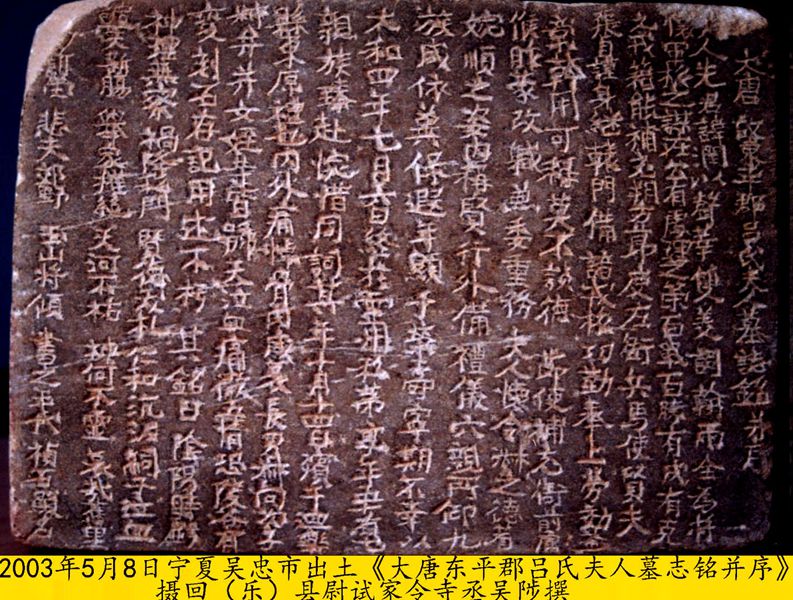

2003年5月8日,在宁夏吴忠市古城绿地园工地一唐墓中,出土了—方吕氏夫人墓志。该墓志为土黄色砂石质地,四周无饰纹。高28厘米,宽32厘米,厚约8厘米。志文为正书体书写,18行(其中一行书刻于石右侧),共 318 字(其中两字脱泐),无界格。首题“大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序”。无盖。

此墓志形质虽无特殊之处,但它一出土,就被宁夏考古学专家钟侃称为“一石惊天!”是“一个重要的唐代考古发现!”并在宁夏史学界乃至中国唐史研究界引起强烈反响。许多专家学者纷纷撰文或向媒体发表谈话,对这一考古发现的重大意义给予高度评价。

一、墓志录文及释义

为什么一方普通墓志的出土,竟引起如此大的反响呢?要想知道个中原委,须先了解唐灵州吕氏夫人墓志全文及释义,以及有关背景。

唐灵州吕氏夫人墓志全文如下:

大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序

夫人先君讳润,以声华双美,词翰两全。为将,怀军旅之谋;在公,有处理之策。百战百胜,有戌有克。元戎籍能,补充朔方节度左衙兵马使。贤夫张自谨,身继辕门,备谙戎旅,功勤奉上,劳效益彰,干用可称,莫不谈德。节使补充衙前虞侯,胙蒙改职,兼委重务。夫人怀令淑之德,著婉顺之姿,内称贤行,外备礼仪,六亲所仰,九族咸依。冀保遐年,显于荣寿。宁期不幸,以大和四年七月六日,终于灵州私第,享年五十有七。亲族臻赴,惋惜同词。其年十月十四日,殡于回乐县东原,礼也。内外痛悼,骨肉咸哀。长男叔向、次子叔弁,并女侄等,皆号天泣血,痛彻五情。恐陵谷有变,刻石存记,用在不朽。

其铭曰:阴阳时亏,神理无察;祸降私门,贤德叐札;仁和沉泥,嗣子泣血;贤夫断肠,举家摧绝。天河(何)不佑?神何不灵?哀哉旧里,□□新茔;悲夫郊野,玉山将倾;书之五代,祯石显名。

摄回县尉、家令寺丞吴陟撰(笔者注:此行刻于墓志右侧边)

唐灵州吕氏夫人墓志,短短318字,却写了3个人物:第一个人物是吕氏夫人的父亲吕润(“先君讳润”),第二个人物是吕氏夫人的丈夫张自谨(“贤夫张自谨”),第三个人物才是吕氏夫人本人。

吕氏夫人的父亲吕润是大唐“故东平郡”人。唐时东平郡,治所在郓州(今山东郓城),与汉时东平郡(国名)并非一地。因此,唐时“故东平郡”应在无盐,即今山东东平东。据志文称,吕润因为“声华双美,词翰两全,”特别能干(“为将,怀军旅之谋;在公,有处理之策”),被上级(“元戎”)任命为“朔方节度左衙兵马使”。这是一个很重要的军职。据《元和郡县图志》载,当时朔方节度使理所在灵州,管三州(灵州、会州、盐州)十县(回乐、灵武、保静、怀远、鸣沙、温池、会宁、乌兰、五原、白池),辖境约相当于今宁夏吴忠5县(市区)、银川3县(市)4区、中卫3县(市区)及甘肃靖远、景泰,陕北定边,内蒙古五原、鄂托克旗等地,是唐代最重要的军区。“朔方节度使”是这个军区的最高长官,“左衙兵马使”是朔方节度使属下,地位也相当高。吕润“百战百胜,有戍有克”,应该是一个有勇有谋、战功卓著的人。

吕氏夫人的丈夫张自谨也是一个熟悉军旅生活(“备谙戎旅”)、很敬业、很忠诚(“功勤奉上”)、踏实肯干、成绩显著(“劳效益彰”)、社会影响很好(“干用可称,莫不谈德”)的人。他被上级(“节使”即节度使)任命为“衙前虞侯”,即军中执法官。后又因功受到赏赐,担任更重要的职务(“胙蒙改职,兼委重务”)。

吕氏夫人本人是一个家庭妇女,贤妻良母。她的优点是德行和容貌都好(“怀令淑之德,著婉顺之姿”),在家庭里头行为贤惠,在家庭以外很懂礼节(“内称贤行,外备礼仪”),亲戚邻居都很敬重和依赖她(“六亲所仰,九族咸依”)。大家都希望她能荣华长寿(“冀保遐年,显于荣寿”),想不到不幸的事降临了(“宁期不幸”)____在公元830年某月某日,她却去逝于灵州家中(以大和四年七月六日终于灵州私第),活了57岁。亲戚朋友都来悼念,众口一词地感到惋惜(“亲族臻赴,惋惜同词”)。同年某月某日,按当地习俗埋葬于回乐县的东原并举行了隆重的仪式(“其年十月十四日殡于回乐县东原,礼也”)。家里人和亲戚朋友都悲痛地悼念,自己的亲生儿女更是悲伤(“内外痛悼,骨肉咸哀”)。大儿子叔向、小儿子叔弁并女儿侄子等都哭天怆地,泪水里都带着血,真是悲痛极了(“长男叔向,次子叔弁,并女侄等,皆号天泣血,痛彻五情”)。……

写完3个人物之后,又写“刻石存记”的因由(“恐陵谷有变……用在不朽”)及铭文(引文从略)。全用四字句,音韵铿锵,对仗工整,文采华丽,情深意浓,具有较高的文学价值。

这篇铭文的作者是吴陟,当时代理回乐县尉,并担任皇室东宫太子宫内从七品的官职(“摄回县尉、家令寺丞”)。是个有文化的基层官吏。从这方墓志的内容看,不但向我们提供了中唐晚期灵州—个中等家庭的千年旧事及当时社会的哲学和伦理观念(如“阴阳时亏,神理无察;……贤德叐札……仁和沆泥……天何不佑?神何不灵?”),而且也反映了中原文化对古灵州地区的浸润时日不短,灵州其时已是“汉风浩荡”,其风俗已与中原相差无几。这些,当然都有补史的意义。但是,让考古学家、唐史专家和地方史专家最感振奋的是墓志序文中的这样两句话:“以大和四年七月六日,终于灵州私第,……其年十月十四日,殡于回乐县东原……”。正是这段关于吕氏夫人丧葬日期、家庭住址及埋葬地的文字,解开了一个千古之谜!专家们所说的“石破天惊”正是指此。

回乐县,即唐灵州州治所在。“大和”(公元827____835年)是唐文宗李昂的年号。“大和四年”即830年。这一年距唐肃宗在灵武登基(公元756年)74年,距《元和郡县图志》成书(公元813年)仅17年。可以肯定地说,唐肃宗登基的灵武,就是李吉甫在《元和郡县图志》中记述的灵州,也是吕氏夫人—家居住的地方,其确址就在大唐吕氏夫人墓志出土地____今宁夏吴忠市古城街道办事处绿地园以西的古城湾。

二、墓志的史证价值

要了解唐灵州吕氏夫人墓志的史证价值,必须先要了解关于“唐灵州在哪里”的争论由来及相关历史背景。

唐灵州在哪里?首先,肯定不在今天的灵武。明庆王朱栴亲自撰写的宁夏现存最早的一部志书《宣德宁夏志》明确记载:“(灵州)故城……今犹存其颓垣遗址,其西南角被河水冲激崩圯。洪武间,筑城于故城北十余里。永乐间,亦被河水冲圯。今之新城……西去故城五里余……” 这就是说,在明代初年,因为黄河进入又一个“不安流期”(历史地理学家史念海语),灵州城向北、向东数次搬迁,最终迁至“沙山西、大河东”,即今之灵武。朱栴当时还能看到古灵州城的“颓垣遗址”,其“城西”和“城上”尚有“兴教寺”、“石佛寺”等古刹。

朱栴(1378____1438年),是朱元璋的第十六个儿子,13岁时被藩封为庆王,15岁时(1393年)来宁夏,先是在韦州(今宁夏同心东北)住了8年,后迁往宁夏府(今银川),在宁夏生活了整整45年,是个地道的宁夏通。朱栴以“问学宏深,好古博雅”、“长于诗文”而闻名于世,又以“当代人记当代事”而撰写《宁夏志》,其“证史之讹、补史之缺”和存史的价值不可低估。所以,后来的《弘治宁夏志》、《嘉靖宁夏新志》及顾祖禹的《读史方舆记要》均沿袭朱栴的说法。而且,顾祖禹的《读史方舆记要》更据朱栴记载的明灵武数次迁址的方位,明确指出:古灵州在今灵武的“西南”。从此以后,人们即以“今灵武西南”指古灵州。

古灵州,是古代宁夏的政治、经济、文化、军事中心。公元前214年,秦王朝曾在这里设置富平县;前191年,汉惠帝又在这里设置灵州县。颜师古说:水中可居曰洲,此地在河之洲,随水高下,末尝沦没,故号灵洲,又曰河奇。因此,灵州,是设在“灵洲”即河渚上的一个县城。据专家考证,秦汉时期,流经宁夏段的黄河,一出青铜峡,便在今唐渠口别络分流:主流北注,经今青铜峡莲湖、七十二连湖、永宁增岗、银川西湖、贺兰常信到陶乐南向北流去;支流“枝分东出”,经今吴忠关马湖,沿东南山边子从灵武安家湖、马场湖、北滩,到陶乐南与主流汇合,中间形成南北长90公里、东西宽30公里、总面积达2700多平方公里的巨大洲渚,是当时中国地理的一大奇观。南北朝时期,这里又曾以“果园城”、薄骨律镇而闻名;北魏、北周时期,曾在这里设置普乐郡、回乐县,是历朝历代安置归附少数民族的地方。由于灵州的特殊地理位置,这里便成了古代中国的“天下粮仓、军事重镇、交通枢要、民族乐园”。上演了一幕又一幕威武雄壮的历史活剧。其中最著名的就是唐太宗李世民与各少数民族首领灵州会盟(史称灵州受降勒石纪功)、唐肃宗灵武登基称帝的故事。唐时的灵州,曾是灵武大都督府和朔方军节度使理所,辖3州(灵州、会州、盐州)10县(回乐、灵武、保静、怀远、鸣沙、温池、会宁、乌兰、五原、白池),辖境包含了今天的宁夏吴忠5县(市、区)、中卫3县(市、区)、银川7县(市、区)、石咀山市的一部分,以及陕北的定边、内蒙古鄂托克旗、五原,甘肃的靖远、景泰等地,总面积比今天的宁夏还要大,是古灵州的鼎盛期。当时的灵武,史称“兵食完富”,“天下劲兵聚于朔方”;城内的馆舍建筑,也相当宏伟气派,史书上是这样描述的:“安史之乱”,太子李亨北走灵武,进得城来,只见“宫室帐帏,皆似禁中”。换句话说,当时的灵州城内的宫室建筑,与长安城内的皇宫(禁中)差不多。到北宋时,这里仍叫灵州。李继迁据有灵州后,将其更名为西平府。李元昊建西夏,将西平府与兴庆府(今宁夏银川)并置为东西两京。成吉思汗灭西夏,西平府和兴庆府都遭受空前浩劫。元朝建立,又恢复灵州的称谓。但是到了明朝洪武初年,由于黄河进入了“不安流期”,曾经盛极一时的古灵州城,其西南角被黄河“冲激崩圯”,城址也被迫三迁。至宣德年间(1426____1434年)朱栴的《宁夏志》成书时,仅“存其颓垣遗址”。而今天的灵武,是明朝景泰三年(1452年)修筑的,它已东北去古灵州城址30多里,且已脱离北魏以前的“灵洲”即“河奇”而“卜居沙山西、大河东”了!--------这是古文献记载得十分清楚的一条历史脉络。

但是,由于时间的销蚀、自然和社会的变迁,再加上文献记载的歧异和人性的弱点,关于古灵州究竟在哪里,又出现了除“今灵武西南”说之外的“今灵武西北”、“今灵武南”、“今灵武”等多种说法。原本清晰的脉络又被人为地搞得扑朔迷离了。

上世纪70年代末、80年代初,专家们在中国古代交通史、宁夏交通史、宁夏地方志和唐史研究中,已经发现沿用过去文献中关于古灵州“在今灵武西南”说的不确切与不方便。他们便投入大量精力,对古灵州的确切方位进行考证。其中,以鲁人勇、吴忠礼、白述礼、陈永中等成绩最著。

鲁人勇(著有《宁夏交通史》、《塞上丝路》、《宁夏历史地理考》等专著,现任《宁夏通志.交通邮电卷》主编)首先对中国古代文献中的“地理志”及历史地理专著中关于古灵州方位的记述进行了疏理考订,认为唐李吉甫的《元和郡县图志》中关于唐灵州方位的记载最为详实可靠。遂以此书中的记载为基础,再参考其他文献,广征博引,并根据他在吴忠古城湾和东塔寺乡蹲点一年多的实地调查,最后得出“唐灵州在今宁夏吴忠”的结论。《元和郡县图志》卷之四载:“灵州……其城赫连勃勃所置果园,今桃李千余株,郁然犹在。后魏武帝平赫连昌,置薄骨律镇,后改置灵州。以州在河渚之中,随水上下,未尝陷没,故号灵州。周置总管府,隋大业元年罢府为州……回乐县……温泉盐池,在县南一百八十三里……安乐川,在灵州梢东一百八十里。”鲁人勇考辨说:“按《元和郡县图志》所记‘今桃李千余株,郁然犹在’,则从北魏到唐代,灵州治所一直未变。唐灵州即回乐县治,在温泉盐池(今盐池县界惠安盐湖)之北一百八十三里,安乐川(今同心县东北韦州川)北稍西一百八十里。这两个方位准确到‘三里’、‘稍东’,足以考证灵州城的确切位置:由惠安堡盐湖向北一百八十三里,已到吴忠市北境黄河岸边(今由惠安堡沿公路北稍西至吴忠市为75公里)。” 2004年7月8日,鲁人勇先生见到笔者后,对此作了进一步解释。他说:唐代的度量比现在的要小,而且现代公路已经多次裁弯截直,所以才有这种差别。他还交给笔者一篇《众里寻他千百度____回顾我对古灵州的考证》的文稿,原来,他在1985年就据古文献资料和实地考察,将古灵州的城址定在今吴忠市古城湾了。后来《宁夏历史地理考》正式出版,编辑为慎重起见,建议他写的“含糊”一点,于是他才将考证结论修改为“今吴忠市北”。但由于匆忙,所附的几幅历史地图(南北朝、隋代、唐代、北宋及西夏)都忘了改,仍然把灵州标在今天的吴忠市古城村……

吴忠礼(宁夏地方志编审委员会副主任、宁夏社科院原副院长、研究员)在《宁夏志笺证》一书中,对古灵州的沿革变迁及各种误记和谬说也有详细辨证(因文字太多,不便征引。请参阅该书第83____92页)。白述礼(宁夏大学历史系教授)、陈永中(宁夏文史研究馆馆员)等人还从历代文献中关于“瓦渠四里(四个村庄)”与古灵州的关系、秦渠(七级渠)与古灵州的关系、兴教寺石佛寺与古灵州的关系、明初黄河古道与古灵州的关系、唐宋“灵州西域道”与古灵州的关系及西夏遗图等方面入手,进行大量考证,都得出古灵州就在今吴忠的结论。可以说,这些考证详实备细,证据确凿,其结论已经是无可置疑的了。

因此,鲁人勇、吴忠礼、徐庄等专家郑重建议,应将“今灵武西南”说改为“今吴忠”说。他们在《宁夏历史地理考》中指出:“今人根据清代、民国年间的历史著述去考证宋代以前的灵州城,经常沿用‘在灵武西南’的说法。殊不知在清朝、近代只有灵州或灵武县,吴忠是中华人民共和国成立后才增设的建置。过去说‘灵武西南’无误,而今天再沿用就不够准确了。”但是,当时因为无考古发掘的证明,也由于宣传不够,此说并未引起足够重视。而且,混乱依然存在。

2003年春季,吴忠市的城市建设实行“北扩西移”,原来处于城市西北郊的古城乡,变成了市区的一部分,名称也改为“古城街道办事处”,成了城市开发建设的重点区,因而发现了大量唐代古墓。这片墓葬区东西长3000米,南北宽1500米,总面积超过了450万平方米,墓坑十分密集,而且有层层叠压的现象,说明此墓葬区历时久远。吕氏夫人墓志就是在这片墓葬区偏东的金星村绿地园工地发现的。该墓志的两行文字又为“古灵州在今吴忠”提供了确凿的证据:以大和四年七月六日,终于灵州私第,……其年十月十四日,殡于回乐县东原……”。这就是说,“大唐灵州吕氏夫人墓志”出土的金星村,就是唐代灵州(回乐县)的“东原”,也即唐代著名文人、宰相杨炎在《灵武受命宫颂》里所说的“东野”。“东原”、“东野”义同今天的东郊。这就非常清楚地表明,此墓地(今金星村)的西面不远处,就是唐代的回乐县城址。我们知道,唐代灵州(灵武郡)的治所在回乐县。找到了回乐县旧址,当然也就找到了唐太宗受降和唐肃宗登基的灵州(灵武郡)址了。这结果,恰与古文献(《元和郡县图志》、《宣德宁夏志》、《西夏地形图》、《明实录》……)的记载及民间口碑资料、专家的考证和实地勘察相吻合,其史证价值是显而易见的。任凭异说者浑身上下都长满了嘴,也无法与“吕氏夫人墓志”相抗衡。这已印证了“吴忠说”甚至是“古城说”的正确。为此,笔者又重新捡索古籍,询访老古,撰写《吴忠记忆》系列文章,除重点对“古灵州在今吴忠”进行考证肯定宣介外,并对“灵武西北”说、“灵武南”说、“今灵武”说,一一进行了辩证。

第一,在元朝以前,宁夏同时存在灵州和灵武两个县。灵州的地理位置在大河(黄河)以东、由“西河”和“枝津(又称‘东枝’)”所环绕的一个巨大的洲渚(即“灵洲”或曰“河奇”)上,新莽时改为令周,址在今吴忠。而灵武,则在大河以西、贺兰山以东的“灵武谷”(今称“柳木高”)附近。此灵武初置于西汉,新莽时改称“威戎亭”,东汉时废。隋朝在今陶乐县南另置灵武县,但随即又移入胡地城。这个胡地城又称胡城,实际就是西汉灵武县的治所,址在今青铜峡邵刚堡西。它与灵州隔河相望,是两个地方,与灵州(洲)互不相干。只是隋朝实行机构改革,“并省诸州”,即撤州设郡,实行郡管县的体制,将灵州改为灵武郡,郡治设在灵州(即今吴忠)。这样,灵州才又有了“灵武”的名号。但是,这个“灵武”,实际上是“灵武郡”即灵州(治回乐县),而不是那个址在大河以西的“灵武县”。因为当时及此后的唐、宋、元时期,那个灵武县仍然存在。到了唐代前期,“唐承隋制”,行政体制未作大的调整,所以,唐肃宗登基的“灵武”,是“灵武郡”,即址在回乐县的灵州,而不是那个址在大河以西的“灵武县”。中唐以后,又恢复了灵州的建制,其治所仍在回乐县(今吴忠),河西的那个灵武县仍然存在。况且,河西的那个灵武县,临近贺兰山的“灵武口(谷)”,并不在古“灵洲(河奇)”上,这在地望上也是清楚的。有些著作(如刘泽华的《中国古代史》等)不知道或者忽略了这个史实,便误将唐肃宗登基的灵武(即灵州)说成是在“今陶乐南”或“今灵武西北” (陶乐在今灵武西北)、“今灵武西”(邵刚、永宁均在灵武黄河以西)。这样,便形成一“说”,误导了部分读者。

第二,至迟在明代初年,古灵州城因黄河改道,遭水冲激崩圮,共迁址三次。但朱栴的《宁夏志》只记了两次:一次是“洪武间,筑城于故城北十余里。”另一次是“宣德间……西去故城五里余”,这两次中间,即“永乐间,亦被河水冲圮”却无迁徙里数的记载。《弘治宁夏志》、《嘉靖宁夏新志》也因袭此说。因此,—些研究者便据此“倒推”,或者把古灵州城址定在了河忠堡,或者把古灵州城定在了崇兴。定在河中堡者,尚顾及到了方位(今灵武西南),而定在崇兴者,连方位也不顾及了。因为崇兴在今灵武南____这又是“今灵武南”说的来历(如沈起炜的《隋唐史话》和许成的有关文章)。而此说既无古文献的支持,也无符合逻辑的考古发掘的证明。当然,第三种说法,即“今灵武”说(如洪焕春的《宋辽金史话》)就更无依据了。因为我们在前文已引述了明朱栴《宁夏志》关于古灵州数次搬迁的记载及吴忠礼的笺证,这已无需驳证了。

不过,对因“感情过不去”而仍坚持“今灵武说”者,我还得说一句:历史是科学,科学尊重的是事实。我是灵武人。早在44年前,即1960年,当我还是个初中生的时候,正为灵武是塞上历史名城,“是唐肃宗登基的地方”而自豪,并追随当时的县委干部,引领著名历史地理学家侯仁之到火神庙考察“肃宗登基之处”,但侯仁之的—句“殊非本愿”的话,既“破坏了”这个“美好的传说”,又扫了我以及当时介绍情况的县委干部的兴,好几年都感到不愉快。第二年,即1961年,侯仁之教授在光明日报撰文还谈及此事。他说:“只消翻开地方志书(如《灵州志迹》、《朔方道志》之类),把点点滴滴的材料拼凑起来,就很容易看出:灵武古称灵洲,‘洲’是河中小岛的意思,名之为‘灵’,因为它虽处水中,却不沦没,好像有灵一样,总之这是两千多年以前就在‘川地’上建立起来的一个居民点。后来改‘洲’为‘州’,‘州’是行政单位,称之为‘州’,则表示它已成长为这一带地方的一个政治中心了。……随着黄河游荡的威胁,历代城址屡有迁移,名称也屡有改变。晚至明朝,灵武城还曾三易其址。现在的灵武城的初址,正是明朝最后一次迁城时所奠定的。历代城址迁移的情况,很是复杂,无须在此细讲。但是今城之决非唐城,已属确凿无疑。因而唐肃宗即位灵武的故事,虽然实有其事,却不在今天的灵武城,这难道还有什么疑问么?”侯仁之当时还说:“这殊非本愿,当然也是始料所不及的。”(见1961年5月16日光明日报)44年前我经历过的,也正是当下我的某些同乡正在经历的。

三、墓志的书证价值

吕氏夫人墓志出土的重要意义,还在于她的书证价值。而关于这一点,尚未引起人们的注意。

灵州吕氏夫人墓志的书风,不同于乞今为止我们所见过的唐代任何一块墓志的书风,当属“另类”。该墓志书法虽属楷体,但其书写却较率意:前5行字距较密,字体也较小;中间数行字距、行距稍疏,字体也较大;结尾两行字距又趋密,字体也小。看来,当初书丹者是直接在石上书写,边写边调整布局,以便使小小石面(相当于今天的8开纸大小)能容下318字的铭文并序。但还是有一行写不下,只好书于志石的右侧边。这种安排,在当初可能是一种“粗率”、“生拙”,但在现在看来,却是—种“率意美”。因此,有极高的书证价值。

首先,是她的书法史研究的价值。一般认为,唐代书法史,是以欧褚颜柳为代表的法度森严的唐楷和以颠张狂素为代表的姿肆不羁的狂草的天下。放下狂草暂且不说,单说唐楷。楷书在唐代之所以能发展到登峰造极的高度,一是因为有了此前历朝历代书家奠定的正书的理论和实践的基础;二是因为唐代中央政府(具体说就是唐太宗李世民)用强有力的行政措施推行的结果。唐太宗李世民推行的最主要的行政手段就是设置“国子监”和“弘文馆”,由著名书家(如虞世南、欧阳询)担任教师,要求五品以上的京官都要学习书法(而且,科举考试中也以书写取仕)。那么多的人都学书法,既是一件好事,是一次壮观的书法大普及,造就了唐代书法的辉煌,却又带来了人们意想不到的负面效应。本来,艺术的学习欣赏是一种纯个人的行为,是一种自由的行动。但当被行政命令强行规定下来之后,一般人学习书法就不一定是为了学艺术,而是拿书法作敲门砖了。因此考官为了简便,便把楷书作为判断应考者的试卷书体正谬高低的标准;而考生便也把学习让人感到悦目、好看、整齐、而又无碍于文章阅读的楷书作为毕生追求的目标。只要能写出楷书,便算是能写得一笔好字。由于这批人都是有文化、有地位的官僚士子,所以他们也有能力为这种楷书规定一个“法度”。于是,“法度森严”的楷书便在唐代大行其道,而且诵现出了众多的楷书明星。这些楷书明星的作品又借助于行政的、艺术的手段及各种实用媒介(如唐代盛行的碑刻、墓志)而影响到全国,使整个唐代出现了“尚法”的风潮,并行之久远。以至到了宋朝,不得不把它作为一种束缚个性的樊笼而加以打破,否则就会委屈自己的个性成为它的奴隶。____这便是历史发展的辩证法。

在“尚法”的唐代,遗留下的碑刻、墓志,都不出乎此。似乎“尚法”的氛围笼罩下的唐代书法失却了前行的动力,只能保存“点点如桃、撇撇如刀”的唐楷法则而无力有大的突破。“尚意”的宋人不得不从“晋韵”中去寻找出路。

但唐灵州吕氏夫人墓志的出土却给我们提供了一个例外:它是楷书,却又与唐楷的法度森严的线条不同,它是一种具有更加自由开放的线条组合,虽笔笔工整,却又互不重复,而呈率真自然之态。今天看来,此墓志是一块很有意味的特殊的楷书体。当然,这种特殊也可能是个人的原因。但我们又同时看到敦煌写经中也有类似的格调,即可得知,它并不是个人的偶然所为,而是当时唐代民间流行的一种上承魏晋、下启宋元的势力颇为壮观的书风。这种书风之所以在灵州出现,首先,是由于地域环境的原因。当时的灵州,虽属关内道,由京畿管辖,但其地理位置处于边塞,属偏僻而边远的区域,远离唐代社会政治、经济文化中心。而当时的政治、文化中心在长安、洛阳一带。相对来说,它受当时中原直系传承的唐楷的近世的影响要小一点。其次,便是由于时代的原因。灵州吕氏夫人墓志是中唐晚期的作品。当时,因为灵州地处偏远,受唐楷的近世的影响较少,所以,它返古的可能性就较大。这就如同我们现在在信息灵通、文化发达的环境里,深谙近世书风,所以,我们受近人的传统影响和控制力就比较大;而如果处在一个闭塞偏远、信息不灵的地方,所受的近世的影响和控制相对就少,我们就可能去追溯古代书法。而这种追溯又不可能是多元的,其作品反映出来的风格也必然是固定单一。于是,我们又看到一个有趣的现象:灵州书风上追魏晋甚至秦汉的风貌,但因为毕竞是两个不同的时代,中间有时间的隔阂,所以,它不单纯是古风的再现,而是融入了许多当代的东西,最终构成了“灵州人”的楷书,而不是真正的魏碑、汉隶。这说明,时代变了,书风必然会变。但反过来,作为当时社会政治、文化生活中心地带的长安、洛阳,却因新风迭出而不会再刻意追溯原有的书法(秦篆、汉隶、魏碑)古意,这又是一种地域的规定。这样,灵州吕氏夫人墓志就为我们提供了先前书法史上没有的、却是客观存在着的唐代另类楷书的实证。其意义不可低估。

第二,是她对当代书法创作的借鉴价值。一个对当代书法运动有所了解的人,第一眼看到该墓志,便会产生“众里寻它千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的惊喜____这不正是当今书坛所要追摹的那种书法么!这首先是因为,当今时代正处于历史的巨变期,人们思想解放,喜欢出奇冒险,强调个性,对陈旧的法度技巧和规范秩序强烈不满,希望书法活动能使作者得到创造的愉快,能使观者解除精神的桎梏。这种愿望恰恰能在民间书法中得到满足。唐灵州吕氏夫人墓志就是这样的逸品。吕氏夫人墓志书风,线条朴拙真率,形体自然洒脱,用笔沉着干练,憨稚之态可掬,非经意而不失法度,虽是工整的楷书,却又个性鲜明。她以新奇的面目与世人对话,既具乱头粗服的自然美,又有简洁通达的朴实感;既古趣盎然,又墨妙滋生、我行我素、不拘一格。在唐代书法中,别开生面,可说是“—洗万古凡马空”,非同凡响。临习这样的作品,能使人激发活力,焕发青春,艺术的想像力和创造力得到最大限度的发挥。所以,初见吕氏夫人墓志的书法爱好者无不对此啧啧称奇!

总而言之,唐代书法,是欧褚颜柳的天下。墓志系民间所为,生拙粗疏不但是一种物质的规定,而且还是一种文化的规定。“大唐吕氏夫人墓志”又居边僻,从当时时代影响说并无多少意义,但它在今天却有着重要的研究价值。

2004年7月21日于宁夏吴忠古城湾旅游区。

原载《宁夏文史》21期、吴忠日报2004年7月30日、8月20日、9月17日;后收录于宁夏人民出版社2006年版《吴忠与灵州》。

1031

1031

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?