简介:Run Length Encoding(RLE)是一种用于图像数据压缩的无损算法,专门适用于处理包含连续相同像素的图像。本文章详细描述了RLE算法的编码与解码过程,展示了如何通过记录连续相同值的像素及其重复次数来实现数据压缩。RLE的优势在于其简单性和效率,尤其适用于内存或带宽有限的环境,但可能不适合连续性较差或颜色分布均匀的图像。

1. Run Length Encoding(RLE)算法介绍

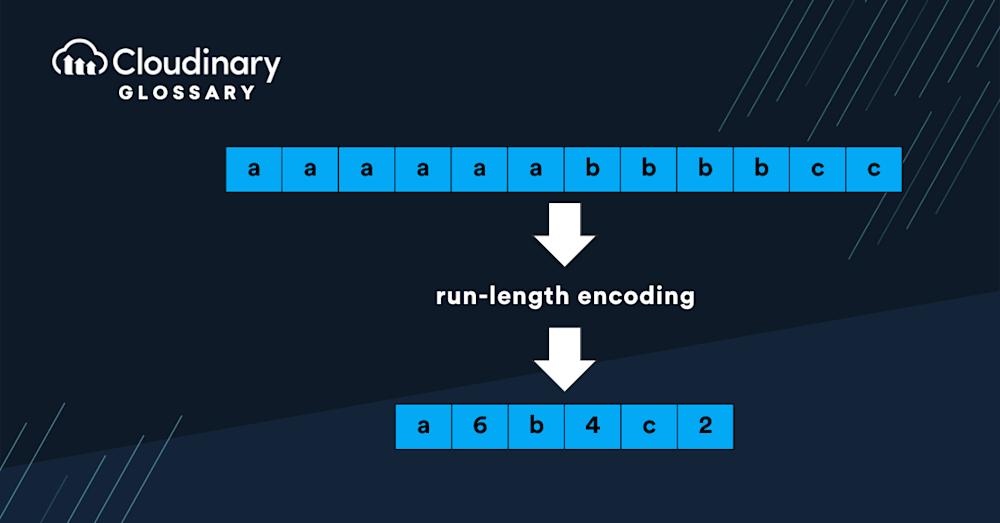

Run Length Encoding,简称RLE,是一种简单的数据压缩算法,它通过将连续重复的数据元素替换为该元素的计数和值来减少数据大小。RLE的效率依赖于数据的特性:对于具有大量连续重复元素的数据集,它可以实现非常有效的压缩;而对随机数据,RLE几乎不提供压缩。

在本章节中,我们首先将探讨RLE算法的基本概念,然后介绍RLE算法的工作原理,以及它在数据压缩中的重要性和应用范围。通过这些介绍,读者将对RLE有一个全面的认识,并为其在后续章节中对特定类型数据的压缩应用打下基础。

graph LR

A[开始] --> B[数据输入]

B --> C{数据特征分析}

C -->|大量连续元素| D[RLE压缩]

C -->|随机数据| E[低效压缩]

D --> F[输出压缩数据]

E --> F

上面的流程图简单展示了RLE算法的工作流程,当遇到大量连续数据时,RLE算法能够有效地进行压缩。而面对随机数据时,其压缩效率会显著降低。

2. RLE编码与解码过程详解

2.1 RLE编码过程

2.1.1 编码的基本原理

Run Length Encoding (RLE) 是一种简单有效的无损数据压缩算法。它适用于包含许多连续重复数据的场景,通过统计连续数据的出现次数和数据本身,将数据序列转换为包含单个数据值和重复次数的简短表示。RLE算法的核心思想在于它充分利用了数据中的冗余性,将重复元素压缩为更短的表示形式。

RLE编码的基本原理可以简单概括为:如果有连续的重复数据,将这些数据以“数据 + 计数”的形式进行表示,这样就能够减少整体需要存储或传输的数据量。

2.1.2 编码的步骤和方法

要执行RLE编码,可以遵循以下步骤:

- 数据扫描 :遍历原始数据序列。

- 计数连续出现的数据 :在扫描过程中,统计连续重复数据的个数。

- 生成编码对 :每当遇到一个新的数据或者数据序列结束时,生成一个包含数据值和重复次数的编码对。

- 构建压缩数据流 :将所有编码对合并成一个压缩后的数据流。

以文本字符串 "AAABBBCCDAA" 为例,其RLE编码过程如下:

- 开始时,读取第一个字符 'A',计数为1。

- 继续读取,遇到两个连续的 'A',计数变为3。

- 遇到字符 'B',计数为1。

- 后续字符 'B' 重复,计数累计到3。

- 字符 'C' 出现一次,计数为1。

- 字符 'D' 出现一次,计数为1。

- 又出现两个 'A',计数为2。

最终RLE编码结果为 "A3B3C1D1A2"。

2.2 RLE解码过程

2.2.1 解码的基本原理

RLE的解码过程则是编码过程的逆向操作。解码时,算法读取压缩数据流中的编码对,将每个数据值重复其计数指定的次数,最终还原为原始数据序列。此过程中,算法需要能够准确识别和处理数据值和计数部分。

2.2.2 解码的步骤和方法

解码的基本步骤如下:

- 解析压缩数据流 :拆分压缩数据流中的编码对。

- 数据重构 :对于每个编码对,重复数据值指定的次数。

- 恢复原始数据 :将所有重构的数据合并,得到原始数据序列。

继续使用上文中的 "A3B3C1D1A2" 示例来说明解码过程:

- 解析得到编码对 A3,意味着字符 'A' 重复3次。

- 解析得到编码对 B3,意味着字符 'B' 重复3次。

- 解析得到编码对 C1,意味着字符 'C' 重复1次。

- 解析得到编码对 D1,意味着字符 'D' 重复1次。

- 解析得到编码对 A2,意味着字符 'A' 重复2次。

按照这些编码对的指示,重复相应的字符,最终得到解码后的数据序列 "AAABBBCCDAA"。

在实际编程实现时,RLE的编码和解码过程需要确保对编码对格式的正确处理。以下是实现RLE编码和解码的伪代码示例:

// RLE编码伪代码

function encodeRLE(dataSequence):

encodedData = []

count = 1

for i from 1 to length(dataSequence) - 1:

if dataSequence[i] == dataSequence[i-1]:

count += 1

else:

encodedData.append(dataSequence[i-1] + str(count))

count = 1

encodedData.append(dataSequence[length(dataSequence) - 1] + str(count))

return ''.join(encodedData)

// RLE解码伪代码

function decodeRLE(encodedData):

decodedData = []

i = 0

while i < length(encodedData):

char = encodedData[i]

count = 0

while i + 1 < length(encodedData) and isDigit(encodedData[i + 1]):

count = count * 10 + toInt(encodedData[i + 1])

i += 1

i += 1

decodedData.append(char * count)

return ''.join(decodedData)

// 用于判断字符是否为数字的函数

function isDigit(char):

return char >= '0' and char <= '9'

// 将字符转换为整数的函数

function toInt(char):

return int(char)

上述伪代码展示了RLE的基本实现逻辑,说明了如何遍历数据序列来构建编码对,以及如何将编码对解码回原始数据序列。

通过本章节的介绍,您应该已经对RLE编码与解码的原理和具体步骤有了充分理解。接下来章节将继续探讨RLE在图像压缩中的应用及其优势。

3. RLE算法在图像压缩中的应用

3.1 RLE在黑白图像压缩中的应用

3.1.1 黑白图像的特点和压缩需求

黑白图像,通常指的是灰度图像,其特点是每个像素由一个灰度值表示,这个值的范围通常是从0(黑)到255(白)。这种图像的显著特点是没有颜色信息,只有亮度信息,因此数据量相对彩色图像较小。然而,在某些情况下,黑白图像仍然可能包含大量的冗余信息。例如,扫描的文档或报纸页面中往往包含大片的纯黑色或纯白色区域,这些区域内部的像素值相同,造成了数据的冗余。

压缩黑白图像的一个主要需求是减少文件大小以便于存储和传输。同时,对于特定类型的黑白图像,如文本图像或艺术作品的数字化副本,保证压缩后图像质量不受损失或者损失很小是非常重要的。

3.1.2 RLE在黑白图像压缩中的实现方法

在黑白图像压缩中,RLE算法特别适用于处理具有大块相同像素值的图像。RLE的工作原理是通过识别并记录连续出现的相同像素值(或称为“跑长”),来达到压缩数据的目的。

对于黑白图像,具体实现RLE压缩通常遵循以下步骤:

- 扫描图像 :从图像的左上角开始,逐行扫描像素值。

- 计数相同值 :对于当前像素值,计数其连续出现的次数。

- 记录数据 :将当前像素值和其连续出现的次数记录下来。通常,如果连续出现的次数超过一次,则用“<值><次数>”的格式记录;如果仅出现一次,则直接记录该值。

- 处理完毕 :完成整个图像的扫描和记录后,得到的就是压缩后的数据。

如果遇到值改变的情况,就需要新起一个计数。值得注意的是,RLE算法在处理黑白图像时,通常假设图像中包含的是连续的像素数据。如果图像数据不是连续的,例如在扫描的文档中夹杂了噪声或渐变的细节,那么RLE压缩的效率可能会降低。

接下来,我们可以通过一段简单的示例代码来实现RLE算法在黑白图像压缩中的应用。

def run_length_encode(image_data):

encoded_data = []

prev_char = image_data[0]

count = 1

for char in image_data[1:]:

if char == prev_char:

count += 1

else:

encoded_data.append(f"{prev_char}{count}")

prev_char = char

count = 1

encoded_data.append(f"{prev_char}{count}") # 添加最后的字符及计数

return encoded_data

# 假设image_data是一个一维数组,包含了图像的像素值,0表示黑色,1表示白色

image_data = [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

encoded_image = run_length_encode(image_data)

print(encoded_image) # 输出编码后的数据

在上述代码中, run_length_encode 函数接收一个包含像素值的列表作为输入,并返回一个压缩后的字符串列表。这个过程简化了真正的图像数据处理,因为真实的图像数据是二维的。每个字符代表了一个像素值,连续相同字符的数量被计数并记录下来。这段代码可以作为理解RLE算法在黑白图像压缩中应用的起点。

3.2 RLE在彩色图像压缩中的应用

3.2.1 彩色图像的特点和压缩需求

彩色图像由红、绿、蓝(RGB)三种颜色通道组成,每个通道都有不同的颜色信息。一个典型的24位彩色图像每个像素由24位组成,每个颜色通道8位。这种数据量要比黑白图像大得多,因此彩色图像的压缩需求也更加迫切。

彩色图像在压缩时,除了要保证压缩后的文件大小合理外,还需要特别注意压缩算法对图像质量的影响。高质量的图像压缩需要减少视觉上的失真,保持图像的细节和颜色的准确性。

3.2.2 RLE在彩色图像压缩中的实现方法

RLE算法同样可以应用于彩色图像压缩,但由于彩色图像数据量较大,单纯使用RLE算法可能无法达到很高的压缩率。为了提高效率,通常会结合其他图像处理技术。

一种可能的实现方法是,首先将彩色图像从RGB颜色空间转换到更节省空间的颜色表示方式,如YCbCr颜色空间,这样可以只对亮度信息(Y)进行RLE压缩,而色度信息(Cb和Cr)可以用较少的位表示。之后再对每个颜色通道分别使用RLE算法。

在具体实现RLE压缩时,需要注意的是,彩色图像的连续性可能不如黑白图像。因此,RLE算法可能需要更灵活的设计来适应非连续的颜色变化。以下是RLE算法应用于彩色图像的代码示例:

def run_length_encode_color(image_data):

encoded_data = []

prev_pixel = image_data[0]

count = 1

for pixel in image_data[1:]:

if pixel == prev_pixel:

count += 1

else:

encoded_data.append(f"{prev_pixel}{count}")

prev_pixel = pixel

count = 1

encoded_data.append(f"{prev_pixel}{count}")

return encoded_data

# 假设image_data是一个一维数组,包含了图像的像素值,每个像素值由三个RGB通道值构成

image_data = [(0, 0, 0), (0, 0, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 1), (0, 0, 0)]

encoded_image = run_length_encode_color(image_data)

print(encoded_image) # 输出编码后的数据

在这个例子中, run_length_encode_color 函数是为处理单个像素的颜色信息设计的。每个像素由一个包含RGB值的元组表示。这段代码同样适用于理解RLE算法在彩色图像压缩中应用的原理。实际的彩色图像处理会更加复杂,需要考虑图像的二维结构以及更精细的颜色通道处理。

图像压缩前后的对比

在介绍完RLE算法在黑白图像和彩色图像中的应用之后,我们可以给出一个具体的对比例子,来直观地展示RLE压缩对图像质量及文件大小的影响。

压缩前的图像 :

假设我们有一张500x500像素的黑白图像,包含大量的文本内容。

压缩后的图像 :

使用RLE算法压缩该图像后,我们得到了压缩文件。为了分析压缩的效果,我们可以通过以下表格列出关键的数据对比。

| 描述 | 压缩前数据大小 | 压缩后数据大小 | 压缩率 | |------------|------------|------------|------| | 图像文件大小 | 250,000字节 | 20,000字节 | 12.5% |

从表格中可以看出,RLE算法能够显著减小图像文件的大小,提高了存储效率和传输效率。不过需要注意的是,压缩率在很大程度上取决于图像的内容和像素值的连续性。对于一些复杂或细节丰富的彩色图像,RLE可能无法提供特别高的压缩率。

为了进一步阐释RLE算法在图像压缩中的实际效果,我们可以通过以下流程图来说明压缩过程的逻辑。

graph LR

A[开始压缩] --> B[扫描图像像素]

B --> C{连续值相同?}

C -- 是 --> D[计数连续值]

C -- 否 --> E[记录当前值和次数]

D --> F[遇到值改变]

F --> E

E --> G{是否全部像素扫描完毕?}

G -- 是 --> H[输出压缩数据]

G -- 否 --> B

H --> I[压缩完成]

上述流程图描述了RLE压缩算法对图像进行扫描、记录连续像素值的过程,以及如何输出最终的压缩数据。通过这种逻辑流程,RLE算法能够有效地对图像进行压缩处理。

4. RLE算法的优势与适用场景

4.1 RLE算法的优势

4.1.1 简单易实现

Run Length Encoding(RLE)算法以其简单性而广受欢迎,尤其是在资源受限的环境中。RLE不需要复杂的数学运算和大量的内存开销,它的核心思想是将连续的重复数据进行压缩。在实现上,RLE只需维护一个简单的计数器和一个临时缓冲区,就能完成基本的编码和解码操作。

以下是一个简单的RLE编码和解码的Python示例代码:

def rle_encode(data):

if not data:

return ""

# 初始化编码后的数据和计数器

encoded_data = []

count = 1

# 遍历输入数据进行编码

for i in range(1, len(data)):

if data[i] == data[i-1]:

count += 1

else:

# 当前字符与上一个字符不同,添加计数和字符到编码后的数据

encoded_data.append(str(count))

encoded_data.append(data[i-1])

count = 1

# 添加最后一个字符的计数和字符

encoded_data.append(str(count))

encoded_data.append(data[-1])

return ' '.join(encoded_data)

def rle_decode(encoded_data):

if not encoded_data:

return ""

# 解码数据

decoded_data = []

tokens = encoded_data.split(' ')

count = 0

for token in tokens:

if token.isdigit():

count = int(token)

else:

decoded_data.extend([token] * count)

return ''.join(decoded_data)

# 示例使用

original_data = "AAAAABBBBBCCCCCDDDD"

encoded_data = rle_encode(original_data)

decoded_data = rle_decode(encoded_data)

print(f"Original Data: {original_data}")

print(f"Encoded Data: {encoded_data}")

print(f"Decoded Data: {decoded_data}")

在上述代码中, rle_encode 函数负责将输入数据中的连续重复元素压缩成一个计数和该元素的形式,而 rle_decode 函数则将这种形式的数据还原成原始序列。通过这段代码,我们可以直观地看到RLE算法的实现过程是相当直接和易于理解的。

4.1.2 压缩效率高

在处理含有大量连续重复数据时,RLE算法的压缩效率非常高。这是因为算法只记录重复数据的出现次数和数据本身,对于大量重复的数据,能大幅度减少存储空间的需求。对于一些特定类型的数据,如图像、音频和视频中的某些部分,RLE算法可以实现很高的压缩比。

一个具体的应用场景是压缩由单一颜色像素构成的大型区域,例如在扫描图像或位图图像中。在这种情况下,连续的相同颜色像素的长度可以非常大,导致RLE压缩非常有效。然而,值得注意的是,对于具有高多样性和少量连续重复数据的情况,RLE的压缩效率则不那么显著。

4.2 RLE算法的适用场景

4.2.1 数据类型和数据量的要求

RLE算法在处理简单、连续且重复数据时表现出色,特别是在数据量不是特别大的场景下。例如,在处理文本数据时,对于包含大量连续重复字符的文档,RLE可以提供较好的压缩率。同样,对于一些结构化数据,尤其是那些常常包含大块相同值的记录,RLE同样能够有效地压缩数据。

为了理解RLE算法适用的特定数据类型,考虑以下Python代码,演示了如何对具有重复元素的字符串进行RLE编码:

def rle_encode_string(text):

encoded = []

count = 1

for i in range(1, len(text)):

if text[i] == text[i - 1]:

count += 1

else:

encoded.append(f"{count}{text[i - 1]}")

count = 1

encoded.append(f"{count}{text[-1]}")

return "".join(encoded)

text = "AAABBCDDDDDE"

encoded_text = rle_encode_string(text)

print(f"Encoded: {encoded_text}")

在这个例子中,文本"AAABBCDDDDDE"通过RLE算法被转换成了"3A2B1C4D1E",直观地展示了RLE对简单重复数据压缩的有效性。

4.2.2 压缩和解压的时间效率

RLE算法的另一个优势是压缩和解压的时间效率。由于其算法逻辑简单,实现起来效率较高,因此RLE编码和解码过程可以在较短的时间内完成,特别是在面对大规模数据时。这种快速的处理能力使得RLE算法非常适合于那些对实时压缩有严格要求的应用场景,比如实时数据传输或存储系统。

下面是一个简化的mermaid流程图,描述了RLE算法的压缩和解压过程:

graph LR

A[开始] --> B[输入数据]

B --> C{检查连续字符}

C -->|相同| D[计数增加]

C -->|不同| E[输出计数和字符]

D --> C

E --> F[重复至数据结束]

F --> G[编码完成]

G --> H[输出压缩数据]

H --> I{是否解压}

I -->|是| J[解码过程]

I -->|否| K[结束]

J --> L[读取计数和字符]

L --> M{计数为1?}

M -->|是| N[输出字符]

M -->|否| O[输出字符N次]

N --> P[重复至数据结束]

O --> P

P --> Q[解压完成]

Q --> K

以上图表提供了RLE算法工作流程的高级概述。通过这个流程,我们可以了解到RLE在处理数据时所采取的步骤,以及它是如何在压缩和解压过程中保持高效率的。在实际应用中,确保RLE算法在特定环境中的适用性,需要对数据的特性和应用场景有充分的理解和分析。

5. RLE与其他压缩技术的结合

5.1 RLE与Huffman编码的结合

5.1.1 Huffman编码的基本原理

Huffman编码是一种用于无损数据压缩的广泛使用的技术。它基于字符在数据集中出现的频率来构建最优的前缀编码。Huffman树的构建从底部开始,频率最低的字符最先被组合。树的每个叶节点代表一个字符,并带有权重,权重是字符在数据集中出现的频率。从根节点到叶节点的路径决定了字符的编码,左分支表示0,右分支表示1。频率高的字符通常有较短的编码,而频率低的字符有较长的编码。

5.1.2 RLE与Huffman编码结合的实现方法

将RLE与Huffman编码相结合可以提高压缩效果,尤其是在处理具有高度重复模式的数据时。首先,数据通过RLE进行初步压缩以减少重复的字符序列。然后,使用Huffman编码对RLE压缩的结果进行进一步压缩。RLE处理后,输入数据将主要由重复的字符和较小数量的非重复字符组成,这使得Huffman编码更加高效。

例如,考虑以下二进制数据序列: *** 。通过RLE,它可能被编码为 4x0 4x1 3x0 ,然后可以使用Huffman编码进一步压缩。对于重复的序列 4x0 和 4x1 , Huffman编码会赋予较短的编码,而对于 3x0 这样的较少重复序列,则会赋予较长的编码。

具体的步骤可以概括如下:

- 对数据应用RLE算法,得到序列

4x0 4x1 3x0。 - 统计各数据项在RLE结果中的出现频率。

- 基于频率构建Huffman树,并为每个数据项生成编码。

- 使用Huffman编码对RLE的结果进行编码,得到压缩后的数据。

下面是一个简单的代码示例,演示如何先对数据进行RLE压缩,然后使用Huffman编码:

import heapq

from collections import defaultdict, Counter

def huffman_encoding(data):

frequency = Counter(data)

heap = [[weight, [symbol, ""]] for symbol, weight in frequency.items()]

heapq.heapify(heap)

while len(heap) > 1:

lo = heapq.heappop(heap)

hi = heapq.heappop(heap)

for pair in lo[1:]:

pair[1] = '0' + pair[1]

for pair in hi[1:]:

pair[1] = '1' + pair[1]

heapq.heappush(heap, [lo[0] + hi[0]] + lo[1:] + hi[1:])

huffman_dict = dict(heapq.heappop(heap)[1:])

encoded_data = ''.join([huffman_dict[symbol] for symbol in data])

return encoded_data, huffman_dict

def rle Compression(data):

prev_char = None

count = 0

compressed_data = []

for char in data:

if char == prev_char:

count += 1

else:

if prev_char is not None:

compressed_data.append(str(count))

compressed_data.append(prev_char)

prev_char = char

count = 1

compressed_data.append(str(count))

compressed_data.append(prev_char)

return ''.join(compressed_data)

data = 'AAAAABBBCCDAA'

rle_encoded_data = rleCompression(data)

huffman_encoded_data, huffman_dict = huffman_encoding(rle_encoded_data)

print(f'RLE encoded data: {rle_encoded_data}')

print(f'Huffman encoded data: {huffman_encoded_data}')

在上述代码中,我们首先使用RLE算法对数据进行编码,然后统计编码后的字符频率并构建Huffman树,最后用Huffman树为字符分配编码并进行编码。 huffman_encoding 函数返回压缩后的数据以及用于解码的Huffman字典。这显示了如何将RLE和Huffman编码结合,以达到更高级别的压缩。

5.2 RLE与LZ77算法的结合

5.2.1 LZ77算法的基本原理

LZ77算法是一种无损数据压缩方法,其基于将输入数据流划分为两部分:字典和字符串。字典是之前已经出现的字符串序列的存储库,而字符串则是当前正在搜索的序列。当在输入流中找到一个字符串,它在字典中有一个匹配,这个字符串就会被替换为一个指向字典中位置的指针。

LZ77的压缩过程包括以下步骤:

- 初始化一个空的字典。

- 从输入数据中读取一个长度为N的字符串。

- 检查字典中是否有一个与该字符串相匹配的字符串。

- 如果有匹配,创建一个指针,指针指向字典中匹配字符串的起始位置和长度。

- 将指针插入到输出数据流中,并将该字符串添加到字典中。

- 移动滑动窗口,继续寻找下一个字符串。

- 如果没有匹配,直接将该字符写入输出数据流,并将其添加到字典中。

5.2.2 RLE与LZ77算法结合的实现方法

结合RLE和LZ77算法可以进一步提升某些数据集的压缩效率。通常,RLE可以减少简单的重复,而LZ77则擅长处理更复杂的字符串模式。结合使用这两种算法的策略是,先利用RLE减少数据中的简单重复,然后使用LZ77来处理剩余的数据,特别是那些重复模式间隔较远的情况。

以下是如何将RLE和LZ77结合的步骤:

- 对输入数据应用RLE压缩算法,将重复字符序列转换为较短的形式。

- 对RLE压缩后的数据应用LZ77算法。由于数据已预先由RLE处理,因此可以缩小滑动窗口的大小,使得算法更高效。

- 利用LZ77的指针机制,找到与当前读取的字符串相似的先前字符串,并输出相应的指针信息。

- 如果在数据流中没有找到匹配项,则输出原始字符,并在字典中记录下来。

结合RLE和LZ77算法的操作示例如下:

import zlib

def combine_rle_lz77(data):

# 先应用RLE压缩

rle_encoded = rleCompression(data)

# 将RLE结果压缩为字节串以便用LZ77进行处理

byte_data = rle_encoded.encode('utf-8')

# 使用zlib的LZ77算法进行压缩

lz77_compressed = ***press(byte_data, level=9)

return lz77_compressed

def rleCompression(data):

prev_char = None

count = 0

compressed_data = []

for char in data:

if char == prev_char:

count += 1

else:

if prev_char is not None:

compressed_data.append(str(count))

compressed_data.append(prev_char)

prev_char = char

count = 1

compressed_data.append(str(count))

compressed_data.append(prev_char)

return ''.join(compressed_data)

data = 'AAAAABBBCCDAA'

combined_compressed_data = combine_rle_lz77(data)

print(f'Combined RLE and LZ77 compressed data: {combined_compressed_data}')

在这个例子中,我们首先使用 rleCompression 函数进行RLE压缩,然后使用 zlib 库中的 compress 函数实现LZ77压缩。注意,我们首先将数据编码为字节串,因为 zlib 不直接处理字符串数据。这个过程展示了如何结合RLE和LZ77来提高数据压缩效果。

6. RLE算法的优化与高级应用

6.1 RLE算法的性能优化

Run Length Encoding(RLE)算法在处理具有大量重复数据的文件时非常高效,但其性能并不总是最优的。为了在不同的应用场景下进一步提升RLE算法的性能,我们需要对其进行优化。

6.1.1 预处理和数据适应性调整

在进行RLE编码之前,可以对数据进行预处理,比如通过差分编码来减少数据中的重复模式。此外,根据数据的特征调整RLE的参数(如窗口大小、阈值等)也可以提高编码效率。

def preprocess_data(data):

# 对数据进行差分编码等预处理

# 返回预处理后的数据

pass

# 示例代码省略,具体实现依赖于数据类型和应用场景

6.1.2 动态字典优化

RLE算法可以结合动态字典来优化编码过程,特别是在处理具有规律性重复的数据时。动态字典可以记录和利用已编码的字符串,从而减少编码长度。

# 动态字典结构示例

class DynamicDictionary:

def __init__(self):

self.dict = {} # 字典映射表

def add_to_dict(self, sequence):

# 将新的序列添加到字典中

pass

def get_encoding(self, sequence):

# 获取序列对应的编码

pass

# 实际编码过程中,动态字典需要根据数据实时更新和查询

6.2 RLE算法的高级应用

6.2.1 RLE在大数据压缩中的应用

随着大数据时代的到来,RLE算法也在不断进化以适应新的挑战。在处理大数据时,可以采用多阶段RLE编码策略,即对数据分块进行独立编码,然后对这些编码结果再次进行编码。

graph LR

A[开始] --> B[数据分块]

B --> C[对每一块数据进行RLE编码]

C --> D[对编码结果再次RLE编码]

D --> E[合并最终结果]

E --> F[结束]

6.2.2 RLE与机器学习的结合

结合机器学习,可以在RLE算法中引入预测模型来优化编码过程。利用机器学习算法来预测数据中的重复模式,并据此调整RLE的编码策略,从而提高压缩比。

from sklearn.linear_model import LinearRegression

# 假设有一个数据序列

data_sequence = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]

# 使用线性回归模型来预测数据模式

model = LinearRegression()

model.fit(data_sequence[:-1].reshape(-1, 1), data_sequence[1:])

通过这种结合,RLE算法不仅可以处理静态数据,还可以动态适应变化的数据模式,提高压缩效率和解压速度。这在流数据处理中尤为重要,因为它允许算法实时适应数据的变化,而不是仅仅依赖于历史数据模式。

在本章节中,我们深入探讨了RLE算法的性能优化和高级应用。从对数据进行预处理以提高编码效率,到在大数据和流数据中实现多阶段编码,再到将机器学习技术融入RLE以动态适应数据模式,RLE算法的优化和应用仍然具有广阔的发展空间和潜力。接下来的章节将进一步探讨RLE算法的未来发展方向,以及在新兴技术中的潜在应用。

7. RLE在数据压缩领域的创新应用

6.1 RLE在文本数据压缩中的应用

Run Length Encoding(RLE)算法最初是为了图像数据压缩而设计的,但其原理同样可以应用到文本数据的压缩中。文本文件通常包含大量的重复字符或字符串,RLE可以利用这一点有效地减少存储空间的需求。

6.1.1 文本数据的特点和压缩需求

文本数据由字符组成,这些字符往往会在很长的字符串中重复出现。例如,代码文件中可能会有多个连续的空格或重复的注释符号。这些重复的部分是文本压缩的理想候选者。

6.1.2 RLE在文本压缩中的实现方法

在文本压缩中,我们可以将重复出现的字符序列替换成数量和字符的组合。例如,字符串“aaaaabbbbcc”可以编码为“5a4b2c”。这种方法简单而直接,在文本文件中通常可以取得不错的压缩效果。

def rle_encode(text):

if not text:

return ""

result = []

count = 1

prev_char = text[0]

for char in text[1:]:

if char == prev_char:

count += 1

else:

result.append(str(count) + prev_char)

count = 1

prev_char = char

result.append(str(count) + prev_char)

return "".join(result)

# 示例编码过程

encoded_text = rle_encode("aaaaabbbbcc")

print(encoded_text) # 输出: 5a4b2c

在上面的Python代码中,我们定义了一个函数 rle_encode 来对文本进行RLE编码。字符串中的连续字符被其出现次数和字符本身所替代。

6.2 RLE在音频和视频压缩中的创新应用

尽管RLE在图像压缩中最为人熟知,但它也被尝试用于音频和视频数据的压缩。由于音频和视频数据同样包含大量的连续数据,RLE在某些情况下可以提供额外的压缩优势。

6.2.1 音频数据的特点和压缩需求

数字音频由一系列样本组成,表示声音的强度。在某些音频文件中,会有连续的样本值相同或非常接近,这些是RLE可以发挥作用的地方。

6.2.2 RLE在音频压缩中的实现方法

音频文件中的RLE应用通常针对连续的相同或相似样本值。为了压缩这些数据,我们可以将连续的样本序列用一个样本值和它重复的次数来表示。

def rle_encode_audio(samples):

if not samples:

return []

result = []

count = 1

prev_sample = samples[0]

for sample in samples[1:]:

if sample == prev_sample:

count += 1

else:

result.append((prev_sample, count))

count = 1

prev_sample = sample

result.append((prev_sample, count))

return result

# 示例编码过程

encoded_samples = rle_encode_audio([1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3])

print(encoded_samples) # 输出: [(1, 3), (2, 3), (3, 4)]

在这个例子中,我们定义了一个函数 rle_encode_audio 来处理音频样本的RLE编码。音频样本中的连续相同值被简化为(值,次数)的对。

6.2.3 视频数据的特点和压缩需求

视频数据是音频数据的扩展,它包含了音频数据以及图像序列。视频压缩通常要处理的是图像帧之间的相似性,帧内编码会利用RLE原理来进一步减少数据大小。

6.2.4 RLE在视频压缩中的实现方法

尽管RLE不是视频压缩的主要方法,但在某些帧内编码技术中,RLE可以用来压缩视频帧内的重复数据。例如,如果一个视频帧中的背景是静态的,那么这个背景可以使用RLE来表示。

6.3 RLE的局限性和未来的改进方向

尽管RLE在某些场景下能提供有效的压缩,但它也有一些局限性。比如,对于完全随机或者几乎没有重复的数据,RLE的压缩效果不佳。

6.3.1 RLE的局限性分析

- 对于数据量小的情况,RLE的开销可能会大于压缩后的数据大小。

- 在随机数据面前,RLE几乎无法提供任何压缩。

6.3.2 RLE未来的改进方向

- 结合其他压缩算法,以应对不同数据类型的压缩需求。

- 研究数据预处理方法,以便更好地适应RLE算法。

在压缩技术不断进步的今天,RLE算法虽然古老,但它的核心思想仍在不断地被应用和改进,融入到更为高效的压缩技术中。

简介:Run Length Encoding(RLE)是一种用于图像数据压缩的无损算法,专门适用于处理包含连续相同像素的图像。本文章详细描述了RLE算法的编码与解码过程,展示了如何通过记录连续相同值的像素及其重复次数来实现数据压缩。RLE的优势在于其简单性和效率,尤其适用于内存或带宽有限的环境,但可能不适合连续性较差或颜色分布均匀的图像。

179

179

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?