本文包括3部分内容

1、 Linux的引导过程

2、 运行级别

3、 /etc/rc.d/ 与/etc/rc.d/init.d的关系

都仅限于自身的理解,如有差错和不足的地方请指正和补充!一起学习,一起进步。

“/etc/rc.d/init.d/目录下的脚本就类似与windows中的注册表,在系统启动的时候某些指定脚本将被执行”。开始之前,先引用李善明经理昨天晚上总结时的一个理解,让大家先对init.d目录有个大概的印象。在进入init.d之前,我们一起来做两个准备工作,linux的引导过程和运行级别的概念。

一、 Linux的引导过程

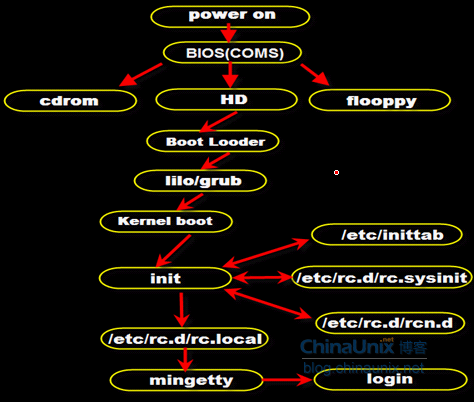

系统启动之后,在进入init.d之前,我们先来看看系统都做了什么工作,先看看一个图(此图来自网络)

从这个图中,我们从比较高的角度去看开始引导的整个过程,比较清晰明了。系统加电之后,首先进行的硬件自检,然后是bootloader对系统的初始化,加载内核。

内核被加载到内存中之后,就开始执行了。一旦内核启动运行,对硬件的检测就会决定需要对哪些设备驱动程序进行初始化。从这里开始,内核就能够挂装根文件系统(这个过程类似于Windows识别并存取C盘的过程)。内核挂装了根文件系统,并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等之后,就通过启动一个叫init的用户级程序,完成引导进程。

二、 运行级别(run level)

Init进程是系统启动之后的第一个用户进程,所以它的pid(进程编号)始终为1。init进程上来首先做的事是去读取/etc/目录下inittab文件中initdefault id值,这个值称为运行级别(run-level)。它决定了系统启动之后运行于什么级别。运行级别决定了系统启动的绝大部分行为和目的。这个级别从0到6 ,具有不同的功能。不同的运行级定义如下:

# 0 - 停机(千万别把initdefault设置为0,否则系统永远无法启动)

# 1 - 单用户模式

# 2 - 多用户,没有 NFS

# 3 - 完全多用户模式(标准的运行级)

# 4 – 系统保留的

# 5 - X11 (x window)

# 6 - 重新启动 (千万不要把initdefault 设置为6,否则将一直在重启 )

这是两个表较常用运行级别,左图redhat9 级别3启动的将是文本界面,右图fc7级别5启动的将是图形界面。

三、 /etc/rc.d/与/etc/rc.d/init.d的关系

写到这里,应该差不多要进入init.d了,可是我觉得单写/etc/rc.d/init.d的话不一定能说得清楚明白,就拿它跟/etc/rc.d这个它上一级的目录一起来讨论,可能比较合适一些,因为他们之间有着千丝万缕的关系。

在这里先解释一下 /etc/rc.d/init.d 里面放的都是什么东西。这个目录存放的是一些脚本,一般是Linux以rpm包安装时设定的一些服务的启动/关闭脚本。系统在安装时装了好多rpm包,这里面就有很多对应的脚本。执行这些脚本可以用来启动、停止、重启这些服务。

前面说到,/etc/rc.d/init.d这个目录下的脚本就类似与windows中的注册表,在系统启动的时候执行。程序运行到这里(init进程读取了运行级别),相信从命名的角度大家也能猜到该运行/etc/rc.d/init.d里面的脚本了,不然它为什么也叫init(.d)呢是吧。没错,是该运行init.d里的脚本了,但是并不是直接运行,而是有选择的,因为系统并不需要启动所有的服务。

复制代码

代码如下:

[jianbao@localhost rc.d]$ pwd

/etc/rc.d

[jianbao@localhost rc.d]$ ll

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 14:53 init.d

-rwxr-xr-x. 1 root root 2617 6月 23 2012 rc

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 14:53 rc0.d

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 14:53 rc1.d

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 14:53 rc2.d

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 15:35 rc3.d

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 14:53 rc4.d

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 14:53 rc5.d

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5月 2 14:53 rc6.d

-rwxr-xr-x. 1 root root 220 6月 23 2012 rc.local

-rwxr-xr-x. 1 root root 19370 6月 23 2012 rc.sysinit

[jianbao@localhost rc.d]$

那么,系统是如何选择哪些需要启动哪些不要呢?这时刚才说的运行级别就起作用了。

在决定了系统启动的run level之后,先执行 /etc/rc.d/rc 这个脚本。在CentOS6.X的源码中它都是一上来就check_runlevel(),知道了运行级别之后,对于每一个运行级别,在rc.d下都有一个子目录分别是rc0.d,rc1.d ….. rc6.d。每个目录下都是到init.d目录的一部分脚本的一些链接。每个级别要执行哪些服务就在相对应的目录下,比如级别5要启动的服务就都放在 rc5.d下,但是放在这个rc5.d下的都是一些链接文件,链接到init.d中相对应的文件,真正干活的是init.d里的脚本。

复制代码

代码如下:

[jianbao@localhost rc5.d]$ pwd

/etc/rc.d/rc5.d

[jianbao@localhost rc5.d]$ ll

lrwxrwxrwx. 1 root root 16 4月 11 14:52 K01smartd -> ../init.d/smartd

lrwxrwxrwx. 1 root root 17 4月 11 14:40 K02oddjobd -> ../init.d/oddjobd

lrwxrwxrwx. 1 root root 17 4月 11 14:52 K05wdaemon -> ../init.d/wdaemon

lrwxrwxrwx. 1 root root 16 4月 11 14:52 K10psacct -> ../init.d/psacct

lrwxrwxrwx. 1 root root 19 4月 11 14:40 K10saslauthd -> ../init.d/saslauthd

lrwxrwxrwx. 1 root root 15 4月 11 14:40 K15httpd -> ../init.d/httpd

lrwxrwxrwx. 1 root root 13 4月 11 14:44 K60nfs -> ../init.d/nfs

lrwxrwxrwx. 1 root root 20 4月 11 14:44 K69rpcsvcgssd -> ../init.d/rpcsvcgssd

lrwxrwxrwx. 1 root root 16 4月 11 14:55 K73ypbind -> ../init.d/ypbind

lrwxrwxrwx. 1 root root 14 4月 11 15:11 K74ntpd -> ../init.d/ntpd

lrwxrwxrwx. 1 root root 17 4月 11 14:40 K75ntpdate -> ../init.d/ntpdate

lrwxrwxrwx. 1 root root 24 4月 11 14:40 S23NetworkManager -> ../init.d/NetworkManager

lrwxrwxrwx. 1 root root 21 4月 11 16:27 S30vboxadd-x11 -> ../init.d/vboxadd-x11

lrwxrwxrwx. 1 root root 25 4月 11 16:27 S35vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service

lrwxrwxrwx. 1 root root 19 4月 11 14:49 S50bluetooth -> ../init.d/bluetooth

lrwxrwxrwx. 1 root root 14 4月 11 14:52 S55sshd -> ../init.d/sshd

lrwxrwxrwx. 1 root root 13 4月 11 14:39 S95atd -> ../init.d/atd

lrwxrwxrwx. 1 root root 15 5月 2 14:53 S95jexec -> ../init.d/jexec

lrwxrwxrwx. 1 root root 20 4月 11 14:40 S99certmonger -> ../init.d/certmonger

lrwxrwxrwx. 1 root root 11 4月 11 14:39 S99local -> ../rc.local

[jianbao@localhost rc5.d]$

到这里,估计大家可能都比较清楚了,我开始也以为是这样的。可是后来我仔细看过和比较这些链接文件和init.d里真正被执行的脚本的文件名之后,一直有几个问题没弄明白。借着写这个文章的机会,我做了一些功课,总算是大概解开了那些疑惑。

1、这些链接文件前面为什么会带一个Kxx或者Sxx呢?

是这样的,带K的表示停止(Kill)一个服务,S表示开启(Start)的意思

2、K和S后面带的数字呢?干什么用的?

这个我开始的时候还以为是排列起来好看或者数数用呢(是不是很幼稚?)。后来发现不是的。它的作用是用来排序,就是决定这些脚本执行的顺序,数值小的先执行,数值大的后执行。很多时候这些执行顺序是很重要的,比如要启动Apache服务,就必须先配置网络接口,不然一个没有IP的机子来启动http服务那岂不是很搞笑。。。

3、无意中我发现同一个服务带S的和带K的链接到init.d之后是同一个脚本。我就纳闷了,为什么会是执行同一个脚本呢?

这个时候真是S和K的妙用了,原来S和K并不止是用来看起来分的清楚而已。S给和K还分别给init.d下面的脚本传递了start和stop的参数。哦,是这样的(焕然大悟的样子,呵呵)!这时我才想起来原来曾经无数用过的/etc/rc.d/init.d/network restart命令。原来传S时相当于执行了/etc/rc.d/init.d/xxx start这条命令,当然K就相当于/etc/rc.d/init.d/xxx stop了。

补充:也可以修改rc.local达到自启动的目的,但是rc.local是最后执行的自启动配置文件。

转载于:https://blog.51cto.com/29498359/1902706

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?