声明: 本文节选自<天极网>Java系统中内存泄漏测试方法的研究一文.

在C++语言

程序中,使用new操作符创建的对象,在使用完毕后应该通过delete操作符显示地释放,否则,这些对象将占用堆空间,永远没有办法得到回收,从而引起内存空间的泄漏。如下的简单代码就可以引起内存的泄漏:

在function()方法执行完毕后,vec数组已经是不可达对象,在C++语言中,这样的对象永远也得不到释放,称这种现象为内存泄漏。

而Java是通过垃圾收集器(Garbage Collection,GC)自动管理内存的回收,程序员不需要通过调用函数来释放内存,但它只能回收无用并且不再被其它对象引用的那些对象所占用的空间。在下面的代码中,循环申请Object对象,并将所申请的对象放入一个Vector中,如果仅仅释放对象本身,但是因为Vector仍然引用该对象,所以这个对象对GC来说是不可回收的。因此,如果对象加入到Vector后,还必须从Vector中删除,最简单的方法就是将Vector对象设置为 null。

实际上无用,而还被引用的对象,GC就无能为力了(事实上GC认为它还有用),这一点是导致内存泄漏最重要的原因。

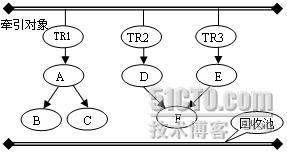

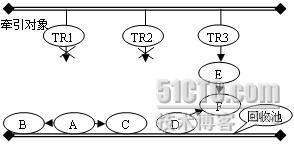

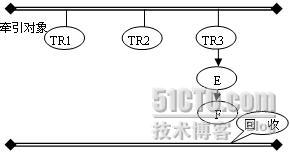

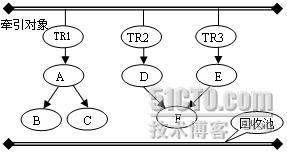

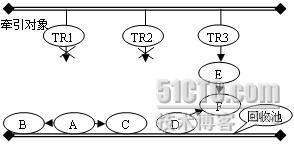

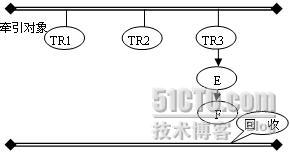

Java的内存回收机制可以形象地理解为在堆空间中引入了重力场,已经加载的类的静态变量和处于活动线程的堆栈空间的变量是这个空间的牵引对象。这里牵引对象是指按照Java语言规范,即便没有其它对象保持对它的引用也不能够被回收的对象,即Java内存空间中的本原对象。当然类可能被去加载,活动线程的堆栈也是不断变化的,牵引对象的集合也是不断变化的。对于堆空间中的任何一个对象,如果存在一条或者多条从某个或者某几个牵引对象到该对象的引用链,则就是可达对象,可以形象地理解为从牵引对象伸出的引用链将其拉住,避免掉到回收池中;而其它的不可达对象由于不存在牵引对象的拉力,在重力的作用下将掉入回收池。在图1中,A、B、C、D、E、F六个对象都被牵引对象所直接或者间接地“牵引”,使得它们避免在重力的作用下掉入回收池。如果TR1-A链和 TR2-D链断开,则A、B、C三个对象由于失去牵引,在重力的作用下掉入回收池(被回收),D对象也是同样的原因掉入回收池,而F对象仍然存在一个牵引链(TR3-E-F),所以不会被回收,如图2、3所示。

图1 初始状态

图2 TR1-A链和TR2-D链断开,A、B、C、D掉入回收池

图3 A、B、C、D四个对象被回收

通过前面的介绍可以看到,由于采用了垃圾回收机制,任何不可达对象都可以由垃圾收集线程回收。因此通常说的Java内存泄漏其实是指无意识的、非故意的对象引用,或者无意识的对象保持。无意识的对象引用是指代码的开发人员本来已经对对象使用完毕,却因为编码的错误而意外地保存了对该对象的引用(这个引用的存在并不是编码人员的主观意愿),从而使得该对象一直无法被垃圾回收器回收掉,这种本来以为可以释放掉的却最终未能被释放的空间可以认为是被“泄漏了 ”。

这里通过一个例子来演示Java的内存泄漏。假设有一个日志类Logger,其提供一个静态的log(String msg)方法,任何其它类都可以调用Logger.Log(message)来将message的内容记录到系统的日志文件中。Logger类有一个类型为HashMap的静态变量temp,每次在执行log(message)方法的时候,都首先将message的值丢入temp中(以当前线程+当前时间为键),在方法退出之前再从temp中将以当前线程和当前时间为键的条目删除。注意,这里当前时间是不断变化的,所以log方法在退出之前执行删除条目的操作并不能删除方法执行之初丢入的条目。这样,任何一个作为参数传给log方法的字符串最终由于被Logger的静态变量temp引用,而无法得到回收,这种违背实现者主观意图的无意识的对象保持就是我们所说的Java内存泄漏。

| void function(){ Int[] vec = new int[5]; } |

在function()方法执行完毕后,vec数组已经是不可达对象,在C++语言中,这样的对象永远也得不到释放,称这种现象为内存泄漏。

而Java是通过垃圾收集器(Garbage Collection,GC)自动管理内存的回收,程序员不需要通过调用函数来释放内存,但它只能回收无用并且不再被其它对象引用的那些对象所占用的空间。在下面的代码中,循环申请Object对象,并将所申请的对象放入一个Vector中,如果仅仅释放对象本身,但是因为Vector仍然引用该对象,所以这个对象对GC来说是不可回收的。因此,如果对象加入到Vector后,还必须从Vector中删除,最简单的方法就是将Vector对象设置为 null。

| Vector v = new Vector(10); for (int i = 1; i < 100; i++) { Object o = new Object(); v.add(o); o = null; }//此时,所有的Object对象都没有被释放,因为变量v引用这些对象。 |

实际上无用,而还被引用的对象,GC就无能为力了(事实上GC认为它还有用),这一点是导致内存泄漏最重要的原因。

Java的内存回收机制可以形象地理解为在堆空间中引入了重力场,已经加载的类的静态变量和处于活动线程的堆栈空间的变量是这个空间的牵引对象。这里牵引对象是指按照Java语言规范,即便没有其它对象保持对它的引用也不能够被回收的对象,即Java内存空间中的本原对象。当然类可能被去加载,活动线程的堆栈也是不断变化的,牵引对象的集合也是不断变化的。对于堆空间中的任何一个对象,如果存在一条或者多条从某个或者某几个牵引对象到该对象的引用链,则就是可达对象,可以形象地理解为从牵引对象伸出的引用链将其拉住,避免掉到回收池中;而其它的不可达对象由于不存在牵引对象的拉力,在重力的作用下将掉入回收池。在图1中,A、B、C、D、E、F六个对象都被牵引对象所直接或者间接地“牵引”,使得它们避免在重力的作用下掉入回收池。如果TR1-A链和 TR2-D链断开,则A、B、C三个对象由于失去牵引,在重力的作用下掉入回收池(被回收),D对象也是同样的原因掉入回收池,而F对象仍然存在一个牵引链(TR3-E-F),所以不会被回收,如图2、3所示。

图1 初始状态

图2 TR1-A链和TR2-D链断开,A、B、C、D掉入回收池

图3 A、B、C、D四个对象被回收

通过前面的介绍可以看到,由于采用了垃圾回收机制,任何不可达对象都可以由垃圾收集线程回收。因此通常说的Java内存泄漏其实是指无意识的、非故意的对象引用,或者无意识的对象保持。无意识的对象引用是指代码的开发人员本来已经对对象使用完毕,却因为编码的错误而意外地保存了对该对象的引用(这个引用的存在并不是编码人员的主观意愿),从而使得该对象一直无法被垃圾回收器回收掉,这种本来以为可以释放掉的却最终未能被释放的空间可以认为是被“泄漏了 ”。

这里通过一个例子来演示Java的内存泄漏。假设有一个日志类Logger,其提供一个静态的log(String msg)方法,任何其它类都可以调用Logger.Log(message)来将message的内容记录到系统的日志文件中。Logger类有一个类型为HashMap的静态变量temp,每次在执行log(message)方法的时候,都首先将message的值丢入temp中(以当前线程+当前时间为键),在方法退出之前再从temp中将以当前线程和当前时间为键的条目删除。注意,这里当前时间是不断变化的,所以log方法在退出之前执行删除条目的操作并不能删除方法执行之初丢入的条目。这样,任何一个作为参数传给log方法的字符串最终由于被Logger的静态变量temp引用,而无法得到回收,这种违背实现者主观意图的无意识的对象保持就是我们所说的Java内存泄漏。

转载于:https://blog.51cto.com/leaze/81637

130

130

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?