简介:四路抢答器是数字逻辑课程中的典型实践项目,综合应用组合逻辑与时序逻辑电路,涵盖触发器、计数器、译码器、门电路等核心元件。本设计通过抢答控制、计分、倒计时、犯规检测与复位五大功能模块,实现完整的竞赛抢答逻辑。系统利用EDA工具进行电路绘制与仿真,帮助学生深入理解数字电路工作原理,提升实际设计与调试能力,为后续电子工程与计算机硬件学习奠定基础。

1. 四路抢答器系统总体架构设计

四路抢答器作为数字逻辑技术的典型综合应用,其系统设计融合了组合逻辑与时序逻辑的核心思想。本章从整体系统视角出发,阐述四路抢答器的功能需求、模块划分与信号流向,明确各功能单元之间的协同关系。系统需实现四个参赛者独立按键输入、优先判别最先按下者、锁定其余输入、驱动数码管显示抢答编号、同步启动倒计时、实现计分更新,并具备犯规检测与一键复位能力。

graph TD

A[选手按键输入] --> B(优先编码器)

B --> C[抢答编号输出]

C --> D[数码管显示译码]

D --> E[LED数码管]

B --> F[D触发器锁存]

F --> G[状态保持与使能控制]

G --> H[倒计时启动信号]

H --> I[JK/D触发器环形计数器]

I --> J[时间译码与报警]

G --> K[计分控制逻辑]

K --> L[四位加法器 + 寄存器]

L --> M[分数显示]

N[复位按钮] --> O[全局清零信号]

O --> F;I;L;G

通过构建清晰的顶层框图,定义控制信号(如使能EN、锁存LD、复位RST)的传播路径,确立以“抢答判优—状态锁存—信息显示—时间控制—计分管理”为主线的系统架构,为后续各功能模块的深入设计奠定理论基础。

2. 组合逻辑与时序逻辑电路应用

在数字系统设计中,组合逻辑与时序逻辑是构成复杂电路的两大基石。四路抢答器作为典型的数字逻辑综合应用系统,其功能实现依赖于这两类逻辑电路的协同工作。组合逻辑负责对输入信号进行即时处理与判断,如抢答优先级识别、编码转换等;而时序逻辑则承担状态记忆、信号锁存以及时序控制任务,确保系统行为具有可预测性和稳定性。深入理解组合逻辑与时序逻辑的本质差异、基本单元及其建模方法,是构建可靠抢答控制系统的关键前提。

本章将从理论基础出发,系统阐述组合逻辑与时序逻辑的核心机制,并结合四路抢答器的实际需求,分析二者如何在具体电路中协同作用。通过模块化视角拆解抢答器中的关键路径——包括抢答判优、状态保持、控制协调等环节,揭示数字系统设计中“即时响应”与“状态维持”的辩证关系。此外,还将引入现代数字设计中的层次化思维,探讨接口定义、信号命名规范及模块划分原则,为后续章节的具体电路实现提供方法论支持。

2.1 组合逻辑电路的基本原理与建模方法

组合逻辑电路是指任意时刻的输出仅取决于当前输入状态,而不受历史输入影响的一类逻辑电路。这类电路不包含存储元件,因此不具备记忆能力,其行为完全由布尔函数描述。在四路抢答器中,多个参赛者的按键信号作为并行输入,需通过组合逻辑快速判定谁最先按下,这正是组合逻辑典型的应用场景。

2.1.1 组合逻辑的定义与特征分析

组合逻辑最核心的特征是 无反馈、无记忆 。这意味着电路内部不存在循环路径或存储单元(如触发器),所有输出均为输入变量的纯函数表达式。数学上,若设输入向量为 $ I = (I_1, I_2, …, I_n) $,输出向量为 $ O = (O_1, O_2, …, O_m) $,则存在一组确定的布尔函数:

O_i = f_i(I_1, I_2, …, I_n), \quad i=1,2,…,m

使得每个输出都可以被唯一确定。

这一特性决定了组合逻辑适用于需要 实时响应 的场合。例如,在抢答器启动后,四个选手同时按下按钮的可能性极低,但系统必须能在微秒级内识别出第一个有效信号。此时,使用优先编码器(如74LS148)构成的组合逻辑网络可以立即完成编号映射和有效标志生成,无需等待时钟边沿触发。

值得注意的是,尽管组合逻辑响应迅速,但也容易受到 竞争冒险 (Race and Hazard)的影响。当多个输入信号变化不同步时,可能导致中间状态出现短暂的错误输出脉冲。例如,两个输入从“00”跳变到“11”过程中可能经历“01”或“10”过渡态,从而引发误判。为此,常采用添加冗余项、插入滤波电容或结合时序逻辑锁定结果的方式来消除干扰。

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 记忆性 | 无记忆,输出仅依赖当前输入 |

| 反馈路径 | 不允许存在反馈回路 |

| 延迟 | 存在传播延迟,取决于门级数量 |

| 应用场景 | 编码、译码、算术运算、比较器等 |

graph TD

A[输入信号] --> B[逻辑门网络]

B --> C{是否含存储元件?}

C -- 否 --> D[组合逻辑输出]

C -- 是 --> E[时序逻辑]

上述流程图清晰地区分了组合逻辑与非组合逻辑的结构边界。只要电路中不含任何触发器或锁存器,且信号流向为单向无环,则属于组合逻辑范畴。

2.1.2 真值表、卡诺图与布尔代数在逻辑简化中的应用

设计高效的组合逻辑电路离不开三种基本工具: 真值表 、 卡诺图 和 布尔代数 。它们分别用于功能定义、可视化优化与代数化简。

以一个简单的两位二进制比较器为例,假设我们要判断输入A是否大于B(A>B),其中A=(A1,A0),B=(B1,B0)。首先建立完整的真值表:

| A1 | A0 | B1 | B0 | F(A>B) |

|---|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| … | … | … | … | … |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

共16行输入组合,从中提取F=1的情况,得到原始表达式:

F = A1\overline{B1} + \overline{B1}\overline{B0}A0 + A1A0\overline{B0}

接着使用四变量卡诺图进行图形化简化:

B1B0

00 01 11 10

+------------------

A1A0|

00 | 0 0 0 0

01 | 1 0 0 0

11 | 1 1 0 1

10 | 1 1 0 0

通过圈选最大相邻项,可得最简表达式:

F = A1\overline{B1} + A0\overline{B1}\overline{B0} + A1A0\overline{B0}

再利用布尔代数进一步整理:

F = A1\overline{B1} + A0\overline{B0}(A1 + \overline{B1})

这种逐层优化过程显著减少了所需逻辑门数量,降低了功耗与延迟。在实际抢答器设计中,类似方法可用于简化优先判别逻辑、犯规检测条件等复杂表达式。

2.1.3 典型组合电路模块:编码器、译码器、多路选择器

在四路抢答器中,以下三类组合电路扮演关键角色:

(1)优先编码器(Priority Encoder)

优先编码器用于解决多输入竞争问题。例如74LS148是一款8线-3线优先编码器,能自动识别最高优先级的有效输入,并输出对应的三位二进制代码。在四路抢答器中,四个选手按键分别接入其前四位输入端(EI_3 ~ EI_0),高电平有效经反相后接入。

其功能表如下:

| 输入 (EI_7~EI_0) | A2 A1 A0 | GS | EO |

|---|---|---|---|

| 1 1 1 0 x x x x | 0 1 1 | 0 | 1 |

| 1 1 0 x x x x x | 1 0 0 | 0 | 1 |

| 全1 | 1 1 1 | 1 | 0 |

其中,GS(Group Signal)表示是否有有效输入,EO(Enable Output)用于级联扩展。在抢答器中,GS信号可直接作为“有抢答发生”的使能标志。

(2)七段译码器(如74LS47)

用于驱动数码管显示选手编号。输入为BCD码(A2,A1,A0),输出为a~g七个段选信号。其内部逻辑基于固定真值表实现,属于典型组合电路。

(3)多路选择器(MUX)

可用于选择不同模式下的显示内容,例如切换显示“当前得分”或“倒计时时间”。以4:1 MUX为例,由两根选择线S1,S0控制哪一路数据通过。

// Verilog 实现 4:1 多路选择器

module mux_4to1 (

input [3:0] data_in,

input [1:0] sel,

output reg out

);

always @(*) begin

case(sel)

2'b00: out = data_in[0];

2'b01: out = data_in[1];

2'b10: out = data_in[2];

2'b11: out = data_in[3];

endcase

end

endmodule

代码逻辑逐行解读:

-

input [3:0] data_in:定义四位输入数据总线; -

input [1:0] sel:两位选择信号,决定输出来源; -

output reg out:因使用always @(*)块赋值,需声明为reg类型; -

always @(*):敏感列表包含所有输入,确保组合逻辑及时更新; -

case(sel):根据sel值选择对应输入位输出; - 每个分支执行直通操作,无延迟,符合组合逻辑特征。

该模块可用于在“抢答编号显示”与“分数显示”之间动态切换,提升系统集成度。

2.2 时序逻辑电路的核心机制与分类

与组合逻辑不同,时序逻辑电路的输出不仅取决于当前输入,还依赖于系统的 历史状态 。这是因为其内部含有存储元件——最常见的即为各种类型的触发器(Flip-Flop)。正是由于具备记忆能力,时序逻辑能够实现状态机、计数器、寄存器等功能,广泛应用于控制流管理、数据暂存等领域。

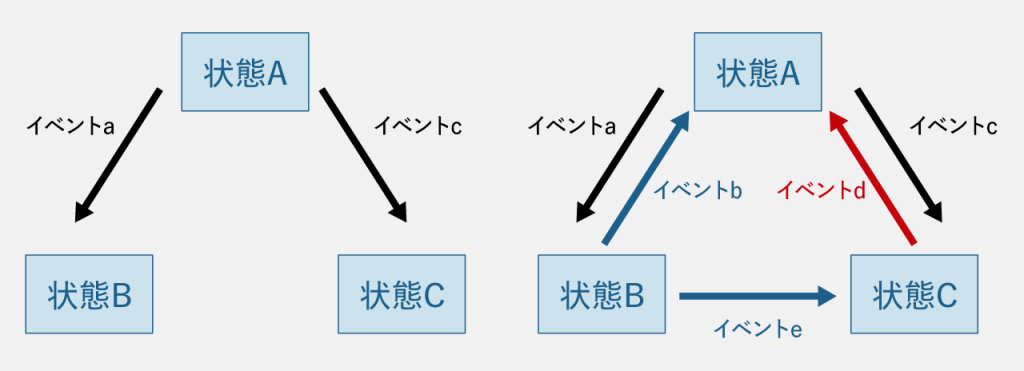

2.2.1 时序逻辑与组合逻辑的本质区别

两者最根本的区别在于是否存在 状态反馈 与 时钟同步机制 。

| 对比维度 | 组合逻辑 | 时序逻辑 |

|---|---|---|

| 输出决定因素 | 当前输入 | 当前输入 + 当前状态 |

| 是否含存储元件 | 否 | 是(触发器/锁存器) |

| 时间响应方式 | 即时传播 | 需要时钟边沿触发 |

| 设计模型 | 布尔函数 | 状态转移图 / 状态表 |

| 典型应用 | 加法器、编码器 | 计数器、寄存器、FSM |

例如,在抢答器中,一旦某位选手抢答成功,系统必须“记住”该状态,防止其他人后续按键干扰。这一“锁定”动作无法由纯组合逻辑完成,必须借助D触发器等时序元件实现。

此外,时序逻辑通常分为 同步 与 异步 两类。同步系统中所有触发器共享同一时钟源,状态更新严格发生在时钟上升沿或下降沿;而异步系统则依靠事件驱动(如电平变化)触发状态迁移,易产生毛刺和亚稳态。

2.2.2 锁存器与触发器的工作原理(SR、D、JK触发器)

SR锁存器(Set-Reset Latch)

最基本的存储单元,由两个交叉耦合的NOR门构成。其特性方程为:

Q_{next} = S + \overline{R} \cdot Q

约束条件:S·R = 0(禁止S=R=1)

缺点是电平敏感,易受噪声干扰,不适合高频系统。

D触发器(Data Flip-Flop)

最常用的一种触发器,解决了SR的非法状态问题。其特性方程为:

Q_{next} = D \quad \text{(在时钟上升沿)}

在抢答器中,常用74LS74双D触发器芯片来锁存抢答结果。当优先编码器输出有效编号后,利用“抢答开始”信号作为时钟CLK,将A2,A1,A0写入D触发器,实现结果固化。

// D触发器行为级建模

module d_ff (

input clk,

input rst,

input d,

output reg q

);

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst)

q <= 1'b0; // 异步复位

else

q <= d; // 上升沿采样

end

endmodule

参数说明与逻辑分析:

-

clk:主控时钟,上升沿触发; -

rst:高电平有效异步复位,优先于时钟; -

d:数据输入,来自编码器输出; -

q:状态输出,连接至数码管译码器; - 使用非阻塞赋值

<=保证时序逻辑正确综合; - 复位优先机制确保系统上电初始化安全。

此模块可用于抢答结果锁存,避免后续按键干扰。

JK触发器

功能最强的触发器,具有置位、复位、保持、翻转四种操作模式,特性方程为:

Q_{next} = J\overline{Q} + \overline{K}Q

特别适合构建环形计数器(见第五章),用于倒计时控制。

2.2.3 同步时序系统与异步时序系统的比较

| 项目 | 同步系统 | 异步系统 |

|---|---|---|

| 时钟源 | 单一时钟全局驱动 | 无统一时钟,事件驱动 |

| 状态更新 | 所有FF同步更新 | 各单元独立更新 |

| 抗干扰能力 | 强,抗毛刺 | 弱,易出现竞争冒险 |

| 设计复杂度 | 易于验证与调试 | 复杂,需精细时序分析 |

| 功耗 | 较高(始终有时钟摆动) | 较低(仅活动时触发) |

在抢答器中推荐采用 同步设计 ,因为其状态转移明确、可预测性强,尤其适合涉及计分、倒计时等精确控制的功能模块。

stateDiagram-v2

[*] --> Idle

Idle --> WaitForKey: StartPressed

WaitForKey --> LockAnswer: KeyDetected

LockAnswer --> ShowResult: DisplayOn

ShowResult --> Idle: ResetPressed

该状态图展示了基于同步时序的状态机模型,每一跳转均由特定事件+时钟共同驱动,确保流程可控。

2.3 组合与时序逻辑在抢答器中的协同设计实践

抢答器的成功运行依赖于组合逻辑的“快”与时序逻辑的“稳”之间的精密配合。下面从三个子模块入手,剖析其协同机制。

2.3.1 抢答信号的即时响应(组合逻辑处理)

当主持人按下“开始抢答”按钮后,系统进入允许抢答状态。此时,四位选手的按键信号(Key1~Key4)作为并行输入送入优先编码器74LS148。

该芯片内部由组合逻辑构成,一旦任一输入拉低(假设低电平有效),立即计算出最高优先级编号,并输出三位二进制码Y2Y1Y0。整个过程延迟仅为几十纳秒,满足“即时响应”要求。

但由于机械按键存在 抖动 (bounce),可能在几毫秒内产生多次通断,导致编码器误判。因此,不能直接将编码输出用于最终显示,必须交由时序逻辑进行“去抖+锁存”。

2.3.2 抢答状态的保持与输出锁定(时序逻辑实现)

为解决抖动问题,设计如下锁存机制:

- 使用RC低通滤波 + 施密特触发器对原始按键信号预处理;

- 将滤波后的信号送入优先编码器;

- 编码器输出连接至D触发器的数据端;

- 利用第一个有效的“下降沿”作为D触发器的时钟脉冲(边沿触发);

- 触发后立即封锁编码器使能端(EI=1),禁止后续输入。

这样,即使后续仍有抖动脉冲,也无法改变已锁存的结果。

// 抢答锁存控制器

module latch_controller(

input filtered_key, // 滤波后按键信号

input enable_game, // 游戏使能信号

input [2:0] enc_data,// 编码器输出

output reg [2:0] display_data,

output lock_signal // 锁定编码器

);

reg edge_detected;

// 检测上升沿(代表首个有效抢答)

always @(posedge filtered_key or negedge enable_game) begin

if (!enable_game)

edge_detected <= 0;

else if (filtered_key && !edge_detected) begin

edge_detected <= 1;

display_data <= enc_data;

end

end

assign lock_signal = edge_detected;

endmodule

逻辑分析:

-

filtered_key:已去除抖动的干净信号; -

enable_game:主持人启动信号; -

enc_data:来自74LS148的三位输出; -

display_data:锁存后的选手编号; -

lock_signal:用于关闭编码器使能,防止二次响应; - 使用电平检测而非边沿触发,便于在Verilog中实现;

- 一旦检测到首次按键,便置位

edge_detected并锁定数据。

2.3.3 控制信号的时序协调与抗干扰设计

在整个系统中,多个控制信号需精确同步:使能信号、锁存信号、复位信号、时钟分频信号等。若时序错乱,可能导致“提前锁存”或“重复加分”。

解决方案是建立 统一时钟域 ,并通过有限状态机(FSM)协调各阶段动作:

typedef enum {READY, COUNTDOWN, LOCKED, DISPLAY, RESET} state_t;

state_t current_state, next_state;

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst)

current_state <= READY;

else

current_state <= next_state;

end

always @(*) begin

case(current_state)

READY:

if (start_btn) next_state = COUNTDOWN;

else next_state = READY;

COUNTDOWN:

if (key_pressed) next_state = LOCKED;

else if (time_up) next_state = DISPLAY;

else next_state = COUNTDOWN;

...

endcase

end

该FSM确保只有在正确状态下才允许抢答操作,从根本上杜绝犯规行为。

2.4 建立基于功能划分的模块化设计思维

大型数字系统的设计必须遵循 模块化、层次化 原则。四路抢答器可划分为如下功能模块:

| 模块名称 | 功能描述 | 所属逻辑类型 |

|---|---|---|

| 抢答输入模块 | 接收按键信号,去抖处理 | 组合+时序 |

| 优先编码模块 | 识别最先按下者 | 组合逻辑 |

| 结果锁存模块 | 固化抢答结果 | 时序逻辑 |

| 数码显示模块 | 驱动LED/数码管 | 组合逻辑 |

| 计分管理模块 | 加分、存储、显示 | 时序为主 |

| 倒计时模块 | 秒级递减控制 | 时序逻辑 |

| 复位控制模块 | 全局清零 | 时序逻辑 |

各模块间通过标准化接口通信,如:

// 模块接口示例

module scorer (

input clk,

input rst,

input add_point, // 来自抢答成功的脉冲

output [3:0] score_bcd // BCD码输出至译码器

);

良好的命名规范(如 add_point , lock_out , disp_en )有助于提高可读性与维护性。

graph LR

A[按键输入] --> B(去抖电路)

B --> C[优先编码器]

C --> D[D触发器锁存]

D --> E[数码管显示]

C --> F[计分控制器]

F --> G[BCD寄存器]

G --> E

H[时钟源] --> I[分频器]

I --> J[倒计时计数器]

J --> K[报警电路]

该框图体现了模块间的信号流向与层级关系,是系统集成的重要依据。

综上所述,组合逻辑与时序逻辑并非孤立存在,而是相互依存、协同工作的有机整体。掌握其基本原理与工程实践方法,是设计高性能、高可靠性数字系统的核心能力。

3. 抢答控制电路设计(优先编码器/异或门实现)

在四路抢答器系统中,抢答控制电路是整个系统的核心功能模块之一。其主要任务是在多个参赛者同时按下按键时,迅速、准确地识别出最先触发的选手编号,并锁定其余输入通道,防止后续误操作影响结果判别。这一过程不仅要求高实时性,还需具备抗干扰能力与防误触机制。本章围绕“优先判别—状态锁存—辅助检测”三层逻辑结构展开深入设计,重点探讨基于 74LS148优先编码器 与 异或门边沿检测电路 相结合的技术路径,构建一个稳定、可靠的抢答识别体系。

通过引入组合逻辑中的优先级编码思想与时序逻辑中的锁存机制,结合数字信号处理中的电平变化感知技术,实现对抢答行为的精准捕获。该设计方案兼顾了响应速度与系统鲁棒性,为后续计分、倒计时及犯规判断提供准确的使能依据。

3.1 抢答优先判别机制的理论建模

抢答过程本质上是一个多输入竞争问题。当四个独立按键(K1~K4)分别对应四位选手时,若多个按键几乎同时被按下,系统必须根据预设规则选出唯一胜出者。这种场景下,传统的并行或轮询方式无法满足快速响应的需求,因此需要建立一种具有明确优先级顺序的判别模型。

3.1.1 多输入竞争问题的形式化描述

从数学角度看,抢答事件可建模为一个离散时间系统中的 首次到达问题 。设 $ t_i $ 表示第 $ i $ 位选手按键动作发生的时间戳($ i = 1,2,3,4 $),则抢答成功的条件为:

\text{Winner} = \arg\min_{i \in {1,2,3,4}} t_i

即选择最早触发信号的选手作为优胜者。然而,在实际硬件环境中,由于机械按键存在物理延迟、线路传播差异以及噪声干扰等因素,精确测量 $ t_i $ 极其困难。因此,工程上通常采用 优先级编码策略 来近似解决此问题——预先设定固定的优先级顺序(如 K1 > K2 > K3 > K4),一旦有任意按键有效,立即屏蔽其他低优先级输入。

该方法虽牺牲了绝对时间公平性,但在毫秒级响应需求下仍具高度实用性。其核心优势在于可通过标准集成电路(如74LS148)直接实现,无需复杂算法支持。

| 输入组合 | 期望输出(编号) | 实际输出(优先级决定) |

|---|---|---|

| K1=1 | 1 | 1 |

| K2=1 | 2 | 2 |

| K1=1, K2=1 | 1 | 1(K1优先) |

| K3=1, K4=1 | 3 | 3(K3优先于K4) |

注:表中“1”表示按键按下,“0”表示未按下;优先级从高到低为 K1>K2>K3>K4。

该表格清晰展示了优先级编码如何解决竞争冲突。即使多个输入同时有效,系统也能输出唯一确定的结果。

3.1.2 优先级编码算法的设计思路

优先级编码的本质是一种 逐级掩码比较机制 。其工作流程如下:

- 检测所有输入是否为空(全0);

- 若非空,则从最高优先级输入开始扫描;

- 遇到第一个有效输入即停止扫描,输出其对应的二进制编码;

- 同时生成“组选通”(Group Signal, GS)信号,表示已有选手抢答成功;

- 关闭后续输入通道,防止二次触发。

这一逻辑可通过布尔表达式进行形式化定义。设输入信号为 $ I_1, I_2, I_3, I_4 $,输出编码为 $ A_2, A_1, A_0 $(三位二进制),则:

- 当 $ I_1 = 1 $ 时,无论其他输入状态如何,输出应为

000(代表选手1); - 否则若 $ I_2 = 1 $,输出为

001; - 否则若 $ I_3 = 1 $,输出为

010; - 否则若 $ I_4 = 1 $,输出为

011; - 若全部为0,输出无效码(如

111),GS=0。

使用卡诺图简化后可得以下逻辑方程:

\begin{aligned}

A_2 &= \overline{I_1} \cdot \overline{I_2} \cdot (I_3 + I_4) \

A_1 &= \overline{I_1} \cdot (I_2 + I_3 + I_4) \

A_0 &= \overline{I_1} \cdot \overline{I_2} \cdot I_3 + \overline{I_1} \cdot I_2 \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_4} + I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 \cdot I_4 \quad (\text{特殊情况})

\end{aligned}

尽管可通过门电路自行搭建,但集成芯片提供了更高可靠性与更小体积。接下来将介绍基于专用IC的实现方案。

graph TD

A[四个按键输入 K1-K4] --> B{是否存在有效输入?}

B -- 是 --> C[从K1开始逐级检查]

C --> D[K1按下?]

D -- 是 --> E[输出000, 锁定系统]

D -- 否 --> F[K2按下?]

F -- 是 --> G[输出001, 锁定系统]

F -- 否 --> H[K3按下?]

H -- 是 --> I[输出010, 锁定系统]

H -- 否 --> J[K4按下?]

J -- 是 --> K[输出011, 锁定系统]

J -- 否 --> L[无有效输入]

B -- 否 --> L

上述流程图展示了优先判别的决策树结构。可以看出,这是一种典型的 串行比较架构 ,适用于中小规模系统。对于更大通道数的应用,建议采用更高效的编码器芯片。

此外,考虑到实际应用中可能出现多个选手几乎同时按下的情况,系统还应具备 去抖动与边沿检测能力 ,否则可能导致错误识别或多计事件。这将在后续章节结合异或门电路详细阐述。

3.2 基于优先编码器的抢答识别电路实现

为了高效实现优先判别功能,选用经典的 74LS148 8线-3线优先编码器 芯片,虽然其支持8个输入,但仅需使用其中前4个即可满足四路抢答需求。该芯片采用低电平有效输入与输出,符合TTL电平规范,广泛应用于工业控制与教学实验中。

3.2.1 74LS148优先编码器的功能解析与引脚配置

74LS148是一款具有八路低电平有效输入(I₀–I₇)的优先编码器,输出为三位二进制反码(A₂̄, A₁̄, A₀̄),并带有三个关键控制信号:

| 引脚 | 名称 | 方向 | 功能说明 |

|---|---|---|---|

| 6 | EI̅(Enable Input) | 输入 | 使能端,低电平有效。当EI̅=0时允许编码 |

| 14 | EO̅(Enable Output) | 输出 | 扩展输出,用于级联多个编码器 |

| 8 | GS̅(Group Signal) | 输出 | 组选通信号,输入中有任意有效信号时变低 |

工作逻辑如下:

- 当 EI̅ = 1 时,所有输出均为高阻态,不响应任何输入;

- 当 EI̅ = 0 且至少有一个输入为低(即按键按下),GS̅ 变低,表示已有选手抢答;

- 输出 A₂̄A₁̄A₀̄ 为当前最高优先级输入编号的反码;

- 若所有输入均为高(未按下),EO̅ 输出低电平,可用于扩展更多芯片。

接线示意(以四路为例):

+-----+

I0 (K1) -| |- A2̄ --> 接反相器 → A2

I1 (K2) -| |- A1̄ --> 接反相器 → A1

I2 (K3) -|74LS1| |- A0̄ --> 接反相器 → A0

I3 (K4) -| 148 |- GS̅ --> 抢答成功标志

| |- EO̅ --> 悬空或上拉

EI̅ -----| |- Vcc/GND 按手册连接

+-----+

每个按键通过上拉电阻连接至Vcc,常态为高电平;按下时接地,形成低电平有效输入。典型上拉电阻值为10kΩ。

3.2.2 编码输出与选手编号的映射关系设计

由于74LS148输出为反码,需通过反相器(如74LS04)还原真实编码。例如:

| 输入(低有效) | 原始输出(反码) | 经反相后 | 对应选手 |

|---|---|---|---|

| I0=0 | 111 | 000 | 选手1 |

| I1=0 | 110 | 001 | 选手2 |

| I2=0 | 101 | 010 | 选手3 |

| I3=0 | 100 | 011 | 选手4 |

可见,输出编码 $ A_2A_1A_0 $ 正好对应选手编号减1的二进制表示。后续译码显示模块可直接使用该三比特信号驱动BCD-to-7段译码器(如74LS47)或单片机读取。

特别注意:74LS148默认优先级为 I₀ > I₁ > … > I₇,正好满足我们设定的“K1优先于K2…”的要求,无需额外调整。

3.2.3 输出有效信号(GS、EO)在系统中的控制作用

GS̅ 和 EO̅ 是实现系统联动的关键信号。

- GS̅(Group Signal) :当任一选手按下按键且EI̅有效时,GS̅变为低电平,表明“抢答已发生”。此信号可用于:

- 触发D触发器进行状态锁存;

- 启动倒计时模块;

- 禁止再次抢答(通过关闭EI̅);

-

驱动LED指示灯提示主持人。

-

EO̅(Enable Output) :当所有输入均无效时,EO̅输出低电平。在单片使用时不常使用,但在多组抢答器级联时非常有用。例如,可将第一片的EO̅连接至第二片的EI̅,实现自动切换。

以下为关键控制逻辑代码(Verilog HDL 示例):

module encoder_controller(

input clk,

input reset,

input [3:0] keys, // K1-K4 按键输入(低有效)

output reg [2:0] player_id,

output reg lock_signal,

output reg countdown_en

);

reg gs_n, eo_n;

wire [2:0] raw_code;

// 模拟74LS148行为(简化模型)

assign raw_code = (keys[0] == 0) ? 3'b111 :

(keys[1] == 0) ? 3'b110 :

(keys[2] == 0) ? 3'b101 :

(keys[3] == 0) ? 3'b100 : 3'b111;

assign gs_n = &(keys); // 全1时GS=1,否则0

assign eo_n = ~(|(keys)); // 全0时EO=0

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

player_id <= 3'd0;

lock_signal <= 0;

countdown_en <= 0;

end else if (!gs_n && !lock_signal) begin // 抢答发生且未锁定

player_id <= ~raw_code; // 反码转原码

lock_signal <= 1; // 锁定系统

countdown_en <= 1; // 启动倒计时

end

end

endmodule

代码逻辑逐行分析:

-

keys[3:0]:接收四个按键输入,低电平表示按下; -

raw_code:根据优先级顺序模拟74LS148输出反码; -

gs_n:当所有按键为高(未按下)时为1,否则为0; -

eo_n:当至少一个按键按下时为1; - 在时钟上升沿检测到

!gs_n(即GS̅=0)且系统未锁定时,执行抢答捕获; -

player_id <= ~raw_code:将反码转换为正码; -

lock_signal用于防止重复抢答; -

countdown_en作为倒计时模块的启动使能。

该模块实现了完整的优先判别与系统联动,可作为FPGA或CPLD中的软核使用。

3.3 辅助判别的异或门防误触检测电路

尽管74LS148能有效处理优先级问题,但机械按键固有的 抖动现象 会导致短时间内多次通断,可能引发误判或多计。为此,需引入 边沿检测机制 ,确保仅在按键首次按下时才触发抢答。

3.3.1 异或门在电平变化检测中的逻辑特性应用

异或门(XOR)具有独特的逻辑特性:当两个输入不同时输出为1,相同时输出为0。利用这一点,可以构建 电平变化检测器 。

设想将原始按键信号与其经过RC延时后的信号分别接入XOR的两个输入端:

- 初始状态:两者均为高(1),XOR输出0;

- 按下瞬间:原始信号突变为低(0),而延时信号仍为高(1),XOR输出1;

- 延迟后:两者均为低(0),XOR输出0;

- 释放瞬间:原始信号回升为高(1),延时信号仍为低(0),XOR再次输出1。

因此,XOR会在按键的 上升沿和下降沿各产生一个正脉冲 ,可用于生成单次触发信号。

| 时间阶段 | 原始信号 | 延时信号 | XOR输出 |

|---|---|---|---|

| 未按下 | 1 | 1 | 0 |

| 下降沿 | 0 | 1 | 1 |

| 稳态低 | 0 | 0 | 0 |

| 上升沿 | 1 | 0 | 1 |

| 稳态高 | 1 | 1 | 0 |

由此可见,XOR天然适合检测 状态跃迁 ,但会产生双脉冲。若只希望检测按下动作,可通过附加D触发器或与门滤除释放脉冲。

3.3.2 按键抖动对抢答结果的影响分析

机械按键在闭合瞬间通常会发生5~20ms的弹跳,表现为连续的高低电平跳变。如下图所示:

timingDiagram

title 按键抖动波形

axis: 0 50 ms

key1: 0 5 / 10 15 / 20 25 / 30 35 / 40 45

state: high -> low -> high -> low -> high

若直接将此信号送入编码器,可能导致多次编码甚至错误选手被选中。例如,K1抖动期间短暂释放,K2恰好在此刻按下,系统可能误判为K2抢答成功。

解决方案包括软件去抖(延时判断)与硬件去抖。由于抢答器强调实时性, 硬件去抖更为可靠 。

3.3.3 结合RC滤波与异或门实现边沿检测

推荐采用“RC低通滤波 + 异或门”的复合去抖方案:

按键 ----+----/\/\/\----+----> 至编码器输入

| R |

| C

| |

=== ===

GND GND

+-------+

原始信号 ---------->| |

>| XOR |--> Edge Pulse

延时信号 ---------->| |

+-------+

|

===

GND

参数选择建议:

- R = 10kΩ

- C = 100nF

- RC时间常数 ≈ 1ms,足以平滑抖动脉冲(通常<5ms)

异或门可选用74LS86(四路XOR)。输出脉冲宽度约为RC充电时间的一半,约0.5~1ms,适合作为触发信号。

随后将该脉冲送入D触发器的时钟端,在系统主时钟同步下采样,避免亚稳态问题。

// 边沿检测+同步采样模块

module debounce_edge (

input clk, // 主时钟(如50MHz)

input key_in, // 原始按键信号

output reg valid_pulse

);

reg [1:0] sync_reg;

reg delayed;

always @(posedge clk) begin

sync_reg <= {sync_reg[0], key_in}; // 同步两级防亚稳态

delayed <= sync_reg[1]; // 延迟一拍

end

assign valid_pulse = sync_reg[1] ^ delayed; // 异或检测边沿

endmodule

参数说明与逻辑分析:

-

sync_reg:两级寄存器同步,防止跨时钟域导致的亚稳态; -

delayed:延迟一拍后的信号; -

valid_pulse:仅当当前值与前一值不同时输出高电平,持续一个时钟周期; - 该脉冲可用于触发优先编码器的EI̅使能,或作为中断请求。

该设计显著提升了系统的抗干扰能力,确保每次按键仅产生一次有效触发。

3.4 抢答锁存与使能控制的集成设计

即便完成了优先判别与去抖处理,若缺乏状态保持机制,系统仍可能因信号波动而反复刷新结果。因此,必须引入 锁存单元 ,在首次抢答完成后固定输出,直至主持人复位。

3.4.1 利用D触发器实现抢答结果的瞬时锁存

选用 74LS175 四D触发器芯片 ,其中一组用于锁存选手编号,另一组用于保持“抢答完成”标志。

连接方式如下:

- D₀~D₂ 接编码器输出 A₂~A₀;

- CLK 接异或门产生的边沿脉冲;

- CLR 接全局复位信号;

- Q₀~Q₂ 为锁存后的选手编号,送往数码管显示。

真值表:

| CLK↑ | D2 D1 D0 | → | Q2 Q1 Q0 |

|---|---|---|---|

| Yes | 0 0 0 | → | 0 0 0 |

| Yes | 0 0 1 | → | 0 0 1 |

| No | X X X | → | 保持不变 |

由于D触发器仅在上升沿更新数据,故只要后续不再提供时钟脉冲,输出将持续保持。

3.4.2 使能信号生成逻辑与系统启动条件控制

为防止抢答提前发生,需设计合理的使能控制逻辑。典型方案如下:

// 使能控制器

module enable_ctrl (

input start_btn, // 主持人启动按钮

input reset, // 复位按钮

input gs_n, // 抢答发生信号

output reg enable_flag

);

always @(posedge start_btn or posedge reset) begin

if (reset)

enable_flag <= 0;

else

enable_flag <= 1; // 按下启动按钮后开启抢答

end

// 自动关闭:一旦抢答发生即禁止再输入

assign encoder_enable = enable_flag & gs_n; // GS=1时表示无抢答

endmodule

该逻辑确保:

- 初始状态下 enable_flag=0 ,编码器禁用;

- 主持人按下“开始”按钮后, enable_flag=1 ,允许抢答;

- 一旦有人抢答(GS̅=0), encoder_enable 自动失效,阻止后续输入;

- 复位后重新初始化。

最终系统框图整合如下:

graph LR

Key[K1-K4] --> Debounce[RC+XOR去抖]

Debounce --> Edge[边沿脉冲]

Edge -->|CLK| DFF[D触发器锁存]

Encoder[74LS148] -->|A2-A0| DFF

DFF --> Display[数码管显示]

Edge -->|触发| Timer[倒计时启动]

ResetBtn --> Clear[全局复位]

Clear --> DFF & Encoder & Timer

至此,抢答控制电路已完成从输入感知、优先判别、去抖处理到状态锁存的完整闭环,具备工业级稳定性与教学实用性。

4. 计分电路设计(加法器与寄存器实现)

在四路抢答器系统中,计分功能不仅是竞赛过程的记录手段,更是体现选手表现与比赛公平性的核心模块。该模块需具备实时性、准确性和可扩展性,能够响应抢答成功的事件,自动对指定选手加分,并将结果稳定存储以便后续显示和操作。从数字逻辑角度出发,计分电路的设计本质上是一个“数据处理—运算执行—状态保持”的闭环流程。本章围绕这一流程展开深入分析,结合四位二进制加法器与D触发器寄存器组,构建一个结构清晰、时序可靠的计分系统。

4.1 计分功能的数字逻辑抽象与数据表示

4.1.1 分数存储的数据宽度与编码方式(BCD码选择)

在设计计分电路前,首先需要明确分数的数值范围及表示方法。考虑到实际应用场景中,单个选手得分通常不会超过99分,因此采用两位十进制数足以满足需求。为了便于数码管直接驱动显示,推荐使用 BCD码 (Binary-Coded Decimal)作为内部数据编码格式。

BCD码将每个十进制数字用4位二进制表示,例如数字“5”表示为 0101 ,“9”为 1001 ,而“12”则由高位 0001 和低位 0010 组成。这种编码方式虽然牺牲了一定的存储效率(4位最多可表示15,但只用了0~9),却极大简化了译码显示环节,避免复杂的二进制到十进制转换逻辑。

| 十进制数 | BCD 编码(4位) |

|---|---|

| 0 | 0000 |

| 1 | 0001 |

| 2 | 0010 |

| … | … |

| 8 | 1000 |

| 9 | 1001 |

| 10 | 0001 0000 (双字节) |

对于两位数计分系统,需配置两个4位寄存器分别存储个位和十位。每次加1后判断是否进位:当个位从9变为10时,应清零个位并使十位加1。此逻辑可通过检测个位输出是否为 1001 且有加法脉冲到来来实现。

此外,在硬件选型上,支持BCD运算的加法器(如74LS283配合修正逻辑)或专用BCD加法芯片更有利于系统集成。若采用纯二进制加法,则必须增加额外的校正电路,确保结果始终处于合法BCD范围内。

4.1.2 加一分操作的算术逻辑需求分析

加一分是最基本的计分行为,其本质是完成一次+1算术运算。以4位BCD为例,输入当前分数X,输出X+1,若X=9(即 1001 ),则输出应为 0000 并产生进位信号CY=1;否则CY=0。

该操作可分解为以下逻辑步骤:

- 接收“加一”使能信号(来自抢答成功判别模块);

- 将当前分数读出送入加法器;

- 在加法器第二输入端固定置入常数

0001; - 执行加法运算;

- 判断是否发生BCD溢出(即结果>9),如有则生成进位;

- 将结果写回对应寄存器。

整个过程依赖于同步时钟控制,确保读取、计算与写回不在同一时钟边沿发生冲突。为此,常采用 寄存器—加法器—反馈回路 结构,形成带反馈路径的组合与时序混合电路。

下面通过mermaid流程图展示加一分操作的整体控制流程:

graph TD

A[抢答成功信号] --> B{是否允许计分?}

B -- 是 --> C[启动加法使能]

C --> D[读取当前分数(BCD)]

D --> E[执行 +1 运算]

E --> F{结果 > 9?}

F -- 是 --> G[个位置0, 十位+1]

F -- 否 --> H[更新个位值]

G --> I[写回寄存器]

H --> I

I --> J[结束]

该流程强调条件判断与状态迁移,体现了控制逻辑在算术操作中的引导作用。值得注意的是,所有动作应在同一个时钟周期内协调完成,防止中间状态被误采样。

4.2 四位二进制加法器的设计与实现

4.2.1 全加器单元电路结构与级联方式

加法器是计分电路的核心运算单元。最基本的构成单位是 全加器 (Full Adder, FA),它接收三个输入:两个操作数A、B以及低位进位CI,输出本位和S与高位进位CO。

其布尔表达式如下:

- $ S = A \oplus B \oplus CI $

- $ CO = (A \cdot B) + (CI \cdot (A \oplus B)) $

全加器可通过基本门电路搭建,也可直接调用标准IC(如74HC283内部已集成四个FA)。单个FA只能处理1位相加,多位加法需通过级联方式扩展。

四位串行进位加法器连接方式如下表所示:

| 位数 | A输入 | B输入 | CI输入 | S输出 | CO输出 |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | A₀ | B₀ | 0 | S₀ | CO₀ |

| 1 | A₁ | B₁ | CO₀ | S₁ | CO₁ |

| 2 | A₂ | B₂ | CO₁ | S₂ | CO₂ |

| 3 | A₃ | B₃ | CO₂ | S₃ | CO₃ |

其中最低位CI设为0(无初始进位),高位CI接低位CO,形成进位链。这种方式结构简单,但速度受限于进位传播延迟——第n位必须等待前n−1位完成才能开始计算。

为提升性能,可采用 超前进位 (Look-Ahead Carry)技术,提前预测各级进位。74LS283正是基于此原理设计的四位超前进位加法器,显著缩短了运算时间。

4.2.2 74LS283四位超前进位加法器的应用

74LS283是一款常用的TTL集成电路,专用于四位二进制加法运算。其引脚定义如下:

| 引脚号 | 名称 | 功能说明 |

|---|---|---|

| 5,6,2,3 | A₁~A₄ | 第一操作数输入(高位在3脚) |

| 14,12,10,1 | B₁~B₄ | 第二操作数输入 |

| 7 | C₀ | 输入进位(低电平有效) |

| 9 | Σ₁~Σ₄ | 和输出 |

| 16 | Vcc | 电源 |

| 8 | GND | 地 |

其内部集成了生成(Generate)和传播(Propagate)逻辑,能够在第一个时钟周期内同时计算所有进位,从而实现并行加法。

以下为使用74LS283实现+1操作的典型电路连接示例:

// Verilog模拟代码片段:74LS283实现+1

module bcd_adder (

input [3:0] current_score,

input enable_add,

output reg [3:0] new_score,

output reg carry_out

);

always @(posedge enable_add) begin

{carry_out, new_score} = current_score + 4'b0001;

end

endmodule

代码逐行解析:

-

input [3:0] current_score: 接收当前BCD编码的分数,共4位。 -

input enable_add: 加分使能信号,高电平时触发+1操作。 -

output reg [3:0] new_score: 存储加1后的结果。 -

output reg carry_out: 表示是否产生进位(即原值为9)。 -

always @(posedge enable_add): 触发条件为enable_add上升沿,保证仅在抢答成功瞬间执行一次加法。 -

{carry_out, new_score} = current_score + 4'b0001;: 并行赋值,高位为进位标志,低位为新分数。

该代码虽为行为级描述,但在FPGA或CPLD中可综合为真实硬件逻辑。实际应用中还需加入同步时钟以避免毛刺影响。

此外,由于74LS283输出为纯二进制,若用于BCD系统,需附加 BCD校正逻辑 。例如当结果在 1010 至 1111 之间时,应自动加6( 0110 )进行调整,并产生进位。具体实现可用比较器+多路选择器完成。

4.3 分数寄存与状态保持的寄存器设计

4.3.1 74LS175四D触发器寄存器组的连接方式

分数一旦计算完毕,必须被可靠地存储下来,直到下一次更新。这就要求使用具有记忆功能的时序元件—— 寄存器 。74LS175是一款典型的四D触发器集成电路,包含四个独立的D型触发器,共享时钟CLK和清零端CLR,非常适合用于4位数据锁存。

其主要引脚包括:

- D1~D4:数据输入端

- Q1~Q4:数据输出端(互补输出亦可用)

- CLK:时钟输入(上升沿触发)

- CLR:异步清零端(低电平有效)

连接方式如下图所示(文字描述):

- 将加法器输出S₀~S₃连接至74LS175的D1~D4;

- CLK接系统主时钟经分频后的写入时钟;

- CLR接全局复位信号;

- Q1~Q4反馈至加法器作为下次运算的原始值。

这样构成了一个 带反馈的累加寄存器 结构,实现分数的持续更新。

4.3.2 寄存器写入时序与时钟同步控制

关键在于控制何时将加法结果写入寄存器。若不加约束,可能因按键抖动或竞争导致重复加分。

因此,必须设计精确的写入时序逻辑。理想情况是:仅当“抢答成功”信号出现且系统处于“可计分状态”时,产生一个 单周期脉冲 作为寄存器的写入时钟。

常用方法是利用 边沿检测电路 结合RS锁存器:

// 边沿检测生成单拍脉冲

reg last_signal;

wire pos_edge;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n)

last_signal <= 0;

else

last_signal <= add_enable;

end

assign pos_edge = add_enable & ~last_signal; // 上升沿检测

上述代码实现了对 add_enable 信号的上升沿捕捉,生成宽度等于一个时钟周期的 pos_edge 脉冲,用作74LS175的CLK输入。

参数说明:

- clk : 系统主时钟(如50MHz)

- rst_n : 低电平复位信号

- add_enable : 来自抢答判优模块的加分允许信号

- pos_edge : 写入脉冲,驱动寄存器锁存新分数

该机制有效防止了多次误触发,提升了系统的稳定性。

4.4 计分更新流程的完整逻辑闭环构建

4.4.1 抢答成功信号触发加法操作的条件判断

并非每一次按键都应触发加分,只有符合规则的成功抢答才允许计分。因此需建立严格的条件判定逻辑:

wire valid_add = (game_enabled == 1'b1) &&

(any_player_pressed == 1'b1) &&

(no_fault == 1'b1) &&

(winner_selected == 1'b1);

各信号含义如下:

| 信号名 | 来源模块 | 说明 |

|---|---|---|

| game_enabled | 控制模块 | 当前是否允许抢答 |

| any_player_pressed | 按键扫描模块 | 至少有一个选手按下按键 |

| no_fault | 犯规检测模块 | 未检测到提前/超时抢答 |

| winner_selected | 优先编码器 | 已识别出唯一获胜者 |

只有当所有条件满足时, valid_add 才为高,进而激活后续加法流程。

4.4.2 加法结果回写至寄存器的路径设计

完整的数据流路径如下:

[寄存器] --> [加法器A端]

↑

[常数0001] --> [加法器B端]

↓

[加法结果] --> [BCD校正] --> [寄存器D输入]

↓

[写使能脉冲] --> [CLK]

该路径形成闭环反馈结构,属于典型的 累加器架构 。每来一次有效加分信号,分数自动递增1。

为支持多选手独立计分,需为每位选手配备一套独立的“加法器+寄存器”链路,并通过译码器根据抢答编号选择目标通道。

例如,使用2-4译码器(74LS139)将优先编码器输出的2位地址解码为4个片选信号CS0~CS3,分别控制四个寄存器组的写入使能。

4.4.3 连续加分与上限限制的扩展逻辑设想

为进一步增强实用性,可引入以下扩展功能:

- 连续加分模式 :长按加分键进入连加状态,每隔0.5秒自动+1;

- 分数上限限制 :设置最大值(如99),达到后不再递增;

- 减分功能 :增加惩罚机制,支持扣分操作;

- EEPROM存储 :掉电保存分数,适用于多轮比赛。

以分数上限为例,可通过比较器监测十位和个位是否均为 1001 (即99),若是则屏蔽 valid_add 信号:

wire score_is_99 = (tens_reg == 4'h9) && (units_reg == 4'h9);

assign final_enable = valid_add && !score_is_99;

此举有效防止溢出错误,保障用户体验。

综上所述,计分电路不仅涉及基础算术运算,更融合了状态控制、时序同步与容错设计,是数字系统工程化思维的重要体现。通过合理选用标准器件并构建严密逻辑闭环,可实现高效、稳定的计分功能,为抢答器整体性能提供坚实支撑。

5. 倒计时电路设计(D触发器/JK触发器环形计数器)

倒计时功能是四路抢答器系统中实现时间约束的核心模块,其作用在于为答题者提供有限的反应窗口,通常设定为10秒或30秒。该模块不仅需要精确的时间控制能力,还需与抢答动作联动——一旦有人成功抢答,倒计时立即停止;若超时未抢答,则自动判定无效并触发报警。本章深入探讨基于 D触发器 和 JK触发器 构建的 环形计数器结构 ,实现稳定、可配置的倒计时机制,并结合分频、译码与状态控制逻辑完成闭环系统集成。

5.1 环形计数器的基本原理与结构选型

环形计数器是一种特殊的移位寄存器型时序电路,其核心思想是将触发器的输出依次连接成环状结构,使得“1”(或“0”)在多个触发器之间循环移动,从而产生固定周期的脉冲序列。这种结构特别适用于生成按顺序激活的控制信号,在倒计时应用中可用于表示每一秒的状态变化。

5.1.1 环形计数器的工作模式分类

根据初始状态设置方式和反馈路径的不同,环形计数器可分为以下几种典型类型:

| 类型 | 结构特点 | 优点 | 缺点 | 应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 标准环形计数器 | 单个“1”在n个触发器中循环 | 状态清晰,易于解码 | 利用率低(仅n个有效状态) | 小规模顺序控制 |

| 扭环形计数器(约翰逊计数器) | 反馈取反,形成2n个状态 | 状态利用率高,无需额外译码 | 存在过渡态风险 | 中等长度倒计时 |

| 分频式环形计数器 | 配合分频器使用,实现秒级推进 | 易于与时钟同步 | 设计复杂度上升 | 实时时钟驱动系统 |

对于本系统所需的10秒倒计时任务,采用 扭环形计数器 + 秒脉冲驱动 的方式最为合适。它能在10个JK或D触发器上实现20个不同状态,通过选取前10个递减状态即可满足需求,同时具备良好的抗干扰能力和同步性能。

5.1.2 D触发器与JK触发器在环形计数中的比较分析

虽然D触发器和JK触发器均可用于构建环形计数器,但在实际工程选择中需综合考虑控制灵活性、功耗与布线复杂度等因素。

graph TD

A[主时钟源] --> B(分频电路)

B --> C{选择触发器类型}

C -->|D触发器方案| D[D触发器级联]

C -->|JK触发器方案| E[JK触发器反馈结构]

D --> F[输出Q0~Q9]

E --> G[输出J/K控制端反馈]

F --> H[译码显示]

G --> H

H --> I[倒计时结束检测]

如上图所示,两种实现路径最终都导向相同的输出处理环节,但内部逻辑差异显著。

使用D触发器构建单向移位环形计数器

以下是基于74LS74双D触发器芯片构建的10位环形计数器核心代码片段(Verilog HDL描述):

module ring_counter_d (

input clk, // 主时钟输入(经分频后为1Hz)

input reset, // 复位信号,高电平有效

output reg [9:0] q // 10位输出,每位代表一秒

);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

q <= 10'b0000000001; // 初始状态:最低位为1

end else begin

q <= {q[8:0], q[9]}; // 循环右移操作

end

end

endmodule

逐行逻辑分析与参数说明 :

input clk:接收来自分频电路的1Hz秒脉冲信号,作为计数推进的基准节拍。input reset:全局复位信号,用于初始化计数器状态。当拉高时,强制所有输出清零,仅保留q[0]=1。output reg [9:0] q:定义一个10位宽的寄存器数组,每一位对应倒计时的一秒。例如q[9]表示第10秒,q[0]表示最后一秒。always @(posedge clk or posedge reset):敏感列表包含时钟上升沿和复位上升沿,确保异步复位响应及时。q <= {q[8:0], q[9]}:执行循环右移操作,即高位q[9]被移出并重新填入低位q[0],形成“环”状流动。每次时钟上升沿到来时,“1”的位置向右移动一位,实现倒计时递减效果。

此设计的优点是逻辑简洁、时序明确,适合FPGA快速实现。但由于每个状态只有一个“1”,共用10个状态,资源利用率较低。此外,若中途断电或干扰导致多“1”出现,可能进入非法状态。

使用JK触发器构建扭环形计数器(约翰逊计数器)

相较之下,JK触发器可通过负反馈机制实现更高效的状态利用。以下为10位扭环形计数器的设计示例:

module johnson_counter (

input clk,

input reset,

output reg [9:0] q

);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset)

q <= 10'b0000000000;

else

q <= {~q[9], q[8:0]}; // 首位取反后插入,其余右移

end

endmodule

逻辑解析 :

q <= {~q[9], q[8:0]}是关键操作:最高位q[9]取反后作为新的输入位,其余位整体右移。这样每经过一个时钟周期,就会产生一个新的状态。- 从全0开始,第一个周期变为

1000000000,第二个为1100000000,直到1111111111→0111111111→ … 最终回到全0,共经历2×10=20个状态。- 我们只需截取前10个非全1状态作为倒计时阶段,即可实现10秒倒数。

相比D触发器方案,该结构状态密度更高,且无需预置“1”,起始状态自然可控。缺点是对时钟抖动较敏感,需加入施密特整形电路保障稳定性。

5.2 倒计时驱动与时钟分频设计

为了使环形计数器以“秒”为单位递减,必须将高频主时钟(如50MHz系统时钟)降频至1Hz标准信号。这一过程依赖于 分频电路 的设计精度与可靠性。

5.2.1 分频器设计原理与实现方法

常用的分频方式包括异步计数分频和同步模N计数器分频。考虑到稳定性要求,推荐使用 同步十进制计数器级联法 进行逐步降频。

假设输入时钟频率为 $ f_{in} = 50\,MHz $,目标输出 $ f_{out} = 1\,Hz $,则总分频比为:

N = \frac{50 \times 10^6}{1} = 50,000,000

可分解为:

50,000,000 = 10^4 \times 5 \times 10^3

因此可采用三级分频结构:

| 阶段 | 输入频率 | 输出频率 | 芯片型号 | 功能说明 |

|---|---|---|---|---|

| 一级分频 | 50 MHz | 5 kHz | 74LS160 ×2 | 构成10000分频器 |

| 二级分频 | 5 kHz | 1 kHz | 74LS90 | 5分频 |

| 三级分频 | 1 kHz | 1 Hz | 74LS160 + 控制逻辑 | 1000分频 |

Verilog实现:通用N分频器模块

module divider_N (

input clk_in,

input reset,

parameter N = 50_000_000,

output reg clk_out

);

reg [$clog2(N)-1:0] counter;

always @(posedge clk_in or posedge reset) begin

if (reset) begin

counter <= 0;

clk_out <= 0;

end else if (counter == N/2 - 1) begin

clk_out <= ~clk_out;

counter <= 0;

end else begin

counter <= counter + 1;

end

end

endmodule

参数说明与逻辑分析 :

parameter N:允许用户自定义分频系数,适应不同晶振环境。$clog2(N):计算所需计数器位宽,避免溢出。- 当计数达到

N/2 - 1时翻转输出clk_out,实现占空比接近50%的方波。- 此模块可综合为硬件电路,广泛应用于CPLD/FPGA平台。

将上述模块实例化为1Hz输出:

divider_N #(.N(50_000_000)) second_pulse (

.clk_in(sys_clk),

.reset(reset),

.clk_out(one_hz_signal)

);

该1Hz信号即作为环形计数器的驱动时钟,确保每秒准确推进一次。

5.2.2 倒计时启动与暂停控制逻辑

单纯的计数并不足以构成完整的倒计时系统,必须引入使能控制机制,使其仅在特定条件下运行。

module countdown_control (

input one_hz, // 1Hz时钟

input start_enable, // 抢答开始信号

input pause, // 暂停请求(如有人抢答)

input timeout_reset, // 超时复位

output reg [9:0] count_status

);

wire free_run = start_enable & ~pause & ~timeout_reset;

reg enable_tick;

// 生成受控时钟

assign enable_tick = one_hz & free_run;

// 实例化环形计数器

ring_counter_d u_counter (

.clk(enable_tick),

.reset(timeout_reset | ~start_enable),

.q(count_status)

);

endmodule

功能解释 :

free_run表示当前是否允许倒计时运行:只有当“已启动”、“未暂停”、“未超时”三者同时成立时才允许推进。enable_tick是门控后的时钟信号,防止在禁止状态下继续计数。- 复位条件扩展为

timeout_reset OR NOT start_enable,确保每次新回合都能正确初始化。

该设计实现了对倒计时行为的精细控制,避免误触发或持续运行问题。

5.3 倒计时状态译码与人机交互接口

为了让操作者直观了解剩余时间,必须将环形计数器的二进制输出转换为可视化的数字显示。

5.3.1 七段数码管驱动电路设计

采用BCD编码配合74LS47 BCD-to-7-segment译码器驱动共阳极数码管。由于环形计数器输出为独热码(one-hot),需先将其转换为BCD格式。

function [3:0] hot_to_bcd;

input [9:0] hot;

integer i;

begin

hot_to_bcd = 4'd0;

for (i = 0; i < 10; i = i + 1)

if (hot[i]) hot_to_bcd = i[3:0];

end

endfunction

函数说明 :

- 输入为10位独热码,仅有一位为高。

- 遍历所有位,找到为1的位置

i,返回其对应的4位BCD值。- 可综合为查找表(LUT)结构,延迟极小。

随后连接到七段译码器:

wire [3:0] bcd_time;

assign bcd_time = hot_to_bcd(count_status);

// 外部74LS47芯片连接(仿真中可用逻辑代替)

seg_decoder u_decoder (

.data(bcd_time),

.segments(seg_a, seg_b, ..., seg_g)

);

5.3.2 超时检测与报警信号生成

当倒计时归零(即最后一个状态 q[0] 出现后下一个时钟到来),应触发超时标志并关闭输出。

module timeout_detector (

input [9:0] counter_out,

input one_hz,

output reg timeout_flag

);

always @(posedge one_hz) begin

if (counter_out == 10'b0000000001) // 即将退出最后一位

timeout_flag <= 1'b1;

else if (timeout_flag && counter_out != 10'b0000000001)

timeout_flag <= 1'b0;

end

endmodule

行为逻辑 :

- 在检测到

q[0]的下一个周期(即移出之后),立即置位timeout_flag。- 当计数器重新开始或复位时清除标志位,防止误判。

该信号可用于驱动蜂鸣器或LED警示灯,增强用户体验。

5.4 综合调试与抗干扰优化策略

尽管理论设计完整,但在实际搭建过程中仍面临诸如 竞争冒险 、 按键抖动干扰 、 电源噪声 等问题。

5.4.1 建立去抖与滤波机制

所有外部输入(如启动按钮)均需经过RC低通滤波+施密特触发器整形,再接入数字电路。

推荐电路参数:

| 元件 | 参数 | 作用 |

|---|---|---|

| R | 10kΩ | 限流电阻 |

| C | 100nF | 滤除高频噪声 |

| U1 | 74HC14(带施密特输入) | 提供迟滞电压,消除振荡 |

5.4.2 同步复位广播网络设计

为防止各模块因复位时机不一致而导致状态错乱,建议采用 全局同步复位树 结构:

flowchart LR

RESET_BTN --> DEBOUNCE --> SYNC_FF1 --> SYNC_FF2 --> BROADCAST_LINE

BROADCAST_LINE --> COUNTER_RESET

BROADCAST_LINE --> REGISTER_CLEAR

BROADCAST_LINE --> DISPLAY_OFF

两级触发器同步可有效防止亚稳态传播,提升系统鲁棒性。

综上所述,基于D触发器或JK触发器的环形计数器为倒计时模块提供了可靠的时间基准,配合精准分频、状态译码与控制逻辑,能够实现高度稳定的10秒倒计时功能。该设计方案不仅适用于四路抢答器,还可拓展至教学实验、竞赛计时等多种应用场景,具有较强的工程实用价值。

6. 抢答犯规检测电路设计(与门/AND阵列逻辑)

在多路抢答系统中,确保比赛的公平性是核心设计目标之一。尽管抢答器具备优先判别和状态锁定功能,但若缺乏对“抢答时机”的有效监管,则极易出现选手在倒计时未启动或已结束时提前或延后抢答的现象——即所谓“抢答犯规”。此类行为破坏了竞赛规则的严肃性,必须通过硬件逻辑手段进行实时监测与响应。为此,本章深入探讨基于 与门阵列(AND Array) 的抢答犯规检测机制,结合使能信号控制、输入通道监控与状态锁存技术,构建一个高可靠性、低延迟的违规判定子系统。

该电路的设计思想在于:只有当系统处于“允许抢答”状态(即倒计时正在进行)且某一路按键被按下时,才视为合法操作;其余所有情况下的按键动作均属于犯规行为。通过将每路抢答输入信号与系统使能信号取反后进行逻辑与运算,形成独立的犯规判断通路,并利用RS锁存器实现事件记忆,最终驱动声光报警装置提示裁判与观众。整个过程完全由纯组合与时序逻辑构成,无需微控制器参与,符合全硬件数字系统的设计原则。

6.1 抢答犯规的定义与逻辑建模

6.1.1 抢答犯规的行为分类与触发条件分析

抢答犯规本质上是一种时间维度上的非法输入事件,其发生依赖于两个关键变量:一是参赛者是否按下抢答按钮(记为 $ P_i $,其中 $ i = 1,2,3,4 $),二是系统当前是否处于可抢答状态(由使能信号 $ EN $ 表示)。根据这两个变量的不同组合,可以形式化地划分出四种基本情形:

| 按键状态 ($P_i$) | 使能状态 ($EN$) | 是否合法抢答 | 是否构成犯规 |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 否 | 否 |

| 0 | 1 | 否 | 否 |

| 1 | 0 | 否 | 是 |

| 1 | 1 | 是 | 否 |

从上表可见,唯一构成犯规的情形是: 按键按下($P_i=1$)而使能信号无效($EN=0$) 。这意味着系统尚未开启抢答阶段(如主持人未按下“开始”按钮)或已经超时关闭,此时任何按键动作都应被识别为违规。

进一步扩展到四路系统,需对每一通道单独检测上述条件。设第 $i$ 路的犯规信号为 $ F_i $,则其布尔表达式可表示为:

F_i = P_i \cdot \overline{EN}

这表明每个通道的犯规判断仅依赖于本地按键信号与其非使能信号的逻辑与操作。由于所有通道共享同一使能信号,因此可通过一个公共的 $\overline{EN}$ 信号线连接至各路与门前端,构成典型的 多输入AND阵列结构 。

该模型的优点在于:逻辑简洁、响应迅速、易于扩展。即使后续增加更多抢答通道,也只需复制相同结构即可完成升级,体现了模块化设计的思想。

6.1.2 基于真值表的犯规逻辑验证与卡诺图简化

为了验证上述逻辑模型的正确性,建立包含所有可能输入组合的真值表如下(以单路为例):

| $P_i$ | $EN$ | $\overline{EN}$ | $F_i = P_i \cdot \overline{EN}$ |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 0 |

可以看出,输出 $F_i$ 仅在 $P_i=1$ 且 $EN=0$ 时为高电平,满足犯规判定要求。使用卡诺图对该函数进行分析:

EN

P_i 0 1

+----+----+

0 | 0 | 0 |

+----+----+

1 | 1 | 0 |

+----+----+

该函数无法进一步化简,原始表达式 $F_i = P_i \cdot \overline{EN}$ 已是最简与-非形式。这也说明该逻辑本身已达到最优复杂度,适合直接用标准TTL/CMOS器件实现。

值得注意的是,在实际应用中,$EN$ 信号通常来自倒计时控制模块的“运行标志”,例如当计数器正在递减且未归零时输出高电平。因此,一旦主持人启动倒计时,$EN=1$,此时按下按钮不会触发犯规;而当倒计时结束或尚未开始时,$EN=0$,任何按键都将激活对应的 $F_i$ 输出。

6.1.3 犯规检测系统的整体信号流架构设计

基于上述逻辑模型,构建完整的犯规检测系统信号流路径如下图所示(使用Mermaid流程图描述):

graph TD

A[四路按键输入 P1~P4] --> B[与门阵列]

C[系统使能信号 EN] --> D[反相器]

D --> E[生成 !EN]

E --> B

B --> F[四路犯规信号 F1~F4]

F --> G[OR门汇总]

G --> H[全局犯规标志 FF]

H --> I[RS锁存器]

I --> J[驱动LED/蜂鸣器]

该流程图清晰展示了信号传播路径:

1. 所有按键信号并行接入与门的一端;

2. 使能信号经反相器生成 $\overline{EN}$,作为另一输入送入每个与门;

3. 每个与门输出对应一路的瞬时犯规信号;

4. 所有 $F_i$ 经过一个四输入或门合并为统一的全局犯规信号 $FF$;

5. $FF$ 触发RS锁存器,保持状态直至复位;

6. 锁存输出驱动外部报警设备。

这一结构保证了只要任一选手在禁用期抢答,系统立即响应并持久记录,避免因信号短暂而遗漏。

6.2 AND阵列犯规检测电路的具体实现

6.2.1 器件选型与典型芯片功能解析(74LS08与非门阵列)

实现上述AND阵列的核心器件为 四路2输入与门集成电路 ,常用型号为 74LS08 。该芯片采用TTL工艺,工作电压5V,具有四个独立的AND门单元,每个门支持两个输入端,输出为同相逻辑结果。

其引脚配置如下表所示:

| 引脚号 | 功能说明 |

|---|---|

| 1 | 1A |

| 2 | 1B |

| 3 | 1Y (A·B) |

| 4 | 2A |

| 5 | 2B |

| 6 | 2Y (A·B) |

| 7 | GND |

| 8 | 3Y (A·B) |

| 9 | 3B |

| 10 | 3A |

| 11 | 4Y (A·B) |

| 12 | 4B |

| 13 | 4A |

| 14 | VCC (+5V) |

在本设计中,每路抢答信号 $P_i$ 接入某一与门的A端,$\overline{EN}$ 接入B端,输出 $F_i$ 取自Y端。例如:

- 使用 U1:A 实现 $F_1 = P_1 \cdot \overline{EN}$

- 使用 U1:B 实现 $F_2 = P_2 \cdot \overline{EN}$

- …依此类推

74LS08的优势在于集成度高、响应速度快(典型传输延迟约10ns)、驱动能力强,非常适合用于此类并行逻辑判断场景。

此外,为生成 $\overline{EN}$,可选用 74LS04 六反相器芯片中的一个非门单元,实现使能信号的逻辑取反。

6.2.2 硬件连接原理图与PCB布局建议

以下是单路犯规检测单元的典型电路连接示意(以第一路为例):

+5V

|

=== (Pull-up resistor, e.g., 10kΩ)

|

+----> P1 (from button)

|

===

| 74LS08

GND +-----+

| |

P1 --|1A | +--> F1

| |-----/

!EN --|1B |

+-----+

说明:

- 按键采用常开机械开关,配合上拉电阻实现高电平待机、低电平触发;

- 实际输入至与门的是经过施密特触发整形后的稳定信号(建议前级加74HC14等整形电路防抖);

- $\overline{EN}$ 来自控制模块,全局布线至所有与门的第二个输入端;

- 输出 $F_i$ 上拉至+5V,确保空载时为高阻态不影响后续逻辑。

PCB布局建议:

- 将74LS08置于靠近按键输入端的位置,减少长距离信号干扰;

- $\overline{EN}$ 信号走线应加粗并尽量短,避免串扰;

- 所有IC电源引脚旁应放置0.1μF陶瓷去耦电容,提升抗噪能力;

- 输出端预留测试点,便于调试时用示波器观测。

6.2.3 代码仿真模型:Verilog行为级建模与测试平台

虽然本系统为纯硬件实现,但在开发前期可通过HDL语言进行功能仿真验证。以下为基于Verilog的行为级建模代码:

// 模块:四路抢答犯规检测器

module fault_detector (

input [3:0] p, // 四路按键输入 P1-P4

input en, // 系统使能信号

output reg [3:0] f, // 各路犯规信号 F1-F4

output reg ff // 全局犯规标志

);

always @(*) begin

f[0] = p[0] & ~en;

f[1] = p[1] & ~en;

f[2] = p[2] & ~en;

f[3] = p[3] & ~en;

ff = |f; // OR reduce: 若任意一路犯规,则ff=1

end

endmodule

代码逻辑逐行解读:

-

input [3:0] p:定义四位向量作为四路按键输入,每位对应一名选手。 -

input en:接收系统使能信号,决定是否允许抢答。 -

output reg [3:0] f:输出每路的瞬时犯规状态,类型为reg因在always块中赋值。 -

output reg ff:全局犯规标志,同样为寄存器类型。 -

always @(*):组合逻辑敏感列表,表示对所有输入变化立即响应。 -

f[i] = p[i] & ~en:核心判断逻辑,若某路按键按下且使能无效,则标记为犯规。 -

ff = |f:使用按位或归约操作,只要任一 $f_i=1$,$ff$ 即置1,等效于四输入OR门。

配套测试平台(Testbench)如下:

module tb_fault_detector;

reg [3:0] p;

reg en;

wire[3:0] f;

wire ff;

fault_detector uut (.p(p), .en(en), .f(f), .ff(ff));

initial begin

$monitor("Time=%0t | P=%b, EN=%b | F=%b, FF=%b", $time, p, en, f, ff);

// 初始状态

p = 4'b0000; en = 1'b1; #10;

// 正常抢答(允许期内)

p = 4'b0001; #10;

// 复位按键

p = 4'b0000; #10;

// 关闭使能后抢答(犯规)

en = 1'b0;

p = 4'b0010; #10;

// 多人同时犯规

p = 4'b1100; #10;

$finish;

end

endmodule

执行结果预期:

Time=0 | P=0000, EN=1 | F=0000, FF=0

Time=10 | P=0001, EN=1 | F=0000, FF=0 ← 合法抢答

Time=20 | P=0000, EN=1 | F=0000, FF=0

Time=30 | P=0010, EN=0 | F=0010, FF=1 ← 第二路犯规

Time=40 | P=1100, EN=0 | F=1100, FF=1 ← 第三、四路同时犯规

该仿真充分验证了逻辑正确性,可用于指导PCB设计与实物调试。

6.3 违规状态锁存与报警输出控制

6.3.1 RS锁存器在犯规记忆中的应用(74LS279)

由于犯规事件往往是瞬时的(如选手快速按键),若不加以保持,可能导致报警装置来不及响应。因此,必须引入 状态锁存机制 ,将瞬时脉冲转化为持续高电平,直到人工复位。

最合适的器件是 RS锁存器 ,推荐使用 74LS279 四RS锁存器芯片。其内部包含四个独立的SR锁存单元,每个由NOR门构成,遵循以下特性:

| S (Set) | R (Reset) | Q | Q’ |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 保持 | 保持 |

| 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 不定 | 不定 |

在本设计中,将全局犯规信号 $FF$ 接至S端,复位信号 $RESET$ 接至R端。一旦发生犯规,$S=1$,$Q$ 输出变为高电平并自保持;仅当主持人按下复位按钮($RESET=1$)后,$Q$ 才恢复为0。

具体连接方式如下:

+5V

|

=== (上拉)

|

FF ----+-----> S (Pin 1 of 74LS279)

|

===

| 74LS279

GND +-----+

| |

RESET -| R |----> Q (驱动报警)

| |

GND/VCC (按规范连接)

注意:S和R均为高电平有效,故输入需直接连接,无需反相。

6.3.2 报警输出驱动电路设计(LED+蜂鸣器复合提示)

锁存器输出 $Q$ 可直接驱动低功率LED,但对于蜂鸣器(尤其是有源蜂鸣器)建议增加晶体管放大电路,防止过载损坏IC。

典型驱动电路如下:

Vcc (+5V)

|

===

|

+---- Collector

| |

[ ] NPN (e.g., 9013)

| |

LED Base ---- Q (from 74LS279)

| |

=== ===

| |

GND GND

Vcc (+5V)

|

BUZZER (active type)

|

===

|

+---- Base via 1kΩ resistor

| |

[ ] NPN (same as above)

| |

=== Emitter

| |

GND GND

说明:

- 当 $Q=1$,NPN导通,LED亮起且蜂鸣器发声;

- 使用1kΩ基极限流电阻保护晶体管;

- 有源蜂鸣器内置振荡电路,接通即鸣响,简化设计。

6.3.3 完整系统集成与抗干扰优化策略

为提升系统鲁棒性,需采取以下措施:

1. 按键去抖动 :在按键后级加入RC滤波(10kΩ + 100nF)配合施密特触发器(74HC14)消除机械抖动;

2. 电源滤波 :所有IC电源引脚并联0.1μF陶瓷电容+10μF电解电容;

3. 信号隔离 :长距离走线使用屏蔽线,避免电磁干扰误触发;

4. 复位同步 :犯规锁存器与主系统共用同一个复位信号,确保状态一致性。

综上所述,基于AND阵列的抢答犯规检测电路不仅逻辑清晰、实现简单,而且具备高实时性和强稳定性,是保障竞赛公正性的关键技术环节。

7. 系统复位电路设计(清零与状态初始化)

7.1 复位功能需求分析与系统影响范围

在四路抢答器系统中,每轮抢答结束后必须将所有逻辑模块恢复至初始状态,以确保下一轮抢答的公平性和正确性。复位操作不仅涉及计分寄存器、倒计时计数器的数据清零,还需解除抢答锁存状态、重置优先编码器使能信号,并关闭报警或犯规标记。若复位不彻底,可能导致选手编号残留显示、分数误加或倒计时不启动等异常行为。

因此,系统复位需实现以下目标:

- 全局性 :覆盖所有关键模块(编码器、寄存器、计数器、触发器)

- 同步性 :各模块在同一时刻响应复位信号

- 可靠性 :避免毛刺干扰导致误复位或复位失败

- 可操作性 :支持手动按键复位与上电自动复位两种方式

复位信号通常为低电平有效(Active-Low),便于与常见TTL/CMOS芯片兼容。该信号应作为一级控制线广播至各功能单元,其传播路径如下图所示:

graph TD

A[复位源] --> B{复位类型判断}

B --> C[手动复位按钮]

B --> D[上电RC延时电路]

C --> E[去抖动滤波]

D --> F[施密特触发器整形]

E --> G[复位信号生成]

F --> G

G --> H[优先编码器 74LS148]

G --> I[计分寄存器 74LS175]

G --> J[倒计时计数器 JK/D触发器组]

G --> K[状态锁存D触发器]

G --> L[犯规检测RS锁存器]

7.2 手动复位与上电自动复位电路实现

7.2.1 手动复位电路设计

手动复位通过一个常开按钮(如SW1)实现。当按下按钮时,复位信号线接地拉低,触发系统复位;松开后通过上拉电阻恢复高电平。为防止机械按键抖动引起多次复位,采用RC低通滤波+施密特触发器(如74HC14)进行信号整形。

典型电路如下:

VCC ──┬───────┐

│ │

[R1] === C1 (0.1μF)

│ │

├───────┤

│ │

[SW1] ┌┴┐

(Button) │U│ 74HC14 施密特反相器

│ │A│

│ └┬┘

│ │

GND RESET_OUT (低有效)

参数说明:

- R1 = 10kΩ:上拉电阻

- C1 = 0.1μF:去抖电容

- 时间常数 τ ≈ R1×C1 = 1ms,足以滤除按键抖动脉冲(一般<5ms)

输出信号经施密特触发器整形后变为干净的阶跃信号,提升抗干扰能力。

7.2.2 上电自动复位电路

在系统上电瞬间,电源电压上升存在延迟和波动,可能导致部分芯片提前工作而其他尚未就绪,造成状态紊乱。为此需设计上电复位(Power-On Reset, POR)电路,保证VCC稳定后再释放复位信号。

使用RC延时网络结合施密特触发器实现:

VCC ──┬───────┬─────── VCC

│ │

[R2] [R3]

│ │

├───┬───┤

│ │ │

=== === C2

C2 C3 │

(10μF)(0.1μF)│

│ │ │

│ └───┼───────┐

│ │ │

GND GND │

▼

┌───┐

│ U │ 74HC14

└───┘

│

RESET_OUT

- R2 = 100kΩ, C2 = 10μF → 延时约 τ = 100k × 10μ = 1s

- R3/C3构成高频滤波,抑制噪声

- 当VCC上升时,C2充电缓慢,RESET_OUT保持低电平约1秒,待系统稳定后自动释放

此设计确保即使在快速开关机场景下也能完成可靠复位。

7.3 复位信号分配与时序协调

复位信号需驱动多个模块,各芯片对复位输入的要求不同,需统一处理。以下是主要模块的复位接口配置表:

| 模块名称 | 芯片型号 | 复位引脚 | 有效电平 | 是否需要同步 |

|---|---|---|---|---|

| 优先编码器 | 74LS148 | EI | 高有效 | 否(异步) |

| 计分寄存器 | 74LS175 | CLR | 低有效 | 是(同步) |

| 倒计时计数器 | 74LS76 (JK) | PR/CLR | 低有效 | 可选 |

| 抢答状态锁存 | 74LS74 (D) | CLR | 低有效 | 是 |

| 犯规检测锁存器 | SR NAND latch | S/R | 高有效 | 否 |

| 数码管译码器 | 74LS47 | RBI | 高有效 | 否 |

注:74LS175的CLR为异步清零输入,但建议在时钟边沿附近避免变化以防亚稳态。

由于存在同步与异步复位混合情况,推荐采用“异步 assertion,同步 de-assertion”策略,即:

- 复位到来时立即生效(异步置位)

- 复位结束时等待时钟边沿同步释放,避免竞争冒险

可通过添加D触发器对复位信号进行同步化处理:

// Verilog伪代码示例:复位同步器

always @(posedge CLK or negedge RESET_N) begin

if (!RESET_N) begin

sync_rst <= 1'b0;

sync_rst_d1 <= 1'b0;

end else begin

sync_rst_d1 <= 1'b1;

sync_rst <= sync_rst_d1;

end

end

最终sync_rst用于同步模块的复位输入,提高系统稳定性。

7.4 复位逻辑集成与PCB布局建议

将手动复位与上电复位信号进行“线或”连接,常用方法是使用二极管隔离后合并:

┌───→|───┐

│ D1 │

MANUAL_RST ├───→ RESET_GLOBAL

│ │

└───→|───┘

D2

↑

POWER_ON_RST

- D1、D2为开关二极管(如1N4148)

- 任一路径拉低均使其导通,实现“或”逻辑

- 避免相互干扰

PCB布局注意事项:

1. 复位走线尽量短且宽,减少分布电容影响

2. RC元件靠近芯片放置

3. 加入0.1μF去耦电容于每个IC电源引脚

4. 复位信号远离高频时钟线,防止串扰

通过上述设计,系统可在每次抢答结束后一键回归初始状态,保障多轮竞赛的连续性与准确性。

简介:四路抢答器是数字逻辑课程中的典型实践项目,综合应用组合逻辑与时序逻辑电路,涵盖触发器、计数器、译码器、门电路等核心元件。本设计通过抢答控制、计分、倒计时、犯规检测与复位五大功能模块,实现完整的竞赛抢答逻辑。系统利用EDA工具进行电路绘制与仿真,帮助学生深入理解数字电路工作原理,提升实际设计与调试能力,为后续电子工程与计算机硬件学习奠定基础。

1166

1166

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?