论文亮点

基于规模性欧亚古今人群全基因组资源,该研究系统地解析了蒙古高原汉族人群的群体演化历史、生物适应性和医学相关性,揭示了脂肪酸和叶酸代谢相关基因的关键突变在五万年尺度下的时空演化轨迹,发现新石器时代农业相关生业模式转变对代谢基因遗传多样性分布模式的显著影响。

论文导读

广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心)刘超院士研究团队联合四川大学考古科学中心/四川大学华西罕见病研究院何光林研究团队和昆明医科大学胡利平研究团队在hLife上发表了题为“Evolutionary history and biological adaptation of Han Chinese people on the Mongolian Plateau”的研究论文。该研究基于5583套整合基因组数据重建的群体演化历史,表明地理广泛分布在蒙古高原的汉族人群具有强遗传同质性,并受到周围阿尔泰语人群基因流的影响;基于多种计算生物学方法绘制了蒙古高原汉族人群的生物适应性全景图,识别了与代谢相关的复杂生物适应特征;基于古今基因组泛祖源分析全面揭示了脂肪酸和叶酸代谢相关基因的关键突变在全球五万年时空尺度下的演化轨迹。

大规模古今基因组资源为解析人类起源、迁徙、混合、生物适应性及人类疾病的地理起源和扩散轨迹提供了直接的时空研究窗口。欧亚西部人群古今基因组祖源特异性研究已经揭示了欧洲更新世晚期的狩猎采集者祖源、新石器时期安纳托利亚农业人群祖源、青铜时期欧亚草原游牧人群祖源对现代欧洲人群腰臀比、身高等复杂性状的差异性遗传贡献。近期欧洲古今基因组路径特异性局部祖源分析揭示了5000年前西部草原人群的扩散塑造了现代欧洲人群多发性硬化遗传易感性北高南低的分布模式。目前,基于古今基因组数据库解析东欧亚人群疾病或生物适应性性状的地理起源和遗传演化轨迹的研究较为缺乏。

汉族是世界上人口数量最多的民族,广泛分布于中国生态环境与饮食模式各异的地区。蒙古高原位于东亚北部,共居着汉族和阿尔泰语系等少数民族(蒙古族、赫哲族、鄂伦春族等)。历史资料记载了该地区过去汉族与匈奴、鲜卑、突厥、回鹘和契丹等游牧民族丰富的文化互动。考古学和遗传学等证据支持该农牧交错地带的人群存在着复杂的遗传互动模式。本研究聚焦于内蒙古高原汉族人群,整合大规模古今人群基因组资源,旨在探究蒙古高原农牧交错带汉族人群的遗传演化历史,生物适应性和医学相关性。

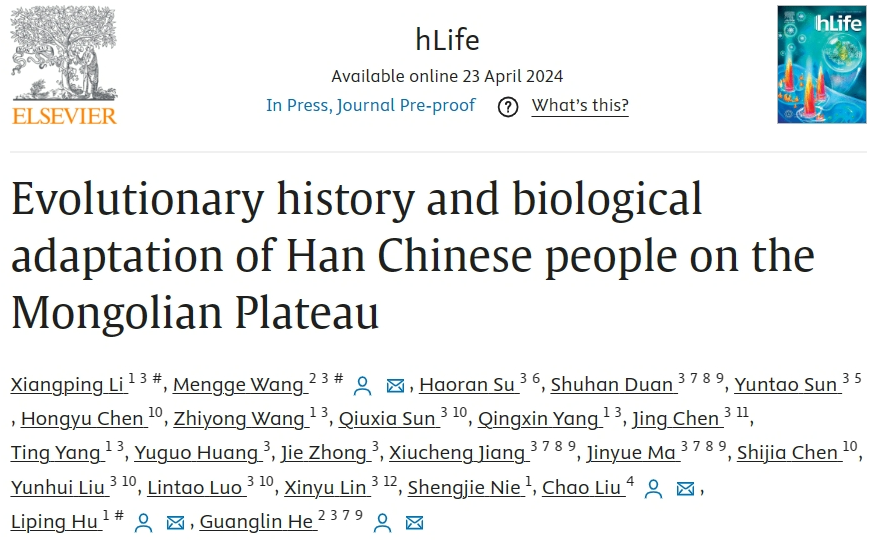

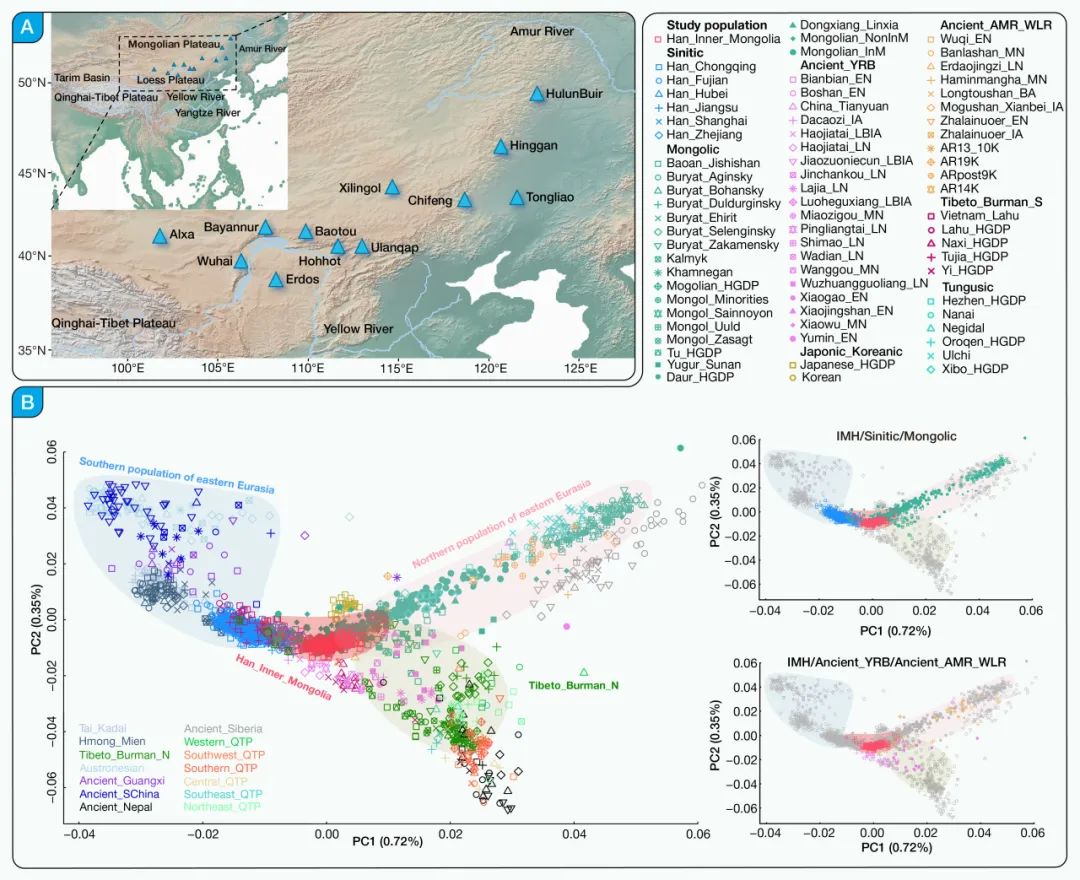

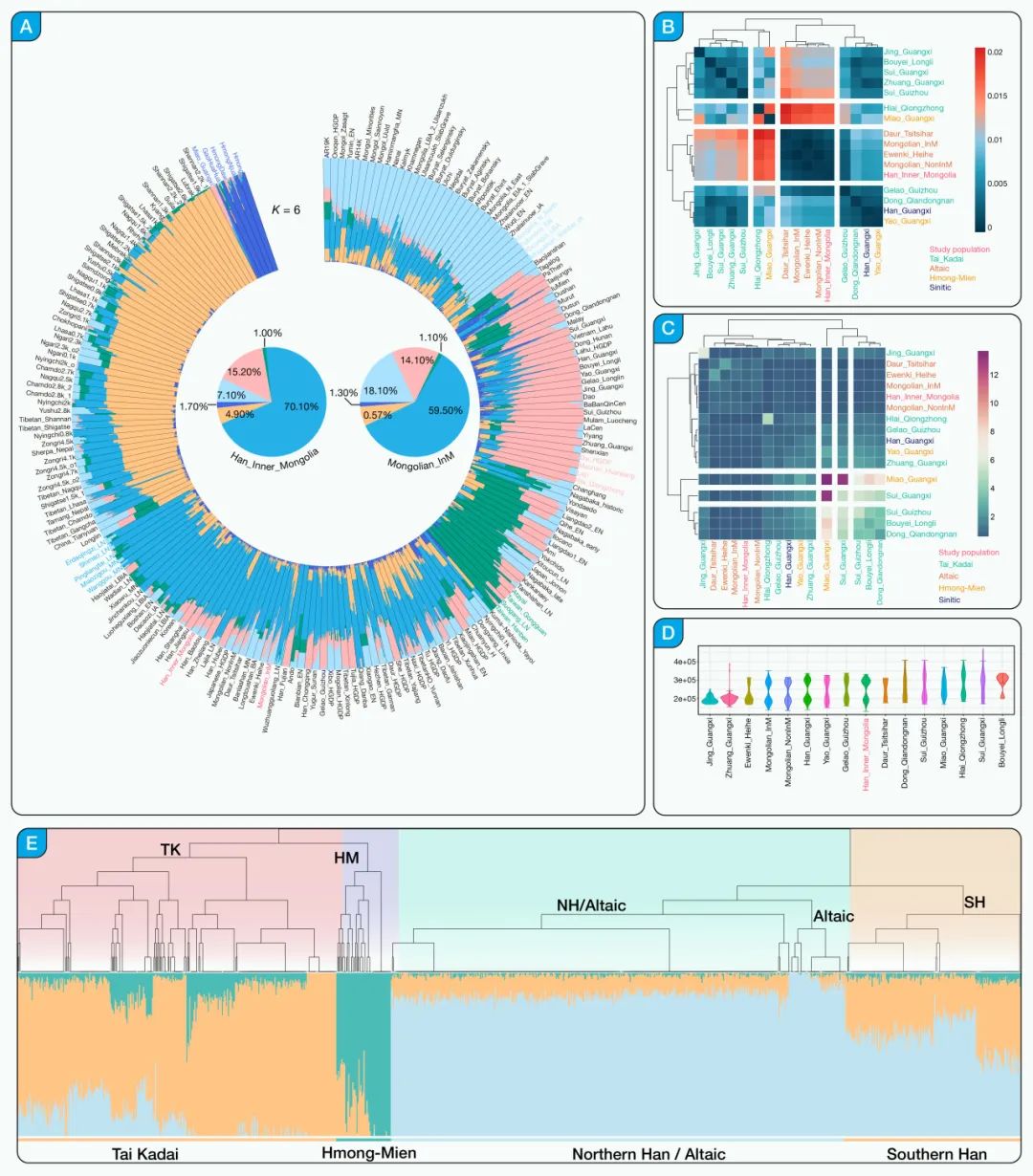

该研究基于共享等位基因模式和共享单倍型连锁模式的系列计算生物学方法进行了复杂的遗传混合和人口统计学建模,揭示了蒙古高原地理位置不同的汉族人群具有强遗传同质性 (图1)。相对于中原汉族人群,蒙古高原的汉族人群与阿尔泰语相关的群体共享更多的遗传漂变。混合建模直接证实了蒙古高原汉族人群的基因池受到了阿尔泰语相关人群基因流的影响 (图2-3)。

图1 蒙古高原汉族的采样地图及东亚人群的群体结构

图2 东亚古今人群混合模式、遗传关系及精细的遗传结构

图3 蒙古高原汉族的两祖源混合模型及时空演化框架

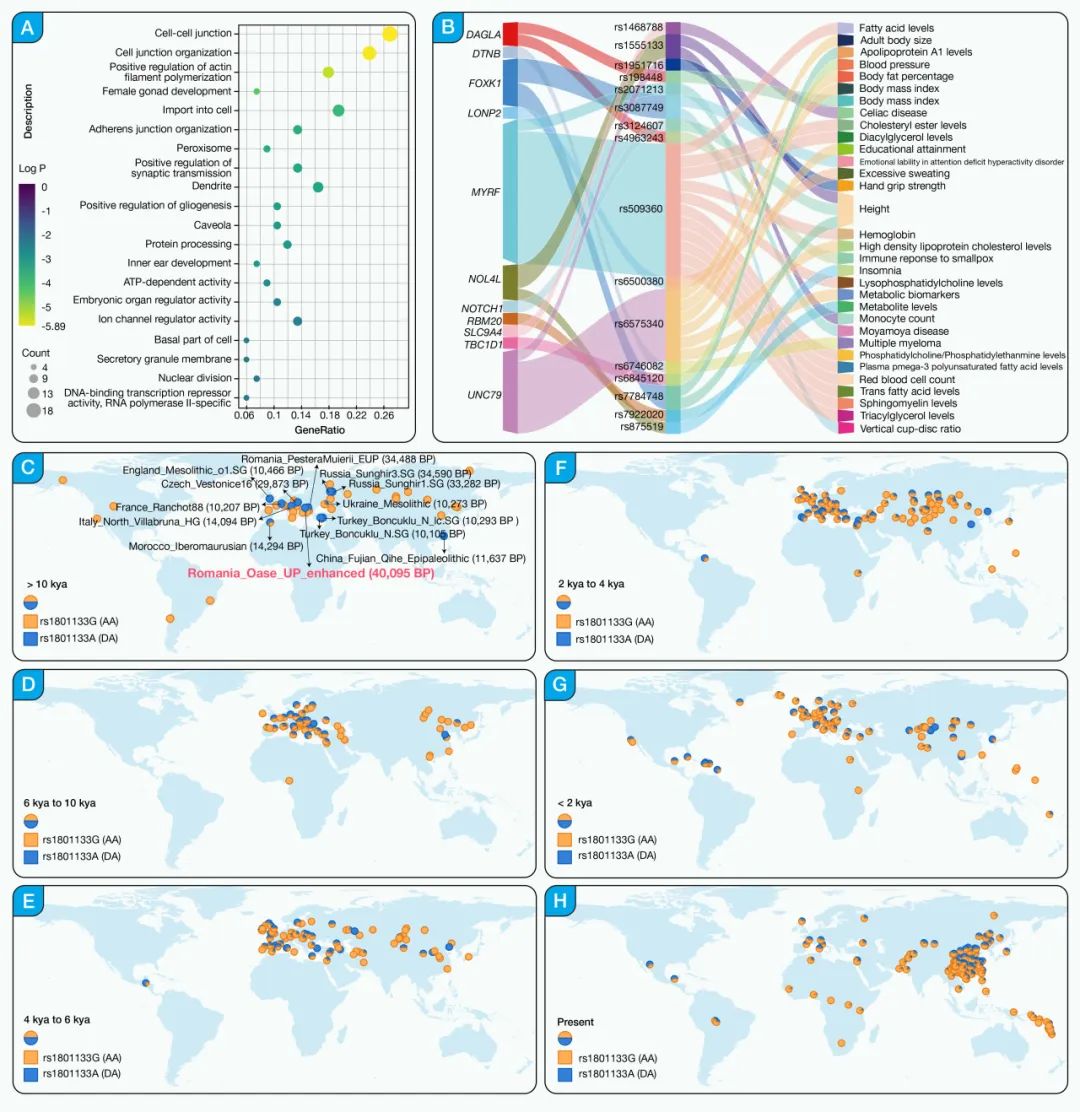

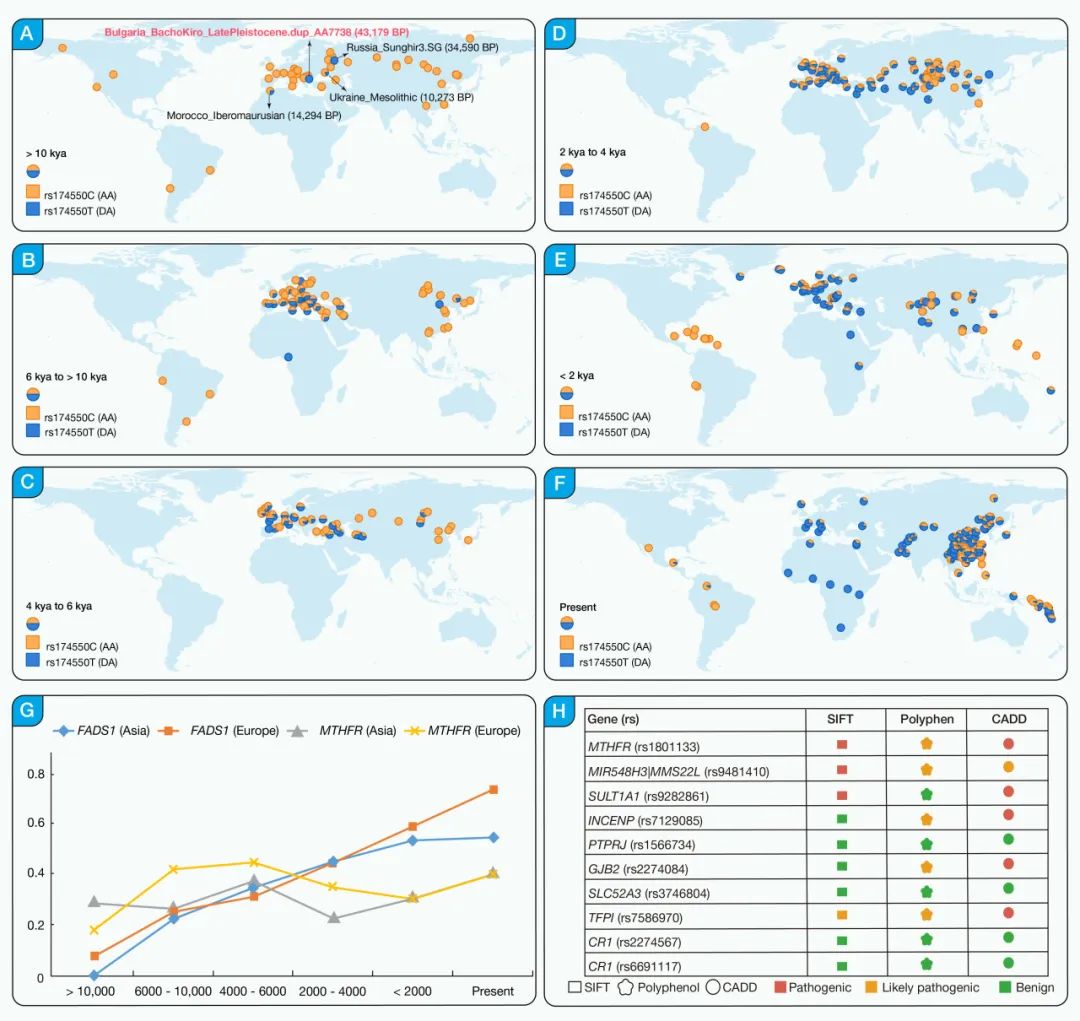

研究通过多种检测方法识别出与蒙古高原寒冷环境、饮食习惯改变及免疫相关的自然选择信号。研究者利用基于等位基因频率的PBS、FST和基于单倍型的XP-EHH和iHS,绘制了蒙古高原汉族人群的生物适应性信号全景图,其中最显著的为与代谢相关的候选基因FADS和MTHFR。FADS基因家族编码脂肪酸去饱和酶,参与调节机体多不饱和脂肪酸的合成;MTHFR基因编码亚甲基四氢叶酸还原酶,在叶酸循环中至关重要。研究者基于高时空覆盖度的古今基因组资源重建了FADS1基因上最显著的自然选择信号rs174550(图4)和MTHFR基因上最显著的自然选择信号rs1801133数万年来的演化轨迹(图5)。结果表明rs174550-T优势等位基因在出现后频率逐渐增加,最终稳定在0.54左右;rs1801133-A优势等位基因在万年前的粟作农业人群中出现,与农业生计模式相关的饮食转变促进了该优势等位基因在北纬40度左右的区域高频出现。

图4 蒙古高原人群生物适应性特征及MTHFR基因关键变异近五万年来的时空演化轨迹

图5 FADS1基因基因关键变异近五万年来的时空演化轨迹

在中国人群中,rs1801133-A频率自北向南呈持续下降趋势。近东两河流域的大小麦农业文明和东亚黄河流域的粟作农业相关的生业模式的出现,加速了代谢相关基因遗传多样性模式的快速适应并逐渐趋于稳定。生物适应性信号的表型关联分析揭示了蒙古高原汉族人群复杂性状的多基因适应和基因多效性模式。总之,该研究加强了我们对群体遗传背景如何影响疾病和表型遗传基础的理解,为个性化精准医疗队列研究设计奠定了遗传学及生物学基础。

作者简介

李湘萍 研究生

第一作者

机构:昆明医科大学

研究方向:群体演化遗传学与法医遗传学

王萌鸽 助理研究员

第一作者、通讯作者

机构:四川大学华西罕见病研究院

研究方向:法医学遗传学、古基因组学和群体演化遗传学相关研究

胡利平 高级实验员

通讯作者

机构:昆明医科大学

研究方向:云南少数民族群体遗传及法医学精准分子鉴识研究

何光林 副研究员

通讯作者

机构:四川大学考古科学中心/四川大学华西医院罕见病研究院

研究方向:古基因组学、法医基因组学与群体演化遗传学研究

刘超 院士

通讯作者

机构:广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心)

研究方向:法医遗传学、法医病理学、法医微生物学及法医毒理相关研究

引用格式:Li X, Wang M, Su H, et al. Evolutionary history and biological adaptation of Han Chinese people on the Mongolian Plateau. hLife.

doi: 10.1016/j.hlife.2024.04.005

1348

1348

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?