前言

在“数字重庆”建设持续深入推进的时代背景下,生态环境管理正迈向精细化、智能化新阶段。危险废物作为固体废物管理的重中之重,其全生命周期管理日益精细,大量关键信息已接入“巴渝治废”等数字化管理平台,涵盖企业的危废产生量、类别等核心数据。面对海量的基础数据,如何深入挖掘其潜在价值,赋能精准监管,成为当前亟待解决的课题。本文旨在探索企业用电数据与危险废物产生数据之间的内在关联,并基于此构建智能分析模型,以期精准识别潜在的异常情况,为危废监管提供新的视角与技术支撑。

以下观点也是对于环保数据不成熟的思考和尝试,如果读者有更好的想法和实现路径也请留言讨论,关注交流。

目的

本研究的核心目标是利用企业用电量这一高频、实时且具有生产活动指示性的数据,结合危险废物产生量数据,构建多维度分析模型,从而有效识别危废产生量中可能存在的异常波动或数据偏差,为生态环境部门实现精准监管、风险预警及资源优化配置提供数据驱动的决策依据。

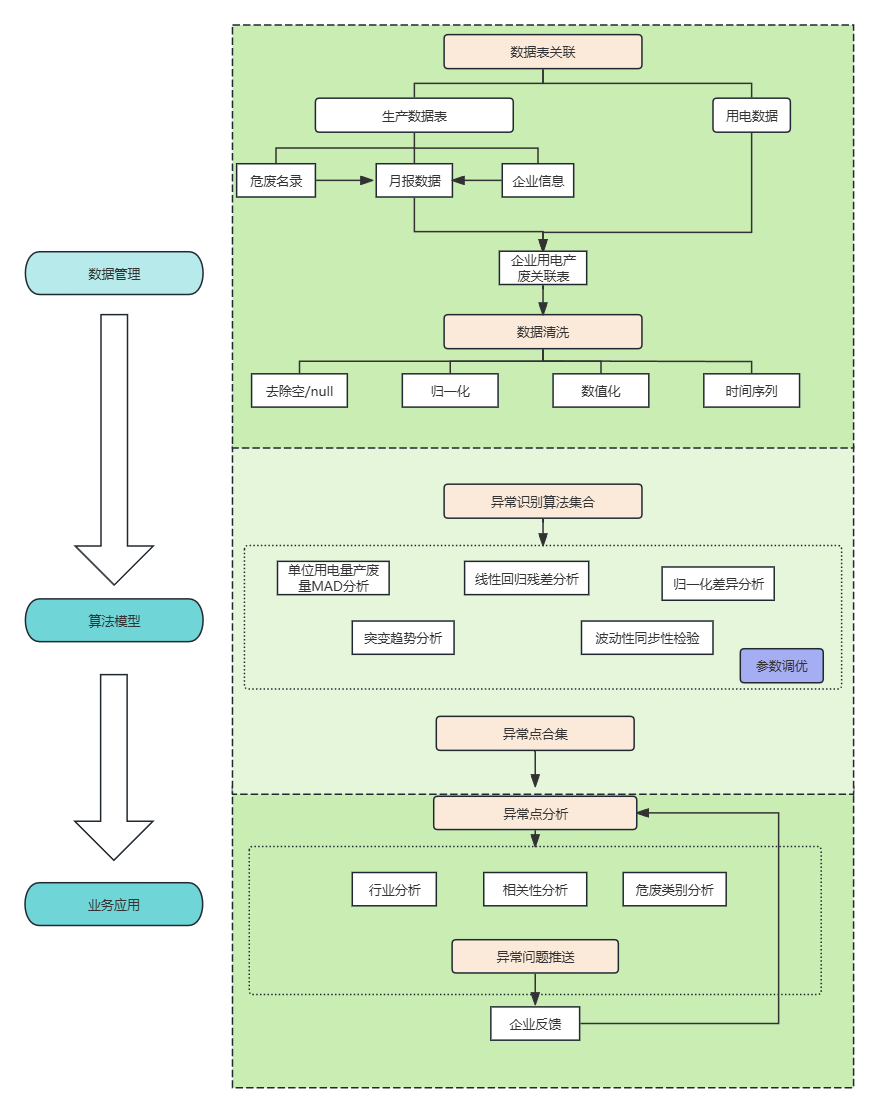

技术路线

基础数据分析

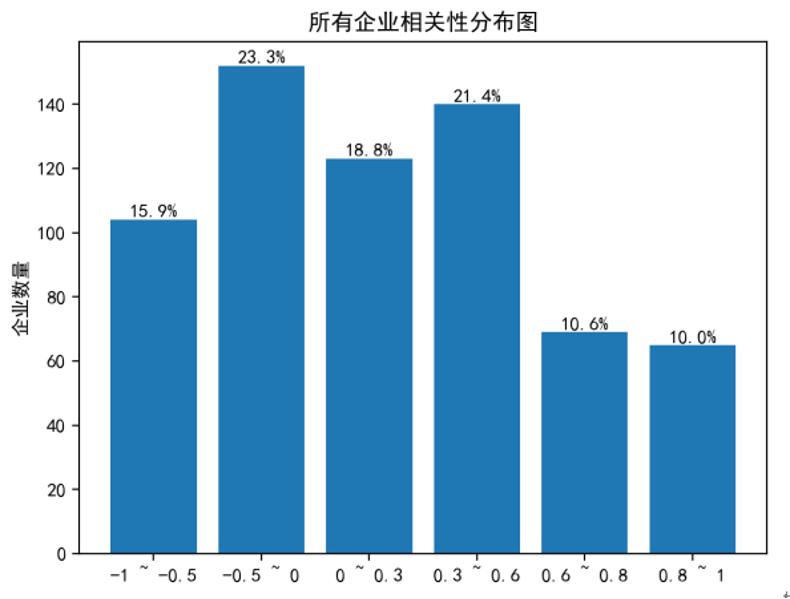

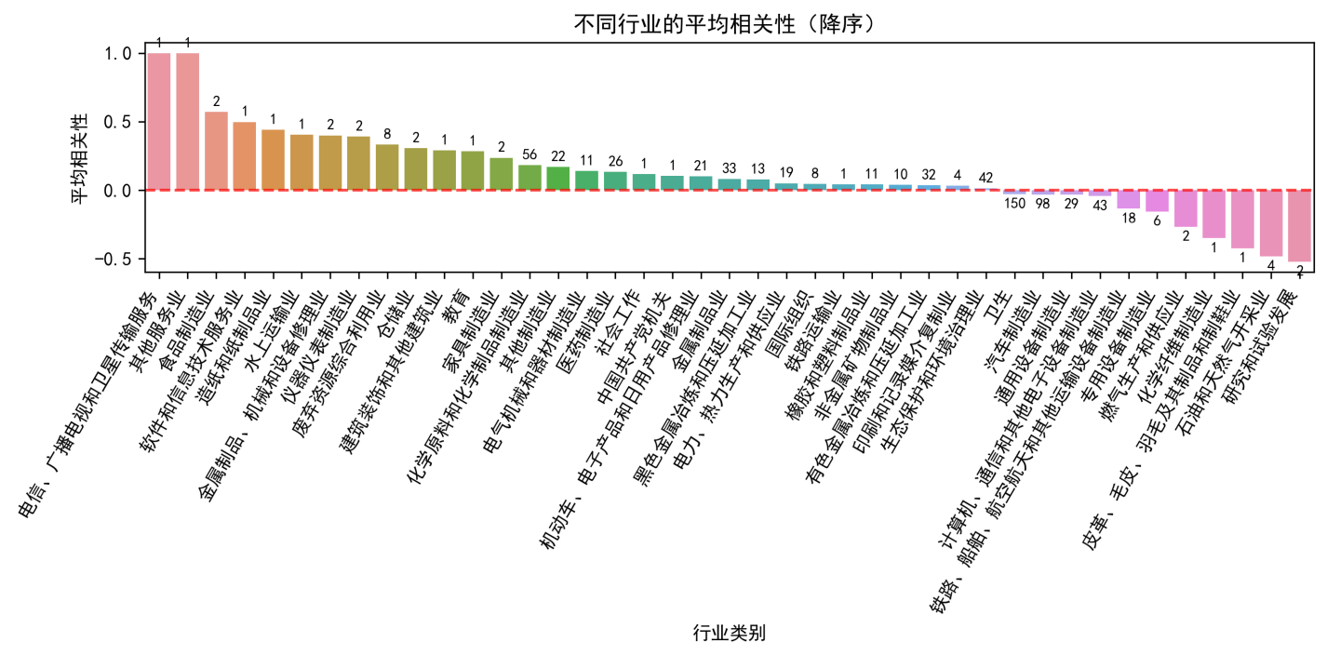

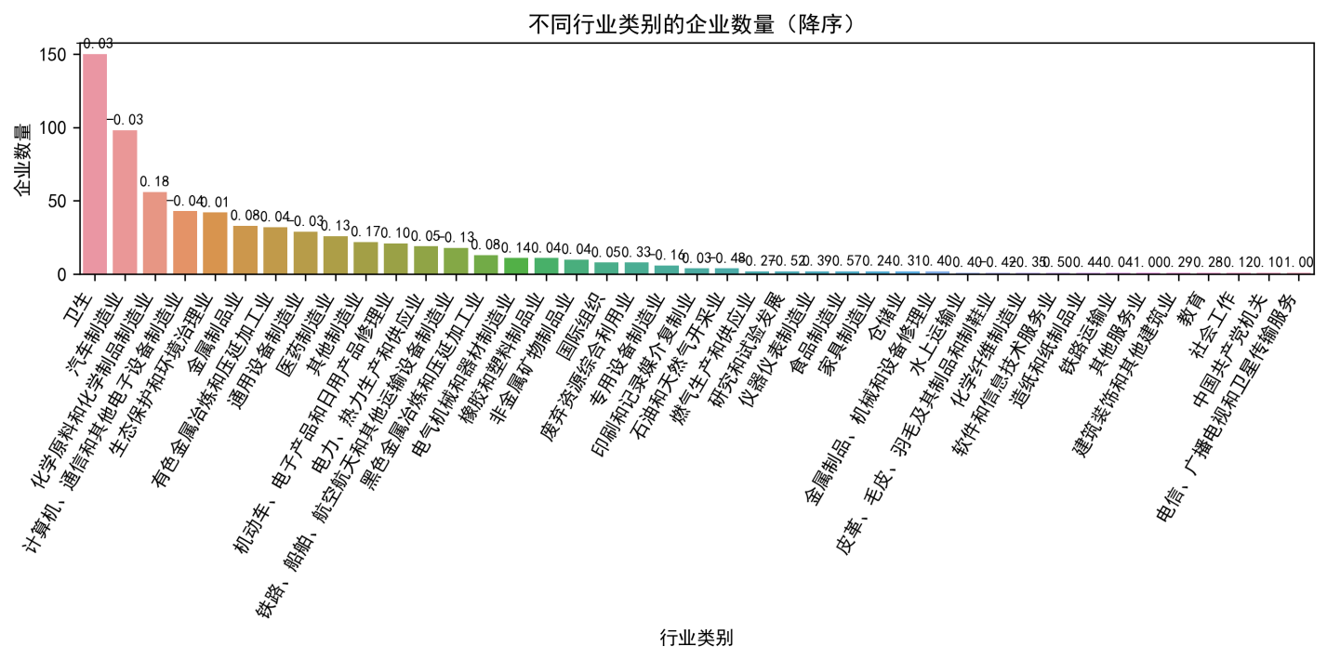

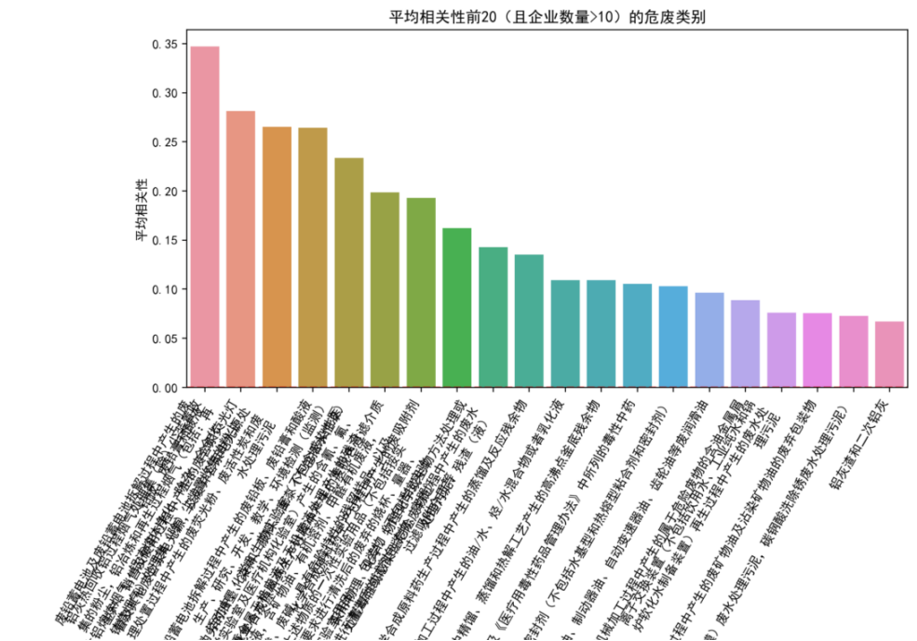

纳入分析的企业共计 718 家,涵盖 43 个不同行业,涉及 224 个不同危废类别。其中,年产废量大于 50 吨的企业有 490 家。在全部企业中,用电量与产废量相关性达到 0.6 以上的企业占比为 20.6%。

在对纳入分析的 718 家企业(涵盖 43 个不同行业、涉及 224 个危废类别)进行基础数据分析时,我们发现,尽管年产废量大于 50 吨的企业占比高达 490 家,但整体而言,用电量与产废量相关性达到 0.6 以上的企业仅占 20.6%。进一步从行业和产废类别维度进行聚合分析,我们观察到,当行业或产废类别数量增多时,整体相关性趋于弱化甚至不相关。这与实际生产经验相符,即不同企业在生产效率和废物产出模式上存在显著差异。这一发现也明确指出,简单地从宏观行业或产废类别层面推导单个企业的用电量与产废量关联性是不可行的。因此,本研究的重点必须聚焦于单个企业自身的历史数据分析,以捕捉其独特的生产规律和异常模式。

算法概述

鉴于企业生产模式的复杂性和数据特征的多样性,本研究并未采用单一的异常检测方法,而是根据不同的业务场景和数据特性,综合运用了五种核心算法,以期从多维度、多视角捕捉潜在的异常行为。这些算法包括:单位用电量产废量 MAD 分析、线性回归残差分析、归一化差异分析、突变趋势分析以及波动性同步性检验。

1. 单位用电量产废量 MAD 分析 (FeatureEngineeringDetector)

-

核心思路:

该方法关注企业的生产效率。它假设在正常生产状态下,单位用电量所对应的产废量(即生产效率)应保持相对稳定。通过计算“单位用电量产废量”这一比率,并应用对异常值鲁棒的 MAD(中位数绝对偏差)方法,来识别那些生产效率显著偏离历史水平的异常点。例如,一个企业突然出现“高耗电、低产出”或“低耗电、高产出”的情况,可能预示着数据问题或生产状态异常。 -

核心公式:

- 归一化 (避免除零):

waste_norm_1_2 = normalize_series(waste) + 1.0(归一化到 [1,2][1, 2]

- 归一化 (避免除零):

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?