你是否曾在 UI 开发中陷入 “恶性循环”?修改了输入框内容,要手动更新显示文本;调整了后台数据,又要回头改 UI 组件 —— 这种重复的 “同步工作” 不仅浪费时间,还容易引发 bug。而 Slint 的双向绑定恰好能终结这种麻烦,它让 UI 与数据像 “磁铁” 一样自动吸附,一方变化,另一方立刻响应。

本章将带你掌握 Slint 的核心能力:用双向绑定打通 UI 与数据的联动,通过编译配置让 Rust 与 Slint 无缝协作,再用线程安全的方式处理后台数据更新 —— 学会这些,你就能搭建出 “数据动、UI 跟着动” 的高效跨平台界面。

一、先搞懂基础配置:Cargo.toml 的 “分工”

要让 Rust 和 Slint 配合,首先得在Cargo.toml里明确两者的依赖关系。这份配置不仅是 “清单”,更是性能优化的关键,每一行都有它的作用。

[package]

name = "Slint_exam"

version = "0.1.0"

edition = "2024" # 使用2024版Rust语法,兼容最新特性

# 运行时依赖:程序运行时需要的Slint核心功能

[dependencies]

slint = "1.14" # Slint核心库,负责UI渲染、事件处理,1.14.x是稳定版

# 构建脚本依赖:编译Slint文件的“工具”

[build-dependencies]

slint-build = "1.14.1" # 关键!负责把.slint文件转成Rust能识别的代码

# 注意:版本必须与slint一致,否则会出现兼容性错误

# Release模式优化:让最终程序更小、启动更快(生产环境必配)

[profile.release]

opt-level = "z" # 优先减小文件体积(比"3"优化更侧重压缩,适合桌面应用)

lto = true # 链接时优化:删除冗余代码(比如没用到的UI组件)

codegen-units = 1 # 单代码生成单元:让LTO优化更彻底,进一步减体积

panic = "abort" # 出错时直接终止程序:移除“panic展开”代码,省空间

strip = "debuginfo" # 剥离调试信息:最终程序不含调试符号,体积再减30%+

核心解释:

- 依赖分工:

slint是 “运行时”,负责跑 UI;slint-build是 “编译时”,负责把 Slint 代码转成 Rust 代码。 - Release 优化:

opt-level="z"让程序体积最小,lto=true让程序运行更快,两者结合能让最终 exe 文件比 Debug 版小 50% 以上。

二、Slint 代码:用双向绑定实现 “自动同步”

src/text_input.slint是 UI 的 “蓝图”,这里定义了窗口、组件和数据绑定规则。双向绑定的核心就在这 —— 用<=>符号让数据和 UI “双向联动”。

// 导出组件:让Rust代码能创建这个UI实例

export component TextInputDemo inherits Window {

// 窗口基础属性:固定大小和标题,避免启动时窗口过小

width: 400px; // 窗口宽度(px是像素单位,Slint支持px、em等)

height: 200px; // 窗口高度

title: "文本输入双向绑定"; // 窗口标题,直观告诉用户功能

// 关键:双向绑定的数据源

// in-out property:表示这个属性既能被Rust改(in),也能被UI改(out)

in-out property <string> input_text: "请输入内容..."; // 默认提示文本

// 垂直布局:让组件从上到下排列(类似HTML的flex垂直布局)

VerticalLayout {

spacing: 16px; // 组件之间的间距(16px,避免拥挤)

padding: 12px; // 布局内边距(让组件不贴窗口边缘)

// 1. 文本输入框:用户输入的地方

TextInput {

// 双向绑定核心:input_text变 → TextInput的text变;反之亦然

text <=> root.input_text; // root指当前组件(TextInputDemo)

font-size: 16px; // 字体大小,16px适合桌面端阅读

}

// 2. 文本显示区:实时展示输入内容

Text {

// 单向绑定:只跟着input_text变(用户不能直接改Text的内容)

text: "您输入的信息是:" + root.input_text;

font-size: 16px;

color: #2c3e50; // 深灰色,比黑色更柔和,减少视觉疲劳

}

}

}

双向绑定的 “魔法” 拆解:

- 当你在

TextInput里输入文字时:TextInput.text变 → 触发root.input_text变 → 导致Text.text跟着变(实时显示输入内容)。 - 当 Rust 代码修改

input_text时:root.input_text变 → 触发TextInput.text变(输入框内容更新),同时Text.text也变(显示内容更新)。 - 对比单向绑定:如果用

text: root.input_text(冒号),只能 “数据→UI”,不能 “UI→数据”(比如输入框输入文字,input_text不会变)。

三、build.rs:编译 Slint 文件的 “桥梁”

build.rs是 Rust 的 “构建脚本”,会在编译main.rs之前执行。它的核心任务是:把.slint文件转成 Rust 代码,还能处理跨平台的特殊需求(比如 Windows 下去掉控制台黑框)。

// build.rs:编译阶段执行的脚本

fn main() {

// 第一步:编译Slint文件,生成Rust绑定

// 作用:把src/text_input.slint转成Rust代码(存在target目录下)

// 这样main.rs里的`slint::include_modules!()`才能找到TextInputDemo组件

slint_build::compile("src/text_input.slint")

.expect("编译.slint文件失败!检查路径是否正确:src/text_input.slint");

// 错误提示很重要:如果路径写错,能快速定位问题

// 第二步:Windows Release模式专属配置(解决“黑框”问题)

// 判断当前编译模式是否为Release(PROFILE是Cargo的环境变量)

if std::env::var("PROFILE").unwrap_or_default() == "release" {

// 1. /SUBSYSTEM:WINDOWS:告诉Windows这是GUI程序,不是控制台程序

// 没有这句,启动程序会带一个黑色的控制台窗口(很影响体验)

println!("cargo:rustc-link-arg=/SUBSYSTEM:WINDOWS");

// 2. /ENTRY:mainCRTStartup:适配Rust的main函数入口

// Windows默认找“mainCRTStartup”入口,Rust的main函数需要这个参数才能被识别

println!("cargo:rustc-link-arg=/ENTRY:mainCRTStartup");

}

}

关键细节:

- 编译路径:

slint_build::compile的路径必须正确(这里是src/text_input.slint),如果文件移到其他地方,要同步修改路径。 - Windows 黑框问题:只有 Release 模式需要加这两个参数,Debug 模式加了反而可能影响调试(比如看不到 println 输出)。

四、Rust 代码:创建 UI、处理多线程更新

src/main.rs是程序的 “入口”,负责创建 UI 实例、处理后台逻辑(比如多线程定时更新)。这里要注意 Slint 的 “线程规则”:UI 更新必须在主线程,所以跨线程操作需要用 “弱引用 + 事件循环调度”。

// 引入时间库:用于定时(5秒后更新UI)

use std::time::Duration;

// 关键:引入build.rs生成的Slint组件绑定

// 相当于把text_input.slint里的TextInputDemo组件“导入”到Rust中

slint::include_modules!();

// main函数返回Result:处理Slint可能的错误(比如创建窗口失败)

fn main() -> Result<(), slint::PlatformError> {

// 1. 创建UI窗口实例:TextInputDemo是slint文件里导出的组件

let window = TextInputDemo::new()?; // ?表示如果出错,直接返回错误

// 2. 获取UI的弱引用:跨线程传递的关键

// 为什么用弱引用(Weak)?

// - 强引用(&window)不能跨线程,弱引用可以

// - 弱引用不会导致“循环引用”(避免内存泄漏)

let window_weak = window.as_weak();

// 3. 多线程定时更新UI(模拟后台任务:比如从服务器拉取数据后更新UI)

std::thread::spawn(move || { // 创建新线程,处理耗时操作

// 第一步:模拟耗时操作(比如请求接口、计算数据)

std::thread::sleep(Duration::from_secs(5)); // 暂停5秒

// 第二步:调度到主线程更新UI(Slint规定:UI必须在主线程修改)

// upgrade_in_event_loop:把更新操作“扔”到UI主线程的事件循环里

window_weak.upgrade_in_event_loop(|ui| {

// 这里的ui就是TextInputDemo实例,修改input_text

ui.set_input_text("多线程:5秒后自动修改的内容!".into());

}).unwrap_or_else(|_| {

// 错误处理:如果窗口已经被关闭(比如用户5秒内关了窗口),打印错误

eprintln!("窗口已被销毁,无法更新UI");

});

});

// 4. 启动UI事件循环(阻塞当前线程,直到窗口关闭)

// 作用:监听鼠标点击、键盘输入等事件,维持UI运行

window.run()

}

多线程更新的 “避坑点”:

- 为什么不能直接在子线程改 UI?Slint 的 UI 渲染是单线程的,子线程直接改 UI 会导致线程安全问题(比如界面崩溃)。

- 弱引用的作用:

window_weak是跨线程的 “桥梁”,upgrade_in_event_loop会检查窗口是否还存在 —— 如果存在,就到主线程执行更新;如果不存在(用户关了窗口),就处理错误。 - 注释掉的单线程 Timer:

slint::Timer::single_shot是 Slint 提供的单线程定时工具,适合简单的定时任务;而std::thread::spawn适合复杂的后台任务(比如耗时计算、网络请求)。

五、编译与运行:看双向绑定的实际效果

配置和代码都写好后,用 Release 模式编译(优化效果最好),然后运行程序,就能看到双向绑定的 “自动同步” 效果。

1. 编译命令

cargo build --release

- 编译结果示例:

D:\rust_projects\Slint_exam>cargo build --release Compiling Slint_exam v0.1.0 (D:\rust_projects\Slint_exam) Finished `release` profile [optimized] target(s) in 1m 04s - 编译后的程序位置:

target/release/Slint_exam.exe(Windows)或target/release/Slint_exam(Linux/macOS)。

2. 运行效果

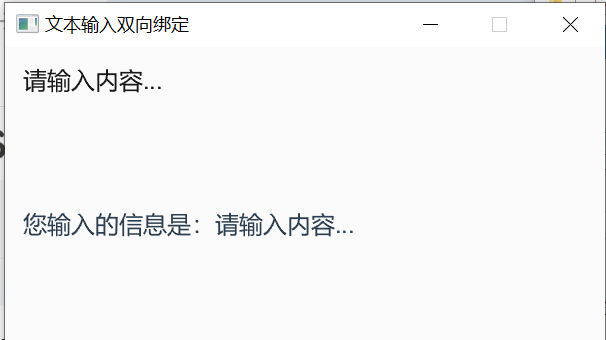

- 启动时:窗口显示 “请输入内容...”(

input_text的默认值),输入框和显示区都同步这个文本。

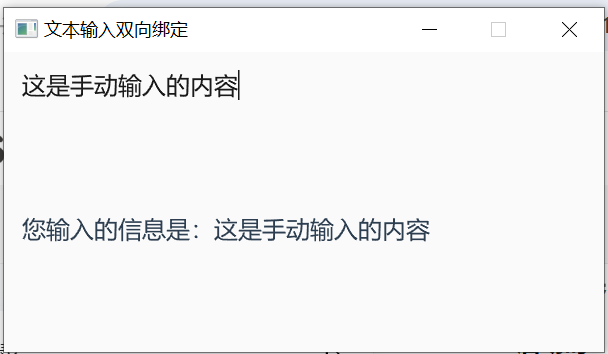

- 手动输入时:在输入框里打字,显示区的 “您输入的信息是:” 后面会实时跟着变(双向绑定生效)。

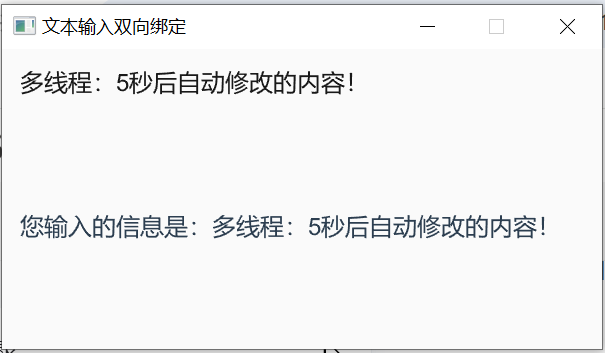

- 5 秒后:子线程执行完毕,通过

set_input_text修改input_text,输入框和显示区会同时更新为 “多线程:5 秒后自动修改的内容!”(跨线程更新 UI 生效)。

本章你已经掌握了 Slint 的 “三驾马车”:双向绑定解决数据同步,build.rs 打通编译流程,弱引用 + 事件循环实现线程安全更新。用这些知识,你已经能搭建出 “会响应数据变化” 的基础 UI 了。

但实际开发中,UI 不会这么简单的输入框和文本。下一章,我们将深入 Slint 的组件的灵活应用。

准备好动手了吗?下一章,我们构建更贴近实际需求的 UI!

418

418

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?