以下内容学习labuladong 的算法笔记时,所做的笔记记录,仅供学习使用感谢。

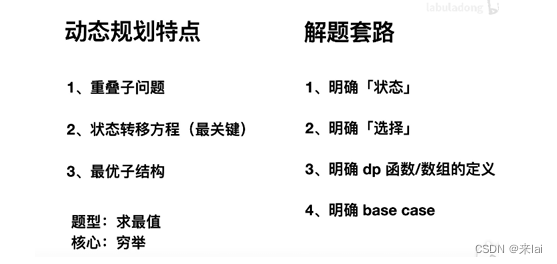

三、 动态规划篇

一、动态规划基本技巧

① 动态规划解题框架

注意:

1、动态规划问题的一般形式就是求最值。

2、存在「重叠子问题」,需要「备忘录」或者「DP table」来优化穷举过程

**3、求解动态规划的核心问题是穷举,通过列出正确的「状态转移方程」:明确「状态」 -> 定义 dp 数组/函数的含义 -> 明确「选择」-> 明确 base case **

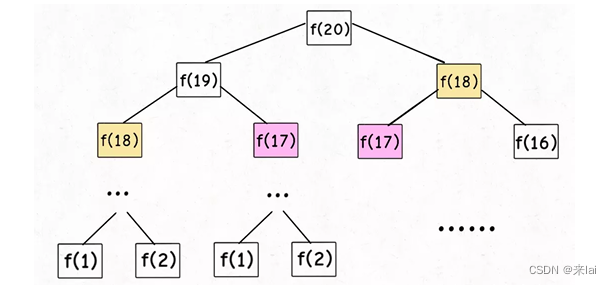

509、斐波那契数列问题

1、暴力递归

int fib(int N) {

if (N == 1 || N == 2) return 1;

return fib(N - 1) + fib(N - 2);

}

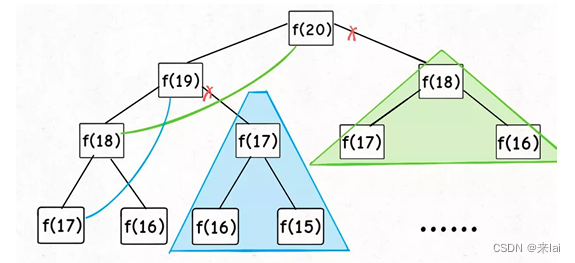

2、带备忘录的递归解法

int fib(int N) {

if (N < 1) return 0;

// 备忘录全初始化为 0

int[] memo= new int[n+1];

// 初始化最简情况

return helper(memo, N);

}

int helper(int[] memo, int n) {

// base case

if (n == 1 || n == 2) return 1;

// 已经计算过

if (memo[n] != 0) return memo[n];

memo[n] = helper(memo, n - 1) +

helper(memo, n - 2);

return memo[n];

}

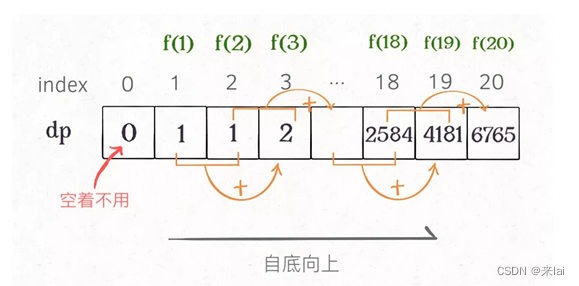

3、dp 数组的迭代解法

int fib(int N) {

int dp[] = new int[31];

// base case

dp[1] = dp[2] = 1;

for (int i = 3; i <= N; i++)

dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];

return dp[N];

}

//优化空间,因为只用记录前两个记录就可以

int fib(int n) {

if (n == 2 || n == 1)

return 1;

int prev = 1, curr = 1;

for (int i = 3; i <= n; i++) {

int sum = prev + curr;

prev = curr;

curr = sum;

}

return curr;

}

322、零钱兑换问题

1、暴力递归(会超时)

//纯递归,超时

public int coinChange(int[] coins, int amount) {

return result(coins,amount,0);

}

//减少数组下标为i的硬币值后,子问题的最优解,最终答案为子问题最优解+1

public int result(int[] coins,int amount,int index){

if(amount==0) return 0;

if(amount<0) return -1;

int min = Integer.MAX_VALUE; //amount减少一个硬币后,硬币个数最少(最优解为min+1)

for(int i = 0;i<coins.length;i++){

int cur = result(coins, amount-coins[i],i);//递归求依次减少值为coin[i]的硬币后,每个子问题的最优解

//如果值为-1,暂时先不考虑

if(cur==-1){

continue;

}

//求当前所有子问题最优解中,需要硬币个数最少的

if(cur < min ){

min = cur;

}

}

//如果此时,最小值仍为初始值,证明当前问题无最优解,返回-1

if(min == Integer.MAX_VALUE){

return -1;

}else{ //否则,返回子问题中,硬币最少的最优解

return min+1;

}

}

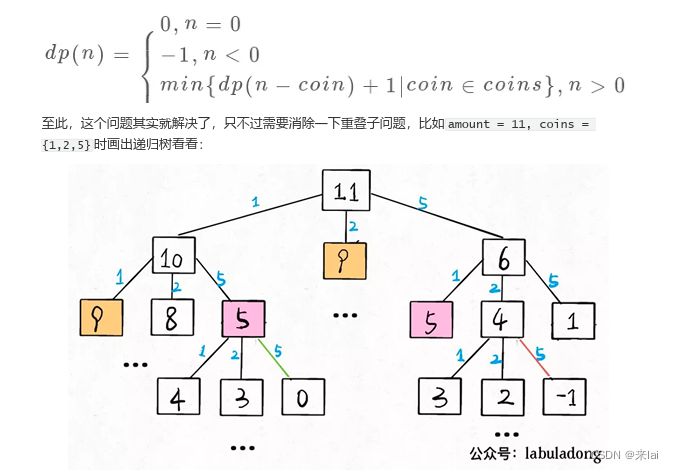

以上代码的数学形式就是状态转移方程:

时间复杂度分析:子问题总数 x 解决每个子问题的时间。

子问题总数为递归树节点个数,这个比较难看出来,是 O(n^k),总之是指数级别的。每个子问题中含有一个 for 循环,复杂度为 O(k)。所以总时间复杂度为 O(k * n^k),指数级别。

2、带备忘录的递归

public int coinChange(int[] coins, int amount) {

//面值<1时,需要0个硬币

if(amount<1) return 0;

return result(coins,amount, new int[amount+1]);

}

public int result(int[] coins,int amount,int[] memo){ //memo[]备忘录

//总数为0,返回0个硬币

if(amount==0) return 0;

if(amount<0) return -1;

if(memo[amount]!=0) return memo[amount];//如果备忘录中有当前值,找到它

int min = Integer.MAX_VALUE; //amount减少一个硬币后,硬币个数最少(最优解)

for(int i = 0;i<coins.length;i++){

int cur = result(coins, amount-coins[i],memo);//子问题

if(cur==-1){

continue;

}

if(cur < min&&cur>=0){

min = cur;

}

}

if(min== Integer.MAX_VALUE){

return memo[amount]=-1;

}else{

memo[amount]=min+1;

}

return memo[amount];

}

很显然「备忘录」大大减小了子问题数目,完全消除了子问题的冗余,所以子问题总数不会超过金额数 n,即子问题数目为 O(n)。处理一个子问题的时间不变,仍是 O(k),所以总的时间复杂度是 O(kn)。

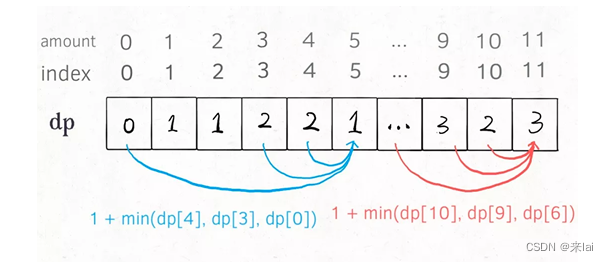

3、dp 数组的迭代解法

//自底向上迭代解法

//动态规划迭代 dp[i] = x表示,当目标金额为i时,至少需要x枚硬币。

public int coinChange(int[] coins, int amount) {

//dp[i]表示,当目标金额为i时,至少需要dp[i]枚硬币凑出

int[] dp = new int[amount + 1];//范围0-amount

//dp数组全部初始化为特殊值 amount+1

Arrays.fill(dp, amount + 1);//dp[]={amount+1,amount+1,amount+1,amount+1...}

//base case

dp[0]=0;

//遍历所有状态amount

for(int i=1;i<= amount;i++){

//遍历所有面额的硬币

for(int coin:coins){

//子问题无解跳过

if(i-coin < 0 ){

continue;

}

//状态转移

dp[i]=Math.min(dp[i],dp[i-coin]+1);

}

}

//看看金额amount是否可以凑出来,dp[0]==0+1,就取值-1

return (dp[amount] == amount + 1) ? -1 : dp[amount];

}

PS:为啥dp数组初始化为amount + 1呢,因为凑成amount金额的硬币数最多只可能等于amount(全用 1 元面值的硬币),所以初始化为amount + 1就相当于初始化为正无穷,便于后续取最小值。

② 动态规划答疑篇

一、最优子结构详解

**「最优子结构」**是某些问题的一种特定性质,并不是动态规划问题专有的。也就是说,很多问题其实都具有最优子结构,只是其中大部分不具有重叠子问题,所以我们不把它们归为动态规划系列问题而已。

我先举个很容易理解的例子:假设你们学校有 10 个班,你已经计算出了每个班的最高考试成绩。那么现在我要求你计算全校最高的成绩,你会不会算?当然会,而且你不用重新遍历全校学生的分数进行比较,而是只要在这 10 个最高成绩中取最大的就是全校的最高成绩。

我给你提出的这个问题就符合最优子结构:可以从子问题的最优结果推出更大规模问题的最优结果。让你算每个班的最优成绩就是子问题,你知道所有子问题的答案后,就可以借此推出全校学生的最优成绩这个规模更大的问题的答案。

你看,这么简单的问题都有最优子结构性质,只是因为显然没有重叠子问题,所以我们简单地求最值肯定用不出动态规划。

再举个例子:假设你们学校有 10 个班,你已知每个班的最大分数差(最高分和最低分的差值)。那么现在我让你计算全校学生中的最大分数差,你会不会算?可以想办法算,但是肯定不能通过已知的这 10 个班的最大分数差推到出来。因为这 10 个班的最大分数差不一定就包含全校学生的最大分数差,比如全校的最大分数差可能是 3 班的最高分和 6 班的最低分之差。

这次我给你提出的问题就不符合最优子结构,因为你没办通过每个班的最优值推出全校的最优值,没办法通过子问题的最优值推出规模更大的问题的最优值。前文 动态规划详解 说过,想满足最优子结,子问题之间必须互相独立。全校的最大分数差可能出现在两个班之间,显然子问题不独立,所以这个问题本身不符合最优子结构。

那么遇到这种最优子结构失效情况,怎么办?策略是:改造问题。对于最大分数差这个问题,我们不是没办法利用已知的每个班的分数差吗,那我只能这样写一段暴力代码:

int result = 0;

for (Student a : school) {

for (Student b : school) {

if (a is b) continue;

result = max(result, |a.score - b.score|);

}

}

return result;

改造问题,也就是把问题等价转化:最大分数差,不就等价于最高分数和最低分数的差么,那不就是要求最高和最低分数么,不就是我们讨论的第一个问题么,不就具有最优子结构了么?那现在改变思路,借助最优子结构解决最值问题,再回过头解决最大分数差问题,是不是就高效多了?

当然,上面这个例子太简单了,不过请读者回顾一下,我们做动态规划问题,是不是一直在求各种最值,本质跟我们举的例子没啥区别,无非需要处理一下重叠子问题。

前文 动态规划:不同的定义产生不同的解法 和 经典动态规划:高楼扔鸡蛋(进阶篇) 就展示了如何改造问题,不同的最优子结构,可能导致不同的解法和效率。

再举个常见但也十分简单的例子,求一棵二叉树的最大值,不难吧(简单起见,假设节点中的值都是非负数):

int maxVal(TreeNode root) {

if (root == null)

return -1;

int left = maxVal(root.left);

int right = maxVal(root.right);

return max(root.val, left, right);

}

你看这个问题也符合最优子结构,以root为根的树的最大值,可以通过两边子树(子问题)的最大值推导出来,结合刚才学校和班级的例子,很容易理解吧。

当然这也不是动态规划问题,旨在说明,最优子结构并不是动态规划独有的一种性质,能求最值的问题大部分都具有这个性质;但反过来,最优子结构性质作为动态规划问题的必要条件,一定是让你求最值的,以后碰到那种恶心人的最值题,思路往动态规划想就对了,这就是套路。

动态规划不就是从最简单的 base case 往后推导吗,可以想象成一个链式反应,不断以小博大。但只有符合最优子结构的问题,才有发生这种链式反应的性质。

找最优子结构的过程,其实就是证明状态转移方程正确性的过程,方程符合最优子结构就可以写暴力解了,写出暴力解就可以看出有没有重叠子问题了,有则优化,无则 OK。这也是套路,经常刷题的朋友应该能体会。

这里就不举那些正宗动态规划的例子了,读者可以翻翻历史文章,看看状态转移是如何遵循最优子结构的,这个话题就聊到这,下面再来看另外个动态规划迷惑行为。

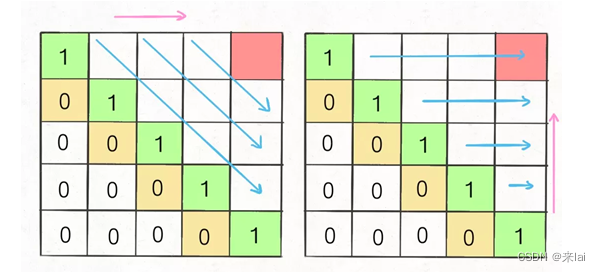

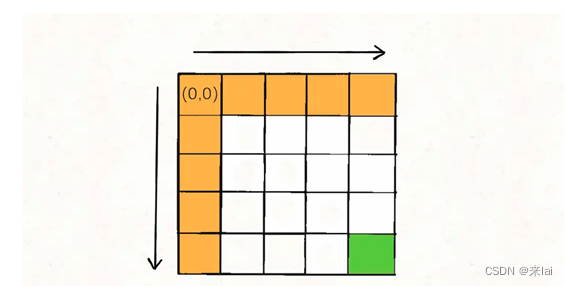

二、dp 数组的遍历方向

我相信读者做动态规划问题时,肯定会对dp数组的遍历顺序有些头疼。我们拿二维dp数组来举例,有时候我们是正向遍历:

int[][] dp = new int[m][n];

for (int i = 0; i < m; i++)

for (int j = 0; j < n; j++)

// 计算 dp[i][j]

有时候我们反向遍历:

for (int i = m - 1; i >= 0; i--)

for (int j = n - 1; j >= 0; j--)

// 计算 dp[i][j]

有时候可能会斜向遍历:

// 斜着遍历数组

for (int l = 2; l <= n; l++) {

for (int i = 0; i <= n - l; i++) {

int j = l + i - 1;

// 计算 dp[i][j]

}

}

甚至更让人迷惑的是,有时候发现正向反向遍历都可以得到正确答案,比如我们在 团灭 LeetCode 股票买卖问题 中有的地方就正反皆可。

那么,如果仔细观察的话可以发现其中的原因的。你只要把住两点就行了:

1、遍历的过程中,所需的状态必须是已经计算出来的。

2、遍历的终点必须是存储结果的那个位置。

下面来具体解释上面两个原则是什么意思。

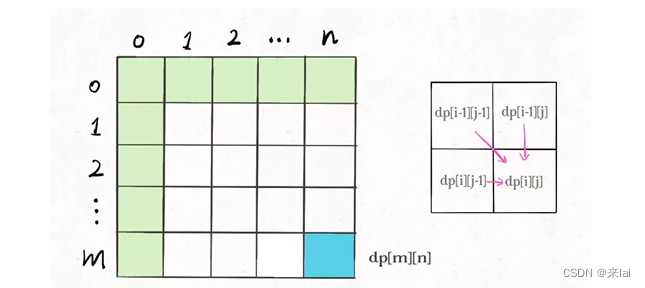

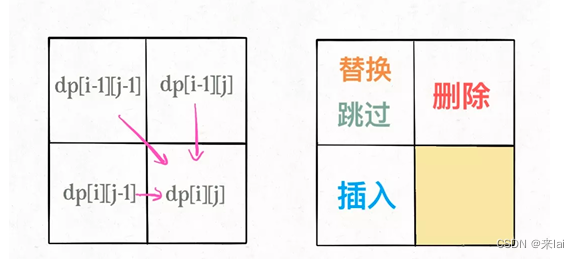

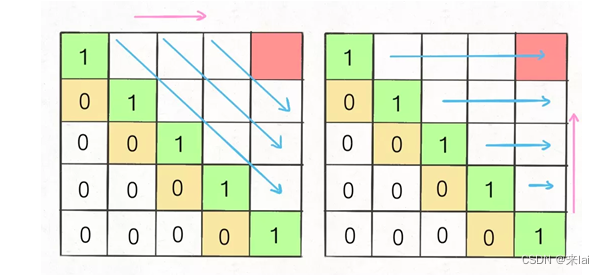

比如编辑距离这个经典的问题,详解见前文 经典动态规划:编辑距离,我们通过对dp数组的定义,确定了 base case 是dp[..][0]和dp[0][..],最终答案是dp[m][n];而且我们通过状态转移方程知道dp[i][j]需要从dp[i-1][j],dp[i][j-1],dp[i-1][j-1]转移而来,如下图:

那么,参考刚才说的两条原则,你该怎么遍历dp数组?肯定是正向遍历:

for (int i = 1; i < m; i++)

for (int j = 1; j < n; j++)

// 通过 dp[i-1][j], dp[i][j - 1], dp[i-1][j-1]

// 计算 dp[i][j]

因为,这样每一步迭代的左边、上边、左上边的位置都是 base case 或者之前计算过的,而且最终结束在我们想要的答案dp[m][n]。

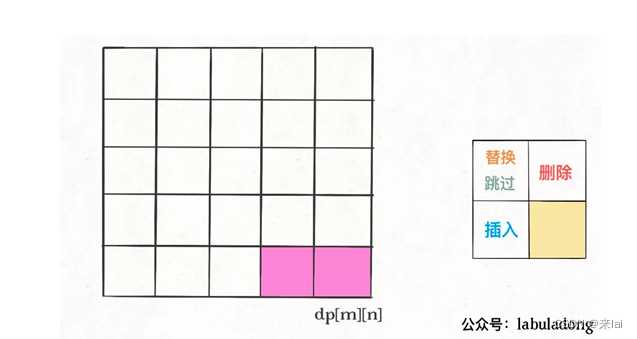

再举一例,回文子序列问题,详见前文 子序列解题模板:最长回文子序列,我们通过过对dp数组的定义,确定了 base case 处在中间的对角线,dp[i][j]需要从dp[i+1][j],dp[i][j-1],dp[i+1][j-1]转移而来,想要求的最终答案是dp[0][n-1],如下图:

这种情况根据刚才的两个原则,就可以有两种正确的遍历方式:

要么从左至右斜着遍历,要么从下向上从左到右遍历,这样才能保证每次dp[i][j]的左边、下边、左下边已经计算完毕,最终得到正确结果。

现在,你应该理解了这两个原则,主要就是看 base case 和最终结果的存储位置,保证遍历过程中使用的数据都是计算完毕的就行,有时候确实存在多种方法可以得到正确答案,可根据个人口味自行选择。

③ base case 和备忘录怎么定

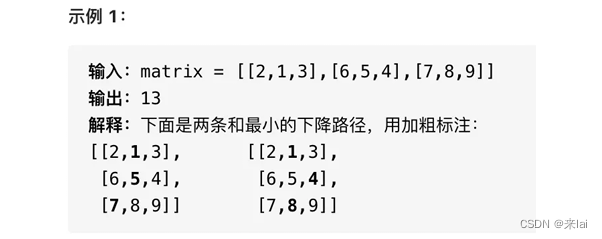

931.下降路径最小和

看下力扣第 931 题「下降路径最小和」,输入为一个n * n的二维数组matrix,请你计算从第一行落到最后一行,经过的路径和最小为多少。

函数签名如下:

int minFallingPathSum(int[][] matrix);

就是说你可以站在matrix的第一行的任意一个元素,需要下降到最后一行。

每次下降,可以向下、向左下、向右下三个方向移动一格。也就是说,可以从matrix[i][j]降到matrix[i+1][j]或matrix[i+1][j-1]或matrix[i+1][j+1]三个位置。

请你计算下降的「最小路径和」,比如说题目给了一个例子:

我们前文写过两道「路径和」相关的文章:动态规划之最小路径和 和 用动态规划算法通关魔塔。

今天这道题也是类似的,不算是困难的题目,所以我们借这道题来讲讲 base case 的返回值、备忘录的初始值、索引越界情况的返回值如何确定。

不过还是要通过 动态规划的标准套路 介绍一下这道题的解题思路,首先我们可以定义一个dp数组:

int dp(int[][] matrix, int i, int j);

这个dp函数的含义如下:

从第一行(matrix[0][..])向下落,落到位置matrix[i][j]的最小路径和为dp(matrix, i, j)。

根据这个定义,我们可以把主函数的逻辑写出来:

public int minFallingPathSum(int[][] matrix) {

int n = matrix.length;

int res = Integer.MAX_VALUE;

// 终点可能在最后一行的任意一列

for (int j = 0; j < n; j++) {

res = Math.min(res, dp(matrix, n - 1, j));

}

return res;

}

因为我们可能落到最后一行的任意一列,所以要穷举一下,看看落到哪一列才能得到最小的路径和。

接下来看看dp函数如何实现。

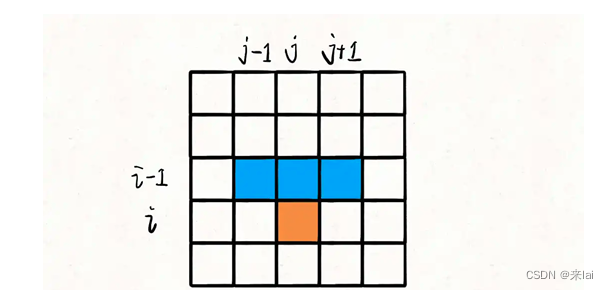

对于matrix[i][j],只有可能从matrix[i-1][j], matrix[i-1][j-1], matrix[i-1][j+1]这三个位置转移过来。

那么,只要知道到达(i-1, j), (i-1, j-1), (i-1, j+1)这三个位置的最小路径和,加上matrix[i][j]的值,就能够计算出来到达位置(i, j)的最小路径和:

//暴力法

int dp(int[][] matrix, int i, int j) {

// 非法索引检查

if (i < 0 || j < 0 ||

i >= matrix.length ||

j >= matrix[0].length) {

// 返回一个特殊值

return 99999;

}

// base case

if (i == 0) {

return matrix[i][j];

}

// 状态转移

return matrix[i][j] + min(

dp(matrix, i - 1, j),

dp(matrix, i - 1, j - 1),

dp(matrix, i - 1, j + 1)

);

}

int min(int a, int b, int c) {

return Math.min(a, Math.min(b, c));

}

当然,上述代码是暴力穷举解法,我们可以用备忘录的方法消除重叠子问题,完整代码如下:

//备忘录法

public int minFallingPathSum(int[][] matrix) {

int n = matrix.length;

int res = Integer.MAX_VALUE;

// 备忘录里的值初始化为 66666

memo = new int[n][n];

for (int i = 0; i < n; i++) {

Arrays.fill(memo[i], 66666);

}

// 终点可能在 matrix[n-1] 的任意一列

for (int j = 0; j < n; j++) {

res = Math.min(res, dp(matrix, n - 1, j));

}

return res;

}

int[][] memo;// 备忘录

int dp(int[][] matrix, int i, int j) {

// 1、索引合法性检查

if (i < 0 || j < 0 ||

i >= matrix.length ||

j >= matrix[0].length) {

return 99999;

}

// 2、base case

if (i == 0) {

return matrix[0][j];

}

// 3、查找备忘录,防止重复计算

if (memo[i][j] != 66666) {

return memo[i][j];

}

// 进行状态转移

memo[i][j] = matrix[i][j] + min(

dp(matrix, i - 1, j),

dp(matrix, i - 1, j - 1),

dp(matrix, i - 1, j + 1)

);

return memo[i][j];

}

int min(int a, int b, int c) {

return Math.min(a, Math.min(b, c));

}

如果看过我们公众号之前的动态规划系列文章,这个解题思路应该是非常容易理解的。

那么本文对于这个dp函数仔细探讨三个问题:

1、对于索引的合法性检测,返回值为什么是 99999?其他的值行不行?

2、base case 为什么是i == 0?

3、备忘录memo的初始值为什么是 66666?其他值行不行?

首先,说说 base case 为什么是i == 0,返回值为什么是matrix[0][j],这是根据dp函数的定义所决定的。

回顾我们的dp函数定义:

从第一行(matrix[0][..])向下落,落到位置matrix[i][j]的最小路径和为dp(matrix, i, j)。

根据这个定义,我们就是从matrix[0][j]开始下落。那如果我们想落到的目的地就是i == 0,所需的路径和当然就是matrix[0][j]呗。

再说说备忘录memo的初始值为什么是 66666,这是由题目给出的数据范围决定的。

备忘录memo数组的作用是什么?

就是防止重复计算,将dp(matrix, i, j)的计算结果存进memo[i][j],遇到重复计算可以直接返回。

那么,我们必须要知道memo[i][j]到底存储计算结果没有,对吧?如果存结果了,就直接返回;没存,就去递归计算。

所以,memo的初始值一定得是特殊值,和合法的答案有所区分。

我们回过头看看题目给出的数据范围:

matrix是n * n的二维数组,其中1 <= n <= 100;对于二维数组中的元素,有-100 <= matrix[i][j] <= 100。

假设matrix的大小是 100 x 100,所有元素都是 100,那么从第一行往下落,得到的路径和就是 100 x 100 = 10000,也就是最大的合法答案。

类似的,依然假设matrix的大小是 100 x 100,所有元素是 -100,那么从第一行往下落,就得到了最小的合法答案 -100 x 100 = -10000。

也就是说,这个问题的合法结果会落在区间[-10000, 10000]中。

所以,我们memo的初始值就要避开区间[-10000, 10000],换句话说,memo的初始值只要在区间(-inf, -10001] U [10001, +inf)中就可以。

最后,说说对于不合法的索引,返回值应该如何确定,这需要根据我们状态转移方程的逻辑确定。

对于这道题,状态转移的基本逻辑如下:

int dp(int[][] matrix, int i, int j) {

return matrix[i][j] + min(

dp(matrix, i - 1, j),

dp(matrix, i - 1, j - 1),

dp(matrix, i - 1, j + 1)

);

}

显然,i - 1, j - 1, j + 1这几个运算可能会造成索引越界,对于索引越界的dp函数,应该返回一个不可能被取到的值。

因为我们调用的是min函数,最终返回的值是最小值,所以对于不合法的索引,只要dp函数返回一个永远不会被取到的最大值即可。

刚才说了,合法答案的区间是[-10000, 10000],所以我们的返回值只要大于 10000 就相当于一个永不会取到的最大值。

换句话说,只要返回区间[10001, +inf)中的一个值,就能保证不会被取到。

至此,我们就把动态规划相关的三个细节问题举例说明了。

拓展延伸一下,建议大家做题时,除了题意本身,一定不要忽视题目给定的其他信息。

本文举的例子,测试用例数据范围可以确定「什么是特殊值」,从而帮助我们将思路转化成代码。

除此之外,数据范围还可以帮我们估算算法的时间/空间复杂度。

比如说,有的算法题,你只想到一个暴力求解思路,时间复杂度比较高。如果发现题目给定的数据量比较大,那么肯定可以说明这个求解思路有问题或者存在优化的空间。

除了数据范围,有时候题目还会限制我们算法的时间复杂度,这种信息其实也暗示着一些东西。

比如要求我们的算法复杂度是O(NlogN),你想想怎么才能搞出一个对数级别的复杂度呢?

肯定得用到 二分搜索 或者二叉树相关的数据结构,比如TreeMap,PriorityQueue之类的对吧。

再比如,有时候题目要求你的算法时间复杂度是O(MN),这可以联想到什么?

可以大胆猜测,常规解法是用 回溯算法 暴力穷举,但是更好的解法是动态规划,而且是一个二维动态规划,需要一个M * N的二维dp数组,所以产生了这样一个时间复杂度。

dp自底向上解法:

class Solution {

public int minFallingPathSum(int[][] matrix) {

int n=matrix.length;

if(n==1) return matrix[0][0];//只有一行情况

int[][] dp=new int[n][n];//// 定义 dp[i][j] 的值为 matrix[i][j] 下降路径的最小值。

for(int j=0;j<n;j++) {

dp[0][j]=matrix[0][j];

}

for(int i=1;i<n;i++){

for( int j=0;j<n;j++){

if(j==0){

dp[i][j]=matrix[i][j]+Math.min(dp[i-1][j],dp[i-1][j+1]);

}else if(j==n-1) {

dp[i][j]=matrix[i][j]+Math.min(dp[i-1][j-1],dp[i-1][j]);

}else{

dp[i][j]=matrix[i][j]+Math.min(Math.min(dp[i-1][j-1],dp[i-1][j]),dp[i-1][j+1]);

}

}

}

int res=Integer.MAX_VALUE;

for(int j=0;j<n;j++){

res=Math.min(dp[n-1][j],res);

}

return res;

}

}

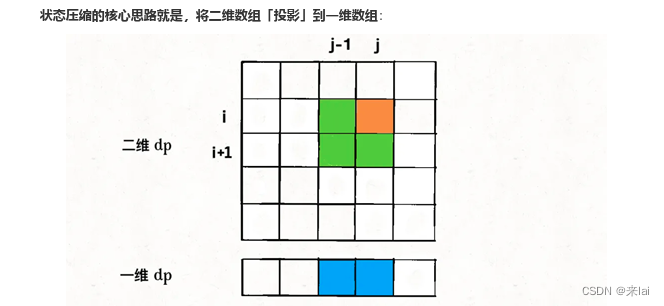

④ 状态压缩:对动态规划进行降维打击

「状态压缩」技巧,就能够把很多动态规划解法的空间复杂度进一步降低,由 O(N^2) 降低到 O(N),

能够使用状态压缩技巧的动态规划都是二维dp问题,你看它的状态转移方程,如果计算状态dp[i][j]需要的都是dp[i][j]相邻的状态,那么就可以使用状态压缩技巧,将二维的dp数组转化成一维,将空间复杂度从 O(N^2) 降低到 O(N)。

什么叫「和dp[i][j]相邻的状态」呢,比如前文 最长回文子序列 中,最终的代码如下:

516、最长回文子序列

public int longestPalindromeSubseq(String s) {

int n = s.length();

// dp 数组全部初始化为 0

int dp[][] =new int[n][n];

for(int[] row:dp){

Arrays.fill(row,0);

}

// base case

for (int i = 0; i < n; i++)

dp[i][i] = 1;

// 反着遍历保证正确的状态转移

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) { //n-2可以看图得出

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

// 状态转移方程

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1] + 2;

else

dp[i][j] = Math.max(dp[i + 1][j], dp[i][j - 1]);

}

}

// 整个 s 的最长回文子串长度

return dp[0][n - 1];

}

PS:我们本文不探讨如何推状态转移方程,只探讨对二维 DP 问题进行状态压缩的技巧。技巧都是通用的,所以如果你没看过前文,不明白这段代码的逻辑也无妨,完全不会阻碍你学会状态压缩。

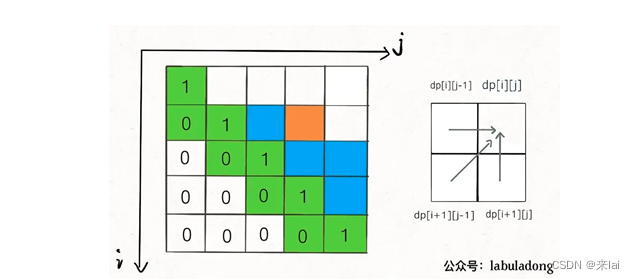

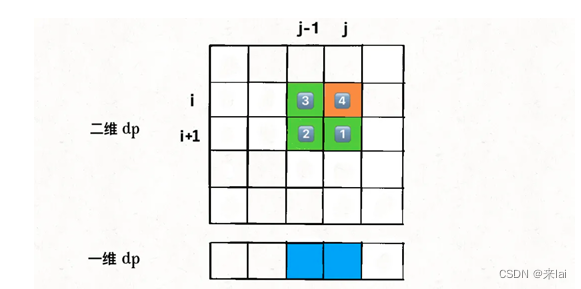

你看我们对dp[i][j]的更新,其实只依赖于dp[i+1][j-1], dp[i][j-1], dp[i+1][j]这三个状态:

这就叫和dp[i][j]相邻,反正你计算dp[i][j]只需要这三个相邻状态,其实根本不需要那么大一个二维的 dp table 对不对?

思路很直观,但是也有一个明显的问题,图中dp[i][j-1]和dp[i+1][j-1]这两个状态处在同一列,而一维数组中只能容下一个,那么当我计算dp[i][j]时,他俩必然有一个会被另一个覆盖掉,怎么办?

这就是状态压缩的难点,下面就来分析解决这个问题,还是拿「最长回文子序列」问题举例,它的状态转移方程主要逻辑就是如下这段代码:

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

// 状态转移方程

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1] + 2;

else

dp[i][j] = Math.max(dp[i + 1][j], dp[i][j - 1]);

}

}

想把二维dp数组压缩成一维,一般来说是把第一个维度,也就是i这个维度去掉,只剩下j这个维度。压缩后的一维dp数组就是之前二维dp数组的dp[i][..]那一行。

我们先将上述代码进行改造,直接无脑去掉i这个维度,把dp数组变成一维:

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

// 在这里,一维 dp 数组中的数是什么?

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

dp[j] = dp[j - 1] + 2;

else

dp[j] = Math.max(dp[j], dp[j - 1]);

}

}

上述代码的一维dp数组只能表示二维dp数组的一行dp[i][..],那我怎么才能得到dp[i+1][j-1], dp[i][j-1], dp[i+1][j]这几个必要的的值,进行状态转移呢?

在代码中注释的位置,将要进行状态转移,更新dp[j],那么我们要来思考两个问题:

1、在对dp[j]赋新值之前,dp[j]对应着二维dp数组中的什么位置?

2、dp[j-1]对应着二维dp数组中的什么位置?

对于问题 1,在对dp[j]赋新值之前,dp[j]的值就是外层 for 循环上一次迭代算出来的值,也就是对应二维dp数组中dp[i+1][j]的位置。

对于问题 2,dp[j-1]的值就是内层 for 循环上一次迭代算出来的值,也就是对应二维dp数组中dp[i][j-1]的位置。

那么问题已经解决了一大半了,只剩下二维dp数组中的dp[i+1][j-1]这个状态我们不能直接从一维dp数组中得到:

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

// dp[i][j] = dp[i+1][j-1] + 2;

dp[j] = ?? + 2;

else

// dp[i][j] = max(dp[i+1][j], dp[i][j-1]);

dp[j] = Math.max(dp[j], dp[j - 1]);

}

}

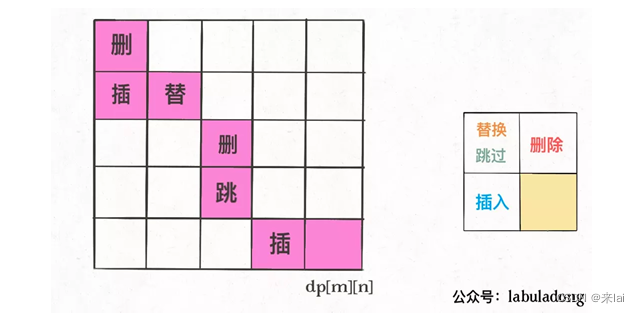

因为 for 循环遍历i和j的顺序为从右向左,从下向上,所以可以发现,在更新一维dp数组的时候,dp[i+1][j-1]会被dp[i][j-1]覆盖掉,图中标出了这四个位置被遍历到的次序:

那么如果我们想得到dp[i+1][j-1],就必须在它被覆盖之前用一个临时变量temp把它存起来,并把这个变量的值保留到计算dp[i][j]的时候。为了达到这个目的,结合上图,我们可以这样写代码:

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {

// 存储 dp[i+1][j-1] 的变量

int pre = 0;

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

int temp = dp[j];

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

// dp[i][j] = dp[i+1][j-1] + 2;

dp[j] = pre + 2;

else

dp[j] = Math.max(dp[j], dp[j - 1]);

// 到下一轮循环,pre 就是 dp[i+1][j-1] 了

pre = temp;

}

}

别小看这段代码,这是一维dp最精妙的地方,会者不难,难者不会。为了清晰起见,我用具体的数值来拆解这个逻辑:

假设现在i = 5, j = 7且s[5] == s[7],那么现在会进入下面这个逻辑对吧:

if (s.charAt(5) == s.charAt(7))

// dp[5][7] = dp[i+1][j-1] + 2;

dp[7] = pre + 2;

我问你这个pre变量是什么?是内层 for 循环上一次迭代的temp值。

那我再问你内层 for 循环上一次迭代的temp值是什么?是dp[j-1]也就是dp[6],但这是外层 for 循环上一次迭代对应的dp[6],也就是二维dp数组中的dp[i+1][6] = dp[6][6]。

也就是说,pre变量就是dp[i+1][j-1] = dp[6][6],也就是我们想要的结果。

那么现在我们成功对状态转移方程进行了降维打击,算是最硬的的骨头啃掉了,但注意到我们还有 base case 要处理呀:

// dp 数组全部初始化为 0

int dp[][] =new int[n][n];

for(int[] row:dp){

Arrays.fill(row,0);

}

// base case

for (int i = 0; i < n; i++)

dp[i][i] = 1;

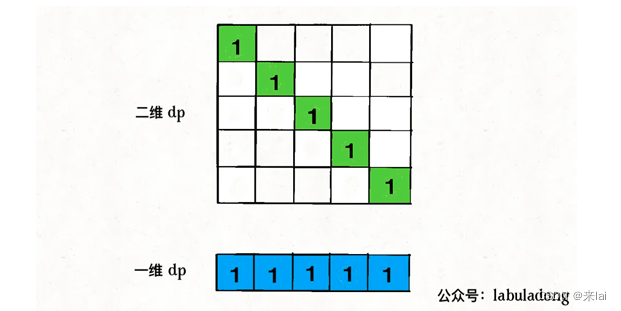

如何把 base case 也打成一维呢?**很简单,记住,状态压缩就是投影,**我们把 base case 投影到一维看看:

二维dp数组中的 base case 全都落入了一维dp数组,不存在冲突和覆盖,所以说我们直接这样写代码就行了:

// 一维 dp 数组全部初始化为 1

int[] dp =new int[n];

Arrays.fill(dp,1);

至此,我们把 base case 和状态转移方程都进行了降维,实际上已经写出完整代码了:

class Solution {

int longestPalindromeSubseq(String s) {

int n = s.length();

// base case:一维 dp 数组全部初始化为 1

int[] dp =new int[n];

Arrays.fill(dp,1);

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {

int pre = 0;

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

int temp = dp[j];

// 状态转移方程

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

dp[j] = pre + 2;

else

dp[j] = Math.max(dp[j], dp[j - 1]);

pre = temp;

}

}

return dp[n - 1];

}

}

本文就结束了,不过状态压缩技巧再牛逼,也是基于常规动态规划思路之上的。

你也看到了,使用状态压缩技巧对二维dp数组进行降维打击之后,解法代码的可读性变得非常差了,如果直接看这种解法,任何人都是一脸懵逼的。

算法的优化就是这么一个过程,先写出可读性很好的暴力递归算法,然后尝试运用动态规划技巧优化重叠子问题,最后尝试用状态压缩技巧优化空间复杂度。

⑤ 动态规划和回溯算法到底谁大?

我们前文经常说回溯算法和递归算法有点类似,有的问题如果实在想不出状态转移方程,尝试用回溯算法暴力解决也是一个聪明的策略,总比写不出来解法强。

那么,回溯算法和动态规划到底是啥关系?它俩都涉及递归,算法模板看起来还挺像的,都涉及做「选择」,真的酷似父与子。

那么,它俩具体有啥区别呢?回溯算法和动态规划之间,是否可能互相转化呢?

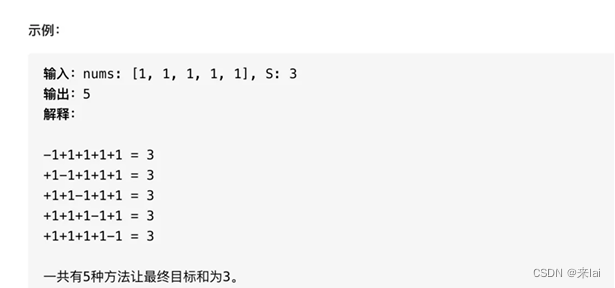

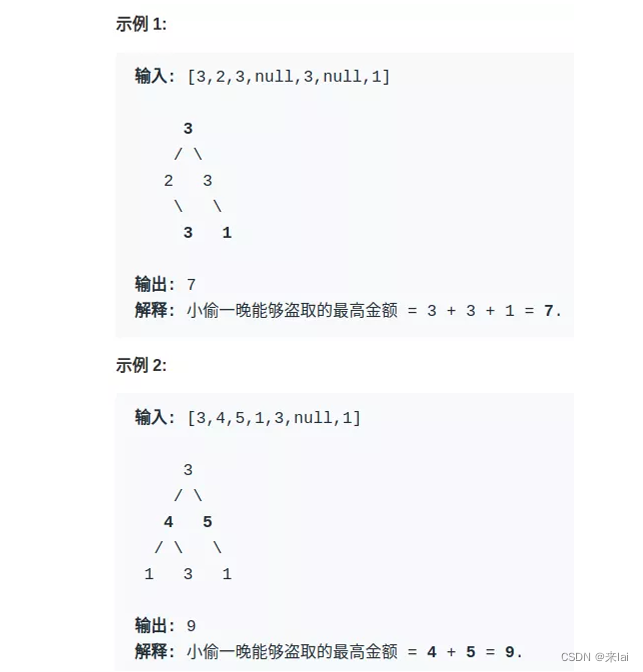

今天就用力扣第 494 题「目标和」来详细对比一下回溯算法和动态规划,真可谓群魔乱舞:

494 .目标和

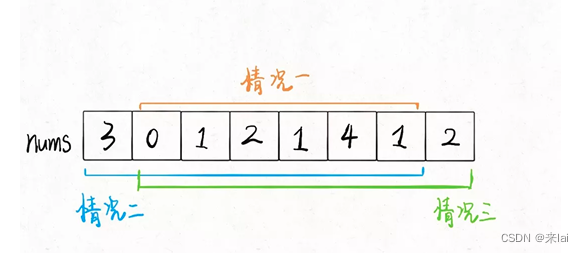

注意,给出的例子 nums 全是 1,但实际上可以是任意正整数哦。

一、回溯思路

其实我第一眼看到这个题目,花了两分钟就写出了一个回溯解法。

任何算法的核心都是穷举,回溯算法就是一个暴力穷举算法,前文 回溯算法解题框架 就写了回溯算法框架:

def backtrack(路径, 选择列表):

if 满足结束条件:

result.add(路径)

return

for 选择 in 选择列表:

做选择

backtrack(路径, 选择列表)

撤销选择

关键就是搞清楚什么是「选择」,而对于这道题,「选择」不是明摆着的吗?

对于每个数字 nums[i],我们可以选择给一个正号 + 或者一个负号 -,然后利用回溯模板穷举出来所有可能的结果,数一数到底有几种组合能够凑出 target 不就行了嘛?

伪码思路如下:

def backtrack(nums, i):

if i == len(nums):

if 达到 target:

result += 1

return

for op in { +1, -1 }:

选择 op * nums[i]

# 穷举 nums[i + 1] 的选择

backtrack(nums, i + 1)

撤销选择

如果看过我们之前的几篇回溯算法文章,这个代码可以说是比较简单的了:

int result = 0;

/* 主函数 */

int findTargetSumWays(int[] nums, int target) {

if (nums.length == 0) return 0;

backtrack(nums, 0, target);

return result;

}

/* 回溯算法模板 */

void backtrack(int[] nums, int i, int rest) {

// base case

if (i == nums.length) {

if (rest == 0) {

// 说明恰好凑出 target

result++;

}

return;

}

// 给 nums[i] 选择 - 号

rest += nums[i];

// 穷举 nums[i + 1]

backtrack(nums, i + 1, rest);

// 撤销选择

rest -= nums[i];

// 给 nums[i] 选择 + 号

rest -= nums[i];

// 穷举 nums[i + 1]

backtrack(nums, i + 1, rest);

// 撤销选择

rest += nums[i];

}

有的读者可能问,选择 - 的时候,为什么是 rest += nums[i],选择 + 的时候,为什么是 rest -= nums[i] 呢,是不是写反了?

不是的,「如何凑出 target」和「如何把 target 减到 0」其实是一样的。我们这里选择后者,因为前者必须给 backtrack 函数多加一个参数,我觉得不美观:

void backtrack(int[] nums, int i, int sum, int target) {

// base case

if (i == nums.length) {

if (sum == target) {

result++;

}

return;

}

// ...

}

因此,如果我们给 nums[i] 选择 + 号,就要让 rest - nums[i],反之亦然。

以上回溯算法可以解决这个问题,时间复杂度为 O(2^N),N 为 nums 的大小。这个复杂度怎么算的?回忆前文 学习数据结构和算法的框架思维,发现这个回溯算法就是个二叉树的遍历问题:

void backtrack(int[] nums, int i, int rest) {

if (i == nums.length) {

return;

}

backtrack(nums, i + 1, rest - nums[i]);

backtrack(nums, i + 1, rest + nums[i]);

}

树的高度就是 nums 的长度嘛,所以说时间复杂度就是这棵二叉树的节点数,为 O(2^N),其实是非常低效的。

那么,这个问题如何用动态规划思想进行优化呢?

二、消除重叠子问题

动态规划之所以比暴力算法快,是因为动态规划技巧消除了重叠子问题。

如何发现重叠子问题?看是否可能出现重复的「状态」。对于递归函数来说,函数参数中会变的参数就是「状态」,对于 backtrack 函数来说,会变的参数为 i 和 rest。

前文 动态规划之编辑距离 说了一种一眼看出重叠子问题的方法,先抽象出递归框架:

void backtrack(int i, int rest) {

backtrack(i + 1, rest - nums[i]);

backtrack(i + 1, rest + nums[i]);

}

举个简单的例子,如果 nums[i] = 0,会发生什么?

void backtrack(int i, int rest) {

backtrack(i + 1, rest);

backtrack(i + 1, rest);

}

你看,这样就出现了两个「状态」完全相同的递归函数,无疑这样的递归计算就是重复的。这就是重叠子问题,而且只要我们能够找到一个重叠子问题,那一定还存在很多的重叠子问题。

因此,状态 (i, rest) 是可以用备忘录技巧进行优化的:

int findTargetSumWays(int[] nums, int target) {

if (nums.length == 0) return 0;

return dp(nums, 0, target);

}

// 备忘录

HashMap<String, Integer> memo = new HashMap<>();

int dp(int[] nums, int i, int rest) {

// base case

if (i == nums.length) {

if (rest == 0) return 1;

return 0;

}

// 把它俩转成字符串才能作为哈希表的键

String key = i + "," + rest;

// 避免重复计算

if (memo.containsKey(key)) {

return memo.get(key);

}

// 还是穷举

int result = dp(nums, i + 1, rest - nums[i]) + dp(nums, i + 1, rest + nums[i]);

// 记入备忘录

memo.put(key, result);

return result;

}

以前我们都是用 Python 的元组配合哈希表 dict 来做备忘录的,其他语言没有元组,可以用把「状态」转化为字符串作为哈希表的键,这是一个常用的小技巧。

这个解法通过备忘录消除了很多重叠子问题,效率有一定的提升,但是这就结束了吗?

三、动态规划

事情没有这么简单,先来算一算,消除重叠子问题之后,算法的时间复杂度是多少?其实最坏情况下依然是 O(2^N)。

为什么呢?因为我们只不过恰好发现了重叠子问题,顺手用备忘录技巧给优化了,但是底层思路没有变,依然是暴力穷举的回溯算法,依然在遍历一棵二叉树。这只能叫对回溯算法进行了「剪枝」,提升了算法在某些情况下的效率,但算不上质的飞跃。

其实,这个问题可以转化为一个子集划分问题,而子集划分问题又是一个典型的背包问题。动态规划总是这么玄学,让人摸不着头脑……

首先,如果我们把 nums 划分成两个子集 A 和 B,分别代表分配 + 的数和分配 - 的数,那么他们和 target 存在如下关系:

sum(A) - sum(B) = target

sum(A) = target + sum(B)

sum(A) + sum(B) = target + sum(B) + sum(B)

sum(nums) - target = 2 * sum(B)

综上,可以推出 sum(B) = (sum(nums) - target) / 2,也就是把原问题转化成:nums 中存在几个子集 B,使得 B 中元素的和为 (sum(nums) - target) / 2?

类似的子集划分问题我们前文 经典背包问题:子集划分 讲过,现在实现这么一个函数:

/* 计算 nums 中有几个子集的和为 sum */

int subsets(int[] nums, int sum) {}

然后,可以这样调用这个函数:

int findTargetSumWays(int[] nums, int target) {

int sum = 0;

for (int n : nums) sum += n;

// 这两种情况,不可能存在合法的子集划分

if (sum < target || (sum + target) % 2 == 1) {

return 0;

}

return subsets(nums, (sum - target) / 2); //注意:解决目标和为负数的情况

}

好的,变成背包问题的标准形式:

有一个背包,容量为 sum,现在给你 N 个物品,第 i 个物品的重量为 nums[i - 1](注意 1 <= i <= N),每个物品只有一个,请问你有几种不同的方法能够恰好装满这个背包?

现在,这就是一个正宗的动态规划问题了,下面按照我们一直强调的动态规划套路走流程:

第一步要明确两点,「状态」和「选择」。

对于背包问题,这个都是一样的,状态就是「背包的容量」和「可选择的物品」,选择就是「装进背包」或者「不装进背包」。

第二步要明确 dp 数组的定义。

按照背包问题的套路,可以给出如下定义:

dp[i][j] = x 表示,若只在前 i 个物品中选择,若当前背包的容量为 j,则最多有 x 种方法可以恰好装满背包。

翻译成我们探讨的子集问题就是,若只在 nums 的前 i 个元素中选择,若目标和为 j,则最多有 x 种方法划分子集。

根据这个定义,显然 dp[0][..] = 0,因为没有物品的话,根本没办法装背包;dp[..][0] = 1,因为如果背包的最大载重为 0,「什么都不装」就是唯一的一种装法。

我们所求的答案就是 dp[N][sum],即使用所有 N 个物品,有几种方法可以装满容量为 sum 的背包。

第三步,根据「选择」,思考状态转移的逻辑。

回想刚才的 dp 数组含义,可以根据「选择」对 dp[i][j] 得到以下状态转移:

如果不把 nums[i] 算入子集,或者说你不把这第 i 个物品装入背包,那么恰好装满背包的方法数就取决于上一个状态 dp[i-1][j],继承之前的结果。

如果把 nums[i] 算入子集,或者说你把这第 i 个物品装入了背包,那么只要看前 i - 1 个物品有几种方法可以装满 j - nums[i-1] 的重量就行了,所以取决于状态 dp[i-1][j-nums[i-1]]。

PS:注意我们说的 i 是从 1 开始算的,而数组 nums 的索引时从 0 开始算的,所以 nums[i-1] 代表的是第 i 个物品的重量,j - nums[i-1] 就是背包装入物品 i 之后还剩下的容量。

由于 dp[i][j] 为装满背包的总方法数,所以应该以上两种选择的结果求和,得到状态转移方程:

dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i-1][j-nums[i-1]];

然后,根据状态转移方程写出动态规划算法:

/* 计算 nums 中有几个子集的和为 sum */

int subsets(int[] nums, int sum) {

int n = nums.length;

int[][] dp = new int[n + 1][sum + 1];

// base case

for (int i = 0; i <= n; i++) {

dp[i][0] = 1;

}

for (int i = 1; i <= n; i++) {

for (int j = 0; j <= sum; j++) {

if (j >= nums[i-1]) {

// 两种选择的结果之和

dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i-1][j-nums[i-1]];

} else {

// 背包的空间不足,只能选择不装物品 i

dp[i][j] = dp[i-1][j];

}

}

}

return dp[n][sum];

}

然后,发现这个 dp[i][j] 只和前一行 dp[i-1][..] 有关,那么肯定可以优化成一维 dp:

/* 计算 nums 中有几个子集的和为 sum */

int subsets(int[] nums, int sum) {

int n = nums.length;

int[] dp = new int[sum + 1];

// base case

dp[0] = 1;

for (int i = 1; i <= n; i++) {

// j 要从后往前遍历

for (int j = sum; j >= 0; j--) {

// 状态转移方程

if (j >= nums[i-1]) {

dp[j] = dp[j] + dp[j-nums[i-1]];

} else {

dp[j] = dp[j];

}

}

}

return dp[sum];

}

对照二维 dp,只要把 dp 数组的第一个维度全都去掉就行了,唯一的区别就是这里的 j 要从后往前遍历,原因如下:

因为二维压缩到一维的根本原理是,dp[j] 和 dp[j-nums[i-1]] 还没被新结果覆盖的时候,相当于二维 dp 中的 dp[i-1][j] 和 dp[i-1][j-nums[i-1]]。

那么,我们就要做到:在计算新的 dp[j] 的时候,dp[j] 和 dp[j-nums[i-1]] 还是上一轮外层 for 循环的结果。

如果你从前往后遍历一维 dp 数组,dp[j] 显然是没问题的,但是 dp[j-nums[i-1]] 已经不是上一轮外层 for 循环的结果了,这里就会使用错误的状态,当然得不到正确的答案。

现在,这道题算是彻底解决了。

总结一下,回溯算法虽好,但是复杂度高,即便消除一些冗余计算,也只是「剪枝」,没有本质的改进。而动态规划就比较玄学了,经过各种改造,从一个加减法问题变成子集问题,又变成背包问题,经过各种套路写出解法,又搞出状态压缩,还得反向遍历。

现在搞得我都忘了自己是来干嘛的了。嗯,这也许就是动态规划的魅力吧

二、子序列问题

①编辑距离

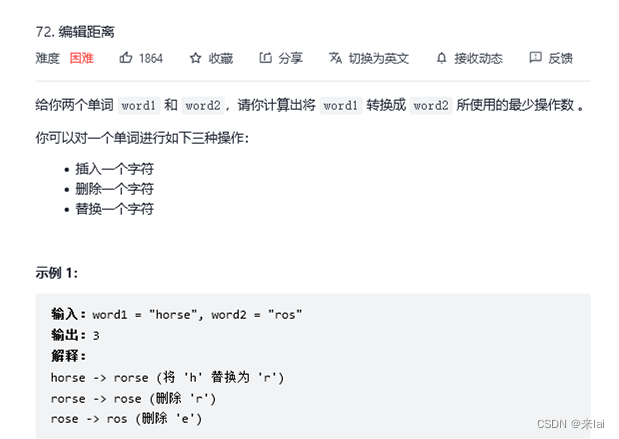

72.编辑距离

一、思路

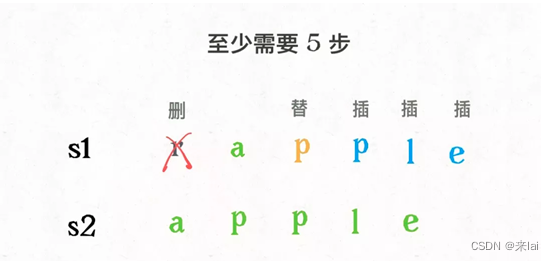

编辑距离问题就是给我们两个字符串s1和s2,只能用三种操作,让我们把s1变成s2,求最少的操作数。需要明确的是,不管是把s1变成s2还是反过来,结果都是一样的,所以后文就以s1变成s2举例。

前文 最长公共子序列 说过,解决两个字符串的动态规划问题,一般都是用两个指针i,j分别指向两个字符串的最后,然后一步步往前走,缩小问题的规模。

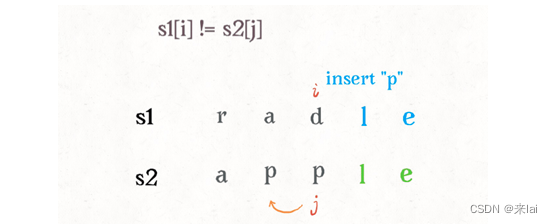

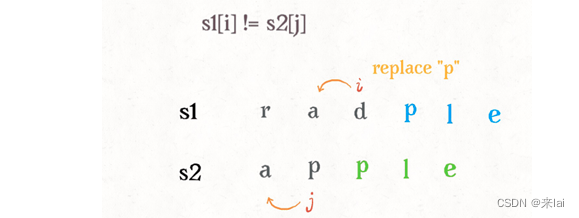

设两个字符串分别为 “rad” 和 “apple”,为了把s1变成s2,算法会这样进行:

请记住这个 GIF 过程,这样就能算出编辑距离。关键在于如何做出正确的操作,稍后会讲。

根据上面的 GIF,可以发现操作不只有三个,其实还有第四个操作,就是什么都不要做(skip)。比如这个情况:

因为这两个字符本来就相同,为了使编辑距离最小,显然不应该对它们有任何操作,直接往前移动i,j即可。

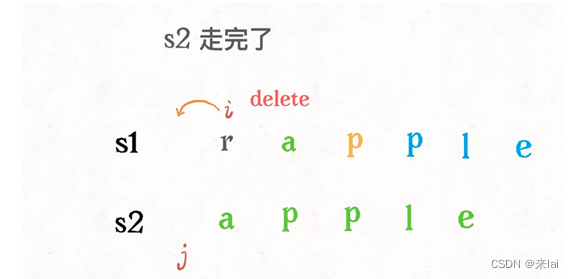

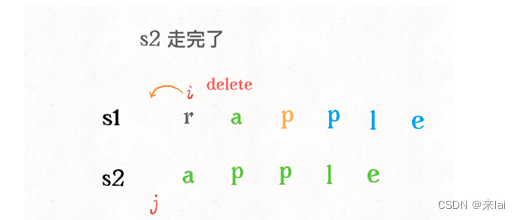

还有一个很容易处理的情况,就是j走完s2时,如果i还没走完s1,那么只能用删除操作把s1缩短为s2。比如这个情况:

类似的,如果i走完s1时j还没走完了s2,那就只能用插入操作把s2剩下的字符全部插入s1。等会会看到,这两种情况就是算法的 base case。

下面详解一下如何将这个思路转化成代码,坐稳,准备发车了。

二、代码详解

先梳理一下之前的思路:

base case 是i走完s1或j走完s2,可以直接返回另一个字符串剩下的长度。

对于每对儿字符s1[i]和s2[j],可以有四种操作:

if s1[i] == s2[j]:

啥都别做(skip)

i, j 同时向前移动

else:

三选一:

插入(insert)

删除(delete)

替换(replace)

有这个框架,问题就已经解决了。读者也许会问,这个「三选一」到底该怎么选择呢?很简单,全试一遍,哪个操作最后得到的编辑距离最小,就选谁。这里需要递归技巧,理解需要点技巧,先看下代码:

public int minDistance_1(String s1, String s2) {

char[] c1 = s1.toCharArray();

char[] c2 = s2.toCharArray();

return dp(c1,s1.length() - 1,c2,s2.length() - 1);

}

private int dp(char[] c1, int i, char[] c2, int j) {

if (i == -1 || j == -1)

return Math.max(i,j) + 1;

if (c1[i] == c2[j])

return dp(c1, i-1, c2, j-1);

else

return 1 + Math.min(

Math.min(dp(c1, i - 1, c2, j - 1), //替换

dp(c1, i - 1, c2, j)), //删除

dp(c1, i, c2, j - 1)); //插入

}

下面来详细解释一下这段递归代码,base case 应该不用解释了,主要解释一下递归部分。

都说递归代码的可解释性很好,这是有道理的,只要理解函数的定义,就能很清楚地理解算法的逻辑。我们这里 dp(i, j) 函数的定义是这样的:

def dp(i, j) -> int

# 返回 s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离

记住这个定义之后,先来看这段代码:

if s1[i] == s2[j]:

return dp(i - 1, j - 1) # 啥都不做

# 解释:

# 本来就相等,不需要任何操作

# s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离等于

# s1[0..i-1] 和 s2[0..j-1] 的最小编辑距离

# 也就是说 dp(i, j) 等于 dp(i-1, j-1)

如果s1[i]!=s2[j],就要对三个操作递归了,稍微需要点思考:

dp(i, j - 1) + 1, # 插入

# 解释:

# 我直接在 s1[i] 插入一个和 s2[j] 一样的字符

# 那么 s2[j] 就被匹配了,前移 j,继续跟 i 对比

# 别忘了操作数加一

dp(i - 1, j) + 1, # 删除

# 解释:

# 我直接把 s[i] 这个字符删掉

# 前移 i,继续跟 j 对比

# 操作数加一

dp(i - 1, j - 1) + 1 # 替换

# 解释:

# 我直接把 s1[i] 替换成 s2[j],这样它俩就匹配了

# 同时前移 i,j 继续对比

# 操作数加一

现在,你应该完全理解这段短小精悍的代码了。还有点小问题就是,这个解法是暴力解法,存在重叠子问题,需要用动态规划技巧来优化。

怎么能一眼看出存在重叠子问题呢?前文 动态规划之正则表达式 有提过,这里再简单提一下,需要抽象出本文算法的递归框架:

def dp(i, j):

dp(i - 1, j - 1) #1

dp(i, j - 1) #2

dp(i - 1, j) #3

对于子问题dp(i-1,j-1),如何通过原问题dp(i,j)得到呢?有不止一条路径,比如dp(i,j)->#1和dp(i,j)->#2->#3。一旦发现一条重复路径,就说明存在巨量重复路径,也就是重叠子问题。

三、动态规划优化

对于重叠子问题呢,前文 动态规划详解 介绍过,优化方法无非是备忘录或者 DP table。

备忘录很好加,原来的代码稍加修改即可:

class Solution {

/**

* 备忘录记录重复子问题 自顶向下

*/

int[][] memo;

public int minDistance(String s1, String s2) {

char[] c1 = s1.toCharArray(), c2 = s2.toCharArray();

memo = new int[c1.length][c2.length];

return dp(c1, s1.length() - 1, c2, s2.length() - 1);

}

//定义:返回s1[0...i]和s2[0....j]的最小编辑距离

private int dp(char[] c1, int i, char[] c2, int j) {

//base case

if (i == -1 || j == -1)

return Math.max(i,j) + 1;

//状态转移

if (c1[i] == c2[j])

return dp(c1,i - 1,c2,j - 1);

else {

if (memo[i][j] != 0)

return memo[i][j];

int res = 1 + Math.min(Math.min(dp(c1, i - 1, c2, j - 1), //替换

dp(c1, i - 1, c2, j)), //删除

dp(c1, i, c2, j - 1)); //插入

memo[i][j] = res;

return res;

}

}

}

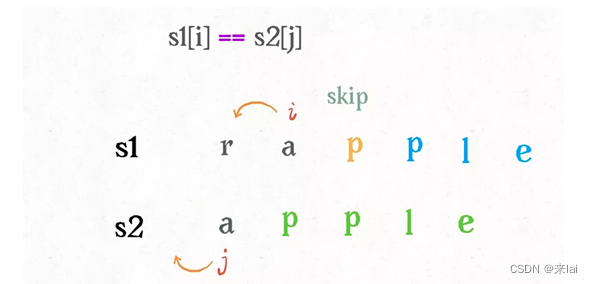

主要说下 DP table 的解法:

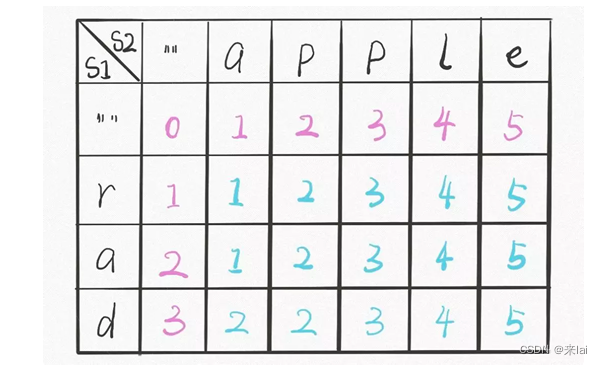

首先明确 dp 数组的含义,dp 数组是一个二维数组,长这样:

dp[i][j]的含义和之前的 dp 函数类似:

def dp(i, j) -> int

# 返回 s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离

dp[i-1][j-1]

# 存储 s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离

有了之前递归解法的铺垫,应该很容易理解。dp 函数的 base case 是i,j等于 -1,而数组索引至少是 0,所以 dp 数组会偏移一位,dp[..][0]和dp[0][..]对应 base case。。

既然 dp 数组和递归 dp 函数含义一样,也就可以直接套用之前的思路写代码,唯一不同的是,DP table 是自底向上求解,递归解法是自顶向下求解:

class Solution {

//自底向上的迭代解法

public int minDistance(String s1, String s2) {

int m = s1.length(), n = s2.length();

int[][] dp = new int[m + 1][n + 1];

// base case

for (int i = 1; i <= m; i++)

dp[i][0] = i;

for (int j = 1; j <= n; j++)

dp[0][j] = j;

// 自底向上求解

for (int i = 1; i <= m; i++)

for (int j = 1; j <= n; j++)

if (s1.charAt(i-1) == s2.charAt(j-1))

dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];

else

dp[i][j] = min(

dp[i - 1][j] + 1,

dp[i][j - 1] + 1,

dp[i-1][j-1] + 1

);

// 储存着整个 s1 和 s2 的最小编辑距离

return dp[m][n];

}

int min(int a, int b, int c) {

return Math.min(a, Math.min(b, c));

}

}

三、扩展延伸

一般来说,处理两个字符串的动态规划问题,都是按本文的思路处理,建立 DP table。为什么呢,因为易于找出状态转移的关系,比如编辑距离的 DP table:

还有一个细节,既然每个dp[i][j]只和它附近的三个状态有关,空间复杂度是可以压缩成 O(min(M,N)) 的(M,N 是两个字符串的长度)。不难,但是可解释性大大降低,读者可以自己尝试优化一下。

你可能还会问,这里只求出了最小的编辑距离,那具体的操作是什么?之前举的修改公众号文章的例子,只有一个最小编辑距离肯定不够,还得知道具体怎么修改才行。

这个其实很简单,代码稍加修改,给 dp 数组增加额外的信息即可:

// int[][] dp;

Node[][] dp;

class Node {

int val;

int choice;

// 0 代表啥都不做

// 1 代表插入

// 2 代表删除

// 3 代表替换

}

val属性就是之前的 dp 数组的数值,choice属性代表操作。在做最优选择时,顺便把操作记录下来,然后就从结果反推具体操作。

我们的最终结果不是dp[m][n]吗,这里的val存着最小编辑距离,choice存着最后一个操作,比如说是插入操作,那么就可以左移一格:

重复此过程,可以一步步回到起点dp[0][0],形成一条路径,按这条路径上的操作编辑对应索引的字符,就是最佳方案:

②最长递增子序列

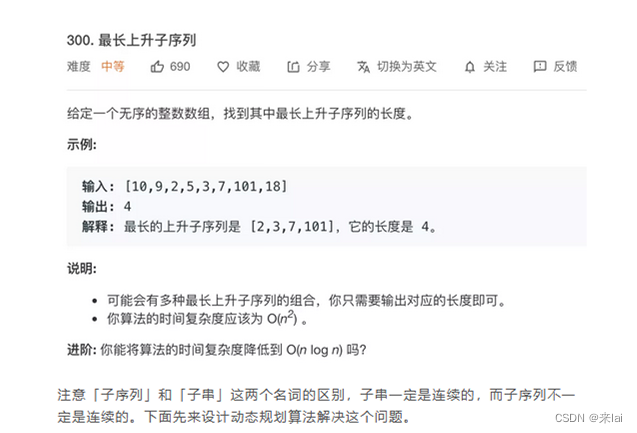

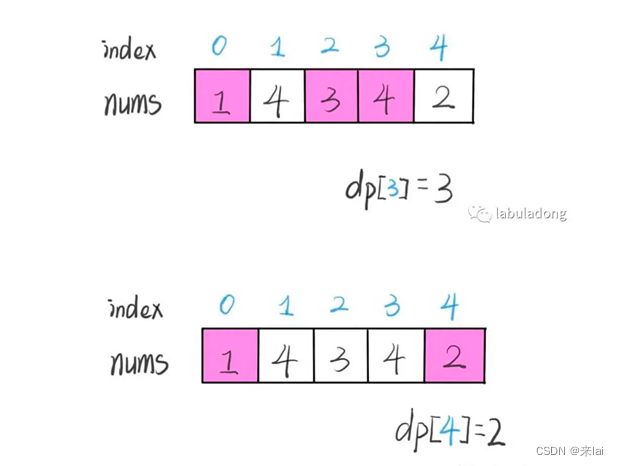

300.最长上升子序列

我们的定义是这样的:dp[i] 表示以 nums[i] 这个数结尾的最长递增子序列的长度。

根据这个定义,我们就可以推出 base case:dp[i] 初始值为 1,因为以 nums[i] 结尾的最长递增子序列起码要包含它自己。

举两个例子:

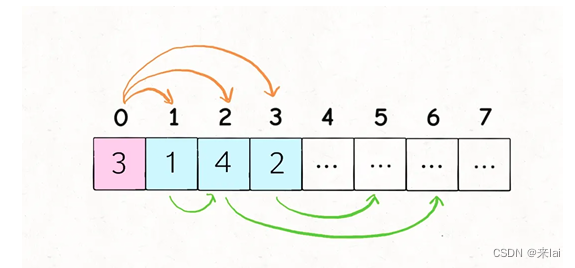

算法演进的过程是这样的:

根据这个定义,我们的最终结果(子序列的最大长度)应该是 dp 数组中的最大值。

int res = 0;

for (int i = 0; i < dp.size(); i++) {

res = Math.max(res, dp[i]);

}

return res;

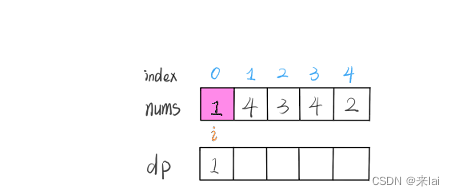

读者也许会问,刚才的算法演进过程中每个 dp[i] 的结果是我们肉眼看出来的,我们应该怎么设计算法逻辑来正确计算每个 dp[i] 呢?

这就是动态规划的重头戏了,要思考如何设计算法逻辑进行状态转移,才能正确运行呢?这里就可以使用数学归纳的思想:

假设我们已经知道了 dp[0..4] 的所有结果,我们如何通过这些已知结果推出 dp[5] 呢?

根据刚才我们对 dp 数组的定义,现在想求 dp[5] 的值,也就是想求以 nums[5] 为结尾的最长递增子序列。

nums[5] = 3,既然是递增子序列,我们只要找到前面那些结尾比 3 小的子序列,然后把 3 接到最后,就可以形成一个新的递增子序列,而且这个新的子序列长度加一。

显然,可能形成很多种新的子序列,但是我们只选择最长的那一个,把最长子序列的长度作为 dp[5] 的值即可。

for (int j = 0; j < i; j++) {

if (nums[i] > nums[j])

dp[i] = Math.max(dp[i], dp[j] + 1);

}

当 i = 5 时,这段代码的逻辑就可以算出 dp[5]。其实到这里,这道算法题我们就基本做完了。

读者也许会问,我们刚才只是算了 dp[5] 呀,dp[4], dp[3] 这些怎么算呢?类似数学归纳法,你已经可以算出 dp[5] 了,其他的就都可以算出来:

for (int i = 0; i < nums.length; i++) {

for (int j = 0; j < i; j++) {

if (nums[i] > nums[j])

dp[i] = Math.max(dp[i], dp[j] + 1);

}

}

结合我们刚才说的 base case,下面我们看一下完整代码:

public int lengthOfLIS(int[] nums) {

int[] dp = new int[nums.length];

// base case:dp 数组全都初始化为 1

Arrays.fill(dp, 1);

for (int i = 0; i < nums.length; i++) {

for (int j = 0; j < i; j++) {

if (nums[i] > nums[j])

dp[i] = Math.max(dp[i], dp[j] + 1);

}

}

int res = 0;

for (int i = 0; i < dp.length; i++) {

res = Math.max(res, dp[i]);

}

return res;

}

至此,这道题就解决了,时间复杂度 O(N^2)。总结一下如何找到动态规划的状态转移关系:

**1、**明确 dp 数组所存数据的含义。这一步对于任何动态规划问题都很重要,如果不得当或者不够清晰,会阻碍之后的步骤。

**2、**根据 dp 数组的定义,运用数学归纳法的思想,假设 dp[0...i-1] 都已知,想办法求出 dp[i],一旦这一步完成,整个题目基本就解决了。

但如果无法完成这一步,很可能就是 dp 数组的定义不够恰当,需要重新定义 dp 数组的含义;或者可能是 dp 数组存储的信息还不够,不足以推出下一步的答案,需要把 dp 数组扩大成二维数组甚至三维数组。

解法2:二分查找解法

这个解法的时间复杂度为 O(NlogN),但是说实话,正常人基本想不到这种解法(也许玩过某些纸牌游戏的人可以想出来)。所以大家了解一下就好,正常情况下能够给出动态规划解法就已经很不错了。

根据题目的意思,我都很难想象这个问题竟然能和二分查找扯上关系。其实最长递增子序列和一种叫做 patience game 的纸牌游戏有关,甚至有一种排序方法就叫做 patience sorting(耐心排序)。

为了简单起见,后文跳过所有数学证明,通过一个简化的例子来理解一下算法思路。

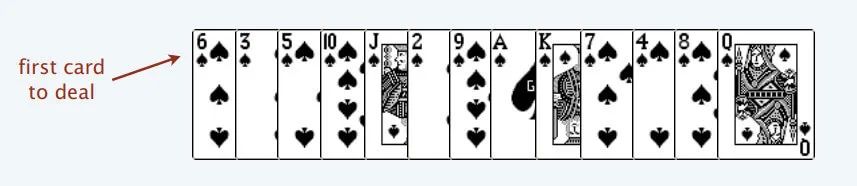

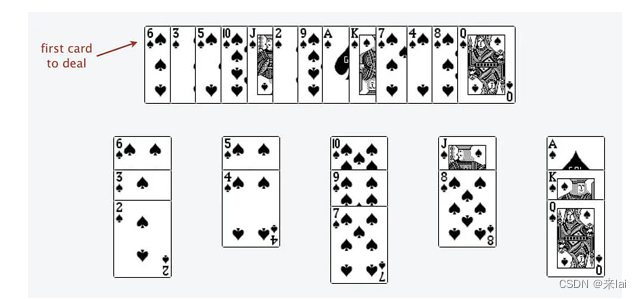

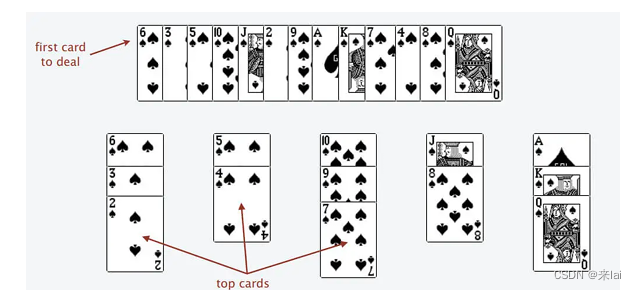

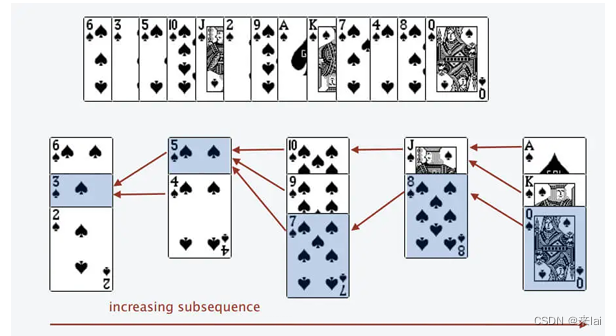

首先,给你一排扑克牌,我们像遍历数组那样从左到右一张一张处理这些扑克牌,最终要把这些牌分成若干堆。

处理这些扑克牌要遵循以下规则:

只能把点数小的牌压到点数比它大的牌上;如果当前牌点数较大没有可以放置的堆,则新建一个堆,把这张牌放进去;如果当前牌有多个堆可供选择,则选择最左边的那一堆放置。

比如说上述的扑克牌最终会被分成这样 5 堆(我们认为纸牌 A 的牌面是最大的,纸牌 2 的牌面是最小的)。

为什么遇到多个可选择堆的时候要放到最左边的堆上呢?稍加观察可以发现,这样可以保证牌堆顶的牌有序(2, 4, 7, 8, Q)。

按照上述规则执行,可以算出最长递增子序列,牌的堆数就是最长递增子序列的长度。

这个应该不难理解,**因为如果从每堆拿出一张牌,就可以形成一个递增子序列。又因为每堆牌的值是递减的,所以这个递增子序列是最长的。**具体证明可点击「阅读原文」查看。

我们只要把处理扑克牌的过程编程写出来即可。每次处理一张扑克牌不是要找一个合适的牌堆顶来放吗,牌堆顶的牌不是有序吗,这就能用到二分查找了:用二分查找来搜索当前牌应放置的位置。

PS:旧文 我作了首诗,保你闭着眼睛也能写对二分查找 详细介绍了二分查找的细节及变体,这里就完美应用上了,如果没读过强烈建议阅读。

public int lengthOfLIS(int[] nums) {

int[] top = new int[nums.length];

// 牌堆数初始化为 0

int piles = 0;

for (int i = 0; i < nums.length; i++) {

// 要处理的扑克牌

int poker = nums[i];

/***** 搜索左侧边界的二分查找 *****/

int left = 0, right = piles;

while (left < right) {

int mid = (left + right) / 2;

if (top[mid] > poker) {

right = mid;

} else if (top[mid] < poker) {

left = mid + 1;

} else {

right = mid;

}

}

/*********************************/

// 没找到合适的牌堆,新建一堆

if (left == piles) piles++;

// 把这张牌放到牌堆顶

top[left] = poker;

}

// 牌堆数就是 LIS 长度

return piles;

}

至此,二分查找的解法也讲解完毕。

这个解法确实很难想到。首先涉及数学证明,谁能想到按照这些规则执行,就能得到最长递增子序列呢?其次还有二分查找的运用,要是对二分查找的细节不清楚,给了思路也很难写对。

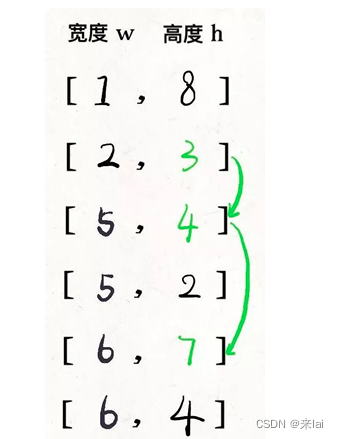

③信封嵌套问题

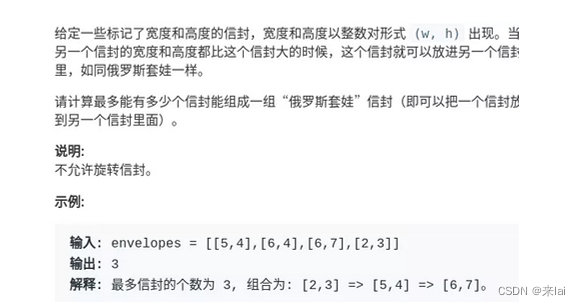

354.俄罗斯套娃信封问题(300进阶版)

这道题的解法是比较巧妙的:

先对宽度w进行升序排序,如果遇到w相同的情况,则按照高度h降序排序。之后把所有的h作为一个数组,在这个数组上计算 LIS 的长度就是答案。

画个图理解一下,先对这些数对进行排序:

然后在h上寻找最长递增子序列:

这个子序列 [2,3],[5,4],[6,7] 就是最优的嵌套方案。

这个解法的关键在于,对于宽度w相同的数对,要对其高度h进行降序排序。因为两个宽度相同的信封不能相互包含的,而逆序排序保证在w相同的数对中最多只选取一个计入 LIS。

class Solution {

public static int maxEnvelopes(int[][] envelopes) {

int n= envelopes.length;

//按宽度升序排序,如果宽度一样,则按高度降序排序

Arrays.sort(envelopes, new Comparator<int[]>() {

public int compare(int[] a, int[] b) {

//返回 1 原来的默认升序进行调整,变成降序,即 b-a

//返回 -1 升序,即 a-b

return a[0] == b[0]? b[1]- a[1] :a[0] - b[0];

}

});

//对高度数组寻找LIS

int[] height= new int[n];

for (int i = 0; i < n; i++) {

height[i]=envelopes[i][1];

}

return lengthOfLIS(height);

}

public static int lengthOfLIS(int[] nums) {

int[] top = new int[nums.length];

// 牌堆数初始化为 0

int piles = 0;

for (int i = 0; i < nums.length; i++) {

// 要处理的扑克牌

int poker = nums[i];

/***** 搜索左侧边界的二分查找 *****/

int left = 0, right = piles;

while (left < right) {

int mid = (left + right) / 2;

if (top[mid] > poker) {

right = mid;

} else if (top[mid] < poker) {

left = mid + 1;

} else {

right = mid;

}

}

// 没找到合适的牌堆,新建一堆

if (left == piles) {

piles++;

}

// 把这张牌放到牌堆顶

top[left] = poker;

}

// 牌堆数就是 LIS 长度

return piles;

}

}

其实这种问题还可以拓展到三维,比如说现在不是让你嵌套信封,而是嵌套箱子,每个箱子有长宽高三个维度,请你算算最多能嵌套几个箱子?这类问题叫做**「偏序问题」,上升到三维会使难度巨幅提升,需要借助一种高级数据结构「树状数组」**

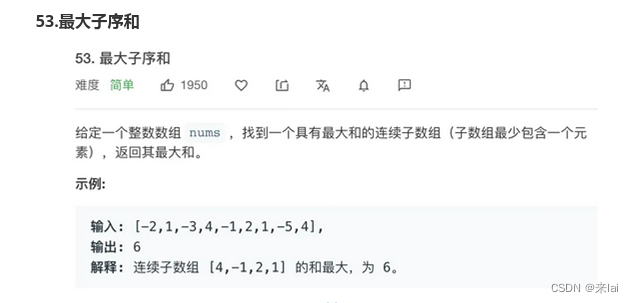

④最大子数组

53.最大子序和

定义dp数组的含义:

以nums[i]为结尾的「最大子数组和」为dp[i]。

这种定义之下,想得到整个nums数组的「最大子数组和」,不能直接返回dp[n-1],而需要遍历整个dp数组:

int res = Integer.MIN_VALUE;

for (int i = 0; i < n; i++) {

res = Math.max(res, dp[i]);

}

return res;

依然使用数学归纳法来找状态转移关系:假设我们已经算出了dp[i-1],如何推导出dp[i]呢?

可以做到,dp[i]有两种「选择」,要么与前面的相邻子数组连接,形成一个和更大的子数组;要么不与前面的子数组连接,自成一派,自己作为一个子数组。

如何选择?既然要求「最大子数组和」,当然选择结果更大的那个啦:

// 要么自成一派,要么和前面的子数组合并

dp[i] = Math.max(nums[i], nums[i] + dp[i - 1]);

综上,我们已经写出了状态转移方程,就可以直接写出解法了:

int maxSubArray(int[] nums) {

int n = nums.length;

if (n == 0) return 0;

int[] dp = new int[n];

// base case

// 第一个元素前面没有子数组

dp[0] = nums[0];

// 状态转移方程

for (int i = 1; i < n; i++) {

dp[i] = Math.max(nums[i], nums[i] + dp[i - 1]);

}

// 得到 nums 的最大子数组

int res = Integer.MIN_VALUE;

for (int i = 0; i < n; i++) {

res = Math.max(res, dp[i]);

}

return res;

}

以上解法时间复杂度是 O(N),空间复杂度也是 O(N),较暴力解法已经很优秀了,不过注意到dp[i]仅仅和dp[i-1]的状态有关,那么我们可以进行「状态压缩」,将空间复杂度降低:

int maxSubArray(int[] nums) {

int n = nums.length;

if (n == 0) return 0;

// base case

int dp_0 = nums[0];

int dp_1 = 0, res = dp_0;

for (int i = 1; i < n; i++) {

// dp[i] = max(nums[i], nums[i] + dp[i-1])

dp_1 = Math.max(nums[i], nums[i] + dp_0);

dp_0 = dp_1;

// 顺便计算最大的结果

res = Math.max(res, dp_1);

}

return res;

}

这道「最大子数组和」就和「最长递增子序列」非常类似,dp数组的定义是「以nums[i]为结尾的最大子数组和/最长递增子序列为dp[i]」。因为只有这样定义才能将dp[i+1]和dp[i]建立起联系,利用数学归纳法写出状态转移方程。

⑤最长公共子序列问题

1143.最长公共子序列

给你输入两个字符串s1和s2,请你找出他们俩的最长公共子序列,返回这个子序列的长度。

力扣第 1143 题就是这道题,函数签名如下:

int longestCommonSubsequence(String s1, String s2);

比如说输入s1 = "zabcde", s2 = "acez",它俩的最长公共子序列是lcs = "ace",长度为 3,所以算法返回 3。

对于两个字符串求子序列的问题,都是用两个指针i和j分别在两个字符串上移动,大概率是动态规划思路。

最长公共子序列的问题也可以遵循这个规律,我们可以先写一个dp函数:

// 定义:计算 s1[i..] 和 s2[j..] 的最长公共子序列长度

int dp(String s1, int i, String s2, int j)

这个dp函数的定义是:dp(s1, i, s2, j)计算s1[i..]和s2[j..]的最长公共子序列长度。

根据这个定义,那么我们想要的答案就是dp(s1, 0, s2, 0),且 base case 就是i == len(s1)或j == len(s2)时,因为这时候s1[i..]或s2[j..]就相当于空串了,最长公共子序列的长度显然是 0:

int longestCommonSubsequence(String s1, String s2) {

return dp(s1, 0, s2, 0);

}

/* 主函数 */

int dp(String s1, int i, String s2, int j) {

// base case

if (i == s1.length() || j == s2.length()) {

return 0;

}

// ...

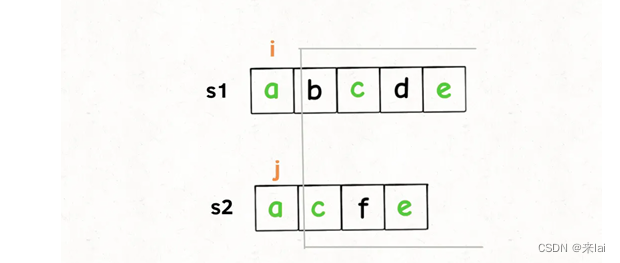

接下来,咱不要看s1和s2两个字符串,而是要具体到每一个字符,思考每个字符该做什么。

我们只看s1[i]和s2[j],如果s1[i] == s2[j],说明这个字符一定在lcs中:

这样,就找到了一个lcs中的字符,根据dp函数的定义,我们可以完善一下代码:

// 定义:计算 s1[i..] 和 s2[j..] 的最长公共子序列长度

int dp(String s1, int i, String s2, int j) {

if (s1.charAt(i) == s2.charAt(j)) {

// s1[i] 和 s2[j] 必然在 lcs 中,

// 加上 s1[i+1..] 和 s2[j+1..] 中的 lcs 长度,就是答案

return 1 + dp(s1, i + 1, s2, j + 1);

} else {

// ...

}

}

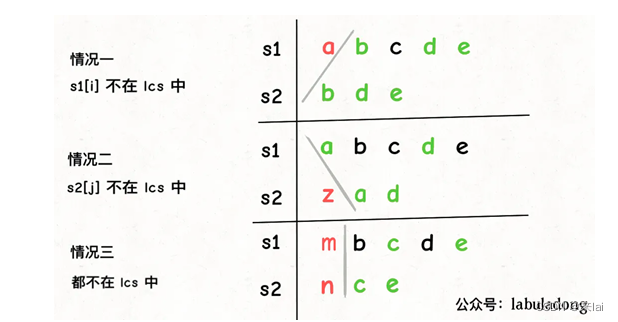

刚才说的s1[i] == s2[j]的情况,但如果s1[i] != s2[j],应该怎么办呢?

s1[i] != s2[j]意味着,s1[i]和s2[j]中至少有一个字符不在lcs中:

如上图,总共可能有三种情况,我怎么知道具体是那种情况呢?

其实我们也不知道,那就把这三种情况的答案都算出来,取其中结果最大的那个呗,因为题目让我们算「最长」公共子序列的长度嘛。

这三种情况的答案怎么算?回想一下我们的dp函数定义,不就是专门为了计算它们而设计的嘛!

代码可以再进一步:

// 定义:计算 s1[i..] 和 s2[j..] 的最长公共子序列长度

int dp(String s1, int i, String s2, int j) {

if (s1.charAt(i) == s2.charAt(j)) {

return 1 + dp(s1, i + 1, s2, j + 1)

} else {

// s1[i] 和 s2[j] 中至少有一个字符不在 lcs 中,

// 穷举三种情况的结果,取其中的最大结果

return max(

// 情况一、s1[i] 不在 lcs 中

dp(s1, i + 1, s2, j),

// 情况二、s2[j] 不在 lcs 中

dp(s1, i, s2, j + 1),

// 情况三、都不在 lcs 中

dp(s1, i + 1, s2, j + 1)

);

}

}

这里就已经非常接近我们的最终答案了,还有一个小的优化,情况三「s1[i]和s2[j]都不在 lcs 中」其实可以直接忽略。

因为我们在求最大值嘛,情况三在计算s1[i+1..]和s2[j+1..]的lcs长度,这个长度肯定是小于等于情况二s1[i..]和s2[j+1..]中的lcs长度的,因为s1[i+1..]比s1[i..]短嘛,那从这里面算出的lcs当然也不可能更长嘛。

同理,情况三的结果肯定也小于等于情况一。说白了,情况三被情况一和情况二包含了,所以我们可以直接忽略掉情况三,完整代码如下:

// 备忘录,消除重叠子问题

int[][] memo;

/* 主函数 */

int longestCommonSubsequence(String s1, String s2) {

int m = s1.length(), n = s2.length();

// 备忘录值为 -1 代表未曾计算

memo = new int[m][n];

for (int[] row : memo)

Arrays.fill(row, -1);

// 计算 s1[0..] 和 s2[0..] 的 lcs 长度

return dp(s1, 0, s2, 0);

}

// 定义:计算 s1[i..] 和 s2[j..] 的最长公共子序列长度

int dp(String s1, int i, String s2, int j) {

// base case

if (i == s1.length() || j == s2.length()) {

return 0;

}

// 如果之前计算过,则直接返回备忘录中的答案

if (memo[i][j] != -1) {

return memo[i][j];

}

// 根据 s1[i] 和 s2[j] 的情况做选择

if (s1.charAt(i) == s2.charAt(j)) {

// s1[i] 和 s2[j] 必然在 lcs 中

memo[i][j] = 1 + dp(s1, i + 1, s2, j + 1);

} else {

// s1[i] 和 s2[j] 至少有一个不在 lcs 中

memo[i][j] = Math.max(

dp(s1, i + 1, s2, j),

dp(s1, i, s2, j + 1)

);

}

return memo[i][j];

}

以上思路完全就是按照我们之前的爆文 动态规划套路框架 来的,应该是很容易理解的。至于为什么要加memo备忘录,我们之前写过很多次,为了照顾新来的读者,这里再简单重复一下,首先抽象出我们核心dp函数的递归框架:

int dp(int i, int j) {

dp(i + 1, j + 1); // #1

dp(i, j + 1); // #2

dp(i + 1, j); // #3

}

你看,假设我想从dp(i, j)转移到dp(i+1, j+1),有不止一种方式,可以直接走#1,也可以走#2 -> #3,也可以走#3 -> #2。

这就是重叠子问题,如果我们不用memo备忘录消除子问题,那么dp(i+1, j+1)就会被多次计算,这是没有必要的。

至此,最长公共子序列问题就完全解决了,用的是自顶向下带备忘录的动态规划思路,我们当然也可以使用自底向上的迭代的动态规划思路,和我们的递归思路一样,关键是如何定义dp数组,我这里也写一下自底向上的解法吧:

定义dp [ i ] [ j ]表示 text1[0:i-1] 和 text2[0:j-1] 的最长公共子序列。 (注:text1[0:i-1] 表示的是 text1 的 第 0 个元素到第 i - 1 个元素,两端都包含)

//二维dp数组优

public int longestCommonSubsequence(String s1, String s2) {

int m = s1.length(), n = s2.length();

int[][] dp = new int[m + 1][n + 1];

// 定义:s1[0..i-1] 和 s2[0..j-1] 的 lcs 长度为 dp[i][j]

// 目标:s1[0..m-1] 和 s2[0..n-1] 的 lcs 长度,即 dp[m][n]

// base case: dp[0][..] = dp[..][0] = 0

for (int i = 1; i <= m; i++) {

for (int j = 1; j <= n; j++) {

// 现在 i 和 j 从 1 开始,所以要减一

if (s1.charAt(i - 1) == s2.charAt(j - 1)) {

// s1[i-1] 和 s2[j-1] 必然在 lcs 中

dp[i][j] = 1 + dp[i - 1][j - 1];

} else {

// s1[i-1] 和 s2[j-1] 至少有一个不在 lcs 中

dp[i][j] = Math.max(dp[i][j - 1], dp[i - 1][j]);

}

}

}

for (int i = 0; i < m; i++){

for (int j = 0; j < n; j++){

System.out.print(dp[i][j] + " ");

}

System.out.print("\n");

}

return dp[m][n];

}

public int longestCommonSubsequence(String text1, String text2) {

int m = text1.length(), n = text2.length();

//dp[i][j]:表示text1[0...i-1]与text2[0...j-1]的最大子序列长度

int[][] dp = new int[m+1][n+1];

//base case dp[..][0]=dp[0][..]=0;

for(int i=0;i<m;i++){

for(int j=0;j<n;j++){

if (text1.charAt(i) == text2.charAt(j)) {

//dp[i+1][j+1]代表 text1[0...i]与text2[0...j]的最大子序列长度

dp[i+1][j+1] = 1+dp[i][j];

} else {

dp[i+1][j+1] = Math.max(dp[i][j + 1], dp[i + 1][j]);

}

}

}

return dp[m][n];

}

//dp数组优化一维

public int longestCommonSubsequence(String text1, String text2) {

int m = text1.length(), n = text2.length();

//dp[i][j]表示text1[0...i-1]与text2[0...j-1]的最大子序列长度

int dp[]=new int[n+1];

for(int i=1;i<=m;i++){

int pre=dp[0];

for(int j=1;j<=n;j++){

int temp=dp[j];

if(text1.charAt(i-1)==text2.charAt(j-1)){

dp[j]=1+pre;

}else{

dp[j]=Math.max(dp[j],dp[j-1]);

}

pre=temp;

}

}

return dp[n];

}

自底向上的解法中dp数组定义的方式和我们的递归解法有一点差异,而且由于数组索引从 0 开始,有索引偏移,不过思路和我们的递归解法完全相同,如果你看懂了递归解法,这个解法应该不难理解。

另外,自底向上的解法可以通过我们前文讲过的 动态规划状态压缩技巧 来进行优化,把空间复杂度压缩为 O(N)

583.两个字符串的删除操作

这是力扣第 583 题「两个字符串的删除操作」,看下题目:

函数签名如下:

int minDistance(String s1, String s2);

题目让我们计算将两个字符串变得相同的最少删除次数,那我们可以思考一下,最后这两个字符串会被删成什么样子?

删除的结果不就是它俩的最长公共子序列嘛!

那么,要计算删除的次数,就可以通过最长公共子序列的长度推导出来:

int minDistance(String s1, String s2) {

int m = s1.length(), n = s2.length();

// 复用前文计算 lcs 长度的函数

int lcs = longestCommonSubsequence(s1, s2);

return m - lcs + n - lcs;

}

712.两个字符串的最小ASCII删除和

这道题,和上一道题非常类似,这回不问我们删除的字符个数了,问我们删除的字符的 ASCII 码加起来是多少。

那就不能直接复用计算最长公共子序列的函数了,但是可以依照之前的思路,稍微修改 base case 和状态转移部分即可直接写出解法代码:

// 备忘录

int memo[][];

/* 主函数 */

int minimumDeleteSum(String s1, String s2) {

int m = s1.length(), n = s2.length();

// 备忘录值为 -1 代表未曾计算

memo = new int[m][n];

for (int[] row : memo)

Arrays.fill(row, -1);

return dp(s1, 0, s2, 0);

}

// 定义:将 s1[i..] 和 s2[j..] 删除成相同字符串,

// 最小的 ASCII 码之和为 dp(s1, i, s2, j)。

int dp(String s1, int i, String s2, int j) {

int res = 0;

// base case

if (i == s1.length()) {

// 如果 s1 到头了,那么 s2 剩下的都得删除

for (; j < s2.length(); j++)

res += s2.charAt(j);

return res;

}

if (j == s2.length()) {

// 如果 s2 到头了,那么 s1 剩下的都得删除

for (; i < s1.length(); i++)

res += s1.charAt(i);

return res;

}

if (memo[i][j] != -1) {

return memo[i][j];

}

if (s1.charAt(i) == s2.charAt(j)) {

// s1[i] 和 s2[j] 都是在 lcs 中的,不用删除

memo[i][j] = dp(s1, i + 1, s2, j + 1);

} else {

// s1[i] 和 s2[j] 至少有一个不在 lcs 中,删一个

memo[i][j] = Math.min(

s1.charAt(i) + dp(s1, i + 1, s2, j),

s2.charAt(j) + dp(s1, i, s2, j + 1)

);

}

return memo[i][j];

}

public int minimumDeleteSum(String s1, String s2) {

int m=s1.length(),n=s2.length();

int dp[][]=new int[m+1][n+1];

for(int i=1;i<= m;i++){

dp[i][0]=dp[i-1][0]+s1.charAt(i-1);

}

for(int j=1;j<= n;j++){

dp[0][j]=dp[0][j-1]+s2.charAt(j-1);

}

for(int i=1;i<=m;i++){

for(int j=1;j<=n;j++){

if(s1.charAt(i-1)==s2.charAt(j-1)){

dp[i][j]=dp[i-1][j-1];

}else{

dp[i][j]=Math.min(dp[i-1][j] + s1.charAt(i-1),

dp[i][j-1] + s2.charAt(j-1));

}

}

}

for (int i = 0; i <=m; i++){

for (int j = 0; j <= n; j++){

System.out.print(dp[i][j] + " ");

}

System.out.print("\n");

}

return dp[m][n]; //231=115+t

}

base case 有一定区别,计算lcs长度时,如果一个字符串为空,那么lcs长度必然是 0;但是这道题如果一个字符串为空,另一个字符串必然要被全部删除,所以需要计算另一个字符串所有字符的 ASCII 码之和。

关于状态转移,当s1[i]和s2[j]相同时不需要删除,不同时需要删除,所以可以利用dp函数计算两种情况,得出最优的结果。其他的大同小异,就不具体展开了。

⑥子序列问题模板

1、第一种思路模板是一个一维的 dp 数组:

int n = array.length;

int[] dp = new int[n];

for (int i = 1; i < n; i++) {

for (int j = 0; j < i; j++) {

dp[i] = 最值(dp[i], dp[j] + ...)

}

}

举个我们写过的例子 最长递增子序列,在这个思路中 dp 数组的定义是:

在子数组array[0..i]中,以array[i]结尾的目标子序列(最长递增子序列)的长度是dp[i]。

为啥最长递增子序列需要这种思路呢?前文说得很清楚了,因为这样符合归纳法,可以找到状态转移的关系,这里就不具体展开了。

2、第二种思路模板是一个二维的 dp 数组:

int n = arr.length;

int[][] dp = new dp[n][n];

for (int i = 0; i < n; i++) {

for (int j = 1; j < n; j++) {

if (arr[i] == arr[j])

dp[i][j] = dp[i][j] + ...

else

dp[i][j] = 最值(...)

}

}

这种思路运用相对更多一些,尤其是涉及两个字符串/数组的子序列。本思路中 dp 数组含义又分为「只涉及一个字符串」和「涉及两个字符串」两种情况。

2.1 涉及两个字符串/数组时(比如最长公共子序列),dp 数组的含义如下:

在子数组arr1[0..i]和子数组arr2[0..j]中,我们要求的子序列(最长公共子序列)长度为dp[i][j]。

2.2 只涉及一个字符串/数组时(比如本文要讲的最长回文子序列),dp 数组的含义如下:

在子数组array[i..j]中,我们要求的子序列(最长回文子序列)的长度为dp[i][j]。

第一种情况可以参考这两篇旧文:详解编辑距离 和 最长公共子序列。

下面就借最长回文子序列这个问题,详解一下第二种情况下如何使用动态规划。

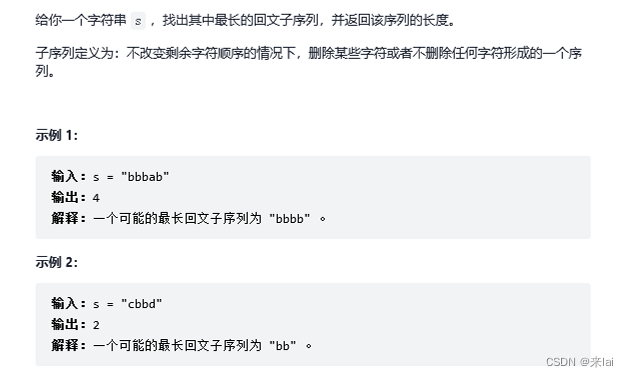

516.最长回文子序列

我们说这个问题对 dp 数组的定义是:在子串s[i..j]中,最长回文子序列的长度为dp[i][j]。一定要记住这个定义才能理解算法。

为啥这个问题要这样定义二维的 dp 数组呢?我们前文多次提到,找状态转移需要归纳思维,说白了就是如何从已知的结果推出未知的部分,这样定义容易归纳,容易发现状态转移关系。

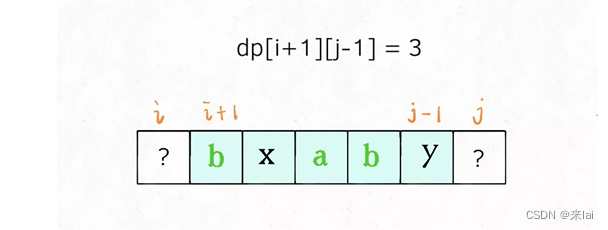

具体来说,如果我们想求dp[i][j],假设你知道了子问题dp[i+1][j-1]的结果(s[i+1..j-1]中最长回文子序列的长度),你是否能想办法算出dp[i][j]的值(s[i..j]中,最长回文子序列的长度)呢?

可以!这取决于s[i]和s[j]的字符:

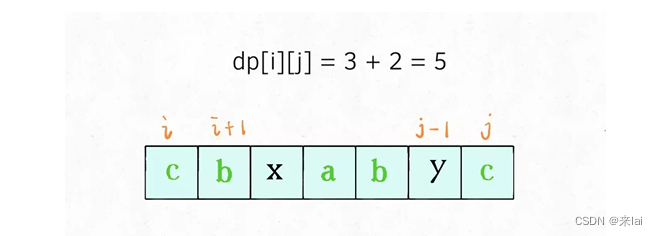

如果它俩相等,那么它俩加上s[i+1..j-1]中的最长回文子序列就是s[i..j]的最长回文子序列:

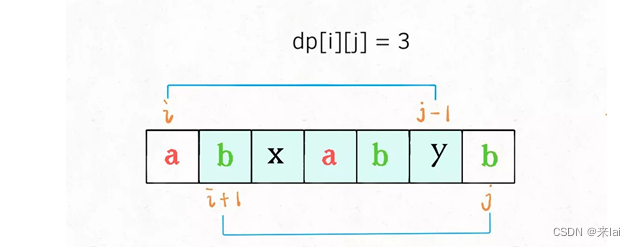

如果它俩不相等,说明它俩不可能同时出现在s[i..j]的最长回文子序列中,那么把它俩分别加入s[i+1..j-1]中,看看哪个子串产生的回文子序列更长即可:

以上两种情况写成代码就是这样:

if (s[i] == s[j])

// 它俩一定在最长回文子序列中

dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1] + 2;

else

// s[i+1..j] 和 s[i..j-1] 谁的回文子序列更长?

dp[i][j] = max(dp[i + 1][j], dp[i][j - 1]);

至此,状态转移方程就写出来了,根据 dp 数组的定义,我们要求的就是dp[0][n - 1],也就是整个s的最长回文子序列的长度。

代码实现

首先明确一下 base case,如果只有一个字符,显然最长回文子序列长度是 1,也就是dp[i][j] = 1,(i == j)。

因为i肯定小于等于j,所以对于那些i > j的位置,根本不存在什么子序列,应该初始化为 0。

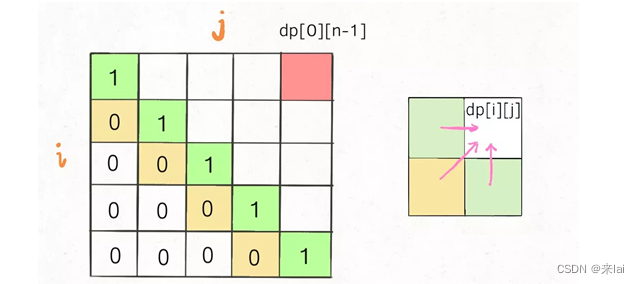

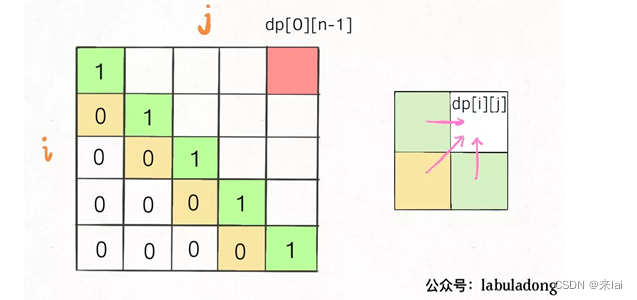

另外,看看刚才写的状态转移方程,想求dp[i][j]需要知道dp[i+1][j-1],dp[i+1][j],dp[i][j-1]这三个位置;再看看我们确定的 base case,填入 dp 数组之后是这样:

为了保证每次计算dp[i][j],左、下、左下三个方向的位置已经被计算出来,只能斜着遍历或者反着遍历:

我选择反着遍历,代码如下:

public int longestPalindromeSubseq(String s) {

int n = s.length();

// dp 数组全部初始化为 0

int dp[][] =new int[n][n];

for(int[] row:dp){

Arrays.fill(row,0);

}

// base case

for (int i = 0; i < n; i++)

dp[i][i] = 1;

// 反着遍历保证正确的状态转移

for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

// 状态转移方程

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1] + 2;

else

dp[i][j] = Math.max(dp[i + 1][j], dp[i][j - 1]);

}

}

// 整个 s 的最长回文子串长度

return dp[0][n - 1];

}

//一维dp数组

int longestPalindromeSubseq(String s) {

int n = s.length();

// base case:一维 dp 数组全部初始化为 1

int[] dp =new int[n];

Arrays.fill(dp,1);

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {

int pre = 0;

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

int temp = dp[j];

// 状态转移方程

if (s.charAt(i) == s.charAt(j))

dp[j] = pre + 2;

else

dp[j] = Math.max(dp[j], dp[j - 1]);

pre = temp;

}

}

return dp[n - 1];

}

至此,最长回文子序列的问题就解决了。

主要还是正确定义 dp 数组的含义,遇到子序列问题,首先想到两种动态规划思路,然后根据实际问题看看哪种思路容易找到状态转移关系。

另外,找到状态转移和 base case 之后,一定要观察 DP table,看看怎么遍历才能保证通过已计算出来的结果解决新的问题

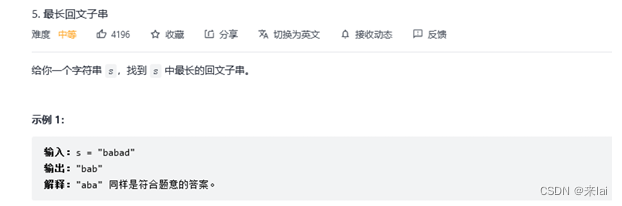

5.最长回文子串

/*************************************

* 解法1 :dp数组

*************************************/

public String longestPalindrome(String s) {

int n=s.length();

//初始化

if (n == 0 || n == 1) return s;

if (n == 2) return (s.charAt(0) == s.charAt(1)) ? s : s.substring(0, 1);

int maxLen = 1, maxBegin = 0;

//base case

/* dp[i][j]表示s[i...j]是否是回文串 */

boolean[][] dp = new boolean[n][n];

for (int i = 0; i < n; i++) {

Arrays.fill(dp[i], true);

}

/* i从下往上,j从左往右遍历 */

for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

dp[i][j] = (dp[i + 1][j - 1] && (s.charAt(i) == s.charAt(j)));

/* 如果当前子串是回文串,且长度大于maxLen,则更新最长回文串 */

if (dp[i][j] && (j - i + 1 > maxLen)) {

maxLen = j - i + 1;

maxBegin = i;

}

}

}

// for (int i = 0; i < n; i++){

// for (int j = 0; j < n; j++){

// System.out.print(dp[i][j] + " ");

// }

// System.out.print("\n");

// }

// dp数组

// true false true false false

// true true false true false

// true true true false false

// true true true true false

// true true true true true

return s.substring(maxBegin, maxBegin + maxLen);

}

/*************************************

* 解法2 :双指针解法(中间扩展法,分奇数偶数)

*************************************/

public String longestPalindrome(String s) {

String res = "";

for (int i = 0; i < s.length(); i++) {

// 以 s[i] 为中心的最长回文子串

String s1 = palindrome(s, i, i);

// 以 s[i] 和 s[i+1] 为中心的最长回文子串

String s2 = palindrome(s, i, i + 1);

// res = longest(res, s1, s2)

res = res.length() > s1.length() ? res : s1;

res = res.length() > s2.length() ? res : s2;

}

return res;

}

String palindrome(String s, int left, int right) {

// 防止索引越界

while (left >= 0 && right < s.length() && s.charAt(left) == s.charAt(right)) {

// 向两边展开

left--;

right++;

}

// 返回以 s[l] 和 s[r] 为中心的最长回文串

return s.substring(left + 1, right);

}

// int maxLen = 1, maxBegin = 0; //记录最长回文串的长度,起始下标

// public String longestPalindrome(String s) {

// int n = s.length();

// for (int i = 0; i < n; i++) {

// palindrome(s, i, i);

// palindrome(s, i, i + 1);

// }

// return s.substring(maxBegin, maxBegin + maxLen);

// }

// public void palindrome(String s, int left, int right) {

// while (left >= 0 && right < s.length() && s.charAt(left) == s.charAt(right)) {

// left--;

// right++;

// }

// if (right - left - 1 > maxLen) {

// maxLen = right - left - 1;

// maxBegin = left + 1;

// }

// }

=========================================================================================================

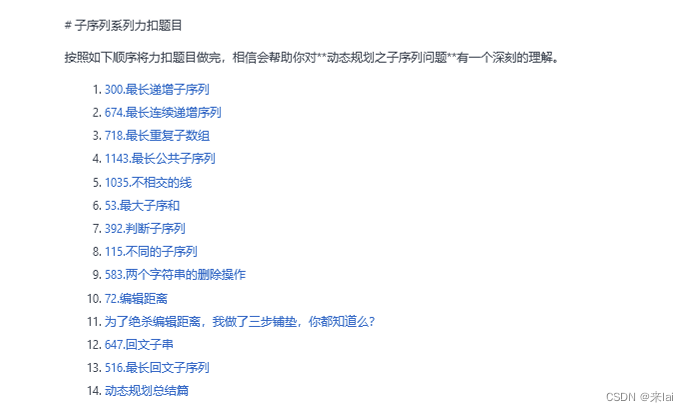

1312、674、718、1035、392、115、647 未做

三、背包问题

0-1背包问题

第一步: 要明确两点,「状态」和「选择」。

所以状态有两个,就是「背包的容量」和「可选择的物品」。

选择就是「装进背包」或者「不装进背包」嘛。

明白了状态和选择,动态规划问题基本上就解决了,只要往这个框架套就完事儿了:

for 状态1 in 状态1的所有取值:

for 状态2 in 状态2的所有取值:

for ...

dp[状态1][状态2][...] = 择优(选择1,选择2...)

第二步: 要明确dp数组的定义。

dp数组是什么?其实就是描述问题局面的一个数组。换句话说,我们刚才明确问题有什么「状态」,现在需要用dp数组把状态表示出来。

首先看看刚才找到的「状态」,有两个,也就是说我们需要一个二维dp数组,一维表示可选择的物品,一维表示背包的容量。

dp[i][w]的定义如下:对于前i个物品,当前背包的容量为w,这种情况下可以装的最大价值是dp[i][w]。

比如说,如果 dp[3][5] = 6,其含义为:对于给定的一系列物品中,若只对前 3 个物品进行选择,当背包容量为 5 时,最多可以装下的价值为 6。

PS:为什么要这么定义?便于状态转移,或者说这就是套路,记下来就行了。建议看一下我们的动态规划系列文章,几种动规套路都被扒得清清楚楚了。

根据这个定义,我们想求的最终答案就是**dp[N][W]。base case 就是dp[0][..] = dp[..][0] = 0**,因为没有物品或者背包没有空间的时候,能装的最大价值就是 0。

细化上面的框架:

int dp[N+1][W+1]

dp[0][..] = 0

dp[..][0] = 0

for i in [1..N]:

for w in [1..W]:

dp[i][w] = max(

把物品 i 装进背包,

不把物品 i 装进背包

)

return dp[N][W]

第三步: 根据「选择」,思考状态转移的逻辑。

简单说就是,上面伪码中「把物品i装进背包」和「不把物品i装进背包」怎么用代码体现出来呢?

这一步要结合对**dp数组的定义和我们的算法逻辑来分析:**

先重申一下刚才我们的dp数组的定义:

dp[i][w]表示:对于前i个物品,当前背包的容量为w时,这种情况下可以装下的最大价值是dp[i][w]。

如果你没有把这第**i个物品装入背包**,那么很显然,最大价值dp[i][w]应该等于dp[i-1][w]。你不装嘛,那就继承之前的结果。

如果你把这第**i个物品装入了背包**,那么dp[i][w]应该等于dp[i-1][w-wt[i-1]] + val[i-1]。

首先,由于i是从 1 开始的,所以对val和wt的取值是i-1。

而dp[i-1][w-wt[i-1]]也很好理解:你如果想装第i个物品,你怎么计算这时候的最大价值?换句话说,在装第**i个物品的前提下,背包能装的最大价值是多少?**

显然,你应该寻求剩余重量w-wt[i-1]限制下能装的最大价值,加上第i个物品的价值val[i-1],这就是装第i个物品的前提下,背包可以装的最大价值。

综上就是两种选择,我们都已经分析完毕,也就是写出来了状态转移方程,可以进一步细化代码:

for i in [1..N]:

for w in [1..W]:

dp[i][w] = max(

dp[i-1][w],

dp[i-1][w - wt[i-1]] + val[i-1]

)

return dp[N][W]

最后一步: 把伪码翻译成代码,处理一些边界情况。

我用java写的代码,把上面的思路完全翻译了一遍,并且处理了w - wt[i-1]可能小于 0 导致数组索引越界的问题:

//01背包:二维dp数组

public int knapsack(int W, int[] wt, int[] val) {

int N = wt.length;

int dp[][]=new int[N+1][W+1];

// 背包重量为0的 dp[i][0]价值为0

for (int i = 0; i < N ; i++) {

dp[i][0] = 0;

}

for (int i = 1; i <= N; i++) { //物品数量 N

for (int w = 1; w <= W; w++) { //背包最大容量 W

if (w - wt[i-1] < 0) {

// 当前背包容量装不下,只能选择不装入背包

dp[i][w] = dp[i - 1][w];

} else {

/*1、拿:dp[i - 1][w - wt[i-1]]+value[i-1],

寻求剩余重量w-wt[i-1]限制下能装的最大价值,加上第i个物品的价值val[i-1]*/

//2、不拿: dp[i - 1][w],还是和上个状态一样

dp[i][w] = Math.max(dp[i-1][w - wt[i-1]] + val[i-1], dp[i-1][w]);

}

}

}

//打印dp数组

for (int i = 0; i <= N; i++){

for (int j = 0; j <= W; j++){

System.out.print(dp[i][j] + " ");

}

System.out.print("\n");

}

return dp[N][W];

}

//01背包:一维dp数组优化空间

public int knapsack(int[] wt, int[] val, int W){ //背包最大容量W

int N = wt.length;//物品数量

//定义dp数组:dp[j]表示背包容量为j时,能获得的最大价值

int[] dp = new int[W + 1];

//遍历顺序:只能先遍历物品,再倒序遍历背包容量

for (int i = 0; i < N ; i++){ //物品数量N

for (int w = W; w >= wt[i]; j--){ //背包最大容量

dp[w] = Math.max(dp[w - wt[i]] + val[i] , dp[w]);

}

}

//打印dp数组

for (int j = 0; j <= W; j++){

System.out.print(dp[j] + " ");

}

return dp[W];

}

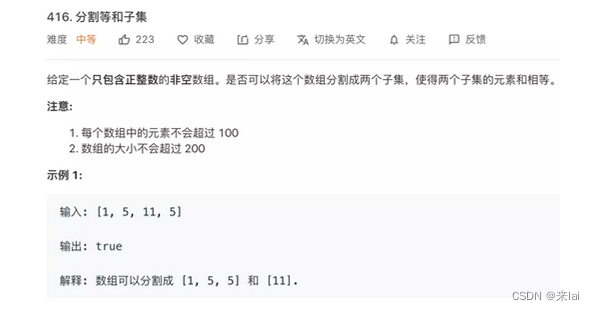

子集背包问题

那么对于这个问题,我们可以先对集合求和,得出sum,把问题转化为背包问题:

给一个可装载重量为sum/2的背包和N个物品,每个物品的重量为nums[i]。现在让你装物品,是否存在一种装法,能够恰好将背包装满?

第一步要明确两点,「状态」和「选择」。

第二步要明确dp数组的定义。

dp[i][j] = x表示,对于前i个物品,当前背包的容量为j时,若x为true,则说明可以恰好将背包装满,若x为false,则说明不能恰好将背包装满。

比如说,如果dp[4][9] = true,其含义为:对于容量为 9 的背包,若只是用前 4 个物品,可以有一种方法把背包恰好装满。

或者说对于本题,含义是对于给定的集合中,若只对前 4 个数字进行选择,存在一个子集的和可以恰好凑出 9。

根据这个定义,我们想求的最终答案就是dp[N][sum/2],base case 就是dp[..][0] = true和dp[0][..] = false,因为背包没有空间的时候,就相当于装满了,而当没有物品可选择的时候,肯定没办法装满背包。

第三步,根据「选择」,思考状态转移的逻辑。

如果不把nums[i]算入子集,或者说你不把这第i个物品装入背包,那么是否能够恰好装满背包,取决于上一个状态dp[i-1][j],继承之前的结果。

如果把nums[i]算入子集,或者说你把这第i个物品装入了背包,那么是否能够恰好装满背包,取决于状态dp[i - 1][j-nums[i-1]]。

首先,由于i是从 1 开始的,而数组索引是从 0 开始的,所以第i个物品的重量应该是nums[i-1],这一点不要搞混。

dp[i - 1][j-nums[i-1]]也很好理解:你如果装了第i个物品,就要看背包的剩余重量j - nums[i-1]限制下是否能够被恰好装满。

换句话说,如果j - nums[i-1]的重量可以被恰好装满,那么只要把第i个物品装进去,也可恰好装满j的重量;否则的话,重量j肯定是装不满的。

public static boolean canPartition(int[] nums) {

int sum = 0;

for (int num : nums) sum += num;

// 和为奇数时,不可能划分成两个和相等的集合

if (sum % 2 != 0) return false;

int n = nums.length;

sum = sum / 2;

//初始化

boolean[][] dp =new boolean[n+1][sum+1];

for(boolean[] row : dp) {

Arrays.fill(row,false);

}

// base case,因为背包没有空间的时候,就相当于装满了,而当没有物品可选择的时候,肯定没办法装满背包

for (int i = 0; i <= n; i++)

dp[i][0] = true;

for (int i = 1; i <= n; i++) {

for (int j = 1; j <= sum; j++) {

if (j - nums[i - 1] < 0) {

// 背包容量不足,不能装入第 i 个物品

dp[i][j] = dp[i - 1][j];

} else {

// 装入或不装入背包

dp[i][j] = dp[i - 1][j] || dp[i - 1][j-nums[i-1]];

}

}

}

return dp[n][sum];

}

再进一步,是否可以优化这个代码呢?注意到dp[i][j]都是通过上一行dp[i-1][..]转移过来的,之前的数据都不会再使用了。

所以,我们可以进行状态压缩,将二维dp数组压缩为一维,节约空间复杂度:

public static boolean canPartition(int[] nums) {

int sum = 0, n = nums.length;

for (int num : nums) sum += num;

if (sum % 2 != 0) return false;

sum = sum / 2;

boolean[] dp=new boolean[sum+1];

Arrays.fill(dp,false);//初始化

// base case

dp[0] = true;

for (int i = 0; i < n; i++)

for (int j = sum; j >= 0; j--)

if (j - nums[i] >= 0)

dp[j] = dp[j] || dp[j - nums[i]];

return dp[sum];

}

这就是状态压缩,其实这段代码和之前的解法思路完全相同,只在一行dp数组上操作,i每进行一轮迭代,dp[j]其实就相当于dp[i-1][j],所以只需要一维数组就够用了。

唯一需要注意的是j应该从后往前反向遍历,因为每个物品(或者说数字)只能用一次,以免之前的结果影响其他的结果。

至此,子集切割的问题就完全解决了,时间复杂度 O(n*sum),空间复杂度 O(sum)。

完全背包问题

518 . 零钱兑换II

有一个背包,最大容量为amount,有一系列物品coins,每个物品的重量为coins[i],每个物品的数量无限。请问有多少种方法,能够把背包恰好装满?

第一步要明确两点,「状态」和「选择」。

这部分都是背包问题的老套路了,我还是啰嗦一下吧:

状态有两个,就是「背包的容量」和「可选择的物品」,选择就是「装进背包」或者「不装进背包」。

明白了状态和选择,动态规划问题基本上就解决了,只要往这个框架套就完事儿了:

for 状态1 in 状态1的所有取值:

for 状态2 in 状态2的所有取值:

for ...

dp[状态1][状态2][...] = 计算(选择1,选择2...)

第二步要明确**dp数组的定义**。

首先看看刚才找到的「状态」,有两个,也就是说我们需要一个二维dp数组。

dp[i][j]的定义如下:

若只使用前i个物品,当背包容量为j时,有dp[i][j]种方法可以装满背包。

换句话说,翻译回我们题目的意思就是:

若只使用coins中的前i个硬币的面值,若想凑出金额j,有dp[i][j]种凑法。

经过以上的定义,可以得到:

base case 为dp[0][..] = 0, dp[..][0] = 1。因为如果不使用任何硬币面值,就无法凑出任何金额;如果凑出的目标金额为 0,那么“无为而治”就是唯一的一种凑法。

我们最终想得到的答案就是dp[N][amount],其中N为coins数组的大小。

大致的伪码思路如下:

int dp[N+1][amount+1]

dp[0][..] = 0

dp[..][0] = 1

for i in [1..N]:

for j in [1..amount]:

把物品 i 装进背包,

不把物品 i 装进背包

return dp[N][amount]

第三步,根据「选择」,思考状态转移的逻辑。

注意,我们这个问题的特殊点在于物品的数量是无限的,所以这里和之前写的背包问题文章有所不同。

如果你不把这第i个物品装入背包,也就是说你不使用coins[i]这个面值的硬币,那么凑出面额j的方法数dp[i][j]应该等于dp[i-1][j],继承之前的结果。

如果你把这第i个物品装入了背包,也就是说你使用coins[i]这个面值的硬币,那么dp[i][j]应该等于dp[i][j-coins[i-1]]。

首先由于i是从 1 开始的,所以coins的索引是i-1时表示第i个硬币的面值。

dp[i][j-coins[i-1]]也不难理解,如果你决定使用这个面值的硬币,那么就应该关注如何凑出金额j - coins[i-1]。

比如说,你想用面值为 2 的硬币凑出金额 5,那么如果你知道了凑出金额 3 的方法,再加上一枚面额为 2 的硬币,不就可以凑出 5 了嘛。

综上就是两种选择,而我们想求的dp[i][j]是「共有多少种凑法」,所以dp[i][j]的值应该是以上两种选择的结果之和:

for (int i = 1; i <= n; i++) {

for (int j = 1; j <= amount; j++) {

if (j - coins[i-1] >= 0)

dp[i][j] = dp[i - 1][j]

+ dp[i][j-coins[i-1]];

return dp[N][W]

最后一步,把伪码翻译成代码,处理一些边界情况。

我用 Java 写的代码,把上面的思路完全翻译了一遍,并且处理了一些边界问题:

int change(int amount, int[] coins) {

int n = coins.length;

int[][] dp = int[n + 1][amount + 1];

// base case

for (int i = 0; i <= n; i++)

dp[i][0] = 1;

for (int i = 1; i <= n; i++) {

for (int j = 1; j <= amount; j++)

if (j - coins[i-1] >= 0)

dp[i][j] = dp[i - 1][j]

+ dp[i][j - coins[i-1]];

else

dp[i][j] = dp[i - 1][j];

}

return dp[n][amount];

}

而且,我们通过观察可以发现,dp数组的转移只和dp[i][..]和dp[i-1][..]有关,所以可以压缩状态,进一步降低算法的空间复杂度:

int change(int amount, int[] coins) {

int n = coins.length;

int[] dp = new int[amount + 1];

dp[0] = 1; // base case

for (int i = 0; i < n; i++)

for (int j = 1; j <= amount; j++)

if (j - coins[i] >= 0)

dp[j] = dp[j] + dp[j-coins[i]];

return dp[amount];

}

这个解法和之前的思路完全相同,将二维dp数组压缩为一维,时间复杂度 O(N*amount),空间复杂度 O(amount)。

扩展:

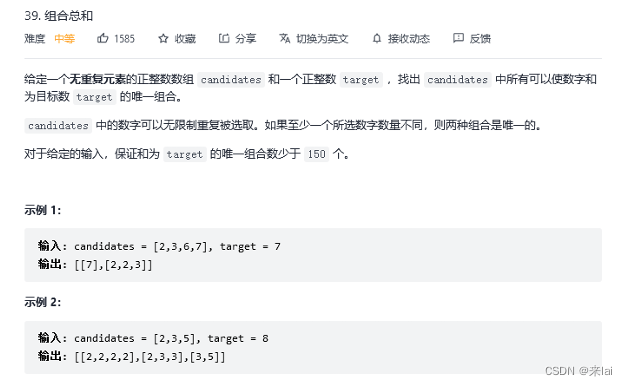

39. 组合总和

利用回溯算法+剪枝

//回溯算法 + 剪枝

public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {

int len = candidates.length;

List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();

if (len == 0) {

return res;

}

// 排序是剪枝的前提

Arrays.sort(candidates);

Deque<Integer> path = new ArrayDeque<>();

dfs(candidates, 0, target, path, res);

return res;

}

private void dfs(int[] candidates, int begin, int target, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {

int len=candidates.length;

// target 为负数和 0 的时候不再产生新的孩子结点

if (target < 0) {

return;

}

if (target == 0) {

res.add(new ArrayList<>(path));

return;

}

// 重点理解这里从 begin 开始搜索的语意

for (int i = begin; i < len; i++) {

// 重点理解这里剪枝,前提是候选数组已经有序,

if (target - candidates[i] < 0) {

break;

}

path.addLast(candidates[i]);

// 注意:由于每一个元素可以重复使用,下一轮搜索的起点依然是 i,这里非常容易弄错

dfs(candidates, i, target - candidates[i], path, res);

// 状态重置

path.removeLast();

}

}

四、贪心问题

什么是贪心算法呢?贪心算法可以认为是动态规划算法的一个特例,相比动态规划,使用贪心算法需要满足更多的条件(贪心选择性质),但是效率比动态规划要高。

比如说一个算法问题使用暴力解法需要指数级时间,如果能使用动态规划消除重叠子问题,就可以降到多项式级别的时间,如果满足贪心选择性质,那么可以进一步降低时间复杂度,达到线性级别的。

什么是贪心选择性质呢,简单说就是:每一步都做出一个局部最优的选择,最终的结果就是全局最优。注意哦,这是一种特殊性质,其实只有一小部分问题拥有这个性质。

比如你面前放着 100 张人民币,你只能拿十张,怎么才能拿最多的面额?显然每次选择剩下钞票中面值最大的一张,最后你的选择一定是最优的。

然而,大部分问题都明显不具有贪心选择性质。比如打斗地主,对手出对儿三,按照贪心策略,你应该出尽可能小的牌刚好压制住对方,但现实情况我们甚至可能会出王炸。这种情况就不能用贪心算法,而得使用动态规划解决,参见前文 动态规划解决博弈问题。

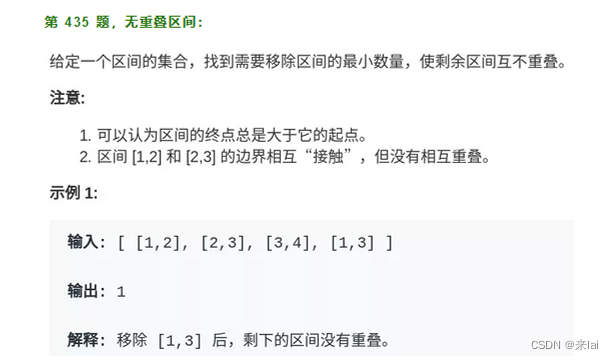

区间调度

正确的思路其实很简单,可以分为以下三步:

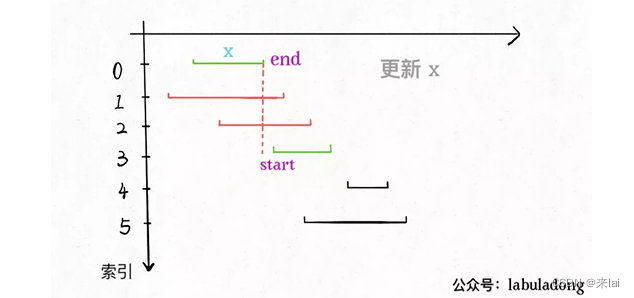

- 从区间集合 intvs 中选择一个区间 x,这个 x 是在当前所有区间中结束最早的(end 最小)。

- 把所有与 x 区间相交的区间从区间集合 intvs 中删除。

- 重复步骤 1 和 2,直到 intvs 为空为止。之前选出的那些 x 就是最大不相交子集。

把这个思路实现成算法的话,可以按每个区间的end数值升序排序,因为这样处理之后实现步骤 1 和步骤 2 都方便很多:

现在来实现算法,对于步骤 1,由于我们预先按照end排了序,所以选择 x 是很容易的。关键在于,如何去除与 x 相交的区间,选择下一轮循环的 x 呢?

由于我们事先排了序,不难发现所有与 x 相交的区间必然会与 x 的end相交;如果一个区间不想与 x 的end相交,它的start必须要大于(或等于)x 的end:

435 、无重叠区间

public int eraseOverlapIntervals(int[][] intervals) {

int n = intervals.length;

return n - intervalSchedule(intervals);

}

public int intervalSchedule(int[][] intvs) {

if (intvs.length == 0) return 0;

// 按 end 升序排序,避免 return a[1] - b[1] 时 int 型溢出, 换用 < 等运算符来比较。

Arrays.sort(intvs, new Comparator<int[]>() {

public int compare(int[] a, int[] b) {

return a[1] < b[1] ? -1 :1;

//return a[1] - b[1];

}

});

// 至少有一个区间不相交

int count = 1;

// 排序后,第一个区间就是 x

int x_end = intvs[0][1];

for (int[] interval : intvs) {

int start = interval[0];

if (start >= x_end) {

// 找到下一个选择的区间了

count++;

x_end = interval[1];

}

}

return count;

}

452 、用最少的箭头射爆气球

int findMinArrowShots(int[][] intvs) {

if (intvs.length == 0) return 0;

// 按 end 升序排序,避免 return a[1] - b[1] 时 int 型溢出, 换用 < 等运算符来比较。

Arrays.sort(intvs, new Comparator<int[]>() {

public int compare(int[] a, int[] b) {

return a[1] < b[1] ? -1 :1;

//return a[1] - b[1];

}

});

// 至少有一个区间不相交

int count = 1;

// 排序后,第一个区间就是 x

int x_end = intvs[0][1];

for (int[] interval : intvs) {

int start = interval[0];

// 把 >= 改成 > 就行了

if (start > x_end) {

count++;

x_end = interval[1];

}

}

return count;

}

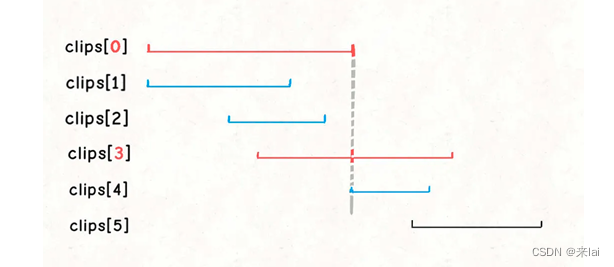

视频拼接

1024. 视频拼接

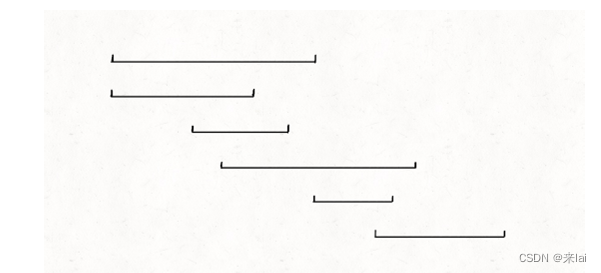

至于到底如何排序,这个就要因题而异了,我做这道题的思路是先按照起点升序排序,如果起点相同的话按照终点降序排序。

为什么这样排序呢,主要考虑到这道题的以下两个特点:

1、要用若干短视频凑出完成视频[0, T],至少得有一个短视频的起点是 0。

这个很好理解,如果没有一个短视频是从 0 开始的,那么区间[0, T]肯定是凑不出来的。

2、如果有几个短视频的起点都相同,那么一定应该选择那个最长(终点最大)的视频。

这一条就是贪心的策略,因为题目让我们计算最少需要的短视频个数,如果起点相同,那肯定是越长越好,不要白不要,多出来了大不了剪辑掉嘛。

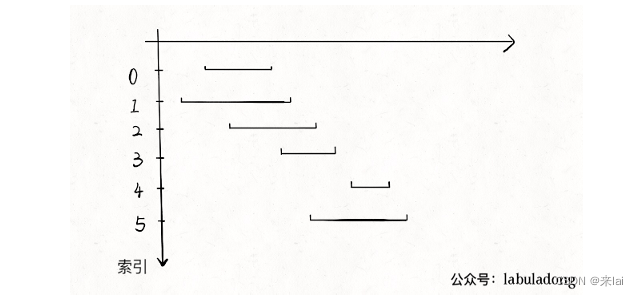

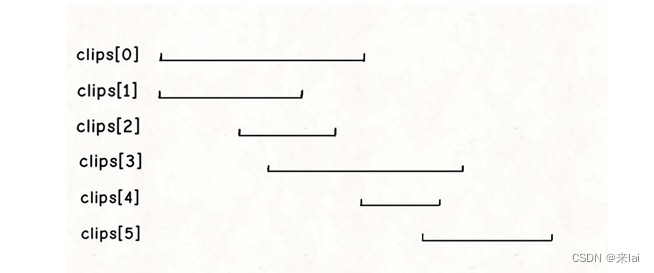

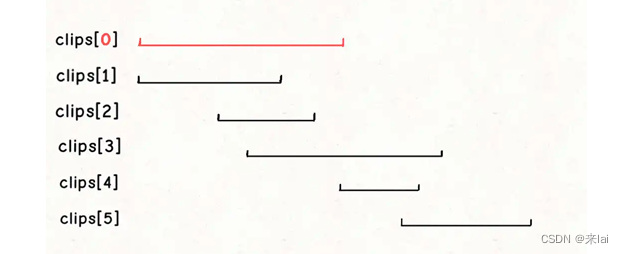

基于以上两个特点,将clips按照起点升序排序,起点相同的按照终点降序排序,最后得到的区间顺序就像这样:

这样我们就可以确定,如果clips[0]是的起点是 0,那么clips[0]这个视频一定会被选择。

当我们确定clips[0]一定会被选择之后,就可以选出第二个会被选择的视频:

我们会比较所有起点小于clips[0][1]的区间,根据贪心策略,它们中终点最大的那个区间就是第二个会被选中的视频。

然后可以通过第二个视频区间贪心选择出第三个视频,以此类推,直到覆盖区间[0, T],或者无法覆盖返回 -1。

以上就是这道题的解题思路,仔细想想,这题的核心和前文 贪心算法玩跳跃游戏 写的跳跃游戏是相同的,如果你能看出这两者的联系,就可以说理解贪心算法的奥义了。

实现上述思路需要我们用两个变量curEnd和nextEnd来进行:

最终代码实现如下:

public int videoStitching(int[][] clips, int time) {

if (time == 0) return 0;

// 按起点升序排列,起点相同的降序排列

Arrays.sort(clips, (a, b) -> {

// if (a[0] == b[0]) {

// return b[1] - a[1];

// }

// return a[0] - b[0];

return a[0] == b[0] ? b[1]-a[1] : a[0]-b[0];

});

// 记录选择的短视频个数

int res = 0;

//{0,2},{1,9},{1,5},{4,6},{5,9},{8,10}

int curEnd=0,nextEnd = 0;

int i=0 , n=clips.length;

while (i < n && clips[i][0] <= curEnd) {

// 在第 res 个视频的区间内贪心选择下一个视频

while (i < n && clips[i][0] <= curEnd) {

nextEnd = Math.max(nextEnd, clips[i][1]);

i++;

}

// 找到下一个视频,更新 curEnd

res++;

curEnd = nextEnd;

if (curEnd >= time) {

// 已经可以拼出区间 [0, T]

return res;

}

}

// 无法连续拼出区间 [0, T]

return -1;

}

区间问题:1288.删除被覆盖区间、56.区间合并、986.区间交集

贪心算法的区间问题:435.区间调度,1024.视频拼接、55.跳跃游戏

跳跃游戏

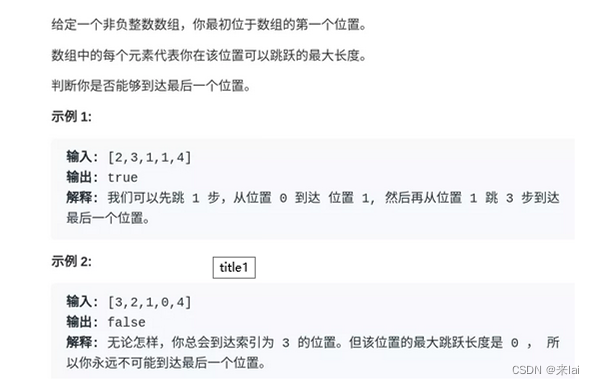

55.跳跃游戏

不知道读者有没有发现,有关动态规划的问题,大多是让你求最值的,比如最长子序列,最小编辑距离,最长公共子串等等等。这就是规律,因为动态规划本身就是运筹学里的一种求最值的算法。

那么贪心算法作为特殊的动态规划也是一样,一般也是让你求个最值。这道题表面上不是求最值,但是可以改一改:

请问通过题目中的跳跃规则,最多能跳多远?如果能够越过最后一格,返回 true,否则返回 false。

所以说,这道题肯定可以用动态规划求解的。但是由于它比较简单,下一道题再用动态规划和贪心思路进行对比,现在直接上贪心的思路:

bool canJump(int[] nums) {

int n = nums.length;

int farthest = 0;

for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

// 不断计算能跳到的最远距离

farthest = Math.max(farthest, i + nums[i]);

// 可能碰到了 0,卡住跳不动了

if (farthest <= i) return false;

}

return farthest >= n - 1;

}

你别说,如果之前没有做过类似的题目,还真不一定能够想出来这个解法。每一步都计算一下从当前位置最远能够跳到哪里,然后和一个全局最优的最远位置farthest做对比,通过每一步的最优解,更新全局最优解,这就是贪心。

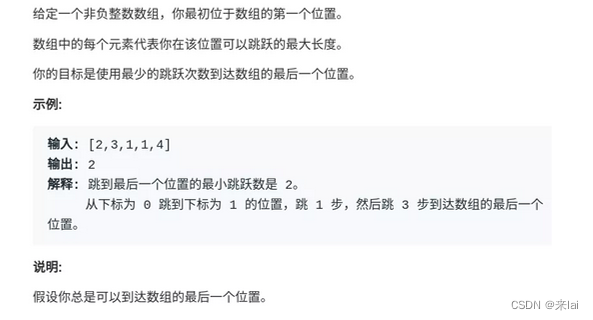

45.跳跃游戏II

现在的问题是,保证你一定可以跳到最后一格,请问你最少要跳多少次,才能跳过去?

我们先来说说动态规划的思路,采用自顶向下的递归动态规划,可以这样定义一个dp函数:

// 定义:从索引 p 跳到最后一格,至少需要 dp(nums, p) 步

int dp(int[] nums, int p);

我们想求的结果就是dp(nums, 0),base case 就是当p超过最后一格时,不需要跳跃:

if (p >= nums.length - 1) {

return 0;

}

根据前文 动态规划套路详解 的动规框架,就可以暴力穷举所有可能的跳法,通过备忘录memo消除重叠子问题,取其中的最小值最为最终答案:

int[] memo;

public int jump(int[] nums) {

int n = nums.length;

// 备忘录都初始化为 n,相当于 INT_MAX

// 因为从 0 调到 n - 1 最多 n - 1 步

memo = new int[n];

Arrays.fill(memo, n);

return dp(nums, 0);

}

public int dp(int[] nums, int p) {

int n = nums.length;

// base case

if (p >= n - 1) {

return 0;

}

// 子问题已经计算过

if (memo[p] != n) {

return memo[p];

}

int steps = nums[p];

// 你可以选择跳 1 步,2 步...

for (int i = 1; i <= steps; i++) {

// 穷举每一个选择

// 计算每一个子问题的结果

int subProblem = dp(nums, p + i);

// 取其中最小的作为最终结果

memo[p] = Math.min(memo[p], subProblem + 1);

}

return memo[p];

}

这个动态规划应该很明显了,按照 动态规划套路详解 所说的套路,状态就是当前所站立的索引p,选择就是可以跳出的步数。

该算法的时间复杂度是 递归深度 × 每次递归需要的时间复杂度,即 O(N^2),在 LeetCode 上是无法通过所有用例的,会超时。

贪心算法比动态规划多了一个性质:贪心选择性质。我知道大家都不喜欢看严谨但枯燥的数学形式定义,那么我们就来直观地看一看什么样的问题满足贪心选择性质。

刚才的动态规划思路,不是要穷举所有子问题,然后取其中最小的作为结果吗?核心的代码框架是这样:

int steps = nums[p];

// 你可以选择跳 1 步,2 步...

for (int i = 1; i <= steps; i++) {

// 计算每一个子问题的结果

int subProblem = dp(nums, p + i);

res = min(subProblem + 1, res);

}

for 循环中会陷入递归计算子问题,这是动态规划时间复杂度高的根本原因。

但是,真的需要「递归地」计算出每一个子问题的结果,然后求最值吗?直观地想一想,似乎不需要递归,只需要判断哪一个选择最具有「潜力」即可:

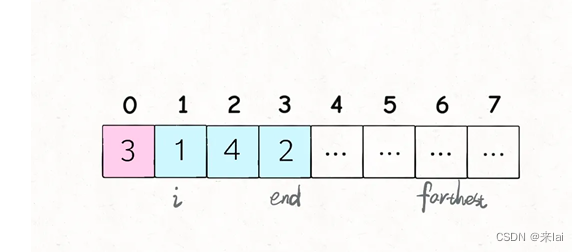

比如上图这种情况应该跳多少呢?

显然应该跳 2 步调到索引 2,因为**nums[2]的可跳跃区域涵盖了索引区间[3..6],比其他的都大**。如果想求最少的跳跃次数,那么往索引 2 跳必然是最优的选择。

你看,这就是贪心选择性质,我们不需要「递归地」计算出所有选择的具体结果然后比较求最值,而只需要做出那个最有「潜力」,看起来最优的选择即可。

绕过这个弯儿来,就可以写代码了:

int jump(int[] nums) {

int n = nums.length;

int end = 0, farthest = 0;

int jumps = 0;

for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

farthest = Math.max(nums[i] + i, farthest);

if (end == i) {

jumps++;

end = farthest;

}

}

return jumps;

}

结合刚才那个图,就知道这段短小精悍的代码在干什么了:

i和end标记了可以选择的跳跃步数,farthest标记了所有可选择跳跃步数[i..end]中能够跳到的最远距离,jumps记录了跳跃次数。

本算法的时间复杂度 O(N),空间复杂度 O(1),可以说是非常高效,动态规划都被吊起来打了。

至此,两道跳跃问题都使用贪心算法解决了。

加油站

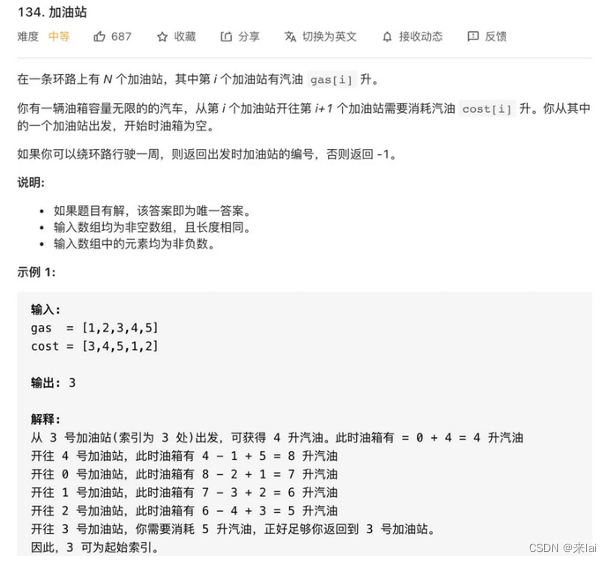

134.加油站

题目应该不难理解,就是每到达一个站点i,可以加gas[i]升油,但离开站点i需要消耗cost[i]升油,问你从哪个站点出发,可以兜一圈回来。

要说暴力解法,肯定很容易想到,用一个 for 循环遍历所有站点,假设为起点,然后再套一层 for 循环,判断一下是否能够转一圈回到起点:

int n = gas.length;

for (int start = 0; start < n; start++) {

for (int step = 0; step < n; step++) {

int i = (start + step) % n;

tank += gas[i];

tank -= cost[i];

// 判断油箱中的油是否耗尽

}

}

很明显时间复杂度是 O(N^2),这么简单粗暴的解法一定不是最优的,我们试图分析一下是否有优化的余地。

暴力解法是否有重复计算的部分?是否可以抽象出「状态」,是否对同一个「状态」重复计算了多次?

我们前文 动态规划详解 说过,变化的量就是「状态」。那么观察这个暴力穷举的过程,变化的量有两个,分别是「起点」和「当前油箱的油量」,但这两个状态的组合肯定有不下 O(N^2) 种,显然没有任何优化的空间。

所以说这道题肯定不是通过简单的剪枝来优化暴力解法的效率,而是需要我们发现一些隐藏较深的规律,从而减少一些冗余的计算。

下面我们介绍两种方法巧解这道题,分别是数学图像解法和贪心解法。

图像解法

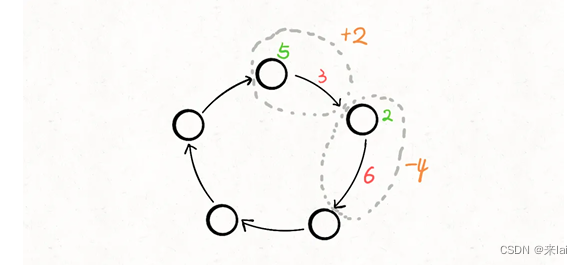

汽车进入站点i可以加gas[i]的油,离开站点会损耗cost[i]的油,那么可以把站点和与其相连的路看做一个整体,将gas[i] - cost[i]作为经过站点i的油量变化值:

这样,题目描述的场景就被抽象成了一个环形数组,数组中的第i个元素就是gas[i] - cost[i]。

有了这个环形数组,我们需要判断这个环形数组中是否能够找到一个起点start,使得从这个起点开始的累加和一直大于等于 0。

如何判断是否存在这样一个起点start?又如何计算这个起点start的值呢?

我们不妨就把 0 作为起点,计算累加和的代码非常简单:

int n = gas.length, sum = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

// 计算累加和

sum += gas[i] - cost[i];

}

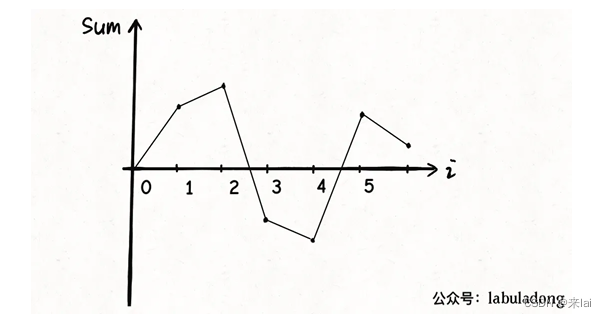

sum就相当于是油箱中油量的变化,上述代码中sum的变化过程可能是这样的:

显然,上图将 0 作为起点肯定是不行的,因为sum在变化的过程中小于 0 了,不符合我们「累加和一直大于等于 0」的要求。

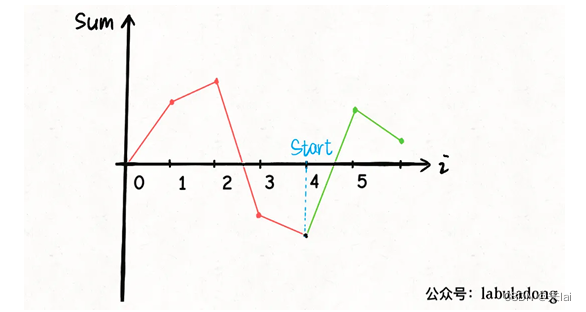

那如果 0 不能作为起点,谁可以作为起点呢?

看图说话,图像的最低点最有可能可以作为起点:

如果把这个「最低点」作为起点,就是说将这个点作为坐标轴原点,就相当于把图像「最大限度」向上平移了。

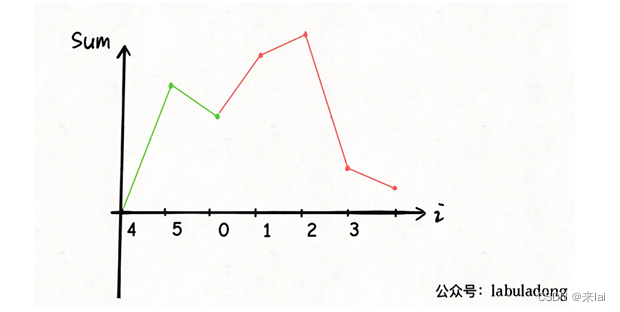

再加上这个数组是环形数组,最低点左侧的图像可以接到图像的最右侧:

这样,整个图像都保持在 x 轴以上,所以这个最低点 4,就是题目要求我们找的起点。

不过,经过平移后图像一定全部在 x 轴以上吗?不一定,因为还有无解的情况:

如果sum(gas[...]) < sum(cost[...]),总油量小于总的消耗,那肯定是没办法环游所有站点的。

综上,我们就可以写出代码:

int canCompleteCircuit(int[] gas, int[] cost) {

int n = gas.length;

// 相当于图像中的坐标点和最低点

int sum = 0, minSum = 0;

int start = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

sum += gas[i] - cost[i];

if (sum < minSum) {

// 经过第 i 个站点后,使 sum 到达新低

// 所以站点 i + 1 就是最低点(起点)

start = i + 1;

minSum = sum;

}

}

if (sum < 0) {

// 总油量小于总的消耗,无解

return -1;

}

// 环形数组特性

return start == n ? 0 : start;

}

以上是观察函数图像得出的解法,时间复杂度为 O(N),比暴力解法的效率高很多。

下面我们介绍一种使用贪心思路写出的解法,和上面这个解法比较相似,不过分析过程不尽相同。

贪心解法

用贪心思路解决这道题的关键在于以下这个结论:

如果选择站点i作为起点「恰好」无法走到站点j,那么i和j中间的任意站点k都不可能作为起点。

比如说,如果从站点1出发,走到站点5时油箱中的油量「恰好」减到了负数,那么说明站点1「恰好」无法到达站点5;那么你从站点2,3,4任意一个站点出发都无法到达5,因为到达站点5时油箱的油量也必然被减到负数。

如何证明这个结论?

假设tank记录当前油箱中的油量,如果从站点i出发(tank = 0),走到j时恰好出现tank < 0的情况,那说明走到i, j之间的任意站点k时都满足tank > 0,对吧。

如果把k作为起点的话,相当于在站点k时tank = 0,那走到j时必然有tank < 0,也就是说k肯定不能是起点。

拜托,从i出发走到k好歹tank > 0,都无法达到j,现在你还让tank = 0了,那更不可能走到j了对吧。

综上,这个结论就被证明了。

回想一下我们开头说的暴力解法是怎么做的?

如果我发现从i出发无法走到j,那么显然i不可能是起点。

现在,我们发现了一个新规律,可以推导出什么?

如果我发现从i出发无法走到j,那么i以及i, j之间的所有站点都不可能作为起点。

看到冗余计算了吗?看到优化的点了吗?

这就是贪心思路的本质,如果找不到重复计算,那就通过问题中一些隐藏较深的规律,来减少冗余计算。

根据这个结论,就可以写出如下代码:

int canCompleteCircuit(int[] gas, int[] cost) {

int n = gas.length;

int sum = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

sum += gas[i] - cost[i];

}

if (sum < 0) {

// 总油量小于总的消耗,无解

return -1;

}

// 记录油箱中的油量

int tank = 0;

// 记录起点

int start = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

tank += gas[i] - cost[i];

if (tank < 0) {

// 无法从 start 走到 i

// 所以站点 i + 1 应该是起点

tank = 0;

start = i + 1;

}

}

return start == n ? 0 : start;

}

这个解法的时间复杂度也是 O(N),和之前图像法的解题思路有所不同,但代码非常类似。

其实,你可以把这个解法的思路结合图像来思考,可以发现它们本质上是一样的,只是理解方式不同而已。

对于这种贪心算法,没有特别套路化的思维框架,主要还是靠多做题多思考,将题目的场景进行抽象的联想,找出隐藏其中的规律,从而减少计算量,进行效率优化。

五、用动态规划解决问题

64.最小路径和

一般来说,让你在二维矩阵中求最优化问题(最大值或者最小值),肯定需要递归 + 备忘录,也就是动态规划技巧。

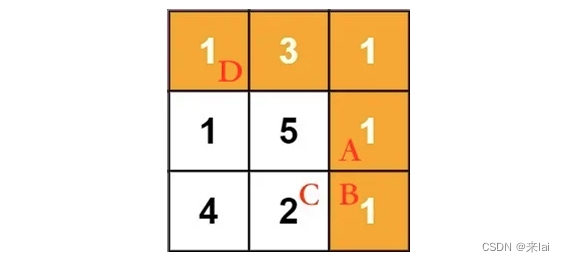

就拿题目举的例子来说,我给图中的几个格子编个号方便描述:

我们想计算从起点D到达B的最小路径和,那你说怎么才能到达B呢?

题目说了只能向右或者向下走,所以只有从A或者C走到B。

那么算法怎么知道从A走到B才能使路径和最小,而不是从C走到B呢?

难道是因为位置A的元素大小是 1,位置C的元素是 2,1 小于 2,所以一定要从A走到B才能使路径和最小吗?

其实不是的,真正的原因是,从D走到A的最小路径和是 6,而从D走到C的最小路径和是 8,6 小于 8,所以一定要从A走到B才能使路径和最小。

换句话说,我们把「从D走到B的最小路径和」这个问题转化成了「从D走到A的最小路径和」和 「从D走到C的最小路径和」这两个问题。

理解了上面的分析,这不就是状态转移方程吗?所以这个问题肯定会用到动态规划技巧来解决。

比如我们定义如下一个dp函数:

int dp(int[][] grid, int i, int j);

这个dp函数的定义如下:

从左上角位置(0, 0)走到位置(i, j)的最小路径和为dp(grid, i, j)。

根据这个定义,我们想求的最小路径和就可以通过调用这个dp函数计算出来:

int minPathSum(int[][] grid) {

int m = grid.length;

int n = grid[0].length;

// 计算从左上角走到右下角的最小路径和

return dp(grid, m - 1, n - 1);

}

再根据刚才的分析,很容易发现,dp(grid, i, j)的值取决于dp(grid, i - 1, j)和dp(grid, i, j - 1)返回的值。

我们可以直接写代码了:

int dp(int[][] grid, int i, int j) {

// base case

if (i == 0 && j == 0) {

return grid[0][0];

}

// 如果索引出界,返回一个很大的值,

// 保证在取 min 的时候不会被取到

if (i < 0 || j < 0) {

return Integer.MAX_VALUE;

}

// 左边和上面的最小路径和加上 grid[i][j]

// 就是到达 (i, j) 的最小路径和

return Math.min(

dp(grid, i - 1, j),

dp(grid, i, j - 1)

) + grid[i][j];

}

上述代码逻辑已经完整了,接下来就分析一下,这个递归算法是否存在重叠子问题?是否需要用备忘录优化一下执行效率?

前文多次说过判断重叠子问题的技巧,首先抽象出上述代码的递归框架:

int dp(int i, int j) {

dp(i - 1, j); // #1

dp(i, j - 1); // #2

}

如果我想从dp(i, j)递归到dp(i-1, j-1),有几种不同的递归调用路径?

可以是dp(i, j) -> #1 -> #2或者dp(i, j) -> #2 -> #1,不止一种,说明dp(i-1, j-1)会被多次计算,所以一定存在重叠子问题。

那么我们可以使用备忘录技巧进行优化:

int[][] memo;

int minPathSum(int[][] grid) {

int m = grid.length;

int n = grid[0].length;

// 构造备忘录,初始值全部设为 -1

memo = new int[m][n];

for (int[] row : memo)

Arrays.fill(row, -1);

return dp(grid, m - 1, n - 1);

}

int dp(int[][] grid, int i, int j) {

// base case

if (i == 0 && j == 0) {

return grid[0][0];

}

if (i < 0 || j < 0) {

return Integer.MAX_VALUE;

}

// 避免重复计算

if (memo[i][j] != -1) {

return memo[i][j];

}

// 将计算结果记入备忘录

memo[i][j] = Math.min(

dp(grid, i - 1, j),

dp(grid, i, j - 1)

) + grid[i][j];

return memo[i][j];

}

至此,本题就算是解决了,时间复杂度和空间复杂度都是O(MN),标准的自顶向下动态规划解法。

有的读者可能问,能不能用自底向上的迭代解法来做这道题呢?完全可以的。

首先,类似刚才的dp函数,我们需要一个二维dp数组,定义如下:

从左上角位置(0, 0)走到位置(i, j)的最小路径和为dp[i][j]。

状态转移方程当然不会变的,dp[i][j]依然取决于dp[i-1][j]和dp[i][j-1],直接看代码吧:

int minPathSum(int[][] grid) {

int m = grid.length;

int n = grid[0].length;

int[][] dp = new int[m][n];

/**** base case ****/

dp[0][0] = grid[0][0];

for (int i = 1; i < m; i++)

dp[i][0] = dp[i - 1][0] + grid[i][0];

for (int j = 1; j < n; j++)

dp[0][j] = dp[0][j - 1] + grid[0][j];

/*******************/

// 状态转移

for (int i = 1; i < m; i++) {

for (int j = 1; j < n; j++) {

dp[i][j] = Math.min(

dp[i - 1][j],

dp[i][j - 1]

) + grid[i][j];

}

}

return dp[m - 1][n - 1];

}

这个解法的 base case 看起来和递归解法略有不同,但实际上是一样的。

因为状态转移为下面这段代码:

dp[i][j] = Math.min(

dp[i - 1][j],

dp[i][j - 1]

) + grid[i][j];

那如果i或者j等于 0 的时候,就会出现索引越界的错误。

所以我们需要提前计算出dp[0][..]和dp[..][0],然后让i和j的值从 1 开始迭代。

dp[0][..]和dp[..][0]的值怎么算呢?其实很简单,第一行和第一列的路径和只有下面这一种情况嘛:

那么按照dp数组的定义,dp[i][0] = sum(grid[0..i][0]), dp[0][j] = sum(grid[0][0..j]),也就是如下代码:

/**** base case ****/

dp[0][0] = grid[0][0];

for (int i = 1; i < m; i++)

dp[i][0] = dp[i - 1][0] + grid[i][0];

for (int j = 1; j < n; j++)

dp[0][j] = dp[0][j - 1] + grid[0][j];

/*******************/

股票问题

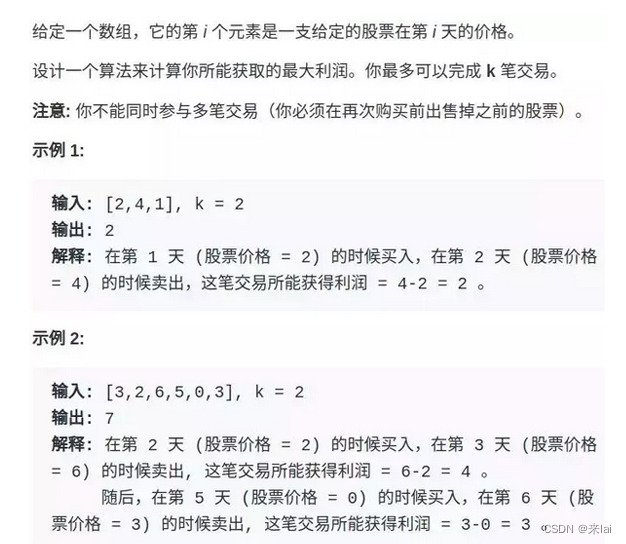

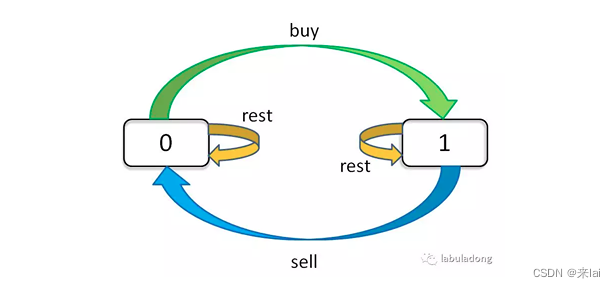

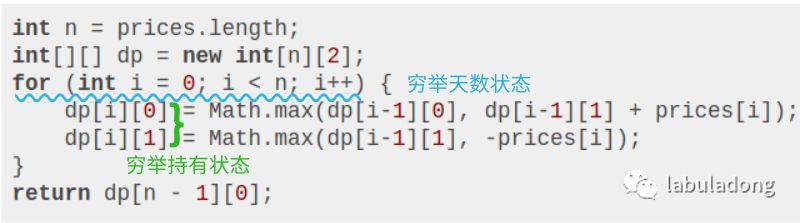

**第188题是一个最泛化的形式,其他的问题都是这个形式的简化。**第121题是只进行一次交易,相当于 k = 1;第122题是不限交易次数,相当于 k = +infinity(正无穷);第123题是只进行 2 次交易,相当于 k = 2;剩下两道也是不限交易次数,但是加了交易「冷冻期」和「手续费」的额外条件,其实就是第二题的变种,都很容易处理。

一、穷举框架

for 状态1 in 状态1的所有取值:

for 状态2 in 状态2的所有取值:

for ...

dp[状态1][状态2][...] = 择优(选择1,选择2...)

具体到当前问题,每天都有三种「选择」:买入、卖出、无操作,我们用 buy, sell, rest 表示这三种选择。

但问题是,并不是每天都可以任意选择这三种选择的,因为 sell 必须在 buy 之后,buy 必须在 sell 之后(第一次除外)。那么 rest 操作还应该分两种状态,一种是 buy 之后的 rest(持有了股票),一种是 sell 之后的 rest(没有持有股票)。而且别忘了,我们还有交易次数 k 的限制,就是说你 buy 还只能在 k > 0 的前提下操作。

很复杂对吧,不要怕,我们现在的目的只是穷举,你有再多的状态,老夫要做的就是一把梭全部列举出来。这个问题的「状态」有三个,第一个是天数,第二个是当天允许交易的最大次数,第三个是当前的持有状态(即之前说的 rest 的状态,我们不妨用 1 表示持有,0 表示没有持有)。

我们用一个三维数组 dp 就可以装下这几种状态的全部组合,用 for 循环就能完成穷举:

dp[i][k][0 or 1]

0 <= i <= n-1, 1 <= k <= K

n 为天数,大 K 为最多交易数

此问题共 n × K × 2 种状态,全部穷举就能搞定。

for 0 <= i < n:

for 1 <= k <= K:

for s in {0, 1}:

dp[i][k][s] = max(buy, sell, rest)

而且我们可以用自然语言描述出每一个状态的含义,比如说 dp[3][2][1] 的含义就是:今天是第三天,我现在手上持有着股票,至今最多进行 2 次交易。再比如 dp[2] [ 3 ] [0] 的含义:今天是第二天,我现在手上没有持有股票,至今最多进行 3 次交易。很容易理解,对吧?