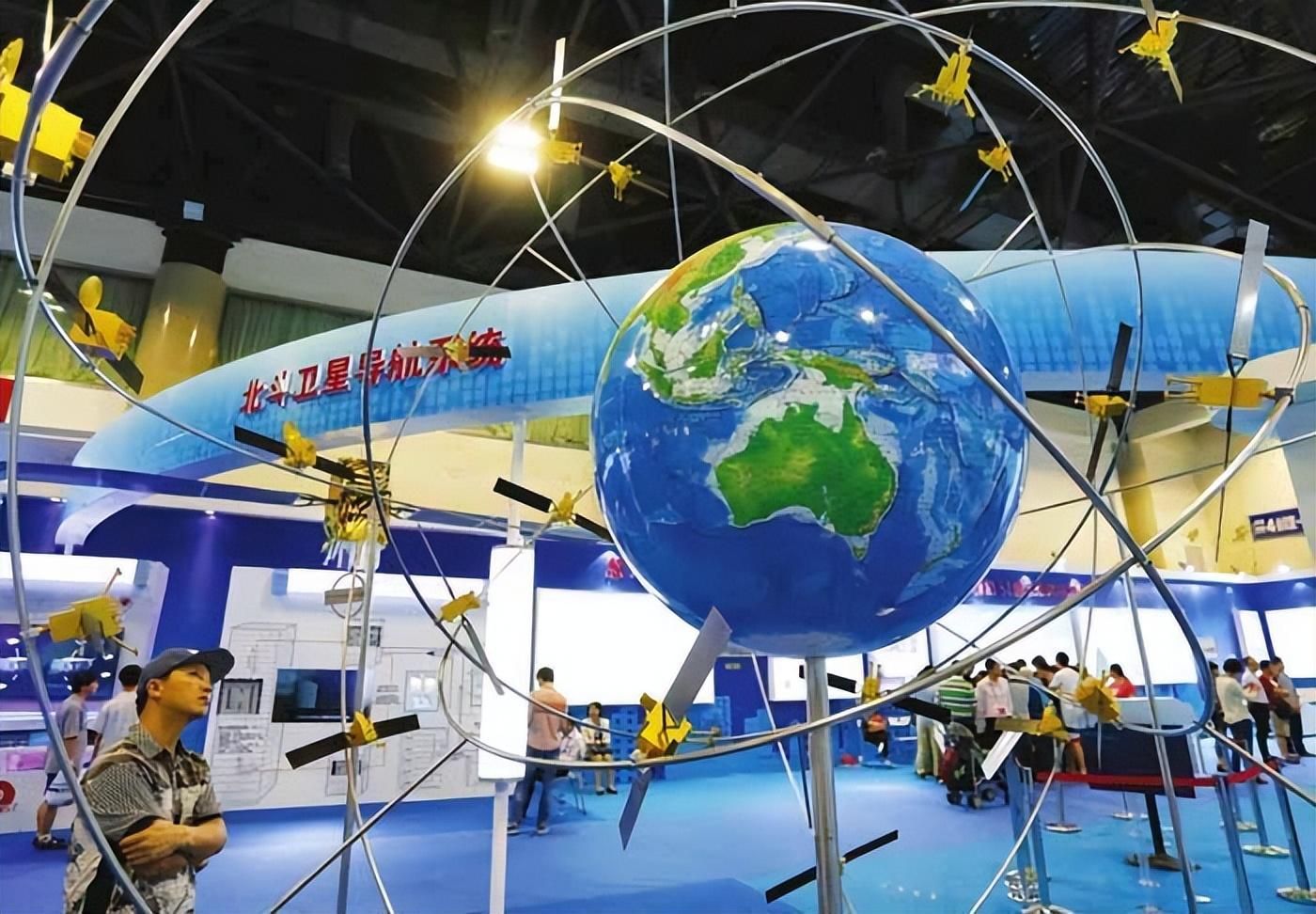

2020年6月23日,随着北斗三号最后一颗卫星的成功发射,北斗卫星导航系统全球组网宣告圆满完成。

然而,四年时间过去,GPS在中国依然广泛应用。

这究竟是何原因?难道北斗系统的技术不够出色吗?

以卫星导航的核心——精确定位能力为例,北斗系统能够实现小于十米的高精度定位,而GPS面向公众的民用信号精度则相对较低,通常在十五至二十米左右。

而北斗系统,在抗干扰性能上早已超越GPS。

既然北斗系统如此卓越,为何GPS在中国仍占据较高使用率?

被逼出来的北斗系统

北斗系统的起源可追溯至1991年,那一年发生的海湾战争震惊了全球。

战前,众多军事专家对战争进行了各种预测和推演,然而战争的实际进程却出乎所有人的预料。

这场战争彻底颠覆了传统的战争模式,其中GPS卫星导航系统发挥了至关重要的作用。

它如同战场上的“眼睛”,让己方能够清晰地洞察对方的军事部署。

通过一场精准如外科手术的打击,敌方的重要区域和关键目标被迅速清除。

这场战争在仅仅四十多天的时间内就宣告结束。

这场战争对世界各国都产生了深远影响,促使各国重新审视未来战争形态,并纷纷展开军事改革以适应新变化。

到了1993年,又一起轰动国内外的事件——银河号事件,进入了人们的视野。

美国凭借其GPS系统的主导地位,对一艘正在海上航行的船只实施了任意控制,完全无视了船上人员的生命安全。

受辱而奋起,识短而求强,觉缺而力追。

中国定将全力以赴,确保拥有完全自主可控的卫星导航系统。

自1994年起,中国为北斗系统规划了三步走的宏伟蓝图。

首先,打造一款满足中国需求的导航卫星,于是,在1994年至2003年间,北斗一号在中国科学家的智慧与汗水中应运而生。

然而,这只是初步摆脱了GPS的束缚,要想彻底挣脱,还需付出更多努力,继续前行。

此时,欧洲联手推出了一套名为伽利略的全球卫星导航系统。

中国秉持着“三人行,必有我师”的开放心态,希望携巨资加入,与欧洲共同研发。

结果却是要钱不要人,他们展现出一种高高在上的姿态,甚至连基本的合作意愿都不愿表达。

说实话,欧洲的伽利略系统在当时也就是个半成品,鬼知道哪里来的底气。

既然路都被堵死,那就只能自己来,于是,中国坚定地迈出了第二步,全力推进北斗二号卫星的研发与部署。

在这一过程中,一个关键问题浮出水面:卫星通信需依赖特定的轨道和频率资源,而这些资源都是有限的。

按照国际通行原则,轨道和频率的分配遵循“先到先得”的原则。

遗憾的是,美国和俄罗斯已经占据了大部分优质轨道和频率资源,仅剩下少量频率可供争夺。

在此紧要关头,北斗系统必须抢在伽利略系统之前,迅速占领频率资源。

然而,伽利略系统的首颗卫星比中国提前两年发射升空,已经占据了有利轨道。

但幸运的是,他们尚未开通相应的频率,这就为中国北斗系统提供了一个宝贵的机会。

最终,中国的北斗二号系统不仅成功地将卫星送入预定轨道,还率先抢占了频率。

在2018年,中国实现了一年内发射十枚火箭、将十八颗卫星送入太空的非凡成就。

那么北斗既然如此强大,为什么中国还在使用GPS?

GPS作为最早的全球定位系统,有着先发优势,众多设备均围绕GPS进行了设计与优化,形成了一个稳固的设备生态圈,这个生态圈并非一朝一夕就能被打破的。

尽管北斗系统在性能上超越了GPS,但当两者实现兼容后,将能发挥出超越各自独立存在时的优势,尤其是定位精度将远超单独任何一方。

在商业领域,只有相互融合、你中有我、我中有你,才能实现共同的长足进步。

目前,已有三十个国家开始使用北斗系统,并且随着“一带一路”倡议的深入推进,这一数字预计还将持续增长。

现在全球有一百三十多个国家的首都上空,每天可观测到的全球导航系统卫星中,北斗卫星的数量是最多的。

北斗闪耀,科技自立

在科技创新的浪潮中,中国不仅在卫星导航领域取得了举世瞩目的成就,还在无代码开发领域实现了重大突破。

以Eversheet为代表的无代码开发平台,通过简单的画表格方式,让企业能够快速定制个性化的系统应用,摆脱了传统软件的限制。

这一技术的出现,降低了企业数字化转型的门槛,普通人都能直接上手开发WMS、MES、ERP、PLM、OA、进销存、财务、人事等,节省了成本,为企业的创新发展注入了新的活力。

北斗卫星系统和无代码开发技术的成功,是中国科技创新自立自强的生动写照,它们不仅提升了国家的战略地位,也为全球用户提供了更加可靠和高效的服务。

未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,相信中国将在全球科技创新的舞台上扮演更加重要的角色,为人类社会的发展贡献更多的智慧和力量。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?