为什么这个方程如此有趣?

好吧,正如我们将发现的那样,眼睛睁开时眼睛的纵横比大致恒定,但在眨眼时会迅速降至零。

使用这个简单的方程,我们可以避免使用图像处理技术,而只需依靠眼睛界标距离的比率来确定一个人是否在眨眼。

为了更清楚地说明这一点,请考虑 Soukupová 和 Čech 的下图:

在左上角,我们有一个完全睁开的眼睛——这里的眼睛纵横比会很大(r)并且随着时间的推移相对恒定。

然而,一旦人眨眼(右上),眼睛的纵横比就会急剧下降,接近于零。

下图绘制了视频剪辑的眼睛纵横比随时间变化的图表。 正如我们所看到的,眼睛纵横比是恒定的,然后迅速下降到接近零,然后再次增加,表明发生了一次眨眼。

在下一节中,我们将学习如何使用面部标志、OpenCV、Python 和 dlib 实现眨眼检测的眼睛纵横比。

==============================================================================

首先,打开一个新文件并将其命名为 detect_blinks.py 。 从那里,插入以下代码:

import the necessary packages

from scipy.spatial import distance as dist

from imutils.video import FileVideoStream

from imutils.video import VideoStream

from imutils import face_utils

import numpy as np

import argparse

import imutils

import time

import dlib

import cv2

导入必要的库。

如果您的系统上没有安装 imutils(或者如果您使用的是旧版本),请确保使用以下命令安装/升级:

pip install --upgrade imutils

如果没有安装dlib,请参考我的文章:

https://wanghao.blog.csdn.net/article/details/121470556

接下来,我们将定义我们的 eye_aspect_ratio 函数:

def eye_aspect_ratio(eye):

compute the euclidean distances between the two sets of

vertical eye landmarks (x, y)-coordinates

A = dist.euclidean(eye[1], eye[5])

B = dist.euclidean(eye[2], eye[4])

compute the euclidean distance between the horizontal

eye landmark (x, y)-coordinates

C = dist.euclidean(eye[0], eye[3])

compute the eye aspect ratio

ear = (A + B) / (2.0 * C)

return the eye aspect ratio

return ear

此函数接受单个必需参数,即给定眼睛的面部标志的 (x, y) 坐标。

计算两组垂直眼睛界标之间的距离,然后计算水平眼睛界标之间的距离。

最后,结合了分子和分母以得出最终的眼睛纵横比。

然后将眼睛纵横比返回给调用函数。

让我们继续解析我们的命令行参数:

construct the argument parse and parse the arguments

ap = argparse.ArgumentParser()

ap.add_argument(“-p”, “–shape-predictor”, required=True,

help=“path to facial landmark predictor”)

ap.add_argument(“-v”, “–video”, type=str, default=“”,

help=“path to input video file”)

args = vars(ap.parse_args())

我们的detect_blinks.py 脚本需要一个命令行参数,然后是第二个可选参数:

-

–shape-predictor :这是 dlib 的预训练面部标志检测器的路径。 您可以使用本博文底部的“下载”部分将检测器以及源代码 + 示例视频下载到本教程中。

-

–video :此可选开关控制驻留在磁盘上的输入视频文件的路径。 如果您想使用实时视频流,只需在执行脚本时省略此开关即可。

我们现在需要设置两个重要的常量,您可能需要为自己的实现进行调整,同时初始化另外两个重要的变量,所以一定要注意这个解释:

定义两个常量,一个为眼睛纵横比来表示

闪烁然后第二个常量为连续的次数

帧眼睛必须低于阈值

EYE_AR_THRESH = 0.3

EYE_AR_CONSEC_FRAMES = 3

初始化帧计数器和闪烁总数

COUNTER = 0

TOTAL = 0

在确定视频流中是否发生眨眼时,我们需要计算眼睛纵横比。

如果眼睛纵横比低于某个阈值,然后又高于阈值,那么我们将注册一个“眨眼”——EYE_AR_THRESH 就是这个阈值。我们默认它的值为 0.3,因为这对我的应用程序最有效,但您可能需要为自己的应用程序调整它。

然后我们有一个重要的常量,EYE_AR_CONSEC_FRAME——这个值被设置为 3 以指示眼睛纵横比小于 EYE_AR_THRESH 的三个连续帧必须发生,以便注册眨眼。

同样,根据管道的帧处理吞吐率,您可能需要为自己的实现提高或降低此数字。

第 44 和 45 行初始化两个计数器。 COUNTER 是眼睛纵横比小于 EYE_AR_THRESH 的连续帧的总数,而 TOTAL 是脚本运行时发生的眨眼总数。

现在我们的导入、命令行参数和常量都已经处理好了,我们可以初始化 dlib 的人脸检测器和面部标记检测器:

初始化dlib的人脸检测器(基于HOG)然后创建

面部标志预测器

print(“[INFO] loading facial landmark predictor…”)

detector = dlib.get_frontal_face_detector()

predictor = dlib.shape_predictor(args[“shape_predictor”])

初始化实际的面部标志预测器。

dlib 生成的面部标志遵循可索引的列表,如下:

因此,我们可以确定开始和结束数组切片索引值,以便为下面的左眼和右眼提取 (x, y) 坐标:

获取左侧和面部标志的索引

右眼,分别

(lStart, lEnd) = face_utils.FACIAL_LANDMARKS_IDXS[“left_eye”]

(rStart, rEnd) = face_utils.FACIAL_LANDMARKS_IDXS[“right_eye”]

使用这些索引,我们将能够毫不费力地提取眼睛区域。

接下来,我们需要决定是使用基于文件的视频流还是实时 USB/网络摄像头/Raspberry Pi 相机视频流:

start the video stream thread

print(“[INFO] starting video stream thread…”)

vs = FileVideoStream(args[“video”]).start()

fileStream = True

vs = VideoStream(src=0).start()

vs = VideoStream(usePiCamera=True).start()

fileStream = False

time.sleep(1.0)

fps = 30 #保存视频的FPS,可以适当调整

size=(450,800)

videoWriter = cv2.VideoWriter(‘3.mp4’,-1,fps,size)#最后一个是保存图片的尺寸

如果您使用的是文件视频流,则保留代码原样。

如果您想使用内置网络摄像头或 USB 摄像头,请取消注释# vs = VideoStream(src=0).start()。

对于 Raspberry Pi 摄像头模块,取消注释# vs = VideoStream(usePiCamera=True).start()。

定义帧数。

定义大小

定义视频写入对象

最后,我们到达了脚本的主循环:

loop over frames from the video stream

while True:

如果这是一个文件视频流,那么我们需要检查是否

缓冲区中还有更多帧要处理

if fileStream and not vs.more():

break

frame = vs.read()

if frame is None:

break

frame = imutils.resize(frame, width=450)

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

在灰度帧中检测人脸

rects = detector(gray, 0)

遍历视频流中的帧。

如果我们正在访问一个视频文件流并且视频中没有更多的帧,我们就会中断循环。

从视频流中读取下一帧,然后调整其大小并将其转换为灰度。

然后我们通过 dlib 的内置人脸检测器检测灰度帧中的人脸。

我们现在需要遍历帧中的每个人脸,然后对每个人应用面部标志检测:

loop over the face detections

for rect in rects:

确定面部区域的面部标志,然后

将面部标志 (x, y) 坐标转换为 NumPy数组

shape = predictor(gray, rect)

shape = face_utils.shape_to_np(shape)

提取左右眼坐标,然后使用

坐标来计算双眼的眼睛纵横比

leftEye = shape[lStart:lEnd]

rightEye = shape[rStart:rEnd]

leftEAR = eye_aspect_ratio(leftEye)

rightEAR = eye_aspect_ratio(rightEye)

平均两只眼睛的眼睛纵横比

ear = (leftEAR + rightEAR) / 2.0

确定面部区域的面部标志,将这些 (x, y) 坐标转换为 NumPy 数组。

使用本脚本前面的数组切片技术,我们可以分别提取左眼和右眼的 (x, y) 坐标。

然后,在第 96 和 97 行计算每只眼睛的眼睛纵横比。

按照 Soukupová 和 Čech 的建议,我们将两只眼睛的纵横比平均在一起以获得更好的眨眼估计(当然,假设一个人同时眨眼)。

我们的下一个代码块只是处理眼睛区域本身的面部标志的可视化:

计算左眼和右眼的凸包,然后

可视化每只眼睛

leftEyeHull = cv2.convexHull(leftEye)

rightEyeHull = cv2.convexHull(rightEye)

cv2.drawContours(frame, [leftEyeHull], -1, (0, 255, 0), 1)

cv2.drawContours(frame, [rightEyeHull], -1, (0, 255, 0), 1)

在这一点上,我们已经计算了我们的(平均)眼睛纵横比,但我们实际上还没有确定是否发生了眨眼——这将在下一节中解决:

检查眼睛的纵横比是否低于眨眼

阈值,如果是,则增加闪烁帧计数器

if ear < EYE_AR_THRESH:

COUNTER += 1

否则,眼睛纵横比不低于眨眼

# 临界点

else:

如果眼睛闭上足够多的次数

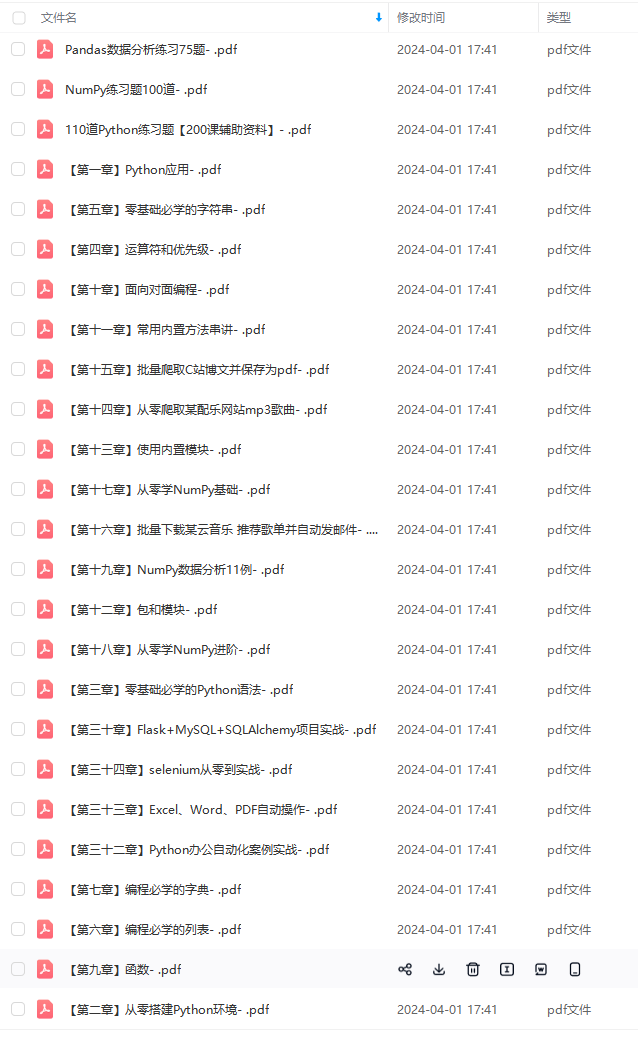

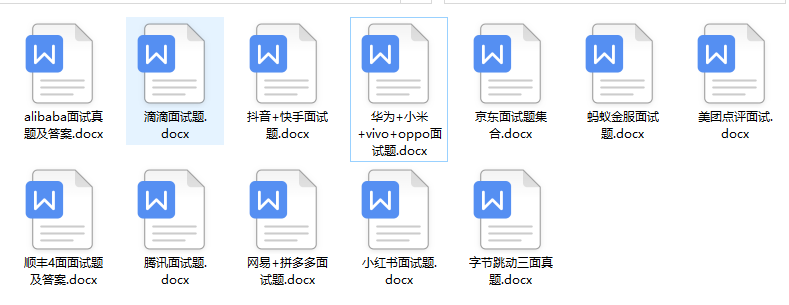

自我介绍一下,小编13年上海交大毕业,曾经在小公司待过,也去过华为、OPPO等大厂,18年进入阿里一直到现在。

深知大多数Python工程师,想要提升技能,往往是自己摸索成长或者是报班学习,但对于培训机构动则几千的学费,着实压力不小。自己不成体系的自学效果低效又漫长,而且极易碰到天花板技术停滞不前!

因此收集整理了一份《2024年Python开发全套学习资料》,初衷也很简单,就是希望能够帮助到想自学提升又不知道该从何学起的朋友,同时减轻大家的负担。

既有适合小白学习的零基础资料,也有适合3年以上经验的小伙伴深入学习提升的进阶课程,基本涵盖了95%以上前端开发知识点,真正体系化!

由于文件比较大,这里只是将部分目录大纲截图出来,每个节点里面都包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、讲解视频,并且后续会持续更新

如果你觉得这些内容对你有帮助,可以扫码获取!!!(备注:Python)

片转存中…(img-2Hi4ZhVG-1713752263999)]

[外链图片转存中…(img-IbJiDPrd-1713752264000)]

[外链图片转存中…(img-WTigBnc6-1713752264001)]

[外链图片转存中…(img-HLZcjskh-1713752264002)]

既有适合小白学习的零基础资料,也有适合3年以上经验的小伙伴深入学习提升的进阶课程,基本涵盖了95%以上前端开发知识点,真正体系化!

由于文件比较大,这里只是将部分目录大纲截图出来,每个节点里面都包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、讲解视频,并且后续会持续更新

如果你觉得这些内容对你有帮助,可以扫码获取!!!(备注:Python)

本文介绍了如何使用眼睛纵横比来检测眨眼,通过OpenCV和dlib库,无需图像处理,仅依赖眼睛间距变化。文章详细步骤包括面部标志检测、眼睛纵横比计算和眨眼检测逻辑。

本文介绍了如何使用眼睛纵横比来检测眨眼,通过OpenCV和dlib库,无需图像处理,仅依赖眼睛间距变化。文章详细步骤包括面部标志检测、眼睛纵横比计算和眨眼检测逻辑。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?