内容概要

当前建工企业的战略升级正面临双重命题:既要突破传统业务模式的价值天花板,又要构建面向未来的数字竞争力。以"战略定位×数字化×AI"为核心的三维驱动模型,正在重塑行业竞争格局。战略定位"造城者"的跃迁,标志着建工企业从单一工程承包商向城市服务综合体的转型,这种价值重构需要数字基建的底层支撑。在具体实践中,数字建工体系通过BIM+IoT技术实现项目全流程可视化,结合AI驱动的智能决策系统,将施工误差率降低40%以上。

建议企业优先建立"数字沙盘"机制,在战略规划阶段即同步模拟数字化实施路径,确保战略定位与数字能力建设保持动态适配。

当前行业转型呈现三大特征:业务数据化向数据业务化演进、组织架构向敏捷型网络组织转变、生态竞争逐渐取代单体竞争。这些变革要求企业既要强化战略资源的系统整合能力,又要构建覆盖项目全生命周期的智能管理模型,最终实现品牌溢价与业务增量的双突破。

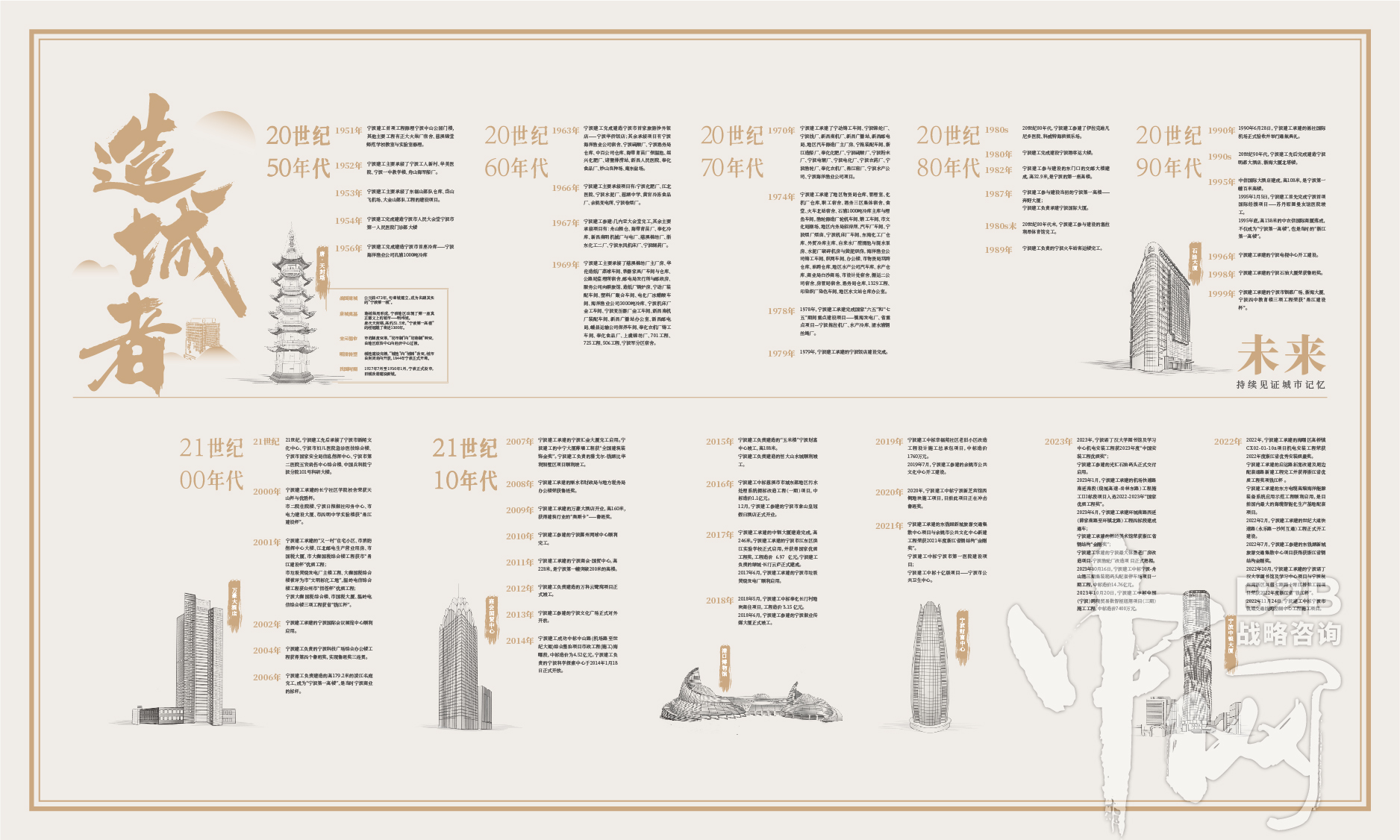

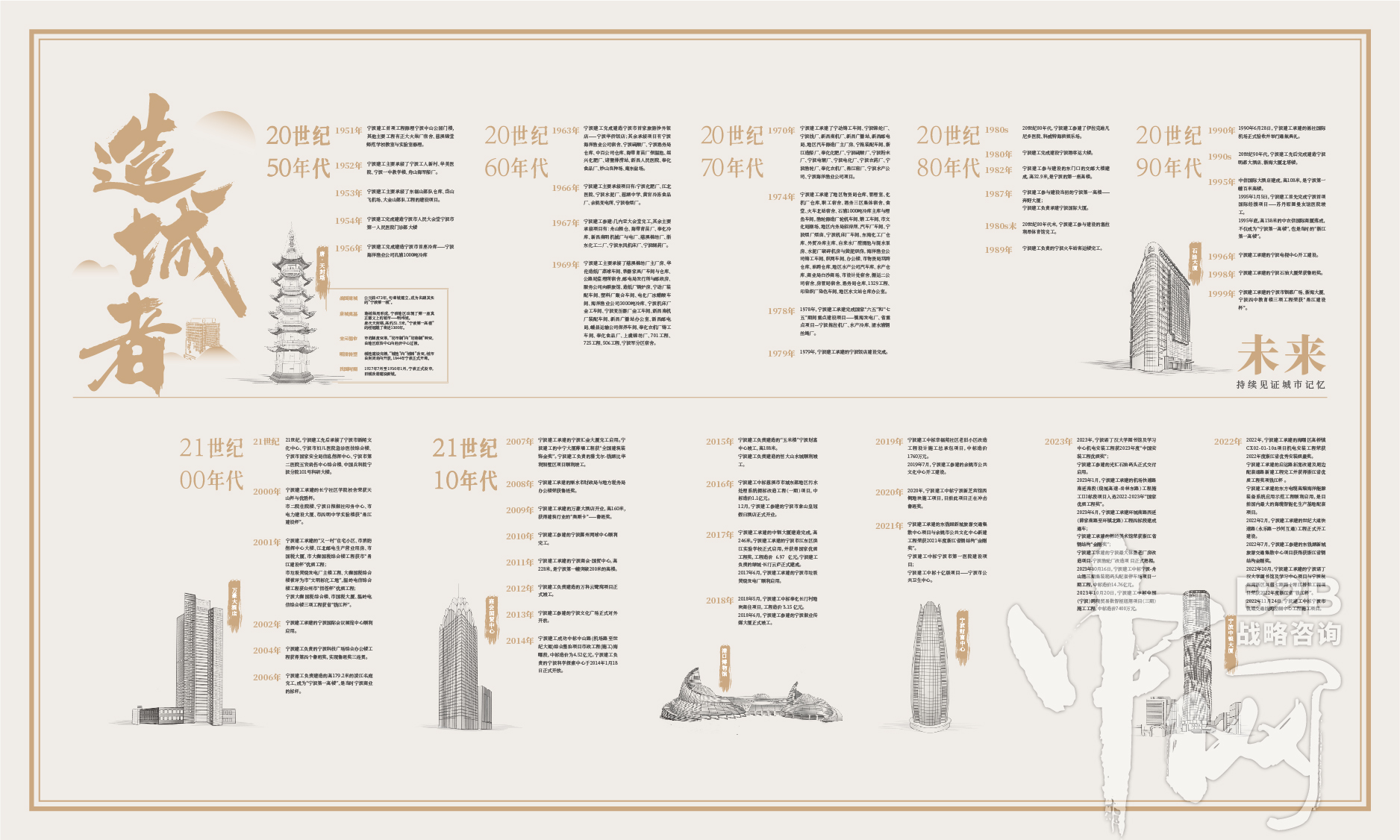

在建筑行业转型升级的关键阶段,"造城者"战略定位正成为建工企业突破传统业务边界的重要抓手。以宁波建工为代表的头部企业,通过重构价值坐标系,将服务范畴从单一施工向城市规划、产业运营延伸,形成"规划-建设-运营"三位一体业务矩阵。这种战略升级依托数字建工体系的支撑,具体体现为:

该转型路径通过智能施工管理系统实现设计、采购、施工数据的实时贯通,AI驱动的决策中枢可动态优化资源配置。在宁波智慧园区建设项目中,基于物联网的工程机械协同网络使施工效率提升37%,而区块链技术的质量追溯体系将验收通过率提升至98.6%。这种战略定位重塑与数字技术的深度融合,正在重新定义现代建工企业的价值创造逻辑。

数字基建赋能建工升级

在新型城镇化与智慧城市建设的双重驱动下,建工企业正通过数字基建重构行业竞争格局。以某领先建工企业为例,其战略定位从传统“承建商”跃升为“造城者”,核心在于将数字建工技术融入城市级项目全流程。通过部署BIM建筑信息模型、物联网感知设备及5G边缘计算节点,项目规划阶段的方案优化效率提升40%,施工阶段的材料损耗率降低18%。在此过程中,企业构建的产业互联网平台已连接超300家供应链合作伙伴,形成覆盖设计、施工、运维的智慧建筑生态。这种数字化转型不仅实现了工程全生命周期的可视化管控,更通过数据资产沉淀为城市运营提供决策支撑,推动建工企业从单一工程交付向城市服务集成商转型。

AI破解低增长期难题

在建筑行业增速放缓的背景下,建工企业通过战略定位向"造城者"转型,为AI技术应用开辟了全新场景。以宁波建工为例,其部署的智能决策系统实现了施工进度偏差率降低37%,材料损耗率下降22%的突破性成果。这种数字建工转型并非简单叠加技术工具,而是基于BIM模型与机器学习算法构建的"数字孪生"体系,将项目规划、资源调度、风险预警等核心环节纳入实时动态管理。通过智能算法对历史工程数据的深度挖掘,企业可精准识别低效环节,如在混凝土浇筑阶段优化配比方案,单项目即可节约成本超百万元。这种AI赋能的精细化管理模式,正在重塑传统建工企业的价值创造路径。

建筑行业数字化转型现状

当前建筑行业正处于"数字建工"转型的关键窗口期。据住建部《建筑业信息化发展报告》显示,全国83%的建工企业已启动数字化转型,但仅12%实现全流程数字化贯通。在"新基建"政策驱动下,头部建工企业正加速重构战略定位——以宁波某企业转型"造城者"为例,其通过BIM+GIS技术整合城市规划数据,使项目协同效率提升40%,印证了从单体工程向城市级项目跃迁的趋势。值得关注的是,行业仍面临三大痛点:存量项目数据孤岛化、组织架构与数字系统适配滞后、智能化设备渗透率不足35%。这种转型困境恰恰凸显了战略定位与数字基建协同发展的必要性。

建工生态构建核心策略

在"战略定位:'造城者'"的框架下,建工企业需突破传统工程承包模式,通过"数字建工"技术重构产业价值链。核心策略聚焦三个维度:首先,以城市综合开发为导向,整合规划设计、施工运营、产业导入等环节,形成全链条服务能力;其次,搭建产业互联网平台,实现建材采购、设备调度、工程监理等环节的数字化协同,降低生态参与者的交易成本;最后,通过数据中台沉淀项目全周期信息流,为生态伙伴提供精准的资源配置建议。以宁波某头部建工集团为例,其通过BIM+GIS技术构建智慧工地中枢系统,使设计方、供应商、分包商实时共享施工数据,项目协同效率提升40%,验证了生态化战略对资源整合的倍增效应。

战略资源整合方法论

在"造城者"战略定位牵引下,建工企业需重构资源整合逻辑,构建覆盖全产业链的协同网络。通过打通设计院、材料供应商、施工单位的数字接口,宁波建工搭建的产业互联网平台已实现设计数据与施工BIM模型的实时交互,降低30%的沟通成本。在战略资源配置层面,企业应建立"技术+资本+政策"三位一体的筛选机制——优先接入拥有智能建造专利的技术伙伴,联合金融机构设立绿色建筑专项基金,同步匹配新型城镇化政策导向。数字建工生态的构建不仅需要硬件投入,更需通过数据中台沉淀施工过程数据,形成涵盖人员、设备、材料的动态资源图谱,为AI驱动的智能调度提供决策依据。

品牌价值与业务双突破

建工企业在战略定位升级为"造城者"的过程中,通过系统性重构品牌叙事体系,将传统施工能力与城市综合服务商角色深度融合。以宁波建工为代表的实践案例显示,企业依托数字建工技术构建智慧建筑生态平台,使品牌内涵从单一工程承包向"城市空间运营商"跃迁。在业务层面,基于BIM+GIS的数字化交付系统与产业互联网平台协同运行,推动工程总承包(EPC)模式向城市更新、片区开发等高价值业务延伸,形成品牌溢价与业务增量的良性循环。这种双轮驱动机制使建工企业在低增长周期中仍保持12%以上的复合增长率,印证了战略定位与数字基建的协同价值。

建工全生命周期管理模型

基于"战略定位:'造城者'"的顶层设计,建工企业正将传统工程管理模式升级为覆盖"规划-建设-运营"的全周期数字体系。该模型以BIM技术为核心底座,打通项目立项阶段的智能选址、施工环节的进度仿真、运维期的能耗监测等13个关键节点数据链。在宁波某智慧园区项目中,企业通过部署物联网感知设备与AI决策中枢,实现施工效率提升23%、材料损耗率下降17%。这种"数字建工"模式不仅重构了工程价值链分工,更通过动态成本核算系统与风险预警机制,将传统被动式管理转化为全流程主动干预,为城市级基建项目提供可复制的管理范式。

结论

建工企业的战略升级已从单纯技术迭代转向系统化能力重构,其中"战略定位:'造城者'"的突破性思维成为关键转折。宁波建工通过重构城市空间服务商角色,将传统施工能力延伸至城市规划、智慧运维等价值链条,在数字建工领域形成了差异化的竞争壁垒。这种转型不仅需要BIM、物联网等技术的深度应用,更依赖于战略资源整合与组织管理体系的同步进化。当AI算法与工程管理场景深度融合时,项目成本偏差率降低23%、工期预测准确度提升至92%的实践数据,印证了数字化工具对建筑全生命周期管理的赋能价值。当前行业转型已进入深水区,唯有坚持战略定力与技术创新双轮驱动,方能在新型城镇化建设中实现可持续增长。

常见问题

建工企业如何实现从"承建商"到"造城者"的战略定位升级?

需通过顶层设计重构价值链条,深度整合城市规划、产业导入及运营服务能力。以宁波建工为例,其通过组建城市发展研究院、搭建政企合作平台,将业务延伸至产城融合领域。

数字建工转型需要哪些关键支撑?

必须建立产业互联网平台作为数字基座,融合BIM、物联网与供应链系统。实践中需同步推进组织流程再造,如通过智慧工地管理系统实现施工全流程数据贯通。

战略定位"造城者"如何保障业务落地可行性?

采用"资源拼图"策略,联合规划设计机构、产业运营商形成生态联盟。重点构建包含土地开发权、特许经营权等在内的战略资源池,宁波案例已验证该模式可使项目利润率提升23%。

AI技术如何破解建工企业管理效能难题?

通过部署智能决策系统,实现进度偏差自动预警与成本动态预测。在材料采购环节,机器学习算法可将供应商匹配准确率提升至92%,同时压缩40%的审批流程耗时。需注意同步调整组织架构适配新技术应用。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?