文 / 曾庆璐教授

本研究团队发现了羧酶体(一种在部分细菌和藻类中存在的固碳结构)的自组装原理。此发现可以帮助科学家重新设计和应用这类固碳结构,让植物将阳光转化为更多能源,提高光合作用效率,有望增加全球粮食产量,并减缓全球暖化。

曾庆璐教授(右)及其中一位论文作者港科大海洋科学系博士学生栗浩夫(左)展示原绿球藻样本。

羧酶体是部分细菌和微藻中的细菌微区室,其将特定的固碳酶包裹在由蛋白质构成的外壳中。细菌通过羧酶体进行碳固定,即是将大气中的二氧化碳转化为细胞生长所需的有机化合物的过程。科学家一直试图了解这种複杂的高效固碳体系的自组装过程。

这次研究团队解析了从名为原绿球藻的海洋蓝藻中纯化出了最小羧酶体的完整结构。该团队与中国科学技术大学生命科学与医学部周丛照教授课题组合作,通过蔗糖密度梯度离心等手段方法,克服了细胞破碎和污染方面其中一个最大的技术难题,成功纯化出原绿球藻ɑ-羧酶体样品,并提出之前研究中尚未观测到的α-羧酶体完整组装模型。

该论文第一作者、前港科大博士后研究员周睿倩博士。

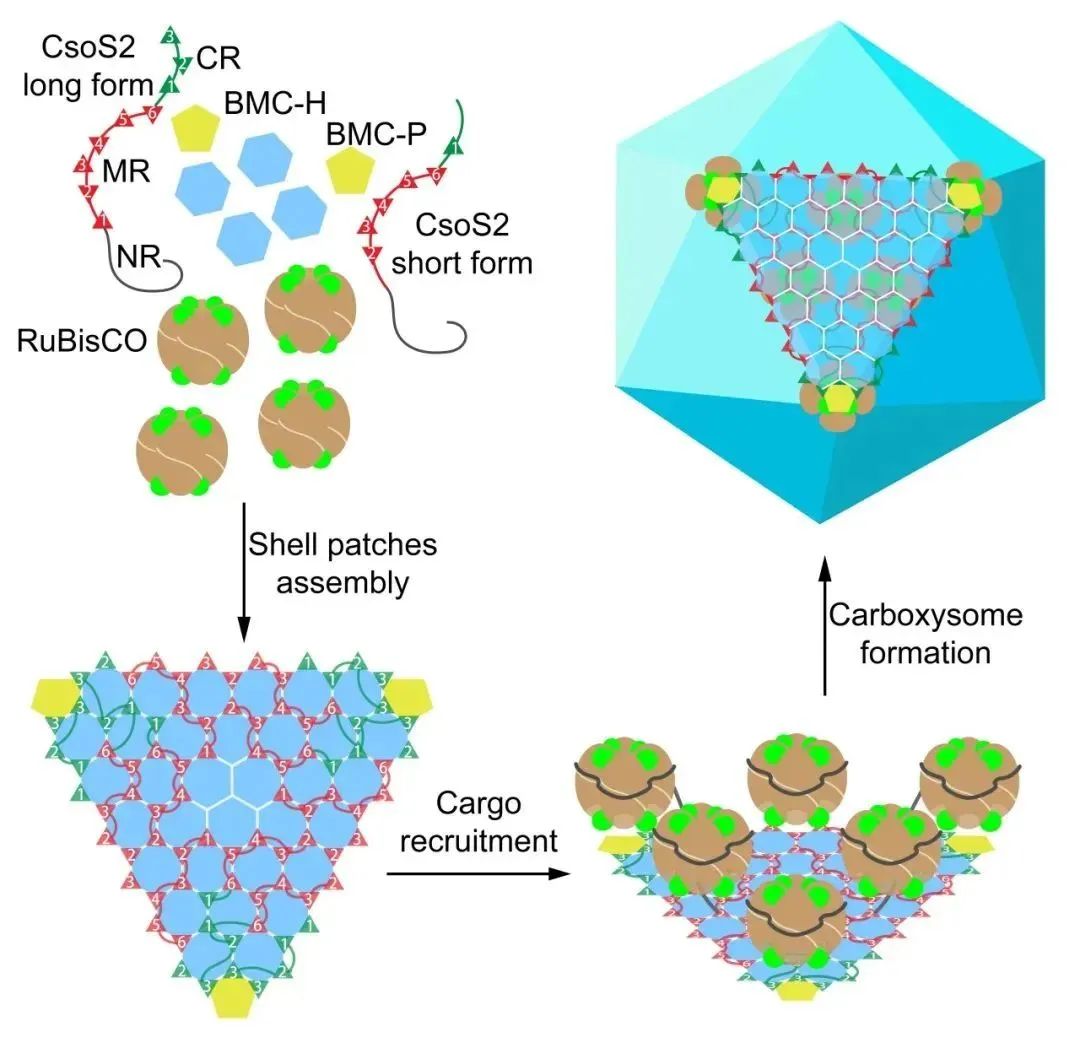

当中,研究团队利用单颗粒冷冻电子显微镜分析ɑ-羧酶体的结构,并计算得到其蛋白外壳的组装模式。该结构为类二十面体形状三维结构,表面以特定的蛋白质排列而成。研究团队收集了超过23,400张由港科大生物冷冻电镜中心显微镜拍摄的图像,并手动挑选了约32,000个完整的ɑ-羧酶体颗粒进行分析,得出ɑ-羧酶体的直径约为86 nm,是目前已知尺寸最小的羧酶体。研究发现RuBisCO酶在羧酶体内部有序排列形成三层环状结构,支架蛋白CsoS2通过中间域结合在外壳内表面,并在外壳内部形成多价相互作用网络交联RuBisCO酶,从而精准调控ɑ-羧酶体的组装。

在港科大生物冷冻电镜中心的支持下,该团队测算出的原绿球藻ɑ-羧酶体完整壳结构和四层蛋白组装模型。

植物合成生物学是羧酶体最有前景的应用领域之一。将羧酶体引入植物叶绿体发挥其CO2浓缩机制,可有望提高植物光合作用效率和农作物产量。

我们的研究揭开了原绿球藻羧酶体自组装的神秘面纱,为全球碳循环提供了新见解。这些发现对减缓全球暖化亦很重要,因为海洋蓝藻可固定全球约25%的二氧化碳,我们对海洋蓝藻高效固碳机制的研究将有利于进一步提高其固碳效率,从而去除更多大气中的二氧化碳。

原绿球藻ɑ-羧酶体的自组装模式图。

基于此研究,团队计划将原绿球藻的α-羧酶体引入植物叶绿体中,并研究其是否可以提高植物的光合作用效率。团队还计划利用基因编辑技术改造羧酶体基因,制造能够以非常高的速率固定二氧化碳的转基因超级蓝藻。这项技术有望能帮助减缓全球暖化。

该研究成果发表于《自然—植物》期刊。

曾庆璐教授简介

曾庆璐教授,香港科技大学海洋科学系副教授,博士生导师。主要研究蓝细菌和噬菌体在海洋生态系统中的相互作用、噬菌体的昼夜侵染节律以及侵染过程对海洋碳磷循环的影响。中山大学理学学士,美国纽约州立大学奥尔巴尼分校(SUNY at Albany)生物学博士,2008-2012年在美国麻省理工学院开展博士后研究工作。入选"青千",已发表SCI论文30多篇,其中多篇发表在PNAS,Current Biology,mBio等期刊。主持多项国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目。

主编 | 袁冶

责编 | 周姗

核校 | 柳松、许珺、吴倩

来源 | 转载自香港科技大学快讯公众号

500

500

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?