文 / 瞿佳男教授、刘凯教授、吴婉洁博士、何盈珠、陈育骏

香港科技大学(香港科大)的工程研究人员和生物学家携手展开跨学科研究,成功揭示了一种脊髓神经损伤的保护机制,为开发治疗方案带来曙光,有望造福全球逾千万患者。

脊髓损伤可造成严重后果,例如终身瘫痪,但科学界至今尚未全面了解它的机理,因此未能找到有效的治疗方法。长期以来,由于缺乏适当的活体成像技术,科学家无法精确地观察研究脊髓内未受干扰的细胞生物过程。

为了克服这一困难,香港科大工学院电子及计算机工程学系瞿佳男教授与理学院生命科学部刘凯教授组成了跨学科团队。他们结合多模态显微成像技术和光学清除技术,成功实现微创活体成像,并由此发现小胶质细胞在脊髓轴突损伤后,会发挥一种特殊功能,并有效阻止轴突退化。

本研究的两位通讯作者电子及计算机工程学系瞿佳男教授(右一)和生命科学部刘凯教授(左二),以及三位共同第一作者电子及计算机工程学系博士毕业生吴婉洁博士(右二)、电子及计算机工程学系博士生何盈珠(中)与生命科学部博士生陈育骏(左一)

小胶质细胞是中枢神经系统里最为主要的长驻免疫细胞。它们对大脑发育、稳定体内环境和神经系统疾病均有重要影响。科学界近年的研究显示,无论在神经新生、突触可塑性或神经退化等过程中,小胶质细胞与神经元之间都有重要的相互作用。

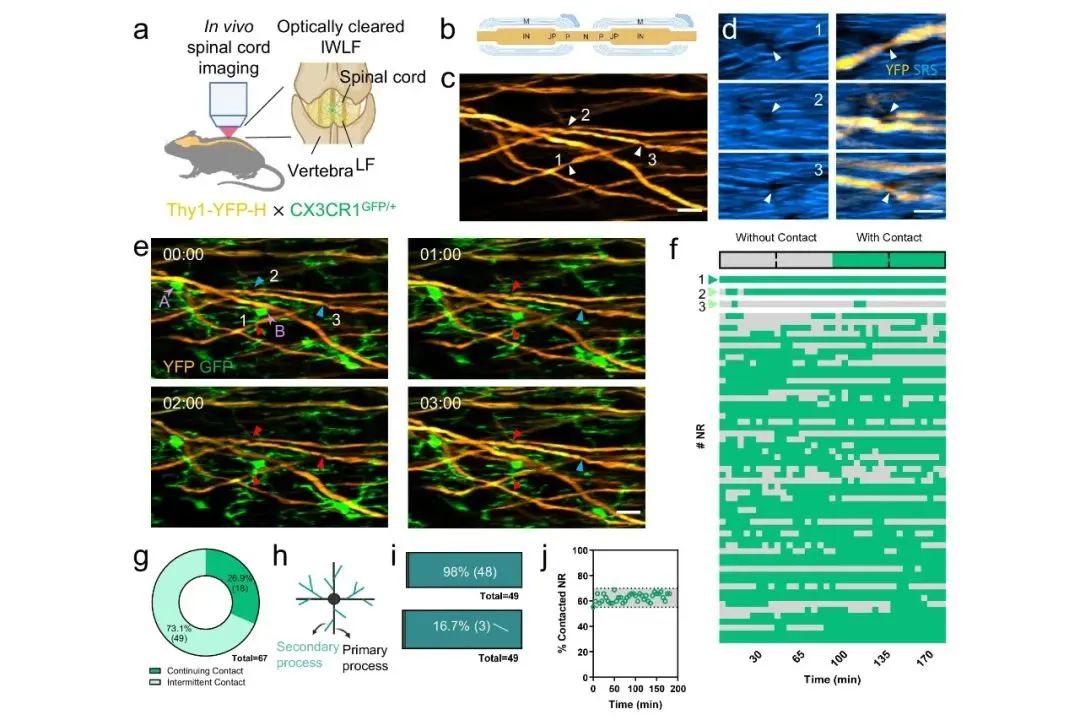

这项研究采用了瞿教授实验室所开发的先进活体多模态显微成像技术和光学清除技术,在国际上首次展示了自然生理条件下脊髓中胶质细胞与节点的相互作用。

在单一脊髓轴突损伤的急性阶段,我们发现小胶质细胞原来对神经具有关键的保护功效。研究结果也解释了小胶质细胞与轴突之间的通讯机制,为开发有效治疗策略提供了新的靶点。

团队证实了在脊髓中,小胶质细胞能与髓鞘轴突的郎氏结(nodes of Ranvier)建立直接接触,并在轴突损伤后,表现出显著的神经保护包裹行为。这种保护机制依赖于P2Y12受体的功能,突显出神经元与胶质细胞之间一种新的相互作用,能够防止急性轴突退化扩散至节点之外。

小胶质细胞与髓鞘轴突郎氏结在正常脊髓的接触

此外,他们还发现了在损伤过后,电压门控钠离子通道(NaV)亦有助推动节点与胶质细胞之间的相互作用。通过抑制NaV,轴突退化的过程得以减缓。

透过生物学家与工程研究人员的跨学科合作,我们得以揭示了小胶质细胞在轴突退化和再生过程中的重要功能。

这项研究不仅剖析了神经疾病背后的复杂机制,还为治疗方法的发展提供了创新方向。展望未来,多种疾病都有机会影响脊髓神经系统,如熟知的多发性硬化症等。然而这些疾病的发病机制都尚未明确。我们开发的这个光学成像技术平台,将促进这方面的深入研究,寻找疾病机制,帮助病人研发亟需的有效治疗方法。

本研究最近在著名多学科期刊《自然通讯》发表。吴婉洁博士(2023年度电子及计算机工程学系博士毕业生)、何盈珠(电子及计算机工程学系博士生)和陈育骏(生命科学部博士生)为共同第一作者,瞿教授和刘教授为通讯作者。

瞿佳男教授简介

瞿佳男教授,香港科技大学电子及计算机工程学系教授,华中科技大学光学工程学士及硕士学位。中国科学院上海光学精密机械研究所光学博士,曾就职于加州大学欧文分校物理系、不列颠哥伦比亚省癌症研究中心,也曾是安大略省激光和光波研究中心和安大略省癌症研究所的科学家。瞿教授是美国光学学会(OSA)的院士和国际光学与光子学会(SPIE)的院士,同时担任《光学快报》和《生物医学光学杂志》的主题编辑和编辑委员会成员。翟教授的研究领域为生物医学工程、光子学(Ph),研究方向为激光技术、生物光子学、环境监测、光学成像处理、现代光学设备和系统。

刘凯教授简介

刘凯教授,香港科技大学理学院生命科学部副教授,北京大学生命科学学院理学学士,新泽西州立罗格斯大学博士,在哈佛大学医学院波士顿儿童医院进行博士后研究工作。深圳北京大学香港科技大学医学中心硕士生导师。主要研究方向为中枢神经系统轴突再生的机制。先后主持国家自然科学基金以及香港和深圳市科技计划10项。

由香港科技大学主理出品的【教授专栏】,汇集来自不同领域教授的学术成果、前沿论断及知识科普,用最新鲜的视角解读社会动态,以最前沿的角度解释科技奥秘。期待通过香港科技大学的平台,聚合更多新锐观点,打造出一期又一期生动又深刻的【教授专栏】!

主编 | 袁冶

责编 | 周姗

核校 | 柳松、许珺、吴倩

来源 | 转载自《香港科技大学快讯》微信平台

497

497

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?