中午好,我的网工朋友。

随着物联网设备的部署和5G无线技术的快速到来,将计算、存储和分析放在靠近创建数据的地方,为边缘计算的诞生创造了条件。

我们能够了解到的自动驾驶汽车和多摄像头视频分析等要求最小时延的实时应用的兴起,也推动了这一技术的发展。

如今,边缘计算作为云计算的一个分支,其兴起受人瞩目,吸引了众多的企业进入这个领域。和已经成熟的公有云、私有云相比,边缘计算还处在上升期。

那么,到底什么才是“边缘计算”?它有哪些应用优势?未来将呈现怎样的发展趋势?今天和你聊聊这些问题。

今日文章阅读福利:《 大话云计算:从云起源到智能云未来 》

一本云计算相关好书,推荐给你。私信我,发送暗号“云计算”,即可获取资源。

01 为啥需要边缘计算?

物联网技术的快速发展,使得越来越多具备独立功能的普通物体实现互联互通,实现万物互联。

得益于物联网的特征,各行各业均在利用物联网技术快速实现数字化转型,越来越多的行业终端设备通过网络联接起来。

然而,物联网作为庞大而复杂的系统,不同行业应用场景各异,据第三方分析机构统计,到2025年将有超过千亿的终端设备联网,终端数据量将达300ZB。

如此大规模的数据量,按照传统数据处理方式,获取的所有数据均需上送云计算平台分析,云计算平台将面临着网络时延高、海量设备接入、海量数据处理难、带宽不够和功耗过高等高难度挑战。

为了解决传统数据处理方式下时延高、数据实时分析能力匮乏等弊端,边缘计算技术应运而生。

边缘计算技术是在靠近物或数据源头的网络边缘侧,通过融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台,就近提供边缘智能服务。

简单点讲,边缘计算是将从终端采集到的数据,直接在靠近数据产生的本地设备或网络中激进型分析,无需再将数据传输至云端数据处理中心。

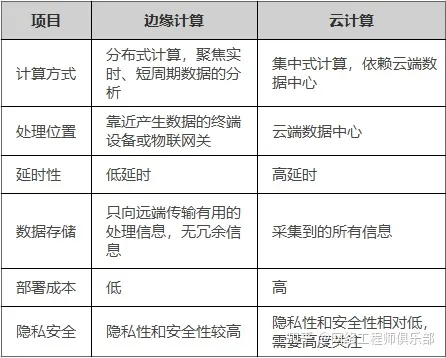

02 边缘计算 VS 云计算

边缘计算的概念是相对于云计算而言的,云计算的处理方式是将所有数据上传至计算资源集中的云端数据中心或服务器处理,任何需要访问该信息的请求都必须上送云端处理。

因此,云计算面对物联网数据量爆发的时代,弊端逐渐凸显:

01 云计算无法满足爆发式的海量数据处理诉求

随着互联网与各个行业的融合,特别是在物联网技术普及后,计算需求出现爆发式增长,传统云计算架构将不能满足如此庞大的计算需求。

02 云计算不能满足数据实时处理的诉求

传统云计算模式下,物联网数据被终端采集后要先传输至云计算中心,再通过集群计算后返回结果,这必然出现较长的响应时间,但一些新兴的应用场景如无人驾驶、智慧矿山等,对响应时间有极高要求,依赖云计算并不现实。

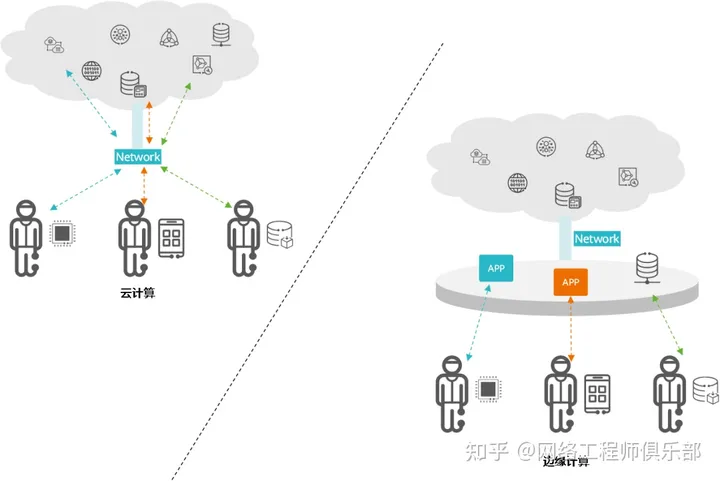

边缘计算的出现,可在一定程度上解决云计算遇到的这些问题。如下图所示,物联终端设备产生的数据不需要再传输至遥远的云数据中心处理,而是就近即在网络边缘侧完成数据分析和处理,相较于云计算更加高效和安全。

03 边缘计算是如何工作的?

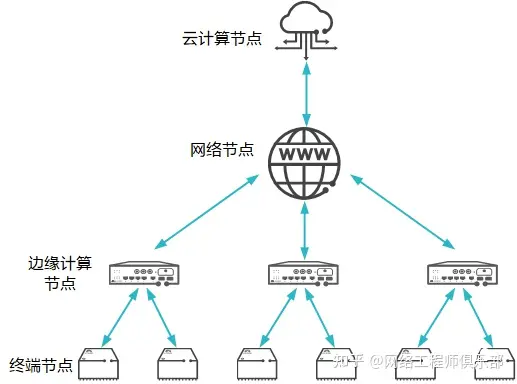

边缘计算架构如下图所示,尽可能靠近终端节点处处理数据,使数据、应用程序和计算能力远离集中式云计算中心。

01 终端节点

由各种物联网设备(如传感器、RFID标签、摄像头、智能手机等)组成,主要完成收集原始数据并上报的功能。在终端层中,只需提供各种物联网设备的感知能力,而不需要计算能力。

02 边缘计算节点

边缘计算节点通过合理部署和调配网络边缘侧节点的计算和存储能力,实现基础服务响应。

03 网络节点

负责将边缘计算节点处理后的有用数据上传至云计算节点进行分析处理。

04 云计算节点

边缘计算层的上报数据将在云计算节点进行永久性存储,同时边缘计算节点无法处理的分析任务和综合全局信息的处理任务仍旧需要在云计算节点完成。除此之外,云计算节点还可以根据网络资源分布动态调整边缘计算层的部署策略和算法。

04 边缘计算的典型应用

正是基于这种更实时处理数据的能力、特性,更快的响应时间,边缘计算非常适合被应用于物联网领域。

通过具有边缘计算能力的物联网关就近(网络边缘节点)提供设备管理控制等服务,解决物联网通信“最后一公里”的问题,最终实现物联网设备的智慧连接和高效管理。@网 络 工 程 师 俱 乐 部

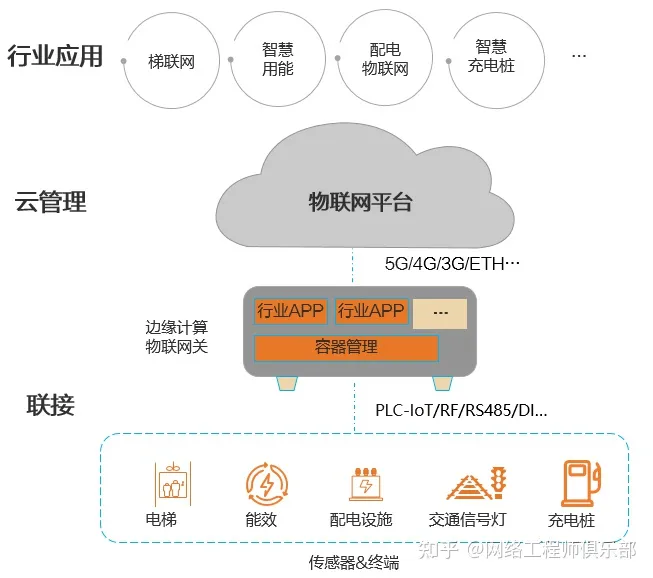

边缘计算网联网架构如下图所示,它聚焦于工业物联网领域,不仅支持丰富的工业协议和物联接口,可以广泛适应不同行业设备的联接场景,而且通过开放的边缘计算能力和云管理架构,快速满足不同行业边缘智能数据处理诉求:

01 联接

实现海量终端设备接入物联网络,主要通过边缘计算网关支持的各种物联接口(IP化PLC/RF/RS485/RS232等)连接各种传感器和终端,实现终端设备接入。

02 云管理

通过物联网平台,应用云计算技术,实现边缘物联设备(如网络、设备、容器及应用)的统一云化管理,同时北向支持与其他行业应用系统灵活对接。

03 行业应用

物联网平台提供标准的开放接口与不同合作伙伴的行业应用系统开放对接,构建广泛的行业适应性,可开发更多契合行业场景,深度定制化物联网行业应用。

整理:老杨丨10年资深网络工程师,更多网工提升干货,请关注公众号:网络工程师俱乐部

本文探讨了物联网设备发展和5G技术推动下边缘计算的兴起,阐述了边缘计算与云计算的区别,以及其在解决低延迟、大数据处理和实时应用中的优势。文章还介绍了边缘计算的工作原理和典型应用,如工业物联网中的设备管理与云化接入。

本文探讨了物联网设备发展和5G技术推动下边缘计算的兴起,阐述了边缘计算与云计算的区别,以及其在解决低延迟、大数据处理和实时应用中的优势。文章还介绍了边缘计算的工作原理和典型应用,如工业物联网中的设备管理与云化接入。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?