在材料科学和工程领域,研究晶体塑性行为一直是一个重要的课题。晶体塑性是指晶格在外力作用下发生形变的能力,这在材料的加工、形状记忆合金以及降低材料脆性等方面具有广泛的应用。为了解晶体塑性的机制,研究者们提出了多种理论模型,其中一种基于位错密度的晶体塑性模型备受关注。

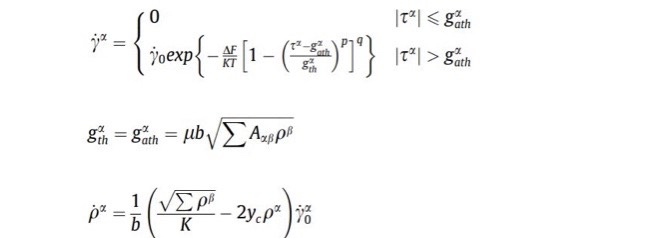

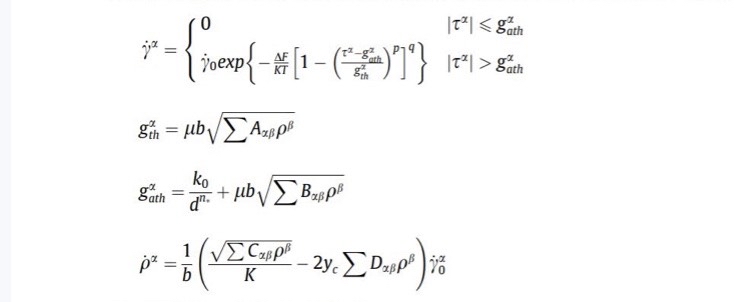

位错是晶体中的一种缺陷,它是晶体塑性变形的主要起源。在晶体中存在着不同类型的位错,如螺位错、刃位错和混位错等。这些位错会在外力作用下相互运动,从而导致晶体的塑性变形。基于位错密度的晶体塑性模型正是通过考虑位错的运动和相互作用,来描述晶体的塑性行为。

位错密度是指晶体中单位体积内位错的数量。在基于位错密度的晶体塑性模型中,研究者们通常假设位错满足一定的分布规律,如线性分布、指数分布或高斯分布等。通过对位错密度的分布进行数学建模,可以得到晶体塑性变形的数值模拟结果。

基于位错密度的晶体塑性模型可以提供有关晶体塑性行为的详细信息。例如,通过分析位错密度的空间分布和时间演化,可以获得晶体的塑性应变分布、应力分布以及变形过程中的应力-应变曲线等。这些信息对于材料的加工和强度设计具有重要的指导意义。

然而,基于位错密度的晶体塑性模型也存在一些限制。首先,位错密度的分布规律往往需要通过实验或经验进行确定,这在一定程度上限制了模型的应用范围。其次,模型通常假设位错之间的相互作用是弹性的,忽略了位错的相互吸引和排斥效应,这可能导致模拟结果与实际行为存在一定的偏差。

在将来的研究中,我们可以进一步改进基于位错密度的晶体塑性模型,以提高其准确性和适用性。例如,可以考虑位错的非弹性相互作用效应,进一步细化位错密度的分布规律,或者将实验数据与模型进行对比来验证模型的有效性。这些努力将有助于更好地理解晶体塑性的本质以及开发新型的高强度材料。

综上所述,基于位错密度的晶体塑性模型是研究晶体塑性行为的重要工具。通过对位错密度的分布、运动和相互作用进行建模,可以揭示晶体塑性变形的机制和规律。尽管该模型存在一定的局限性,但通过进一步的研究和改进,我们可以不断提高模型的准确性和适用性,为材料科学和工程领域的发展做出贡献。

基于位错密度的晶体塑性模型

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?