在开始之前,我想先回答两个问题:为什么黑匣子是橙色的?为什么它会被称为黑匣子?

关于颜色问题,大家可能都可以猜到,橙色具有更高的可识别性,便于寻找和定位。毕竟黑匣子存储了非常重要的飞行数据。

至于为什么被称为黑匣子,有一种广泛认可的说法是它的工作原理相对简单,只需要输入数据。而对于内部发生了什么,我们却无从得知,有点类似于一个“盲盒”。

飞机上的黑匣子主要有两个—FDR和CVR。

飞行数据记录器(Flight Data Recorder,FDR)是一种设备,主要用于记录飞机在飞行过程中各项指标参数的数据。通常情况下,人们所说的黑匣子大部分是指FDR,它是空难调查中最重要的直接证据。

座舱语音记录器(Cockpit Voice Recorder,CVR)是另一种设备,通常用于记录飞机无线电通话、飞行员对话以及背景环境声音。

这次拆解的并不是FDR,而是CVR,所以相比较而言,其外观可能相对简单。

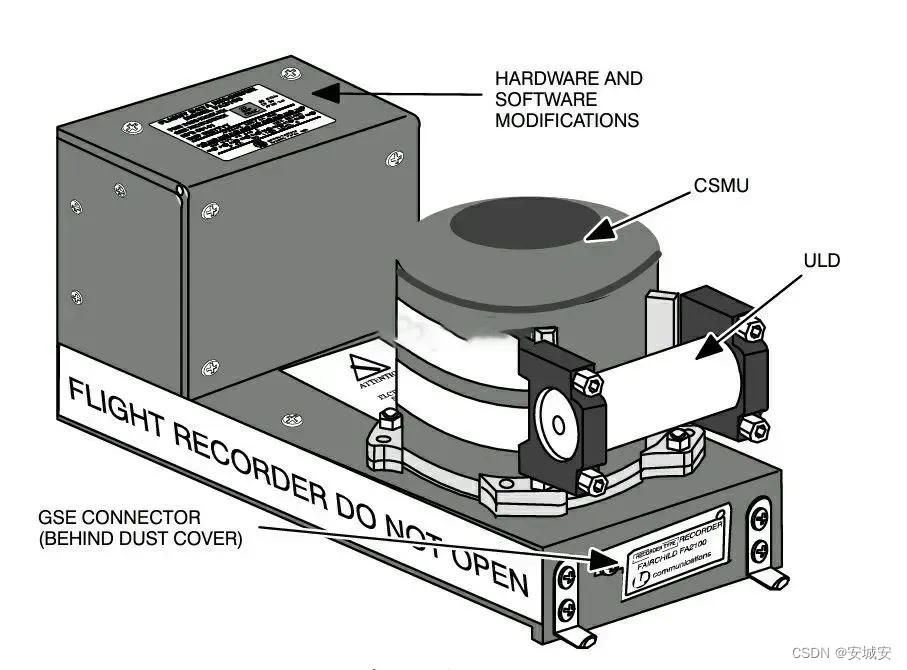

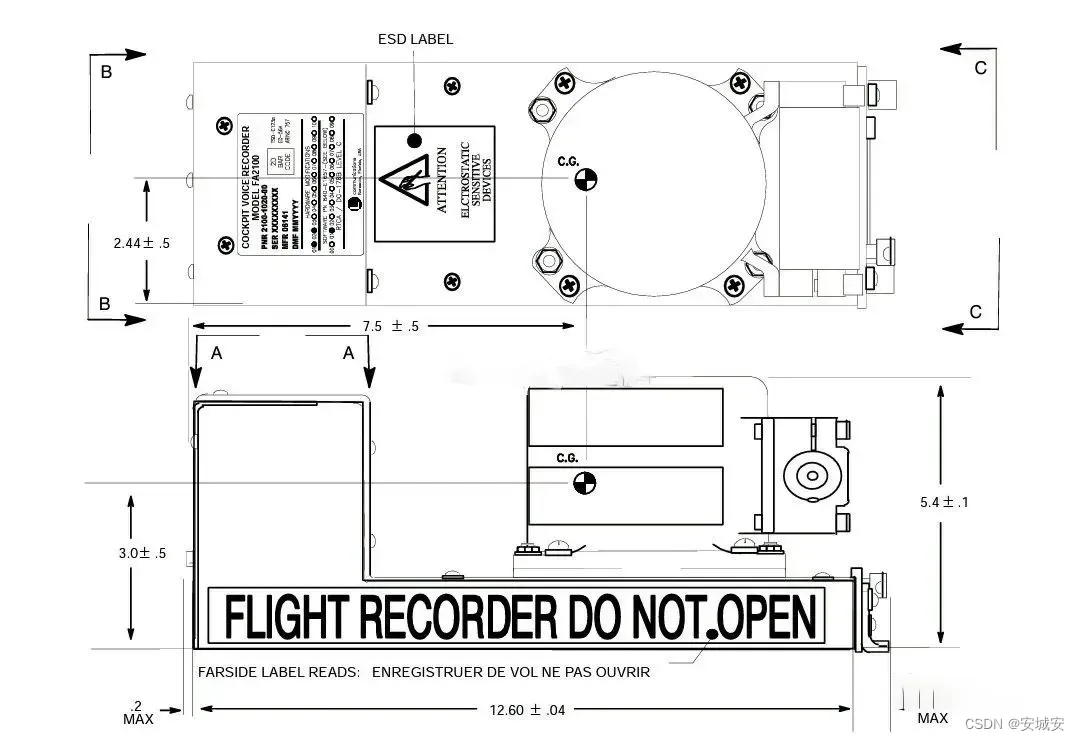

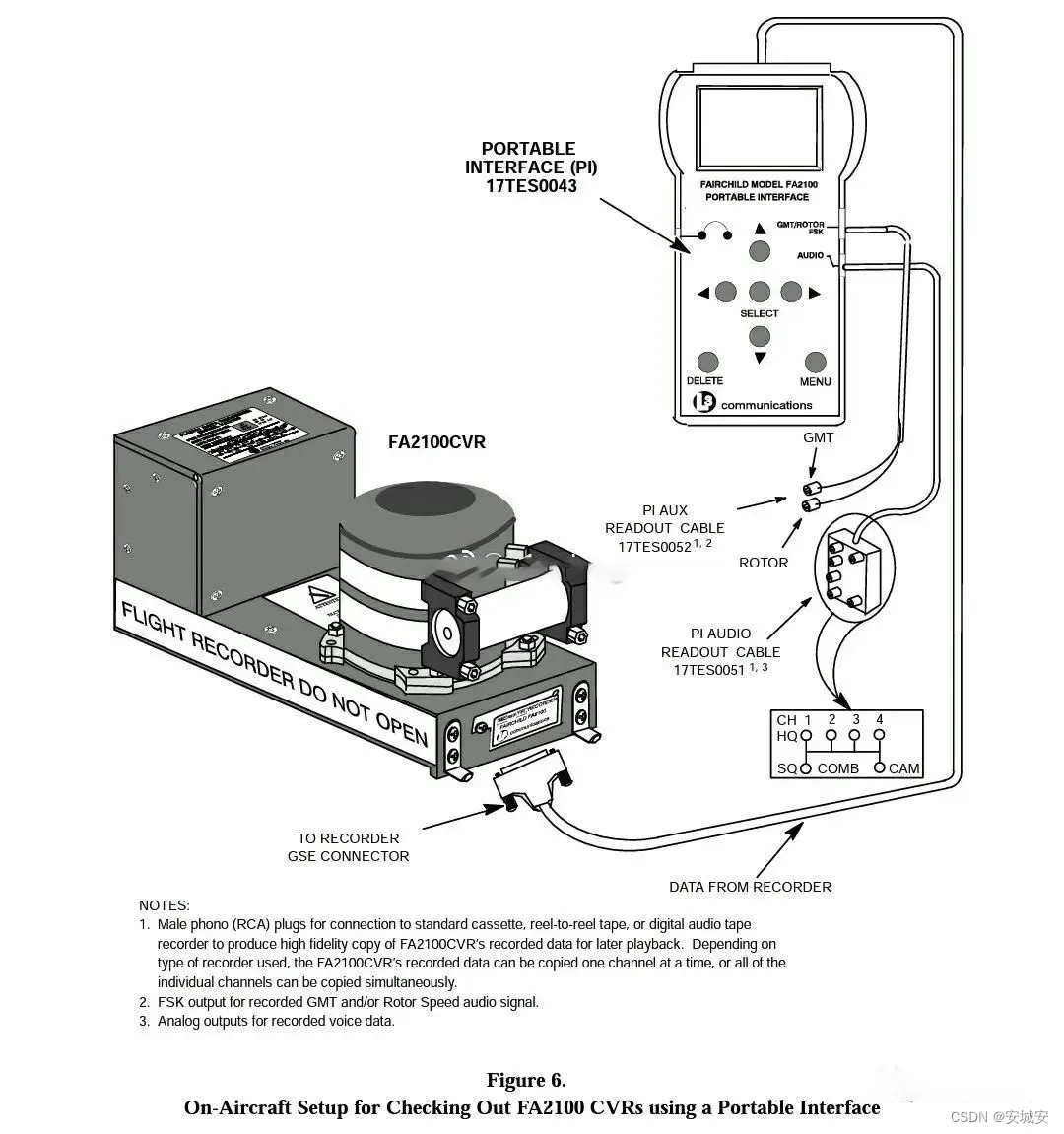

CVR整体主要分为三个部分:飞行数据收集单元(Flight Data Acquisition Unit,FDAU)、事故数据存储单元(Crash-Survivable Memory Unit,CSMU)和水下定位信标(Underwater Locator Device)。

飞行数据收集单元(FDAU)是一个有方正棱角的底座部分,用于与飞机相关数据总线进行通信,并获取相应数据进行编码。

事故数据存储单元(CSMU)是一个橙色圆柱体,是真正用于存储数据的地方。整个黑匣子的70%重量都集中在这个部分上。

最后,固定在CSMU上的是水下定位信标,当黑匣子遇水后,会自动启动并发出定位信号。

这是一款来自于L-3 Communications的CVR,型号FA2100。

尽管外观不大,但实际上这个设备的重量却相当可观,尤其是那个凸起的CSMU部分承载了主要的重量。

根据这款CVR的设计参数,它可以在-55℃到70℃的工作温度范围内正常运行。此外,它还具备出色的耐力:可以承受5000磅的重压、持续高温1100℃一小时、持续高温260℃十小时以及3400G的加速度撞击,而不会丢失任何数据。总之,可以说这是一个非常强大的设备,有点像超级版的优盘!至于里面究竟有什么,我们将在下面进行拆解揭秘!

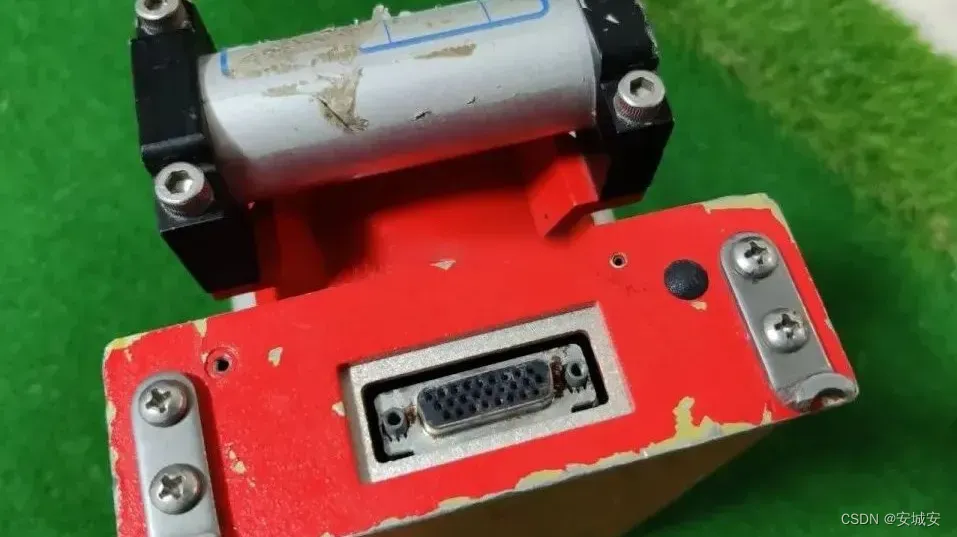

首先卸掉保护维修端口的保护盖,然后卸掉周围用来固定CVR本身的螺丝。

把螺丝统统卸掉,见一个拧一个,一点也不慌。

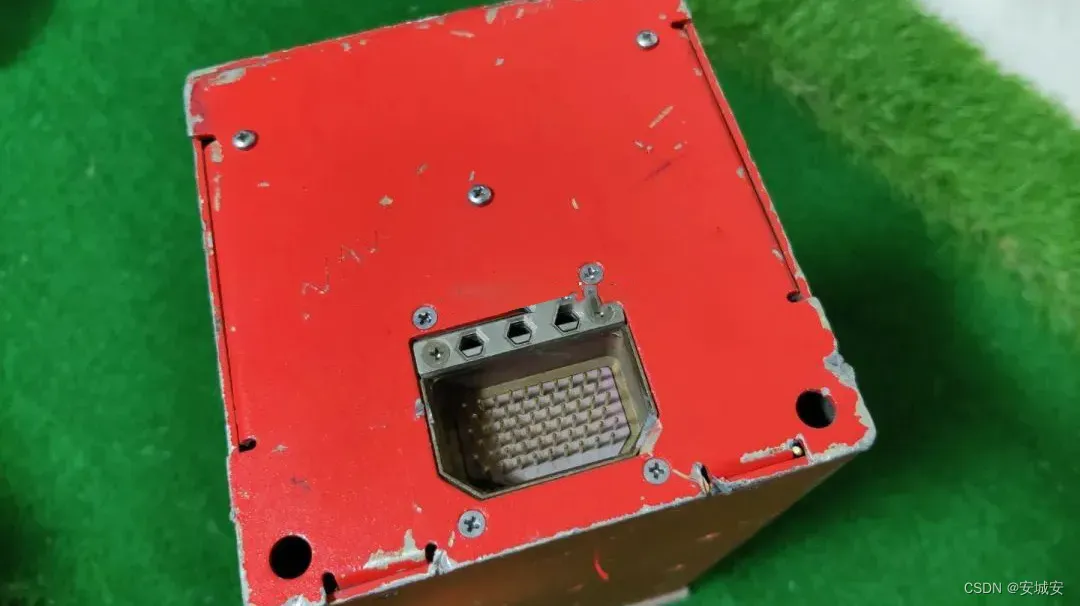

拆到最后发现需要先取下CSMU才能继续取下FDAU的顶盖,于是拧下4个巨大的螺栓,垂直抬起后取下连接电缆就能将整个CSMU取下。

由于我家里只有一些普通的精密工具,没有适合这种尺寸的扳手,所以取下来时费了很大的劲,我的手都疼死了。一旦取下来后,我立刻注意到里面有两个TI的DSP芯片。关于这个芯片,稍后再进行详细介绍,现在继续进行拆解工作。

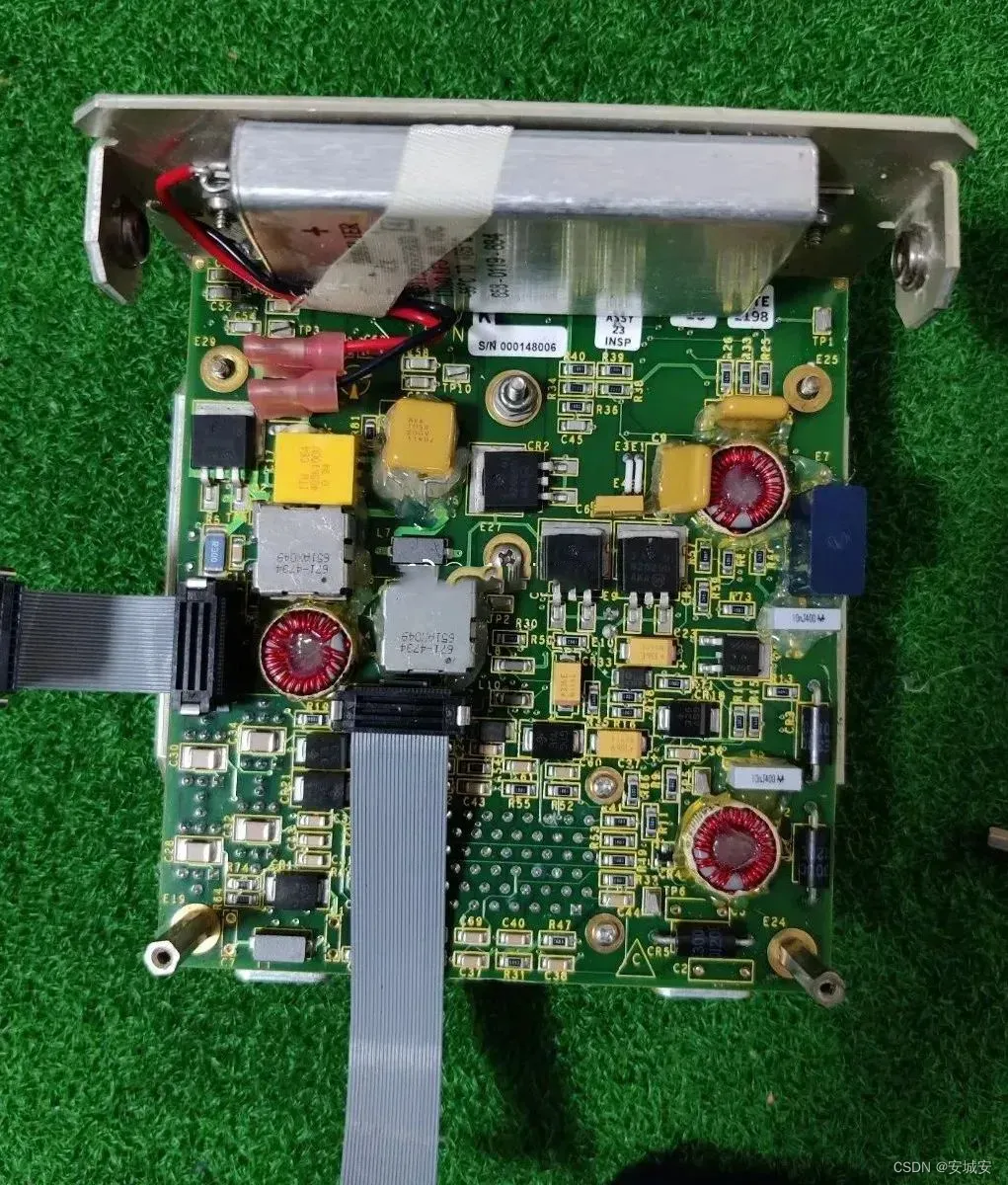

将顶盖抬起并放到一边,然后取下固定PCB的螺丝,就可以轻松将整块底板取出来。

整块底板看起来可能有些脏乱,但实际上非常干净。这是因为所有部件都经过了打胶处理,看上去更像是某种树脂材料。至于为什么进行打胶处理,我想你们应该都能猜到原因吧!

在接口部分,还有几片板子没有拆卸,我们会继续拆解另一半的内容……

从侧面看,可以看到有两块板子,并且在底部还有其他一些组件。因此,我继续拧松螺丝,准备继续进行拆解工作……

我将第一块板子取下来,注意到上面大部分都是逻辑电路,而中间则是主控芯片。

我注意到第二块板可能是负责供电的部分,但好像没有运行。这个我还是能够有一些看出来。

我看到这是贴在侧面板上的电容器,至少我认为是电容器。希望我没有弄错。

果然,在电源板的另一面,我发现了更多的组件,基本上都与供电相关的电路有关。其中还有一个非常可爱的环形变压器。考虑到这个设备需要在28V直流和115V交流电下同时工作,这一点也并不奇怪。

所有的板子都经过了彻底的打胶处理,这样可以基本上防止液体对它们造成损害。此外,板与板之间使用连接器进行连接,这使得维护和更换变得非常方便。

现在我们来到了重要的环节,即拆解CSMU。考虑到其生产日期在上世纪末,所以很有可能采用了固态记录的技术。

我撕掉了底部的减震泡棉,发现出现了四颗很大的螺钉。为了将它们全部取下来,我又费了很大的力气…

在CSMU的尾部标签上,有手写的序列号,与贴纸上的一致。这表明它应该经过全手工组装、校准和调试。特种设备的用心程度真是独一无二!

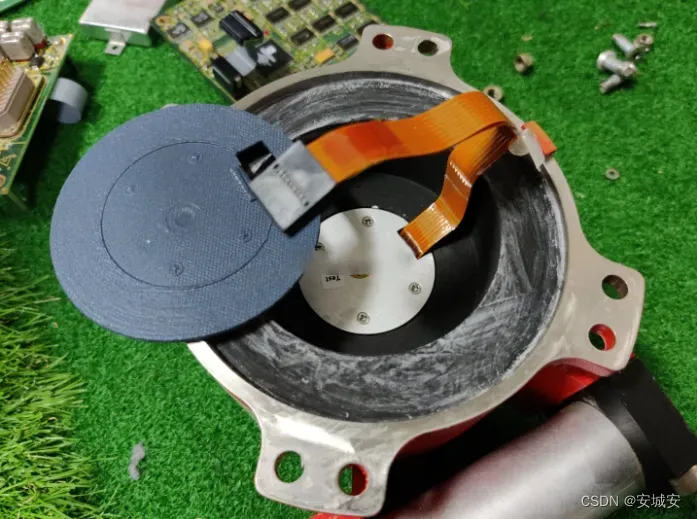

当我摘掉底盖后,基本可以确定这款设备采用了固态介质记录。在周围一圈,我注意到有隔热层和减震材料,而顶部的黑色部分似乎也是如此,尽管材质可能略有不同。

我用手轻轻抠了一下,感觉它应该是某种石棉与泡沫混合物制成的,非常轻便。这些材料的基本作用主要是隔热和减震。

实话说,这个设备的体积比我之前想象的要小得多。取出来后,我发现内部基本上没有什么可以进一步取出的东西了,全部都是黑色的泡沫材料。

为了保护这个圆筒内部的东西,显然付出了很大的努力。这表明里面的内容非常重要。

我毫不犹豫地拿起螺丝刀,拧下了固定在圆筒上的所有螺丝。这样就可以将顶盖与圆筒分离了。

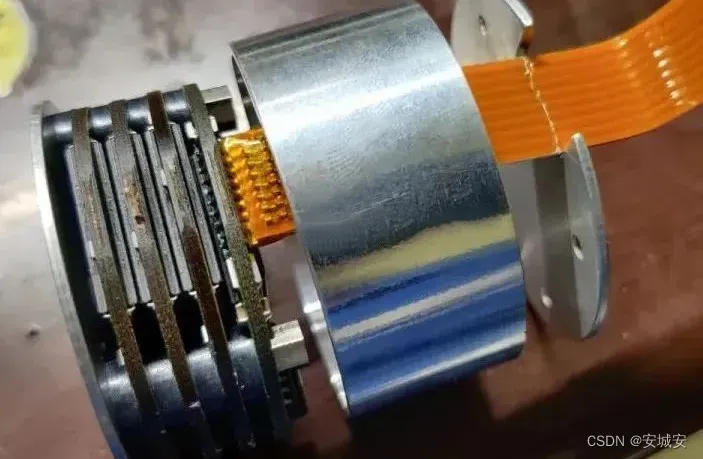

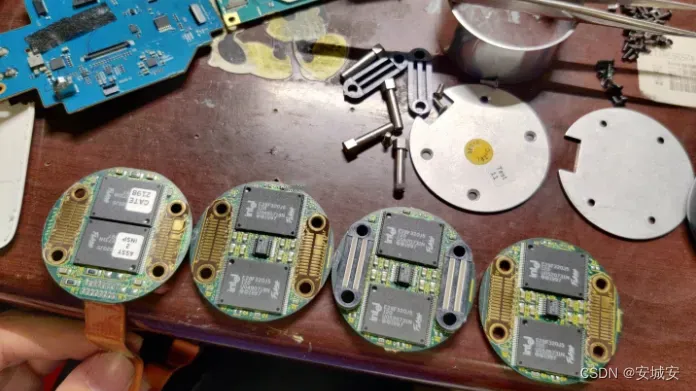

内部结构如预期的那样,采用了多层堆叠的设计。通过四根柱子和螺丝将其牢固固定在一起。

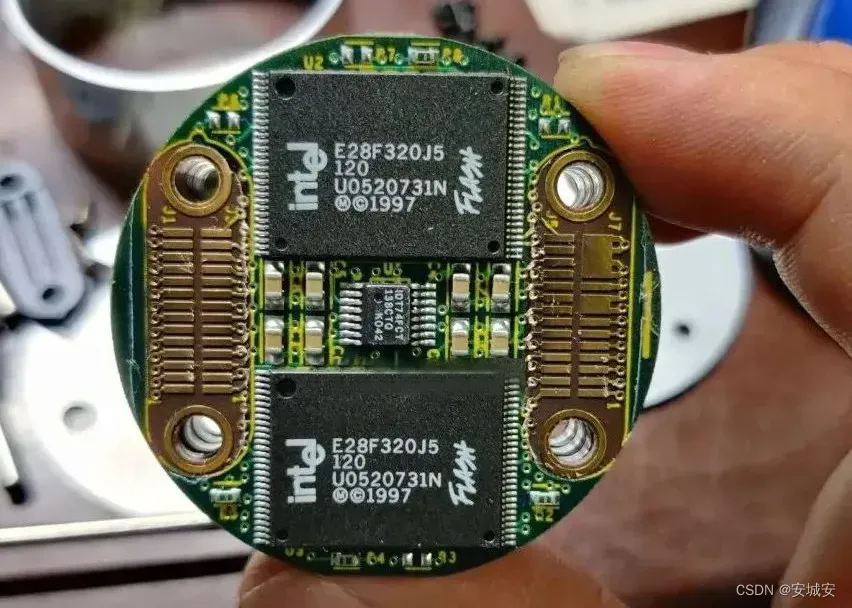

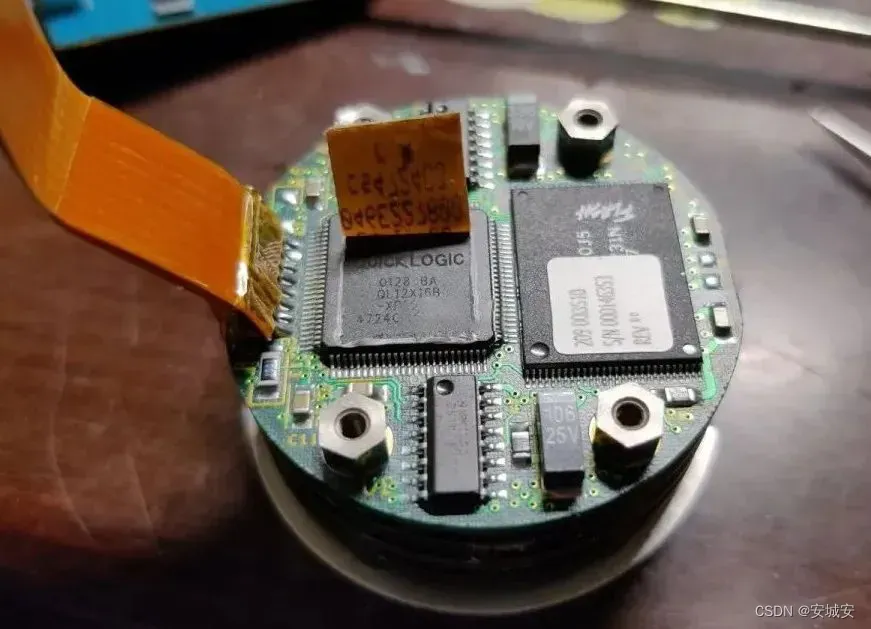

在左侧是主控芯片,而右侧则是FLASH存储器。现在,让我们来参加一个无奖竞猜环节,这个黑匣子所使用的FLASH芯片来自哪家公司呢?

揭晓答案:供应商Intel。

讲真,我个人还是有点意外的,竟然是Intel的颗粒。

无论如何,我将所有部件全部拆解开来,然后一字排开,这样的场景确实有点壮观。

根据标签上的日期来看,这个设备应该是在1998年的第21周组装的。而内部的芯片颗粒本身是在1997年生产的,是英特尔产品线中一款相当不错的SLC(单层单元)颗粒。

在那个年代,能够实现10000次的擦写次数应该算是相当不错的水平了。而且这款颗粒的工作温度范围从0℃到70℃,说明它是一种宽温范围的芯片。

然而,我注意到顶盖上贴着一个182℃的标签。这可能意味着当内部温度达到182℃时,数据可能会面临危险。关于具体的情况,我并不能给出确切的解释。

最后让我们来看看使用的是什么主控芯片。果然如我所料,它是一个定制的芯片,这意味着很难再利用整个模块了。

接下来,让我们算一下整个模块的总容量。根据8x15的尺寸,大致可以得出总容量为120MB。考虑到记录4段30分钟的音频,基本上每分钟消耗1MB左右的存储空间吧?

最后回到这张图,我们先不谈中间的两个TI芯片,它们很可能是用来处理模拟麦克风信号的,而且一颗芯片负责两个通道。DSP左上角和右下角的黑色芯片应该是DSP使用的DRAM缓存。

贴着标签的中间芯片应该是FDAU的主控,来自QuickLogic(快辑)。从本质上讲,它类似于现在常见的FPGA,是一种高度定制的ASIC芯片。但与FPGA相比,其灵活性较低。我个人理解是它是一个专门定制的芯片。

此外,还有几个关键的芯片也是由QuickLogic制造,这表明整个设备采用了一整套的方案。

之前我曾考虑过是否值得购买一套维修工具,以便读取黑匣子内部的信息。但随后在网上查询时发现,最便宜的报价都在4万美元左右。考虑到这个价格,我决定还是直接将其拆解开来。

拆解完成后,这个黑匣子的残骸就这样了。实际上,这个设备的结构并不是非常复杂。然而,它给我留下了坚实的用料和一些细节上的设计印象。将来如果有机会,我想尝试拆解一个FDR(飞行数据记录器),因为相比之下,固态CVR的结构要简单一些。

本文详细介绍了飞机黑匣子的拆解过程,重点关注了CVR(座舱语音记录器)的结构。内容包括飞行数据收集单元、事故数据存储单元和水下定位信标。拆解揭示了关键元件,如TI的DSP芯片、Intel的FLASH存储器和QuickLogic的主控芯片。虽然结构复杂,但展示了强大的耐久性和防护设计。

本文详细介绍了飞机黑匣子的拆解过程,重点关注了CVR(座舱语音记录器)的结构。内容包括飞行数据收集单元、事故数据存储单元和水下定位信标。拆解揭示了关键元件,如TI的DSP芯片、Intel的FLASH存储器和QuickLogic的主控芯片。虽然结构复杂,但展示了强大的耐久性和防护设计。

141

141

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?