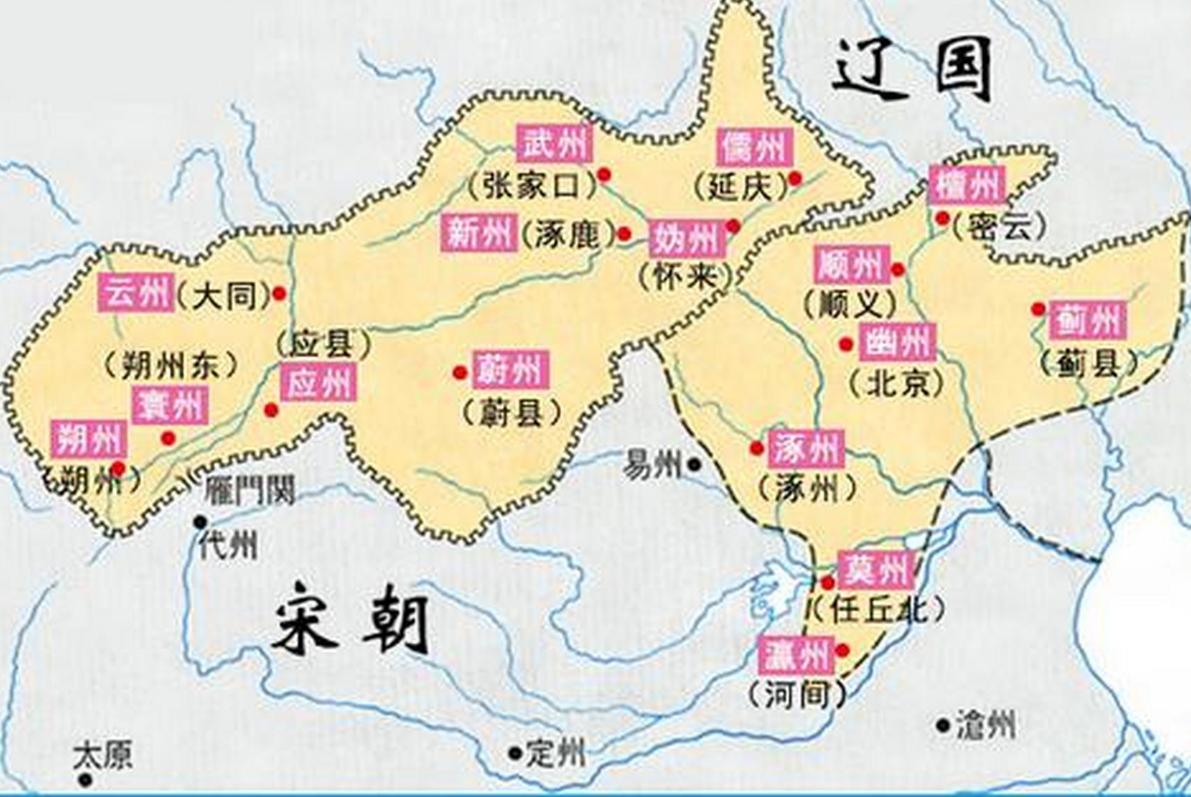

在华夏历史的长河中,燕云十六州如同一块举足轻重的 “战略拼图”,历经千年风云变幻,深刻影响着中原王朝与北方政权的兴衰更迭。它大致涵盖今北京、天津北部、河北北部、山西北部等地区,地势险要,易守难攻,既是中原王朝抵御北方游牧民族南下的天然屏障,又是北方民族觊觎中原财富与土地的战略要冲,其得失往往关乎一个王朝的命运走向。

燕云十六州古今对应:

公元 936 年,后唐河东节度使石敬瑭为了称帝,向契丹求援,许诺割让燕云十六州。契丹太宗耶律德光欣然应允,出兵助石敬瑭灭后唐,建立后晋。自此,燕云十六州落入契丹之手,中原王朝的北方门户洞开。契丹以燕云十六州为根基,大力发展经济、军事,势力迅速壮大,对中原政权形成了巨大的军事威胁。后晋之后的后汉、后周,都因燕云十六州的丧失,在与北方政权的对抗中处于被动局面。

北宋建立后,宋太祖赵匡胤、宋太宗赵光义都将收复燕云十六州视为统一大业的重要目标。宋太宗赵光义两次北伐,意图夺回燕云十六州,却均以失败告终。第一次北伐,宋军在高粱河之战中遭遇惨败,赵光义中箭受伤,乘驴车仓皇南逃;第二次北伐,因东路军曹彬部失利,导致整个战局崩溃,名将杨业也在此次战役中力战被俘,绝食而死。燕云十六州的长期沦陷,使得北宋失去了重要的养马之地,骑兵力量薄弱,只能依靠步兵在平原上与北方骑兵对抗,在军事上始终处于劣势,不得不采取被动防御的策略,每年向辽、西夏输送大量岁币,以换取边境的短暂和平。

到了南宋时期,偏安江南,收复燕云十六州更是成为遥不可及的梦想。北方的金、蒙古等政权相继崛起,牢牢掌控着燕云十六州,以此为跳板,不断侵扰南方。直至元朝建立,燕云十六州成为元朝统治中原的重要区域,进一步加速了民族融合与文化交流。

明朝建立前夕,朱元璋派遣徐达、常遇春率领大军北伐。1368 年,明军攻占大都(今北京),成功收复燕云十六州,结束了北方少数民族对这一地区长达 400 余年的统治。朱元璋将燕云十六州纳入大明版图后,在此设立众多卫所,加强军事防御,并鼓励移民垦荒,促进经济发展。此后,明朝历代统治者都十分重视燕云地区的防务,修筑长城,派遣重兵驻守,使其成为拱卫京师的重要屏障。

朱棣驻守燕云十六州时期积累了军事和政治资本,后来确实迁都北京。朱棣早年间被封为燕王,驻守北平(今北京),此地处于燕云十六州核心区域,他在此经营多年,熟悉当地军事战略意义与政治格局,不仅抵御了北方蒙古势力的侵扰,还借此发展壮大自己的势力 。靖难之役成功夺取皇位后,朱棣考虑到北京 “天子守国门” 的战略价值,同时为加强对北方边疆的控制,巩固统治,决定迁都北京。1406 年,朱棣下令开始大规模营建北京宫殿,1421 年正式迁都北京,将都城从南京迁至自己经营多年的故地,使北京成为明朝新的政治、军事中心,燕云十六州的战略地位也随之进一步提升,有效抵御了北方游牧民族的威胁,保障了边境的稳定与国家的安全 。

燕云十六州的历史,是一部充满血与火、荣耀与屈辱的历史。它见证了无数次的战争与和平,承载着不同民族的兴衰荣辱。从割让时的无奈,到收复时的壮烈,燕云十六州的命运始终与中华民族的发展紧密相连,它的故事也将永远铭刻在历史的长河中,成为我们了解古代政治、军事、民族关系的重要窗口。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?