技术深度:探究电解质锂离子电化学传输模型

一、引言

电解质是电池中的“血液”,其锂离子电化学传输模型是电池性能研究的关键。本文将围绕电解质中锂离子传输的机理模型展开讨论,基于Nernst-Planck方程,分析锂离子在电解质中的传输机理以及电极界面动力学行为,从而模拟电池的各项性能指标。

二、Nernst-Planck方程与锂离子传输机理

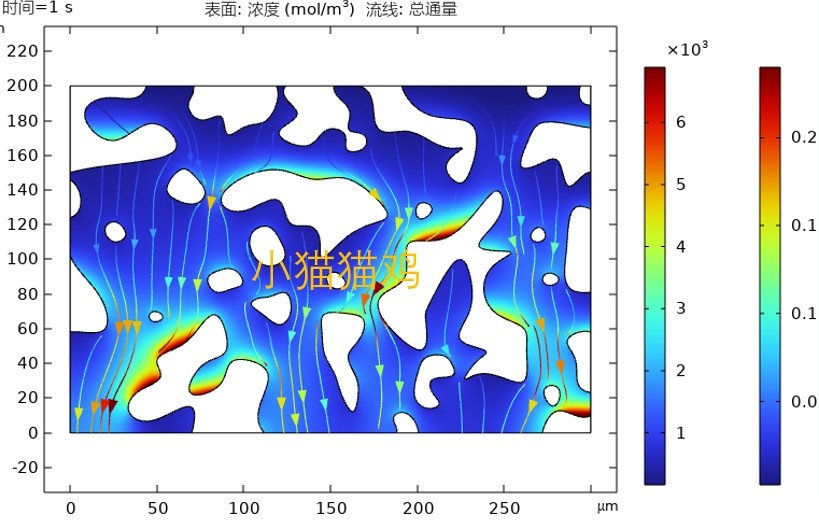

Nernst-Planck方程是一种描述物质传输过程的偏微分方程,能够详细刻画电解质中锂离子的传输过程。此方程考虑了锂离子在电解质中的传递机理,包括对流、迁移和扩散作用。

- 对流:电解质中的锂离子随流体运动而发生迁移,这是锂离子传输的一种重要方式。

- 迁移:由于电场作用,锂离子会沿着电场方向发生定向移动,即电迁移。

- 扩散:当电解质中锂离子浓度不均匀时,锂离子会通过布朗运动进行扩散,使浓度趋于均匀。

通过上述机理,Nernst-Planck方程可以模拟电解质的锂离子浓度、通量和电场结果,为电池性能的研究提供重要依据。

三、电极界面动力学行为与模拟

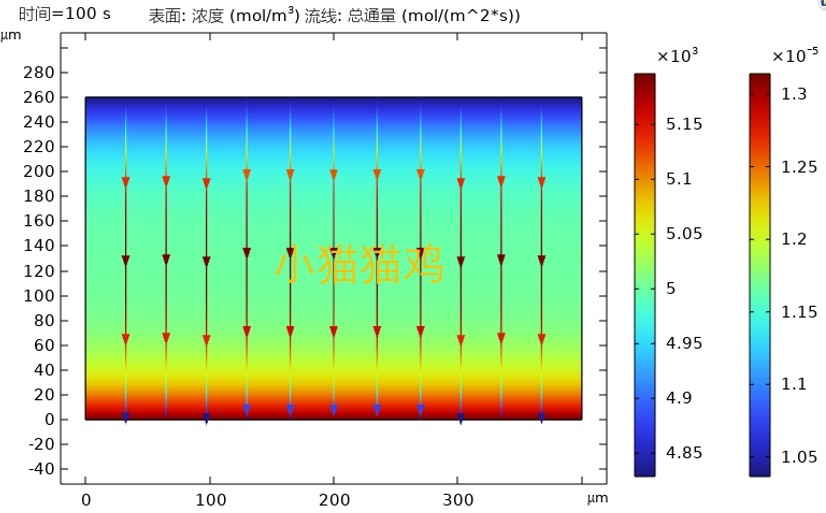

在电池中,正负电极与电解质之间的界面动力学行为对电池性能有着重要影响。为了更准确地模拟电池性能,我们可以在模型中添加正负电极,并考虑界面电极动力学行为。

- 界面反应:正负电极与电解质之间的界面上会发生电化学反应,产生电流。这一过程涉及到电荷转移、物质传输等复杂反应。

- 极化行为:电池在运行过程中会产生欧姆极化、浓差极化和电化学反应极化等行为。这些行为会影响电池的性能和寿命。

通过模拟电池的欧姆极化、浓差极化和电化学反应极化行为,我们可以更准确地了解电池的各项性能指标,如容量、内阻、充放电效率等。

四、模型应用与展望

电解质锂离子电化学传输模型在电池设计、性能评估和优化等方面具有广泛的应用。通过模拟和分析,我们可以了解电池在不同条件下的性能表现,为电池的优化设计提供重要依据。

未来,随着电池技术的不断发展,电解质锂离子电化学传输模型将不断完善和发展。我们将继续深入研究锂离子在电解质中的传输机理和电极界面动力学行为,以提高电池的性能和寿命。同时,我们还将探索更多新的模拟方法和技术,为电池的研究和发展提供更多有力的支持。

五、结论

电解质锂离子电化学传输模型是电池性能研究的关键。通过基于Nernst-Planck方程构建的模型,我们可以深入了解锂离子在电解质中的传输机理和电极界面动力学行为。这将有助于我们更好地评估和优化电池性能,为电池的设计和发展提供重要依据。未来,我们将继续深入研究这一领域,为电池技术的进步做出更大的贡献。

电解质锂离子电化学传输模型

基于Nernst-Planck方程构建电解质中锂离子传输机理模型,传递机理包括对流,迁移和扩散作用,可模拟电解质的锂离子浓度,通量和电场结果。

可添加正负电极,界面电极动力学行为,模拟电池的欧姆极化,浓差极化,电化学反应极化行为。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?