当前,云计算已成为推动企业数字化转型的关键技术之一。它已逐步渗透进入各个行业,如互联网、政务、金融和制造业,企业上云的比例和应用深度也大幅提升。与此同时,不可抗力因素带来的灾害风险仍然持续,战争、地震、海啸、台风和火灾频繁发生,新冠,流感等新型疫情肆虐也在扰乱正常的工作秩序,无论基础设施进化到任何阶段,企业的业务安全始终面临更多挑战,而容灾解决方案需要藉由技术进步持续更新,为新形势下的IT系统灾难恢复提供更持续的保护。

容灾技术作为保障企业稳定运营的关键支撑,其重要性日益凸显,其智能化发展也在加速进行。结合全球市场行业分析报告,本文旨在总结2023年度容灾技术的核心关键词,为业界提供全面、深入的行业容灾技术分析与展望。

1

云容灾(Cloud DRaaS)拥有易拓展,易运维等特性优势,将会逐步扩大市场规模。

随着云计算技术的不断演进,企业对于在云端部署灾难恢复的需求呈现持续增长态势。

Cloud DRaaS作为一种全方位的云端容灾服务,为企业提供了在灾难发生时能够快速恢复业务系统功能的便捷方案。相较于传统容灾方案,其优势显而易见,具备更低的存储成本、更高的自动化程度以及更灵活的扩展性。

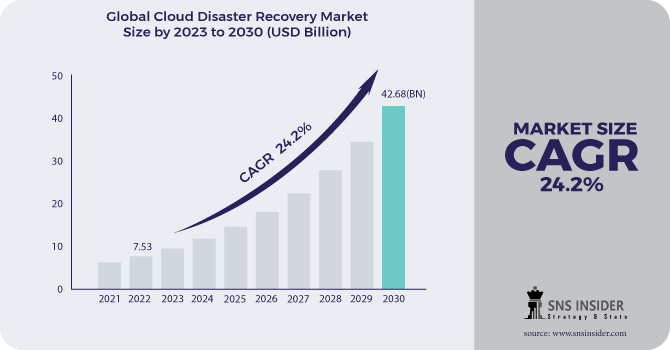

据SNS INSIDER统计,2022年Cloud DRaaS市场规模为75.3亿美元,预计到2030年将达到426.8亿美元,2023-2030年预测期间复合年增长率为24.2%。

【信息来自<Cloud Disaster Recovery Market>-2022.06】

除了市场规模的扩大,云服务提供商也在积极努力,自主研发云容灾服务或整合第三方服务工具,旨在为客户提供更全面、高质量的云容灾解决方案,以应对不同客户的个性化需求。这种竞争态势不仅促进了云容灾技术和服务的创新,同时也为企业提供了更多选择的机会。

云容灾已经不再仅仅是云计算市场的一个分支,而是现代企业数字化安全手段中的不可或缺的重要组成部分。

2

多云环境下的跨云容灾,利用云的特性来确保业务连续性和容灾演练能力。

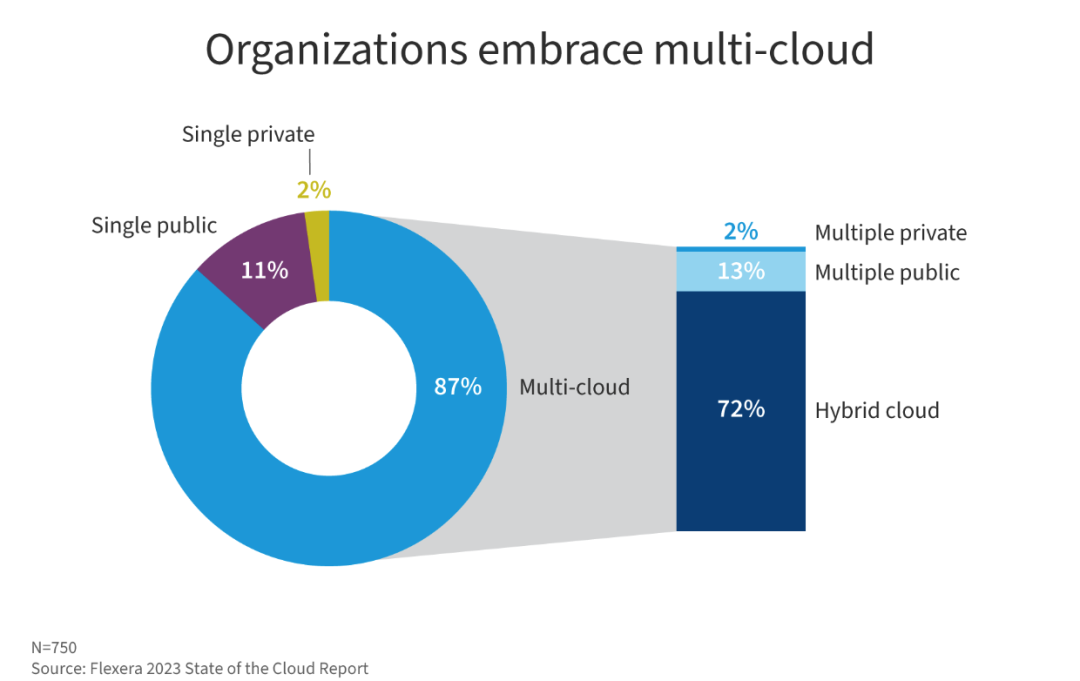

混合云时代,87%的企业实施多云策略,其中又有72%的企业选择“私有+公有”的混合云架构以满足业务不同的安全性、成本效益和性能需求。

【信息来自<Flexera 2023 State of the Cloud Report>-2023.04】

在这种多元化部署的背景下,跨云容灾应运而生,旨在为企业提供多云环境下的数据和业务灾难恢复机制。

跨云容灾并非仅仅是在不同云服务提供商之间简单地备份数据。它是一项更为全面的战略,通过利用云端环境的灵活性和可扩展性,以实现数据、应用和业务流程的高度保护。这一策略使企业能够更好地管理风险,降低业务中断的可能性,并在面临灾难性事件时快速恢复业务功能。

其核心优势之一在于确保业务持续性。通过在多个云平台之间备份和同步数据,企业有效地降低了单点故障带来的风险。即便在某个云服务提供商发生故障或不可用时,其他云平台上备份的数据和应用仍能保证业务的持续性,减少了全局性的业务中断。

另一个核心优势是为企业带来了按需进行容灾演练的条件。相较于传统方法,这种跨云容灾的灵活性和高效性是显而易见的。传统容灾演练常常受限于资源、时间和成本,而利用云端资源的弹性特性,企业可以随时进行更为全面和逼真的灾难恢复演练,以确保其在实际灾难事件中的应对能力。

3

边缘计算发展迅速,需要自动化的,低延迟的冗余容灾规划。

随着物联网(IoT)设备的普及和5G技术的快速发展,边缘计算技术作为云计算的一种补充延伸越来越受到重视。边缘计算通过在数据终端(如传感器等)近处进行即时数据处理,旨在减少延迟,提高响应速度,并减轻云端中心服务器的负担。

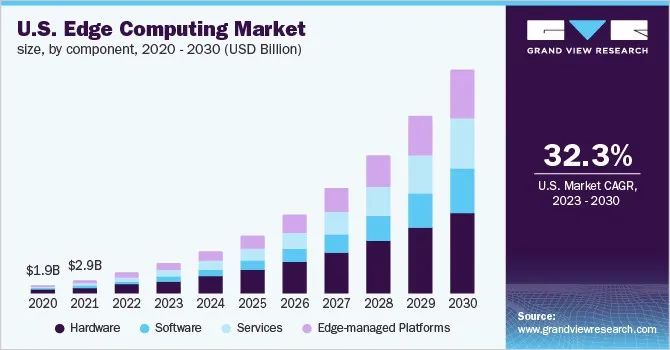

据调查分析,2022 年全球边缘计算市场规模为 112.4 亿美元,美国市场预计2023至 2030 年将有32.3%的复合年增长率,全球市场预计将以 37.9%的复合年增长率扩张。

【信息来自GRAND VIEW RESEARCH<Edge Computing Market Size,2023 - 2030>-2023.01】

在智能制造、智慧城市、智能交通、智能驾驶等领域通过边缘计算实现了显著的技术跃升。这些应用场景通常需要即时数据处理和决策,对网络延迟和稳定性有极高的要求。

然而,随着边缘计算节点的地理分布和数量的增加,如何保证系统的稳定性和可靠性就显得尤为重要。边缘计算容灾规划通常包括使用地理分散的节点进行数据备份,实现网络和硬件的多路径和冗余设计。这些服务器或设备可以相互协作,以提供数据备份、负载均衡和故障转移功能。即使某个节点出现故障,这种设计也能保证服务的连续性和数据的完整性。

进一步地,自动化的实时监控系统健康状况,自动检测和响应故障,可以提高系统恢复的速度和准确性。通过结合地理分散的冗余设计、自动化的故障检测和快速恢复策略,可以显著提高边缘计算环境的稳定性和可靠性。

4

企业着重关注AI和自动化技术在容灾中的应用,其目的主要是为了减少人工干预,提高容灾效率。

容灾自动化已成为各行业部署容灾方案时重点关注的一环。特别是金融和医疗等这样对业务连续性和灾难恢复速度有极高要求的行业。高度自动化的容灾方案不仅能有效降低因人为操作失误带来的风险,以下是我们需要借用AI和自动化技术持续改进的部分:

-

自动化数据备份: 定期备份数据到目标位置,包括本地或云端。确保有数据的实时或近实时副本在目标端可用,以便在原始数据中心发生故障时迅速切换。

-

故障切换和故障恢复自动化: 自动化的故障切换技术可以在检测到系统故障时,自动将工作负载迁移到备用系统或环境。故障恢复则涉及自动化将系统恢复到正常运行状态的过程。

-

自动化测试和验证: 自动化的灾难恢复测试可以定期验证恢复流程的有效性,确保在真正的灾难发生时系统可以可靠地恢复。这包括自动化脚本来模拟故障,以及验证备份数据的完整性和可恢复性。

-

预测性分析和监控: 使用AI技术监控系统健康状况,预测潜在的问题,并在问题影响业务之前供决策支持,帮助管理层在灾难发生时快速做出基于数据的决策。

-

自动化通信和协作工具: 在灾难发生时,快速有效的沟通对于恢复至关重要。自动化的通信系统可以确保所有关键人员获得实时更新和指令,协调恢复努力。

-

持续优化和学习: 通过收集和分析过去的灾难恢复活动的数据,自动化系统可以持续学习和优化,以提高未来的响应速度和效率。

5

中小企业选择上云容灾作为数字化转型的可行性尝试。

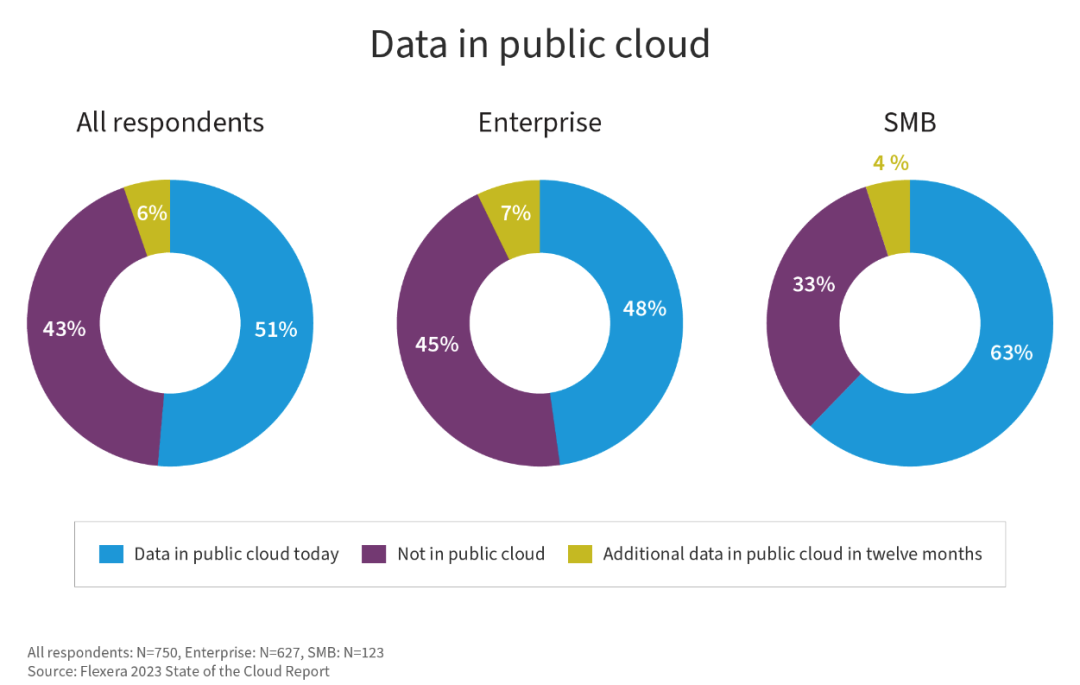

在数字化转型的大潮流下,据统计,对于所有企业来说,现在有超过一半的工作负载和数据在公有云上。相比大企业,中小企业(SMB)会有更大的比例在公有云上,现在有超过三分之二的工作负载和 63% 的数据位于公有云中。

【信息来自<Flexera 2023 State of the Cloud Report>-2023.04】

在数字化的过程中,确保数据安全和业务连续性显得至关重要,且容灾规划成为必不可少的一环。对于中小企业而言,传统的容灾方案(如建立本地容灾中心)需要大量的人力和相当规模的基础IT资源,这不可避免的增加了成本,限制了容灾策略的可行性。然而,云容灾的兴起改变了这种现状。

与大型企业相比,中小企业的数据资产相对轻量,其将更多的工作负载在公有云上,说明中小企业更加依赖公有云带来的技术优势,通过利用公有云实现容灾也将变得更加轻松和经济。公有云平台具备按需扩展和按需付费等优势,这意味着企业只需为实际使用的资源和服务付费,避免了因固定成本而带来的沉重负担。这种资源的灵活性使得中小企业能够根据实际需求,在公有云上自由调整资源和服务规模,避免了资源的浪费和冗余支出。

这种容灾选择不仅关乎数据的安全与恢复,更是中小企业在数字化转型中的一次可行性尝试。通过采用云容灾,他们能够在节约成本的同时确保业务的可靠性和持续性,有望更加灵活地适应不断变化的数字化市场环境,为未来发展打下坚实的基础。

总结

通过深入分析Cloud DRaaS、跨云容灾、边缘计算容灾、AI和自动化技术在容灾中的应用和中小企业上云容灾这五个关键词,我们可以看到,容灾方案需要踏着数字化和云计算的浪潮,快速迭代技术,不断推动企业数字化基础设施向更加安全、灵活和智能的方向前进。企业需要密切关注这些趋势,适时调整和优化容灾策略,以确保在面对各种挑战时能够保持业务的连续性和稳定性。

展望2024,对于企业来说,是时候拥抱新一代的容灾解决方案,构筑坚实的数字化基石,确保在任何情况下都能保持业务的连续性和安全。未来,随着AI等新技术加持,容灾将变得更加智能化,帮助企业更有效地应对未来的挑战和机遇。

云计算驱动的企业数字化转型中,云容灾、跨云容灾和边缘计算的容灾技术发展迅猛,AI和自动化提升效率。中小企业通过上云实现低成本容灾。2023年,企业应关注新技术,优化容灾策略以保障业务连续性和安全性。

云计算驱动的企业数字化转型中,云容灾、跨云容灾和边缘计算的容灾技术发展迅猛,AI和自动化提升效率。中小企业通过上云实现低成本容灾。2023年,企业应关注新技术,优化容灾策略以保障业务连续性和安全性。

377

377

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?