"最近压力好大,感觉喘不过气来..."

"你想太多了,调整一下心态就好。"

"别胡思乱想,开心点就行。"

大家工作难免会陷入焦虑情绪中,不是后悔过去,就是担心未来。很多人认为自己所以焦虑是因为没钱,哪天财富自由了,就不会焦虑了。但这个认知是站不住脚的,比如前首富张朝阳还郁郁了几年呢。

事实上,即使你真的财富自由了,甚至退休了,该焦虑的还是会焦虑,因为到那个时候,你可能会觉得无聊透顶、身体不好、吃饭不香、孩子没出息.....

前段时间自己病了,痛苦难耐,很焦虑,然后发誓:“如果这次身体好了,我一定会很开心。”但一旦病情有所缓解,我马上又陷入了对很多事情的执着......

佛陀一语道破:“人生是苦”。

为了寻找答案,11月份我找了大量讲焦虑的书来读,读下来的体会有三点:

第一、焦虑的大脑解释

焦虑是基因,遗传、环境等各种因素综合作用于我们大脑的结果,焦虑不是坏东西,它是原始人类为了生存而进化出的一种应激机制,比如远古时期,人类面对猛兽、敌人或自然灾害时,焦虑通过激活交感神经系统,使身体进入“战斗或逃跑”模式。

但不同的人的焦虑程度不同,因为大脑结构有差异,过度焦虑的人往往是负责情绪的杏仁核过于活跃,而负责理性决策的前额叶皮层与杏仁核连接较弱。同时神经递质的不平衡也会导致不同的焦虑反应,比如多巴胺水平低可能降低对积极事件的反应,增加对负面事件的关注。

第二、焦虑的思维本质

焦虑实际是思维对外部事物在大脑的投射,思维方式就好比是我们看世界的一面滤镜,对同样的事情,不同的人由于滤镜的不同会导致看到不同的结果,比如对于工作中碰到的挫折,有些人的思维就会认为是自己这个人不行,有些人就会认为这是学习和成长的一次机会,其实大家面对的客观事实却是一样的。

第三、焦虑的治疗方法

治疗焦虑的方法不少,包括是冥想、正念、认知行为疗法(CBT)、接受与承诺疗法(ACT)、暴露疗法甚至药物治疗等等。

所有这些方法的目的只有一个,通过训练,让你将本我(大我)和思维(小我)分开,因为思维(小我)总是试图让你陷在过去和未来的思考中,通过观察来分离小我,我们就自然回到了当下这个时刻,而只有回到当下这个时刻,你才能平静的、专注的从事你要做的事情。

你可以这么想象,原来你的本我的心境是一个平静的湖面,然后不停的有人往这个湖面扔石头,泛起了一个个涟漪,涟漪越来越多,你最终迷失在了涟漪中,看不清自己的本来面目是什么。

唐代禅宗高僧六祖慧能的《六祖坛经》讲了这么一个事情。

禅宗自印度传入中国后,注重“顿悟”的修行方法。到禅宗五祖弘忍时,他决定寻找能够继承衣钵的弟子,于是提出让弟子们各自作偈(佛教中的诗偈),以显悟性。

弘忍的大弟子神秀先作偈:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”意思就是修行就像打扫明镜一样,需要不断去除烦恼和执念,保持清净。

当时慧能只是寺院的一个杂役,没有受过教育,但在听闻神秀的偈后,他作了如下偈子:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”意思是万物本性空无,清净本源并不依赖外在的清扫或修行。

也就是说,客观事实从来不会改变,所以会变化,是因为看得人自己加戏,自寻烦恼罢了。

但即使你懂了这个道理,也不代表能缓解焦虑,因为当前你的大脑物理结构并没有改变,它还是会条件反射式的产生焦虑。值得庆幸的是,大脑已经被证明是可塑的,通过持续的训练,我们可以改变大脑环路,从而让自己变得更为平静而喜悦,这是值得一生的修行。

张朝阳的访谈视频里提到了自己克服郁郁的方法:“摆脱焦虑的方法就是完全接受它,不要去思考怎么解决!” 但对很多人来讲,不去思考怎么解决很难,因为害怕不确定性。

我自己也在琢磨书中提到的认知行为疗法、接受与承诺疗法、正念及冥想等,并将学习心得记录下来,在我自己情绪低落的时候,会去看看自己写下来的文字,有时候还真有点用,如下示例:

1、专注于做自己能控制的事情,但不要完美主义

2、不去做或想自己无法控制的事情,不尝试说服,不期待赞赏

3、臣服当下,承认现实,接受结果,知足常乐

4、人活着的意义就是体验,把每次成功、失败或者悲伤的经历都看成是成长和学习的机会

5、活在当下,锻炼、饮食、兴趣和冥想,调节体内激素平衡,重塑大脑

6、找家人和朋友倾诉

下面是我读得6本讲焦虑治疗的经典书籍,大家可以更深入的去学习。要记住,读一遍不够,要反复阅读,然后尝试着练习。

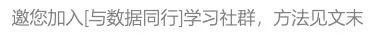

1、心理医生为什么没有告诉我

一句话评语:被中文译名耽误的操作手册,讲焦虑和治疗的集大成者。

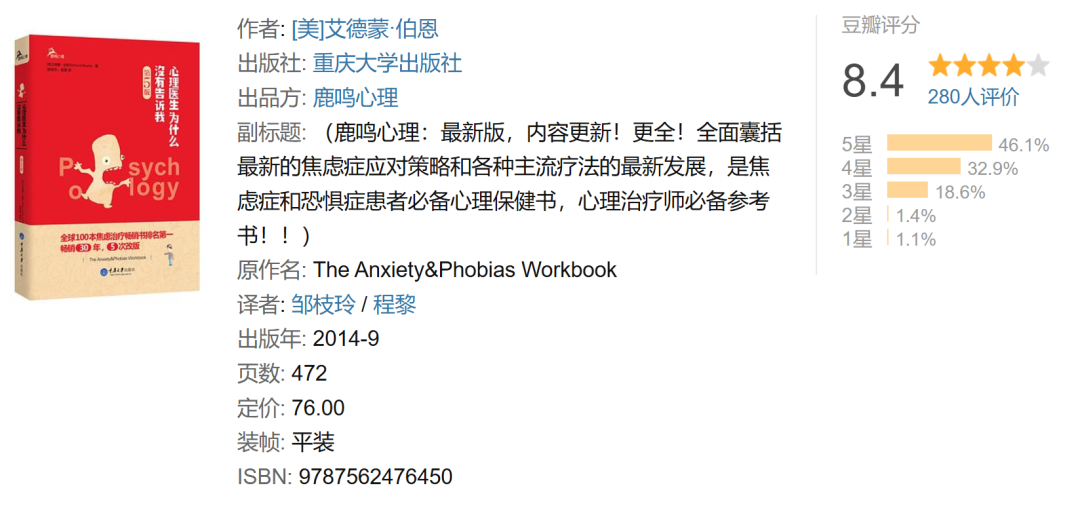

2、十分钟冥想

一句话评语:冥想的绝佳入门书。

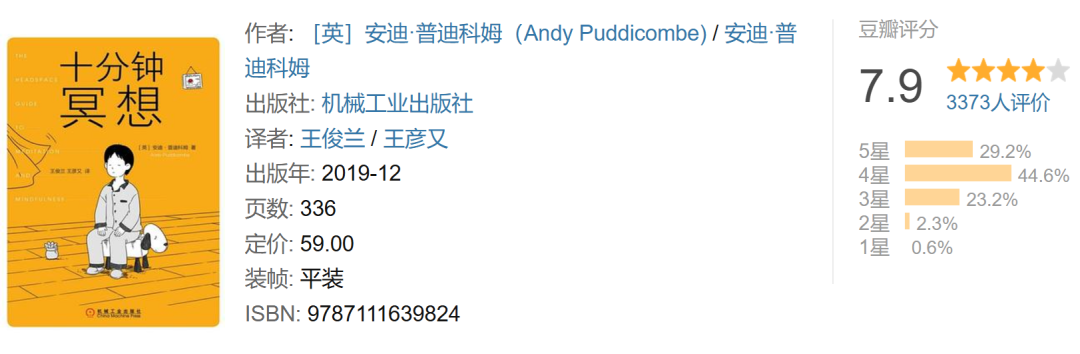

3、伯恩斯新情绪疗法

一句话评语:完美是人类最大的错觉,它许你以财富,却赠你以苦难。你越拼命地追求完美,结果会越失望。

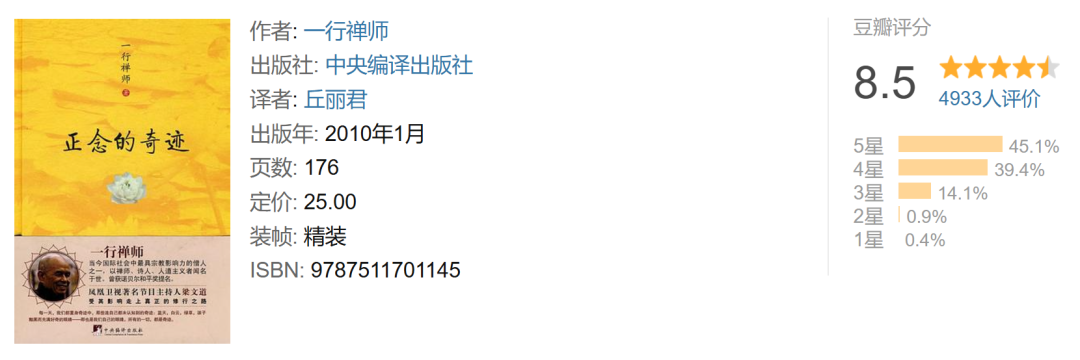

4、正念的奇迹

一句话评语:活在当下,就是洗碗的时候专注洗碗,喝茶的时候专注喝茶,如果做着一件事,想着另外一件事情,我们就被未来吸走了,无法实实在在地活着。

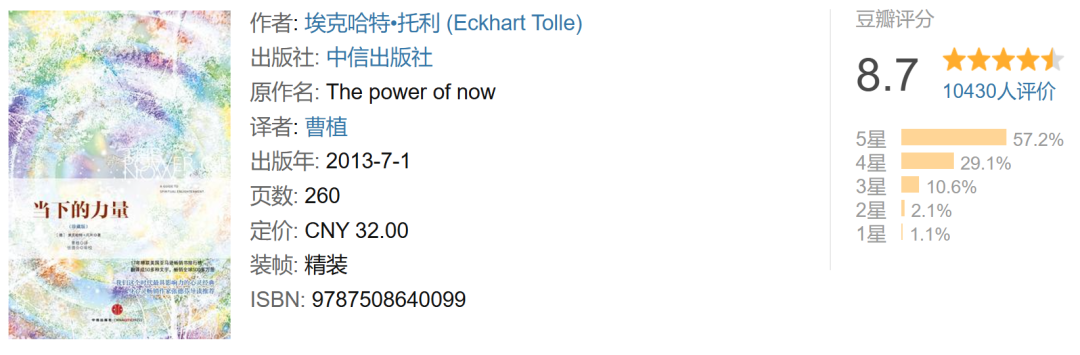

5、当下的力量

一句话评语:我们都知道ABC理论,A是引发你情绪的事件,B是你的信念或你对事情的诠释,C就是结果,即你的负面情绪。通常,当人们不喜欢C的时候,都会去找A的碴儿,尤其是与创造A有关的人。所以我们每天疲于奔命,一直在处理、阻止、缓和、沟通、协调A以及与A相关的人、事、物。可是我们不知道,B是你唯一可以完全掌控和改变的因素,而且引发C的不是A,而是B。

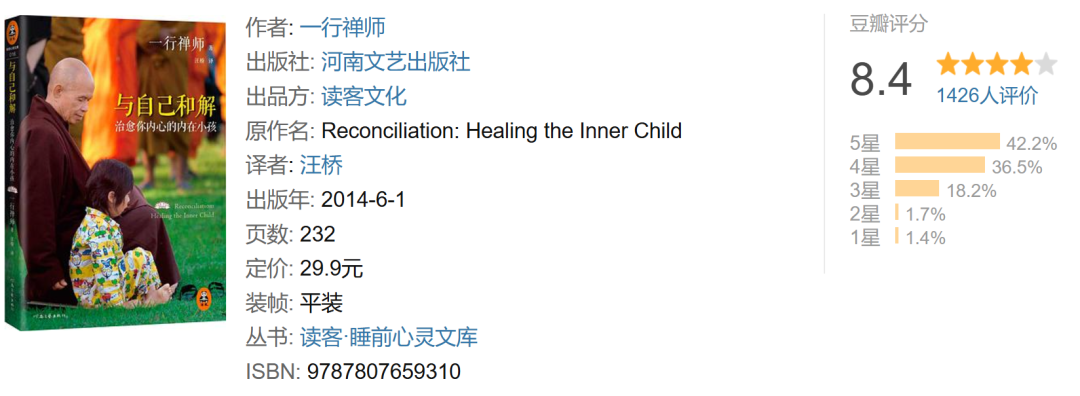

6、与自己和解:治愈你内心的内在小孩

一句话评语:我们的心中都有一位内在小孩,每个人内在都有一位年幼且受伤的小孩…每次触及痛苦的经历,我们都以为自己会无法忍受。我们应该与内在小孩讲话:“我亲爱的小兄弟,我亲爱的小姐妹,你该知道我们已经长大,现在我们可以保护和维护自己了。”

最后,祝你一念成佛。

公众号推送规则变了,如果您想及时收到推送,麻烦右下角点个在看或者把本号置顶!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?