本文由Markdown语法编辑器编辑完成。

1.背景:

刚过去的这个周末,周六和周日,各带娃体验了家附近的两家培训机构。一家是少儿编程; 一家是少儿美术教育。

我们家一般都是娃妈负责约课,我负责带孩子上课。因此,我在周末的两天也分别在两家辅导机构,聆听了辅导机构的课程介绍。每次听下来,我都觉得,这个课太重要了,该给娃报。如果不报的话,娃就落后了。

但每次回到家,和娃妈说了后。娃妈在问过价格后,就说让我冷静冷静,然后就没有下文了。我再和娃妈说几句,她就说我又被洗脑了。然后我就会把我在辅导机构听到的一些话说出来,企图说服她。但最后基本就没有下文了。然后我就和娃妈说,再这样的话,我以后就不带娃去体验了。每次体验完,都不报课,那还体验个啥。

娃妈和娃姥姥倒是意见一致说,准备给孩子报个体育类的课外班,让我考察考察。

周日晚上睡不着,我就在Red Note上,打开各种各样家长们写的关于孩子报课外班的笔记。有的说该报这个,有的说该报哪个,也是各说各有道理。

我觉得我也需要近期多反思反思,为什么我老是每去一家辅导机构,都觉得孩子该报呢。如果不是娃妈阻拦,只是我带过孩子上的体验课,足球,篮球,武术,口才,英语,硬笔书法,编程,画画等等。随便报2~3个,一年就要多出2 ~ 3万的辅导班的支出,也是一个不小的压力,而且每次接送,路上也要花不少时间和精力。

2. 少儿编程该报吗?

周六早上,吃过早饭后,8:30就去了离家两三公里的一个少儿机器人编程培训班。和娃一起上课的,都是两个今年刚上小学一年级的小朋友。这家机构是一个少儿机器人编程机构,主要面对3~14岁的青少年提供编程培训。

因为是第一次来体验,所以和老师申请先和娃一起听一会课。

正式上课后,老师开始讲解一些机器人的小科普。比如机器人设计的三原则,问这个是谁提出的。下面的小朋友,有的说爱因斯坦,有的说牛顿。老师说是,美国的阿西莫夫。

后来我查了一下,原来提出这个原则的,是美国的科幻作家阿西莫夫。这些定律是作为一种创作工具,在科幻小说中探讨机器人与人类关系的伦理准则。

三定律的具体内容

第一定律:

机器人不得伤害人类个体,或因不作为而使人类受到伤害。

第二定律:

机器人必须服从人类的命令,除非这些命令与第一定律相冲突。

第三定律:

机器人必须保护自己的存在,但必须以不违背第一和第二定律为前提。

想想自己从小到大,也看过了不少的跟机器人相关的电影,《变形金刚》,《机器人总动员》,《钢铁侠》等,近期又参加了在北京举办的机器人大会,但是对于机器人的工作原理,却不是特别的了解。

后来老师就从工具箱里面,拿出一个类似面包板的板子,然后教大家认识螺丝刀,如何拧螺丝。认识螺母,螺钉等等。接下来就是尝试自己使用四个螺丝和一个面包板,搭建一个四条腿的桌子。孩子们在操作的时候,我先出去了。

出来以后,负责接待的老师,让我填一张调查问卷。主要就是关于孩子的一些课外班情况,希望通过编程课培养孩子的哪些能力,通过什么渠道了解到的该辅导机构等等的问题。

接着我就问老师有没有课程介绍之类的宣传册。虽然我只是奉命带娃上课,但我自己也不能甘做工具人,也要发挥一些主观能动性。就像以前罗振宇老师在跨年演讲说的,要“躬身入局”。

于是老师就拿出了一个厚厚的宣传册,开始给我讲解课程的体系,课程的内容,通过课程培养孩子的能力,国家的政策支持,国内顶尖大学的招生政策等等。

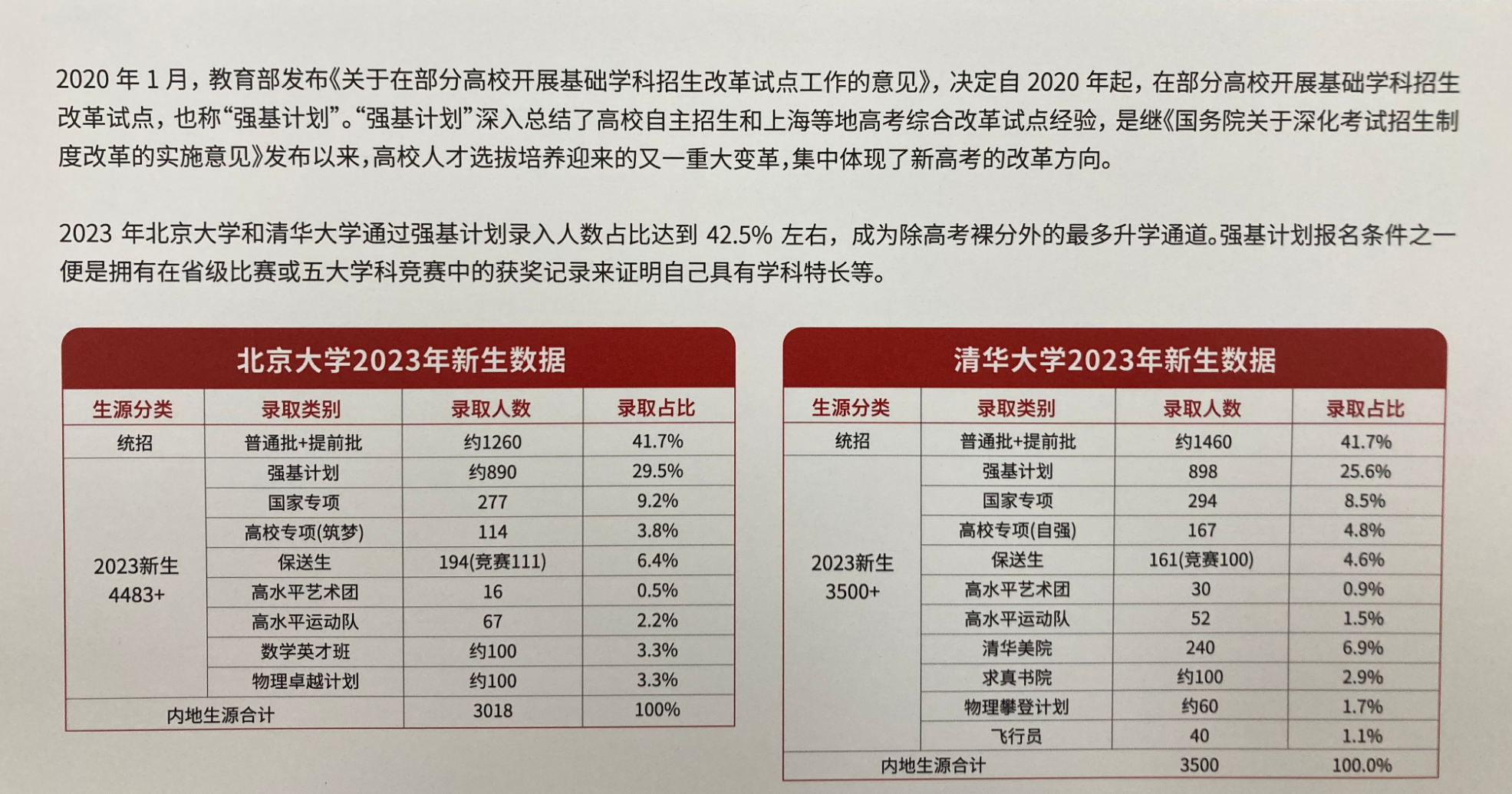

当我翻到宣传册的某一页,是关于2023年北大和清华招生的录取比例时,我内心起了一些波澜。

从上学的时候,就一直仰慕着北大清华。但是却不了解人家每年都是怎么招生的。当然每年的招生政策也在变化,也会与时俱进。这些背后,也都离不开国家的发展需要。比如以前持续了很多年的艺术特长生,竞赛加分等,慢慢地就衍变成了如今的“强基计划”等等。

当然对于普娃来说,其实绝大部分,还是只能走招生比例最大的,普通批次+提前批的录取方式。但是,至少在备战前,我们了解了我们要攻克的具体堡垒。而不是只是一个非常模糊的目标,就很容易陷入随大流的节奏。

从这两所大学的招生录取比例,排在第二位的,便是强基计划,占到了将近1/3的录取名额。而编程,便是属于强基计划的其中一个方向。

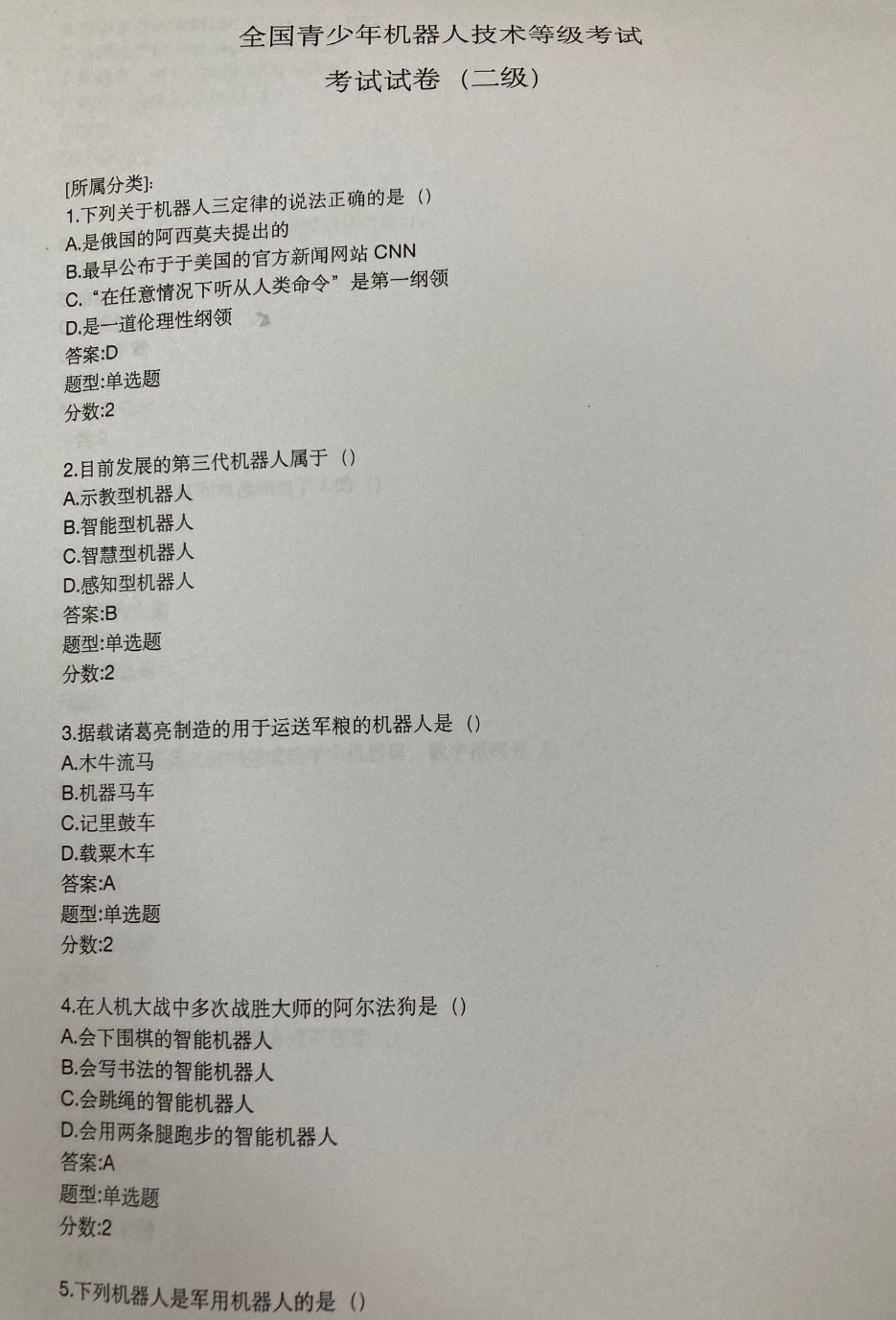

辅导机构的老师,后来就给我拿来了一个《全国青少年机器人技术等级考试(二级)》的卷子。我大概浏览了一下。一些是关于记忆理解的,也有一些是偏物理方面的知识,比如杠杆,滑轮,力的分解,速度等。

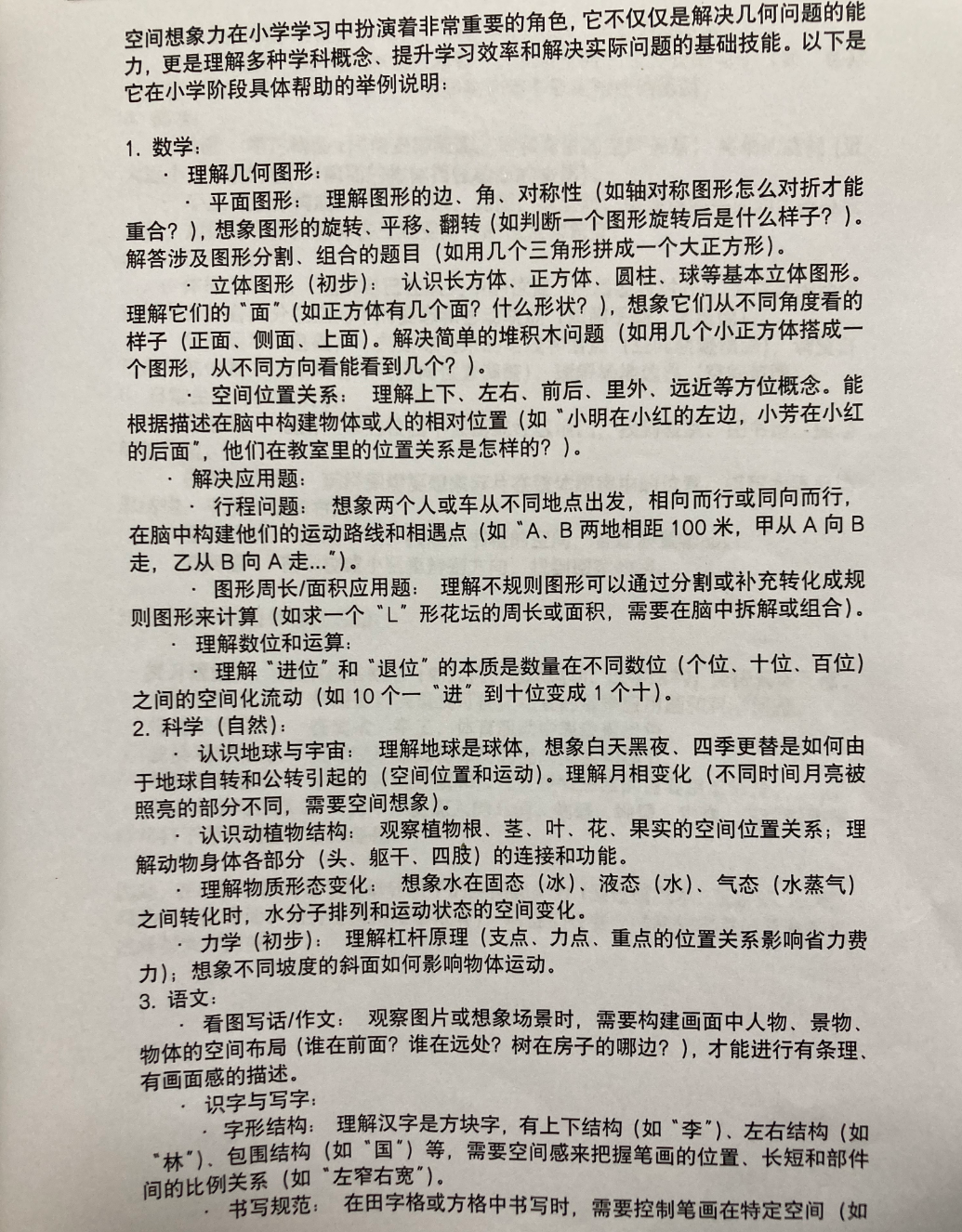

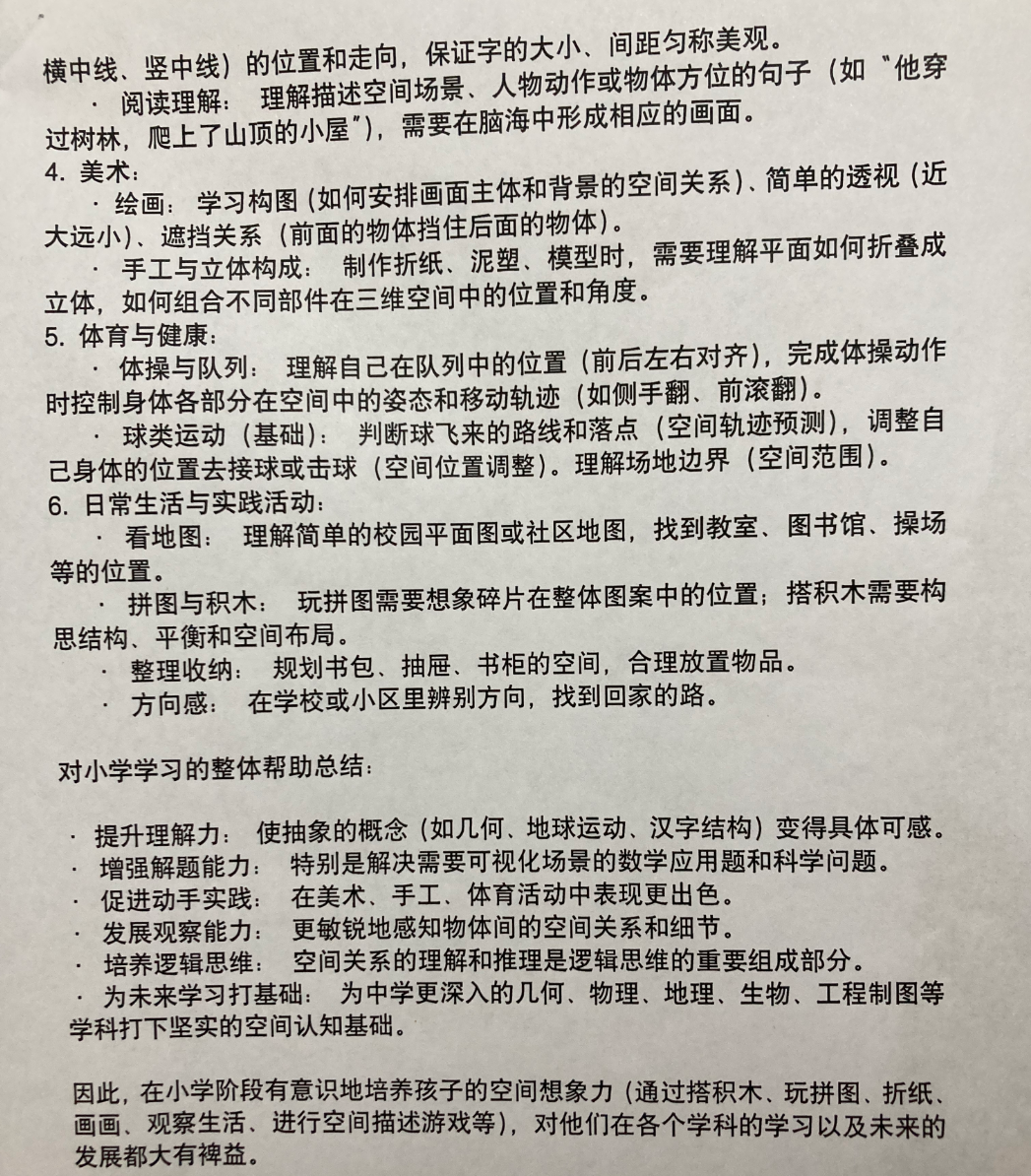

然后老师又给我看了一个,关于青少年阶段,需要培养的一些能力的资料。而通过少儿编程课,孩子们可以发展其中的一些能力。

辅导机构还提到一个赛事白名单,就是说,孩子们可以在参加培训后,参加国内组织的很多机器人编程的赛事。通过参加赛事,获得至少二等奖以上的奖项,便可以在小升初时,将这些成绩作为自己简历的亮点,获得重点初中的提前录取。

也就是说,虽然初中也属于义务教育的阶段。但是是按照自己所在的学区,上教委规定好的初中上学,还是自己去投简历上本区的重点初中,是完全不同的两条路,家长和孩子所要付出的努力,也是不同的。

接着到了比较关键的阶段,就是到了询问价格的阶段。这个阶段,我一般都要承受很大的精神压力。因为从我带娃体验过的各种班级来看,在北京参加课外培训班,一节课的价格,不管是学科类,运动类,艺术类等,单价没有200元/时以下的。所以,一般到这个阶段,我本身就开始打退堂鼓了。

这次的机器人编程课程,按照一年40次课,报价是17800元。如果是当天报名,可以享受95折的优惠,还可以砸金蛋。另外,每上20次课,还会送孩子一套1280元的编程教具,都是他们机构自己研发,申请了专利的。这样七算八算下来,最后平均下来是: 329元/课时(2个小时)。

我还咨询了老师一些问题。比如孩子现在学编程,是不是有点早,这些概念,感觉都是未来初中要学的物理等方面的知识点;孩子再过几岁,再学是否可以。老师说,每个孩子每个阶段,要发展的能力是不同的。因此,每一年,他们都有相应的,让孩子们学习的课程,以及培养的能力。

其实,我想的是,如果一年17800元。小学6年下来,每一年都报,那就是: 10万元多。旁边有的家长,是孩子学龄前就给孩子报了低年龄段适用的乐高积木搭建的课程。

我觉得我在上学那会,曾经读过一位北京家长的感慨。他说他家有两个娃,给两个娃都报了几个课外班。每年只是培训班这一项,他们家的支出就是10万多。而且那位家长说,关键他们的孩子都非常喜欢报的班,上得乐此不疲。当时我还觉得有点夸张。现在算下来,也差不多。

教育,感觉真的是一场军备竞赛。孩子的每一项能力,都是需要花钱去培养的。

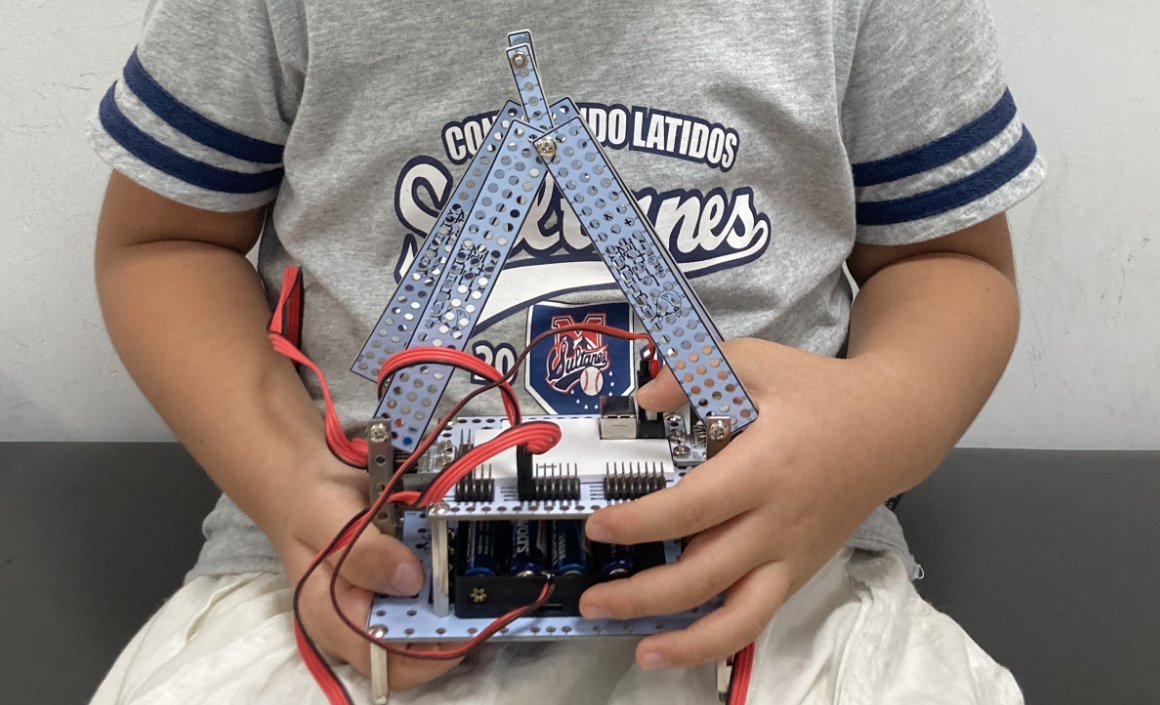

说话间,孩子上午的体验课结束了。他兴奋地拿着他在课上的作品给我看。是用面包板,搭建的一个小房子。小房子的两侧还有两个小灯,一个红色一个绿色,在交替亮着。然后我问了一下老师,老师说是在电脑上面,通过他们自主研发的图形化编程课程,把程序通过数据线,发送到机器小屋的CPU面板上。然后打开开关后,机器小屋上面的灯,便会根据之前设计好的程序来运行,也就是看到的,两个小灯交替发亮的效果了。

3. 少儿画画该报吗?

周六上午刚体验完少儿编程的课,回家跟娃妈说了辅导班的费用后,娃妈就说太贵了,先不报了。

中午回到家,我就又接到了周日的任务,周日下午2点,带娃体验一节陶艺课。而且根据发过来的上课地点,我就有点哭笑不得了。周日体验的陶艺课的上课地点,和周六的编程课,正好是门对门。

无奈周日吃过午饭,稍微休息了一会,就又打车,马不停蹄地去上课,心里面还想着,千万别碰到昨天上编程课的老师。

结果,我刚一进美术课的门,不自觉地朝对门看了一眼,对门正好昨天给我介绍课程的老师,也朝我这里看了过来。我就赶紧带娃去上陶艺课了。

这家培训机构的教室名称很有意思,都是一些艺术家的名字。有梵高,莫奈,张大千,齐白石等等。走廊里面有很多细的沙发,沙发上已经坐满了来陪孩子上课的家长。

我和娃找到教室后,他坐了进去。老师给每个小朋友穿上一身类似围裙的衣服。然后给每个小朋友分了一坨泥,也就是即将用来做陶艺的原料。老师跟小朋友们说,我们今天要做一只大象。

后来我便在走廊里面溜达起来,看到了不同的教室里面,上着不同的课。有2~3岁的小朋友,在学水彩画; 有大一点的同学,在画动漫风格的画,有的画素描,有的学书法,等等。

过了一会,孩子领着一位老师,在走廊找到了我。那位老师便让娃回去继续上课,然后领我进了一间咨询室,开始讲他们的课程体系,也是很厚的一个册子。

这家美术机构,和我之前去过的几家有所不同。他们走廊的书架上,放满了很多作品集,而且作品集的名字,都是以他们的会员的名字命名的。虽说可能没有正式地出版,但印刷质量还是蛮好的。我在书架上随手翻了几本作品集,里面的画,虽然略显稚嫩,但还是很有特点。每幅画的旁边也都有关于作品的介绍。

有一面墙上,则是贴满了他们的学员,在各种美术考试或赛事中的获奖证书。有一个小朋友的名字,几乎霸占了半个墙壁,里面记录了她从3岁开始,一直到十几岁,每过一个级别的证书,我看到的好像是到了八级。

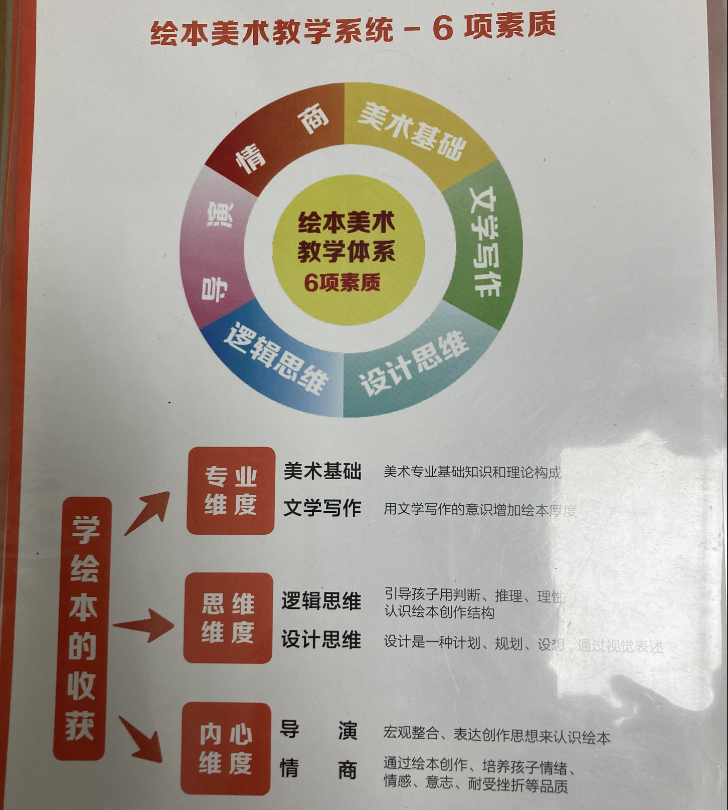

到了咨询室后,老师开始将他们的课程体系。从幼儿园开始的课程,一直到小学阶段。小学阶段,他们主要是培养孩子们的六大能力,是围绕一个绘本的创作来培养的。

这里包含的六项素质,依次是:

1> 美术基础

2> 文学写作

3> 设计思维

4> 逻辑思维

5> 导演

6> 情商

孩子通过在这里学习,不仅学习到了美术画画的知识,而且自己也能像导演/作者一样,设计一套绘本。在讲完后,老师还随手拿出了两个绘本,是他们的学员创作并出版的。老师说,他们每年都会给出版社送过去一些孩子们的作品,然后出版社的老师,会从其中挑选出一些,达到出版标准的作品,进行出版。这点还是非常吸引人的。试想,如果自己创作的绘本能够被挑选出版,那未来光是稿费,也可以拿很多了。

另外,老师还提到了现在北京提出的一个"1+3"培养方案。我当时脑海里面,“4+4”就浮现了出来。

北京“1+3”培养实验项目从2016年推出,是推动基础教育高质量发展的重要力量,旨在打破初高中教育壁垒,实现学段的连续贯通,实现教育资源的均衡分配,为学生提供更加个性化、多元化的发展路径。

“1+3”培养实验项目,即学生在完成初二年级学业后,自初三年级第一学期起在实验学校就读,学籍转入实验学校,按规定参加初中学业水平考试,合格后升入实验学校高中。

也就是说,进入实验的学生无需参加中考,可以直接上高中。这一模式不仅减轻了学生的应试压力,更为其提供了更多时间和精力去发展个人的兴趣和特长。

意思就是,一些优秀的学生,在初二阶段就可能会被好的高中选走,然后就不需要在初中上初三了,而是可以直接在未来的高中就读。这样呢,也给很多的普通学生留下了通过中考升入高中的机会。

毕竟未来中考的录取率只有50%了,因此将分母(参加高考的总人数减少一些),也就得到了其他孩子们的考入高中的机会。

老师另外说的一点就是,家长要两条腿走路。就是要给孩子多一个选择。因为小学阶段的成绩,可能有欺骗性。很多小学阶段成绩好的孩子,可能到初中就落下了,而那个时候如果再想多一条路,可能就有点晚了。不如早做准备,在学习的同时,也培养一些画画等艺术技能。这样未来中考的时候,可以多一条选择。

然后老师还说如果学乐器,一是比较贵,而且乐器需要大量重复性的练习。一旦到了初中,学业压力增大,可能就无法坚持了。他们孩子之前学乐器,花的几万学费后来都打了水漂了。而画画,一般在课堂上就可以完成。回家以后也不需要花费很多额外的时间去练习,是一项可以长期从事的活动。

还有现在的中考,如果孩子成绩达不到一定的排名,甚至老师们会劝孩子们放弃中考,直接报考职中技校等,这样不会影响老师班级的高中升学率。

听到老师的这些话,觉得真是后背一身冷汗。虽然以前在网山也看到过类似的报道。但是当老师真正把这些内容,摆在台面上说的时候,内心还是很受刺激的。

后来便到了询价的阶段。咨询老师让别的老师打了一个价目表。我略微看了一下,一个课时的价格也在200元以上。最便宜的,加上各种打折和优惠,送课。

我只能说,我没有决策权。我可以把今天听到的这些,回去告诉孩子妈妈,让她做决策。

老师也笑着说,她发现一个规律:一般来带娃上课的,都是家里没有决策权的。有决策权的,都不来带娃上课。我也有点尴尬。或许家长们也是怕,到了现场,听了推荐后,脑袋瓜一热,现场报了名,然后回家后悔的吧。

所以,这样可以多一个缓存。至少回到家里,可以和家人商量一下,分析利弊后,再进行决策。

老师说,我们的店还在这里,而不是商场里面,有一个优点就是,没有什么隐形消费。如果开在商场里面,那孩子上课的时候,家长可能就去逛商场买东西了。而这里只是小区前面的门面房,家长也没地方去,就只能待在机构这里,或刷手机,或聊天了。

不知不觉间,就谈了半个多小时。我礼貌地出了咨询室,走到孩子上陶艺课的教室外。孩子倒是在那里聚精会神地,在给他捏出来的小象模型涂色呢。一会涂黄色,一会涂红色,非常认真。我当时也是真想,给孩子报上课,看他那么认真。

过了一会,孩子们下课了。我走进教室,看到了孩子给我看他捏的小象。我问老师说,这个小象能带回去吗。老师说,这个得在窑里烧一下才能变成陶瓷,要不现在还是泥巴呢。

我说了一句不太专业的话。我说,老师那我们拿回去,把它放到太阳底下晒干行不行。老师也乐了,说你放在太阳底下晒干,它也还是泥巴呀,不结实。需要放在他们专业的窑里,经过1000度的高温,烧制两个多小时,才可以呢。

这时我才明白了一个道理。就跟烧开水一样。如果烧水温度没有超过100度的话,那就永远是热水,而不是开水。100度是一个临界点。如果达不到100度,永远都不是开水,99度也不是。100度就是一个临界点。

瓷器也是这样,如果不经过一千度高温的烧制,那它就永远只是一堆泥巴。而经过烈焰的焚烧,它的性质,才会从泥巴变成精美的瓷器。

我当时心里想,如果不报课的话,下周只能专门来取一次孩子的陶具了。

和孩子出来,在回家的路上,孩子还心心念念他做的小象,说,让我上闹钟,记得一定要把他做的小象给拿回来。

咨询的时候,老师的一句话打动了我。她说,学习过画画和没有学习过的,在看待生活中的事物时,他们看到的东西是不一样的,他们也能够用更加专业的眼光,来看待周围的物体。这也就是我们平时常说的,“外行看热闹,内行看门道”。

回到家和娃妈商量,后来还是没有决定报课。但是学画画,在我的内心也扎下了一个根。看什么时候有时间,我也自己学习一下画画吧。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?