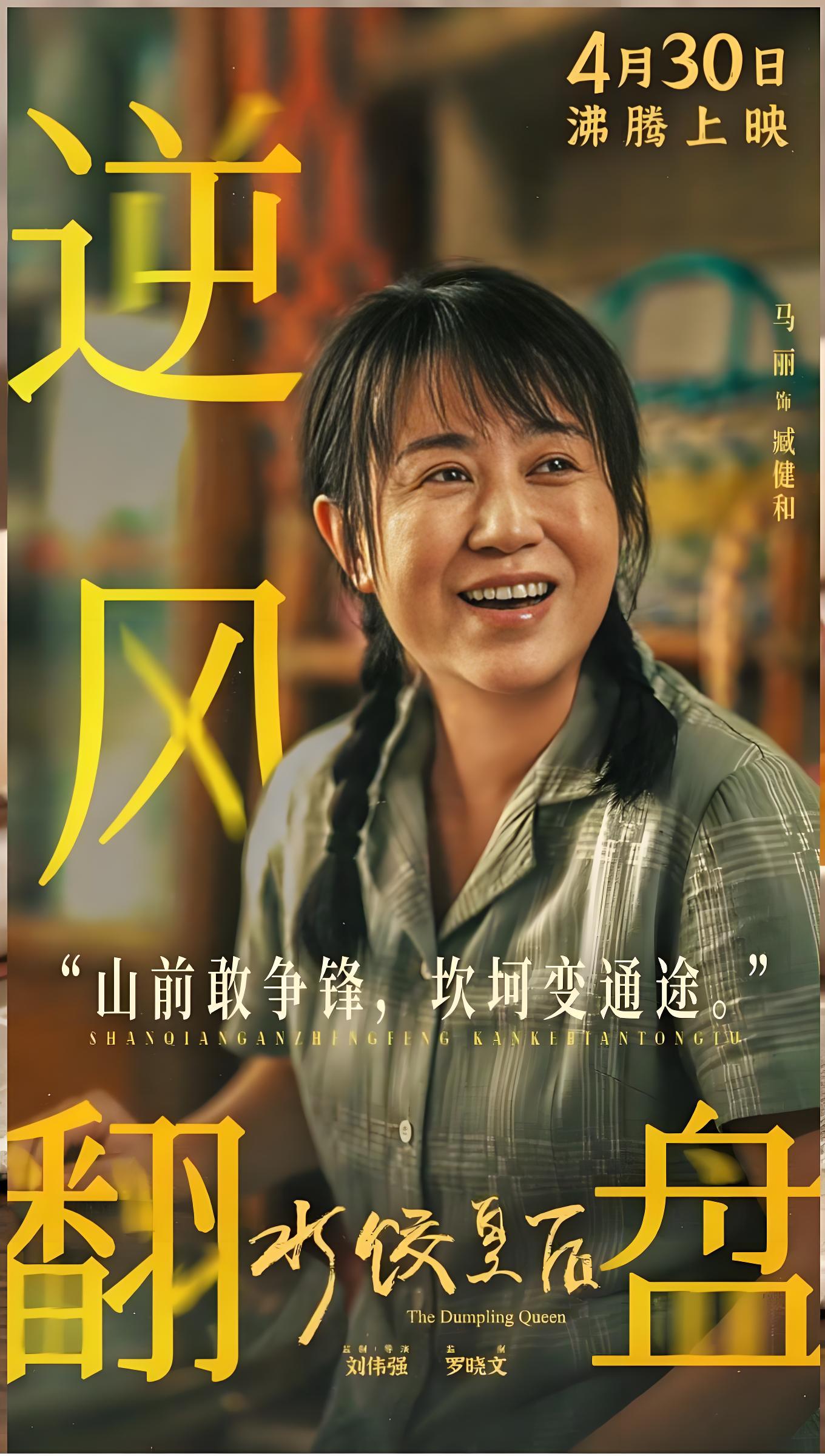

臧健和的逆袭并非一蹴而就。影片通过三次关键转折,展现了她的商业智慧与坚韧品格:

街头试水:初到香港时,她以“皮薄馅大、汤汁鲜美”的水饺在码头工人中打开口碑,用“免费加汤”的朴素营销策略积累首批客源;

迅雷下载地址:http://haokandy.top

品牌觉醒:当日本商人提出收购并要求改名时,她断然拒绝:“我的饺子必须叫‘湾仔码头’!”这一情节不仅是对商业自主权的捍卫,更隐喻着底层劳动者对自我价值的认同;

工业化突围:面对市场需求激增,她大胆引入流水线生产,却坚持“手工包制”的核心工艺,将传统手艺与现代商业逻辑完美融合。

真实历史中,臧健和的创业之路比电影更为惊心动魄。1977年,她因工伤被医院误诊为绝症,带着两个女儿辗转至港,却在街头摆摊时被记者偶然发现。一篇《街头水饺皇后》的报道让她声名鹊起,随后被超市老板相中,开启了工业化生产之路。影片对此进行了艺术化改编,但核心逻辑始终忠实于原型——用最朴素的劳动,煮沸最滚烫的人生。

这种“降噪处理”让影片的苦难显影得更为真实。豆瓣评分中,有观众直言:“没有商战反转、没有狗血爱情,这种‘沉默的劳作’比任何台词都更有力量。”影片结尾,臧健和的照片与糖水伯、华哥等市井小民的影像交替出现,暗示着:所谓传奇,不过是无数普通人的坚持与互助。

尽管票房与口碑双收,《水饺皇后》仍面临争议。部分观众认为影片“像公益宣传片”,缺乏商业片的娱乐性;另一些观众则批评其“过度美化苦难”,将创业简化为“主角光环”。这些争议折射出当下国产现实主义题材的困境:如何在主旋律表达与市场化需求之间找到平衡?

导演刘伟强在采访中回应:“我想拍的不是‘励志爽文’,而是‘尊严经济学’——一个人如何在被践踏时依然保持体面。”影片中,臧健和拒绝日本商人的情节,正是对“尊严经济学”的最佳诠释。当资本试图用金钱购买她的品牌时,她选择用“湾仔码头”四个字守护劳动者的尊严。这种价值观,或许正是影片在商业与艺术之间找到的支点。

《水饺皇后》的票房成功,不仅在于其传奇故事与豪华阵容,更在于它以一碗水饺为棱镜,折射出改革开放初期中国社会的底层生态。影片中的臧健和,既是个人奋斗的符号,也是时代精神的隐喻——她用双手擀平命运的褶皱,将苦难包进饺子皮,煮沸成一锅滚烫的人生。

当银幕上的臧健和说出“人生就像包饺子,皮破了可以补,馅漏了可以添”时,观众看到的不仅是一个女性的逆袭,更是一个时代的缩影。在这个意义上,《水饺皇后》不仅是一部女性创业史,更是一曲献给所有在困境中坚守尊严的普通人的赞歌。正如影片海报上的标语:“生活百褶,擀平万难;苦辣酸甜,沸腾人生。”

1623

1623

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?