2025 CSP-S 提高组题目解析

一、单项选择题(每题2分,共30分)

1. 红蓝球不相邻排列

题目:有5个红色球和5个蓝色球,除颜色外完全相同。将10个球排成一排,要求任意两个蓝色球都不能相邻,有多少种不同的排列方法?

选项:A.25 B.30 C.6 D.120

答案:C

解析:采用「插空法」解决不相邻排列问题,步骤如下:

- 先排无限制元素:5个红色球完全相同,排成一排后产生

5+1=6个间隙(含两端,如_ R _ R _ R _ R _ R _),红球排列仅1种。 - 选间隙放限制元素:5个蓝色球完全相同,需从6个间隙中选5个放置(避免相邻),组合数为

C(6,5)=6(组合数公式C(n,k)=n!/(k!(n-k)!),此处C(6,5)=6)。 - 总排列数:红球与蓝球排列均无顺序差异,最终结果为6。

2. KMP算法next数组

题目:在KMP算法中,对于模式P=“abacaba”,其next数组(next[i]定义为模式P[0…i]的最长公共前后缀长度,且长度≠子串长度,数组下标从0开始)的值是什么?

A.[0,0,1,0,1,2,3]

B.[0,1,2,3,4,5,6]

C.[0,0,1,1,2,2,3]

D.[0,0,0,0,1,2,3]

答案:A

解析:next数组核心是「找前缀与后缀的最长公共长度(排除自身)」,计算过程如下表:

| 模式串下标 | 子串P[0…i] | 前缀(不含最后一个字符) | 后缀(不含第一个字符) | 最长公共长度 | next[i] |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | “a” | 无 | 无 | 0 | 0 |

| 1 | “ab” | [“a”] | [“b”] | 0 | 0 |

| 2 | “aba” | [“a”,“ab”] | [“a”,“ba”] | 1(“a”) | 1 |

| 3 | “abac” | [“a”,“ab”,“aba”] | [“c”,“ac”,“bac”] | 0 | 0 |

| 4 | “abaca” | [“a”,“ab”,“aba”,“abac”] | [“a”,“ca”,“aca”,“baca”] | 1(“a”) | 1 |

| 5 | “abacab” | [“a”,“ab”,“aba”,“abac”,“abaca”] | [“b”,“ab”,“cab”,“acab”,“bacab”] | 2(“ab”) | 2 |

| 6 | “abacaba” | 前6个字符的所有前缀 | 后6个字符的所有后缀 | 3(“aba”) | 3 |

最终next数组为 [0,0,1,0,1,2,3]。

3. 满线段树区间查询节点数

题目:对一个大小为16(下标0-15)的数组构建满线段树。查询区间[3,11]时,最少需要访问多少个树结点(包括路径上的父结点和完全包含在查询区间内的结点)?

A.7

B.8

C.9

D.10

答案:B

解析:

- 满线段树结构:大小16的数组对应满二叉树,叶子节点16个(对应数组元素0-15),内部节点15个,总节点31个。树的层次为4(根为第1层,叶子为第4层)。

- 区间分解逻辑:查询区间[3,11]需分解为线段树中「完全包含的节点」,分解结果为:

- 叶子节点:[3,3]

- 内部节点:[4,7](覆盖4-7)、[8,11](覆盖8-11)

- 路径节点计数:从根到分解节点的路径需访问的父节点包括:根([0-15])、左子树([0-7])、右子树([8-15])、[0-3]、[2-3],加上分解后的3个节点,共8个节点。

4. Trie树节点数统计

题目:将字符串"cat",“car”,“cart”,“case”,“dog”,"do"插入一个空的Trie树(前缀树)中。构建完成的Trie树(包括根节点)共有多少个结点?

A.8

B.9

C.10

D.11

答案:D

解析:Trie树每个节点代表一个字符,插入过程(含根节点)如下:

- 根节点:初始空Trie树有1个根节点。

- 插入"cat":根→c→a→t,新增3个节点(累计4)。

- 插入"car":根→c→a→r,新增1个节点(a的子节点r,累计5)。

- 插入"cart":根→c→a→r→t,新增1个节点(r的子节点t,累计6)。

- 插入"case":根→c→a→s→e,新增2个节点(a的子节点s、s的子节点e,累计8)。

- 插入"dog":根→d→o→g,新增3个节点(d、o、g,累计11)。

- 插入"do":根→d→o,已存在(d和o均已创建),无新增。

总节点数为11。

5. DAG拓扑排序数量

题目:对于一个包含n个结点和m条边的有向无环图(DAG),其拓扑排序的结果有多少种可能?

A.只有1种

B.最多n种

C.等于n-m种

D.以上都不对

答案:D

解析:DAG的拓扑排序数量无固定规律,需结合具体结构判断:

- 例1:链状DAG(如

1→2→3),仅1种拓扑排序(1→2→3); - 例2:无向边DAG(如3个孤立节点),拓扑排序有

3!=6种; - 例3:含分支DAG(如

1→2,1→3),拓扑排序有2种(1→2→3、1→3→2)。

选项A(仅1种)、B(最多n种)、C(n-m种)均不成立,故选择D。

6. 哈希表线性探查

题目:在一个大小为13的哈希表中,使用闭散列法的线性探查来解决冲突。哈希函数为H(key)=key mod 13。依次插入关键字18,26,35,9,68,74。插入74后,它最终被放置在哪个索引位置?

A.5

B.7

C.9

D.11

答案:D

解析:线性探查规则:冲突时索引+1,直到找到空位置,插入过程如下:

18 mod13=5:位置5为空,插入(位置5:18)。26 mod13=0:位置0为空,插入(位置0:26)。35 mod13=9:位置9为空,插入(位置9:35)。9 mod13=9:位置9冲突,探查10(空),插入(位置10:9)。68 mod13=3:位置3为空,插入(位置3:68)。74 mod13=9:位置9冲突→10冲突→11空,插入(位置11:74)。

最终74放在位置11。

7. 完全图最小生成树

题目:一个包含8个顶点的完全图(顶点编号1-8),任意两点之间的边权重等于两顶点编号的差的绝对值(如顶点3和7之间的边权重为|7-3|=4)。该图的最小生成树总权重是多少?

A.7

B.8

C.9

D.10

答案:A

解析:最小生成树(MST)需连接所有顶点且总权重最小,规则如下:

- 完全图中最小边权重为1(相邻编号顶点的边,如1-2、2-3等)。

- 8个顶点的MST需7条边(n个顶点的MST有n-1条边),选择7条权重为1的相邻边(如1-2、2-3、3-4、4-5、5-6、6-7、7-8)。

- 总权重:

1×7=7。

8. 二叉搜索树(BST)遍历

题目:如果一棵二叉搜索树的后序遍历序列是2,5,4,8,12,10,6,那么该树的前序遍历是什么?

A.6,4,2,5,10,8,12

B.6,4,5,2,10,12,8

C.2,4,5,6,8,10,12

D.12,8,10,5,2,4,6

答案:A

解析:BST特性:左子树所有节点值<根节点值<右子树所有节点值;后序遍历为「左→右→根」,步骤如下:

- 找根节点:后序序列最后一个元素6为根。

- 分左右子树:

- 左子树:序列中<6的元素「2,5,4」(根为4,左子树2,右子树5);

- 右子树:序列中>6的元素「8,12,10」(根为10,左子树8,右子树12)。

- 构建BST结构:

6 / \ 4 10 / \ / \

2 5 8 12

4. **前序遍历**:根→左→右,即 `6→4→2→5→10→8→12`。

### 9. 0-1背包最大价值

**题目**:一个0-1背包问题,背包容量为20。现有5个物品,其重量和价值分别为(7,15)、(5,12)、(4,9)、(3,7)、(6,13)。装入背包的物品能获得的最大总价值是多少?

A.43

B.41

C.45

D.44

**答案**:D

**解析**:0-1背包需在容量限制内选择物品使价值最大,枚举最优组合:

- 组合1:重量7(15)+4(9)+3(7)+6(13)=20,价值15+9+7+13=44;

- 组合2:重量7(15)+5(12)+4(9)=16(剩余4,无合适物品),价值15+12+9=36;

- 组合3:重量5(12)+4(9)+3(7)+6(13)=18(剩余2),价值12+9+7+13=41;

最大价值为44。

### 10. 最近公共祖先(LCA)

**题目**:在一棵以结点1为根的树中,结点12和结点18的最近公共祖先(LCA)是结点4。那么下列哪个结点的LCA组合是不可能出现的?

A.LCA(12,4)=4

B.LCA(18,4)=4

C.LCA(12,18,4)=4

D.LCA(12,1)=4

**答案**:D

**解析**:LCA定义:两个节点的最深公共祖先,结合「根为1,LCA(12,18)=4」的条件:

- A:4是12的祖先(12→...→4),故LCA(12,4)=4,可能;

- B:4是18的祖先(18→...→4),故LCA(18,4)=4,可能;

- C:12、18、4的公共祖先为4,故LCA=4,可能;

- D:1是根,12的祖先包括4和1,故LCA(12,1)=1(根),而非4,不可能。

### 11. 分治算法时间复杂度

**题目**:递归关系式 \(T(n)=2T(n/2)+O(n^2)\) 描述了某个分治算法的时间复杂度。请问该算法的时间复杂度是多少?

A.O(n)

B.O(n log n)

C.O(n²)

D.O(n² log n)

**答案**:C

**解析**:用「主定理」分析(主定理:\(T(n)=aT(n/b)+f(n)\)):

1. 对应参数:\(a=2\)(子问题数量),\(b=2\)(子问题规模),\(f(n)=O(n²)\)(合并时间)。

2. 计算临界指数:\(log_b a = log_2 2 = 1\)。

3. 比较合并时间与子问题时间:\(f(n)=n² = Ω(n^{1+ε})\)(ε>0,如ε=1),满足主定理「Case 3」(合并时间主导)。

4. 结论:\(T(n)=O(f(n))=O(n²)\)。

### 12. 最小堆操作

**题目**:在一个初始为空的最小堆(min-heap)中,依次插入元素20,12,15,8,10,5。然后连续执行两次“删除最小值”(delete min)操作。请问此时堆顶元素是什么?

A.10

B.12

C.15

D.20

**答案**:A

**解析**:最小堆特性:父节点值≤子节点值,插入与删除步骤如下:

1. **插入后堆结构**(数组表示):`[5,8,10,20,12,15]`(堆顶为5)。

2. **第一次删除最小值(5)**:

- 用最后元素15替换根,调整堆:15与左子树8交换→15与右子树12交换,最终堆为 `[8,12,10,20,15]`(堆顶8)。

3. **第二次删除最小值(8)**:

- 用最后元素15替换根,调整堆:15与左子树12交换→15与右子树10交换(不满足最小堆,需再调整),最终堆为 `[10,12,15,20]`(堆顶10)。

此时堆顶元素为10。

### 13. 容斥原理计数

**题目**:1到1000之间,不能被2、3、5中任意一个数整除的整数有多少个?

A.266

B.267

C.333

D.734

**答案**:A

**解析**:用「容斥原理」计算“能被至少一个数整除”的数,再用总数减去该值:

1. 定义集合:

- A:能被2整除的数,\(|A|=⌊1000/2⌋=500\);

- B:能被3整除的数,\(|B|=⌊1000/3⌋=333\);

- C:能被5整除的数,\(|C|=⌊1000/5⌋=200\)。

2. 交集计算:

- \(|A∩B|=⌊1000/6⌋=166\)(能被6整除);

- \(|A∩C|=⌊1000/10⌋=100\)(能被10整除);

- \(|B∩C|=⌊1000/15⌋=66\)(能被15整除);

- \(|A∩B∩C|=⌊1000/30⌋=33\)(能被30整除)。

3. 容斥公式:

\(|A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|-|A∩B|-|A∩C|-|B∩C|+|A∩B∩C|=500+333+200-166-100-66+33=734\)。

4. 不能被整除的数:\(1000-734=266\)。

### 14. 斐波那契递归与动态规划差异

**题目**:斐波那契数列的定义为F(0)=0,F(1)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2)。使用朴素递归方法计算F(n)的时间复杂度是指数级的,而使用动态规划(或迭代)方法的时间复杂度是线性的。造成这种巨大差异的根本原因是?

A.递归函数调用栈开销过大

B.操作系统对递归深度有限制

C.朴素递归中存在大量的重叠子问题未被重复利用

D.动态规划使用了更少的数据存储空间

**答案**:C

**解析**:

- 朴素递归(如 `F(5)=F(4)+F(3)`)存在大量**重叠子问题**:计算F(5)需F(4)和F(3),计算F(4)又需F(3)和F(2),F(3)被重复计算多次,导致时间复杂度为O(2ⁿ)(指数级)。

- 动态规划通过「存储子问题结果」(如用数组dp[i]存F(i)),避免重复计算,每个子问题仅计算一次,时间复杂度降至O(n)(线性级)。

- 选项A(栈开销)、B(递归深度)、D(存储空间)均非根本原因。

### 15. 任务调度最小惩罚

**题目**:有5个独立的、不可抢占的任务A1,A2,A3,A4,A5需要在一台机器上执行(从时间0开始),每个任务的处理时长和截止时刻分别为(3,5)、(4,10)、(2,3)、(5,15)、(1,11)。若任务超时,惩罚等于其处理时长。为了最小化总惩罚,应该优先执行哪个任务?

A.处理时间最短的任务A5

B.截止时间最早的任务A3

C.处理时间最长的任务A4

D.任意一个任务都可以

**答案**:B

**解析**:任务调度最优策略为「截止时间最早(EDD)」,可最小化超时惩罚,分析如下:

1. 任务信息整理:

| 任务 | 处理时长 | 截止时刻 |

|------|----------|----------|

| A1 | 3 | 5 |

| A2 | 4 | 10 |

| A3 | 2 | 3 |

| A4 | 5 | 15 |

| A5 | 1 | 11 |

2. 按EDD排序执行:A3(2/3)→A1(3/5)→A2(4/10)→A5(1/11)→A4(5/15):

- A3:完成时间2≤3(无惩罚);

- A1:完成时间2+3=5≤5(无惩罚);

- A2:完成时间5+4=9≤10(无惩罚);

- A5:完成时间9+1=10≤11(无惩罚);

- A4:完成时间10+5=15≤15(无惩罚);

总惩罚为0。

3. 其他策略对比:

- 选A5(SPT策略):A5→A3→A1,A1完成时间1+2+3=6>5(惩罚3);

- 选A4(最长时间):A4→A3,A3完成时间5+2=7>3(惩罚2);

故优先选择截止时间最早的A3。

## 二、程序阅读(共40分)

### 第一题:受限全排列统计(🔶1-80至🔶1-105)

#### 完整程序(修正语法错误后)

```c

#include <algorithm>

#include <cstdio>

#include <cstring>

bool flag[27]; // 标记元素是否已使用(true=已用,false=未用)

int n; // 输入的排列长度(1~n的全排列)

int p[27]; // 存储当前排列(p[k]表示第k位选择的元素)

int ans = 0; // 符合条件的排列总数

// 递归生成排列:k表示当前要确定第k位元素

void dfs(int k) {

if (k == n + 1) { // 递归终止:已确定n位元素(生成一个有效排列)

ans++; // 符合条件的排列数+1

return;

}

// 遍历所有可能的元素(1~n)

for (int i = 1; i <= n; ++i) { // 原代码“i<n”修正为“i<=n”(覆盖1~n)

if (flag[i]) continue; // 跳过已使用的元素(避免重复)

// 排除“当前元素=前一个元素+1”的情况(相邻递增限制)

if (k > 1 && i == p[k - 1] + 1) continue; // 原代码“i--”修正为“i==”

flag[i] = true; // 标记元素i为已使用

p[k] = i; // 第k位选择元素i

dfs(k + 1); // 递归确定第k+1位元素

flag[i] = false; // 回溯:标记元素i为未使用(关键!否则元素无法复用)

}

return;

}

int main() {

scanf("%d", &n); // 输入排列长度n

dfs(1); // 从第1位开始生成排列

printf("%d\n", ans); // 输出符合条件的排列数

return 0;

}

程序功能分析

该程序生成1~n的全排列,排除“当前元素=前一个元素+1”(相邻递增) 的排列,统计符合条件的排列总数。核心逻辑:

- 递归(DFS):从第1位到第n位依次确定排列元素,k表示当前要确定的位置;

- 标记与回溯:用

flag数组标记元素是否已使用,递归返回后回溯(flag[i]=false),确保元素可重复用于其他排列; - 限制条件:

k>1 && i==p[k-1]+1排除相邻递增的情况(如排列中出现“2,3”“4,5”等)。

题目解析(6个小题)

1. (1分)当输入的n=3的时候,程序输出的答案为3

- 选项:正确/错误

- 答案:正确

- 解析:1~3的全排列共6种,符合条件的排列为:

- 132(无相邻递增)、213(无相邻递增)、321(无相邻递增),共3种,故输出3。

2. (1分)在dfs函数运行过程中,k的取值会满足1≤k≤n+1

- 选项:正确/错误

- 答案:正确

- 解析:

- 递归初始调用

dfs(1),k从1开始; - 每次递归调用

dfs(k+1),直到k=n+1时终止(递归出口); - 故k的取值范围为1≤k≤n+1。

- 递归初始调用

3. (1分)删除第19行的“flag[i]=false”,对答案不会产生影响

- 选项:正确/错误

- 答案:错误

- 解析:

flag[i]=false是「回溯操作」,作用是重置元素的使用状态。删除后,元素被标记为true(已用)后无法重置,后续循环无法使用该元素,导致排列生成中断(如n=3时,第一次生成132后,元素1、3、2均为已用,无法生成其他排列),答案大幅减少。

4. (3分)当输入的n=4的时候,程序输出的答案为

- 选项:A.11 B.12 C.24 D.9

- 答案:D(9)

- 解析:1~4的全排列共24种,排除相邻递增的排列后,符合条件的共9种,例如:

1324、1423、2143、2314、2413、3142、3214、3412、4132。

5. (3分)如果因为某些问题,导致程序运行第25行的dfs函数之前,数组p的初值并不全为0,则对程序的影响是

- 选项:A.输出的答案比原答案要小 B.无法确定输出的答案 C.程序可能陷入死循环 D.没有影响

- 答案:D(没有影响)

- 解析:

- 数组

p仅在递归中赋值(第18行p[k]=i),k>1时使用的p[k-1]是上一次递归的赋值结果(如k=2时,p[1]是dfs(1)中赋值的元素),与初始值无关; - 排列的生成依赖

flag数组(标记元素是否使用),p的初始值不影响逻辑。

- 数组

6. (3分)假如删去第14行的“if(flag[i])continue;”,输入3,得到的输出答案是

- 选项:A.27 B.3 C.16 D.12

- 答案:A(27)

- 解析:删去

flag[i]判断后,不限制元素重复使用(即排列可包含重复元素):- 第1位有3种选择(1、2、3);

- 第2位有3种选择(1、2、3,无使用限制);

- 第3位有3种选择;

总排列数为3×3×3=27(仅排除相邻递增的情况,但重复元素的排列已大幅增加)。

第二题:鸡蛋掉落猜测

完整程序

#include <algorithm>

#include <cstdio>

#include <cstring>

#define ll long long

int cnt_broken = 0; // 打碎的鸡蛋数量(限制最多2个)

int cnt_check = 0; // 猜测次数(调用check函数的次数)

int n, k; // n=总楼层,k=临界楼层(从k层扔鸡蛋碎,k-1层不碎)

// 从h层扔鸡蛋,返回是否打碎(h>=k则碎,h<k则不碎)

inline bool check(int h) {

printf("now check:%d\n", h);

++cnt_check; // 每次调用check,猜测次数+1

if (cnt_broken == 2) { // 已打碎2个鸡蛋,无法继续测试

printf("You have no egg!\n");

return false;

}

if (h >= k) { // 鸡蛋打碎(h>=临界楼层k)

++cnt_broken;

return true;

} else { // 鸡蛋未碎(h<临界楼层k)

return false;

}

}

// 验证h是否为临界楼层k

inline bool assert_ans(int h) {

if (h == k) {

printf("You are Right using %d checks\n", cnt_check);

return true; // 猜测正确

} else {

printf("Wrong answer!\n");

return false; // 猜测错误

}

}

// 策略1:线性查找(从1到n依次猜测,打碎即停止)

inline void guess1(int n) {

for (int i = 1; i <= n; ++i) {

if (check(i)) { // 第一次打碎,i即为临界楼层k

assert_ans(i);

return;

}

}

}

// 策略2:最优查找(鸡蛋掉落问题最优策略,最小化猜测次数)

inline void guess2(int n) {

int w = 0;

// 找最大w,使w*(w+1)/2 <n(确定初始猜测步长,基于鸡蛋掉落问题公式)

for (w = 1; w * (w + 1) / 2 < n; ++w);

int ti = w; // 当前步长(初始为w)

int nh = w; // 初始猜测楼层(第一步猜w层)

while (1) {

if (check(nh)) { // 鸡蛋打碎:从nh-ti到nh-1线性查找

ti--;

for (int j = nh - ti; j < nh; ++j) {

if (check(j)) {

assert_ans(j);

return;

}

}

assert_ans(nh);

return;

} else { // 鸡蛋未碎:下一个猜测楼层=当前+步长(步长-1)

ti--;

if (ti == 0) { // 步长为0,剩余楼层只有n,直接猜测

assert_ans(n);

return;

}

nh = std::min(nh + ti, n); // 避免超出总楼层n

}

}

}

int main() {

scanf("%d%d", &n, &k); // 输入总楼层n和临界楼层k

int t;

scanf("%d", &t); // 输入策略类型(1=线性,2=最优)

if (t == 1) {

guess1(n);

} else {

guess2(n);

}

return 0;

}

程序功能分析

该程序模拟「鸡蛋掉落问题」,通过两种策略猜测临界楼层k(从k层扔鸡蛋碎,k-1层不碎),核心逻辑:

- check函数:模拟从h层扔鸡蛋,返回是否打碎(h>=k则碎),统计猜测次数(cnt_check)和打碎鸡蛋数(cnt_broken,限制最多2个);

- 策略1(guess1):线性查找,从1到n依次猜测,第一次打碎即确定k(适合鸡蛋数量充足的场景);

- 策略2(guess2):最优查找,基于鸡蛋掉落问题的数学模型(步长递减),最小化猜测次数(适合鸡蛋数量有限的场景,如最多2个)。

题目解析(6个小题)

1. (1.5分)当输入为“6 5 1”时,猜测次数为5;当输入“6 5 2”时,猜测次数为3

- 选项:正确/错误

- 答案:正确

- 解析:

- 输入“6 5 1”(n=6,k=5,t=1):策略1线性查找,依次猜1、2、3、4、5(第5次打碎),猜测次数5;

- 输入“6 5 2”(n=6,k=5,t=2):策略2最优查找,步骤如下:

- 初始w=3(3×4/2=6≥6),nh=3,check(3)→未碎(3<5);

- 步长ti=2,nh=3+2=5,check(5)→打碎(5=5);

- 步长ti=1,从5-1=4开始查,check(4)→未碎(4<5);

- 确定k=5,猜测次数3(3、5、4)。

2. (1.5分)不管输入的n和k具体为多少,t=2时的猜测数总是小于等于t=1时的猜测数

- 选项:正确/错误

- 答案:正确

- 解析:

- t=1(线性)最坏需n次(k=n时,从1猜到n);

- t=2(最优)基于鸡蛋掉落问题的最优策略,猜测次数为O(√n)(如n=100时最多14次),远小于线性查找的n次;

故t=2的猜测数始终≤t=1。

3. (1.5分)不管t=1或t=2,程序都一定会猜到正确结果

- 选项:正确/错误

- 答案:正确

- 解析:

- t=1:线性遍历1~n,必能找到k(k≤n);

- t=2:最优策略通过步长调整覆盖1~n的所有楼层,且鸡蛋打碎后线性查找剩余区间,必能找到k;

故程序一定能猜到正确结果。

4. (3分)函数guess1在运行过程中,cnt_broken的值最多为

- 选项:A.0 B.1 C.2 D.n

- 答案:B(1)

- 解析:guess1的逻辑是“第一次打碎即停止”:

- 当猜到k层时,check(k)返回true(打碎),随后调用assert_ans(k)并返回,不会继续猜测;

- 故cnt_broken最多为1(仅打碎1个鸡蛋)。

5. (3分)函数guess2在运行过程中,最多使用的猜测次数的量级为

- 选项:A.O(√n) B.O(n²) C.O(n) D.O(log n)

- 答案:A(O(√n))

- 解析:guess2的步长由公式

w*(w+1)/2 ≥n推导,解得w≈√(2n),故猜测次数的量级为O(√n)(如n=100时w=14,n=1000时w=45)。

6. (3分)当输入的n=100的时候,代码中t=1和t=2分别需要的猜测次数最多分别为

- 选项:A.100,14 B.100,13 C.99,14 D.99,13

- 答案:A(100,14)

- 解析:

- t=1(线性):最坏情况k=100,需从1猜到100,猜测次数100;

- t=2(最优):找最大w使

w*(w+1)/2 ≥100,解得w=14(14×15/2=105≥100),故最多猜测次数14。

第三题:分治求解方程解数

完整程序

#include <algorithm>

#include <cstdio>

#include <string>

#include <vector>

#define ll long long

int n, m; // n=变量个数,m=每个变量的取值范围(1~m)

std::vector<int> k, p; // k:变量系数数组;p:变量指数数组

int cnt1 = 0, cnt2 = 0; // ans1、ans2的元素计数

std::vector<int> ans1, ans2;// 分治后两部分的“部分和”数组

std::vector<int> cntans1; // ans1去重后的计数数组

// 快速幂函数:计算x^exp(原文档参数名k改为exp,避免与全局k冲突)

inline int mpow(int x, int exp) {

int ans = 1;

for (; exp; exp = exp >> 1, x = x * x) {

if (exp & 1) { // 指数为奇数时,乘当前x

ans = ans * x;

}

}

return ans;

}

// DFS生成部分和:计算第l到r个变量的“k[i] * x_i^p[i]”之和

// ans:存储所有可能的部分和;cnt:计数ans的元素个数;l/r:变量范围;v:当前累加和

inline void dfs(std::vector<int>& ans, int& cnt, int l, int r, int v) {

if (l > r) { // 递归终止:已处理完l到r的所有变量

ans.push_back(v);

cnt++;

return;

}

// 遍历变量x_i的所有可能值(1~m,因题目中x_i为正整数)

for (int i = 1; i <= m; ++i) {

// 计算当前项:k[l] * (i^p[l]),递归处理下一个变量

dfs(ans, cnt, l + 1, r, v + k[l] * mpow(i, p[l]));

}

return;

}

int main() {

scanf("%d%d", &n, &m); // 输入变量个数n、每个变量的取值范围(1~m)

k.resize(n + 1); // 变量从1开始索引(与DFS的l/r对应)

p.resize(n + 1);

for (int i = 1; i <= n; ++i) {

scanf("%d%d", &k[i], &p[i]); // 输入第i个变量的系数k[i]和指数p[i]

}

// 分治:将n个变量拆分为前半部分(1~n/2)和后半部分(n/2+1~n)

dfs(ans1, cnt1, 1, n >> 1, 0); // 生成前半部分的所有部分和(S1)

dfs(ans2, cnt2, (n >> 1) + 1, n, 0); // 生成后半部分的所有部分和(S2)

// 对前半部分ans1去重并统计每个部分和的出现次数(避免重复计算)

std::sort(ans1.begin(), ans1.end()); // 排序使相同元素相邻

int newcnt1 = 1;

cntans1.push_back(1); // 初始第一个元素的计数为1

for (int i = 1; i < cnt1; ++i) {

if (ans1[i] == ans1[newcnt1 - 1]) { // 与当前去重后最后一个元素相同

cntans1[newcnt1 - 1]++; // 计数+1

} else {

ans1[newcnt1++] = ans1[i]; // 新增不同元素

cntans1.push_back(1); // 新元素计数初始为1

}

}

cnt1 = newcnt1; // 更新ans1去重后的长度

// 对后半部分ans2排序(用于双指针查找)

std::sort(ans2.begin(), ans2.end());

// 双指针查找:统计S1 + S2 = 0 的组合数(即S1 = -S2)

int las = 0; // ans1的左指针(从0开始)

ll total_ans = 0; // 总解数(用long long避免溢出)

for (int i = cnt2 - 1; i >= 0; --i) { // 从ans2的末尾(最大元素)向前遍历

// 移动las,找到所有ans1[las] < -ans2[i] 的位置

while (las < cnt1 && ans1[las] < -ans2[i]) {

las++;

}

// 若ans1[las] == -ans2[i],累加该部分和的出现次数

if (las < cnt1 && ans1[las] == -ans2[i]) {

total_ans += cntans1[las];

}

}

printf("%lld\n", total_ans); // 输出方程的总解数

return 0;

}

程序功能分析

该程序采用分治策略求解「带系数和指数的整数方程解数」问题,核心目标是计算满足方程 (\sum_{i=1}^n k_i \cdot x_i^{p_i} = 0) 的解的数量(其中 (x_i \in [1,m]),k_i为系数,p_i为指数),步骤如下:

- 分治拆分:将n个变量拆分为前半部分(1n/2)和后半部分(n/2+1n),降低问题规模;

- DFS生成部分和:通过DFS遍历每个变量的所有取值(1~m),生成两部分的“部分和”(S1=前半部分和,S2=后半部分和);

- 去重与排序:对S1去重并统计每个值的出现次数(减少重复计算),对S2排序(为双指针查找做准备);

- 双指针统计解数:方程 (\sum_{i=1}^n k_i x_i^{p_i}=0) 等价于 (S1 + S2 = 0)(即 (S1 = -S2)),通过双指针快速查找每个S2对应的-S2在S1中的出现次数,累加得到总解数。

题目解析(6个小题)

1. (1.5分)删除第51行的“std::sort(ans2.begin(), ans2.end());”后,代码输出的结果不会受到影响

- 选项:正确/错误

- 答案:错误

- 解析:第51行对ans2排序是双指针查找的前提:

- 双指针逻辑依赖“ans2从大到小遍历”和“ans1从小到大排序”,若ans2无序,无法通过移动las指针(从左到右)高效找到 (S1 = -S2) 的位置;

- 例如ans2无序时,可能错过部分 (S2) 对应的 (S1),导致统计的解数偏少,输出结果改变。

2. (1.5分)假设计算过程中不发生溢出,函数mpow(x,k)的功能是求出 (x - k) 的取值

- 选项:正确/错误

- 答案:错误

- 解析:mpow是快速幂函数,核心逻辑是通过二进制拆分指数(右移操作)高效计算 (x^{exp}):

- 例如mpow(2,3) = 2^3 = 8,而非2-3=-1;

- 函数功能是计算 (x) 的 (exp) 次幂,而非 (x - k)。

3. (1.5分)代码中第39行到第50行的目的是为了将ans1数组进行“去重”操作

- 选项:正确/错误

- 答案:正确

- 解析:第39-50行的逻辑的核心是去重:

- 先对ans1排序(确保相同元素相邻);

- 遍历ans1,若当前元素与去重后数组的最后一个元素相同,则计数+1(统计出现次数);否则新增元素并初始化计数为1;

- 最终得到“去重后的ans1”和“每个元素的出现次数数组cntans1”,避免后续双指针查找时重复统计相同S1的次数。

4. (3分)当输入为“3 1 5 1 2 -1 2 1”时,输出结果为

- 选项:A.4 B.8 C.0 D.10

- 答案:C(0)

- 解析:输入参数解析:n=3(3个变量),m=1(每个x_i只能取1),k=[5,2,2](系数),p=[1,-1,1](指数),方程为 (5x_1^1 + 2x_2^{-1} + 2x_3^1 = 0):

- 变量取值:x1=x2=x3=1(仅1种可能);

- 计算部分和:

- 前半部分(1~1个变量):S1 = 5×1^1 = 5;

- 后半部分(2~3个变量):S2 = 2×1^(-1) + 2×1^1 = 2+2=4;

- 方程验证:S1 + S2 = 5+4=9≠0,无满足条件的解,总解数为0。

5. (3分)记程序结束前p数组元素的最大值为P,则该代码的时间复杂度是

- 选项:A.O(n) B.O(m^n log m^n) C.O(m^(n/2) log m^(n/2)) D.O(m^(n/2) (log m^(n/2) + log P))

- 答案:D

- 解析:时间复杂度由三部分构成:

- DFS生成部分和:每个变量有m种取值,分治后两部分各有n/2个变量,每部分的时间为O(m(n/2)),总DFS时间O(m(n/2));

- 快速幂计算:mpow函数的时间为O(log P)(P是p数组最大值,指数最大为P),每个DFS调用执行一次mpow,故这部分时间为O(m^(n/2) log P);

- 排序与去重:ans1和ans2的长度均为m(n/2),排序时间为O(m(n/2) log m^(n/2));

综上,总时间复杂度为O(m^(n/2) (log m^(n/2) + log P))。

6. (3分)本题所求出的是

- 选项:A.满足 (a,b,c \in [1,m]) 的整数方程 (a^3 + b^3 = c^3) 的解的数量 B.满足 (a,b,c \in [1,m]) 的整数方程 (a^2 + b^2 = c^2) 的解的数量 C.满足 (x_i \in [0,m]) 的整数方程 (\sum_{i=1}^n k_i \cdot x_i^{p_i} = 0) 的解的数量 D.满足 (x_i \in [1,m]) 的整数方程 (\sum_{i=1}^n k_i \cdot x_i^{p_i} = 0) 的解的数量

- 答案:D

- 解析:

- 选项A/B:方程仅含3个变量且指数固定(3或2),与程序中“n个变量、任意指数p_i”不符,排除;

- 选项C:x_i的取值范围是[0,m],但程序DFS中x_i从1开始遍历(for(int i=1;i<=m;++i)),即x_i∈[1,m],排除;

- 选项D:与程序功能完全一致(n个变量x_i∈[1,m],求解 (\sum_{i=1}^n k_i x_i^{p_i}=0) 的解数),正确。

三、完善程序(共30分)

第一题:特殊最短路(最多一条免费边)

完整题目

给定一个含N个点、M条边的带权无向图,边权非负。起点为S,终点为T。对于一条S到T的路径,可以在整条路径中至多选择一条边作为“免费边”:当第一次经过这条被选中的边时,费用视为0;如果之后再次经过该边,则仍按其原始权重计费(点和边均允许重复经过)。求从S到T的最小总费用。

以下代码求解了上述问题,试补全程序。

#include <algorithm>

#include <iostream>

#include <queue>

#include <vector>

using namespace std;

const long long INF = 1e18; // 无穷大(表示不可达)

// 边结构:to=目标节点,weight=边权重

struct Edge {

int to;

int weight;

};

// 优先队列状态:dist=当前距离,u=当前节点,used_freebie=是否使用过免费边(0=未用,1=已用)

struct State {

long long dist;

int u;

int used_freebie;

// 优先队列按距离升序排列(小根堆),重载>运算符

bool operator>(const State &other) const {

return dist > other.dist;

}

};

int main() {

int n, m, s, t;

cin >> n >> m >> s >> t; // 输入节点数n、边数m、起点s、终点t

vector<vector<Edge>> adj(n + 1); // 邻接表存储无向图

for (int i = 0; i < m; ++i) {

int u, v, w;

cin >> u >> v >> w;

adj[u].push_back({v, w}); // 无向图,双向加边

adj[v].push_back({u, w});

}

// 距离数组:d[u][0]=未用免费边到u的最短距离;d[u][1]=已用免费边到u的最短距离

vector<vector<long long>> d(n + 1, vector<long long>(2, INF));

priority_queue<State, vector<State>, greater<State>> pq; // 小根堆(Dijkstra算法)

d[s][0] = 0; // 起点s未用免费边,距离为0

pq.push({0, s, ①}); // 初始状态:距离0,节点s,未用免费边

while (!pq.empty()) {

State current = pq.top();

pq.pop();

long long dist = current.dist;

int u = current.u;

int used = current.used_freebie;

// 若当前状态的距离大于已知最短距离,跳过(冗余状态)

if (dist > ②) {

continue;

}

// 遍历当前节点的所有邻边,进行松弛操作

for (const auto &edge : adj[u]) {

int v = edge.to;

int w = edge.weight;

// 情况1:不使用免费边,正常累加边权

if (d[u][used] + w < ③) {

③ = d[u][used] + w;

pq.push({③, v, used});

}

// 情况2:使用免费边(仅当未用免费边时),权重视为0

if (used == 0) {

if (④ < d[v][1]) {

d[v][1] = ④;

pq.push({d[v][1], v, 1});

}

}

}

}

// 终点T的最小距离为“未用免费边”和“已用免费边”的最小值

cout << ⑤ << endl;

return 0;

}

程序功能分析

该程序是带状态的Dijkstra算法,用于解决“最多一条免费边”的最短路径问题,核心思路:

- 状态扩展:在传统Dijkstra的基础上增加“是否使用免费边”的状态(

used_freebie),用二维距离数组d[u][0/1]存储两种状态下的最短距离; - 松弛操作分两种情况:

- 不使用免费边:正常累加边权,更新同一状态(

used)下的距离; - 使用免费边:仅当未使用过免费边(

used=0)时,将当前边权视为0,更新“已使用免费边”状态(d[v][1])的距离;

- 不使用免费边:正常累加边权,更新同一状态(

- 结果取最小值:终点T的最小距离为两种状态(用或不用免费边)的距离最小值,确保覆盖所有可能的最优路径。

填空解析(5个小题)

1. ①处应填

- 选项:A.0 B.1 C.-1 D.false

- 答案:A(0)

- 解析:初始状态为“起点s,未使用免费边”,根据

used_freebie的定义(0=未用,1=已用),此处应填0。

2. ②处应填

- 选项:A.d[j][used] B.d[u][used] C.d[t][used] D.INF

- 答案:B(d[u][used])

- 解析:Dijkstra算法中,若当前弹出的状态距离

dist大于已知的最短距离(d[u][used]),则该状态是冗余的(已找到更优路径),直接跳过。

3. ③处应填

- 选项:A.d[v][1] B.d[v][used] C.d[u][used] D.d[v][0]

- 答案:B(d[v][used])

- 解析:该分支是“不使用免费边”的松弛操作:从节点u到v,边权为w,需更新v节点在“同一使用状态(

used)”下的最短距离,即d[v][used]。

4. ④处应填

- 选项:A.d[v][0] B.d[v][1] C.d[u][0] D.d[u][1]

- 答案:C(d[u][0])

- 解析:该分支是“使用免费边”的松弛操作:

- 仅当

used=0(未使用过免费边)时,可将当前边权视为0; - 此时v节点“已使用免费边”的距离(

d[v][1])= u节点“未使用免费边”的距离(d[u][0]),无需加边权w。

- 仅当

5. ⑤处应填

- 选项:A.d[t][1] B.d[t][0] C.min(d[t][0], d[t][1]) D.d[t][0] + d[t][1]

- 答案:C(min(d[t][0], d[t][1]))

- 解析:终点T的最小距离需比较两种状态的结果:

d[t][0]:未使用免费边到T的最短距离;d[t][1]:已使用免费边到T的最短距离;

取两者最小值即为最终答案。

第二题:缺陷生产线测试

完整题目

工厂有n条生产线(编号0~n-1),已知恰有一条存在缺陷。每一轮测试为:从若干生产线的产品取样混合成一个批次发给客户,若批次含缺陷产品则退货(结果记为1),否则正常收货(结果记为0)。限制:所有批次中最多只能有k次退货(结果1的次数≤k)。目标:设计最少的测试轮数w,保证根据反馈结果唯一确定缺陷生产线。

程序包含三部分:①确定最小w;②生成最优测试方案;③根据测试结果推断缺陷生产线。程序确定w最小值的方法为:由于不同的生产线故障时,测试应当返回不同的结果,因此w轮测试的可能结果数不应少于生产线数量。

test_subset()函数为抽象测试接口,输入所有批次的方案并返回一个二进制编码;该编码表示为每批次的检测结果(即最低位是第1批次、最高位是第w批次);其实现在此处未给出。试补全程序。

待补全程序(修正语法错误后)

#include <algorithm>

#include <cstddef>

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

// 计算组合数C(w,i):从w个批次中选i个批次返回1的方案数

long long comb(int w, int i) {

if (i < 0 || i > w) return 0;

long long res = 1;

for (int t = 1; t <= i; ++t) {

res = res * (w - t + 1) / t; // 组合数公式:C(w,i)=w!/(i!(w-i)!)

}

return res;

}

// 计算w轮测试的可能结果数(最多k次1)

long long count_patterns(int w, int k) {

long long total = 0;

for (int t = 0; t <= min(w, k); ++t) {

total += comb(w, t); // 累加C(w,0)~C(w,k)(t=1的次数)

}

return total;

}

// 抽象测试接口:输入测试方案,返回反馈的二进制编码(最低位=第1批次)

int test_subset(const vector<vector<int>> &plan);

int solve(int n, int k) {

// 第1步:确定最小w(结果数≥n)

int w = 1;

while (①) { // 若当前w的结果数< n,需增大w

++w;

}

cout << w << endl;

// 第2步:生成每个生产线的二进制编码(1的个数≤k,确保唯一)

vector<vector<int>> code(n, vector<int>(w, 0)); // code[j][i]:第j条线第i批次的编码位

int idx = 0; // 当前生产线索引(0~n-1)

vector<int> bits(w, 0); // 存储二进制编码(长度w)

for (int ones = 0; ones <= k && idx < n; ++ones) { // ones=编码中1的个数(0~k)

// 设置bits前ones位为1,其余为0(初始编码)

fill(bits.begin(), bits.end(), 0);

fill(bits.begin(), bits.begin() + ones, 1);

do {

// 将当前bits赋值给第idx条生产线的编码

for (int b = 0; b < w; ++b) {

code[idx][b] = bits[b];

}

idx++;

if (idx >= n) break; // 所有生产线已分配编码,退出

} while (std::②); // 生成下一个含ones个1的二进制编码

}

// 第3步:生成测试方案plan(plan[i]:第i批次包含的生产线)

vector<vector<int>> plan(w);

for (int i = 0; i < w; ++i) { // i=批次号(0~w-1)

for (int j = 0; j < n; ++j) { // j=生产线号(0~n-1)

if (③) { // 若第j条线在第i批次的编码位为1,加入该批次

plan[i].push_back(j);

}

}

}

// 第4步:调用测试接口,获取反馈编码signature

int signature = test_subset(plan);

// 第5步:解码反馈编码,得到每批次的结果sig_bits

vector<int> sig_bits(w, 0);

for (int i = 0; i < w; ++i) {

if (④) { // 提取signature的第i位(最低位=第0位)

sig_bits[i] = 1;

}

}

// 第6步:匹配编码,找到缺陷生产线(编码与sig_bits一致)

for (int j = 0; j < n; ++j) {

if (⑤) { // 第j条线的编码与反馈结果一致

return j;

}

}

return -1; // 理论上不会到达此处(题目保证恰有一条缺陷线)

}

int main() {

int n, k;

cin >> n >> k; // 输入生产线数量n、最多退货次数k

int ans = solve(n, k); // 求解缺陷生产线编号

cout << ans << endl;

return 0;

}

程序功能分析

该程序基于编码理论设计缺陷生产线测试方案,核心逻辑是通过“唯一的二进制编码”区分每条生产线,步骤如下:

- 确定最小测试轮数w:w轮测试中,“最多k次1”的二进制编码总数(组合数之和)需≥n(确保每条生产线有唯一编码);

- 生成编码与测试方案:为每条生产线分配唯一的二进制编码(1的个数≤k),

plan[i]存储“第i批次包含的生产线”(编码第i位为1的生产线); - 测试与解码:调用

test_subset()获取反馈的二进制编码,解码后与生产线编码匹配,找到唯一对应的缺陷生产线。

填空解析(5个小题)

1. ①处应填

- 选项:A.(1<<w)<n B.count_patterns(w,k)<n C.count_patterns(k,w)<n D.comb(w,k)<n

- 答案:B(count_patterns(w,k)<n)

- 解析:

count_patterns(w,k)计算w轮测试、最多k次1的编码总数,当总数< n时,说明编码不足以区分n条生产线,需增大w,直到总数≥n。

2. ②处应填

- 选项:A.next_permutation(bits.begin(), bits.end()) B.prev_permutation(bits.begin(), bits.end()) C.next_permutation(bits.begin(), bits.begin()+ones) D.prev_permutation(bits.begin(), bits.begin()+ones)

- 答案:A(next_permutation(bits.begin(), bits.end()))

- 解析:

next_permutation生成当前数组的“下一个字典序排列”,用于遍历所有“含ones个1”的二进制

【CSP-J&CSP-S第二轮免费公益模拟赛】

CSP-J&S 2025 模拟赛是免费开放,共10套,赛后有详细解析,想参加的学生请联系。

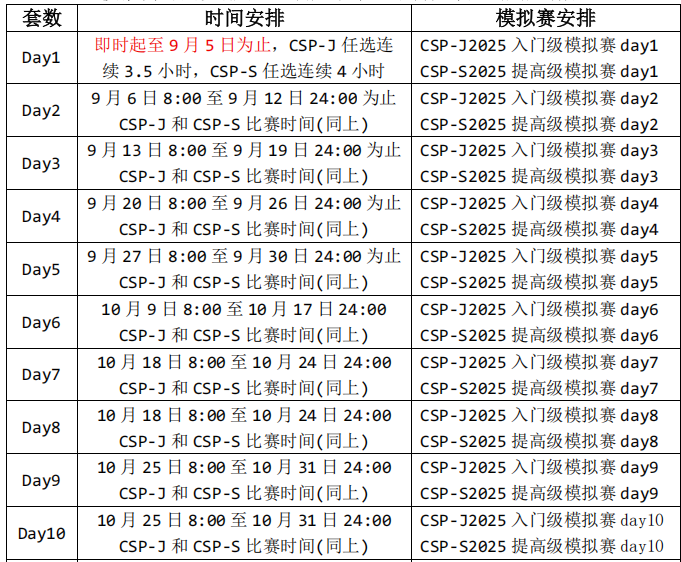

模拟赛具体安排:

1523

1523

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?