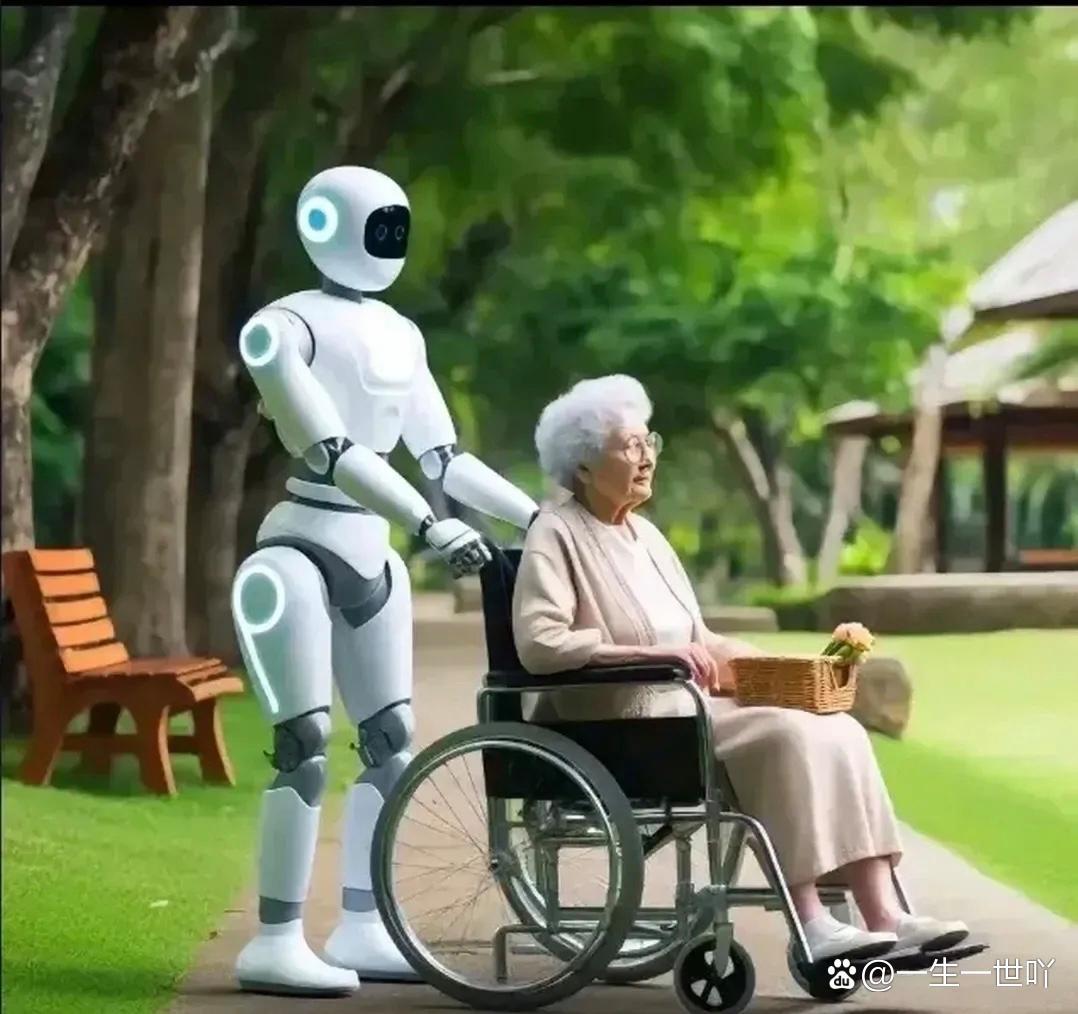

随着中国60岁及以上人口突破3.1亿(占总人口22%),老龄化社会带来的照护压力日益加剧。居家养老需求激增与专业护理人员短缺的矛盾,正推动养老机器人从实验室走向家庭。国际电工委员会(IEC)近日发布的全球首个养老机器人国际标准(IEC 63310),更标志着我国在该领域的技术主导地位与产业化提速124。这场“机器人照护革命”能否真正普及?又将如何改变老年人的生活?

一、技术突破与标准落地:养老机器人加速商业化

国际标准引领产业升级

我国牵头的IEC 63310标准,明确了养老机器人在健康监测、紧急响应、家务协助、情感交互等方面的技术要求,为产品设计、测试与认证提供全球统一基准。例如,标准要求机器人需具备跌倒检测、用药提醒、远程医疗联动等功能,并强调人机交互的无障碍设计,如语音识别需兼容方言和老年人语速。

技术融合驱动功能革新

5G、AI与物联网技术的成熟,使养老机器人从单一功能向多场景覆盖演进:

生活护理:如深圳企业研发的大小便智能护理机器人,可自动完成排泄物处理、冲洗与烘干,售价约3万元23;

康复辅助:穿戴式外骨骼机器人帮助脑卒中患者恢复行走能力,通过传感器实时调节辅助力度;

情感陪伴:无锡企业开发的“大头阿亮”机器人,支持视频通话、新闻播报,甚至通过AI模拟简单对话缓解孤独感。

二、市场需求与成本挑战:从机构到家庭的跨越

需求端潜力巨大

2023年,中国养老机器人市场规模约66亿元,潜在需求超600亿元,但渗透率不足1%。目前,养老机构是主要用户,如深圳黄贝岭颐养院已引入移位、洗浴、康复等多类机器人,显著降低护理人员负担。

价格高企制约普及

当前家用养老机器人售价普遍在3万至20万元间。复旦大学预测,随着量产和技术迭代,未来价格或降至10万元以下,甚至万元级。例如,四足机器人因规模化生产,单价已从数十万降至万元。

三、伦理争议与未来展望:科技与人文的平衡

情感缺失的隐忧

尽管机器人能提供全天候服务,但无法替代子女的亲情互动。光明日报评论指出,过度依赖机器人可能导致老年人情感疏离,需警惕“技术替代伦理”的风险。

政策与模式创新

租赁共享:多地试点机器人租赁服务,降低家庭一次性投入;

智慧养老城市:如西安计划2025年实现社区智能监测全覆盖,结合家庭医生与远程看护,构建“机器人+人力”的混合照护网络。

结语:一场不可逆的养老革命

养老机器人的普及已非“是否可行”,而是“何时全面到来”。技术标准的确立、成本下降与政策支持,正加速其走入家庭。然而,这场变革需以“人性化”为基石——机器人是工具而非替代,唯有科技与人文并重,方能让老年人真正享有尊严与温暖的晚年。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?