常见的5种常用的网络架构和构建网络的相关技术,以及网络构建的分析和设计方法。

17.1通信系统概述

通信技术和网络技术的发展,通信网络发生很大变化,入网的形式变化,传输的速率的提高、接入网络的方式多样化、网络结构的更为复杂性、依赖于物理形态网元演进到基于虚拟化、服务化的灵活定制5G功能网元。

17.2通信系统网络架构.

17.2.1局域网网络架构

1.概述

特点是:

- 覆盖地理范围小,通常限定在相对独立的范围内,如一座建筑或集中建筑群内(通常2.5km内);

- 数据传输速率高(一般在10Mb/s以上,典型1Gb/s,甚至10Gb/s);

- 低误码率(通常在10°以下),可靠性高;通常为单一部门或单位所有;

- 支持多种传输介质支持实时应用。

网络拓扑:有总线型、环型、星型、树型等型式。

从传输介质来说,包含有线局域网和无线局域网。

2.网络组成

局域网通常由计算机、交换机、路由器等设备组成。

3.网络架构

1)单核心架构

单核心局域网通常由一台核心二层或三层交换设备充当网络的核心设备,通过若干台接入交换设备将用户设备(如用户计算机、智能设备等)连接到网络中。图17-1给出了单核心局域网的架构图。

此类局域网可通过连接核心网交换设备与广域网之间的互连路由设备(边界路由器或防火墙)接入广域网,实现业务跨局域网的访问。

核心网具有如下特点:

- (1)核心交换设备通常采用二层、三层及以上交换机;如采用三层以上交换机可划分成VLAN,VLAN内采用二层数据链路转发,VLAN之间采用三层路由转发;

- (2)接入交换设备采用二层交换机,仅实现二层数据链路转发;

- (3)核心交换设备和接入设备之间可采用100M/GE/10GE等以太网连接。

优势和不足:

优点网络结构简单,可节省设备投资。需要使用局域网的部门接入较为方便,直接通过接入交换设备连接至核心交换设备空闲接口即可;

其不足是网络地理范围受限,要求使用局域网的部门分布较为紧凑;核心网交换设备存在单点故障,容易导致网络整体或局部失效;网络扩展能力有限;在局域网接入交换设备较多的情况下,对核心交换设备的端口密度要求高。

适应范围:

作为一种变通,采用此网络架构,对于较小规模网络,用户设备也可直接与核心交换设备互联,进一步减少投资成本。

2)双核心架构

双核心架构通常是指核心交换设备通常采用三层及以上交换机。核心交换设备和接入设备之间可采用100M/GE/10GE等以太网连接。图17-2给出了典型双核心局域网。

网络内划分VLAN时,各VLAN之间访问需通过两台核心交换设备来完成。网络中仅核心交换设备具备路由功能,接入设备仅提供二层转发功能。

优势和不足:

核心交换设备之间互联,实现网关保护或负载均衡。核心交换设备具备保护能力,网络拓扑结构可靠。在业务路由转发上可实现热切换。接入网络的各部门局域网之间互访,或访问核心业务服务器,有一条以上条路径可选择,可靠性更高。需要使用局域网的部门接入较为方便,直接通过接入交换设备连接至核心交换设备空闲接口即可。

设备投资相比单核心局域网的高。对核心交换设备的端口密度要求较高。所有业务服务器同时连接至两台核心交换设备,通过网关保护协议进行保护,为用户设备提供高速访问。

适应范围:同单核心架构

3)环型架构

环型局域网是由多台核心交换设备连接成双RPR(Resilient Packet Ring)动态弹性分组环,构建网络的核心。核心交换设备通常采用三层或以上交换机提供业务转发功能。图17-3给出了典型环型局域网。

优势和不足:

典型环型局域网网络内各VLAN之间通过RPR环实现互访。RPR具备自愈保护功能,节省光纤资源;具备MAC层50ms自愈时间的能力,提供多等级、可靠的QoS服务,带宽公平机制和拥塞控制机制等。RPR环双向可用。网络通过两根反向光纤组成环型拓扑结构,节点在环上可从两个方向到达另一节点。每根光纤可同时传输数据和控制信号。RPR利用空间重用技术,使得环上的带宽得以有效利用。

通过RPR组建大规模局域网时,多环之间只能通过业务接口互通,不能实现网络直接互通。环型局域网设备投资比单核心局域网的高。核心路由冗余设计实施难度较高,且容易形成环路。

此网络通过与环上的交换设备互联的边界路由设备接入广域网。

4)层次局域网架构

层次局域网(或多层局域网)由核心层交换设备、汇聚层交换设备和接入层交换设备,以及用户设备等组成。图17-4给出了层次局域网模型。

层次局域网模型核心层设备提供高速数据转发功能。汇聚层设备提供充足接口,与接入层之间实现互访控制。汇聚层可提供所辖的不同接入设备(部门局域网内)业务的交换功能,减轻对核心交换设备的转发压力。接入层设备实现用户设备的接入。

层次局域网网络拓扑易于扩展。网络故障可分级排查,便于维护。

通常,层次局域网通过与广域网的边界路由设备接入广域网,实现局域网和广域网业务互访。

4.网络协议的应用

通常情况下,网络中互为主备的交换或路由设备之间采用必要保护协议:如VRRP、HSRP、 GLBP等;网络中二层网络采用多链路机制进行链路保护或带宽扩展时采用STP、LACP等协议。

网络中三层设备实现网络动态路由控制的路由协议OSPF、RIP、BGP等。

17.2.2 广域网网络架构

1.概述

通俗来讲,广域网是将分布于相比局域网络更广区域的计算机设备联接起来的网络。广域网由通信子网与资源子网组成。通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网来构建,将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,实现资源子网的共享。

2.网络组成

广域网属于多级网络,通常由骨干网、分布网、接入网组成。在网络规模较小时,可仅由骨干网和接入网组成。

例如在广域网规划时,需要根据业务场景及网络规模来进行三级网络的功能进行选择。

例如规划某省银行广域网,设计骨干网,如支持数据、语音、图像等信息共享,为全银行系统提

供高速、可靠通信服务。设计分布网,提供数据中心与各分行、支行的数据交换,提供长途线路复用和主干访问。设计接入网,提供各分支行与各营业网点数据交换,采用访问路由方式,提供网点线路复用和终端访问。

3.网络架构

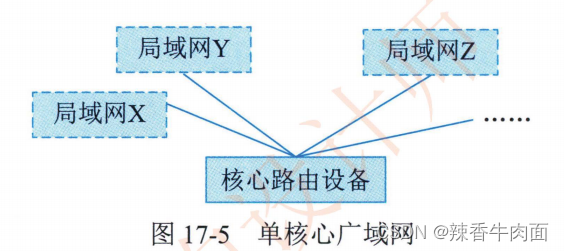

1)单核心广域网

单核心广域网通常由一台核心路由设备和各局域网组成,其典型网络架构如图17-5所示。

组成方式:

核心路由设备采用三层及以上交换机。网络内各局域网之间访问需要通过核心路由设备。

网络中各局域网之间不设立其他路由设备。各局域网至核心路由设备之间采用广播线路,路由

设备与各局域网互连接口属于对应局域网子网。核心路由设备与各局域网可采用10M/100M/GE

以太接口连接。

优势与不足:

该类型网络结构简单,节省设备投资。各局域网访问核心局域网,以及相互访问效率高。

新的部门局域网接入广域网较为方便,只要核心路由设备留有端口即可。不过,核心路由设备

存在单点故障,容易导致整网失效。网络扩展能力欠佳,对核心路由设备端口密度要求较高。

2)双核心广域网

双核心广域网通常由两台核心路由设备和各局域网组成,其典型网络架构如图17-6所示。

组成方式:

双核心广域网模型,其主要特征是核心路由设备通常采用三层及以上交换机。核心路由设备与各局域网之间通常采用10M/100M/GE等以太网接口连接。网络内各局域网之间访问需经过两台核心路由设备,各局域网之间不存在其他路由设备用于业务互访。核心路由设备之间实现网关保护或负载均衡。

优势和不足:

各局域网访问核心局域网,以及它们相互访问可有多条路径选择,可靠性更高,路由层面可实现热切换,提供业务连续性访问能力。在核心路由设备接口有预留情况下,新的局域网可方便接入。不过,设备投资较单核心广域网高。核心路由设备路由冗余设计实施难度较高,容易形成路由环路。网络对核心路由设备端口密度要求较高。

3)环型广域网

环型广域网通常是采用三台以上核心路由器设备构成路由环路,用以连接各局域网,实现

广域网业务互访,其典型网络架构如图17-7所示。

组成方式:

环型广域网主要特征是核心路由设备通常采用三层或以上交换机。核心路由设备与各局域网之间通常采用10M/100M/GE等以太网接口连接。网络内各局域网之间访问需要经过核心路由设备构成的环。各局域网之间不存在其他路由设备进行互访。核心路由设备之间具备网关保护或负载均衡机制,同时具备环路控制功能。

优势和不足:

在核心路由设备接口有预留情况下,新的部门局域网可方便接入。各局域网访问核心局域网,或互相访问,有多条路径可选择,可靠性更高,路由层面可实现无缝热切换,保证业务访问连续性。不过,设备投资比双核心广域网高,核心路由设备路由冗余设计实施难度较高,容易形成路由环路。环型拓扑结构需要占用较多端口,网络对核心路由设备端口密度要求较高。

4)半冗余广域网

半冗余广域网是由多台核心路由设备连接各局域网而形成的。其典型网络架构如图17-8所示。其中,任意核心路由设备至少存在两条以上连接至其他路由设备的链路。如果任何两个核心路由设备之间均存在链接,则属于半冗余广域网特例,即全冗余广域网。

优势和不足:

半冗余广域网主要特征是半冗余广域网结构灵活,方便扩展。部分网络核心路由设备可采用网关保护或负载均衡机制或具备环路控制功能。网络结构呈网状,各局域网访问核心局域网,以及相互访问存在多条路径,可靠性高。路由层面,路由选择较为灵活。网络结构适合于部署OSPF等链路状态路由协议。不过,网络结构零散,不便于管理和排障。

5)对等子域广域网

对等子域网络是通过将广域网的路由设备划分成两个独立的子域,每个子域路由设备采用半冗余方式互连。两个子域之间通过一条或多条链路互连,对等子域中任何路由设备都可接入局域网络。典型对等子域网络架构如图17-9所示。

组成方式:

对等子域广域网的主要特征是对等子域之间的互访是以对等子域之间互连链路为主。对等子域之间可做到路由汇总或明细路由条目匹配,路由控制灵活。通常,子域之间链路带宽应高于子域内链路带宽。

优势和不足:

域间路由冗余设计实施难度较高,容易形成路由环路,或

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?