1. 项目背景与目标

随着城市化进程的加速,城市交通、建筑工地、工业设施等产生的低空噪音问题日益突出,对居民的生活质量、健康以及城市环境的可持续发展构成了显著威胁。低空噪音通常指频率在20Hz至200Hz之间的噪音,其传播距离远、穿透力强,容易对居民区、学校、医院等敏感区域造成长期影响。根据近年来的环境监测数据,城市低空噪音污染已成为居民投诉的主要环境问题之一,尤其是在交通干道、机场周边以及工业区附近,噪音超标现象普遍存在。

为应对这一挑战,本项目旨在通过建设城市低空噪音隔离带,有效降低噪音对敏感区域的影响,改善城市声环境质量。具体目标包括:

-

降低噪音水平:通过科学设计和合理布局,将目标区域的低空噪音水平降低至国家规定的标准范围内,确保居民区、学校、医院等敏感区域的噪音值控制在55分贝以下(昼间)和45分贝以下(夜间)。

-

提升居民生活质量:通过减少噪音污染,改善居民的生活环境,降低因噪音引发的健康问题,如睡眠障碍、心血管疾病等,从而提高居民的生活满意度和幸福感。

-

促进城市可持续发展:通过噪音隔离带的建设,优化城市空间布局,提升城市环境质量,为城市的可持续发展提供支持,同时增强城市竞争力,吸引更多投资和人才。

-

技术可行性与经济性:在保证噪音隔离效果的前提下,选择经济、环保、耐用的材料和技术方案,确保项目的长期运行和维护成本可控。

为实现上述目标,项目将采用多层次的噪音隔离技术,包括但不限于:

- 声屏障建设:在交通干道、机场周边等噪音源附近设置高效声屏障,采用吸音材料和隔音结构,有效阻挡噪音传播。

- 绿化带设计:通过种植高大乔木和密集灌木,形成天然噪音隔离带,利用植物的吸音和反射作用,进一步降低噪音水平。

- 建筑隔音改造:对受噪音影响严重的建筑物进行隔音改造,如安装隔音窗、隔音墙等,提升建筑物的隔音性能。

通过以上措施,项目将显著改善城市低空噪音污染问题,为居民创造一个安静、舒适的生活环境,同时推动城市环境质量的整体提升。

1.1 城市低空噪音现状分析

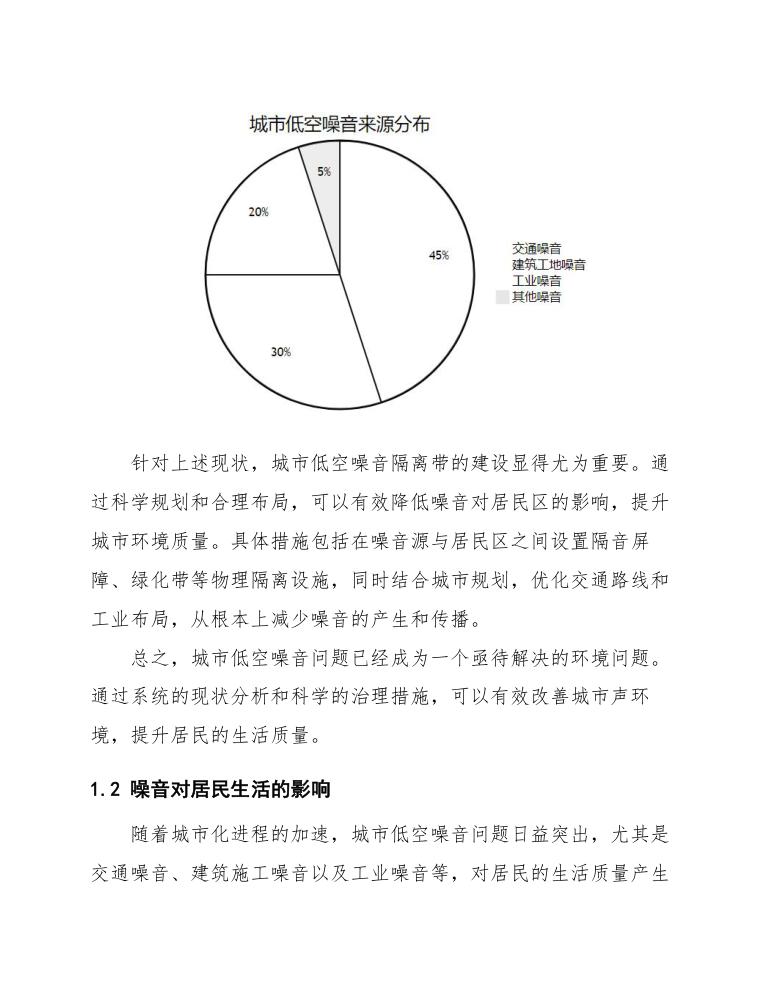

随着城市化进程的加速,城市低空噪音问题日益突出,成为影响居民生活质量的重要因素之一。低空噪音主要来源于交通、建筑工地、工业活动以及日常生活中的各种机械设备。这些噪音源在低空范围内传播,尤其是在人口密集的城区,其影响尤为显著。根据最新的环境监测数据,城市低空噪音的平均水平已经超过了国家规定的标准限值,部分区域甚至达到了70分贝以上,严重影响了居民的健康和生活质量。

具体来看,交通噪音是城市低空噪音的主要来源之一。随着城市交通量的增加,尤其是高架桥、快速路等交通设施的普及,交通噪音的强度和频率都在不断上升。此外,建筑工地的施工噪音也是不可忽视的因素,尤其是在城市更新和基础设施建设的过程中,施工噪音对周边居民的影响尤为明显。工业噪音虽然相对集中,但在一些工业区与居民区混杂的区域,其影响也不容小觑。

为了更直观地展示城市低空噪音的现状,以下是一些关键数据:

- 交通噪音:主要道路周边区域的平均噪音水平为65-75分贝,高峰时段可达80分贝以上。

- 建筑工地噪音:施工期间的平均噪音水平为70-85分贝,夜间施工时噪音影响更为显著。

- 工业噪音:工业区周边居民区的平均噪音水平为60-70分贝,部分设备运行时噪音可达90分贝。

针对上述现状,城市低空噪音隔离带的建设显得尤为重要。通过科学规划和合理布局,可以有效降低噪音对居民区的影响,提升城市环境质量。具体措施包括在噪音源与居民区之间设置隔音屏障、绿化带等物理隔离设施,同时结合城市规划,优化交通路线和工业布局,从根本上减少噪音的产生和传播。

总之,城市低空噪音问题已经成为一个亟待解决的环境问题。通过系统的现状分析和科学的治理措施,可以有效改善城市声环境,提升居民的生活质量。

1.2 噪音对居民生活的影响

随着城市化进程的加速,城市低空噪音问题日益突出,尤其是交通噪音、建筑施工噪音以及工业噪音等,对居民的生活质量产生了显著影响。长期暴露在高分贝噪音环境中,不仅会导致居民的心理压力增加,还可能引发一系列健康问题,如睡眠障碍、听力损伤、心血管疾病等。根据世界卫生组织(WHO)的研究,长期暴露在超过55分贝的噪音环境中,居民的健康风险显著增加。而在城市低空区域,噪音水平往往超过这一阈值,尤其是在交通繁忙的地段,噪音水平甚至可能达到70分贝以上。

噪音对居民生活的影响主要体现在以下几个方面:

- 睡眠质量下降:噪音会干扰居民的睡眠,导致入睡困难、睡眠浅、易醒等问题。长期睡眠不足会影响居民的日常生活和工作效率,甚至引发焦虑和抑郁等心理问题。

- 听力损伤:长期暴露在高分贝噪音环境中,居民的听力可能会受到不可逆的损伤,尤其是老年人和儿童更为敏感。

- 心血管疾病风险增加:研究表明,长期暴露在噪音环境中会增加高血压、心脏病等心血管疾病的风险。

- 心理压力增加:噪音会导致居民的情绪波动,增加心理压力,尤其是在需要集中注意力的工作或学习环境中,噪音会显著降低效率。

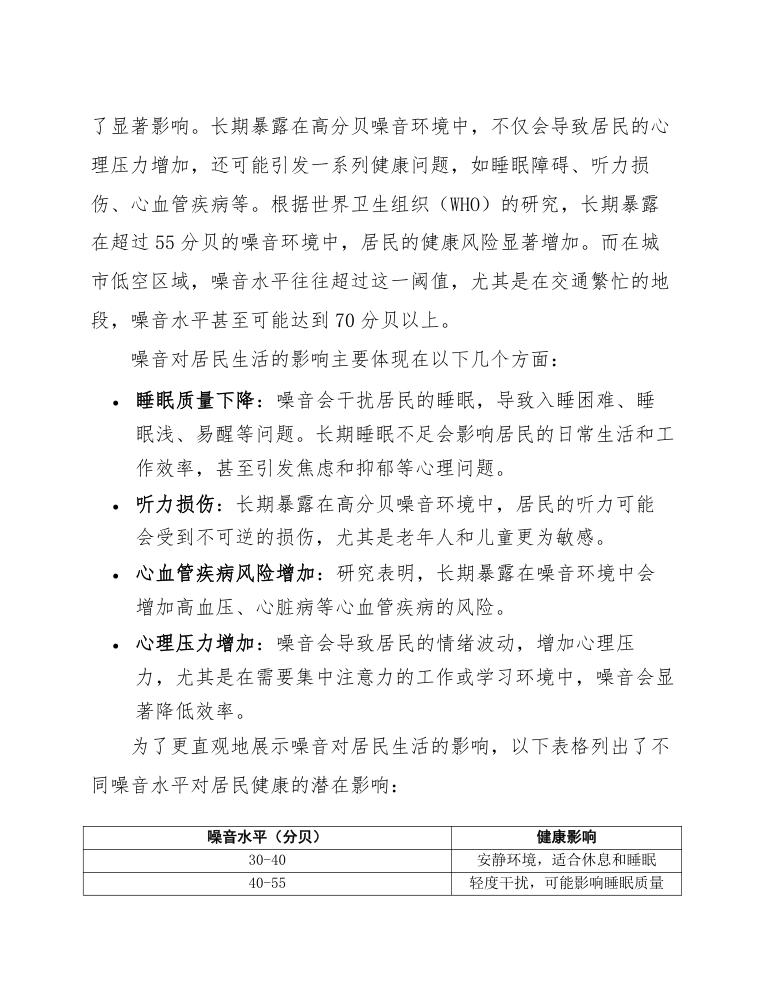

为了更直观地展示噪音对居民生活的影响,以下表格列出了不同噪音水平对居民健康的潜在影响:

| 噪音水平(分贝) | 健康影响 |

|---|---|

| 30-40 | 安静环境,适合休息和睡眠 |

| 40-55 | 轻度干扰,可能影响睡眠质量 |

| 55-70 | 显著干扰,可能导致睡眠障碍和听力损伤 |

| 70以上 | 严重干扰,增加心血管疾病风险,可能导致永久性听力损伤 |

此外,噪音还会对居民的社会生活产生负面影响。例如,噪音会干扰居民之间的正常交流,降低社区凝聚力,甚至引发邻里矛盾。因此,建设城市低空噪音隔离带不仅是改善居民生活质量的重要措施,也是提升城市整体环境质量的关键步骤。通过有效的噪音隔离措施,可以显著降低噪音对居民生活的负面影响,为居民创造一个更加安静、舒适的生活环境。

1.3 项目目标与预期效果

本项目的主要目标是通过建设城市低空噪音隔离带,有效降低城市特定区域内的噪音污染,提升居民生活质量,改善城市环境。具体目标包括以下几个方面:

-

噪音水平降低:通过科学设计和合理布局,将目标区域内的噪音水平降低至符合国家标准的范围内,确保居民区、学校、医院等敏感区域的噪音控制在55分贝以下,商业区控制在65分贝以下。

-

环境质量提升:通过噪音隔离带的建设,减少噪音对居民生活的影响,提升城市整体环境质量,促进城市可持续发展。预期在项目实施后,目标区域的环境噪音投诉率下降30%以上。

-

生态与景观融合:在噪音隔离带的设计中,充分考虑生态与景观的融合,采用绿色植被、声屏障等综合措施,既达到降噪效果,又提升城市绿化水平。预期绿化覆盖率提升15%,形成兼具功能性与美观性的城市景观带。

-

经济效益与社会效益双赢:通过噪音隔离带的建设,提升周边房地产价值,吸引更多商业投资,促进区域经济发展。同时,改善居民生活质量,减少因噪音引发的健康问题,降低医疗成本。预期项目实施后,周边房地产价值提升10%,商业投资增长5%。

-

技术可行性与可操作性:项目采用成熟的噪音控制技术和材料,确保技术可行性和可操作性。通过实地测试和模拟分析,确保隔离带的设计方案能够有效应对不同噪音源和地形条件,确保项目的长期稳定运行。

预期效果方面,项目完成后,目标区域内的噪音污染将得到显著改善,居民的生活质量将大幅提升,城市环境将更加宜居。同时,项目的实施将为其他城市提供可借鉴的经验,推动全国范围内的低空噪音治理工作。

通过以上目标的实现,本项目将为城市低空噪音治理提供切实可行的解决方案,推动城市环境质量的全面提升。

2. 噪音源识别与评估

在城市低空噪音隔离带建设方案中,噪音源识别与评估是至关重要的一步。首先,需要对城市低空噪音的主要来源进行系统性识别。常见的噪音源包括交通噪音(如汽车、摩托车、轻轨等)、工业噪音(如工厂机械、建筑工地等)、社会生活噪音(如商业区、娱乐场所等)以及航空噪音(如低空飞行的飞机、直升机等)。通过实地调查、噪音监测设备以及历史数据分析,可以全面掌握噪音源的分布、强度和时间变化规律。

在噪音源识别的基础上,需对噪音的影响进行评估。评估内容包括噪音的声压级、频率特性、持续时间以及对周边环境的影响。声压级是衡量噪音强度的主要指标,通常以分贝(dB)为单位进行测量。频率特性则反映了噪音的频率分布,低频噪音通常传播距离较远且难以隔离,而高频噪音则更容易被吸收或反射。持续时间则决定了噪音对居民生活的长期影响,尤其是夜间噪音对睡眠质量的干扰。

为了更直观地展示噪音源的分布和强度,可以采用噪音地图的方式进行可视化分析。噪音地图通过地理信息系统(GIS)技术,将噪音监测数据与城市地理信息相结合,生成不同区域的噪音分布图。这种地图不仅能够帮助决策者快速识别噪音热点区域,还能为后续的隔离带设计提供科学依据。

在评估过程中,还需考虑噪音对居民健康的影响。长期暴露在高噪音环境中可能导致听力损伤、心血管疾病、睡眠障碍等健康问题。因此,评估噪音对居民健康的影响时,需结合流行病学调查数据,分析噪音暴露与健康风险之间的关系。例如,可以通过问卷调查或健康监测数据,了解居民对噪音的主观感受以及实际健康影响。

为了确保评估结果的准确性和可靠性,噪音监测应遵循以下原则:

- 监测点应覆盖城市的主要噪音源和敏感区域,如居民区、学校、医院等。

- 监测时间应涵盖不同时段,尤其是早晚高峰和夜间时段,以全面反映噪音的时间变化特征。

- 监测设备应定期校准,确保数据的准确性和一致性。

通过噪音源识别与评估,可以为后续的低空噪音隔离带设计提供科学依据。例如,在噪音热点区域,可以采用更高密度的隔音屏障或绿化带;在低频噪音为主的区域,则需采用特殊的吸音材料或结构设计。此外,评估结果还可为城市规划和交通管理提供参考,如优化交通路线、限制夜间施工等,从而从源头上减少噪音污染。

2.1 主要噪音源分类

在城市低空噪音隔离带建设中,噪音源的识别与评估是首要任务。噪音源主要可分为以下几类:

-

交通噪音:包括道路、铁路和航空交通产生的噪音。道路交通噪音主要由车辆发动机、轮胎与路面摩擦以及喇叭声组成;铁路交通噪音则来源于列车轮轨摩擦、鸣笛声和制动声;航空交通噪音主要来自飞机起降时的发动机轰鸣和空气动力噪音。

-

工业噪音:工业生产过程中产生的噪音,如机械设备的运转声、金属加工声、风机和泵的噪音等。工业噪音通常具有较高的声压级和较广的频率范围,对周边环境影响较大。

-

建筑施工噪音:建筑工地的施工活动,如打桩、挖掘、混凝土搅拌、吊装等,都会产生显著的噪音。这类噪音通常具有突发性和间歇性,对周边居民的生活质量影响较大。

-

社会生活噪音:包括商业活动、娱乐场所、居民生活等产生的噪音。例如,商场促销活动、酒吧音乐、居民区内的装修声、宠物叫声等。这类噪音虽然声压级较低,但由于其持续性和广泛性,对居民的生活质量影响不容忽视。

-

自然噪音:如风声、雨声、雷声等自然现象产生的噪音。虽然这类噪音通常不可控,但在特定情况下(如强风、暴雨)可能会对城市低空噪音隔离带的设计和建设产生影响。

为了更直观地展示各类噪音源的特点,以下表格总结了主要噪音源的声压级范围和频率特性:

| 噪音源类型 | 声压级范围 (dB) | 频率特性 |

|---|---|---|

| 交通噪音 | 70-110 | 低频至中频 |

| 工业噪音 | 80-120 | 中频至高频 |

| 建筑施工噪音 | 85-130 | 低频至高频 |

| 社会生活噪音 | 50-90 | 中频至高 |

| 自然噪音 | 40-100 | 低频至高 |

通过上述分类和评估,可以为城市低空噪音隔离带的设计提供科学依据,确保隔离带能够有效降低各类噪音对城市环境的影响。

2.1.1 交通噪音

在城市低空噪音隔离带建设中,交通噪音是最主要且普遍存在的噪音源之一。交通噪音主要来源于道路、铁路、航空以及水上交通等各类交通工具的运行。其中,道路交通噪音是最为常见的类型,尤其是在城市中心区域和交通干道附近,车辆行驶、鸣笛、刹车以及发动机运转等都会产生显著的噪音。铁路交通噪音则主要集中在铁路沿线,尤其是高速列车通过时产生的轮轨摩擦声和空气动力噪音。航空噪音主要分布在机场周边区域,飞机起降时产生的引擎噪音和空气湍流噪音对周边环境影响较大。水上交通噪音则多出现在港口、码头及航道附近,船舶发动机和螺旋桨运转是其主要来源。

交通噪音的强度与多种因素相关,包括交通流量、车辆类型、行驶速度、路面状况以及环境条件等。例如,重型卡车产生的噪音通常比小型轿车高出10-15分贝,而高速行驶的车辆噪音也显著高于低速行驶的车辆。此外,路面材质和状况也会影响噪音的传播,例如沥青路面相较于水泥路面通常具有更好的降噪效果。

为了有效评估交通噪音的影响,通常需要进行实地监测和数据分析。以下是一些常见的交通噪音监测指标及其典型范围:

- 等效连续声级(Leq):用于描述一段时间内的平均噪音水平,通常以分贝(dB)为单位。例如,城市主干道的Leq值通常在70-85 dB之间。

- 最大声级(Lmax):表示监测期间出现的最高噪音水平,通常用于评估瞬时噪音的峰值。

- 噪音暴露级(SEL):用于评估单次事件(如飞机起降)的噪音影响。

在实际操作中,可以通过以下措施降低交通噪音对城市低空环境的影响:

- 优化道路设计:采用低噪音路面材料,如多孔沥青或橡胶改性沥青,以减少轮胎与路面的摩擦噪音。

- 设置声屏障:在交通干道或铁路沿线安装隔音墙或绿化带,以阻挡噪音的传播。

- 交通管理措施:通过限速、限制重型车辆通行或优化信号灯配时,减少交通拥堵和噪音产生。

- 绿化降噪:在道路两侧种植密集的树木和灌木,利用植物的吸声和散射作用降低噪音水平。

通过以上措施的综合应用,可以有效降低交通噪音对城市低空环境的影响,为居民提供更加安静舒适的生活环境。

2.1.2 工业噪音

工业噪音是城市低空噪音的重要组成部分,主要来源于各类工业生产活动,包括机械设备的运行、生产线的操作、物流运输等。工业噪音的特点通常是频率范围广、声压级高、持续时间长,且往往具有明显的周期性或连续性。根据噪音源的特性,工业噪音可分为以下几类:

-

机械设备噪音:这是工业噪音中最常见的类型,主要来源于工厂内的各类机械设备,如冲压机、切割机、风机、压缩机等。这些设备在运行时会产生高频噪音,尤其是在设备老化或维护不当的情况下,噪音水平会显著增加。

-

生产线噪音:生产线上的各个环节,如装配、焊接、打磨等,都会产生不同程度的噪音。特别是在自动化程度较高的生产线上,机械臂、传送带等设备的运行噪音往往较为集中,且持续时间长。

-

物流运输噪音:工厂内部的物流运输活动,如叉车、货车、吊车等的运行,也会产生显著的噪音。这类噪音通常具有低频特性,且由于运输路线的固定性,噪音影响范围相对集中。

-

辅助设施噪音:工厂内的辅助设施,如冷却塔、锅炉、发电机等,也是重要的噪音源。这些设备在运行过程中会产生持续的低频噪音,尤其是在夜间或设备满负荷运行时,噪音水平会显著增加。

为了有效评估工业噪音的影响,通常需要进行以下步骤:

-

噪音源定位:通过声学测量设备,如声级计、频谱分析仪等,对工厂内的各个噪音源进行定位和识别,确定主要噪音源的位置和特性。

-

噪音水平测量:在工厂的不同区域,尤其是靠近居民区或敏感区域的位置,进行噪音水平的测量,记录不同时间段的噪音数据。

-

噪音频谱分析:通过对噪音信号的频谱分析,确定噪音的主要频率成分,为后续的噪音控制措施提供依据。

-

噪音影响评估:结合噪音水平和频谱分析结果,评估工业噪音对周边环境的影响,特别是对居民生活、工作和健康的潜在影响。

以下是一个典型的工业噪音测量数据示例:

| 噪音源类型 | 声压级 (dB) | 主要频率范围 (Hz) | 持续时间 |

|---|---|---|---|

| 机械设备噪音 | 85-95 | 500-2000 | 持续 |

| 生产线噪音 | 80-90 | 100-1000 | 持续 |

| 物流运输噪音 | 75-85 | 50-500 | 间歇 |

| 辅助设施噪音 | 70-80 | 50-200 | 持续 |

通过上述数据和评估结果,可以为城市低空噪音隔离带的建设提供科学依据,确保隔离带的设计和建设能够有效降低工业噪音对周边环境的影响。

2.1.3 建筑施工噪音

建筑施工噪音是城市低空噪音的主要来源之一,通常由施工设备、机械操作和材料运输等活动产生。这类噪音具有间歇性、高强度和高频率的特点,对周边居民的生活和工作环境造成显著影响。建筑施工噪音的主要来源包括但不限于以下几类:

-

重型机械设备噪音:如挖掘机、推土机、打桩机等设备在作业时产生的噪音。这些设备的噪音水平通常在85至110分贝之间,具体数值取决于设备的型号、功率和作业方式。例如,打桩机在作业时产生的噪音峰值可达100分贝以上,且具有明显的低频特性,传播距离较远。

-

混凝土搅拌与浇筑噪音:混凝土搅拌车、泵车等设备在搅拌和浇筑过程中产生的噪音。搅拌车的噪音水平约为80至90分贝,而泵车在高压泵送时产生的噪音可达95分贝以上。此外,混凝土振捣器的使用也会产生高频噪音,通常在90至100分贝之间。

-

钢结构安装噪音:钢结构安装过程中,焊接、切割和吊装等操作会产生显著的噪音。焊接设备的噪音水平约为85至95分贝,而切割设备的噪音可达100分贝以上。吊装过程中,起重机和其他吊装设备的噪音水平通常在80至90分贝之间。

-

运输车辆噪音:施工材料的运输车辆,如卡车、自卸车等,在进出工地时产生的噪音。这类噪音通常在75至85分贝之间,但由于车辆频繁进出,噪音的累积效应较为明显。

-

人工操作噪音:如敲击、钻孔、打磨等手工操作产生的噪音。这些操作的噪音水平通常在70至90分贝之间,但由于操作频率高,持续时间长,对周边环境的影响不容忽视。

为有效控制建筑施工噪音,建议采取以下措施:

-

设备选型与维护:优先选择低噪音设备,并定期对设备进行维护,确保其处于良好工作状态,减少因设备老化或故障产生的额外噪音。

-

施工时间管理:合理安排施工时间,避免在夜间或居民休息时段进行高噪音作业,减少对居民生活的干扰。

-

噪音屏障设置:在施工区域周边设置临时噪音屏障,如隔音墙或隔音屏,有效阻挡噪音向周边传播。隔音屏障的高度和材料应根据噪音源的特性进行选择,确保其隔音效果。

-

噪音监测与反馈:在施工期间,安装噪音监测设备,实时监测噪音水平,并根据监测结果及时调整施工方案,确保噪音控制在合理范围内。

通过以上措施,可以有效降低建筑施工噪音对周边环境的影响,提升城市居民的生活质量。

2.2 噪音水平测量与评估

在进行城市低空噪音隔离带建设之前,首先需要对目标区域的噪音水平进行精确测量与评估。这一过程是确保隔离带设计合理、效果显著的关键步骤。噪音水平测量应采用符合国家标准的声级计,按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)的要求进行。测量点位的选择应覆盖噪音源周围的主要敏感区域,如居民区、学校、医院等,确保数据的代表性和全面性。

测量时间应涵盖昼夜两个时段,以获取不同时间段的噪音水平变化情况。每个测量点位的测量时长应不少于15分钟,确保数据的稳定性和可靠性。测量过程中需记录环境温度、湿度、风速等气象条件,因为这些因素可能对噪音传播产生影响。测量数据应包括等效连续A声级(Leq)、最大声级(Lmax)和最小声级(Lmin),以便全面评估噪音水平。

在数据采集完成后,需对测量结果进行统计分析,计算各点位的平均噪音水平、峰值噪音水平及其波动范围。通过对比国家标准限值,评估当前噪音水平是否超标,并确定超标程度。例如,某居民区的昼间等效连续A声级为65 dB(A),而国家标准限值为55 dB(A),表明该区域噪音超标10 dB(A),需采取有效的隔离措施。

为了更直观地展示噪音水平分布情况,可以采用等值线图或热力图的形式进行可视化分析。通过分析噪音传播路径和衰减规律,确定噪音的主要来源及其影响范围。例如,某区域的噪音主要来源于交通干道,且随着距离的增加,噪音水平逐渐降低,但在距离道路100米范围内仍存在显著影响。

基于测量与评估结果,可以制定针对性的噪音隔离带设计方案。例如,对于噪音超标严重的区域,可以采用高密度绿化带、声屏障或复合型隔音墙等措施;对于噪音影响较小的区域,则可以采用低密度绿化带或简易隔音设施。通过合理的布局和设计,确保噪音隔离带既能有效降低噪音水平,又能与周边环境协调一致。

- 测量点位选择:覆盖主要敏感区域,如居民区、学校、医院等。

- 测量时间:涵盖昼夜两个时段,每个点位测量时长不少于15分钟。

- 测量参数:等效连续A声级(Leq)、最大声级(Lmax)、最小声级(Lmin)。

- 数据分析:计算平均噪音水平、峰值噪音水平及其波动范围,对比国家标准限值。

- 可视化分析:采用等值线图或热力图展示噪音水平分布情况。

- 设计依据:根据噪音来源、传播路径及衰减规律,制定针对性隔离带设计方案。

通过上述步骤,可以确保噪音水平测量与评估的科学性和准确性,为后续的隔离带建设提供可靠的数据支持和技术依据。

2.2.1 测量方法与工具

在城市低空噪音隔离带建设中,噪音水平测量与评估是确保隔离带设计合理性和有效性的关键步骤。为了准确获取噪音数据,必须采用科学、规范的测量方法与工具。首先,测量点的选择应具有代表性,通常包括交通干道两侧、居民区、商业区等噪音敏感区域。测量点应避免受到临时性噪音源(如施工噪音)的干扰,以确保数据的稳定性和可靠性。

测量工具方面,推荐使用符合国际标准(如IEC 61672)的声级计。声级计应具备A计权功能,以模拟人耳对噪音的感知特性。此外,声级计应具备数据存储功能,以便后续分析。测量时,声级计应放置在离地面1.2米至1.5米的高度,模拟人耳的实际接收位置。测量时间应覆盖全天24小时,特别是早晚高峰时段,以全面反映噪音水平的变化。

测量方法包括瞬时测量和长期监测两种。瞬时测量适用于快速获取某一时间点的噪音水平,通常用于初步评估。长期监测则通过安装固定式噪音监测设备,连续记录噪音数据,适用于深入分析和评估噪音的时空分布特征。长期监测的数据采集频率建议设置为每分钟一次,以确保数据的连续性和完整性。

在数据处理方面,测量结果应进行统计分析,计算等效连续声级(Leq)、最大声级(Lmax)和最小声级(Lmin)等指标。这些指标能够全面反映噪音的强度、波动性和持续时间。为了更直观地展示噪音分布情况,可以采用地理信息系统(GIS)技术,将噪音数据与地图结合,生成噪音分布图。

以下是一个典型的噪音测量数据表示例:

| 测量点编号 | 时间段 | Leq (dB) | Lmax (dB) | Lmin (dB) |

|---|---|---|---|---|

| 001 | 07:00-09:00 | 72.5 | 85.3 | 65.2 |

| 002 | 12:00-14:00 | 68.7 | 80.1 | 60.5 |

| 003 | 18:00-20:00 | 75.2 | 88.4 | 67.8 |

为了进一步分析噪音的频谱特性,可以使用频谱分析仪对噪音信号进行频域分析。频谱分析能够帮助识别噪音的主要频率成分,为后续的隔音材料选择和隔离带设计提供依据。例如,交通噪音通常集中在低频段(63Hz-250Hz),而工业噪音可能在中高频段(500Hz-4kHz)更为显著。

在测量过程中,还需注意环境因素的影响,如风速、温度和湿度等。这些因素可能对声波的传播产生影响,进而影响测量结果的准确性。因此,建议在测量时记录环境参数,并在数据分析时进行必要的修正。

综上所述,噪音水平测量与评估是城市低空噪音隔离带建设的基础工作。通过科学的测量方法、先进的工具和严谨的数据处理,能够为隔离带的设计和优化提供可靠的数据支持,从而有效降低城市噪音污染,改善居民生活环境。

2.2.2 数据收集与分析

在噪音水平测量与评估的数据收集与分析阶段,首先需要明确数据收集的目标和方法。数据收集的主要目的是获取城市低空噪音的详细分布情况,包括噪音的强度、频率、持续时间以及空间分布特征。为此,可以采用固定监测站和移动监测设备相结合的方式进行数据采集。固定监测站应设置在噪音源附近的关键位置,如交通干道、工业区、居民区等,以确保数据的代表性和连续性。移动监测设备则用于补充固定监测站的不足,覆盖更广泛的区域,特别是那些固定监测站无法覆盖的区域。

数据收集过程中,应确保设备的校准和标准化操作,以保证数据的准确性和可比性。监测设备应定期进行校准,并记录校准结果。监测时间应覆盖全天24小时,特别是早晚高峰时段,以捕捉噪音水平的动态变化。监测频率应根据噪音源的特性和监测目的进行合理设置,通常建议每小时至少进行一次数据采集。

在数据收集完成后,需要对数据进行初步整理和清洗,剔除异常值和无效数据。数据清洗后,可以采用统计分析软件对数据进行进一步处理和分析。常用的分析方法包括:

- 时间序列分析:用于分析噪音水平随时间的变化趋势,识别噪音的峰值和谷值时段。

- 空间分布分析:通过地理信息系统(GIS)技术,将噪音数据与地理空间数据结合,绘制噪音分布图,直观展示噪音的空间分布特征。

- 频谱分析:用于分析噪音的频率成分,识别主要噪音源的频率特征,为后续的噪音控制措施提供依据。

数据分析过程中,可以采用以下表格展示部分关键数据:

| 监测点编号 | 噪音水平(dB) | 监测时间 | 噪音源类型 |

|---|---|---|---|

| 001 | 65 | 08:00 | 交通噪音 |

| 002 | 70 | 12:00 | 工业噪音 |

| 003 | 55 | 18:00 | 居民区噪音 |

此外,为了更直观地展示噪音的空间分布特征,可以使用mermaid图进行可视化:

通过上述数据收集与分析,可以全面了解城市低空噪音的分布情况,为后续的噪音隔离带建设提供科学依据。数据分析结果应形成详细的报告,包括噪音水平的时空分布特征、主要噪音源的识别以及噪音对周边环境的影响评估。这些信息将为噪音隔离带的选址、设计和施工提供重要参考。

3. 隔离带设计原则

城市低空噪音隔离带的设计应遵循以下原则,以确保其在实际应用中的有效性和可持续性:

-

声学性能优先:隔离带的设计应以最大程度降低噪音传播为核心目标。通过合理选择材料和结构,确保隔离带在不同频率范围内的吸声和隔声性能达到最优。例如,采用多层复合结构,外层为高密度材料以反射高频噪音,内层为多孔材料以吸收低频噪音。

-

环境适应性:隔离带的设计应与周边环境相协调,避免对城市景观和生态造成负面影响。选择与周围建筑风格和自然景观相融合的材料和颜色,确保隔离带在视觉上不突兀。同时,考虑植物的引入,利用绿化带进一步增强噪音隔离效果,并提升空气质量。

-

经济性与可持续性:在保证声学性能的前提下,优先选择成本效益高且易于维护的材料和结构。例如,使用再生材料或本地材料,降低运输和施工成本。同时,设计应考虑到长期维护的便利性,减少后期维护费用。

-

结构稳定性与安全性:隔离带的结构设计应具备足够的抗风、抗震和抗冲击能力,确保在各种气候条件下的稳定性。特别是在台风或暴雨等极端天气条件下,隔离带应能保持其功能完整性。此外,隔离带的设计应避免尖锐边缘或突出物,以防止对行人和车辆造成安全隐患。

-

模块化与可扩展性:隔离带的设计应采用模块化结构,便于根据实际需求进行扩展或调整。模块化设计不仅有利于施工的快速推进,还能在未来的城市扩展或改造中灵活应对。例如,可以根据噪音源的变化,增加或减少隔离带的长度或高度。

-

智能化与监测系统:在隔离带中集成智能化监测系统,实时监测噪音水平和隔离带的性能。通过传感器和数据采集系统,可以及时发现问题并进行维护。此外,智能化系统还可以与城市交通管理系统联动,优化交通流量,进一步降低噪音污染。

-

公众参与与反馈机制:在隔离带的设计和建设过程中,应充分考虑公众的意见和需求。通过公众参与,确保隔离带的设计符合当地居民的实际需求。同时,建立反馈机制,及时收集公众对隔离带效果的反馈,并根据反馈进行优化调整。

通过以上原则的贯彻实施,城市低空噪音隔离带不仅能够有效降低噪音污染,还能提升城市环境质量,为居民创造更加宜居的生活空间。

3.1 隔离带位置选择

在城市低空噪音隔离带的建设中,位置选择是决定其效果的关键因素之一。首先,隔离带应优先设置在噪音源与敏感区域之间,确保其能够有效阻挡或减弱噪音传播。常见的噪音源包括交通干道、机场、工业区等,而敏感区域则包括居民区、学校、医院等。隔离带的位置应尽量靠近噪音源,以减少噪音在传播过程中的扩散和反射。

其次,隔离带的位置选择需考虑地形和建筑物的影响。在平坦地区,隔离带应垂直于噪音传播方向布置,以最大化其隔音效果。而在有地形起伏的区域,隔离带应结合地形特点,利用自然屏障(如山体、坡地)来增强隔音效果。此外,建筑物密集的区域,隔离带应尽量与建筑物保持一定距离,避免因建筑物反射导致噪音二次污染。

为了确保隔离带的有效性,还需进行详细的噪音监测和模拟分析。通过实地测量和计算机模拟,确定噪音的传播路径和强度分布,从而优化隔离带的位置和高度。以下是一个典型的噪音强度分布表,供参考:

| 位置 | 噪音强度(dB) | 备注 |

|---|---|---|

| 噪音源 | 85 | 交通干道 |

| 隔离带前 | 75 | 距离噪音源50米 |

| 隔离带后 | 60 | 距离隔离带20米 |

此外,隔离带的位置选择还需考虑城市规划和土地利用的协调性。隔离带应尽量与现有的绿化带、公园等公共空间相结合,既实现隔音功能,又提升城市景观和生态环境。同时,隔离带的建设应避免对交通、排水等基础设施造成不利影响。

综上所述,隔离带的位置选择应综合考虑噪音源、敏感区域、地形、建筑物、噪音监测结果以及城市规划等多方面因素,确保其在实际应用中能够发挥最佳的隔音效果。

3.2 隔离带高度与宽度设计

隔离带的高度与宽度设计是城市低空噪音隔离带建设中的关键环节,直接影响其降噪效果和空间利用效率。根据声学原理和实际工程经验,隔离带的高度应至少达到声源高度的1.5倍以上,以确保声波在传播过程中被有效阻挡。例如,若主要噪音源为地面交通,其声源高度约为1.2米,则隔离带的高度应设计为1.8米以上。对于高层建筑或高架桥等较高噪音源,隔离带的高度需相应增加,通常建议为声源高度的2倍以上。

隔离带的宽度设计需综合考虑声波衰减特性和土地利用效率。根据声波衰减公式,声压级随距离的增加呈对数衰减,因此隔离带的宽度应足够大以实现显著的降噪效果。一般情况下,隔离带的宽度建议为10米至30米之间,具体数值可根据噪音源的强度和环境背景噪音水平进行调整。例如,在交通繁忙的城市主干道旁,隔离带宽度可设计为20米以上,而在噪音相对较小的次干道或居民区,宽度可适当缩减至10米至15米。

为优化隔离带的设计效果,可采用多层次植被结构,包括乔木、灌木和地被植物的组合。乔木层的高度应接近或略高于隔离带的设计高度,以形成有效的声屏障;灌木层和地被植物则用于填充空隙,进一步增强声波的吸收和散射效果。以下为不同植被组合的降噪效果参考数据:

| 植被组合类型 | 降噪效果(dB) | 适用场景 |

|---|---|---|

| 乔木+灌木+地被 | 8-12 | 主干道、高架桥旁 |

| 乔木+灌木 | 6-10 | 次干道、居民区 |

| 灌木+地被 | 4-8 | 小型道路、公园周边 |

此外,隔离带的形状设计也需考虑声波的反射和绕射效应。建议采用波浪形或锯齿形设计,以减少声波的直接反射,并通过增加声波传播路径长度来增强降噪效果。例如,在隔离带的边缘设置一定角度的倾斜面,可使声波在传播过程中发生多次反射和散射,从而显著降低噪音水平。

在实际设计中,还需结合当地的气候条件、土壤类型和植被生长特性,选择适宜的植物种类和配置方式。例如,在干旱地区可选择耐旱性强的植物,而在湿润地区则可优先考虑生长迅速、枝叶茂密的植物。通过科学合理的高度与宽度设计,隔离带不仅能有效降低城市低空噪音,还能提升城市景观质量和生态环境效益。

3.3 材料选择与结构设计

在材料选择与结构设计方面,低空噪音隔离带的建设需综合考虑材料的声学性能、耐久性、环保性以及经济性。首先,材料的选择应以吸声和隔声性能为核心指标。常用的吸声材料包括多孔吸声材料(如玻璃棉、岩棉)和共振吸声结构(如穿孔板)。多孔吸声材料具有较高的吸声系数,适用于中高频噪音的隔离;而共振吸声结构则对低频噪音有较好的效果。隔声材料则需具备较高的密度和刚性,如混凝土、钢板或复合材料,以有效阻挡噪音的传播。

在结构设计上,隔离带的高度、厚度和形状需根据噪音源的特性进行优化。一般来说,隔离带的高度应至少高于噪音源1.5米以上,以确保足够的声屏障效果。厚度方面,吸声层的厚度通常在50-100毫米之间,而隔声层的厚度则需根据材料的密度和声学性能进行计算,通常不低于100毫米。此外,隔离带的形状设计可采用波浪形、锯齿形或阶梯形,以增加声波的反射和散射路径,进一步提升降噪效果。

以下为材料选择与结构设计的关键参数建议:

-

吸声材料:

- 玻璃棉:吸声系数≥0.8,厚度50-100毫米;

- 岩棉:吸声系数≥0.75,厚度50-100毫米;

- 穿孔板:共振频率范围100-500 Hz,厚度1-2毫米。

-

隔声材料:

- 混凝土:密度≥2400 kg/m³,厚度≥100毫米;

- 钢板:密度≥7800 kg/m³,厚度≥2毫米;

- 复合材料:密度≥1200 kg/m³,厚度≥50毫米。

-

结构参数:

- 高度:高于噪音源1.5-3米;

- 厚度:吸声层50-100毫米,隔声层≥100毫米;

- 形状:波浪形、锯齿形或阶梯形。

在施工过程中,需确保材料的安装紧密无缝,避免声波通过缝隙泄漏。同时,材料的表面处理也需考虑防潮、防火和抗老化性能,以延长隔离带的使用寿命。例如,吸声材料可进行防水涂层处理,隔声材料则需进行防腐处理。此外,隔离带的整体结构设计还需考虑风荷载、地震荷载等外部因素,确保其稳定性和安全性。

通过以上材料选择与结构设计的优化,低空噪音隔离带能够有效降低城市环境中的噪音污染,提升居民的生活质量。同时,合理的材料与结构设计也能降低建设和维护成本,确保方案的可行性和可持续性。

4. 隔离带建设技术方案

城市低空噪音隔离带的建设技术方案应综合考虑声学原理、材料选择、结构设计以及施工工艺等多方面因素,以确保其在实际应用中的有效性和可持续性。首先,隔离带的设计应基于声波的传播特性,采用声屏障的基本原理,即通过反射、吸收和衍射等方式减少噪音的传播。声屏障的高度和长度应根据噪音源的强度和传播路径进行精确计算,通常高度应不低于噪音源与受保护区域之间的视线高度,以确保声波的遮挡效果。

在材料选择上,应优先考虑具有高密度和良好吸声性能的材料,如混凝土、金属板或复合材料。这些材料不仅能够有效反射声波,还能通过内部结构设计实现吸声功能。例如,可以在金属板表面覆盖多孔吸声材料,或在混凝土结构中嵌入吸声层,以增强整体的降噪效果。此外,材料的耐久性和抗风化性能也是重要考虑因素,以确保隔离带在长期使用中保持稳定的性能。

结构设计方面,隔离带应采用模块化设计,便于施工和维护。每个模块应具备独立的支撑结构,并通过连接件进行固定,以确保整体结构的稳定性和安全性。模块之间的接缝处应进行密封处理,防止声波通过缝隙传播。同时,隔离带的顶部可以设计为倾斜或弧形,以进一步减少声波的衍射效应。

施工工艺方面,应严格按照设计图纸和施工规范进行操作,确保每个环节的质量控制。施工过程中应注意以下几点:

- 基础施工:隔离带的基础应稳固,通常采用混凝土浇筑,确保其能够承受隔离带的重量和风荷载。

- 模块安装:模块的安装应按照顺序进行,确保每个模块的位置和角度准确无误。安装过程中应使用水平仪和测量工具进行校准。

- 接缝处理:模块之间的接缝应使用密封胶或橡胶条进行密封,确保声波无法通过缝隙传播。

- 表面处理:隔离带的表面应进行防腐蚀和防污处理,以延长其使用寿命。

为了进一步优化隔离带的降噪效果,可以在隔离带的两侧或顶部安装绿化植被。植被不仅能够吸收部分声波,还能美化环境,提升城市景观。植被的选择应考虑其生长速度、耐候性和维护成本,通常选择常绿灌木或乔木。

最后,隔离带的维护和管理也是确保其长期有效性的关键。应定期检查隔离带的结构稳定性和表面状况,及时进行修复和更换。同时,应建立完善的维护记录和管理制度,确保隔离带在整个生命周期内保持良好的性能。

通过以上技术方案的实施,城市低空噪音隔离带能够有效降低噪音污染,改善城市居民的生活环境,提升城市整体品质。

4.1 基础建设

在城市低空噪音隔离带的建设中,基础建设是整个项目的核心环节,直接决定了隔离带的稳定性、耐久性和降噪效果。基础建设主要包括场地准备、地基处理、结构设计与施工、材料选择及施工工艺等关键步骤。

首先,场地准备是基础建设的首要任务。需要对拟建隔离带的区域进行详细的地形勘测和地质调查,确保选址符合设计要求。勘测内容包括地形高程、土壤类型、地下水位及周边建筑物分布等。根据勘测结果,制定场地平整方案,清除地表障碍物,确保施工区域无障碍物干扰。对于复杂地形,需采用土方工程进行填挖平衡,确保地基平整度符合设计要求。

其次,地基处理是确保隔离带稳定性的关键。根据地质勘测结果,选择合适的地基处理方式。对于软土地基,可采用换填法、强夯法或深层搅拌桩等方法进行加固;对于岩石地基,需进行爆破或机械破碎处理,确保地基承载力满足设计要求。地基处理完成后,需进行承载力测试,确保地基达到设计标准。测试数据应记录并归档,作为后续施工的依据。

在结构设计方面,隔离带的基础结构需根据噪音源特性、地形条件及使用要求进行优化设计。基础结构通常采用钢筋混凝土结构,设计时需考虑荷载分布、抗震性能及耐久性。基础深度应根据地质条件和隔离带高度确定,一般建议基础深度不小于1.5米。对于高隔离带(如高度超过5米),需设置桩基础或扩展基础,以增强整体稳定性。

材料选择是基础建设的重要环节。基础材料应选用高强度、耐久性好的混凝土和钢筋,混凝土强度等级不低于C30,钢筋采用HRB400级及以上。对于特殊环境(如高湿度或腐蚀性环境),需在混凝土中添加防腐剂或采用耐腐蚀钢筋。此外,基础施工中使用的模板、支撑材料及防水材料也需符合相关标准,确保施工质量。

施工工艺方面,基础建设需严格按照设计图纸和施工规范进行。施工流程包括放线定位、基坑开挖、地基处理、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑及养护等。混凝土浇筑应采用分层浇筑法,每层厚度不超过30厘米,确保混凝土密实度。浇筑完成后,需进行充分养护,养护时间不少于7天。施工过程中,需进行实时监测,确保基础尺寸、标高及强度符合设计要求。

为确保施工质量,需建立完善的质量控制体系。施工前,需对施工人员进行技术交底,明确施工要点和质量要求。施工过程中,需进行隐蔽工程验收,包括地基处理、钢筋绑扎及模板安装等。验收合格后方可进行下一道工序。施工完成后,需进行基础验收,验收内容包括基础尺寸、强度及外观质量等。验收数据应记录并归档,作为项目竣工验收的依据。

以下为基础建设的关键技术参数表:

| 项目 | 参数要求 |

|---|---|

| 地基承载力 | ≥150 kPa |

| 基础深度 | ≥1.5米(普通隔离带) |

| 混凝土强度等级 | C30及以上 |

| 钢筋等级 | HRB400及以上 |

| 养护时间 | ≥7天 |

| 分层浇筑厚度 | ≤30厘米 |

| 基础验收标准 | 符合设计图纸及施工规范 |

通过以上基础建设方案的实施,可确保城市低空噪音隔离带具备良好的稳定性和耐久性,为后续隔离带的安装和降噪效果提供可靠保障。

4.1.1 地基处理

地基处理是城市低空噪音隔离带建设的基础环节,其质量直接关系到隔离带的稳定性和使用寿命。首先,需对施工区域进行详细的地质勘察,了解地下土层的分布、性质及承载力情况。根据勘察结果,选择合适的地基处理方法。对于软土地基,可采用换填法、强夯法或深层搅拌法进行处理,以提高地基的承载力和稳定性。对于岩石地基,则需进行爆破或机械破碎,确保地基表面平整且承载力符合设计要求。

在地基处理过程中,需严格控制施工质量,确保地基处理后的承载力、沉降量和稳定性满足设计要求。具体施工步骤如下:

- 清理场地:清除地表杂物、植被及松软土层,确保施工区域干净整洁。

- 测量放线:根据设计图纸进行精确测量放线,确定地基处理的范围和深度。

- 土方开挖:按照设计要求进行土方开挖,确保开挖深度和坡度符合规范。

- 地基处理:根据地质条件选择合适的地基处理方法,如换填、强夯或深层搅拌等。

- 压实与检测:对处理后的地基进行压实,并进行承载力检测,确保地基质量达标。

为确保地基处理效果,需进行以下检测和验收工作:

- 承载力检测:采用静载试验或动力触探法检测地基承载力,确保其满足设计要求。

- 沉降观测:在地基处理完成后,设置沉降观测点,定期观测地基沉降情况,确保沉降量在允许范围内。

- 质量验收:由专业检测机构对地基处理质量进行全面验收,出具检测报告,确保地基处理合格。

以下为方案原文截图,可加入知识星球获取完整文件

欢迎加入方案星知识星球,加入后可阅读下载星球所有方案。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?