讲下我自己的另外一个感受,我觉得视频业务是需要在基础技术领域投入非常大的技术领域。比如要让视频在分发的过程中、播放的过程中将带宽控制得更好,我们可能要去解决的问题是怎么让多数用户看到的视频画面质量不怎么改变的情况下,怎么把带宽成本降下去,控制码率。对很多公司来讲这是非常重要的,因为在大多数公司的业务中,少数视频占了最多的带宽费用,但又不能把少量视频的质量降下去。因为质量如果降下去,会影响用户体验。

为了解决这个问题,我们可能需要投入大量的人员去做编解码优化。当然开源也是有的,开源的质量也不差,但如果想在开源基础上做得更好,这个投入就非常大了。

另外大家可能也听过,在看一段视频的时候,视频内容其实是直接决定了哪些地方是需要非常清晰、哪些地方相对来讲是不那么重要的,这可能就要结合 AI 做视频内容的理解,然后做动态的编码优化,基于你感兴趣的点去做优化,背后可能涉及各种各样的团队,编解码的团队、AI 的团队、算法的团队,所以为了一点点的提升,背后可能有非常大的投入。

===========================================================================

延时变得更低到底能来什么好处,简单给大家举几个例子。

第一个是在线教育。最早的时候在线教育是录播的,老师提前录完视频然后再放出来,其他人再点开看。但对很多客户来讲,比如对家长来说这是不太能接受的,因为跟老师不能有很好的互动。后来在线教育就更希望能让老师跟学生之间有更强的实时互动,而不是录播的毫无互动。

为了做到互动,最关键的是延时。传统直播技术通常大概延时在 5 秒左右。当然,像电视直播等延时会相对长一点,但那是因为其他的要求,技术层面大概都在 5 秒范围,这是受协议约束的结果。而在线教育是希望把延时降到几百毫秒,这样音视频互动才能更好地进行。

第二个是电商,这方面阿里有非常强的感受。阿里最早做开始手淘直播的时候,也是采用比较传统的技术,场景上面临的最大问题是:主播上来告诉大家,“我要开始卖一个东西了”,然后他要上链接,还要做消息互动。但这时候有可能会出现的是:主播说话与用户观众发消息的两个过程是有延时的,但消息的延时跟视频的延时又可能不一样,消息可能在 1 秒,视频可能在 5、6 秒。

这时候就会出现消息跟视频不在同一个画面的问题——主播可能都已经切到下一场,而买家还在跟他交流上一场的问题。

所以在手淘场景里,我们不断跟手淘团队一起尽可能把延时往下推进。比如在今年双 11 里,手淘大量采用了低延时直播,大概把直播的延时降到 1 秒左右,控制在 1 秒范围内之后,我们可以看到它对整个 GMV 的转化有很大的帮助,因为主播跟观众之间有了更强的互动关系。

在所有直播体系里我们都看到了对于延时的诉求,现在直播都希望走向强互动直播,而不希望是原来那种比较单向的行为,因为观众也希望有更强的互动。

最后一个是大家疫情期间感受最为强烈的场景,视频会议。现在视频会议的延时在技术上能够做到几百毫秒,所以现在大家普遍能开视频会议。虽然以前是电话会议多一些,但现在很显然视频会议的比率在上升。毕竟任何人的交流都更加希望能看到人,而不纯粹只是电话传递的声音。

举另外一个例子,很多公司的面试到决定性或者很关键的一轮时,都会把候选人邀请到本地,然后面对面地完成这轮面试。这是因为觉得在仅通过电话面试、看不到人的情况下,很多东西是难以判断的,需要见到本人。但是有了视频会议以后,一些面试就可以无需把人邀请到现场进行。

所以延时技术在视频领域的作用是非常明显的,从几秒到几百毫秒催进了非常多视频场景的创新。

但对视频来讲,这依然不够。比如视频会议,之前一个学术机构的研究报告显示,其实像视频会议这样存在几百毫秒延时的场景,对比人跟人的当面交流,还是存在很大区别。

大家开视频会议应该都有这样的感受:在视频会议的场景下,仍然会出现抢话情况,你说了一句话,可能还没有说完对面就已经抢话,这是一定会出现的,因为人跟人当面交流的延时并没有几百毫秒。

在视频场景里,我们是有非常强的动力去思考怎么把延时往下推得更低,让大家有更真实的体验,包括现在很多公司做很多东西都是为了让大家在远程会议上,可以有跟当面交流比较接近的体验。对我们来讲,延时如果能够越来越低,是一个非常好的事情,可以在这基础上做更多业务层面的创新。

================================================================================

音视频整体技术可能跟系统层面技术有一些差别,我们来看一下延时。比如直播,音视频中比较典型的场景,你拿一个手机开始拍,这是采集的过程,把一个视频影像留下来,去采集,然后编码,多数可能是在端上去做。这个延时,现在大概在 60ms 左右的范围。

采集完之后会把这个流(比如直播、摄像流)直接推到远端,多数是云端或者自己服务器端。在云端之后,通常还会做一些处理,比如直播通常要做内容审核,内容需要过一遍审核处理,有些稍微复杂点的直播可能还要做其他事情,比如加 logo,做一些镜头的剪辑和镜头的切换。

如果有多个摄像头机位,还会涉及到直播的时候选用哪个机位的问题。另外是分发,怎么把服务器端推到很多的点。然后是把客户端流拉到本地,拉完以后开始解码和播放。

从整个时间耗时看,以前是 3-5 秒的延迟,主体时间多数耗在拉流那一端,这是协议决定的。RTMP 是比较标准的协议。现在业界比较流行的低延迟直播,是把直播延迟从 3 秒推到 1 秒,推到 1 秒以后,我们给它的名词都叫低延迟直播,相比以前更低延时一点。

大家看上图中的整体优化,更多是把协议层开始做替换,现在多数公司的低延时直播都会基于 RTC 协议,就是 Google 开源的 webRTC 协议去做。可以看到,当基于 RTC 推流、RTP 分发,前面协议层都在替换,差不多可以把拉流这端开始压到 1 秒以内。现在阿里手淘的直播,整体延时在 1~1.2 秒范围,1~1.2 秒在消息类互动场景已经足够了。主播跟观众如果是用消息互动,发一条消息或者打赏什么的,大家都不会有太长的延时感觉。可以看到,这种场景下,我们可以通过协议替换把整个延时往下拉低。

但也可以看到,其实还有很多延时是整个网络造成的。如果是网络造成的,现在其实是没有太多很好的解决方案,就非常地难。而标准的 RTC 可以做到 200-300ms 的时间,就是这样一个状况。

这三种延时,除了技术层面的差别以外,另外的层面是当采用这些技术以后,整体的成本是有很大变化的。当你延时要做得越来越低的时候,其实成本是会上升非常多的。像 RTC 相比传统直播延时,有可能成本大概是在 7 倍以上。像低延时直播,现在各家公司在不断努力尽可能让这两者成本开始接近。

为了很好地控制延时,推流最重要的是协议的替换。因为协议替换以后,从 TCP 到 UDP 以后,很多东西需要自己来做了。

各视频厂商关注的最重要的指标是抗丢包,多数公司追求当丢包在 50%、60%、70% 的时候,在不同场景去满足诉求。比如视频会议如果只是为了开会,最大的诉求其实是在音频端——音频清晰度和流畅度,而画面如果有一点卡顿,我们勉强还能接受。当然,如果那个视频会议是讲 PPT,那就不能接受了,那优先级可能变成视频的清晰度。所以,不同场景需要有各种各样不同的策略。

比如大家如果去看直播场景和视频会议类型的场景,它面临最大的不同是什么呢?直播场景的话,比如我是主播,其实只要摄像头跟我、以及我跟服务器的链路整体没有太大问题,基本上观众之间互相是没什么影响,这个观众看的时候会卡,另外一个观众有可能是不卡的,因为观众之间没有什么影响。但如果是视频会议类型的场景就完全不一样了,比如现在有十个人在开会,这十个人里任何一个人,出现卡了或者视频、音频不大正常,就会影响整场会的效率。

在这样的场景里,为了要保证延时,同时又要保证流畅度的时候,抗丢包层面需要做非常多的事情,包括综合的策略。

我们去看很多音视频公司,它们很大的竞争力在于对端的适配能力。因为每个端的状况不大一样,比如有人用苹果,有人用安卓,尤其是安卓,安卓手机有无数种,每种手机的音频能力、视频能力有很大差别,还有大家所处的网络环境,比如现在连了 Wi-Fi,走动的时候可能 Wi-Fi 点会切换,还有可能从 Wi-Fi 切到 4G,这里面网络点怎么去处理也是非常关键的。

所以当整体延时越来越往下探的时候,它的技术门槛在不断地升高,我们怎么样做好卡顿的控制,是各家公司去做这类型业务上面临的最大的一个问题。

这里主要讲的关键技术,一是推流,二是分发,三是整个拉流层面为了控制延时做的一些事情。推流主要是协议层面和抗丢包,分发层面主要是背后整张网络的分发。

很多公司做视频业务,通常有几种方法,一是直接基于云厂商的 CDN 构建整张音视频网络,还有一种是基于边缘计算节点构建一张自己的音视频网络,但这都是有一个问题要解决的。不管用什么方案,都有这样一个问题解决:这么多的节点要怎么更好地调度?这涉及到非常复杂的调度问题,因为每个节点的带宽能力、计算资源能力可能不一样,怎么根据用户的情况去做整张网络的调度。

=========================================================================================

带宽层面,从目前来看,大家都在想 5G 带宽变大了以后,到底找谁把带宽用起来,总得有人把带宽用起来。就像 4G,其实是视频用起来的,短视频把 4G 视频带宽撑起来。现在互联网一大部分流量,主体都是视频构成的。5G 时代也是一样,我们为什么需要更大的带宽消耗,肯定要从业务侧看到很大的变化。

图中可能是大家经常看到的一些清晰度,我们现在多数场景里能看到的 720p 视频、1080 4K 和 8K。8K 其实很少看到,因为 8K 对屏幕要求非常高,基本要很大的屏才能展现 8K 的效果。

阿里曾经在几年前冬奥会的时候做过一个 demo,叫 5G+8K 看冬奥会的滑雪现场,它的运动感非常强,所以是非常明显的。而现在特别火爆的 VR/AR 是需要更高的清晰度,现在很多 VR 还是 4K,所以导致我们会觉得颗粒感很强,但当 VR 结合 8K 的时候,就会觉得颗粒感的问题好了很多,画面比较接近真实。

只有更大的带宽,我们才可能把清晰度更往前推进。关于清晰度,以前有人说,你去问很多人,他都会觉得现在的东西已经够清晰了,不需要更清晰。但当你给了他一个更清晰的东西的时候,他会发现他需要更清晰的。最典型的是,苹果推视网膜屏,当视网膜屏推出以后,大家就有了更好的体验。

小编13年上海交大毕业,曾经在小公司待过,也去过华为、OPPO等大厂,18年进入阿里一直到现在。

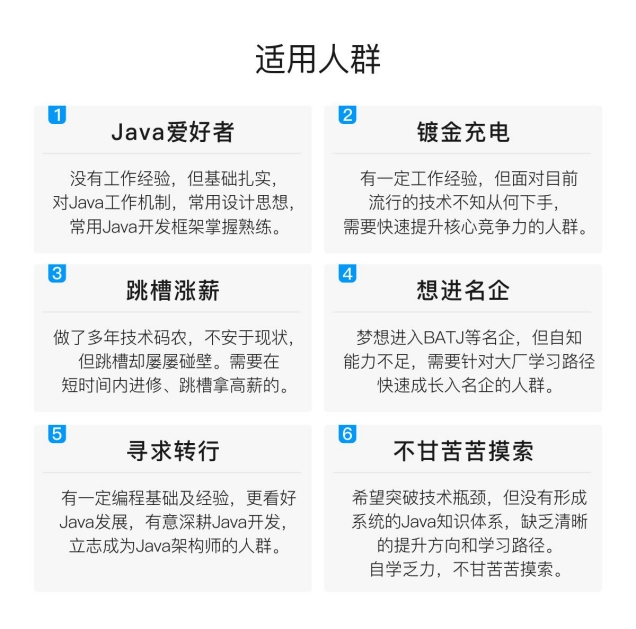

深知大多数初中级Java工程师,想要提升技能,往往是自己摸索成长,但自己不成体系的自学效果低效又漫长,而且极易碰到天花板技术停滞不前!

因此收集整理了一份《2024年最新Java开发全套学习资料》送给大家,初衷也很简单,就是希望能够帮助到想自学提升又不知道该从何学起的朋友,同时减轻大家的负担。

由于文件比较大,这里只是将部分目录截图出来,每个节点里面都包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、讲解视频

如果你觉得这些内容对你有帮助,可以添加下面V无偿领取!(备注Java)

最后的话

无论是哪家公司,都很重视Spring框架技术,重视基础,所以千万别小看任何知识。面试是一个双向选择的过程,不要抱着畏惧的心态去面试,不利于自己的发挥。

同时看中的应该不止薪资,还要看你是不是真的喜欢这家公司,好了希望这篇文章对大家有帮助!

部分截图:

638)]

最后的话

无论是哪家公司,都很重视Spring框架技术,重视基础,所以千万别小看任何知识。面试是一个双向选择的过程,不要抱着畏惧的心态去面试,不利于自己的发挥。

同时看中的应该不止薪资,还要看你是不是真的喜欢这家公司,好了希望这篇文章对大家有帮助!

部分截图:

[外链图片转存中…(img-kDDjkxZj-1711129016638)]

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?