背景:决定梳理一下网络相关的知识,大部分是网上找来的,做个记录

物理层:

通信的原始时代

首先我们从两台电脑之间的相互通信开始:只需要给两台电脑连上一根线就好了,通过网络通信。

那么如果加入一个小C呢,那么我要加两根线,那么再不断加人呢?岂不是一团乱麻?小a怎么知道小c给他发了信息呢?

集线器的诞生

这时候小B出了一个主意:每台设备会有一张网卡,网卡会带着mac地址,这个就是该设备的标识。咱们再找一台计算机,给他多设计几个网口,我们每个人都连到这台计算机的网口上,不也实现咱们哥几个之间的互连了吗。

说干就干,于是他们设计出了一款微型计算机,他本身具备多个网口,专门实现多台计算机的互联作用,这个微型计算机就是集线器(HUB)。顾名思义,集线器起到了一个将网线集结起来的作用,实现最初级的网络互通。集线器是通过网线直接传送数据的,我们说他工作在物理层。

它仅仅是无脑将电信号转发到所有出口(广播),不做任何处理。

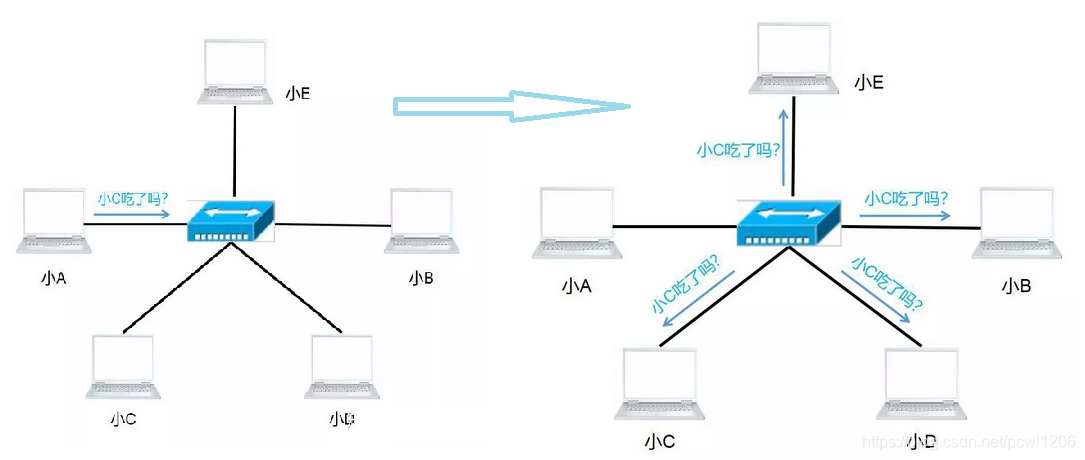

有了集线器后,越来越多的小伙伴加入到游戏中,小D、小E等人都慕名而来。然而集线器有一个问题,由于和每台设备相连,他不能分辨出具体信息是发送给谁的,只能广泛的广播出去。

例如小A本来想问小C:你吃了吗?结果小B,小D和小E等所有连接在集线器上的用户都收到了这一信息,且由于处于同一网络,小A说话时其他人不能发言,否则信息间会产生碰撞,引发错误,我们叫做各设备处于同一冲突域内。

由于转发到了所有出口,那 BCDE 四台机器怎么知道数据包是不是发给自己的呢?

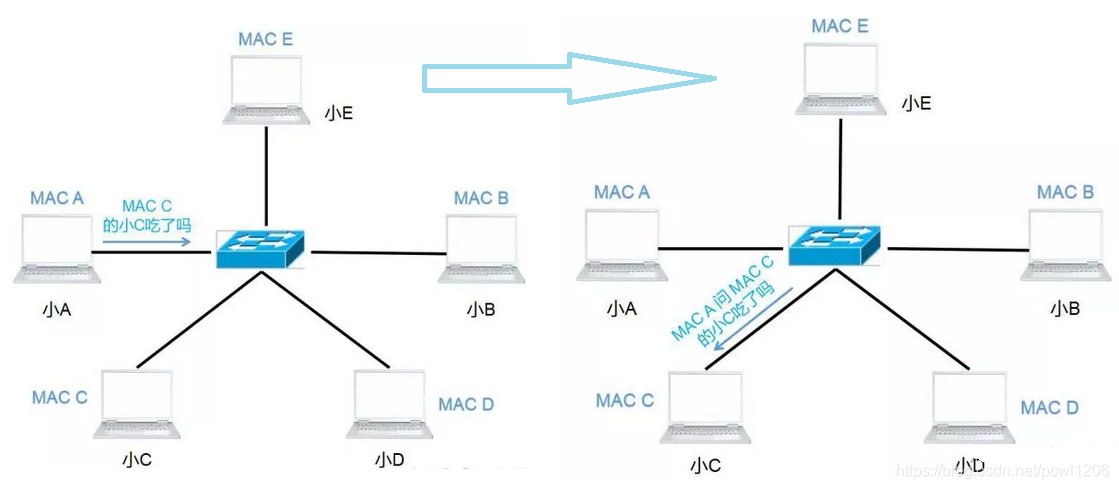

首先,你要给所有的连接到交换机的设备,都起个名字。原来你们叫 ABCD,但现在需要一个更专业的,全局唯一的名字作为标识,你把这个更高端的名字称为 MAC 地址。

你的 MAC 地址是 aa-aa-aa-aa-aa-aa,你的伙伴 b 的 MAC 地址是 bb-bb-bb-bb-bb-bb,以此类推,不重复就好。

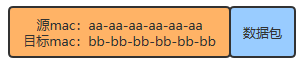

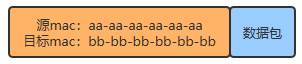

这样,A 在发送数据包给 B 时,只要在头部拼接一个这样结构的数据,就可以了。

B 在收到数据包后,根据头部的目标 MAC 地址信息,判断这个数据包的确是发给自己的,于是便收下。

其他的 CDE 收到数据包后,根据头部的目标 MAC 地址信息,判断这个数据包并不是发给自己的,于是便丢弃。

使用交换机解决MAC 地址映射问题

这样的设备用户体验极差,于是小伙伴们一起讨论改进措施。这时聪明的小D发话了:我们给这台设备加入一个指令,让他可以根据网口名称自动寻址传输数据。

比如我把小A的网口命名为macA,将小C的命名为macC,这时如果小A想要将数据传给小C,则设备会根据网口名称macA和macC自动将资料从A的电脑传送到C的电脑中,而不让小B、小D和小E收到。也就是说,这台设备解决了冲突的问题,实现了任意两台电脑间的互联,大大地提升了网络间的传输速度,我们把它叫做交换机。由于交换机是根据网口地址传送信息,比网线直接传送多了一个步骤,我们也说交换机工作在数据链路层

交换机内部维护一张 MAC 地址表,记录着每一个 MAC 地址的设备,连接在其哪一个端口上。

| MAC 地址 | 端口 |

|---|---|

| bb-bb-bb-bb-bb-bb | 1 |

| cc-cc-cc-cc-cc-cc | 3 |

| aa-aa-aa-aa-aa-aa | 4 |

| dd-dd-dd-dd-dd-dd | 5 |

假如你仍然要发给 B 一个数据包,构造了如下的数据结构从网口出去。

到达交换机时,交换机内部通过自己维护的 MAC 地址表,发现目标机器 B 的 MAC 地址 bb-bb-bb-bb-bb-bb 映射到了端口 1 上,于是把数据从 1 号端口发给了 B,完事~

你给这个通过这样传输方式而组成的小范围的网络,叫做以太网。

当然最开始的时候,MAC 地址表是空的,是怎么逐步建立起来的呢?

假如在 MAC 地址表为空是,你给 B 发送了如下数据

由于这个包从端口 4 进入的交换机,所以此时交换机就可以在 MAC地址表记录第一条数据:

MAC:aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa

端口:4

交换机看目标 MAC 地址(bb-bb-bb-bb-bb-bb)在地址表中并没有映射关系,于是将此包发给了所有端口,也即发给了所有机器。

之后,只有机器 B 收到了确实是发给自己的包,于是做出了响应,响应数据从端口 1 进入交换机,于是交换机此时在地址表中更新了第二条数据:

MAC:bb-bb-bb-bb-bb-bb

端口:1

过程如下

经过该网络中的机器不断地通信,交换机最终将 MAC 地址表建立完毕~

随着机器数量越多,交换机的端口也不够了,但聪明的你发现,只要将多个交换机连接起来,这个问题就轻而易举搞定~

你完全不需要设计额外的东西,只需要按照之前的设计和规矩来,按照上述的接线方式即可完成所有电脑的互联,所以交换机设计的这种规则,真的很巧妙。你想想看为什么(比如 A 要发数据给 F)。

但是你要注意,上面那根红色的线,最终在 MAC 地址表中可不是一条记录呀,而是要把 EFGH 这四台机器与该端口(端口6)的映射全部记录在表中。

MAC 地址和端口的映射记录

最终,两个交换机将分别记录 A ~ H 所有机器的映射记录。

左边的交换机

| MAC 地址 | 端口 |

|---|---|

| bb-bb-bb-bb-bb-bb | 1 |

| cc-cc-cc-cc-cc-cc | 3 |

| aa-aa-aa-aa-aa-aa | 4 |

| dd-dd-dd-dd-dd-dd | 5 |

| ee-ee-ee-ee-ee-ee | 6 |

| ff-ff-ff-ff-ff-ff | 6 |

| gg-gg-gg-gg-gg-gg | 6 |

| hh-hh-hh-hh-hh-hh | 6 |

右边的交换机

| MAC 地址 | 端口 |

|---|---|

| bb-bb-bb-bb-bb-bb | 1 |

| cc-cc-cc-cc-cc-cc | 1 |

| aa-aa-aa-aa-aa-aa | 1 |

| dd-dd-dd-dd-dd-dd | 1 |

| ee-ee-ee-ee-ee-ee | 2 |

| ff-ff-ff-ff-ff-ff | 3 |

| gg-gg-gg-gg-gg-gg | 4 |

| hh-hh-hh-hh-hh-hh | 6 |

这在只有 8 台电脑的时候还好,甚至在只有几百台电脑的时候,都还好,所以这种交换机的设计方式,已经足足支撑一阵子了。

IP地址和路由器

这回小伙伴们高兴了,他们愉快地玩耍起来。渐渐地,他们在当地有了名气,吸引了越来越多的小伙伴加入到他们的队伍中。直到有一天,一个外村的小伙突然找上门来,希望能和他们一起互联,实现跨村间的网络对战。

小A说可以呀,于是他们找了一根超长的网线将两个村落的交换机连在了一起。结果发现一件奇怪的事:两个村落间竟然不能相互通信。怎么着,原来那边的电脑和他们用的不是一套操作系统,这导致信息间的传送形式的不匹配。在这期间,还有其他村落的人也来找过小A,可是小A发现,每个村子之间用的操作系统都不一样。

这可咋办呐?难道以后只能各自村子玩各自的了吗?为了解决这一问题,各村的小伙伴们坐在一起组织了一场会议,最终得出了一套解决方案:采用同样的信息传送形式(像不像秦始皇统一度量衡)。

那如何实现呢?小伙伴们规定,不同的村子间先在各自的操作系统上加上一套相同的协议。不同村落通信时,信息经协议加工成统一形式,再经由一个特殊的设备(这个设备就跟电脑一样有自己独立的 MAC 地址,而且同时还能帮我把数据包做一次转发)传送出去。这个设备就叫做路由器。路由器通过IP地址寻址,我们说它工作在计算机的网络层。

这样,经由如此的一系列改装,小A终于带领村民们实现了整个乡镇的通信。随着越来越多的城里人也加入小A的协议,小A带领村民逐步实现了全市、全国乃至全世界的通信。这一套协议便是TCP/IP协议簇,互联网也便这样形成了。

然而,即便如今全网络已遍布了全世界,在小A和村里的小伙伴对战帝国时代的时候,也仍然用着交换机。只有和外面更大的世界交流的时候才用到路由器。

再来仔细看下IP地址和路由器的工作原理

注意,路由器的每一个端口,都有独立的 MAC 地址

好了,现在交换机的 MAC 地址表中,只需要多出一条 MAC 地址 ABAB 与其端口的映射关系,就可以成功把数据包转交给路由器了,这条搞定。

那如何做到,把发送给 C 和 D,甚至是把发送给 DEFGH.... 的数据包,统统先发送给路由器呢?

不难想到这样一个点子,假如电脑 C 和 D 的 MAC 地址拥有共同的前缀,比如分别是

C 的 MAC 地址:FFFF-FFFF-CCCC D 的 MAC 地址:FFFF-FFFF-DDDD

那我们就可以说,将目标 MAC 地址为 FFFF-FFFF-?开头的,统统先发送给路由器。

这样是否可行呢?答案是否定的。

IP地址的诞生

我们先从现实中 MAC 地址的结构入手,MAC地址也叫物理地址、硬件地址,长度为 48 位,一般这样来表示

00-16-EA-AE-3C-40

它是由网络设备制造商生产时烧录在网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写)。

其中前 24 位(00-16-EA)代表网络硬件制造商的编号,后 24 位(AE-3C-40)是该厂家自己分配的,一般表示系列号。

只要不更改自己的 MAC 地址,MAC 地址在世界是唯一的。形象地说,MAC地址就如同身份证上的身份证号码,具有唯一性。

那如果你希望向上面那样表示将目标 MAC 地址为 FFFF-FFFF-?开头的,统一从路由器出去发给某一群设备(后面会提到这其实是子网的概念),那你就需要要求某一子网下统统买一个厂商制造的设备,要么你就需要要求厂商在生产网络设备烧录 MAC 地址时,提前按照你规划好的子网结构来定 MAC 地址,并且日后这个网络的结构都不能轻易改变。

这显然是不现实的。

于是你发明了一个新的地址,给每一台机器一个 32 位的编号,如:

11000000101010000000000000000001

你觉得有些不清晰,于是把它分成四个部分,中间用点相连。

11000000.10101000.00000000.00000001

你还觉得不清晰,于是把它转换成 10 进制。

192.168.0.1

最后你给了这个地址一个响亮的名字,IP 地址。现在每一台电脑,同时有自己的 MAC 地址,又有自己的 IP 地址,只不过 IP 地址是软件层面上的,可以随时修改,MAC 地址一般是无法修改的。

这样一个可以随时修改的 IP 地址,就可以根据你规划的网络拓扑结构,来调整了。

如上图所示,假如我想要发送数据包给 ABCD 其中一台设备,不论哪一台,我都可以这样描述,"将 IP 地址为 192.168.0 开头的全部发送给到路由器,之后再怎么转发,交给它!",巧妙吧。

路由器的诞生

路由器诞生了,专门负责IP地址的寻找。那报文交给路由器之后,路由器又是怎么把数据包准确转发给指定设备的呢?

别急我们慢慢来。

我们先给上面的组网方式中的每一台设备,加上自己的 IP 地址

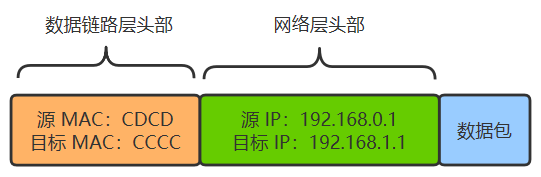

现在两个设备之间传输,除了加上数据链路层的头部之外,还要再增加一个网络层的头部。

假如 A 给 B 发送数据,由于它们直接连着交换机,所以 A 直接发出如下数据包即可,其实网络层没有体现出作用。

但假如 A 给 C 发送数据,A 就需要先转交给路由器,然后再由路由器转交给 C。由于最底层的传输仍然需要依赖以太网,所以数据包是分成两段的。

A ~ 路由器这段的包如下:

路由器到 C 这段的包如下:

好了,上面说的两种情况(A->B,A->C),相信细心的读者应该会有不少疑问,下面我们一个个来展开

子网的由来

A 给 C 发数据包,怎么知道是否要通过路由器转发呢?

答案:子网

如果源 IP 与目的 IP 处于一个子网,直接将包通过交换机发出去。

如果源 IP 与目的 IP 不处于一个子网,就交给路由器去处理。

好,那现在只需要解决,什么叫处于一个子网就好了。

-

192.168.0.1 和 192.168.0.2 处于同一个子网

-

192.168.0.1 和 192.168.1.1 处于不同子网

这两个是我们人为规定的,即我们想表示,对于 192.168.0.1 来说:

192.168.0.xxx 开头的,就算是在一个子网,否则就是在不同的子网。

那对于计算机来说,怎么表达这个意思呢?于是人们发明了子网掩码的概念

假如某台机器的子网掩码定为 255.255.255.0

这表示,将源 IP 与目的 IP 分别同这个子网掩码进行与运算****,相等则是在一个子网,不相等就是在不同子网,就这么简单。

比如

-

A电脑:192.168.0.1 & 255.255.255.0 = 192.168.0.0

-

B电脑:192.168.0.2 & 255.255.255.0 = 192.168.0.0

-

C电脑:192.168.1.1 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0

-

D电脑:192.168.1.2 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0

那么 A 与 B 在同一个子网,C 与 D 在同一个子网,但是 A 与 C 就不在同一个子网,与 D 也不在同一个子网,以此类推。

所以如果 A 给 C 发消息,A 和 C 的 IP 地址分别 & A 机器配置的子网掩码,发现不相等,则 A 认为 C 和自己不在同一个子网,于是把包发给路由器,就不管了,之后怎么转发,A 不关心。

A 如何知道,哪个设备是路由器?

答案:在 A 上要设置默认网关

上一步 A 通过是否与 C 在同一个子网内,判断出自己应该把包发给路由器,那路由器的 IP 是多少呢?

其实说发给路由器不准确,应该说 A 会把包发给默认网关。

对 A 来说,A 只能直接把包发给同处于一个子网下的某个 IP 上,所以发给路由器还是发给某个电脑,对 A 来说也不关心,只要这个设备有个 IP 地址就行。

所以默认网关,就是 A 在自己电脑里配置的一个 IP 地址,以便在发给不同子网的机器时,发给这个 IP 地址。

仅此而已!

路由表的由来(和Mac表的由来好像,都是逼出来的)

路由器如何知道C在哪里?

答案:路由表

现在 A 要给 C 发数据包,已经可以成功发到路由器这里了,最后一个问题就是,路由器怎么知道,收到的这个数据包,该从自己的哪个端口出去,才能直接(或间接)地最终到达目的地 C 呢。

路由器收到的数据包有目的 IP 也就是 C 的 IP 地址,需要转化成从自己的哪个端口出去,很容易想到,应该有个表,就像 MAC 地址表一样。

这个表就叫路由表。

至于这个路由表是怎么出来的,有很多路由算法,本文不展开,因为我也不会哈哈~

不同于 MAC 地址表的是,路由表并不是一对一这种明确关系,我们下面看一个路由表的结构。

| 目的地址 | 子网掩码 | 下一跳 | 端口 |

|---|---|---|---|

| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 0 | |

| 192.168.0.254 | 255.255.255.255 | 0 | |

| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 1 | |

| 192.168.1.254 | 255.255.255.255 | 1 |

我们学习一种新的表示方法,由于子网掩码其实就表示前多少位表示子网的网段,所以如 192.168.0.0(255.255.255.0) 也可以简写为 192.168.0.0/24

| 目的地址 | 下一跳 | 端口 |

|---|---|---|

| 192.168.0.0/24 | 0 | |

| 192.168.0.254/32 | 0 | |

| 192.168.1.0/24 | 1 | |

| 192.168.1.254/32 | 1 |

这就很好理解了,路由表就表示,192.168.0.xxx 这个子网下的,都转发到 0 号端口,192.168.1.xxx 这个子网下的,都转发到 1 号端口。下一跳列还没有值,我们先不管

配合着结构图来看(这里把子网掩码和默认网关都补齐了)

刚才说的都是 IP 层,但发送数据包的数据链路层需要知道 MAC 地址,可是我只知道 IP 地址该怎么办呢?

答案:arp

假如你(A)此时不知道你同伴 B 的 MAC 地址(现实中就是不知道的,刚刚我们只是假设已知),你只知道它的 IP 地址,你该怎么把数据包准确传给 B 呢?

答案很简单,在网络层,我需要把 IP 地址对应的 MAC 地址找到,也就是通过某种方式,找到 192.168.0.2 对应的 MAC 地址 BBBB。

这种方式就是 arp 协议,同时电脑 A 和 B 里面也会有一张 arp 缓存表,表中记录着 IP 与 MAC 地址的对应关系。

| IP 地址 | MAC 地址 |

|---|---|

| 192.168.0.2 | BBBB |

一开始的时候这个表是空的,电脑 A 为了知道电脑 B(192.168.0.2)的 MAC 地址,将会广播一条 arp 请求,B 收到请求后,带上自己的 MAC 地址给 A 一个响应。此时 A 便更新了自己的 arp 表。

这样通过大家不断广播 arp 请求,最终所有电脑里面都将 arp 缓存表更新完整。

整个传输过程

从各个节点的视角来看

电脑视角:

-

首先我要知道我的 IP 以及对方的 IP

-

通过子网掩码判断我们是否在同一个子网

-

在同一个子网就通过 arp 获取对方 mac 地址直接扔出去

-

不在同一个子网就通过 arp 获取默认网关的 mac 地址直接扔出去

交换机视角:

-

我收到的数据包必须有目标 MAC 地址

-

通过 MAC 地址表查映射关系

-

查到了就按照映射关系从我的指定端口发出去

-

查不到就所有端口都发出去

路由器视角:

-

我收到的数据包必须有目标 IP 地址

-

通过路由表查映射关系

-

查到了就按照映射关系从我的指定端口发出去(不在任何一个子网范围,走其路由器的默认网关也是查到了)

-

查不到则返回一个路由不可达的数据包

如果你嗅觉足够敏锐,你应该可以感受到下面这句话:

网络层(IP协议)本身没有传输包的功能,包的实际传输是委托给数据链路层(以太网中的交换机)来实现的。

涉及到的三张表分别是

-

交换机中有 MAC 地址表用于映射 MAC 地址和它的端口

-

路由器中有路由表用于映射 IP 地址(段)和它的端口

-

电脑和路由器中都有** arp 缓存表**用于缓存 IP 和 MAC 地址的映射关系

这三张表是怎么来的

-

MAC 地址表是通过以太网内各节点之间不断通过交换机通信,不断完善起来的。

-

路由表是各种路由算法 + 人工配置逐步完善起来的。

-

arp 缓存表是不断通过 arp 协议的请求逐步完善起来的。

知道了以上这些,目前网络上两个节点是如何发送数据包的这个过程,就完全可以解释通了!

参考的网络拓扑图

那接下来我们就放上参考的 最后一个网络拓扑图吧,请做好 战斗 准备!

这时路由器 1 连接了路由器 2,所以其路由表有了下一条地址这一个概念,所以它的路由表就变成了这个样子。如果匹配到了有下一跳地址的一项,则需要再次匹配,找到其端口,并找到下一跳 IP 的 MAC 地址。

也就是说找来找去,最终必须能映射到一个端口号,然后从这个端口号把数据包发出去。

| 目的地址 | 下一跳 | 端口 |

|---|---|---|

| 192.168.0.0/24 | 0 | |

| 192.168.0.254/32 | 0 | |

| 192.168.1.0/24 | 1 | |

| 192.168.1.254/32 | 1 | |

| 192.168.2.0/24 | 192.168.100.5 | |

| 192.168.100.0/24 | 2 | |

| 192.168.100.4/32 | 2 |

这时如果 A 给 F 发送一个数据包,能不能通呢?如果通的话整个过程是怎样的呢?

详细过程动画描述:

详细过程文字描述:

1. 首先 A(192.168.0.1)通过子网掩码(255.255.255.0)计算出自己与 F(192.168.2.2)并不在同一个子网内,于是决定发送给默认网关(192.168.0.254)

2. A 通过 ARP 找到 默认网关 192.168.0.254 的 MAC 地址。

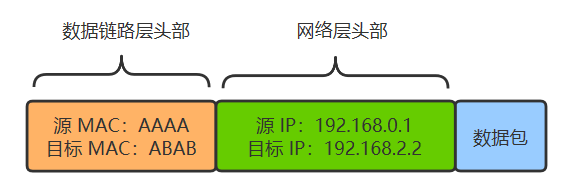

3. A 将源 MAC 地址(AAAA)与网关 MAC 地址(ABAB)封装在数据链路层头部,又将源 IP 地址(192.168.0.1)和目的 IP 地址(192.168.2.2)(注意这里千万不要以为填写的是默认网关的 IP 地址,从始至终这个数据包的两个 IP 地址都是不变的,只有 MAC 地址在不断变化)封装在网络层头部,然后发包

4. 交换机 1 收到数据包后,发现目标 MAC 地址是 ABAB,转发给路由器1

5. 数据包来到了路由器 1,发现其目标 IP 地址是 192.168.2.2,查看其路由表,发现了下一跳的地址是 192.168.100.5*

6. 所以此时路由器 1 需要做两件事,第一件是再次匹配路由表,发现匹配到了端口为 2,于是将其封装到数据链路层,最后把包从 2 号口发出去。

7. 此时路由器 2 收到了数据包,看到其目的地址是 192.168.2.2,查询其路由表,匹配到端口号为 1,准备从 1 号口把数据包送出去。

8. 但此时路由器 2 需要知道 192.168.2.2 的 MAC 地址了,于是查看其 arp 缓存,找到其 MAC 地址为 FFFF,将其封装在数据链路层头部,并从 1 号端口把包发出去。

9. 交换机 3 收到了数据包,发现目的 MAC 地址为 FFFF,查询其 MAC 地址表,发现应该从其 6 号端口出去,于是从 6 号端口把数据包发出去。

10.F 最终收到了数据包!**并且发现目的 MAC 地址就是自己,于是收下了这个包

总结:交换机适合局域网内互联,路由器实现全网段互联。

根据 OSI模型的网络体系划分,自底向上,路由器 工作在第三层(网络层),而我们常说的交换机 工作在第二层(链路层)(目前有更加高级的三层交换机,四层交换机,甚至还有七层交换机)

它们的主要工作如下:

路由器:寻址,转发(依靠 IP 地址)

交换机:过滤,转发(依靠 MAC 地址)

我们可以看出这两者的主要工作就是转发数据,但是不同之处是,依靠的地址不同,这是一个根本区别!

路由器内有一份路由表,里面有它的寻址信息(就像是一张地图),它收到网络层的数据报后,会根据路由表和选路算法将数据报转发到下一站(可能是路由器、交换机、目的主机)

交换机内有一张MAC表,里面存放着和它相连的所有设备的MAC地址,它会根据收到的数据帧的首部信息内的目的MAC地址在自己的表中查找,如果有就转发,如果没有就放弃

我们来看一个网络拓扑图例子:

通过拓扑图我们应该知道:

每一个路由器与其之下连接的设备,其实构成一个局域网

交换机工作在路由器之下,就是也就是交换机工作在局域网内

交换机用于局域网内网的数据转发

路由器用于连接局域网和外网

举个例子:

我们每个人相当于主机,路由器相当于快递员,宿管大爷相当于交换机,学校是一个局域网

快递员根据学校地址(IP)把包裹送到学校,再根据公寓号(子网IP)把快递交给这个公寓的宿管大爷,宿管大爷根据你的名字(MAC)交给你

它们两个可不可以少一个?

交换机在局域网内工作,它根据 MAC 地址转发数据,如果没有了路由器在网络层寻址,那么我们的数据就不能发送到其他网络终端上去了

路由器内集成了交换机的功能,主机与路由器相连也可以实现数据转发,但是不足之处是:

可扩展的接口不如交换机多

交换机通常由硬件加速转发,路由器主要靠软件寻址,速度慢

实际网络数据转发过程

此处参考:微信公众号:码农翻身,作者:刘欣

通过一个实际网络数据转发的过程,我们可以更好的理解路由器与交换机的区别所在

假设你使用电脑访问www.baidu.com

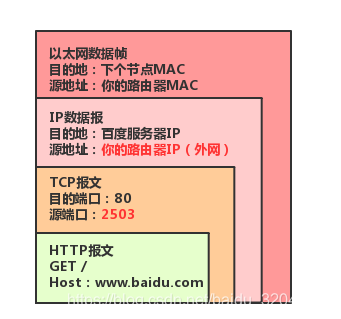

你的电脑先在应用层打包一个 HTTP报文(超文本传输协议,简单的请求响应协议,指定了客户端能发送什么消息给服务端以及得到什么响应),然后在传输层在打包成 TCP报文(可靠数据传输),然后再根据 DNS 查到的 IP 在网络层打包成 IP数据报,然后在通过链路层打包成以太网数据帧,发送给你的交换机:

你的交换机收到后,重新包装数据帧,再发送给你的路由器:

你的路由器利用 NAT(Network Address Translation),将你的主机IP(局域网IP)转换为外网IP,还会修改端口号,对外完全隐藏你的主机,再根据路由表选择一条合适的路径进行转发:

在接下来的过程中,每个节点都只改变 MAC 地址,然后在网络中一路向着目的地发送。

这里可能还有个问题,我输入的时候是域名,经过DNS解析后也是IP,怎么就找到了对应服务器的网卡的,毕竟IP是个虚拟概念,最终还是要找到mac地址,才能实现真正的通信。

其实最开始a与b通信,确实只知道b的ip地址,但是这时A会发一个ARP广播:我的IP是xxx,mac是XXX想知道IP为B的mac是多少 这个广播会被本局域网内所有主机收到 但是只有B会相应 并且向A回复一个ARP响应。(通过ARP协议就A就知道了目标端的mac地址)。

如果不在一个局域网呢?(也就是不在一个网段):这时候就出现了跨三层交换机

所以当 A 向 B 发送数据时, A 并不会直接把数据给 B ,而是交给自己的网关,所以 A 首先会 ARP 广播请求 网关 的 MAC 地址 A 得到网关的 MAC 地址后,以它为数据帧的目标 MAC 地址进行封装数据,并发送出去。Router1 收到该帧后,检查该帧的目标 IP ,并到自己的路由表查找如何到达该网段 发现能够到,并且下一跳地址是 routerB 的 s0 端口,于是将数据重新封装,将源地址改为 s0 端口 MAC 地址,目标 MAC 地址改为 router2 的 s0 端口 MAC 址址,并发送给 router2。如此下去,最后一个路由(routerN )收到该帧,发现目标 IP 就在自己的直连网段,于是查看 ARP 缓存,如果找到该 IP 的 MAC 地址,则以该 MAC 地址封装数据发送出去,如果在 ARP 缓存没找到,则发出 ARP 广播,请求该 IP 的 MAC 地址,得到对应的 MAC 地址后,再发送给主机 B

在以上数据传递过程中,我们发现,数据帧的源 IP 和目标 IP 始终是不变的,而经过每个路由进行重新封装数据时 MAC 地址则在不断的变化,总是以自己的地址作为源 MAC 地址,下一跳的地址作为目标 MAC 地址

关于NAT:

NAT是一种网络隐蔽技术,它通过建立IP地址映射来隐藏内部的网络

它的主要功能有:

提高内部网络的安全性

共享网络地址,减少地址消耗

NAT主要有三种实现方式:

静态NAT(Basic NAT):最基本的网络转换实现,只转换IP地址,建立IP地址的一对一映射,不支持端口转换

网络地址端口转换(NAPT):这种方式支持端口的映射,并允许多台主机共享一个公网IP地址

端口多路复用(Port address Translation,PAT):是指改变外出数据包的源端口并进行端口转换,即端口地址转换.采用端口多路复用方式。

下面这个大图详细描述了各层次协议:

参考文献:IP寻址详细过程详解

集线器、交换机与路由器有什么区别?_Java学习-CSDN博客_集线器,交换机,路由器三者的区别是什么

375

375

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?