tcp的半关闭状态

tcp的连接超时处理(类似于超时重传)

tcp 的滑动窗口(可靠性)

转载来 http://blog.csdn.net/wdscq1234/article/details/52444277(多谢)

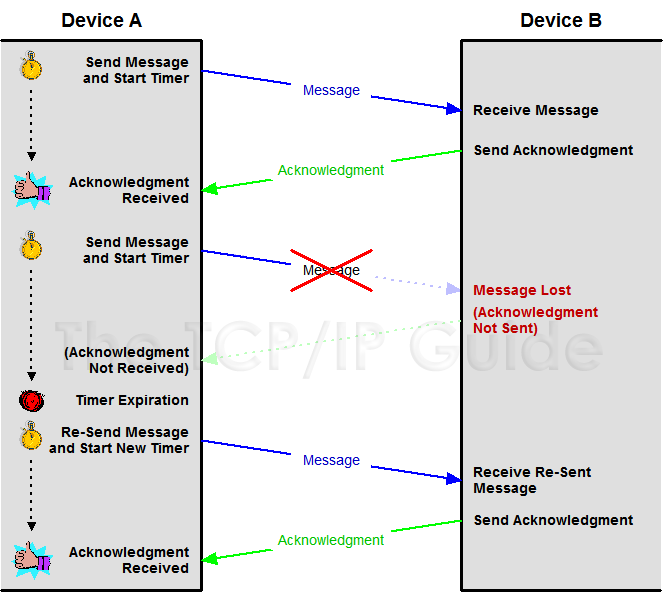

IP层协议属于不可靠的协议,IP层并不关系数据是否发送到了对端,TCP通过确认机制来保证数据传输的可靠性,在比较早的时候使用的是send--wait--send的模式,其实这种模式叫做stop-wait模式,发送数据方在发送数据之后会启动定时器,但是如果数据或者ACK丢失,那么定时器到期之后,收不到ACK就认为发送出现状况,要进行重传。这样就会降低了通信的效率,如下图所示,这种方式被称为 positive acknowledgment with retransmission (PAR)

滑动窗口

可以假设一下,来优化一下PAR效率低的缺点,比如我让发送的每一个包都有一个id,接收端必须对每一个包进行确认,这样设备A一次多发送几个片段,而不必等候ACK,同时接收端也要告知它能够收多少,这样发送端发起来也有个限制,当然还需要保证顺序性,不要乱序,对于乱序的状况,我们可以允许等待一定情况下的乱序,比如说先缓存提前到的数据,然后去等待需要的数据,如果一定时间没来就DROP掉,来保证顺序性!

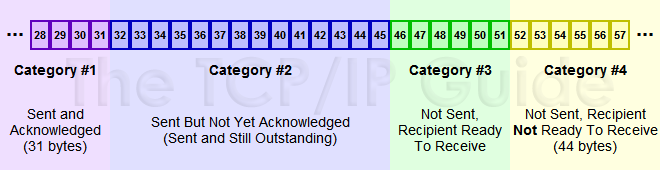

在TCP/IP协议栈中,滑动窗口的引入可以解决此问题,先来看从概念上数据分为哪些类

1. Sent and Acknowledged:这些数据表示已经发送成功并已经被确认的数据,比如图中的前31个bytes,这些数据其实的位置是在窗口之外了,因为窗口内顺序最低的被确认之后,要移除窗口,实际上是窗口进行合拢,同时打开接收新的带发送的数据

2. Send But Not Yet Acknowledged:这部分数据称为发送但没有被确认,数据被发送出去,没有收到接收端的ACK,认为并没有完成发送,这个属于窗口内的数据。

3. Not Sent,Recipient Ready to Receive:这部分是尽快发送的数据,这部分数据已经被加载到缓存中,也就是窗口中了,等待发送,其实这个窗口是完全有接收方告知的,接收方告知还是能够接受这些包,所以发送方需要尽快的发送这些包

4. Not Sent,Recipient Not Ready to Receive: 这些数据属于未发送,同时接收端也不允许发送的,因为这些数据已经超出了发送端所接收的范围

对于接收端也是有一个接收窗口的,类似发送端,接收端的数据有3个分类,因为接收端并不需要等待ACK所以它没有类似的接收并确认了的分类,情况如下

1. Received and ACK Not Send to Process:这部分数据属于接收了数据但是还没有被上层的应用程序接收,也是被缓存在窗口内

2. Received Not ACK: 已经接收并,但是还没有回复ACK,这些包可能输属于Delay ACK的范畴了

3. Not Received:有空位,还没有被接收的数据。

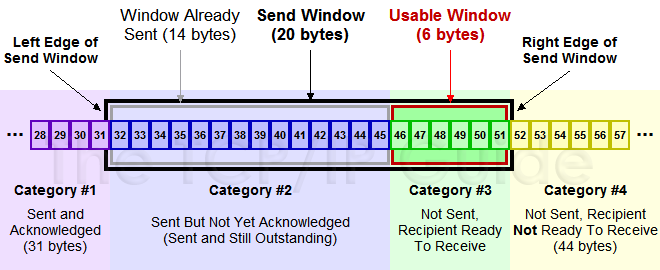

发送窗口和可用窗口

对于发送方来讲,窗口内的包括两部分,就是发送窗口(已经发送了,但是没有收到ACK),可用窗口,接收端允许发送但是没有发送的那部分称为可用窗口。

1. Send Window : 20个bytes 这部分值是有接收方在三次握手的时候进行通告的,同时在接收过程中也不断的通告可以发送的窗口大小,来进行适应

2. Window Already Sent: 已经发送的数据,但是并没有收到ACK。

滑动窗口原理

TCP并不是每一个报文段都会回复ACK的,可能会对两个报文段发送一个ACK,也可能会对多个报文段发送1个ACK【累计ACK】,比如说发送方有1/2/3 3个报文段,先发送了2,3 两个报文段,但是接收方期望收到1报文段,这个时候2,3报文段就只能放在缓存中等待报文1的空洞被填上,如果报文1,一直不来,报文2/3也将被丢弃,如果报文1来了,那么会发送一个ACK对这3个报文进行一次确认。

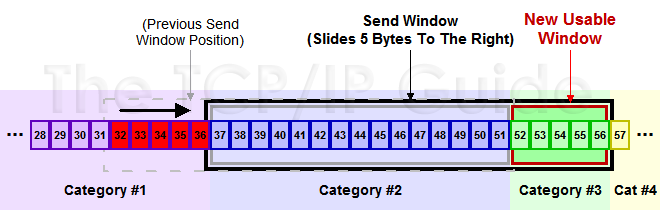

举一个例子来说明一下滑动窗口的原理:

1. 假设32~45 这些数据,是上层Application发送给TCP的,TCP将其分成四个Segment来发往internet

2. seg1 32~34 seg3 35~36 seg3 37~41 seg4 42~45 这四个片段,依次发送出去,此时假设接收端之接收到了seg1 seg2 seg4

3. 此时接收端的行为是回复一个ACK包说明已经接收到了32~36的数据,并将seg4进行缓存(保证顺序,产生一个保存seg3 的hole)

4. 发送端收到ACK之后,就会将32~36的数据包从发送并没有确认切到发送已经确认,提出窗口,这个时候窗口向右移动

5. 假设接收端通告的Window Size仍然不变,此时窗口右移,产生一些新的空位,这些是接收端允许发送的范畴

6. 对于丢失的seg3,如果超过一定时间,TCP就会重新传送(重传机制),重传成功会seg3 seg4一块被确认,不成功,seg4也将被丢弃

就是不断重复着上述的过程,随着窗口不断滑动,将真个数据流发送到接收端,实际上接收端的Window Size通告也是会变化的,接收端根据这个值来确定何时及发送多少数据,从对数据流进行流控。原理图如下图所示:

tcp的流量控制

流量控制方面主要有两个要点需要掌握。一是TCP利用滑动窗口实现流量控制的机制;二是如何考虑流量控制中的传输效率。(动态窗口调整)每次的ack中包括对方可以容纳的窗口大小

1. 流量控制

所谓流量控制,主要是接收方传递信息给发送方,使其不要发送数据太快,是一种端到端的控制。主要的方式就是返回的ACK中会包含自己的接收窗口的大小,并且利用大小来控制发送方的数据发送:

这里面涉及到一种情况,如果B已经告诉A自己的缓冲区已满,于是A停止发送数据;等待一段时间后,B的缓冲区出现了富余,于是给A发送报文告诉A我的rwnd大小为400,但是这个报文不幸丢失了,(ack丢失一直丢失中)于是就出现A等待B的通知||B等待A发送数据的死锁状态。为了处理这种问题,TCP引入了持续计时器(Persistence

timer),当A收到对方的零窗口通知时,就启用该计时器,时间到则发送一个1字节的探测报文,对方会在此时回应自身的接收窗口大小,如果结果仍未0,则重设持续计时器,继续等待。

2. 传递效率

一个显而易见的问题是:单个发送字节单个确认,和窗口有一个空余即通知发送方发送一个字节,无疑增加了网络中的许多不必要的报文(请想想为了一个字节数据而添加的40字节头部吧!),所以我们的原则是尽可能一次多发送几个字节,或者窗口空余较多的时候通知发送方一次发送多个字节。对于前者我们广泛使用Nagle算法,即:

*1. 若发送应用进程要把发送的数据逐个字节地送到TCP的发送缓存,则发送方就把第一个数据字节先发送出去,把后面的字节先缓存起来;

*2. 当发送方收到第一个字节的确认后(也得到了网络情况和对方的接收窗口大小),再把缓冲区的剩余字节组成合适大小的报文发送出去;

*3. 当到达的数据已达到发送窗口大小的一半或以达到报文段的最大长度时,就立即发送一个报文段;

对于后者我们往往的做法是让接收方等待一段时间,或者接收方获得足够的空间容纳一个报文段或者等到接受缓存有一半空闲的时候,再通知发送方发送数据。

3拥塞控制

1. 拥塞:即对资源的需求超过了可用的资源。若网络中许多资源同时供应不足,网络的性能就要明显变坏,整个网络的吞吐量随之负荷的增大而下降。

拥塞控制:防止过多的数据注入到网络中,这样可以使网络中的路由器或链路不致过载。拥塞控制所要做的都有一个前提:网络能够承受现有的网络负荷。拥塞控制是一个全局性的过程,涉及到所有的主机、路由器,以及与降低网络传输性能有关的所有因素。

拥塞控制代价:需要获得网络内部流量分布的信息。在实施拥塞控制之前,还需要在结点之间交换信息和各种命令,以便选择控制的策略和实施控制。这样就产生了额外的开销。拥塞控制还需要将一些资源分配给各个用户单独使用,使得网络资源不能更好地实现共享。

3拥塞控制的方法

慢启动:

19万+

19万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?