大家新年好,我是小枣君。

春节后的第一篇原创文章,我来填个坑,把年前那篇《什么是电子管(真空管)》(链接)的续集写完,也就是今天这篇——《什么是晶体管》。

在上篇文章中,我给大家提到,电子管虽然能够实现检波和放大,但是存在很多缺点,例如体积大、故障率高、容易损坏(玻璃管子)、发热大、能耗高等等。

正因为有这些缺点,专家们一直在思考,是不是有性能更好、缺点更少的元器件,可以取代电子管,支撑电子产业的长远发展。

想着想着,他们将目光放到了矿石检波器的身上。

█ 矿石检波器——世界上最早的半导体器件

矿石检波器比电子管历史更加悠久。它利用的,是一些天然矿石(金属硫化物)的电流单向导通特性(详见上篇)。

这种特性,其实并不新奇。在很多很多年以前,就已经有人发现了这种特性。

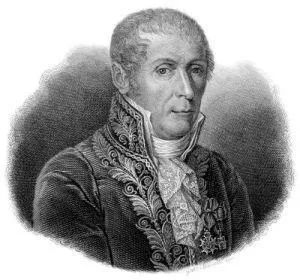

1782年,意大利著名物理学家亚历山德罗·伏特(Alessandro Volta),经过实验总结,发现固体物质大致可以分为三种:

第一种,像金银铜铁等这样的金属,极易导电,称为导体;

第二种,像木材、玻璃、陶瓷、云母等这样的材料,不易导电,称为绝缘体;

第三种,介于导体和绝缘体之间,会缓慢放电。

第三种材料的奇葩特性,伏特将其命名为“Semiconducting Nature”,也就是“半导体特性”。这是人类历史上第一次出现“半导体”这一称呼。

亚历山德罗·伏特

后来,陆续有多位科学家,有意或无意中,发现了一些半导体特性现象。例如:

1833年,迈克尔·法拉第(Michael Faraday)发现,硫化银在温度升高时,电阻反而会降低(半导体的热敏特性)。

1839年,法国科学家亚历山大·贝克勒尔(Alexandre Edmond Becquerel)发现,光照可以使某些材料的两端产生电势差(半导体的光伏效应)。

1873年,威勒毕·史密斯(Willoughby Smith)发现,在光线的照射下,硒材料的电导率会增加(半导体的光电导效应)。

……

这些现象,当时没有人能够解释,也没有引起太多关注。

1874年,德国科学家卡尔·布劳恩(Karl Ferdinand Braun)发现了前面所说的天然矿石(金属硫化物)的电流单向导通特性。这是一个巨大的里程碑。

卡尔·布劳恩

可惜的是,布劳恩并没有重视这个发现,反而转去研究阴极射线管(也就是CRT,它是现代显示技术的基础)。

后来,海因里希·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)成功证实了无线电磁波的存在,布劳恩又转回无线电的研究。他与马可尼合作,大幅改进了早期的无线通信系统。两人共同获得了1909年的诺贝尔物理学奖。

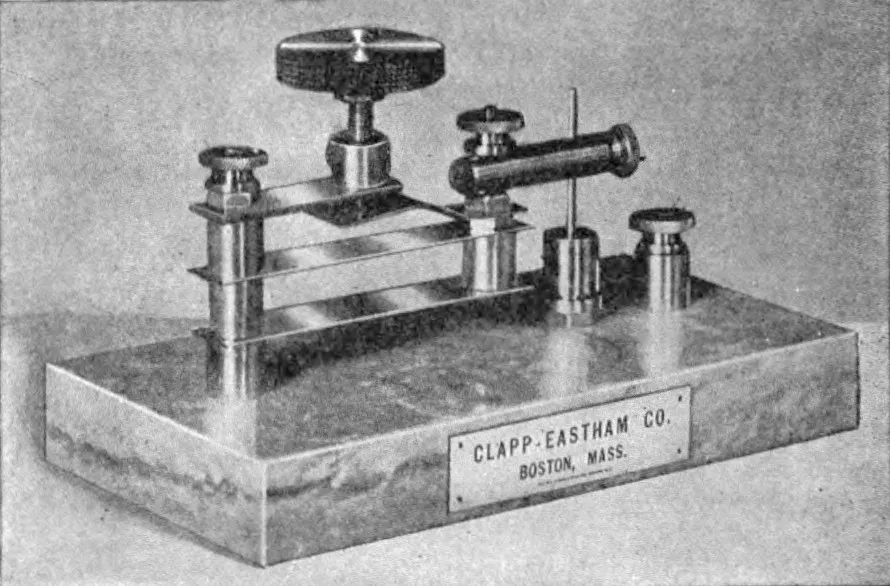

1906年,美国工程师格林里夫·惠特勒·皮卡德(Greenleaf Whittier Pickard),基于黄铜矿石晶体,发明了著名的矿石检波器(crystal detector),也被称为“猫胡须检波器”(检波器上有一根探针,很像猫的胡须,因此得名)。

矿石检波器

矿石检波器是人类最早的半导体器件。它的出现,是半导体材料的一次“灵光乍现”。尽管它存在一些缺陷(品控差,工作不稳定,因为矿石纯度不高),但有力推动了无线电通信的发展。基于矿石检波器制造的收音机产品大量普及,极大加强了人类信息的传递。

人们使用着矿石检波器,却始终想不明白它的工作原理。在此后的30余年里,人们反复思考——为什么会有半导体材料?为什么半导体材料可以实现单向导电?

早期的时候,很多人甚至怀疑半导体材料是否真的存在。著名物理学家泡利(Pauli)曾经表示:“人们不应该研究半导体,那是一个肮脏的烂摊子,有谁知道是否有半导体的存在。”

█ 量子力学——半导体的理论基石

1904年,世界上第一个电子管(真空管)诞生,标志着人类进入了电子管时代。电子管的崛起,降低了人们对矿石检波器和半导体技术的关注热情。

<

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?