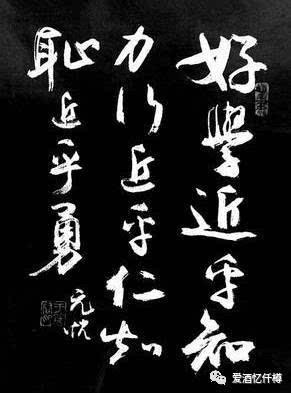

好学近乎知--力行近乎仁--知耻近乎勇

在《中庸》里面讲到,“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇”。一个人好学很重要,虽然未必有智慧,但是能够好学的人,他就近乎智。好学的人一定是善于将老师的教导、圣贤的教导用到自己的生活当中,不可以和生活脱节的。再讲力行,力行就是依教奉行,而且努力的去行。力行近乎仁,我们能不能够成为一个仁人君子,关键是力行到哪里。像这次我们讲《论语》,注重在力行,力行的基础就是《弟子规》,《弟子规》做到了,入《论语》就比较自然,能够比较顺利。《弟子规》教我们怎样做一个好人,而《论语》教导我们怎样做一个仁人、圣人。

还要知耻近乎勇。知耻是知道自己的过错,如果不知道自己过错,就等于不知耻;甚至自己有过错,明知还故犯,这就是无耻了。知耻就接近于勇敢,一个人不是说能够跟别人打斗,打赢别人才叫勇敢,不是;真正的勇敢是能够跟自己的毛病习气格斗,能够打赢自己的毛病习气,控制得住习气,改过自新,这是真正的勇敢。这里讲的智、仁、勇是君子三达德,我们要通过好学、力行、知耻来渐渐达到。而孔子所讲的圣人的境界就是仁,具备了仁,自然就具备智和勇,仁者一定有智慧,一定是勇敢。

孔老夫子说:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。知斯三者,则知所以修身;知所以修身,则知所以治人;知所以治人,则知所以治天下国家矣。”

修身齐家治国平天下,或许每个人都曾有过这样的梦想。而大部分人到了某个年纪之后,就只剩下修身齐家的愿望了。

好学、力行、知耻,不在于治国平天下,而在于心中那一份实实在在的安慰。

好学:即非圣人,则不能生而知之。学而知之亦或是困而学之。其实结果并不重要,关键在于“好”,在于心境。

力行:“仁”在于恻隐之心,更在于脚踏实地而非滔滔不绝。

知耻:一直觉得“知耻”才是这三句话的核心。人可以不学,可以无为,但一定要“知耻”。“知耻”则尚有未来之希望,有努力之基础。知耻而后勇,这才是真真正正应该力行的。

1665

1665

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?