目录

- 第一章:引言1.1 研究背景

- 1.2 研究目的

- 1.3 研究意义

- 第二章:吉利汽车发展史

- 2.1 创立与发展初期(1986年-1997年进入汽车行业前,1997年-约2005年)

- 2.2 技术积累与市场扩张(约2005年-2015年)

- 2.3 国际化进程(约2006年至今)

- 第三章:新能源汽车创新史3.1 早期尝试与突破(约2005年-2015年)

- 3.2 核心技术研发

- 3.3 市场表现与消费者接受度

- 第四章:智能驾驶技术发展4.1 自动驾驶级别划分(SAE J3016标准)

- 4.2 关键技术解析

- 4.3 应用案例分享

- 第五章:未来发展趋势预测5.1 行业趋势概览(2025-2030年及更远)

- 5.2 吉利战略规划解读

- 5.3 面临机遇与挑战

- 第六章:后续车辆维护成本分析6.1 维修保养需求变化:EV vs. ICE

- 6.2 成本构成要素:长期持有成本(TCO)对比

- 6.3 用户经济负担考量

- 第七章:结论与展望7.1 主要研究结论

- 7.2 研究展望与建议

问题背景与核心要素

引言概述: 中国汽车工业的崛起是全球经济格局中一个引人注目的现象,而吉利汽车作为其中的佼佼者,其发展轨迹深刻反映了中国制造业从模仿追赶到自主创新,乃至力图引领部分领域变革的雄心。在全球汽车产业经历电动化、智能化百年未有之大变局的背景下,吉利汽车积极投身于这场浪潮,其从传统汽车制造商向高科技驱动型企业的转型路径,尤其是在新能源汽车和智能驾驶领域的战略布局、技术突破与市场实践,不仅对中国汽车产业的未来走向具有指标意义,也为全球同行提供了独特的观察视角。本研究旨在深度剖析吉利汽车的这一转型历程,探寻其成功的关键要素与未来面临的挑战。

核心议题提炼: 本研究将围绕以下核心议题展开:系统梳理吉利汽车自创立以来的发展脉络,辨析其在不同阶段的关键战略抉择与成长逻辑;深入探究其在新能源汽车领域的创新历程,重点分析其在三电系统、混动技术及纯电平台等方面的核心技术积累与突破;全面解析其在智能驾驶技术方面的研发现状、技术架构与应用前景,评估其在全球智能化浪潮中的竞争力;结合全球汽车产业发展趋势,预测吉利汽车未来的发展方向,并辨识其可能面临的重大机遇与严峻挑战;最后,从消费者视角出发,对新能源汽车(以吉利车型为例)与传统燃油车在长期使用与维护成本方面进行经济性比较分析,为市场提供有价值的参考信息。

研究主线: 本研究将以吉利汽车的“技术创新”和“战略转型”作为贯穿始终的主线。首先,追溯其在燃油车时代通过自主研发和国际并购实现的技术积累与品牌提升;其次,聚焦其响应全球汽车产业变革,果断向新能源时代跨越的决心与实践,分析其在新能源核心技术上的攻坚克难;再次,审视其在智能化浪潮中,特别是在智能驾驶领域的积极探索与领跑尝试;最后,展望未来,探讨其如何在全球汽车产业新格局中持续进化,实现可持续发展。

第一章:引言

1.1 研究背景

中国汽车工业的发展历程波澜壮阔,从最初的全面依赖技术引进与合资生产,到逐步掌握核心技术并涌现出一批具有国际竞争力的自主品牌,实现了历史性的跨越。在这一进程中,民营汽车企业以其灵活的机制和不懈的创新精神,扮演了至关重要的角色。吉利汽车控股有限公司(以下简称“吉利汽车”)作为中国民营汽车企业的杰出代表,其成长轨迹不仅是中国汽车工业发展的一个缩影,更在全球汽车产业版图中占据了日益重要的地位。从最初“造老百姓买得起的车”的朴素愿景,到如今拥有多个全球化品牌、技术实力不断增强的跨国汽车集团,吉利汽车的发展本身即构成了一个极具研究价值的商业案例。

当前,全球汽车产业正经历一场前所未有的深刻变革,通常被概括为“电动化、智能化、网联化、共享化”(简称“新四化”)的趋势。电动化浪潮席卷全球,各国政府纷纷制定禁售燃油车时间表,新能源汽车市场渗透率快速提升;智能化则以自动驾驶和智能座舱为核心,正在重新定义汽车的产品属性与用户体验;网联化使得汽车成为万物互联的重要节点,催生了新的服务模式;共享化则在改变人们的出行方式和汽车消费观念。这场百年未有之大变局,为后发汽车企业提供了换道超车的历史机遇,同时也对传统汽车制造商的生存与发展构成了严峻挑战。

在这一波澜壮阔的变革浪潮中,吉利汽车展现出强烈的战略前瞻性和转型决心。它不仅在传统燃油车领域持续深耕,通过技术创新和品质提升稳固市场地位,更积极拥抱新技术革命,在新能源汽车和智能驾驶领域进行了大规模投入和系统性布局。吉利汽车通过自主研发、技术合作以及战略并购等多种方式,快速积累核心技术,推出了一系列具有市场竞争力的新能源和智能化产品。其发展经验,特别是其在技术创新、战略转型、全球化运营以及应对产业变革方面的实践,对于中国乃至全球汽车产业的未来发展都具有重要的借鉴意义和研究价值。

1.2 研究目的

本研究旨在通过对吉利汽车发展历程、新能源汽车创新及智能驾驶技术演进的系统性分析,达成以下具体研究目的:

- 系统回顾与梳理吉利汽车的关键发展阶段与战略决策: 从其创立初期的艰难起步,到技术积累与市场扩张,再到波澜壮阔的国际化进程,清晰勾勒吉利汽车的成长轨迹,辨析其在不同历史时期的核心战略、重大转折点及其背后的驱动因素。

- 深入分析吉利在新能源汽车领域的技术创新路径、核心竞争力及市场表现: 探究吉利从何时开始涉足新能源汽车,早期尝试遇到了哪些技术瓶颈与市场挑战,如何通过“蓝色吉利行动”等战略规划实现突破。重点剖析其在电池管理系统(BMS)、电机驱动、电控系统、混动技术(如雷神动力)以及纯电动专属架构(如浩瀚SEA架构)等核心技术领域的研发进展与成果。同时,评估其新能源车型(如帝豪EV、银河系列、极氪系列)的市场销量、用户反馈及品牌接受度。

- 详细探讨吉利在智能驾驶技术方面的研发布局、技术水平及商业化应用: 阐释SAE自动驾驶分级标准,明确吉利当前在智能驾驶领域的技术定位(如L2/L2+级功能的普及,向L3/L4级迈进的努力)。深入解析其智能驾驶系统(如“千里浩瀚”智驾系统)的关键技术构成,包括传感器融合方案、AI Drive大模型、决策算法、高精度地图与定位、以及星睿智算中心等算力支持。通过具体应用案例,展示吉利智能驾驶系统在不同场景下的实际表现和用户体验。

- 预测吉利汽车在未来汽车产业变革中的发展机遇与潜在挑战: 结合全球汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势,分析吉利汽车在未来市场竞争格局、技术迭代、供应链安全、国际化拓展等方面可能面临的机遇和挑战。解读其“智能吉利2025”战略及后续规划,评估其应对未来变化的战略适应性。

- 对比分析新能源汽车与传统燃油车在长期使用与维护成本上的差异: 从消费者角度出发,系统比较新能源汽车(以吉利车型为例)与传统燃油车在购置成本、能源费用、维修保养需求、保险、残值等方面的差异,构建全生命周期成本(TCO)模型,为消费者购车决策提供经济性参考,并探讨吉利在降低用户持有成本方面的努力。

1.3 研究意义

本研究对吉利汽车的深度剖析,不仅是对单一企业发展历程的回顾,更是在全球汽车产业深刻变革背景下,对中国汽车工业转型升级路径的一次重要审视。其研究意义主要体现在以下几个方面:

1.3.1 理论意义

- 丰富企业战略转型理论: 吉利汽车从传统制造向高科技驱动型企业的转型,尤其是在新能源和智能化领域的探索,为企业战略转型理论提供了鲜活的中国本土案例。其在面对颠覆性技术冲击时的战略抉择、资源整合、组织变革等方面的实践,有助于深化对后发企业如何在产业变革中实现路径依赖突破和能力再造的理解。

- 深化技术创新与产业升级路径研究: 吉利汽车通过自主研发与国际并购相结合的方式获取核心技术,推动产品升级和品牌向上,其技术积累模式、创新生态构建以及在全球价值链中的地位提升,为发展中国家企业如何通过技术创新实现产业升级提供了有益的经验和理论素材。

- 启示后发企业追赶与超越: 吉利汽车作为民营企业,在市场竞争激烈、技术壁垒高耸的汽车行业中不断成长壮大,其克服初创期困难、抓住市场机遇、实施战略并购并成功整合的历程,对其他后发国家和地区的追赶型企业具有重要的理论启示价值,特别是在如何利用全球资源、应对全球竞争方面。

1.3.2 实践意义

- 为传统车企转型提供借鉴: 在全球汽车产业向电动化、智能化转型的背景下,吉利汽车的战略布局、技术路径选择、组织架构调整以及新业务孵化等方面的经验和教训,可以为其他面临相似转型压力的传统汽车企业提供可参考的战略框架和实施路径。

- 为产业政策制定提供参考: 通过分析吉利汽车在发展过程中与产业政策的互动关系,以及其在新能源、智能网联等新兴领域的发展对产业链的影响,可以为政府部门制定更具前瞻性和有效性的汽车产业发展政策、科技创新激励政策以及国际合作策略提供实证依据。

- 为投资者评估企业价值提供视角: 本研究对吉利汽车核心技术、市场竞争力、未来战略及潜在风险的深入分析,有助于投资者更全面、更深刻地理解汽车企业的内在价值和成长潜力,特别是在技术变革期如何评估企业的技术壁垒、创新能力和长期可持续性。

- 为消费者购车决策提供洞察: 通过对吉利新能源汽车技术特点、市场表现以及与传统燃油车长期使用成本的对比分析,能够帮助消费者更清晰地认识当前汽车技术的发展趋势,了解不同类型汽车产品的优劣势,从而做出更明智的购车选择,并对车辆的长期经济负担有更合理的预期。

第二章:吉利汽车发展史

2.1 创立与发展初期(1986年-1997年进入汽车行业前,1997年-约2005年)

吉利汽车的传奇始于其创始人李书福。他的创业历程充满了中国民营企业家特有的坚韧、敏锐和敢于突破的精神,为吉利后续进军并立足于技术和资本高度密集的汽车产业奠定了基础。

2.1.1 创始人李书福的创业基因与早期积累

李书福于1963年出生于浙江台州的一个农民家庭。高中毕业后,他没有选择传统的道路,而是投身商海。其早期创业经历颇为丰富:1982年,他从开办照相馆起步,完成了原始资本的初步积累 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程,如何从作坊发展到跨国巨头)。随后,他敏锐地捕捉到市场需求,转而生产冰箱配件,并进一步发展到生产电冰箱。到了20世纪90年代初,李书福又将目光投向了装潢材料领域,并取得了相当的成功,据称其装潢厂在1994年产值已超过2亿元 (李书福的创业史:汽车梦,从乡村追寻到全球-中国好故事)。

1993年,李书福再次转型,收购了一家濒临倒闭的国有邮政摩托车厂,正式进入摩托车制造业 (知乎 - 从放牛娃到身家2000亿,李书福和他的吉利汽车)。他从跨式摩托车入手,后转向市场需求旺盛的踏板摩托车,吉利摩托车迅速打开市场。这些连续的创业经历,不仅为李书福积累了宝贵的企业管理经验和市场运作能力,更重要的是锤炼了他洞察市场机遇、果断决策以及在逆境中求生存图发展的企业家精神。同时,这些产业的成功也为他后续实现更大的“汽车梦”积累了必要的资金。

2.1.2 进军汽车行业的决心与背景

尽管在摩托车等领域取得了成功,但李书福的目光投向了更广阔、也更具挑战性的汽车产业。1997年,吉利控股集团正式进入汽车行业 (吉利发展史 – 吉利控股集团官网)。这一决策在当时看来颇为大胆。彼时的中国汽车市场,虽然潜力巨大,但主要由国有大型汽车集团和外资合资品牌主导,民营企业进入的门槛极高,尤其是在生产资质方面受到严格管制。

李书福曾多次公开表示,他造车的初衷是“要为老百姓造买得起的好车” (奋力书写中国汽车产业“突围启示录”——访浙江吉利控股集团有限公司董事长李书福_行业领军_中华工商网)。这一定位精准地把握了当时中国广大普通家庭对汽车的渴望以及市场上经济型轿车供给不足的矛盾。他认为汽车并非神秘之物,“汽车不就是四个轮子加两个沙发”。这种朴素的认知背后,是对传统汽车行业壁垒的挑战和打破垄断的决心。

2.1.3 克服初创挑战

吉利进入汽车行业的初期,面临着诸多难以想象的困难,其中最为关键的是生产资质、技术人才和资金问题。

- 生产资质的获取:这是民营企业造车的“生死符”。在当时国家对汽车产业实行严格目录管理的背景下,没有“准生证”就意味着产品无法合法销售。李书福为此四处奔走,历经波折。据报道,他曾多次尝试,甚至一度寻求挂靠有资质的企业。最终,在中国加入世界贸易组织(WTO)前夕的2001年11月9日,国家经贸委发布了第六批车辆生产企业及产品公告,吉利美日、优利欧等车型赫然在列,吉利由此获得了轿车生产资质 (李书福的创业史:汽车梦,从乡村追寻到全球-中国好故事)。这一刻被视为吉利发展史上的一个关键转折点,李书福曾感慨“入世真是一个重要的转折点” (痴人李书福:如果要失败 也请给我一次失败的机会|李书福|吉利|沃尔沃_新浪财经_新浪网)。

- 技术与人才的匮乏:作为行业新兵,吉利在汽车设计、研发、制造工艺等方面几乎一片空白。为了快速入门,李书福采取了“土办法”——模仿学习。1994年,他曾多次从香港购买奔驰等车型,进行反复拆解和组装,试图理解汽车的构造和原理。甚至有将红旗轿车底盘与奔驰外壳结合,命名为“吉利一号”的尝试 (知乎 - 吉利汽车的发展史?)。为了解决人才短缺问题,吉利很早就开始自主培养人才,例如在2005年,吉利出资建设了三亚市最早、规模最大的本科院校——三亚学院 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程),此前还创办了吉利大学等教育机构,为自身乃至中国汽车产业输送人才。

- 资金压力:汽车产业是典型的资本密集型产业,从厂房建设、设备采购到产品研发、市场推广,都需要巨额资金投入。作为民营企业,吉利在发展初期面临着严峻的融资挑战 (吉利李书福:回望过去40年,我发现不能急功近利)。李书福依靠早期创业积累的资金和滚动式发展,艰难支撑着汽车项目的推进。

吉利汽车早期车型之一,展现了中国民营车企初创时期的产品面貌2.1.4 早期产品与市场定位

吉利汽车早期车型之一,展现了中国民营车企初创时期的产品面貌2.1.4 早期产品与市场定位

1998年8月8日,吉利第一辆自主研发的汽车——吉利豪情在浙江临海基地下线 (吉利集团董事长李书福:“放牛娃”誓让中国汽车跑遍全世界丨40年40人)。这款车以其仅4万多元的低廉价格,在市场上引起了轰动,迅速切入了当时主要由合资品牌占据、但低端市场供给不足的空隙。吉利豪情的亮相,标志着中国民营企业造车史的开端 (知乎 - 回顾中国品牌成长,浅谈吉利汽车发展历程)。

在获得正式生产资质后,吉利相继推出了美日、优利欧、自由舰、金刚等一系列经济型轿车。这些车型普遍以高性价比为主要卖点,满足了当时中国市场对入门级家用轿车的巨大需求。通过低价策略和对细分市场的精准把握,吉利在激烈的市场竞争中站稳了脚跟,并逐步积累了品牌知名度和用户基础。

2.2 技术积累与市场扩张(约2005年-2015年)

在通过低成本策略初步打开市场后,吉利汽车深刻认识到,要想在竞争日益激烈的汽车市场中持续发展并摆脱低端形象,必须依靠技术创新和品质提升。这一阶段,吉利开始从单纯的规模扩张向注重内涵式增长转变,技术积累和品牌向上成为核心战略。

2.2.1 自主研发的觉醒与投入

经历了初创期的模仿学习后,吉利逐渐意识到掌握核心技术的重要性。2007年5月,吉利汽车发布了具有里程碑意义的《宁波宣言》。在宣言中,吉利明确提出要“总体跟进、局部超越、重点突破、招贤纳士、合纵连横、后来居上”,宣告吉利进入战略转型期,目标是从“价格领先”转向“技术领先、质量领先、服务领先、成本领先”,彻底摆脱低质低价的竞争模式,致力于打造具有国际影响力和核心竞争力的汽车品牌 (李书福的创业史:汽车梦,从乡村追寻到全球-中国好故事)。

《宁波宣言》的发布,标志着吉利自主研发意识的全面觉醒。此后,吉利持续加大研发投入,在杭州、临海等地建立了研发中心,并积极引进国内外技术人才,逐步构建起自身的研发体系。这一时期,吉利开始系统性地进行整车平台、发动机、变速器等核心技术的研发工作。

2.2.2 产品品质提升与品牌向上

伴随着研发投入的增加和技术能力的提升,吉利汽车的产品品质得到了显著改善。在设计、制造工艺、零部件采购、质量控制等环节,吉利都进行了系统性的升级。这一努力的成果体现在一系列新车型的推出上。

其中,2009年上市的帝豪EC7系列是吉利品牌向上的重要里程碑。这款车型在设计、安全、配置和品质方面都较以往产品有了质的飞跃,不仅在国内市场取得了优异的销售成绩,成为自主品牌中级轿车的标杆之一,还在C-NCAP碰撞测试中获得了五星安全评价,并在欧洲E-NCAP测试中获得四星评价,这对于当时的自主品牌而言是巨大的突破。帝豪品牌的成功,极大地提升了吉利的品牌形象和市场认可度。

为了提升国际知名度,吉利也积极参与国际顶级车展。例如,2005年,吉利耗资2000多万元,首次参加了被誉为国际车坛“奥运会”的德国法兰克福车展,向世界展示了中国民营造车的力量 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程)。

2.2.3 国内市场份额的逐步扩大

凭借不断提升的产品力和品牌力,吉利汽车在国内市场的销量持续攀升,市场份额稳步扩大。吉利通过丰富产品线,覆盖了从A00级到B级的多个细分市场,满足了不同消费者的需求。同时,吉利也在不断拓展其生产布局,例如在2005年10月,吉利宣布兰州吉利汽车生产基地、湘潭吉利汽车生产基地动工建设 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程),以支撑其快速增长的市场需求。

2.2.4 关键技术突破(燃油车时代)

在燃油车核心技术方面,吉利也取得了一系列重要进展。除了在发动机自主研发方面持续投入外,吉利还通过国际并购获取关键技术。例如,2009年,吉利以5456.34万澳元全资收购了全球第二大自动变速器公司——澳大利亚DSI公司 (吉利如何通过并购打造全球汽车商业帝国?|汽车_新浪财经_新浪网),这对于提升吉利汽车在自动变速器这一核心零部件领域的自主配套能力具有重要战略意义。

在安全技术方面,吉利也持续投入。2016年8月,吉利帝豪GL在全球首次公开进行了“车对车垂直碰撞”试验,展现了其在车辆安全性能方面的自信和实力 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程)。这些技术积累为吉利后续向新能源和智能化转型奠定了坚实的基础。

2.3 国际化进程(约2006年至今)

吉利汽车的国际化战略是其发展史中浓墨重彩的一笔,体现了其创始人的长远眼光和全球化雄心。吉利的国际化并非一蹴而就,而是经历了从早期贸易出口到深度资本运作和技术协同的演进过程。

2.3.1 早期出口尝试与经验积累

吉利的国际化步伐可以追溯到本世纪初。2003年,50辆吉利豪情轿车销往海外,实现了吉利轿车出口“零的突破” (吉利全球化:中国企业出海启示录)。这标志着吉利开始尝试将产品推向国际市场。早期的出口主要集中在发展中国家和地区,产品也以经济型轿车为主。这一阶段,吉利在海外市场面临品牌认知度低、销售渠道建设困难、产品适应性以及复杂的国际贸易法规等诸多挑战。然而,这些早期的尝试为吉利积累了宝贵的国际市场运作经验,并培养了其国际化视野。

2.3.2 里程碑式的海外并购

吉利国际化进程中最为人称道的,无疑是一系列精准而大胆的海外并购。这些并购不仅迅速提升了吉利的技术实力和品牌形象,也深刻改变了其在全球汽车产业中的地位。

- 收购沃尔沃汽车(2010年):这是吉利乃至中国汽车工业史上最具里程碑意义的并购案。早在2002年,当吉利刚刚拿到汽车生产资质不久,创始人李书福就萌生了收购沃尔沃的大胆构想 (吉利全球化:中国企业出海启示录)。当时,沃尔沃汽车在福特汽车旗下经营不善,面临困境。2010年,吉利控股集团正式从福特汽车手中收购沃尔沃汽车100%的股权。这场被誉为“蛇吞象”的收购,在当时引发了广泛的关注和质疑。然而,吉利成功地实践了“吉利是吉利,沃尔沃是沃尔沃”的治理模式,充分放权,支持沃尔沃的全球复兴计划。通过此次收购,吉利不仅获得了沃尔沃在安全、环保、品质以及智能驾驶等方面的先进技术和研发体系,极大地反哺了吉利自主品牌的技术进步和品牌提升,还学习了国际化的管理经验和运营模式。沃尔沃汽车在吉利的赋能下,也实现了销量和品牌影响力的显著回升,成为吉利国际化战略的重要基石 (吉利汽车的全球扩张之路:盘点其成功收购的国际汽车品牌_搜狐汽车_搜狐网)。

吉利收购沃尔沃汽车签约仪式现场,背景板上清晰展示了沃尔沃与吉利的品牌标志入股及收购伦敦出租车公司(LTI,后更名为伦敦电动汽车公司LEVC): 吉利对伦敦标志性的黑色出租车制造商的布局始于2006年的入股,并在2013年完成了全资收购 (中企出海2024丨从资本出海到技术出海,吉利:2024汽车在海外将迎结构性机会_腾讯新闻)。此举的战略意图在于获取其在特定商用车领域的技术积累和经典品牌,并以此为平台推动新能源商用车的研发和全球推广。吉利不仅盘活了这家老牌出租车公司,还将其电动化技术和出行方案引入中国市场,例如推出了定位高端出行市场的“礼帽出行”服务,其车型LEVC TX5即源于此 (吉利如何通过并购打造全球汽车商业帝国?|汽车_新浪财经_新浪网)。

吉利收购沃尔沃汽车签约仪式现场,背景板上清晰展示了沃尔沃与吉利的品牌标志入股及收购伦敦出租车公司(LTI,后更名为伦敦电动汽车公司LEVC): 吉利对伦敦标志性的黑色出租车制造商的布局始于2006年的入股,并在2013年完成了全资收购 (中企出海2024丨从资本出海到技术出海,吉利:2024汽车在海外将迎结构性机会_腾讯新闻)。此举的战略意图在于获取其在特定商用车领域的技术积累和经典品牌,并以此为平台推动新能源商用车的研发和全球推广。吉利不仅盘活了这家老牌出租车公司,还将其电动化技术和出行方案引入中国市场,例如推出了定位高端出行市场的“礼帽出行”服务,其车型LEVC TX5即源于此 (吉利如何通过并购打造全球汽车商业帝国?|汽车_新浪财经_新浪网)。- 收购澳大利亚DSI自动变速器公司(2009年): 如前所述,这次收购旨在掌握自动变速器这一核心零部件的关键技术,完善吉利的产业链布局,减少对外依赖,并提升自身产品的技术含量和竞争力 (吉利如何通过并购打造全球汽车商业帝国?|汽车_新浪财经_新浪网)。

- 收购宝腾汽车及路特斯(2017年): 2017年,吉利控股集团收购了马来西亚汽车制造商宝腾汽车(Proton)49.9%的股份以及英国豪华跑车品牌路特斯(Lotus)51%的股份 (吉利汽车的全球扩张之路:盘点其成功收购的国际汽车品牌_搜狐汽车_搜狐网)。收购宝腾旨在深耕潜力巨大的东南亚市场,通过输入技术和管理经验,帮助宝腾品牌复兴。收购路特斯则是看重其在轻量化技术、底盘调校等跑车领域的深厚积累和高端品牌形象,助力吉利向更高端市场拓展,并加速路特斯的电动化和智能化转型。

2.3.3 从资本出海到技术出海的转变

吉利的国际化并不仅仅停留在资本层面的并购,更重要的是通过并购实现技术协同、知识共享和反向技术输出。收购沃尔沃后,吉利与沃尔沃联合开发了CMA中级车基础模块架构等先进平台技术,这些技术不仅应用于沃尔沃车型,也广泛应用于吉利和领克品牌的车型上,显著提升了自主品牌产品的技术水平和市场竞争力。吉利正从过去的“贸易出海”、“资本出海”向更高阶的“技术出海”和“标准出海”迈进 (中企出海2024丨从资本出海到技术出海,吉利:2024汽车在海外将迎结构性机会_腾讯新闻)。

为支撑全球化发展,吉利构建了全球化的研发和设计体系。根据吉利控股集团官网信息,其在全球拥有五大工程研发中心(杭州、宁波、哥德堡、考文垂、法兰克福)和五大造型设计中心(上海、哥德堡、巴塞罗那、加利福尼亚、考文垂),这些机构专注于核心汽车技术的发展和未来出行方式的探索 (我们的技术 – 吉利控股集团官网)。

2.3.4 全球市场布局与“走出去、走进去、走上去”战略

吉利汽车的产品已销往全球多个国家和地区,海外销量持续增长。例如,吉利汽车集团2023年全年累计出口销量达到274,101辆,同比增长超过38% (吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司)。

吉利汽车集团CEO淦家阅曾提出,吉利汽车的海外布局将坚持“走出去、走进去、走上去”的战略。“走出去”是指产品出口到更多市场;“走进去”是指在当地建立生产基地、研发中心,实现本土化运营;“走上去”则是指提升品牌在海外市场的形象和价值,增强核心竞争力 (“走出去、走进去、走上去”,吉利海外布局加速全球化)。这一战略清晰地指明了吉利国际化从量变到质变的升级路径。吉利通过在不同区域市场采取差异化的策略,例如在欧洲市场依托沃尔沃和领克品牌,在东南亚市场则以宝腾为支点,逐步深化其全球市场布局。

第三章:新能源汽车创新史

在全球汽车产业向低碳化、电动化转型的浪潮中,吉利汽车虽然起步并非最早,但凭借其战略决心和持续投入,在新能源汽车领域逐步构建起自身的核心技术体系和市场竞争力。

3.1 早期尝试与突破(约2005年-2015年)

3.1.1 首次涉足新能源(2005年)

吉利对新能源汽车的探索可以追溯到2005年。在那个时期,全球范围内对环境保护和能源可持续性的关注日益提升,部分具有前瞻性的汽车制造商开始布局混合动力和纯电动技术。吉利在这一年开始着手研发混合动力汽车,并计划其首款油电混合动力车型于2008年底投产 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程;吉利的电车之路:2005 年开始涉足新能源,现阶段加速冲击高端 - IT之家)。根据一些行业研究资料,吉利在2005年至2007年间主要探索的是轻度混合动力技术(MHEV)方向 (懂车帝 - 技术研究|单挡&多挡 | 吉利雷神 混动“老炮儿”的演进之路)。

3.1.2 早期探索的困境与停滞(约2005年-2015年)

尽管吉利较早地开始了新能源技术的研发,但在随后的近十年间,其新能源业务的发展基本处于搁浅或停滞状态。这主要归因于以下几个方面:

- 技术难题与专利壁垒:混合动力技术,尤其是强混技术,门槛较高,核心零部件如高效率的机电耦合装置、能量管理系统等在当时主要由丰田等国际巨头掌握,并设置了严密的专利壁垒 (“混动二讲”:摇摆不定的吉利,造出了最难的混动系统!_腾讯新闻)。这使得吉利等后发企业在技术突破上困难重重。

- 战略重心仍在燃油车: 在2005年至2015年这一阶段,吉利汽车在传统燃油车领域取得了显著的成绩,实现了快速发展和市场扩张。例如,帝豪等车型的成功使得吉利将主要的战略资源和发展重心都放在了燃油车方向,新能源业务的投入和优先级相对不高,导致其发展速度缓慢 (吉利的电车之路:2005 年开始涉足新能源,现阶段加速冲击高端 - IT之家;2025年吉利汽车研究报告:电动智能下半场,三大增量开启吉利新时代 - 报告精读 - 未来智库)。

- 市场接受度与基础设施不完善: 在2015年之前,中国新能源汽车市场尚处于培育初期,消费者对新能源汽车的认知度不高,对其续航里程、充电便利性、电池寿命等方面存在较多顾虑。同时,充电桩等基础设施建设也相对滞后,这些因素共同制约了新能源汽车市场的整体发展。

因此,尽管吉利在2008年北京车展上展出过EMGRAND EC7的油电混合动力版本等概念或试验车型,但这些早期的尝试并未能大规模量产并推向市场,其新能源业务在这一时期未能取得实质性突破。

3.1.3 重新发力与战略转型(2015年至今)

转折点出现在2015年。随着中国新能源汽车市场的快速启动和国家政策的大力扶持(如补贴、免购置税等),吉利敏锐地意识到新能源汽车将是未来汽车产业发展的必然趋势。2015年底,吉利汽车正式发布了其新能源战略——“蓝色吉利行动” (吉利的电车之路:2005 年开始涉足新能源,现阶段加速冲击高端 - IT之家)。

“蓝色吉利行动”的核心目标是:到2020年,新能源汽车销量占吉利整体销量的90%以上;其中,插电式混动与油电混动汽车销量占比达到65%,纯电动汽车销量占比达35% (是什么成就了吉利?从吉利四大发展阶段找答案_搜狐汽车_搜狐网)。这一雄心勃勃的计划标志着吉利正式将新能源汽车提升到企业核心战略层面,决心全面向新能源领域进发。

在“蓝色吉利行动”的指引下,吉利加快了新能源产品的研发和投放。2015年,吉利推出了基于帝豪品牌的纯电动轿车——帝豪EV (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程)。帝豪EV凭借其在当时相对均衡的续航表现(综合工况253公里)和亲民的价格,在早期的新能源市场取得了一定的成功,成为吉利在新能源领域的重要探路者。例如,2016年帝豪EV销量达到1.72万辆,2017年增长至2.32万辆,在当时国内新能源汽车销量榜中位居前列 (吉利汽车的新能源追赶仗,打得怎么样? 5500字长文深度刨析吉利新能源汽车的转型方法论。引言中国汽车大佬都爱飚“大话”,但真正能够兑现的少之又少。吉利汽车(下... - 雪球)。

吉利帝豪EV,吉利在新能源领域的重要早期产品此外,吉利在替代燃料方面也持续进行探索。2015年,吉利与冰岛碳循环国际公司签约合作,开始研发甲醇燃料汽车 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程)。这一举措体现了吉利在能源路径选择上的多元化思考和对国家能源战略的响应。吉利在新能源商用车、甲醇汽车产业化等方面的工作也取得了重大进展 (新能源 – 吉利控股集团官网)。

吉利帝豪EV,吉利在新能源领域的重要早期产品此外,吉利在替代燃料方面也持续进行探索。2015年,吉利与冰岛碳循环国际公司签约合作,开始研发甲醇燃料汽车 (懂车帝 - 回顾吉利的发展历程)。这一举措体现了吉利在能源路径选择上的多元化思考和对国家能源战略的响应。吉利在新能源商用车、甲醇汽车产业化等方面的工作也取得了重大进展 (新能源 – 吉利控股集团官网)。

3.2 核心技术研发

在明确新能源战略方向后,吉利深知掌握核心技术是立足之本。通过自主研发与全球协同,吉利在新能源汽车的三电系统(电池、电机、电控)、混动技术、纯电专属架构以及智能化融合等方面取得了长足进步。

3.2.1 三电核心技术(电池、电机、电控)

吉利控股集团强调,如果不掌握核心技术,任何企业都无法成为行业的领导者。通过自主研发与知识共享,吉利已掌握汽车行业的核心技术,包括动力总成、整车架构、新能源、智能制造等 (我们的技术 – 吉利控股集团官网)。在新能源领域,这意味着对三电系统的深度掌控。

- 电池技术:吉利在电池包的能量密度、安全性、循环寿命以及BMS(电池管理系统)的精准控制和热管理技术方面持续投入。BMS作为电池的大脑,对于保障电池安全、延长寿命、精确估算SOC(剩余电量)至关重要。吉利通过自主研发和与顶级供应商合作,不断提升其电池系统的综合性能。

- 电机驱动技术:吉利致力于研发高效率、高功率密度、高集成度的电驱动系统。这包括永磁同步电机、异步感应电机等不同类型电机的优化设计,以及电机控制器的算法优化,以实现更优的动力响应和能源效率。

- 电控系统:整车控制器(VCU)是新能源汽车的“中枢神经”,负责协调电池、电机、以及车辆其他系统的工作。吉利自主研发的电控系统,旨在提升整车的能源管理效率、驾驶性能和智能化水平。

吉利宣称已聚集了超过2500人的全球顶尖新能源研发团队,取得了数百项核心专利,打造了底层架构技术,实现了真正100%自主研发的中国新能源技术体系和解决方案 (新能源 – 吉利控股集团官网)。吉利汽车持有的专利总数超过14000项,其中有相当一部分与新能源技术相关。

3.2.2 混动技术体系的构建与迭代

吉利的混动技术发展经历了一个持续探索和迭代的过程:

- 早期探索与合作:2010年收购沃尔沃后,吉利与其合作研发了基于沃尔沃Drive-E动力总成的混合动力系统,这为吉利后续的混动技术发展奠定了基础 (懂车帝 - 技术研究|单挡&多挡 | 吉利雷神 混动“老炮儿”的演进之路)。吉利在2010年至2018年间,与沃尔沃共同开发了“定轴式机电耦合系统”,其成果体现为“吉利ePro混动系统” (知乎 - 如何看待吉利雷神动力?)。

- 智擎新能源动力系统(2018年):2018年,吉利汽车全面迈入新能源汽车时代的元年,发布了“智擎”新能源动力系统。该系统涵盖了混动技术、纯电技术、替代燃料(如甲醇)和氢燃料电池技术四大路径,标志着吉利在新能源动力技术上从追随到引领的初步跨越 (新能源 – 吉利控股集团官网)。

- 雷神动力/雷神智擎Hi·X混动平台:这是吉利当前混动技术的核心代表。雷神动力是一套高度集成化的智能混动平台,其核心技术包括高效的混动专用发动机(如DHE15,热效率高达43.32%)、全球领先的3挡混动电驱DHT Pro/DHT Evo变速器、以及P1+P2双电机布局。DHT Pro/Evo通过多挡位设计,实现了在不同工况下发动机与电机的最优匹配,兼顾了动力性、平顺性和燃油经济性。例如,其宣称可实现40%以上的节油率,综合续航里程超过1000公里。雷神混动技术覆盖了从A0级到C级的车型需求,支持HEV、PHEV、REEV等多种混动方案 (懂车帝 - 技术研究|单挡&多挡 | 吉利雷神 混动“老炮儿”的演进之路;吉利汽车集团 - Smart Geely 2025 Strategy)。

3.2.3 纯电专属架构平台

为了在纯电动汽车领域实现更高水平的性能和智能化,吉利投入巨资研发了纯电专属架构:

- 浩瀚架构(SEA - Sustainable Experience Architecture):该架构最初以PMA(Pure-electric Modular Architecture)的名义进行研发,是吉利历时多年、投入数百亿打造的全新一代原生纯电架构。浩瀚架构具有极高的灵活性和可扩展性,轴距范围可从1800mm覆盖到3300mm,能够支持从A级车到E级车,包括轿车、SUV、MPV、小型城市车、跑车、皮卡及未来出行车辆等各种车型的开发。它具备全球领先的三电系统、超过800V的高电压系统(支持超快充)、以及高度智能化的电子电气架构(EE架构),为吉利及旗下品牌(如极氪、领克、沃尔沃、smart等)向高端化、智能化发展提供了强大的技术支撑 (我们的技术 – 吉利控股集团官网)。

- 其他架构的兼容性:除了专属纯电架构,吉利原有的BMA(覆盖A0到A+级车)、CMA(覆盖A0到B级车)、SPA(覆盖中大型车)等模块化架构也具备对新能源动力(包括纯电和混动)的兼容能力,这使得吉利能够在不同平台快速推出新能源车型。

3.2.4 智能化与新能源的融合

吉利很早就认识到智能化是新能源汽车的核心竞争力之一。2017年5月10日,吉利正式发布了“iNTEC人性化智驾科技”技术品牌,该品牌涵盖了高效动力、人本安全、智能驾驶、健康生态、智能互联等多个技术领域,旨在为用户提供更智能、更安全的驾乘体验 (吉利汽车(浙江吉利控股集团旗下品牌)_百度百科)。iNTEC技术品牌对吉利新能源车型的智能化水平提升起到了重要的推动作用,例如在智能座舱交互、车联网服务、以及辅助驾驶功能等方面。

3.2.5 研发体系与投入

吉利持续构建和完善其全球化的研发体系。如前所述,吉利在全球拥有多个研发中心和造型设计中心,这些机构协同工作,共同推动新能源和智能化技术的进步。吉利在研发方面的投入也逐年增加,这体现在其不断增长的专利数量上。吉利汽车集团CEO淦家阅在“智能吉利2025”战略发布会上曾表示,吉利未来五年研发投入将达1500亿元 (吉利汽车集团 - Smart Geely 2025 Strategy)。

3.3 市场表现与消费者接受度

吉利汽车在新能源领域的持续投入和技术创新,逐渐在市场上显现出成效。通过多品牌战略和不断丰富的产品矩阵,吉利新能源汽车的销量持续增长,消费者接受度也在稳步提升。

3.3.1 销量数据分析

- 整体新能源销量:吉利控股集团(包含吉利汽车、领克、极氪等品牌)的新能源汽车销量近年来呈现快速增长态势。根据官方发布的数据:

- 2023年,吉利控股集团实现总销量约279万辆,其中新能源汽车(含纯电动、插电混动、油电混动、甲醇汽车等)销量为98万辆,同比增长51%,新能源渗透率达到35%。具体到吉利汽车集团(含吉利、领克、几何、睿蓝),其2023年总销量为1,686,516辆,同比增长约18%,其中新能源全年累计销量487,461辆,同比劲增超过48% (吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司)。

- 2024年,吉利控股集团全球总销量达到3,336,534辆,同比增长约22%。其中新能源销量为1,487,954辆,同比增长约52%,新能源渗透率提升至约45% (吉利控股集团2024年总销量333.7万辆-新浪汽车)。有报道称,吉利汽车(未指明是否为控股集团)2024年新能源销量为89万辆 (2024年新能源汽车收官“成绩单”:比亚迪425万、吉利89万、理想50万…… (统计范围仅包含此前每月1日都按时公布销量数据的车企) 新年伊始,国内主要 新能源车 企陆续公布2024年12月以及全年... - 雪球),这可能指吉利汽车集团层面或特定品牌组合的销量,数据口径需注意区分。

这些数据显示,吉利新能源汽车的销量增长速度远超其整体销量增速,新能源渗透率也在快速提升,表明其新能源转型战略取得了阶段性成果。

- 关键车型销量:吉利品牌:银河系列作为吉利品牌新能源转型的中坚力量,旗下车型如银河L7、银河L6等凭借雷神混动技术和智能化配置,在市场上获得了较好的反响。例如,银河L7在汽车之家口碑频道中获得了用户的积极评价 (【银河L7怎么样】吉利银河_银河L7怎么样_缺点_优点_口碑_汽车之家)。吉利星愿(可能指熊猫mini或其他小型电动车)在特定月份也表现突出,例如有报道称其在2025年5月以3.87万辆的销量成为当月新能源汽车销量冠军 (知乎 - 2025年5月新能源汽车销量TOP50)。

- 极氪品牌:作为吉利旗下的高端智能纯电品牌,极氪汽车表现亮眼。2023年,极氪累计交付118,685辆,同比增长65%,稳居新势力第一梯队 (吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司)。2024年,极氪品牌销量目标为222,123辆(实际完成情况需查证,此为早期目标),并计划在2025年冲击32万辆的销量目标 (2024年新能源汽车收官“成绩单”:比亚迪425万、吉利89万、理想50万…… (统计范围仅包含此前每月1日都按时公布销量数据的车企) 新年伊始,国内主要 新能源车 企陆续公布2024年12月以及全年... - 雪球)。极氪001、极氪009等车型凭借其独特的设计、出色的性能和智能化体验,在高端市场形成了一定的口碑。

- 领克品牌:领克品牌也在积极向新能源转型,其插电混动车型和纯电车型(基于浩瀚架构)丰富了产品线。2023年领克销量为220,250辆,成为最快突破百万辆规模的中国汽车品牌 (吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司),其中新能源车型的贡献日益增加。

- 与竞争对手对比:尽管吉利新能源销量增长迅速,但与行业头部企业如比亚迪(2024年新能源销量约425万辆 2024年新能源汽车收官“成绩单”:比亚迪425万、吉利89万、理想50万…… (统计范围仅包含此前每月1日都按时公布销量数据的车企) 新年伊始,国内主要 新能源车 企陆续公布2024年12月以及全年... - 雪球)相比,在整体规模上仍有较大差距。特斯拉在全球市场也保持强劲势头。这表明吉利在新能源赛道上仍面临激烈的竞争。

3.3.2 用户反馈与口碑

消费者对吉利新能源汽车的评价呈现多元化特点:

- 正面评价:许多用户对吉利新能源汽车在外观设计、内饰质感、智能化配置(如智能座舱、辅助驾驶)、动力性能以及部分车型的性价比方面给予了肯定。例如,吉利银河L7的车主普遍对其舒适性、动力平顺性、油耗表现等感到满意 (【银河L7怎么样】吉利银河_银河L7怎么样_缺点_优点_口碑_汽车之家)。嘉际新能源车主对其内部舒适感和底盘稳定性也给予了正面评价 (【嘉际新能源】吉利汽车_嘉际新能源_参数_图片_投诉_口碑_答疑_资讯-车质网)。Maigoo等第三方平台的口碑排行榜也收录了多款吉利车型,反映了其在市场上的综合认可度 (吉利口碑最好的10款车型 吉利汽车口碑排行榜前十名→MAIGOO生活榜)。

- 负面评价与投诉:另一方面,也有部分用户对吉利新能源汽车提出了一些问题和不满。这些问题可能集中在:续航达成率:部分车型在实际使用中的续航表现可能与官方宣传存在差距,尤其是在低温或高速等特定工况下。

- 充电体验:充电速度、充电桩兼容性、公共充电网络覆盖等问题可能影响用户体验。

- 三电系统可靠性:虽然吉利在三电技术上持续投入,但早期或个别车型可能仍存在一些关于电池、电机或电控系统的故障报告。

- 售后服务:部分用户可能对售后服务的专业性、响应速度或维修成本提出异议。例如,有知乎用户表示,如果以后换车,可能不会再考虑吉利品牌,暗示了其在某些方面的不满 (知乎 - 如何评价吉利新能源汽车?)。

- 车机系统与智能化体验:虽然智能化是吉利的重点方向,但部分车型的车机流畅度、功能实用性、OTA升级频率和效果等方面可能仍有提升空间。

总体而言,吉利新能源汽车在市场上获得了一定的认可,尤其是在主流消费市场。但要进一步提升品牌美誉度和用户忠诚度,仍需在产品质量控制、核心技术可靠性、用户体验优化以及售后服务提升等方面持续努力。

3.3.3 市场策略与推广

- 多品牌战略:吉利通过旗下不同品牌的差异化定位,覆盖更广泛的新能源市场。吉利品牌主打大众市场,银河系列定位为主流新能源市场,几何品牌曾专注于纯电市场(后有所调整),领克品牌则面向年轻和高端市场,极氪品牌则聚焦豪华智能纯电领域。这种多品牌协同作战的策略,有助于吉利在不同细分市场获取用户。

- 丰富的产品矩阵:吉利推出了涵盖纯电动(BEV)、插电式混合动力(PHEV)、增程式电动(REEV,通过特定技术实现)等多种技术路线的产品,车型覆盖轿车、SUV、MPV等多个品类,价格区间也从经济型到豪华型均有布局,以满足不同消费者的多样化需求。

- 营销创新与渠道建设:吉利在新能源汽车的推广上,也采用了线上线下结合的营销方式,并通过建立独立的销售网络(如极氪中心)或改造现有渠道,来提升新能源汽车的销售和服务体验。

3.3.4 面临的挑战

尽管吉利在新能源领域取得了显著进展,但仍面临诸多挑战:

- 市场竞争白热化:中国新能源汽车市场是全球竞争最激烈的市场,不仅有比亚迪、特斯拉等头部企业,还有众多新势力(如蔚来、小鹏、理想等)以及加速转型的传统合资与自主品牌,价格战、技术战、服务战日趋激烈。

- 品牌高端化压力:虽然极氪等品牌在高端市场有所突破,但吉利整体品牌形象仍需进一步提升,以支撑其在新能源时代获得更高的品牌溢价和用户认可。

- 技术迭代迅速:新能源汽车的核心技术(如电池能量密度、充电速度、智能化水平)仍在快速发展,吉利需要持续巨大的研发投入,才能跟上甚至引领技术潮流,避免在关键技术上落后。

- 早期“油改电”产品的历史包袱:吉利早期推出的部分新能源车型基于燃油车平台改造而来(即“油改电”),在空间布局、三电系统集成度、轻量化等方面可能不如原生纯电平台车型。这些产品可能在一定程度上影响了消费者对吉利新能源技术实力的早期认知。如何通过后续基于专属平台打造的优秀产品来扭转这种印象,是吉利需要面对的问题 (观察:吉利汽车,新能源转型阵痛 | 自主新思考_腾讯新闻)。

- 盈利能力挑战:在市场竞争激烈和大规模研发投入的背景下,如何提升新能源业务的盈利能力,实现可持续发展,是吉利乃至整个行业面临的共同课题。

第四章:智能驾驶技术发展

随着汽车“新四化”浪潮的推进,智能驾驶已成为衡量车企核心竞争力的关键指标之一。吉利汽车在这一领域积极布局,通过自主研发和战略合作,不断提升其智能驾驶技术水平,并致力于推动高阶智能驾驶功能的普及化。

4.1 自动驾驶级别划分(SAE J3016标准)

4.1.1 SAE J3016标准概述

国际汽车工程师学会(SAE International)制定的J3016标准《道路机动车自动驾驶系统相关术语分类和定义》是目前全球广泛采用的自动驾驶分级标准。该标准将自动驾驶技术划分为六个级别,从L0到L5,主要依据是车辆在执行动态驾驶任务(DDT,Dynamic Driving Task)时,人类驾驶员和自动化系统各自扮演的角色和责任 (EET-China - SAE J3016:驾驶自动化分级(2021年4月,中文版);SAE发布自动驾驶汽车 “驾驶自动化等级”可视化图表更新版 - SAE|SAE International|国际自动机工程师学会|美国汽车工程师学会|汽车学会)。

- L0(无自动化 No Driving Automation):驾驶员完全执行所有动态驾驶任务,系统仅提供警告或短暂辅助(如预警类ABS、ESP)。

- L1(驾驶员辅助 Driver Assistance):自动化系统在特定模式下可持续执行横向或纵向车辆运动控制子任务中的一项(如自适应巡航ACC或车道保持辅助LKA),驾驶员负责其他所有动态驾驶任务。

- L2(部分驾驶自动化 Partial Driving Automation):自动化系统在特定模式下可持续执行横向和纵向车辆运动控制子任务(如ACC+LKA组合,即车道居中控制),驾驶员负责监控驾驶环境并随时准备接管。驾驶员仍需对车辆行驶负责。

- L3(有条件驾驶自动化 Conditional Driving Automation):自动化系统在其设计的运行条件(ODD,Operational Design Domain)内可持续执行所有动态驾驶任务,并监控驾驶环境。当系统发出接管请求时,驾驶员必须按预期响应并接管车辆。系统运行时,驾驶员无需监控,但需保持接管能力。

- L4(高度驾驶自动化 High Driving Automation):自动化系统在其设计的运行条件(ODD)内可持续执行所有动态驾驶任务,并监控驾驶环境。即使驾驶员未按预期响应系统发出的接管请求,系统仍能将车辆带入最小风险状态(MRC,Minimal Risk Condition)。在ODD内,驾驶员无需作。

- L5(完全驾驶自动化 Full Driving Automation):自动化系统在任何可由人类驾驶员作的条件下,均可持续执行所有动态驾驶任务,并监控驾驶环境。无需驾驶员介入。

SAE J3016标准为行业提供了一个清晰、统一的语言来描述和比较不同自动驾驶系统的能力,对技术研发、法规制定和消费者认知都具有重要意义。

4.1.2 吉利当前技术水平概述

吉利汽车在智能驾驶技术领域已取得显著进展,其技术水平覆盖了从主流的L2/L2+级辅助驾驶到探索性的L3级及更高阶自动驾驶。

- L2/L2+级辅助驾驶的广泛普及:目前,吉利控股集团旗下多个品牌的许多在售车型已经标配或可选配高水平的高级驾驶辅助系统(ADAS),为消费者提供了包括自适应巡航(ACC)、车道保持辅助(LKA)、自动紧急制动(AEB)、盲点监测(BSD)等在内的L2级或L2+级(通常指增加了如自动变道辅助、导航辅助驾驶NOA等功能)智能驾驶功能 (自动驾驶技术 – 吉利控股集团官网)。根据报道,吉利2024年ADAS搭载量达到1,040,002套,位列中国自主车企第二,且L2级及以上ADAS渗透率高达57.20%。其中,极氪品牌更是实现了100%全系标配L2级及以上ADAS功能 (“千里浩瀚”五级智驾方案打通L2-L3,吉利开启“AI+车”新纪元 | 吉利智能驾驶布局_新浪财经_新浪网)。

- 向L3级及更高阶自动驾驶迈进:吉利并未止步于L2级辅助驾驶,而是积极向更高阶的自动驾驶技术探索。其在2025年3月发布的“千里浩瀚”智驾系统中,H9方案被明确定义为面向L3级量产的智能驾驶解决方案 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻;懂车帝 - L3智驾唯一真神!吉利千里浩瀚,H1-H9完整公开!)。这意味着在特定的ODD内,车辆可以实现有条件的自动驾驶,驾驶员在系统运行时无需监控,但在必要时需接管。此外,吉利控股集团旗下的沃尔沃汽车也与Waymo等自动驾驶领域的领导者签署了合作协议,目标是到2025年时实现占沃尔沃汽车三分之一销量的产品具备全自动驾驶能力(通常指L4级)(自动驾驶技术 – 吉利控股集团官网)。

- 城市NOA(Navigate on Autopilot)的推进:城市NOA是当前智能驾驶技术竞争的焦点之一,它要求车辆能够在复杂的城市道路环境中实现点到点的导航辅助驾驶。吉利在这方面也正在积极推进,但根据部分行业分析,其城市NOA功能在某些车型上可能仍处于待OTA(Over-The-Air, 空中下载技术)升级的状态 (知乎 - 吉利旗下车型智驾方案梳理)。“千里浩瀚”智驾系统的H5层级已支持城区无图NOA,H9层级则进一步强化此能力。

总体来看,吉利在智能驾驶领域已经形成了从L2级普及到L3级探索,并展望L4/L5级的完整技术梯队。其策略是从依赖供应商逐步转向自研主导,力图在核心技术上取得突破,追赶并争取超越行业领先水平。

4.2 关键技术解析

吉利智能驾驶技术的实现,依赖于其在感知、决策、控制以及底层算力、数据等多个层面的系统性构建和技术突破。其核心代表是“千里浩瀚”智驾系统及支撑该系统的各项关键技术。

4.2.1 “千里浩瀚”智驾系统

- 发布与定位:2025年3月3日,吉利在AI智能科技发布会上正式推出了全新的“千里浩瀚”智驾系统 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻)。该系统被定位为吉利控股集团统一的智能出行解决方案,旨在通过技术创新实现“智驾平权”和“安全平权”,让更多用户能够享受到安全、便捷、智能的出行体验 (知乎 - 吉利“千里浩瀚”安全高阶智驾系统深度解析:技术革新与行业...)。

- 分层架构:“千里浩瀚”智驾系统规划了从H1到H9共五个层级的技术解决方案,以适配吉利控股集团旗下不同品牌、不同价位车型的需求 (发布“千里浩瀚”一口气推五套智驾方案 吉利智能战略“一盘棋”_搜狐汽车_搜狐网)。H1层级:标配100TOPS以上算力,可实现高速NOA(导航辅助驾驶)和自动泊车APA等功能。

- H3、H5、H7层级:逐步增强城市道路的复杂环境应对能力,H5层级支持E2E(端到端)大模型和城市无图NOA。

- H9层级:作为旗舰方案,能够实现城市无图NOA,并支持L3级量产智能驾驶方案,意味着在特定条件下车辆可完全自主驾驶 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻)。

- 核心技术支撑:该系统的实现依赖于吉利在算力平台、感知硬件、AI算法、大数据以及高精度地图与定位等方面的综合能力。

4.2.2 感知层技术

精准可靠的环境感知是智能驾驶的基础。“千里浩瀚”系统采用了多传感器融合的方案,以确保在各种复杂场景下都能稳定运行。

- 多传感器配置:车辆通常配置毫米波雷达、超声波雷达、高清摄像头以及激光雷达等多种传感器,形成一个全方位、多层次的感知网络 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻)。毫米波雷达:负责远距离目标探测和测速,在高速行驶时作用关键。

- 超声波雷达:用于近距离障碍物检测,在泊车等低速场景下发挥作用。

- 高清摄像头:捕捉道路标志、车道线、交通信号灯以及周围物体(车辆、行人、非机动车等)的图像信息,通过视觉算法进行识别和理解。

- 激光雷达(Lidar):通过发射激光束并接收反射信号,生成高精度的三维点云数据,能够提供更直观的环境深度信息和对异形障碍物的精准识别,是实现高阶自动驾驶的关键传感器之一。

- 传感器融合:通过先进的数据融合技术,实时整合来自不同传感器的信息,形成统一、准确的环境感知模型。这有助于克服单一传感器的局限性(如摄像头在恶劣天气下的性能下降,毫米波雷达对静态小目标识别能力有限等),提高感知的鲁棒性和冗余性。例如,黑芝麻智能的华山®A1000芯片就被集成到“千里浩瀚”智驾系统中,为传感器数据处理提供算力支持 (吉利银河“千里浩瀚”智驾系统分析:技术架构、场景能力与生态战略的全维度解析_腾讯新闻)。

4.2.3 决策与规划层技术

在感知环境的基础上,智能驾驶系统需要进行智能决策和路径规划。

- AI Drive大模型:吉利自主研发的“AI Drive”大模型是其智能驾驶决策能力的核心。该模型通过深度融合海量的真实路况数据和复杂的仿真场景数据进行训练,能够实现每小时生成万公里级的驾驶工况,极大地提升了算法训练的效率和覆盖度 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻)。有报道称,这种虚实融合的训练方式,使得千里浩瀚系统能够应对更多长尾场景(Corner Cases),例如其紧急刹停速度可达130km/h,并能像人类司机一样预判行人轨迹进行微调规避 (AI-Drive大模型破局 吉利千里浩瀚30倍效率攻坚智驾长尾场景_车家号_发现车生活_汽车之家)。

- 决策算法:这包括一系列复杂的算法,如:路径规划算法:例如基于A*算法的全局路径规划,以及在动态环境下的局部路径规划,确保车辆能够安全、高效地到达目的地。

- 行为决策算法:根据当前环境和驾驶任务(如变道、超车、跟车、避障等)做出合理的行为选择。

- 轨迹规划算法:生成平滑、舒适且安全的行驶轨迹。

吉利在决策算法中应用了深度学习、强化学习等人工智能技术,以提升系统的智能化水平和自适应能力 (揭秘吉利汽车:决策算法如何驱动智能驾驶未来? - 云原生实践)。4.2.4 控制与执行层技术

决策规划完成后,需要精准的控制执行系统将指令转化为车辆的实际动作。

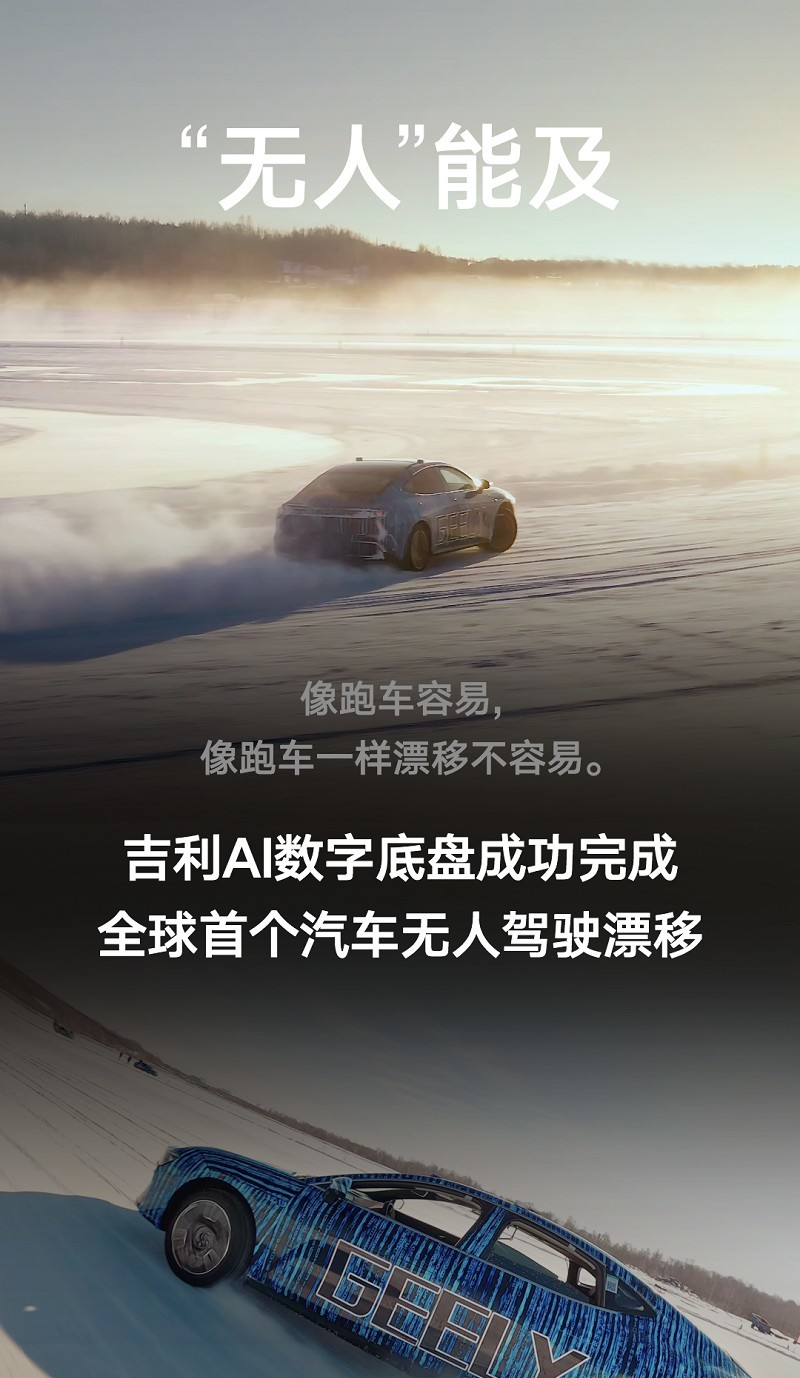

- AI数字底盘:吉利提出的AI数字底盘技术,旨在通过软件定义底盘,实现更高级别的车辆控制能力。例如,通过AI数字底盘,吉利展示了无人驾驶漂移、蟹行横移、坦克掉头等高难度动作,这不仅展示了其在车辆动态控制方面的技术实力,也为未来智能驾驶在极限工况下的安全冗余和特殊场景应用提供了可能 (吉利汽车AI应用入选联合国ITU“人工智能向善”全球创新影响案例集-中华网山东)。

- 线控技术:高阶自动驾驶的实现离不开线控转向、线控制动、线控油门等执行机构。这些技术通过电子信号替代传统的机械连接,使得自动驾驶系统能够更快速、更精确地控制车辆。

4.2.5 数据与算力支撑

- 星睿智算中心:吉利自建的星睿智算中心是其智能驾驶研发的强大后盾。该智算中心(如2.0版本)拥有巨大的算力,例如有报道称其综合算力高达23.5 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),在国内车企中处于领先地位,为AI大模型的训练、海量数据的处理、复杂场景的仿真验证提供了坚实的硬件基础 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻;云上腾飞的自动驾驶,智能吉利背后藏着什么?|产研案例_腾讯新闻)。

- 数据积累与闭环:吉利拥有超过750万辆搭载L2级及以上智能驾驶系统的车型,这些车辆在实际道路上行驶产生了超过百亿公里的数据 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻)。这些真实世界的驾驶数据是训练和优化智能驾驶算法的宝贵财富。吉利致力于构建数据闭环系统,通过收集真实路况数据,结合AI生成的仿真数据,不断迭代和完善其算法模型,提升系统的泛化能力和安全性 (吉利智驾陈聪:数据闭环是智能驾驶行业的布局重点_腾讯新闻)。

吉利在汽车芯片领域的布局,展示其向科技化转型的决心4.2.6 车联网与高精地图

吉利在汽车芯片领域的布局,展示其向科技化转型的决心4.2.6 车联网与高精地图

- 卫星通讯与定位技术:吉利控股集团旗下的时空道宇公司正在建设低轨卫星星座,旨在为高级别自动驾驶提供高精度定位服务和天地一体化的通信保障。这构成了吉利“智能吉利科技生态网”的重要组成部分 (吉利汽车专题报告:智能吉利2025,智能世界的吉利方案 - 报告精读 - 未来智库)。

- 高精度地图的应用:高精度地图能够提供厘米级的道路信息(如车道线、曲率、坡度、交通标志等),是实现NOA等高阶智能驾驶功能的重要支撑。

- 智能座舱与智驾的融合:吉利旗下的亿咖通科技专注于智能座舱和车联网技术的研发,其Flyme Auto智能座舱系统旨在与智能驾驶系统深度融合,通过自然语言处理和跨域协同,提供更流畅、更智能的人机交互体验 (EDN China - 吉利发布“智能汽车全域AI”,极氪智驾控制器应用英伟达Thor...)。

4.2.7 专利布局与技术壁垒

吉利在智能驾驶领域持续进行专利布局,以构建自身的技术壁垒。根据公开信息,2023-2024年吉利汽车在智能化、安全化方面取得了诸多新成果和发明专利 (今日头条 - 吉利汽车2023年后技术研发布局及其创新成效如何?)。例如,2024年吉利汽车研究院(宁波)有限公司成功申请了一项名为“基于模型的任务执行方法、装置、设备和可读存储介质”的新专利,这显示了其在智能任务处理方面的持续创新 (吉利汽车新专利揭示未来智能出行方向,基于模型的任务执行方法颠覆传统思维!_搜狐汽车_搜狐网)。通过核心技术的自研和关键领域的专利保护,吉利力图在激烈的智能驾驶竞争中占据有利地位。

4.3 应用案例分享

吉利的智能驾驶技术,特别是“千里浩瀚”智驾系统,正在逐步应用于旗下各品牌的多款车型中,并在不同的驾驶场景下展现出其能力。以下是一些典型的应用案例和功能场景:

4.3.1 搭载“千里浩瀚”系统的代表车型

“千里浩瀚”智驾系统以其分层架构,旨在覆盖吉利控股集团的全品牌车型,包括吉利、领克、极氪、银河等 (知乎 - 吉利“千里浩瀚”安全高阶智驾系统深度解析)。虽然具体车型的搭载层级和功能会因车型定位和市场策略而异,但可以预见,新推出的中高端车型将优先搭载更高层级的“千里浩瀚”系统。例如,吉利银河系列的旗舰车型、极氪品牌的车型以及领克品牌的新一代车型,都是该系统的重要载体 (吉利「千里浩瀚」智驾系统:一图看懂其在哪些车型上应用_易车)。

4.3.2 典型功能场景展示

- 高速NOA(Navigate on Autopilot):这是目前相对成熟且应用较广的高阶辅助驾驶功能。搭载相应级别“千里浩瀚”系统的吉利车型,在进入高速公路或城市快速路后,可以激活NOA功能。车辆能够根据导航路径自动完成车道保持、智能巡航、自动识别并执行限速调整、自动打灯变道超车、自动进出匝道等操作。这极大地减轻了驾驶员在长途高速驾驶时的疲劳感,提升了驾驶的安全性和舒适性。

- 城市NOA:这是更具挑战性的场景。“千里浩瀚”系统的高阶版本(如H5、H9)致力于实现城市道路的导航辅助驾驶。这意味着车辆能够在复杂的城市环境中,识别红绿灯并据此启停,自主通过路口(直行、左转、右转),在拥堵路况下自动跟车,以及在一定程度上避让行人和非机动车。城市NOA的实现依赖于更强大的感知能力(特别是激光雷达和高精摄像头的融合)、更精准的定位、更智能的决策算法以及对复杂交通博弈的理解。

- 智能泊车辅助系统:APA(Automatic Parking Assist,自动泊车辅助):车辆能够自动搜索车位(平行、垂直、斜列),并在驾驶员确认后自动完成转向、换挡、加减速等作,将车辆泊入车位。

- RPA(Remote Parking Assist,遥控泊车辅助):驾驶员可以在车外通过手机APP或智能钥匙遥控车辆泊入或泊出狭窄车位。

- HPA(Home-zone Parking Assist,记忆泊车/循迹泊车):车辆可以学习并记忆用户常用的泊车路径(如从小区入口到自家车位),之后在该区域内可实现一定距离的自动循迹泊车。吉利旗下车型如通过龙鹰一号芯片赋能,可实现记忆泊车等高级功能 (吉利打破技术壁垒,让世界听懂“吉利话”|吉利汽车|自动驾驶|汽车产业|智能网联汽车_网易订阅)。

- AVP(Automated Valet Parking,自主代客泊车):在支持AVP的停车场(通常需要场端设备配合或基于高精地图),车辆可以实现从停车场入口到指定车位,或从车位到指定上客点的自主行驶和泊车。

吉利AI数字底盘技术展示,实现车辆高难度动态控制,如无人驾驶漂移特定场景下的高级功能与安全保障:AI数字底盘的极限控:如前所述,吉利AI数字底盘技术能够实现无人驾驶漂移、蟹行横移、坦克掉头等高难度动作 (吉利汽车AI应用入选联合国ITU“人工智能向善”全球创新影响案例集-中华网山东)。这些技术不仅展示了吉利在车辆控制方面的深厚积累,也为未来在紧急避险、特殊路况通行等方面提供了技术储备。

吉利AI数字底盘技术展示,实现车辆高难度动态控制,如无人驾驶漂移特定场景下的高级功能与安全保障:AI数字底盘的极限控:如前所述,吉利AI数字底盘技术能够实现无人驾驶漂移、蟹行横移、坦克掉头等高难度动作 (吉利汽车AI应用入选联合国ITU“人工智能向善”全球创新影响案例集-中华网山东)。这些技术不仅展示了吉利在车辆控制方面的深厚积累,也为未来在紧急避险、特殊路况通行等方面提供了技术储备。

- 紧急避险与安全冗余:“千里浩瀚”系统强调安全平权,其AI Drive大模型通过大量数据训练,能够实现快速的危险识别和紧急制动(如130km/h紧急刹停)。同时,高阶方案通常会考虑硬件冗余(如双计算平台、多传感器备份),以确保在部分系统失效时仍能保障行车安全。

- 低速无人代客泊车与自动充电:在AI智能科技发布会上,吉利也展示了低速无人代客泊车和机械臂自动充电技术,这些旨在提升用户在泊车和补能场景下的便捷性和智能化体验 (吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻)。

4.3.3 用户体验与反馈

用户对吉利智能驾驶功能的实际体验是检验技术成效的重要标准。从目前公开的资料和用户反馈来看,情况如下:

- 基础辅助驾驶功能(ACC、LKA等):这些功能在吉利大部分车型上已成为标配或主流配置,用户普遍反映其在缓解驾驶疲劳、提升行车便利性方面有积极作用。但与所有品牌的辅助驾驶系统类似,用户对其工作的平顺性、介入时机、应对复杂路况(如加塞、恶劣天气)的能力等方面,可能会有不同的评价和期待。

- 高阶辅助驾驶功能(NOA等):对于已搭载NOA功能的车型,部分用户对其在高速公路上的表现给予了肯定,认为其能够较好地完成自动巡航、变道、进出匝道等任务。然而,城市NOA由于场景更为复杂,用户体验可能更具挑战性。有分析指出,吉利的城市NOA功能仍在持续优化和OTA推送中,其在功能实现方面可能与国内领先车企尚有追赶空间 (知乎 - 吉利旗下车型智驾方案梳理)。

- 智能化交互与服务:吉利星睿大模型等AI技术的应用,旨在提升车辆的智能化服务水平。例如,通过语音指令控制车辆功能、获取信息,甚至提供情感化服务(如根据用户心情播放音乐)等 (吉利星睿大模型,凭啥能让智能驾驶更“聪明”?_搜狐汽车_搜狐网)。这些功能的实际体验和用户满意度,将直接影响用户对吉利智能化品牌的整体评价。一位吉利银河E5车主在行驶1870公里后分享的真实评价中,可能会包含对智能驾驶辅助系统的使用感受 (汽车之家|开了1870公里了,我想谈谈我对吉利银河E5的真实评价!|银河E5|论坛),这类一手用户反馈对了解实际应用效果非常有价值。

4.3.4 商业化进展与挑战

吉利智能驾驶技术的商业化正在稳步推进:

- L2/L2+级功能已广泛搭载并成为重要卖点:这部分功能已经成为当前新车型的标配或核心竞争力之一,对提升产品吸引力和售价有积极作用。

- L3级功能开始量产落地探索:“千里浩瀚”H9方案的推出,标志着吉利已具备L3级智驾的量产能力,并计划逐步推向市场。这将是吉利在智能驾驶领域实现技术引领和品牌向上的重要一步。

- 面临的商业化挑战:法规与责任界定:L3级及以上自动驾驶的商业化,面临各国法规尚不完善、事故责任界定不清等挑战。

- 成本控制:高阶智能驾驶系统(特别是包含激光雷达、大算力芯片的方案)成本依然较高,如何在保证性能的前提下控制成本,实现大规模普及,是一大难题。

- 消费者信任与接受度:公众对自动驾驶技术的安全性、可靠性仍有疑虑,需要通过持续的技术验证、透明的信息沟通和良好的用户体验来逐步建立信任。

- 数据安全与隐私保护:智能汽车会产生和处理大量用户数据和环境数据,如何确保数据安全和用户隐私,是所有车企必须面对的课题。

- 商业模式探索:除了硬件销售,未来智能驾驶功能可能通过软件订阅、OTA升级等方式实现价值变现,吉利需要探索可持续的商业模式。

一份关于2025年中国智能驾驶商业化发展的白皮书指出,智能驾驶的商业化需要政策、商业和服务的协同推进 (知乎 - 【硬核深度报告】2025中国智能驾驶商业化发展白皮书附下载...),这也适用于吉利。通过不断的技术迭代、场景拓展和用户反馈优化,吉利正力图在智能驾驶这条核心赛道上,从追赶者逐步向领先者行列迈进。

第五章:未来发展趋势预测

汽车产业正处在一个前所未有的变革时代,未来十年的发展将深刻重塑行业格局。吉利汽车作为积极拥抱变革的参与者,其战略规划与行业大趋势紧密相连,同时也面临着巨大的机遇与挑战。

5.1 行业趋势概览(2025-2030年及更远)

综合各类行业报告和分析,未来汽车产业的发展将主要围绕以下几个核心趋势展开:

5.1.1 电动化持续深化与多元化并存

- 新能源汽车渗透率持续提升:全球范围内,尤其是在中国和欧洲等主要市场,新能源汽车(NEV)的销量和市场渗透率预计将继续快速增长。纯电动汽车(BEV)仍将是主流发展方向,但插电式混合动力(PHEV)和增程式电动汽车(REEV)因其能较好地解决里程焦虑和充电便利性问题,在未来一段时间内,特别是在特定市场和用户群体中,仍将保持一定的增长空间。

- 电池技术是核心驱动力:电池技术的进步将是电动化深化的关键。预计未来几年,锂离子电池的能量密度将持续提升,成本将进一步下降。同时,安全性更高、能量密度潜力更大的固态电池、钠离子电池等下一代电池技术的研发和商业化进程将加速,有望在2030年前后开始规模化应用。充电速度也将大幅提升,800V高压快充技术将成为中高端车型标配,超级快充网络建设将提速。(Automotive revolution – perspective towards 2030 | McKinsey)

- 充电基础设施的完善:充电便利性仍是影响电动汽车普及的重要因素。未来,公共充电桩(特别是快充和超充桩)的覆盖密度和运营效率将持续提升,家庭充电桩的安装将更加便捷,无线充电、换电等补能模式也将作为有益补充继续发展。

5.1.2 智能化水平高速迭代

- 高级别自动驾驶逐步落地:L2/L2+级辅助驾驶功能将成为新车标配。L3级有条件自动驾驶预计在未来几年内将在更多车型和场景(如高速公路、特定城市道路)实现商业化部署。L4级高度自动驾驶将在特定区域(如自动驾驶出租车Robotaxi、园区物流)率先应用,并逐步向更广泛的场景拓展。麦肯锡预测,到2030年,高达15%的新售汽车可能具备完全自动驾驶能力(L4/L5级)(Automotive revolution – perspective towards 2030 | McKinsey)。MarketsandMarkets的报告也指出,ADAS将向L3和L4级别过渡 (Global Automotive Outlook 2025: Market Size, Share, Trends & Forecast)。

- AI大模型赋能全场景智能:人工智能,特别是大语言模型(LLM)和多模态大模型,将在智能驾驶(如端到端模型、世界模型)、智能座舱(如更自然的语音交互、个性化服务推荐)、车辆研发、生产制造等全价值链深度应用,提升汽车的智能化水平和用户体验。

- 软件定义汽车(SDV)成为核心:汽车的价值将越来越由软件决定。车辆的电子电气架构将向集中化、域控制器/中央计算平台演进,支持更强大的OTA(空中下载)升级能力,使汽车成为一个可持续进化、常用常新的智能终端。车企将通过软件和服务创造新的收入来源 (Autodesk - Driving the future: 10 automotive industry trends and predictions)。

- 智能座舱体验持续升级:智能座舱将融合更多功能,如AR-HUD、多屏联动、生物识别、健康监测等,并与用户的数字生活深度融合,成为真正的“第三生活空间”。

5.1.3 网联化深度融合

- V2X技术发展与应用:车对万物(V2X)通信技术,包括V2V(车对车)、V2I(车对基础设施)、V2N(车对网络)、V2P(车对行人)等,将逐步成熟并应用于量产车型,为实现车路协同、提升交通效率和行车安全提供支持。

- 车载操作系统与云平台重要性凸显:自主可控的车载操作系统(OS)和强大的云平台能力,将成为车企构建差异化竞争优势的关键。数据安全、隐私保护、网络安全将面临更高要求。

5.1.4 供应链重塑与合作模式创新

- 核心零部件供应链安全:车规级芯片、动力电池及其关键原材料(如锂、钴、镍)的稳定供应和成本控制,将成为车企关注的焦点。供应链的本土化和多元化趋势将加强。

- 跨界合作与生态构建:车企与科技公司(如AI算法、芯片设计、云计算)、能源公司、出行服务商等的跨界合作将更加普遍和深入,共同构建开放、协同的产业生态。

5.1.5 市场格局持续演变

- 中国品牌全球影响力增强:凭借在电动化和智能化领域的先发优势和本土市场的巨大体量,中国汽车品牌有望在全球市场扮演更重要的角色,出口规模和品牌价值将持续提升。

- 行业整合加速:随着竞争加剧和技术门槛提高,汽车行业的整合将不可避免,部分缺乏核心技术或资金实力的企业可能被淘汰或并购。新势力造车企业与传统汽车巨头之间的竞争与合作关系将更加复杂。

5.2 吉利战略规划解读

面对汽车产业的深刻变革,吉利汽车制定并实施了一系列前瞻性的战略规划,以期在未来的竞争中占据有利地位。

5.2.1 “智能吉利2025”战略回顾与成果

吉利汽车集团于2021年10月正式发布了“智能吉利2025”战略。该战略的核心目标是构建“一网三体系”,推动吉利向科技引领型全球汽车集团转型 (inf.news - Geely Automobile Group officially released the "Smart Geely 2025" strategy)。

- “一网”是指智能吉利科技生态网,涵盖芯片、软件操作系统、数据和卫星网等核心技术自研。

- “三体系”是指智能能源体系、智能制造体系和智能服务体系。

该战略设定了具体目标,例如:未来五年研发投入1500亿元;到2025年,实现L4级自动驾驶的商业化,并完全掌握L5级自动驾驶技术;集团总销量达到365万辆,其中智能电动汽车占比超过30%,极氪品牌贡献20万辆等 (ZGH - Geely Auto Group Unveils Smart Geely 2025 Strategy)。从目前(截至2025年初)的进展来看,吉利在研发投入、新能源销量占比、智能化技术(如“千里浩瀚”系统发布)等方面取得了显著进展,部分目标已接近或达成,但整体销量目标和高级别自动驾驶商业化目标仍面临挑战。

5.2.2 全域AI智能化布局

在“智能吉利2025”战略的基础上,吉利进一步强化了其在人工智能领域的布局。2025年1月,吉利在CES展上发布了行业首个“智能汽车全域AI”技术体系 (Geely Unveiled Auto Industry's First-Ever "Full-Domain AI for Smart Vehicles" Technology System)。该体系基于AI原生操作系统(OS)构建,旨在打造一个温暖、有同情心且不断进化的“自主移动智能体”。

其核心内容包括:

- AI原生OS:作为智能化体验的基础平台。

- AI数字底盘:通过AI赋能车辆的感知、决策和控制,提升驾驶性能和安全性。

- 端到端AI大模型:应用于语音交互、智能驾驶等领域,提升系统的理解和执行能力。

- AI智能座舱与智能驾驶:持续迭代,提供更高级别的智能化体验。

吉利的目标是将AI技术深度融入汽车研发、制造、营销、服务等全价值链,实现从“汽车制造商”向“智能出行科技公司”的彻底转型。

5.2.3 新能源战略深化

吉利在新能源领域坚持多元化技术路径协同发展的战略:

- 纯电、混动、甲醇并进:在纯电动领域,以浩瀚SEA架构为核心,打造高端智能纯电产品(如极氪品牌);在混动领域,以雷神动力平台为基础,推出高效节能的PHEV和HEV车型(如银河系列、领克品牌);同时,吉利也是全球甲醇汽车技术的重要推动者,致力于甲醇燃料的研发和应用,计划推出可醇、可电、可油的超醇电混产品 (吉利2025年的整体战略,都在这了 2025年, 吉利 打算怎么“卷”?1月5日,吉利控股集团$吉利汽车(00175)$ 在哈尔滨举办了《台州宣言》解析会,... - 雪球)。

- 多品牌协同:吉利、银河、几何、领克、极氪、路特斯、smart等品牌在新能源市场各有侧重,形成覆盖不同细分市场和用户群体的产品矩阵。例如,银河系列将推出“百城千站”充电网络,以提升用户补能体验 (“不打价格战”后吉利汽车降5万 李书福与“吉利系”的艰难抉择【车圈层】|广汽|比亚迪|特斯拉|沃尔沃|知名企业|新能源渗透率_网易订阅)。

- 三电技术持续投入:继续加大在电池(包括与宁德时代等头部供应商的合作与自研探索)、电机、电控等核心三电技术的研发投入,提升能量效率、安全性和成本控制能力。

5.2.4 智能驾驶技术路线图

吉利的智能驾驶技术以“千里浩瀚”系统为核心,规划了清晰的迭代升级路径:

- 从L2到L3的量产普及:通过“千里浩瀚”系统的H1-H9分层方案,逐步将高速NOA、城市NOA、智能泊车等功能普及到更多车型,并推动L3级有条件自动驾驶的量产落地。

- 向L4/L5高级别自动驾驶演进:吉利的目标是在2025年实现L4级别自动驾驶的商业化,并全面掌握L5级别自动驾驶技术 (吉利打破技术壁垒,让世界听懂“吉利话”|吉利汽车|自动驾驶|汽车产业|智能网联汽车_网易订阅)。这需要其在AI算法、大算力芯片(如自研芯片“龍鹰一号”及后续规划的5nm芯片)、高精度传感器、数据闭环等方面持续取得突破。

- 自研与合作并举:在核心算法、软件系统等方面强化自研能力,同时与全球领先的科技公司(如Waymo、Mobileye等曾有合作或传闻)保持开放合作,共同推动技术进步。

5.2.5 全球化战略新阶段

吉利的全球化战略进入新阶段,更加注重品牌建设和本土化运营:

- 坚持“走出去、走进去、走上去”:不仅要将产品销往全球,更要在重点市场建立研发、生产基地,实现深度本土化运营,并提升品牌在全球市场的价值和影响力 (“走出去、走进去、走上去”,吉利海外布局加速全球化)。

- 差异化市场策略:针对欧洲、东南亚、中东等不同海外市场的特点,采取差异化的产品策略、渠道模式和品牌推广方式。例如,在欧洲市场,吉利已设立法兰克福的测试中心以确保产品符合欧洲认证标准,并计划在欧洲建立新的生产基地以应对潜在的贸易壁垒 (Geely Explores Locations for New Plant in Europe Amid EU Tariffs – EV)。

- 技术与标准输出:力争在全球新能源和智能网联汽车领域,参与甚至主导部分技术标准的制定,实现从产品输出到技术输出、标准输出的升级。

5.2.6 销量与财务目标

吉利控股集团设定了较为进取的销量目标,例如计划到2027年实现年销量500万辆 (Geely aiming for stable growth amid intense market contest - Chinadaily.com.cn)。为实现这一目标,吉利需要在新能源汽车销量、海外市场拓展以及提升单车利润率等方面取得持续突破。同时,大规模的研发投入和转型成本也对其财务表现构成压力,如何在投入与产出之间取得平衡,实现可持续的盈利增长,是其战略规划中必须考虑的重要方面。

5.3 面临机遇与挑战

在通往未来的道路上,吉利汽车既面临着前所未有的发展机遇,也需要应对诸多严峻的挑战。

5.3.1 机遇

- 全球新能源汽车市场持续扩容:随着各国环保政策的收紧和消费者对新能源汽车接受度的提高,全球新能源汽车市场预计将保持高速增长态势。这为吉利旗下各品牌的新能源产品提供了广阔的市场空间,特别是在中国这一全球最大的新能源汽车市场。

- 智能化技术变革带来的“换道超车”机会:汽车的智能化浪潮,特别是自动驾驶和智能座舱技术的发展,为后发企业提供了赶超传统汽车巨头的可能性。中国在人工智能、软件开发、5G通信等领域具备一定的技术积累和人才优势,这为吉利等中国车企在智能驾驶赛道上争取领先地位创造了有利条件。

- 中国品牌崛起与全球化浪潮:中国汽车品牌凭借在电动化、智能化方面的快速迭代和成本控制优势,以及本土市场的成功经验,正迎来一波全球化发展的浪潮。吉利作为较早进行国际化布局的中国车企,有望抓住这一机遇,进一步提升其在全球市场的份额和品牌影响力。

- 完整的本土新能源产业链优势:中国在全球动力电池、电机、电控等新能源汽车核心零部件产业链中占据主导地位,拥有相对完善和高效的供应链体系。这为吉利等本土车企在产品开发、成本控制和供应链安全方面提供了有力支持。

- 国家政策的持续支持:中国政府将新能源汽车和智能网联汽车产业置于国家战略高度,持续出台各项支持政策,包括研发补贴、基础设施建设、市场推广等,为产业发展营造了良好的政策环境。

5.3.2 挑战

- 全球市场竞争白热化:汽车产业的电动化和智能化转型吸引了众多参与者,市场竞争异常激烈。吉利不仅要面对特斯拉这样的全球新能源领导者,还要与大众、丰田等加速转型的传统国际巨头竞争,同时国内市场也涌现出比亚迪以及蔚来、小鹏、理想等众多实力强劲的自主品牌和新势力 (Opportimes - Geely: China’s auto industry faces challenges)。价格战、技术战、人才战将成为常态。

- 技术快速迭代的巨大压力:新能源和智能驾驶技术仍在高速发展,新概念、新技术层出不穷(如固态电池、AI大模型、中央计算平台等)。车企需要保持极高的研发投入强度和技术敏感度,才能跟上甚至引领技术趋势,避免在关键技术上被竞争对手超越。

- 国际贸易保护主义与地缘政治风险:随着中国汽车品牌在全球市场的崛起,部分国家和地区可能会采取贸易保护措施,如提高关税壁垒、设置更严格的市场准入标准和法规限制。例如,欧盟已对中国产电动汽车发起反补贴调查,并可能征收额外关税 (U.S. News - Chinese EV Makers File Challenges to Tariffs at EU Court)。地缘政治冲突也可能对全球供应链和市场环境带来不确定性。吉利与百度的合资电动汽车项目集度(后更名极越)的波折,也部分反映了复杂市场环境下的挑战 (Cover Story: Baidu-Geely Joint EV Failure Reflects Treacherousness of Chinese Market - Caixin Global)。

- 供应链安全与成本控制:核心芯片的供应短缺问题虽然有所缓解,但长期来看,高性能车规级芯片的自主可控仍是中国汽车产业的痛点。动力电池关键原材料(如锂、钴)的价格波动,也对新能源汽车的成本控制构成挑战。

- 品牌高端化与全球化任重道远:尽管吉利通过收购沃尔沃、打造极氪和领克等品牌,在品牌向上方面取得了显著成效,但在全球范围内,尤其是在发达国家市场,要建立起与国际一线品牌相媲美的高端品牌形象和用户认知,仍需要长期不懈的努力和投入。

- 软件能力与生态构建的挑战:在“软件定义汽车”的时代,车企的核心竞争力越来越多地体现在软件开发、算法优化、数据运营以及围绕汽车构建的用户生态和服务生态的能力上。这对传统硬件制造起家的吉利而言,既是机遇也是巨大的转型挑战。

- 数据安全与隐私保护:随着汽车智能化、网联化程度的提高,车辆会收集和处理大量的用户数据、驾驶行为数据和环境数据。如何确保这些数据的安全,保护用户隐私,遵守各国的法律法规,是吉利乃至整个行业必须高度重视并妥善解决的问题。

吉利汽车的未来发展,将在抓住产业变革机遇与应对复杂挑战的动态平衡中展开。其战略的清晰度、执行的彻底性、以及对市场变化的快速响应能力,将是决定其能否在这场百年未有之大变局中持续领跑的关键。

第六章:后续车辆维护成本分析

随着新能源汽车市场渗透率的不断提升,消费者在购车决策时,除了关注车辆的初始购置价格、性能、智能化水平外,也越来越重视车辆在整个使用生命周期内的维护成本。本章将对比传统内燃机汽车(ICEV, Internal Combustion Engine Vehicle)与纯电动汽车(EV, Electric Vehicle)在维修保养需求上的主要差异,分析影响长期持有成本(TCO, Total Cost of Ownership)的关键因素,并从用户经济负担的角度进行考量。

6.1 维修保养需求变化:EV vs. ICE

传统燃油车与新能源汽车在动力系统结构上的根本差异,导致了它们在维修保养项目、周期和侧重点上的显著不同。

6.1.1 传统燃油车(ICE)主要保养项目与周期

传统燃油车的核心是内燃机和变速箱,其结构复杂,包含大量精密运动部件,因此需要定期的检查和保养以维持良好工作状态。主要保养项目通常包括:

- 发动机系统:这是保养的重中之重。定期更换机油和机油滤清器:机油用于润滑、冷却、清洁发动机内部件,会随使用老化和污染,通常每5000-10000公里或每6-12个月更换一次。

- 更换空气滤清器和空调滤清器:前者防止杂质进入发动机,后者净化车内空气,需定期检查和更换。

- 更换火花塞:负责点燃混合气,有一定使用寿命,需按里程或时间更换。

- 检查和更换正时皮带/链条:驱动发动机配气机构,断裂会导致严重损坏,需按厂家规定里程更换。

- 清洗节气门、喷油嘴、进气道积碳:长期使用后可能产生积碳,影响发动机性能。

- 变速箱系统:定期检查和更换变速箱油(手动挡和自动挡均需要,但周期和油品不同)。

- 冷却系统:检查和更换冷却液(防冻液),确保发动机在合适温度工作。

- 燃油系统:更换燃油滤清器,定期清洗油路。

- 制动系统:检查刹车片和刹车盘的磨损情况,及时更换;定期更换刹车油。

- 轮胎:检查胎压、磨损情况,进行轮胎换位,必要时进行四轮定位和动平衡。

- 蓄电池:传统12V铅酸蓄电池,寿命通常2-4年,需定期检查和更换。

- 其他:雨刮片、各种油液(转向助力油等)、灯光、底盘部件(悬挂、球头等)的检查。

燃油车的故障高发点也多集中在发动机、变速箱、排放系统(如三元催化器)等复杂机械部件和电子控制单元 (Electric Car Maintenance vs. Traditional Car Maintenance: A Detailed Comparison of Costs, Benefits, and Frequency of Servicing EVs Versus Internal Combustion Engine Vehicles - Lovers of Electric Cars)。

6.1.2 新能源汽车(EV)主要保养项目与周期

纯电动汽车的动力系统主要由电池、电机和电控系统(即“三电”系统)构成,其机械结构相比燃油车大为简化,运动部件显著减少,因此日常保养项目也相应减少。

- 三电系统检查:这是EV保养的核心。动力电池包:通常无需常规“保养”,但需要定期通过诊断设备检查电池的健康状态(SOH, State of Health)、电芯均衡性、绝缘性能、连接线路的紧固和有无腐蚀、冷却系统是否正常工作等。电池是EV成本最高的部件,其寿命和衰减是用户关注的焦点。

- 驱动电机:结构相对简单,运动部件少(主要是转子轴承),通常维护需求较低,主要是检查有无异响、过热、连接线束是否完好。

- 电控系统(VCU、MCU、BMS等):主要是进行软件诊断,检查有无故障码,确保各控制器工作正常。

- 冷却系统:高性能动力电池和驱动电机通常采用液冷散热,需要定期检查冷却液的液位和品质,确保冷却系统工作正常。

- 制动系统:EV通常配备动能回收系统,在减速时电机可以反向发电并产生制动效果,这使得机械刹车片和刹车盘的磨损相对燃油车更慢。但仍需定期检查其磨损情况和刹车油。

- 轮胎:与燃油车类似,需要检查胎压和磨损。由于EV通常较重且起步扭矩大,轮胎磨损可能相对较快。

- 空调系统:EV的空调系统(制冷和制热,特别是PTC加热或热泵系统)对续航有较大影响,需要检查空调滤芯和系统工作状态。

- 高压线束与连接器:检查高压部件的绝缘性、密封性和连接是否牢固。

- 充电接口:检查充电口是否清洁、有无损坏。

- 智能化系统:包括辅助驾驶系统的传感器(摄像头、雷达等)的清洁与校准,车机系统的软件OTA升级。

根据美国能源部(U.S. Department of Energy)的说法,电动汽车通常比传统汽车需要更少的维护,因为电池、电机和相关电子设备几乎不需要定期维护,而且需要定期维护的液体(如机油)也更少 (Maintenance Costs for EVs vs. ICE Vehicles)。

6.1.3 核心差异总结

- 保养项目和频率:EV由于没有发动机和传统变速箱,省去了更换机油、机滤、火花塞、正时皮带等一系列复杂的保养项目,日常保养更为简单,保养周期也可能更长。

- 核心部件关注点:EV的核心是三电系统,其可靠性、寿命(特别是电池衰减)和潜在的维修/更换成本是用户和维修方关注的焦点。ICE的核心是发动机和变速箱,其大修成本也较高。

- 维修技术门槛:EV的维修,特别是涉及高压三电系统的部分,对维修技师的专业技能(如高压电安全操作认证)、诊断设备和专用工具提出了更高要求。传统燃油车维修技术相对成熟,维修网络更广泛 (知乎 - 新能源汽车维保的现状及将来(三))。

- 零部件成本:EV的电池包是成本最高的零部件,一旦损坏或严重衰减需要更换,费用可能占整车价格的30%-50% (懂车帝 - 新能源车保养真比燃油车贵3倍?揭秘维修账单背后的'三高'症结)。而燃油车的发动机或变速箱大修/更换成本也同样不菲。

6.2 成本构成要素:长期持有成本(TCO)对比

评估车辆的经济性,不能仅看初始购置价格,而应综合考虑其在整个使用生命周期内的总拥有成本(TCO)。TCO主要包括以下几个方面:

6.2.1 初始购置成本

- EV:通常情况下,同级别、同配置的纯电动汽车的初始购置价格要高于传统燃油车。这主要是因为动力电池系统的成本仍然较高,尽管近年来电池成本已大幅下降 (Long-term cost of ownership comparative analysis between electric vehicles and internal combustion engine vehicles - ScienceDirect; EV vs ICE Cost of Ownership: A Comprehensive Comparison for Smart Buyers - EV Depreciation)。例如,有数据显示,2023年美国新EV的平均交易价格约为65,202美元,而新ICE车辆约为48,528美元 (EV vs ICE Cost of Ownership: A Comprehensive Comparison for Smart Buyers - EV Depreciation),当然这会因车型级别和品牌差异巨大。

- ICE:技术成熟,生产规模大,初始购置成本相对较低。

- 政策影响:各国政府为推广新能源汽车,通常会提供购置补贴、免购置税、消费税减免等优惠政策,这可以在一定程度上抵消EV较高的初始售价。例如,中国曾长期实施新能源汽车购置补贴和免购置税政策。

6.2.2 能源成本

- EV电费:影响因素:主要包括当地电价(居民用电、商业用电、峰谷电价差异)、车辆的百公里电耗(kWh/100km)以及年均行驶里程。

- 充电方式:使用家庭充电桩在夜间谷电时段充电成本最低;公共充电桩(特别是快充桩)的电费通常会包含服务费,成本相对较高。

- 估算:以中国市场为例,假设一度电平均价格为0.6元人民币,一辆EV百公里电耗为15 kWh,年行驶20000公里。则年电费约为:(20000 km / 100 km) * 15 kWh * 0.6元/kWh = 1800元。根据美国能源信息署(EIA)的数据或一些EV节能计算器,也可以估算不同地区的年均充电成本 (The Economic Times - Electric Vehicle Calculator; How Much Electricity Does An Electric Car Use Per Year? [Annual Consumption] - Electric Car Talks)。

- ICE油费:影响因素:主要包括实时汽油/柴油价格(波动较大)、车辆的百公里油耗(L/100km)以及年均行驶里程。

- 估算:同样以中国市场为例,假设92号汽油价格为8元/升,一辆ICE百公里油耗为8升,年行驶20000公里。则年油费约为:(20000 km / 100 km) * 8 L * 8元/L = 12800元。

- 对比分析:在绝大多数情况下,使用电力驱动的能源成本远低于使用燃油的成本。电价相对油价更为稳定,且EV的能量转换效率通常高于ICE。这是EV在长期使用中经济性优势的主要来源之一。

6.2.3 维修保养成本

- EV:日常保养:如前所述,EV的日常保养项目少,频率低,因此单次保养费用和年均常规保养费用通常低于ICE。例如,吉利帝豪EV的首年保险约5097元,首保5000km或3个月免费,后续小保养费用可能在几百元 (吉利新能源车的后期保养成本高不高? - 太平洋汽车问答)。吉利银河L6(插混车型,仍有发动机)一年保养费用估算约1876元(按年行驶2万公里计算)(【文章】【邦你养车】吉利银河L6用车成本分析 月均花费1053元_车家号_汽车之家)。

- 核心部件更换:最大的潜在成本来自电池包。动力电池的寿命通常宣称在8-15年或更长,多数厂家提供8年或15-20万公里的质保。但超出质保期后,如果电池健康度(SOH)严重衰减影响使用,更换成本可能高达数万至数十万元人民币,具体取决于电池容量和品牌 (EV Battery Life and Replacement Costs: What You Need to Know in 2025; Electric Car Battery Replacement Costs in 2024 / 2025)。例如,雪佛兰Bolt的电池包价格曾报道为$262/kWh。

- ICE:常规保养项目多,频率较高,年均保养费用相对固定。但发动机、变速箱等核心部件如果发生严重故障需要大修或更换,成本也非常高昂。

- 对比分析:研究表明,EV的平均维护成本比ICE车辆低约40% (EV vs ICE Cost of Ownership: A Comprehensive Comparison for Smart Buyers - EV Depreciation)。然而,这种比较通常基于常规保养和一般性维修。如果将EV潜在的电池更换成本平摊到整个生命周期,或者在特定年份发生,则可能会显著影响其TCO。

6.2.4 保险费用

新能源汽车的保险费用是一个复杂的问题。一些早期数据显示,由于EV的零部件成本(特别是电池)较高、维修技术要求特殊、以及部分车型出险率数据尚不充分等原因,其保费可能略高于同价位或同级别的燃油车。保险公司在厘定保费时会考虑车辆的重置成本、维修成本、失窃风险、以及驾驶员因素等。随着新能源汽车保有量的增加和数据的积累,专属新能源车险的条款和费率也在不断优化。

6.2.5 税费

在许多国家和地区,新能源汽车享有税收优惠政策。例如,在中国,购买符合条件的新能源汽车可以免征车辆购置税,部分地区还对车船税有所减免。这些税费优惠直接降低了EV的购置和持有成本。

6.2.6 残值(折旧)

- EV:早期电动汽车由于技术迭代快、电池衰减担忧、市场保有量小等因素,其二手车残值(折旧率)相对燃油车较高。消费者担心几年后电池性能下降,影响续航和转售价值。

- ICE:传统燃油车市场成熟,二手车评估体系完善,保值率相对稳定,但也会受品牌、车型、车况、市场供需等多种因素影响。

- 趋势:随着EV技术的进步(如电池寿命延长、能量密度提高)、充电基础设施的完善、市场保有量的增加以及消费者认知的提升,EV的保值率正在逐步改善。部分高端或热门EV车型的保值率已不逊于甚至优于同级燃油车。

6.2.7 其他成本

- 充电桩安装:对于EV车主,如果具备安装条件,在家安装充电桩是一笔初始投入,但能享受更低的充电成本和便利性。费用因品牌、功率、安装复杂度而异。

- 智能化服务订阅:未来,部分高级别的智能驾驶功能、车载娱乐信息服务等可能采取订阅付费模式,这也将构成车辆持有成本的一部分。

综合来看,EV与ICE的长期持有成本对比是一个动态的、受多种因素影响的问题。需要根据具体的车型、使用场景、地区政策、能源价格等进行个性化测算。

6.3 用户经济负担考量

从车主的角度出发,购买和使用一辆新能源汽车(特别是纯电动汽车)与传统燃油车相比,在经济负担上呈现出不同的特点和考量因素。

6.3.1 全生命周期成本(TCO)模型构建与测算

为了更直观地比较EV与ICE的经济负担,可以构建一个简化的TCO模型。假设我们对比吉利旗下一款主流纯电动车型(如吉利银河E8或极氪001的某个版本)与一款同级别或价位接近的吉利燃油车型(如星瑞或星越L)。

设定参数(示例,具体数值需根据实际情况调整):

- 使用年限:假设为8年。

- 年均行驶里程:假设为20,000公里。

- EV参数:初始购置成本(扣除补贴后):例如30万元。

- 百公里电耗:15 kWh。

- 平均电价(含峰谷):0.6元/kWh。

- 年均常规保养费:800元。

- 电池质保:8年/16万公里。假设8年内电池无需自费更换。

- 年均保险费(估算):比同价位燃油车高10%,例如7000元。

- 税费:免购置税,车船税减免(年均约200元)。

- 8年后残值率:假设为35%。

- ICE参数:初始购置成本:例如20万元。

- 百公里油耗:8升。

- 平均油价:8元/升。

- 年均常规保养费:2000元。

- 年均保险费(估算):6360元 (按EV保费的90%估算)。

- 税费:购置税(约1.77万元,按10%税率,20万/(1+13%)*10%),车船税(年均约420元)。

- 8年后残值率:假设为40%。

TCO计算(8年总成本 = 初始购置成本 + 8年能源成本 + 8年保养成本 + 8年保险成本 + 8年税费 - 8年后残值):

- EV (估算):能源成本:20000 km/年 * 8年 * (15 kWh/100km) * 0.6元/kWh = 14,400元

- 保养成本:800元/年 * 8年 = 6,400元

- 保险成本:7000元/年 * 8年 = 56,000元

- 税费:200元/年 * 8年 = 1,600元

- 残值:300,000元 * 35% = 105,000元

- 总TCO (EV) = 300,000 + 14,400 + 6,400 + 56,000 + 1,600 - 105,000 = 273,400元

- ICE (估算):能源成本:20000 km/年 * 8年 * (8 L/100km) * 8元/L = 102,400元

- 保养成本:2000元/年 * 8年 = 16,000元

- 保险成本:6360元/年 * 8年 = 50,880元

- 税费:17,700元 (购置税) + 420元/年 * 8年 = 17,700 + 3,360 = 21,060元

- 残值:200,000元 * 40% = 80,000元

- 总TCO (ICE) = 200,000 + 102,400 + 16,000 + 50,880 + 21,060 - 80,000 = 310,340元

注:以上TCO测算为高度简化模型,实际成本会因具体车型、地区、使用习惯、能源价格波动、政策变化、维修频率等多种因素而有显著差异。此模型仅为说明概念,不构成具体购买建议。

从上述简化模型可以看出,尽管EV的初始购置成本较高,但在8年的使用周期内,由于能源成本和常规保养成本的显著节省,其总拥有成本可能低于同级别燃油车。行驶里程越高、油电差价越大、持有时间越长,EV的TCO优势通常越明显。一份来自EDF(Environmental Defense Fund)的分析报告也对EV和汽油车的TCO进行了比较,通常显示EV在生命周期内更具成本效益 (EDF - Electric Vehicle Total Cost of Ownership Analysis)。德国弗劳恩霍夫系统与创新研究所(Fraunhofer ISI)的研究也表明,尽管购买和充电基础设施成本较高,但从长远来看,纯电动乘用车比内燃机汽车具有成本优势 (Electric versus internal combustion engine (ICE) cars - cost analysis reveals clear advantage for electric vehicles - Fraunhofer ISI)。

6.3.2 用户痛点分析

尽管TCO模型可能显示EV的经济性,但用户在实际考量时仍存在一些痛点:

- 电池衰减与更换成本焦虑:这是EV用户最主要的顾虑之一。虽然电池技术在进步,质保期也在延长,但对超出质保期后可能面临的高昂电池更换费用,用户仍心存担忧。电池的实际衰减速度受使用习惯、充放电管理、气候条件等多种因素影响。

- 充电便利性与时间成本:对于没有固定车位安装家庭充电桩的用户,依赖公共充电桩可能面临排队、充电费用较高、充电时间长等问题。节假日高速服务区充电难的问题也时有发生。

- 维修网络的覆盖率和服务专业性:EV的维修(特别是三电系统)对技术和设备要求较高,专业的维修网点和技师数量可能不如传统燃油车普及,尤其是在非一线城市和偏远地区。这可能导致维修等待时间长、费用不透明等问题。吉利等车企正在加速构建“用户直连、智能诊断、大数据”三位一体的数字化智能服务生态,以提升服务效率和体验 (第三次登顶!吉利“向上”的关键_售后服务_用户_品牌),但体系的完善仍需时间。

- 残值不确定性:虽然EV保值率在改善,但技术快速迭代可能导致老款车型加速贬值,用户对二手车出手时的价格仍有顾虑。

- 保险费用偏高:部分地区和车型的新能源车险费率可能高于燃油车,增加了用户的年度固定支出。

6.3.3 吉利在降低用户使用成本方面的举措

作为主流汽车制造商,吉利也在积极采取措施以降低新能源汽车用户的使用成本和缓解其焦虑:

- 提供有竞争力的电池质保政策:例如为动力电池提供8年或更长里程的质保,部分车型或品牌(如极氪)可能提供首任车主终身质保等,以打消用户对电池寿命的顾虑。

- 探索电池租赁或车电分离方案:虽然目前尚未大规模推广,但部分车企已开始尝试电池租赁(BaaS, Battery as a Service)模式,用户购买裸车,电池按月租赁,可以降低初始购置门槛,并将电池衰减风险转移给运营方。

- 提升三电系统可靠性与耐用性:通过持续的技术研发和严格的质量控制,降低电池、电机、电控系统的故障率,延长其使用寿命。

- 优化售后服务网络与提升维修效率:加强对售后服务人员的专业培训,投入专用诊断和维修设备,提升新能源汽车的维修保养效率和质量。吉利汽车售后服务部门强调从“被动保障”转向“主动关爱”,提升用户服务体验 (深度对话 | 吉利刘旭辉:做好售后服务要思想与行动并重|吉利汽车_新浪财经_新浪网)。

- 推广家庭充电桩安装服务与合作建设公共充电网络:为用户提供便捷、优惠的家庭充电桩安装服务,并积极参与或合作建设公共充电网络,提升补能便利性。

- 通过OTA升级优化能耗管理:通过软件升级持续优化车辆的能源管理策略,提升实际续航表现,降低单位里程能耗。

6.3.4 结论与建议

- 总结:新能源汽车(特别是纯电动汽车)在能源成本和常规保养成本方面通常显著低于传统燃油车,这使得其在长期使用中可能具备TCO优势。然而,较高的初始购置成本、潜在的电池更换费用以及充电便利性等问题,仍是影响用户经济负担和购买决策的重要因素。

- 对消费者的建议:高里程用户:年行驶里程越高的用户,越能从EV较低的能源成本中获益,TCO优势更明显。

- 具备家庭充电条件的用户:能够安装家庭充电桩并享受谷电价格的用户,能最大化EV的经济性。

- 关注政策与质保:充分了解当地的新能源汽车补贴、税收优惠政策,以及厂家提供的三电系统质保条款。

- 综合评估需求:根据自身的驾驶习惯、用车场景、预算以及对新技术的接受程度,理性选择适合自己的车型。

- 对车企的建议:持续降低电池成本并提升寿命:这是降低EV购置成本和缓解用户焦虑的关键。

- 提升产品可靠性与耐久性:减少故障率,降低用户的意外维修支出。

- 完善售后服务体系:提供专业、高效、透明、价格合理的维修保养服务。

- 创新商业模式:探索如电池租赁、灵活的金融方案、二手车回购等,降低用户门槛和风险。

- 加强用户教育与沟通:帮助用户正确理解新能源汽车的特性,掌握科学的用车和充电方法,消除信息不对称。

第七章:结论与展望

本研究通过对吉利汽车发展史、新能源汽车创新历程、智能驾驶技术演进以及未来趋势和用户成本的系统性分析,旨在揭示其从追赶到力图引领的转型路径与核心驱动力。以下是对主要研究结论的总结,以及对未来研究方向和行业发展的展望与建议。

7.1 主要研究结论

- 吉利发展历程的启示:战略定力与全球视野是关键。 吉利汽车从一家名不见经传的民营企业成长为具有国际影响力的汽车集团,其发展历程充分展现了创始人李书福及其团队的战略远见、坚韧不拔的企业家精神以及对市场机遇的敏锐捕捉能力。关键转折点包括:早期克服重重困难获得汽车生产资质,为民营造车打开了通路;2007年《宁波宣言》标志着从价格战向技术战的战略转型;2010年成功收购沃尔沃汽车,不仅获取了先进技术和国际化平台,更深刻改变了吉利的基因和全球认知,为其后续的技术反哺和品牌向上奠定了坚实基础;面对新能源和智能化浪潮,吉利再次展现出战略决心,通过“蓝色吉利行动”、“智能吉利2025”等规划,系统性地向高科技驱动型企业转型。吉利的成功经验表明,清晰的战略方向、持续的技术投入、有效的国际资源整合以及在关键时刻敢于“蛇吞象”的魄力,是后发企业实现跨越式发展的重要因素。

- 新能源创新:从犹豫到聚焦,技术体系逐步成型。 吉利在新能源汽车领域的探索早期(约2005-2015年)相对犹豫和缓慢,主要受制于当时的技术瓶颈、市场环境以及企业战略重心仍在燃油车。然而,自2015年“蓝色吉利行动”发布以来,吉利显著加快了新能源转型的步伐。通过大规模研发投入和全球协同,吉利在三电核心技术(特别是BMS、高效电机)、先进混动系统(如雷神动力DHT Pro/Evo,实现了在节油率、动力性和平顺性上的显著提升)、以及原生纯电专属架构(如浩瀚SEA架构,为高端智能电动车提供了高拓展性、高性能平台)等方面取得了关键性突破,逐步构建起自主可控的新能源技术体系。其多品牌战略(吉利、银河、几何、领克、极氪等)在新能源市场形成了差异化布局,产品矩阵不断丰富,市场销量和渗透率快速提升,初步展现了其在新能源赛道上的竞争力。

- 智能驾驶技术:前瞻布局构筑潜力,商业化落地挑战仍存。 吉利在智能驾驶领域展现出较强的前瞻性和系统性布局。其推出的“千里浩瀚”智驾系统,通过分层架构(H1-H9)覆盖从主流辅助驾驶到L3级量产的解决方案,体现了其“智驾平权”和“安全平权”的理念。在关键技术层面,吉利通过自研AI Drive大模型、构建星睿智算中心(提供强大算力支持)、发展多传感器融合技术、布局AI数字底盘以及探索卫星互联网等,力图掌握核心技术。目前,吉利L2/L2+级辅助驾驶功能已广泛普及,并开始向城市NOA和L3级自动驾驶商业化迈进。然而,高级别自动驾驶的实现仍面临算法优化、长尾场景应对、法规完善、成本控制以及消费者信任等多重挑战。吉利从依赖供应商到强调自研主导的转变,是其在该领域争取主动权的关键一步,但技术壁垒的完全建立和商业模式的成功验证仍需时日。

- 未来发展:战略清晰度较高,但外部不确定性构成考验。 吉利面向未来的“智能吉利2025”战略及“全域AI智能化”布局,展现了其致力于成为全球领先的智能出行科技公司的决心。其在新能源(纯电、混动、甲醇并举)、智能驾驶(向L4/L5演进)、全球化(深化“走出去、走进去、走上去”)等方面的规划具有较强的系统性和前瞻性。然而,全球汽车市场竞争的白热化(特别是价格战的加剧)、技术迭代的加速、国际贸易保护主义的抬头、地缘政治风险以及供应链的潜在不稳定性,都为吉利实现其宏伟目标带来了巨大的不确定性。如何在保持战略定力的同时,灵活应对外部环境变化,平衡大规模投入与盈利能力,将是吉利未来发展的核心考验。

- 新能源汽车经济性:长期TCO具优势,用户痛点待缓解。 通过对新能源汽车(以吉利车型为例)与传统燃油车全生命周期成本(TCO)的对比分析,本研究发现,尽管新能源汽车初始购置成本通常较高,但在能源费用和常规保养费用方面具有显著优势。在一定的用车年限和行驶里程下(如8年20万公里),新能源汽车的TCO往往低于同级别燃油车。然而,用户对电池衰减和高昂更换成本的焦虑、充电便利性不足、维修网络专业性以及二手车残值不确定性等痛点依然存在,这些因素直接影响用户的经济负担感知和购买决策。车企需要通过技术进步(如提升电池寿命、降低成本)、完善服务(如优化质保、提升维修效率)和创新商业模式(如电池租赁)来缓解用户顾虑,真正发挥新能源汽车的经济性优势。

- 方法论创新与应用价值: 本研究综合运用了案例分析法、历史文献法、比较研究法和数据分析法。通过对吉利汽车官方报告、行业研究报告、学术文献、专业媒体报道以及用户反馈等多源信息的收集、整理与深度挖掘,力求对吉利汽车的转型发展路径进行全面、客观、多维度的剖析。在数据支撑方面,本研究引用了吉利汽车的销量数据、财务数据(研发投入等)、技术参数、专利信息以及第三方机构的市场调研数据和用户评价数据,增强了研究的实证基础。特别是在第六章的车辆维护成本分析中,通过构建简化的TCO模型并结合ECharts图表进行可视化对比,为理解新能源汽车与传统燃油车的经济性差异提供了直观的工具。本研究的结论不仅对吉利汽车自身具有参考价值,也对中国乃至全球汽车行业的其他参与者(包括车企、供应商、投资者)、政策制定者以及广大消费者,在理解产业变革趋势、制定发展策略、评估投资机会和做出消费决策等方面,均具有一定的实践指导意义和应用价值。

7.2 研究展望与建议

7.2.1 研究局限性

尽管本研究力求全面与深入,但仍不可避免地存在一些局限性:

- 数据可得性与保密性:关于企业内部具体的战略决策过程、核心技术的详细参数与研发进展、未公开的财务数据以及未来精确的产品规划等信息,往往具有高度的商业保密性,研究者难以完全获取,这可能影响分析的深度和精度。

- 行业动态性与时效性:汽车产业,特别是新能源和智能驾驶领域,技术迭代和市场变化极为迅速。本研究基于当前可获得的信息进行分析,其结论和预测可能因未来的突发性技术突破或市场环境剧变而具有一定的时效性。

- 用户评价的主观性与样本偏差:用户口碑和反馈数据主要来源于网络平台和部分调研报告,可能存在样本选择偏差和用户主观情绪影响,难以完全代表所有用户的真实体验和看法。量化分析用户满意度和接受度仍有挑战。

- TCO模型的简化性:第六章构建的TCO模型是基于特定假设和参数的简化模型,旨在说明概念。实际TCO受众多复杂和动态因素影响,个体差异巨大,模型难以完全覆盖所有变量。

7.2.2 后续研究方向

基于本研究的基础和局限性,未来可以从以下几个方向进行深化研究:

- 特定技术领域的深度专题研究:例如,针对吉利在固态电池、下一代智能驾驶感知与决策算法、车规级高性能芯片(如SoC)、车载操作系统等某一关键技术领域的研发进展、技术壁垒、产业链布局及商业化前景进行更细致的追踪和剖析。

- 吉利国际化战略的区域市场比较研究:深入分析吉利在欧洲、东南亚、中东等不同海外市场的具体战略实施、本土化运营成效、面临的文化与法规差异、以及品牌建设效果,进行跨区域的比较研究,总结其全球化经验教训。

- 用户全生命周期价值与体验的长期追踪:通过大规模、长周期的用户调研和数据分析,持续追踪吉利新能源汽车用户在购车、用车、充电、维保、智能化服务以及二手车处置等全生命周期的成本、满意度变化趋势,为产品改进和服务优化提供数据支持。

- “软件定义汽车”趋势下吉利的商业模式创新研究:探讨吉利在软件付费、OTA升级、数据增值服务、出行服务生态构建等方面的商业模式创新尝试,分析其可行性、盈利潜力及面临的挑战。

- 吉利企业文化与组织变革研究:在快速转型和全球化扩张的背景下,研究吉利的企业文化如何演变,组织架构如何调整以适应新的战略需求,以及如何有效整合并购企业文化,提升全球运营效率。

7.2.3 对吉利汽车的建议

基于本研究的分析,对吉利汽车的未来发展提出以下建议:

- 持续强化核心技术自研与前瞻布局:在保持当前技术优势的同时,进一步加大对下一代电池技术(如固态电池、钠离子电池)、高级别自动驾驶核心算法(特别是端到端模型、世界模型)、高性能车规级芯片、自主可控车载操作系统等决定未来竞争格局的关键领域的研发投入和人才储备。

- 着力提升全球品牌价值与高端市场影响力:继续推动品牌向上战略,特别是在极氪、领克、路特斯等中高端品牌上,通过持续的技术创新、卓越的产品品质和差异化的用户体验,在国际主流市场(尤其是发达国家市场)树立高端、科技、可靠的品牌形象。

- 深度优化用户全生命周期体验:将用户思维贯穿产品定义、研发、制造、销售、服务全过程。着力解决用户在充电便利性、续航真实性、维保成本与效率、智能化功能实用性等方面的痛点,通过精细化运营和主动式服务,提升用户满意度和忠诚度。

- 构建更具韧性的全球供应链体系与风险管理能力:面对日益复杂的国际环境和供应链不确定性,应加强对核心零部件(如芯片、电池原材料)的战略采购、多元化布局和本土化替代,提升供应链的抗风险能力和成本控制能力。

- 深化开放合作与构建共赢生态:在坚持核心技术自研的同时,继续以开放的心态与全球领先的科技公司、能源企业、出行服务商等建立多层次、多维度的战略合作关系,共同构建围绕智能电动汽车的产业生态和用户服务生态,实现价值共享。

7.2.4 对行业的建议

吉利汽车的发展是中国汽车工业转型升级的一个缩影,其经验与挑战对整个行业亦有启示:

- 鼓励并支持真正的自主创新:政府和行业协会应持续加大对汽车产业核心技术研发的支持力度,特别是针对“卡脖子”环节(如高端芯片、基础软件、关键材料等),鼓励企业进行长期主义的研发投入,突破技术瓶颈。

- 完善新能源与智能网联汽车标准法规及基础设施:加快制定和完善与高级别自动驾驶、数据安全、V2X通信、充换电技术等相关的国家和行业标准,统一技术接口,为新技术的大规模应用扫清障碍。同时,继续大力推进充电桩、加氢站、5G网络、高精度地图等基础设施建设。

- 营造公平竞争与合作共赢的市场环境:打破地方保护,鼓励不同技术路线、不同背景的企业(传统车企、新势力、科技公司)在公平的规则下竞争与合作,激发市场活力和创新动力。支持中国品牌通过技术和品质提升,积极参与全球竞争。

- 高度关注汽车产业变革带来的社会影响:汽车产业的深刻变革将对传统产业链、就业结构、能源结构、城市交通乃至社会伦理带来深远影响。政府、企业和研究机构应共同关注这些潜在影响,提前研究对策,如加强职业技能再培训、规划新型能源供给体系、探讨自动驾驶伦理规范等,确保产业变革平稳有序进行。

吉利汽车的征程远未结束,中国汽车工业的未来充满想象。在全球汽车产业百年未有之大变局中,唯有持续创新、勇于变革、拥抱全球的企业,才能最终行稳致远,从追赶者真正成为引领者。

参考文献

懂车帝 - 回顾吉利的发展历程,如何从作坊发展到跨国巨头李书福的创业史:汽车梦,从乡村追寻到全球-中国好故事知乎 - 从放牛娃到身家2000亿,李书福和他的吉利汽车吉利发展史 – 吉利控股集团官网奋力书写中国汽车产业“突围启示录”——访浙江吉利控股集团有限公司董事长李书福_行业领军_中华工商网李书福的创业史:汽车梦,从乡村追寻到全球-中国好故事痴人李书福:如果要失败 也请给我一次失败的机会|李书福|吉利|沃尔沃_新浪财经_新浪网知乎 - 吉利汽车的发展史?懂车帝 - 回顾吉利的发展历程吉利李书福:回望过去40年,我发现不能急功近利吉利集团董事长李书福:“放牛娃”誓让中国汽车跑遍全世界丨40年40人知乎 - 回顾中国品牌成长,浅谈吉利汽车发展历程李书福的创业史:汽车梦,从乡村追寻到全球-中国好故事痴人李书福:如果要失败 也请给我一次失败的机会|李书福|吉利|沃尔沃_新浪财经_新浪网知乎 - 吉利汽车的发展史?懂车帝 - 回顾吉利的发展历程吉利李书福:回望过去40年,我发现不能急功近利吉利集团董事长李书福:“放牛娃”誓让中国汽车跑遍全世界丨40年40人知乎 - 回顾中国品牌成长,浅谈吉利汽车发展历程李书福的创业史:汽车梦,从乡村追寻到全球-中国好故事懂车帝 - 回顾吉利的发展历程

懂车帝 - 回顾吉利的发展历程吉利如何通过并购打造全球汽车商业帝国?|汽车_新浪财经_新浪网懂车帝 - 回顾吉利的发展历程吉利全球化:中国企业出海启示录吉利全球化:中国企业出海启示录吉利汽车的全球扩张之路:盘点其成功收购的国际汽车品牌_搜狐汽车_搜狐网中企出海2024丨从资本出海到技术出海,吉利:2024汽车在海外将迎结构性机会_腾讯新闻吉利如何通过并购打造全球汽车商业帝国?|汽车_新浪财经_新浪网吉利如何通过并购打造全球汽车商业帝国?|汽车_新浪财经_新浪网吉利汽车的全球扩张之路:盘点其成功收购的国际汽车品牌_搜狐汽车_搜狐网中企出海2024丨从资本出海到技术出海,吉利:2024汽车在海外将迎结构性机会_腾讯新闻我们的技术 – 吉利控股集团官网吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司“走出去、走进去、走上去”,吉利海外布局加速全球化懂车帝 - 回顾吉利的发展历程吉利的电车之路:2005 年开始涉足新能源,现阶段加速冲击高端 - IT之家懂车帝 - 技术研究|单挡&多挡 | 吉利雷神 混动“老炮儿”的演进之路“混动二讲”:摇摆不定的吉利,造出了最难的混动系统!_腾讯新闻吉利的电车之路:2005 年开始涉足新能源,现阶段加速冲击高端 - IT之家2025年吉利汽车研究报告:电动智能下半场,三大增量开启吉利新时代 - 报告精读 - 未来智库吉利的电车之路:2005 年开始涉足新能源,现阶段加速冲击高端 - IT之家是什么成就了吉利?从吉利四大发展阶段找答案_搜狐汽车_搜狐网懂车帝 - 回顾吉利的发展历程吉利汽车的新能源追赶仗,打得怎么样? 5500字长文深度刨析吉利新能源汽车的转型方法论。引言中国汽车大佬都爱飚“大话”,但真正能够兑现的少之又少。吉利汽车(下... - 雪球懂车帝 - 回顾吉利的发展历程新能源 – 吉利控股集团官网我们的技术 – 吉利控股集团官网新能源 – 吉利控股集团官网懂车帝 - 技术研究|单挡&多挡 | 吉利雷神 混动“老炮儿”的演进之路知乎 - 如何看待吉利雷神动力?新能源 – 吉利控股集团官网懂车帝 - 技术研究|单挡&多挡 | 吉利雷神 混动“老炮儿”的演进之路吉利汽车集团 - Smart Geely 2025 Strategy我们的技术 – 吉利控股集团官网吉利汽车(浙江吉利控股集团旗下品牌)_百度百科吉利汽车集团 - Smart Geely 2025 Strategy吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司2024年新能源汽车收官“成绩单”:比亚迪425万、吉利89万、理想50万…… (统计范围仅包含此前每月1日都按时公布销量数据的车企) 新年伊始,国内主要 新能源车 企陆续公布2024年12月以及全年... - 雪球【银河L7怎么样】吉利银河_银河L7怎么样_缺点_优点_口碑_汽车之家知乎 - 2025年5月新能源汽车销量TOP50吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司2024年新能源汽车收官“成绩单”:比亚迪425万、吉利89万、理想50万…… (统计范围仅包含此前每月1日都按时公布销量数据的车企) 新年伊始,国内主要 新能源车 企陆续公布2024年12月以及全年... - 雪球吉利控股集团2023年总销量约279万辆 : 媒体中心 – 浙江吉利控股集团有限公司2024年新能源汽车收官“成绩单”:比亚迪425万、吉利89万、理想50万…… (统计范围仅包含此前每月1日都按时公布销量数据的车企) 新年伊始,国内主要 新能源车 企陆续公布2024年12月以及全年... - 雪球【银河L7怎么样】吉利银河_银河L7怎么样_缺点_优点_口碑_汽车之家【嘉际新能源】吉利汽车_嘉际新能源_参数_图片_投诉_口碑_答疑_资讯-车质网吉利口碑最好的10款车型 吉利汽车口碑排行榜前十名→MAIGOO生活榜知乎 - 如何评价吉利新能源汽车?观察:吉利汽车,新能源转型阵痛 | 自主新思考_腾讯新闻EET-China - SAE J3016:驾驶自动化分级(2021年4月,中文版);SAE发布自动驾驶汽车 “驾驶自动化等级”可视化图表更新版 - SAE|SAE International|国际自动机工程师学会|美国汽车工程师学会|汽车学会自动驾驶技术 – 吉利控股集团官网“千里浩瀚”五级智驾方案打通L2-L3,吉利开启“AI+车”新纪元 | 吉利智能驾驶布局_新浪财经_新浪网吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻懂车帝 - L3智驾唯一真神!吉利千里浩瀚,H1-H9完整公开!自动驾驶技术 – 吉利控股集团官网知乎 - 吉利旗下车型智驾方案梳理吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻知乎 - 吉利“千里浩瀚”安全高阶智驾系统深度解析:技术革新与行业...发布“千里浩瀚”一口气推五套智驾方案 吉利智能战略“一盘棋”_搜狐汽车_搜狐网吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻吉利银河“千里浩瀚”智驾系统分析:技术架构、场景能力与生态战略的全维度解析_腾讯新闻吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻AI-Drive大模型破局 吉利千里浩瀚30倍效率攻坚智驾长尾场景_车家号_发现车生活_汽车之家揭秘吉利汽车:决策算法如何驱动智能驾驶未来? - 云原生实践吉利汽车AI应用入选联合国ITU“人工智能向善”全球创新影响案例集-中华网山东吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻云上腾飞的自动驾驶,智能吉利背后藏着什么?|产研案例_腾讯新闻吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻吉利智驾陈聪:数据闭环是智能驾驶行业的布局重点_腾讯新闻吉利汽车专题报告:智能吉利2025,智能世界的吉利方案 - 报告精读 - 未来智库EDN China - 吉利发布“智能汽车全域AI”,极氪智驾控制器应用英伟达Thor...今日头条 - 吉利汽车2023年后技术研发布局及其创新成效如何?吉利汽车新专利揭示未来智能出行方向,基于模型的任务执行方法颠覆传统思维!_搜狐汽车_搜狐网知乎 - 吉利“千里浩瀚”安全高阶智驾系统深度解析吉利「千里浩瀚」智驾系统:一图看懂其在哪些车型上应用_易车吉利打破技术壁垒,让世界听懂“吉利话”|吉利汽车|自动驾驶|汽车产业|智能网联汽车_网易订阅吉利汽车AI应用入选联合国ITU“人工智能向善”全球创新影响案例集-中华网山东吉利“千里浩瀚”智驾系统如何推动智驾平权?_腾讯新闻知乎 - 吉利旗下车型智驾方案梳理吉利星睿大模型,凭啥能让智能驾驶更“聪明”?_搜狐汽车_搜狐网汽车之家|开了1870公里了,我想谈谈我对吉利银河E5的真实评价!|银河E5|论坛知乎 - 【硬核深度报告】2025中国智能驾驶商业化发展白皮书附下载...Automotive revolution – perspective towards 2030 | McKinseyAutomotive revolution – perspective towards 2030 | McKinseyGlobal Automotive Outlook 2025: Market Size, Share, Trends & ForecastAutodesk - Driving the future: 10 automotive industry trends and predictionsinf.news - Geely Automobile Group officially released the "Smart Geely 2025" strategyZGH - Geely Auto Group Unveils Smart Geely 2025 StrategyGeely Unveiled Auto Industry's First-Ever "Full-Domain AI for Smart Vehicles" Technology System吉利2025年的整体战略,都在这了 2025年, 吉利 打算怎么“卷”?1月5日,吉利控股集团$吉利汽车(00175)$ 在哈尔滨举办了《台州宣言》解析会,... - 雪球“不打价格战”后吉利汽车降5万 李书福与“吉利系”的艰难抉择【车圈层】|广汽|比亚迪|特斯拉|沃尔沃|知名企业|新能源渗透率_网易订阅吉利打破技术壁垒,让世界听懂“吉利话”|吉利汽车|自动驾驶|汽车产业|智能网联汽车_网易订阅“走出去、走进去、走上去”,吉利海外布局加速全球化Geely Explores Locations for New Plant in Europe Amid EU Tariffs – EVGeely aiming for stable growth amid intense market contest - Chinadaily.com.cnOpportimes - Geely: China’s auto industry faces challengesU.S. News - Chinese EV Makers File Challenges to Tariffs at EU CourtCover Story: Baidu-Geely Joint EV Failure Reflects Treacherousness of Chinese Market - Caixin GlobalElectric Car Maintenance vs. Traditional Car Maintenance: A Detailed Comparison of Costs, Benefits, and Frequency of Servicing EVs Versus Internal Combustion Engine Vehicles - Lovers of Electric CarsMaintenance Costs for EVs vs. ICE Vehicles知乎 - 新能源汽车维保的现状及将来(三)懂车帝 - 新能源车保养真比燃油车贵3倍?揭秘维修账单背后的'三高'症结Long-term cost of ownership comparative analysis between electric vehicles and internal combustion engine vehicles - ScienceDirectEV vs ICE Cost of Ownership: A Comprehensive Comparison for Smart Buyers - EV DepreciationEV vs ICE Cost of Ownership: A Comprehensive Comparison for Smart Buyers - EV DepreciationThe Economic Times - Electric Vehicle CalculatorHow Much Electricity Does An Electric Car Use Per Year? [Annual Consumption] - Electric Car Talks吉利新能源车的后期保养成本高不高? - 太平洋汽车问答【文章】【邦你养车】吉利银河L6用车成本分析 月均花费1053元_车家号_汽车之家EV Battery Life and Replacement Costs: What You Need to Know in 2025Electric Car Battery Replacement Costs in 2024 / 2025EV vs ICE Cost of Ownership: A Comprehensive Comparison for Smart Buyers - EV DepreciationEDF - Electric Vehicle Total Cost of Ownership AnalysisElectric versus internal combustion engine (ICE) cars - cost analysis reveals clear advantage for electric vehicles - Fraunhofer ISI第三次登顶!吉利“向上”的关键_售后服务_用户_品牌深度对话 | 吉利刘旭辉:做好售后服务要思想与行动并重|吉利汽车_新浪财经_新浪网

致谢

行文至此,落笔为终。这篇论文的完成,意味着一段孤独而充实的学术旅程暂告段落。尽管没有导师的指引和团队的协作,但这段独自探索的历程让我对学术研究、对自我成长有了更深刻的理解。

首先,感谢所有未曾谋面却给予我灵感的学者们。论文中引用的每一篇文献背后,都是无数研究者心血的凝结。正是站在这些“巨人的肩膀”上,我才能窥见知识海洋的一隅。尤其要感谢那些开放获取的学术资源,它们为独立研究者提供了宝贵的知识入口。

感谢我的家人和朋友。父母无条件的支持让我有勇气选择这条少有人走的路。朋友们在深夜听我倾诉研究瓶颈时的耐心,以及偶尔的“外行提问”,反而常让我跳出思维定式。

特别感谢这个时代的技术工具。开源软件、文献数据库、在线协作平台……这些数字时代的馈赠,某种程度上弥补了缺乏学术机构的资源支持。也要感谢那些在论坛和社群中素不相识却愿意解答问题的陌生人,你们无意中成为了我“云端”的引路人。

最后,感谢坚持到此刻的自己。独自研究意味着需要同时扮演研究者、校对者、批评者的多重角色,那些在图书馆闭馆后继续挑灯夜战的时刻,那些反复推翻又重建思路的煎熬,最终都化作了成长的养分。这段经历让我明白:学术的真正内核,或许不在于外在的指导,而在于始终保持对真理的敬畏与好奇。

谨以此文献给所有在非传统学术路径上默默前行的探索者。路虽远,行则将至。

2025年6月23日

于深夜的书桌前

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?