贵州大学计算机科学与技术学院《操作系统》第 13 章习题解析

1. 下列 I/O 控制方式中,( A )不需要硬件支持。

A、轮询方式

B、中断方式

C、DMA 方式

D、I/O 处理机方式

【解析】

2. 在下面的 I/O 控制方式中,需要 CPU 干预最少的方式是( D )。

A、程序 I/O 方式

B、中断驱动 I/O 控制方式

C、直接存储器访问 DMA 控制方式

D、I/O 通道控制方式

3. 下列关于虚设备技术的叙述中,( A )是错误的。

A、通常采用虚设备技术是用低速设备来模拟高速设备

B、引入虚设备技术是为了提高设备利用率

C、虚设备技术是指在一类设备上模拟另一类设备的技术

D、SPOOLing 技术是一类典型的虚设备技术

【解析】

4. 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中,( B )是错误的。

A、SPOOLing 技术解决了独占设备利用率低的问题

B、SPOOLing 没有解决 CPU 的速度与设备速度的差异性

C、SPOOLing 技术需要利用磁盘空间作为缓冲

D、SPOOLing 技术可用于打印机的管理

5. 以下关于设备属性的叙述中,正确的是( D )。

A、字符设备的基本特征的可寻址到字节,即能指定输入的源地址或输出的目标地址

B、在分配共享设备和独占设备时都可能引起进程死锁

C、共享设备是指同一时间内运行多个进程同时访问的设备

D、共享设备必须是可寻址的和可随机访问的设备

6. 磁盘设备的 I/O 控制主要是采取( D )方式。

A、位

B、字节

C、帧

D、DMA

7. DMA 方式是在( C )之间建立一条直接数据通路。

A、I/O 设备和 CPU

B、两个 I/O 设备

C、I/O 设备和主存

D、CPU 和主存

8. 通道又称 I/O 处理机,它用于实现( B )之间的信息传输。

A、CPU 与外设

B、内存与外设

C、内存与外存

D、CPU 与外存

【解析】

1) 计算机系统中设置通道设备,是为了使一些原来由 CPU 处理的输入输出操作 转给通道,由通道来完成。这样一来可以按 CPU 从繁杂的输入输出操作中解 脱出来。设有通道的硬件结构为:

2) 通道设备与 CPU 之间的连接实现的是接收 CPU 来的参数设置、启动外设的命 令,及向 CPU 报告操作状态等。通道设备与内存之间的连接,主要实现内存 和外设之间的数据快速传输。另外,通道与内存的连接还在于通道设备本身没 有自己的内存,它所执行的通道程序必须来自于内存中。

9. 关于通道,设备控制器和设备之间的关系,以下叙述中正确的是( C )。

A、设备控制器和通道可以分别控制设备

B、对于同一组输入/输出命令,设备控制器、通道和设备可以并行工作

C、通道控制设备控制器,设备控制器控制设备工作

10. 有关设备管理的叙述中不正确的是( B )。

A、所有设备的启动工作都由系统统一来做

B、通道是处理输入/输出的软件

C、来自通道的 I/O 中断事件由设备管理负责处理

D、编制好的通道程序是存放在主存中的

11. 本地用户通过键盘登录系统时,首先获得键盘输入信息的程序是( C )。

A、命令解释程序

B、系统调用服务程序

C、中断处理程序

D、用户登录程序

12. I/O 中断是 CPU 与通道协调工作的一种手段,所以在( C )时,便要产生中断。

A、CPU 执行“启动 I/O"指令而被通道拒绝接收

B、通道接收了 CPU 的启动请求

C、通道完成了通道程序的执行

D、通道在执行通道程序的过程中

13. 一个计算机系统配置了 2 台绘图机和 3 台打印机,为了正确驱动这些设备,系 统应该提供( B )个设备驱动程序。

A、1

B、2

C、3

D、5

14. 将系统调用参数翻译成设备操作命令的工作由( C )完成。

A、用户层 I/O

B、中断处理

C、设备无关的操作系统软件

D、设备驱动程序

15. I/O 软件一般分为 4 个层次:用户层、设备无关软件层、设备驱动程序以及中 断处理程序。检查用户是否有权使用设备是在( C )完成的。

A、用户层

B、设备无关软件层

C、设备驱动程序层

D、中断处理程序层

【解析】

设备驱动程序是设备管理的底层软件,用于控制 I/O 设备进行具体输入输出操 作。其功能包括:

1) 将抽象的要求转换为具体的要求;

2) 检查用户 I/O 请求的合法性,了解外设的状态,设置设备的工作方式;

3) 向设备发出 I/O 命令,启动设备,实现 I/O。 用户层软件是用户与设备管理模块的接口,负责解释用户的应用请求,并将这种请 求转化为具体的输入输出操作。不过该层软件并不检查用户的访问权限, “检查 用户是否有权使用设备”属于设备驱动程序的工作。

16. 设备驱动程序是系统提供的一种通道程序,它专门用于在请求 I/O 的进程与设 备控制器之间传输信息。其中( C )不属于设备驱动程序的功能。

A、检查用户 I/O 请求的合法性

B、及时响应由控制器或通道发来的中断请求

C、控制 I/O 设备的 I/O 操作

D、了解 I/O 设备的状态,传送有关参数,设置设备的工作方式

【解析】 设备驱动程序的功能包括:

1) 将接收到的抽象要求转换为具体要求。

2) 检查拥护 I/O 的合法性,了解 I/O 设备的状态,传递有关部门参数,设置设备 的工作方式。

3) 发出 I/O 操作命令,启动 I/O 设备,完成 I/O 操作。

4) 响应通道发来的中断请求,根据中断类型调用响应的中断处理程序。

5) 构造通道程序。

17. 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作,正确的执行顺序是( B )。

① DMA 控制器发出中断请求

② 初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③ 从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④ 执行"DMA 结束”中断服务程序

A、③->①->②->④

B、②->③->①->④

C、②->①->③->④

D、①->②->④->③

18. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后,系统的正确处理流程是( B )。

A、用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序

B、用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序

C、用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序

D、用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

19. 某操作系统采用中断驱动 I/O 控制方式,中断时 CPU 用 1ms 来处理中断请求, 其它时间 CPU 完全用来计算,若系统时钟中断频率为 100HZ,则 CPU 的利用 率为( B )。

A、60%

B、90%

C、80%

D、70%

【解析】 根据中断频率确定两次中断的间隔时间为:T=1/100=0.01s=10ms 在 10ms 时间间隔内,CPU 需要花费 1ms 去处理中断,其他时间用来进行计算。 因此 CPU 的利用率 p 为:p=(10-1)ms/10ms=90% 20. 设备的独立性是指( A )。

A、用户编程时使用的设备与实际使用的设备无关

B、系统对设备的管理是独立的

C、设备独立于计算机系统

D、每一台设备都有一个唯一的编号

21. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时,通常使用的设备标识是( B )。

A、物理设备名

B、逻辑设备名

C、主设备号

D、从设备号

22. 下列选项中,不能改善磁盘设备 I/O 性能的是( D )。

A、重排 I/O 请求次序

B、优化文件物理块的分布

C、预读和滞后写

D、在一个磁盘上设置多个分区

23. 在采用 SPOOLing 技术的系统中,用户的打印结果首先被送到( C )。

A、终端

B、内存固定区域

C、磁盘固定区域

D、打印机

24. 缓冲技术中的缓冲池在( A )中。

A、主存

B、外存

C、ROM

D、寄存器

25. 某操作系统中采用单缓冲传送磁盘数据。假设从磁盘将数据传送到缓冲区所用 时间为 T1,将缓冲区数据传送到用户区所用时间为 T2,CPU 处理数据所用时 间为 T3。则系统处理该数据所用总时间为( C )。

A、T1+T2+T3

B、MAX(T2, T3)+T1

C、MAX(T1, T3)+T2

D、MAX (T1, T3)

【解析】 在单缓冲区情况下,磁盘将数据传送到缓冲区的操作,与 CPU 处理数据可视为并 行操作,处理过程见下图:

当第一个数据块从外存输入缓冲区,并将缓冲区数据送入用户区后,第二个数据块 从外存输入缓冲区的操作就可以与 CPU 运行用户区的程序操作并行操作。见下图:

从图中可以看出,处理一个数据块的时间可以估算为 MAX(TI,T3)+T2。

26. 某操作系统采用双缓冲传送磁盘上的数据。设从磁盘将数据传送到缓冲区所用 时间为 T1,将缓冲区中数据传送到用户区所用时间为 T2(假设 T2<<T1),CPU处理数据所有时间为T3,则处理该数据,系统所有的总时间为( D )。

A、T1+T2+T3

B、MAX(T2, T3)+T1

C、MAX(T1, T3)+T2

D、MAX (T1, T3)

【解析】

系统采用双缓冲传送某磁盘数据时:

1) 如果 T3>T1,即 CPU 处理数据比数据传送慢,此时意味着 I/O 设备可连续输 入,磁盘将数据传送到缓冲区在到用户区与 CPU 处理数据可以看成在并行, 但时间花费取决于 CPU 最大花费时间,则系统所用总时间为 T3。

2) 如果 T3<T1,即CPU处理数据比数据传送快,此时CPU不必等待I/O设备,磁盘将数据传送到缓冲区与缓冲区中数据传送到用户区再CPU 处理数据可以看成在并行,则时间花费取决于磁盘将数据传送到缓冲区所用的时间T1。

27.某文件占 10 个磁盘块,现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区,并送用户 区进行分析。 假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同, 把一个磁盘块读入缓 冲区的时间为 100μs, 将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 50μs, CPU 对一块数据进行分析的时间为 50μs。 在单缓冲区和双缓冲区结构下,读入并 分析完该文件的时间分别是( B )。

A、1500μs, 1000μs

B、1550μs, 1100μs

C、1550μs, 1550μs

D、2000μs, 2000μs

【解析】

1) 单缓冲区情况:

由上图可见,当数据由缓冲区写入用户区之后,才能进行下一次从磁盘块读入缓 冲区的活动。第一次耗时为 200 微秒,以后每次耗时为 150 微秒,总耗时为 200+9*150=1550

2) 双缓冲区情况:

当第一缓冲区写完后,开始写第二缓冲区。当第一缓冲区读完后,开始第二次写第 一缓冲区,依次类推。第一次耗时为 200 微秒,以后每次耗时为 100 微秒,总耗 时为 200+9*100=1100

28. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲,从外设读入 1 个数据块到系统缓冲 区的时间为 100,从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5,对 用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90,进程从外设读入并分析 2 个 数据块的最短时间是( C )。

A、200

B、295

C、300

D、390

29. 对于速率为 9.6KB/s 的数据通信而言,如果设置一个具有 8 位的缓冲寄存器, 则 CPU 中断时间和响应时间大约分别为( C )。

A、0.8ms 0.8ms

B、8ms 1ms

C、0.8ms 0.1ms

D、0.1ms 0.1ms

【解析】

1) 己知传输速率为 9.6KB/s 的数据通信,产生中断的频率为 9.6KHZ,引用了 8 位的缓冲寄存器可使中断频率降为 1/8,即 9.6*1024/8,那么 CPU 的中断时 间为:T1=8/(9.6*1024)≈ 0.8ms.

2) CPU 的响应时间 T2 为:T2=1/(9.6*1024)≈ 0.1ms. 注意:若再增设一个 8 位的缓冲寄存器,响应时间也可放宽到 0.8ms。

30. 虚拟设备是靠( C )技术来实现的。

A、通道

B、缓冲

C、SPOOLing

D、控制器

1. SPOOLing 技术的主要目的是( C )。

A、提高 CPU 和设备交换信息的速度

B、减轻用户编程负担

C、提高独占设备的利用率

D、提供主、辅存接口

32. SPOOLing 系统由下列程序组成( A )。

A、预输入程序、井管理程序和缓输出程序

B、预输入程序、井管理程序和井管理输出程序

C、输入程序、井管理程序和输出程序

D、预输入程序、井管理程序和输出程序

33. 下面关于独占设备和共享设备的说法中不正确的是( B )。

A、打印机、扫描仪等属于独占设备

B、对共享设备往往采用静态分配方式

C、共享设备是指一个作业尚未撤离,另一个作业即可使用,但每一时刻只有一个作业

D、对独占设备往往采用静态分配方式

34. 在采用 SPOOLing 技术的系统中,用户的打印数据首先被送到( D )。

A、打印机

B、内存固定区域

C、终端

D、 磁盘固定区域

35. 在设备管理子系统中,引入缓冲区的目的主要有( ABCD )。

A、缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾

B、减少对 CPU 的中断频率,放宽对 CPU 中断响应时间的限制

C、解决基本数据单元大小(即数据粒度)不匹配的问题

D、提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性

36. 下列关于操作系统设备管理的叙述中,( ABC )是正确的。

A、设备管理使用户能独立于具体设备的复杂物理特性而方便地使用设备

B、设备管理利用各种技术提高 CPU 与设备、设备与设备之间的并行工作能力

C、操作系统对用户屏蔽了实现具体设备 I/O 操作的细节

D、操作系统应尽量对设备提供各种不同的接口

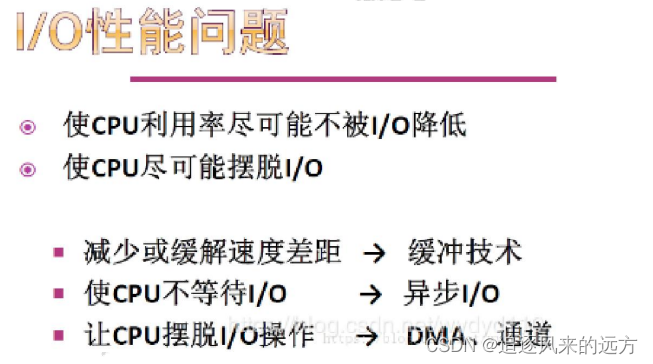

37. 下列哪些方案中,( BCD )可以提高 I/O 性能。

A、静态设备分配策略

B、异步 I/O 方式

C、DMA 方式

D、缓冲技术

【解析】

所有资料均来自老师课件!!!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?