名称由来

桥足釿布产生于战国早期,是从空首布演化而来的一种铸币。从地域上看,桥足釿布主要流通于魏国地区,在当时的货币体系中有着重要地位。

它的基本形制有着鲜明的特点,首部平实,肩部有圆肩或者平肩之分,裆部呈圆弧形,足部则是方足。

而它之所以被称作 “桥足布”,是因为其双足通过弧裆相连,看上去就宛如桥拱一般。再加上这种布币的钱文大多铸有货币单位 “釿” 字,所以又得名 “釿布”。

钱文含义

桥足釿布的钱文有着纪地、纪值的重要作用。

桥足布的钱文内容常见有 “安邑二釿”“安邑一釿”“安邑半釿”“訚易二釿”“訚易一釿”“訚易半釿”“阴晋半釿”“梁二釿”“梁一釿”“梁半釿”“恒釿”“虞一釿”“虞半釿”“虞氏半釿” 等等,多达 30 余种。

一般来说,对应的币值、大小、重量是依次递减的。

比如,以 “安邑” 布为例,“安邑二釿” 布钱通长 6.5 厘米,足宽 4.0 - 4.3 厘米,重 25 - 29 克;

而最小的 “安邑半釿”,通长 4.4 厘米,足宽 3.1 厘米,重约 7 克左右。

这里的 “釿” 在当时的东方各国,既是货币单位,也是重量单位,使用较为广泛,不过在秦统一六国后,统一衡制时就被废除了,这也使得带有 “釿” 字的桥足半釿布更具历史研究价值,承载着那个时代独特的经济和货币文化信息。

历史背景

桥足釿布产生于战国早期,主要流通于魏国地区。当时的魏国,地缘政治环境颇为复杂,在公元前 403 年,魏与赵、韩三家分晋后正式成为诸侯国,其西有强秦,南面临楚、韩,北边挨着赵国,东边还有齐国,地处中央的魏国可以说是易攻难守。不过,也正是这样忧患的环境,再加上魏文侯的勃勃雄心,促使魏国成为战国最早推行变法图强的国家。

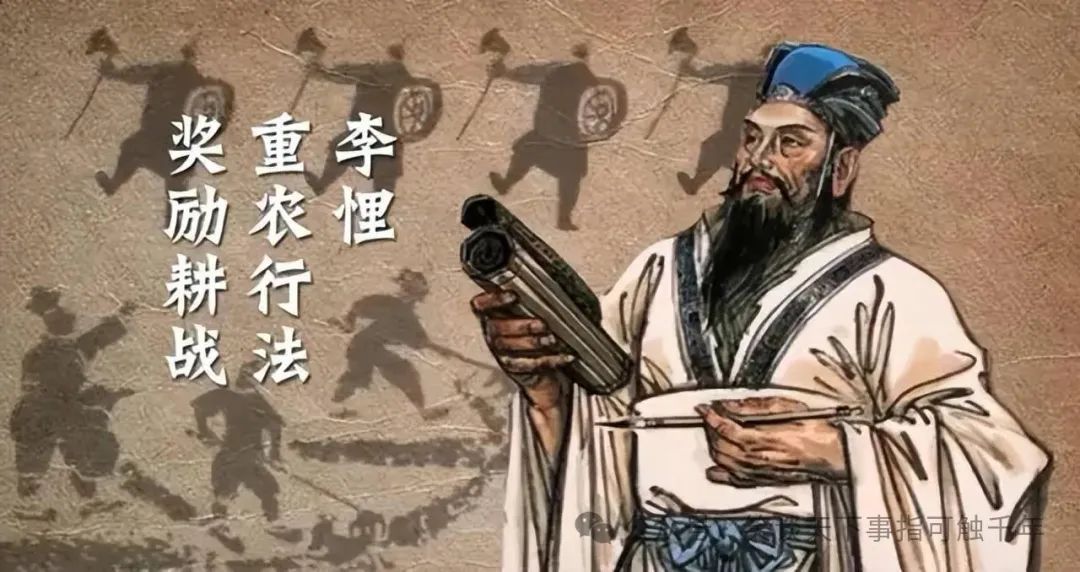

魏文侯雄才大略,在位时任用法家始祖李悝为相,主持变法。

在政治上,魏国废除世卿世禄制,大胆启用小贵族和平民,像任用乐羊攻取中山,用西门豹治理邺地,用吴起驻守西河等等,这些出身小贵族或平民的人才在魏国的政治、军事方面发挥了重要作用,也标志着战国时期的世族政治开始逐渐被官僚政治所替代。

经济方面,主要实行 “尽地力” 和 “平籴法”。“尽地力” 就是统一分配农民耕地,督促农民用心耕作,进而增加生产;“平籴法” 则是国家在丰收时平价收购粮食储存起来,等到发生饥荒时,再平价卖给农民,通过取有余以补不足的方式,防止谷物价格过高扰民,或者过低伤害农民的利益。

法治上,李悝制定了中国第一部比较系统完整的法典 ——《法经》,对国家法令、政府职能、官员升迁奖惩、军功奖励等都做了完备规定,为维护社会秩序、稳定政局发挥了重要作用。

魏国通过这些举措,农业生产得到极大发展,国家日益富强,一跃成为战国初期的头等强国,而桥足半釿布就是在魏国这样的社会经济背景下诞生的货币。

在货币发展中的地位

桥足半釿布所代表的货币制度在先秦货币发展中有着重要的进步意义。它以 “釿” 为货币单位,有着 “二釿、一釿、半釿” 这样的三等币制,其币值、大小、重量依次递减,正符合 “子母相权” 之定义。

桥足半釿布有着纪地、纪值,比如常见的 “安邑一釿”“安邑二釿” 等,通过这些不同的纪地文字,我们可以知晓当时魏国货币的铸造发行范围,了解不同地区的经济交流情况。

在当时的商品交易过程中,不同价值的桥足布可以更好地满足各种交易场景的需求,比如购买价值较高的物品时可以用 “二釿” 布,小额交易则可用 “半釿” 布来找零等,这使得交易更加便捷、顺畅,更便于在市场上流通使用,是先秦货币制度上的一大创新与进步。

它承载着那个时代独特的经济和货币文化信息,即便后来魏国因种种原因走向衰落,桥足布也依然在货币发展历史上留下了浓墨重彩的一笔,为后世研究先秦时期的经济、货币情况提供了重要的实物依据,也一直深受古币收藏者们的关注与喜爱。

文中已经提及了近些年的拍卖价,当然也不见得都是那么贵的,跟尺寸,重量,品相,名人加持等等各种因素也有关。

好了,咱们也顺便看看仿品,以后逛地摊的时候,也谨慎一些:

我网上搜资料的时候,发现很多资料配图的钱币,东西都不是大开门的,甚至不少一眼假,地摊货。

所以我一般配图都是用中国嘉德拍卖记录中的钱币图片,或者其他几个专业钱币拍卖网站的交易记录图。

这样算是我最大限度保证钱币是真品,不至于说看了文章,图中钱币都是假的,误导读者。

就写到这里了。

推荐阅读

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?