三月末,休了两天假,趁着这个机会,出去转转,在一番攻略之后,选择了婺源。江西婺源,素有“最美乡村,快乐老家”之称,三月,正是油菜花盛开的时候,跟着季节流动,正好来一场踏青之旅。

日游篁岭

天刚蒙蒙亮,背着浅月,迎着朝阳,乘车从上海出发。

五点多起床,历经四个小时的高铁,到达婺源,打了车,直奔篁岭,打的这俩车,气味有点重,带着早起和饥饿的眩晕,在山路上盘旋了一个多小时,景区这时候车容量已经被打满,又换了辆接驳的大巴,在正午时分,终于到达了景区门口。

景区门口有片油菜花,开得正好,勉强抚慰一下旅途的劳顿。花田之上,上山的缆车络绎不绝,但是现在,我要先吃饭了。

去了景区门口对面,很多网友推荐的小巷人家,我是学人精,依葫芦画瓢点了三个特色菜,笋炒腊肉、糊豆腐、炒马兰头。

三道菜都不错,冬笋炒腊肉的笋很鲜,有股清甜的味道;糊豆腐入口的口感有点像疙瘩汤,豆腐嫩滑,恰到好处地加了一点青菜,被面糊糅合到了一起;炒马兰头,端上来热气腾腾,入口微微苦,有回甘,应该是用当地的菜籽油炒的,有滴了香油,很香。

吃饱坐缆车上山,上了山就是高空栈道,我是不太怕高的,但是,这桥他晃啊!越到中间越晃,左脚动,它往右边晃,右脚动,它往左边晃,站那不动,别人走,它还是晃!

在桥上走走得战战兢兢,颤颤巍巍,扶着栏杆,背着破包—为什么要背包,当然是打工人那戒不掉的班味,虽然背了也没啥用,该出状况还是出状况,哎,“我这一生,如履薄冰,你说我能走到对岸吗?”

桥我是走到对岸了,对岸是个观景台,正对着梯田,梯田之上,还有一座矮一些的栈桥。梯田面积不算太大,大略是从山脚到山腰,梯田间还杂着些灌木杂草——去年去过桂林的龙脊梯田,篁岭的梯田比之还是要差上许多,无论是面积还是色彩。

走几步,就进了古村落,跟着道路,漫无目的地在村里闲逛,人是真的多,乌泱泱一大片,尤其是网红打卡点,里三层,外三层,来都来了,挤进去吧!

- 中国墙,拍了,修了!

- 晒秋,拍了,修了!

- 摄影吧,拍了,修了!

来之前看了些攻略,有个打卡路线,人声鼎沸之下,也懒得找,随便逛逛吧。

来的时候是正午,逛了一圈,到了下午,太阳渐斜,光满满柔和了下来,橘黄色的光,打在村子对面的梯田上,比正午时分要柔美许多。

村里有些祠堂,学堂之类,遥想三国时期,这里还是一片蛮荒之地。那时候活跃在这片土地上的,不是如今的“编户齐民”,而是一些“化外之人”——山越。山越人以猎采为生,山中生活艰难,山越人就时不时骚扰山下。吴主孙权孙十万,舔舐干净外战的伤痛,回头一看,小小蛮人,也敢造次,我打不过张文远,还收拾不了你这山越蛮?于是让诸葛亮的侄子诸葛恪,领兵出征,花了好几年,才把皖南山区的山越基本平定。

说来东吴鼠辈,外战外行,内战内行,为什么呢?和其国军队制度有关,所谓“部曲”制,也就是兵为将有,打外战,碰钉子伤的是自己的私兵,打内战,捏的是软柿子,有利可图——这个利就是山越人本身。

一直到了唐玄宗时期,时人作乱,震动州县,才开始设婺源县。永嘉之乱,安史之乱,靖康之变,三次大规模的士人南渡,让婺源的文风渐渐兴盛。

婺源也有一段传奇史话,大唐末代唐昭宗皇帝李晔,被朱温挟持到洛阳,昭宗眼见事不谐,已经预见自己的悲惨下场,于是让贴身宦官,带着一个年幼的皇子出逃,这个太监就带着这个皇子逃到婺源,以胡为姓,取名昌翼。胡昌翼少年聪慧,年纪轻轻就考中了明经科进士,知道自己的身世之后,胡昌翼选择归隐田园,终身不仕——这不得不说是个明智的选择,后来胡昌翼耕读乡里,活了九十多岁。他的家族,被称为“明经胡氏”,这一氏有一后裔很出名,他就是胡适。

理学宗师朱熹,铁道专家詹天佑也是婺源人士。

天色渐晚,从村子往山脚走,过了小栈桥,下到梯田,临近黄昏,光更柔,鲜黄色的花田,就这么沁晕在昏黄色的光里。

在花田里一阵乱拍,天渐渐黑了,乘坐缆车下山,拼了个车回县城,半路上打来了一个工作的电话,前面不说,中间不说,后面“下周复盘”,……

夜游婺女洲

到了婺女洲,心情已不大好,但事已至此,来都来了,转转吧。

进了婺女洲,还是有些失望的,篁岭是自然风光加上人文村落,那么婺女洲就全是科技与商业了。一派新修的仿古建筑,跟着道路走的都是各派商店。让我想起了开封的清明上河园,比清明上河园的诚意差的多了——收了我这么贵的门票进来,还要卖我东西?

四处转转,失望之下,本来回酒店,又看着还有些表演没看,为了值回一点票价,那就再等等表演。

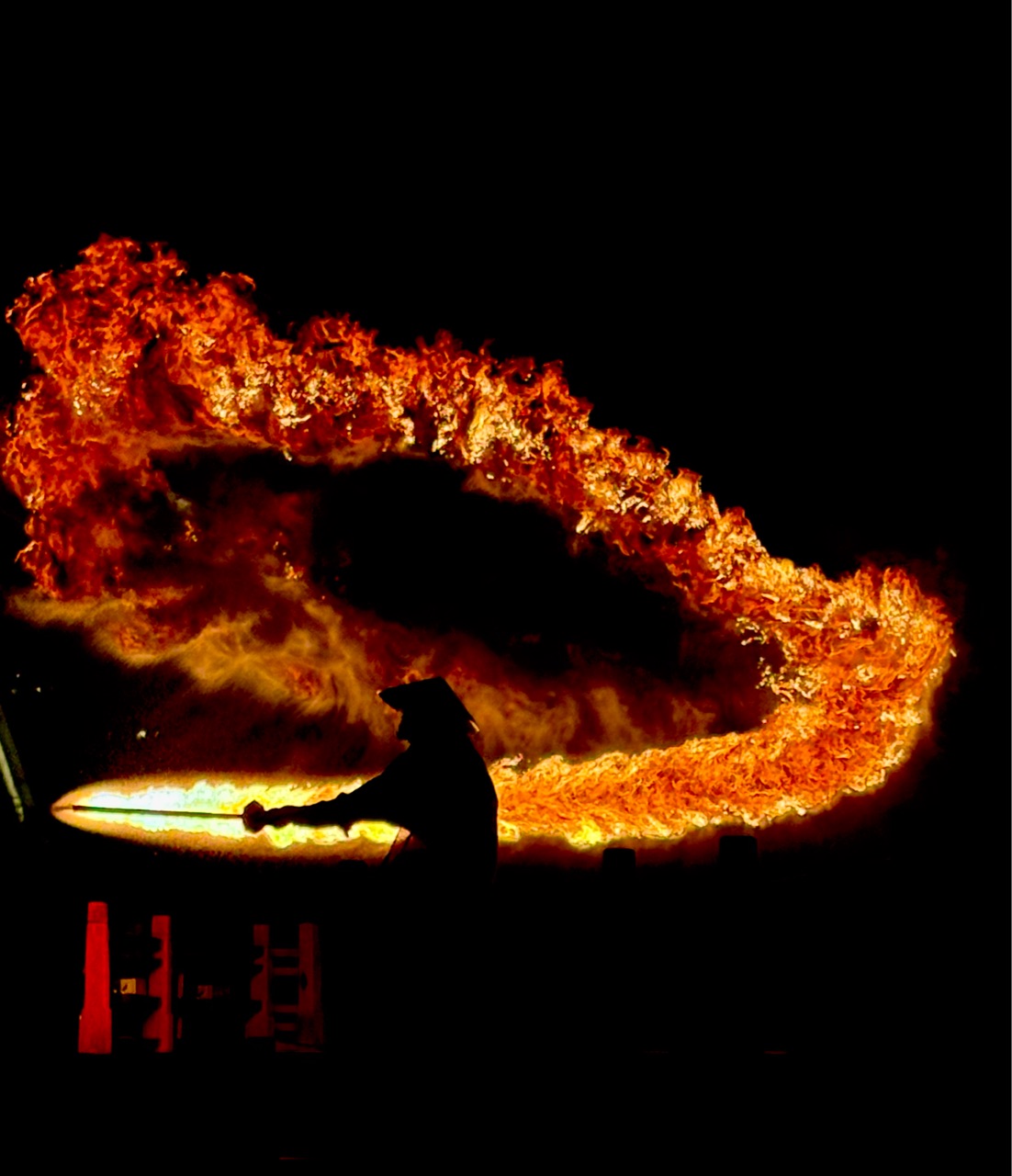

火壶表演实在精彩!

戴斗笠的演员,舞着火壶,像一条火龙在盘旋,火壶的柄好像一把长剑,就像是一位剑客,挥洒着一套叫“火龙舞”的绝世剑术。

火壶,能拯救每个不开心的人。

火壶之后,又看了打铁花,表演在湖上的一条船里,最开始是铁花旋转,画出圈圈,后来是泼洒铁水,铁树生银花。

最后是烟火表演,不知是城区有限制还是怎么,烟火表演,多少有点敷衍潦草。

看完乘车回酒店休息,准备下一站——江西景德镇。

说来还有个有意思的事情,本来是安徽婺源,为什么今日会变成江西婺源呢?满城的徽派建筑,分明是“江南秀才”的气质,怎么被划到了“江西老表”一列呢?一切的开始,离不开一个名人,常凯申。老常当年“剿匪”,坐镇江西,深感婺源“山高林密,匪患猖獗”,于是便把婺源划归江西。

后又十年,婺源人深感不满,闹腾了起来,内外人士串联,罢工、罢课、罢市,联名上书,一番努力之后,好消息是国民政府终于把婺源划回安徽,坏消息是国民政府就剩两年的寿命了——其年公元一九四七。解放后,因为军管,以及种种原因,婺源就一直在江西省治,直到现在。

——在兰小欢的《置身事内》提到了中国行政区划,历来讲究“犬牙交错”,不知是否有这方面的原因。

参考

- 《婺源史话》

896

896

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?