全局栈式存储分配:面向过程与面向对象语言的桥梁

在现代编程的海洋中,理解全局栈式存储分配的重要性是不可忽视的。这一存储机制不仅是编程语言的基石,而且它在面向过程和面向对象语言中的应用,构建了一个强大的桥梁,使得语言间的转换和理解变得更加通透。本节将深入探讨这一存储分配方式,揭示其在程序运行时如何有效组织所有活动记录,并描述过程目标代码访问局部名字绑定的存储单元的机制。

运行时内存的划分

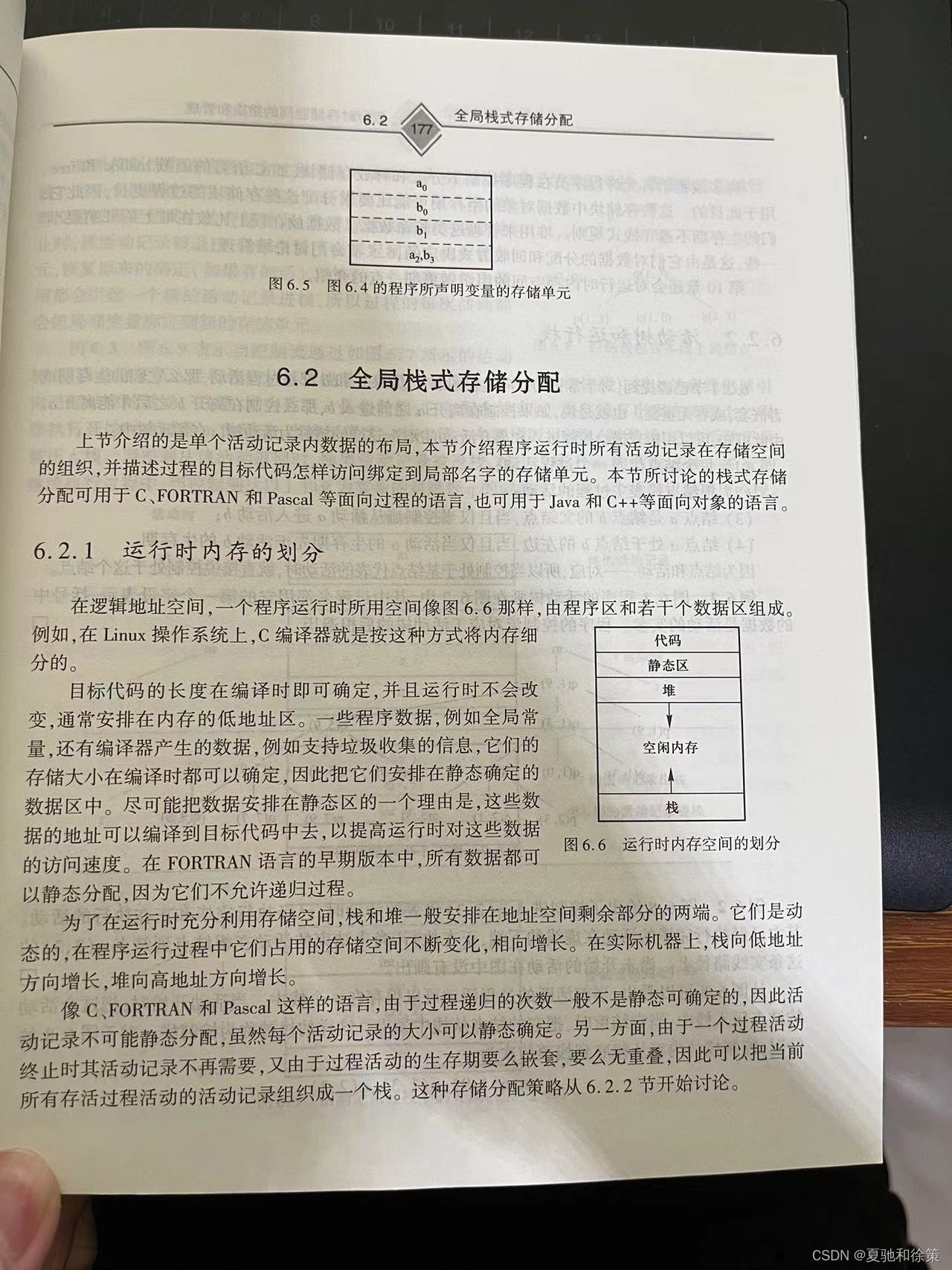

想象一个程序的运行,其逻辑地址空间可以分解为程序区和若干个数据区,构成一个组织严密的结构。例如,Linux操作系统上的C编译器就采用这样的内存划分策略。其中,静态区和堆区的划分尤为关键。

静态区:编译时的决定

目标代码的长度在编译时即被确定,并在运行时保持不变,通常被放置在内存的低地址区域。全局常量和编译器生成的数据,如垃圾收集信息,由于其存储大小在编译时可确定,因此被安排在静态确定的数据区。将数据放置在静态区的一个重要原因是,这样可以将数据地址编译进目标代码中,从而提高运行时的数据访问速度。

动态区:栈与堆的协同增长

栈和堆通常位于地址空间剩余部分的两端,它们是动态的,随程序运行而不断变化,相向而生。栈向低地址增长,而堆向高地址增长,这种设计有效地利用了存储空间,满足了运行时的存储需求。

栈式存储分配的实现

在语言如C、FORTRAN和Pascal中,由于过程递归的次数通常无法静态确定,活动记录不能静态分配。然而,一个过程的活动记录在该过程活动结束时便不再需要,加之过程活动的生存期要么是嵌套的,要么是不重叠的,这就允许将所有当前存活的过程活动记录组织成一个栈。

堆与栈的对比

尽管数据放在栈上的开销相比堆而言较小,但许多编程语言允许程序员控制存储块的分配与释放,如C语言的malloc和free函数。堆管理的数据对象生存期可能超过了分配它们的过程,因而不遵循栈式规则,这是堆用于管理长生命周期数据的原因。

本节不仅为读者提供了一个关于全局栈式存储分配的全面介绍,还深入探讨了运行时内存的划分以及栈式存储分配的具体实现。通过这一节的学习,读者应能更好地理解这一存储分配方式在不同编程语言中的应用,以及它在程序运行时内存管理中的重要性。

活动树和运行栈:程序运行的结构化视图

在探索程序运行时的内部机制时,活动树和运行栈的概念显得尤为重要。它们为我们提供了一种视角,通过这种视角,我们能够理解过程调用的嵌套和序列化方式,以及如何通过栈式存储来管理这些过程的生命周期。本节将深入讨论活动树的结构和运行栈的工作原理,并通过实例展示这些概念如何在实际程序中得到应用。

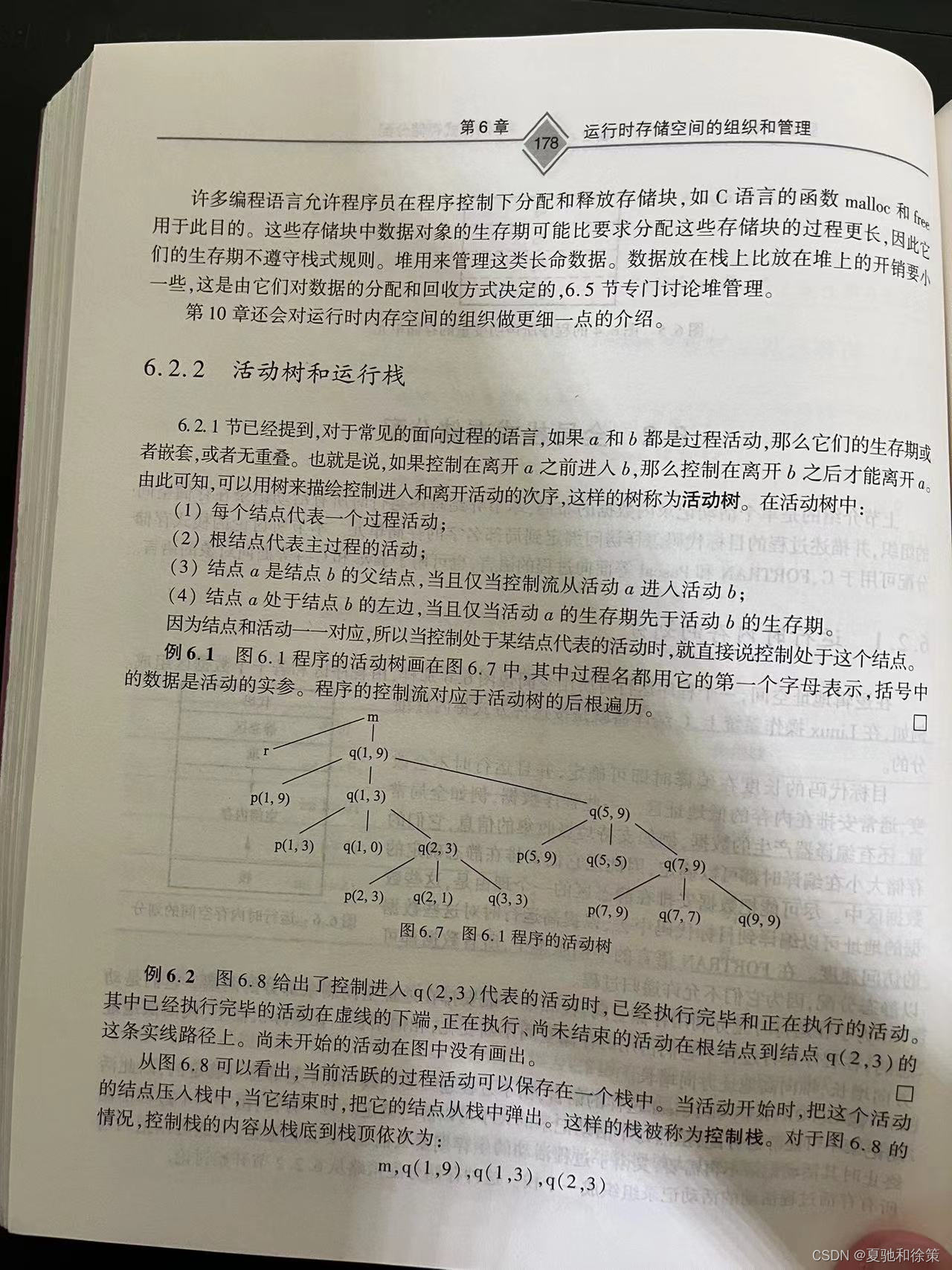

活动树:过程调用的结构化表示

活动树是一种特殊的树形结构,用来描述过程调用的嵌套关系和生命周期。在这个树中,每个节点代表一个过程的活动实例,根节点代表主过程。节点间的父子关系表示过程调用的嵌套关系,而兄弟节点的左右顺序反映了它们的生命周期顺序。活动树提供了一种直观的方式来理解程序的控制流和过程调用的层级结构。

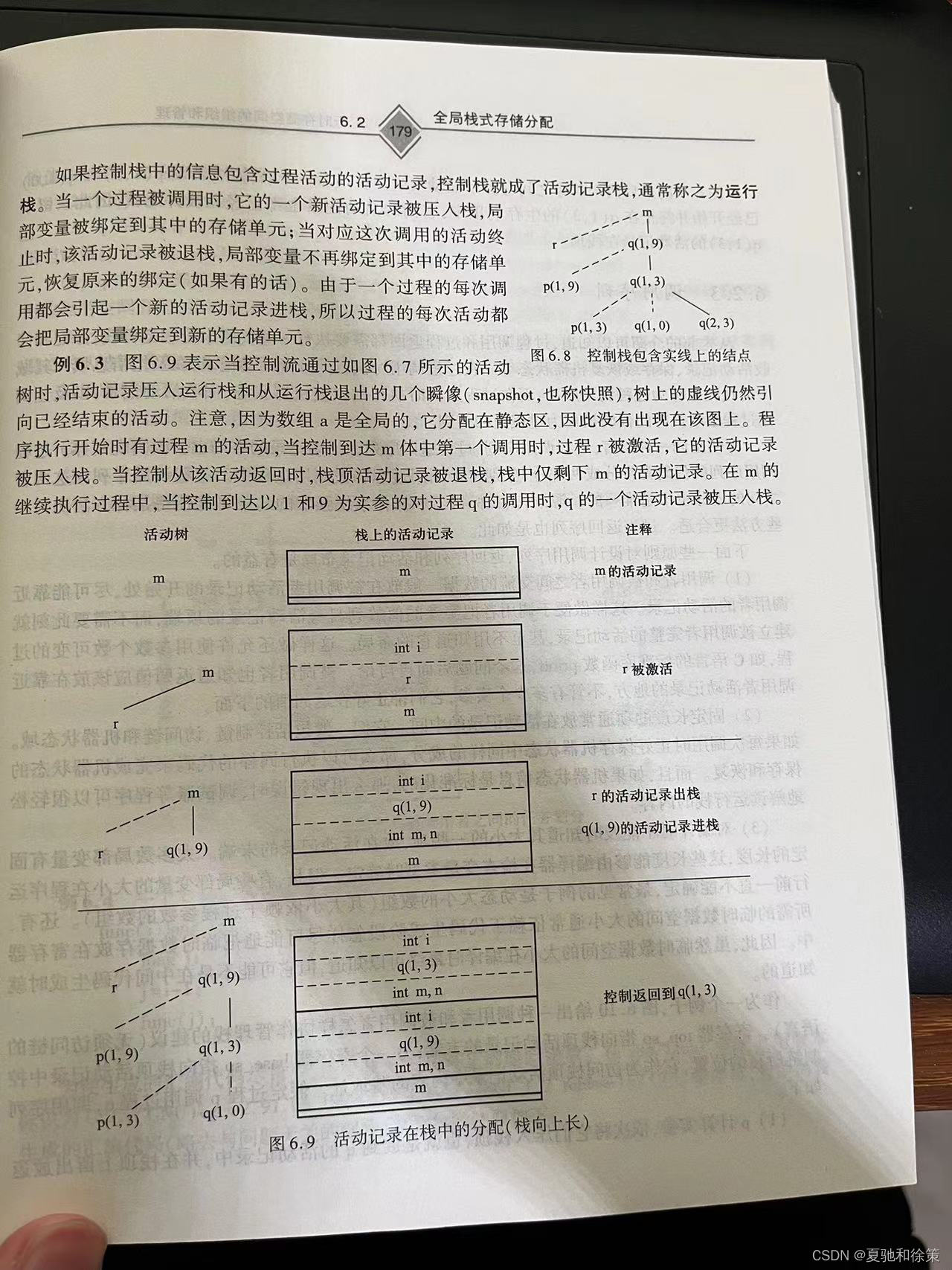

运行栈:活动记录的动态管理

在程序执行过程中,每个过程调用会生成一个活动记录,这个记录包含了过程的局部变量、参数和返回地址等信息。运行栈(也称为活动记录栈)是一种特殊的栈结构,用于管理这些活动记录。当一个过程被调用时,其活动记录被压入栈顶;当过程执行完毕并返回时,其活动记录则从栈中弹出。这种栈式管理机制保证了过程调用的正确性和数据的隔离性。

活动记录在运行栈中的生命周期

运行栈不仅记录了当前活跃的过程活动,还反映了过程活动的嵌套结构和执行顺序。例如,当一个过程q被调用时,它的活动记录被压入运行栈,随后可能会调用另一个过程p,此时p的活动记录也会被压入栈中,位于q之上。当p执行完毕后,其活动记录被退栈,控制权返回到q,最终q的活动记录也会被退栈,表示过程调用的结束。

实例解析

考虑一个具体的例子,其中过程m调用过程q,然后q又调用过程p。在这个过程中,运行栈的变化如下:

- 过程

m开始执行,m的活动记录被压入栈底。 m调用q,q的活动记录被压入栈中,位于m之上。- 在

q的执行过程中调用p,p的活动记录也被压入栈顶。 p执行完毕后,其活动记录被弹出栈,控制权返回到q。q执行完毕,其活动记录也被弹出,最后只剩下m的活动记录。

通过这种方式,运行栈为程序提供了一种有效的过程调用和活动记录管理机制,保证了程序执行的有序性和数据的安全性。活动树和运行栈的概念是理解现代编程语言中函数调用和过程管理的基础,对于深入学习编程和操作系统原理至关重要。

调用序列与运行栈管理

理解程序运行时的内部逻辑,特别是过程调用和返回的过程,是学习编程和操作系统基础的重要部分。调用序列和返回序列是这一过程的关键环节,它们涉及运行栈的管理、活动记录的分配与回收,以及机器状态的保存与恢复。本节将详细介绍调用序列和返回序列的设计原则,以及这些原则如何应用于实际程序中。

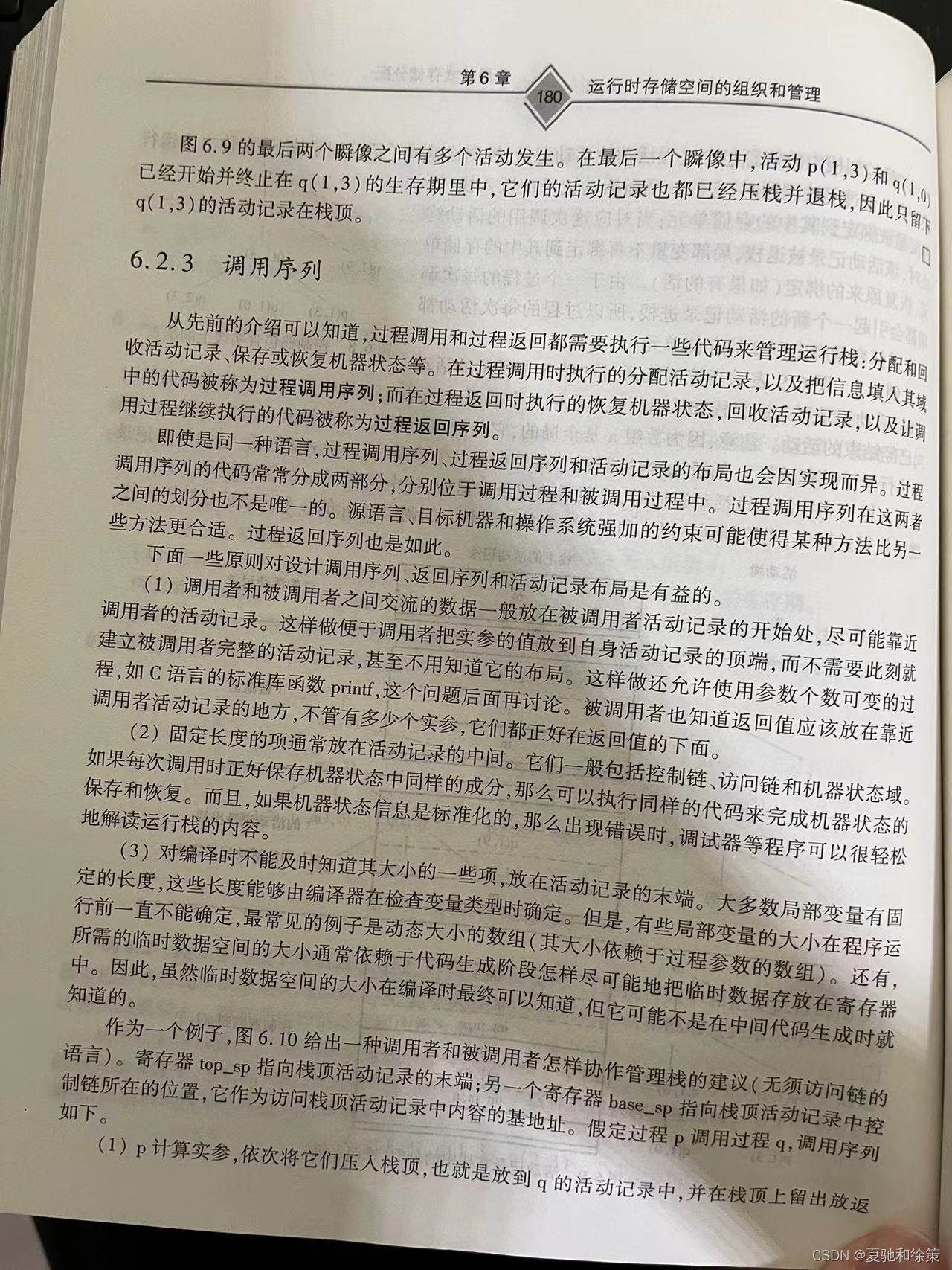

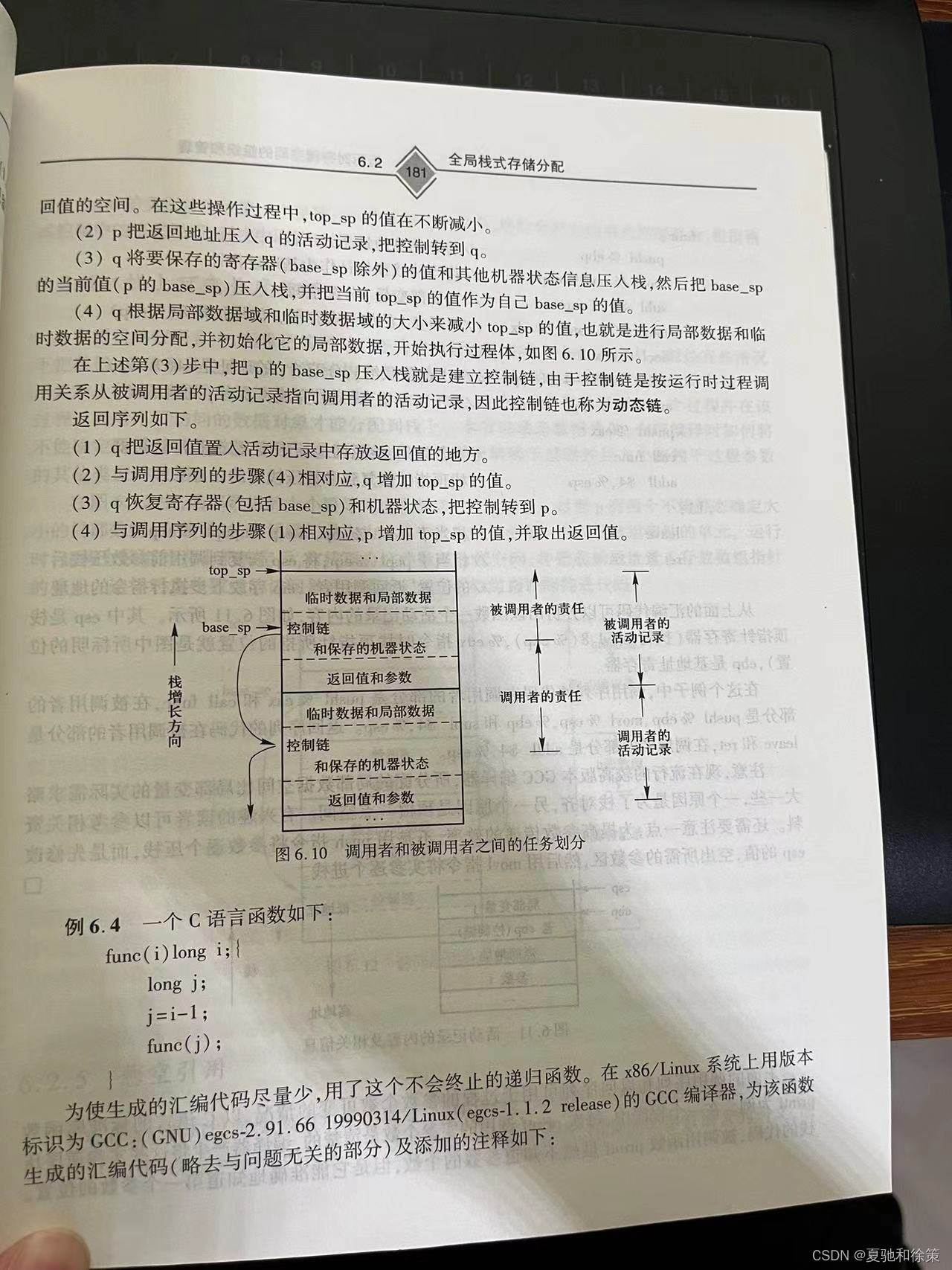

调用序列的原则

调用序列负责在过程调用时执行必要的操作,包括分配活动记录、填充信息到栈中,以及处理机器状态等。这些操作确保了程序在过程调用时能够正确地传递参数、保存调用环境,并最终转移控制权到被调用过程。

数据交流与活动记录布局

为了便于数据交流,调用者和被调用者之间交换的数据一般放在被调用者活动记录的开始处,靠近调用者的活动记录。这样做的好处包括:

- 调用者可以轻松地将实参值放到栈顶,而不必立即建立被调用者的完整活动记录。

- 允许使用参数个数可变的过程,如C语言的

printf函数。

机器状态与固定长度项

固定长度的项,如控制链、访问链和机器状态域,通常放在活动记录的中间。这样可以标准化机器状态信息,便于执行相同的代码来保存和恢复机器状态,同时也方便调试器等工具解读运行栈的内容。

动态大小项的处理

对于编译时无法确定大小的项,如动态大小数组或依赖于过程参数的局部变量,它们被放在活动记录的末端。这样做允许在运行时根据实际需要动态分配空间。

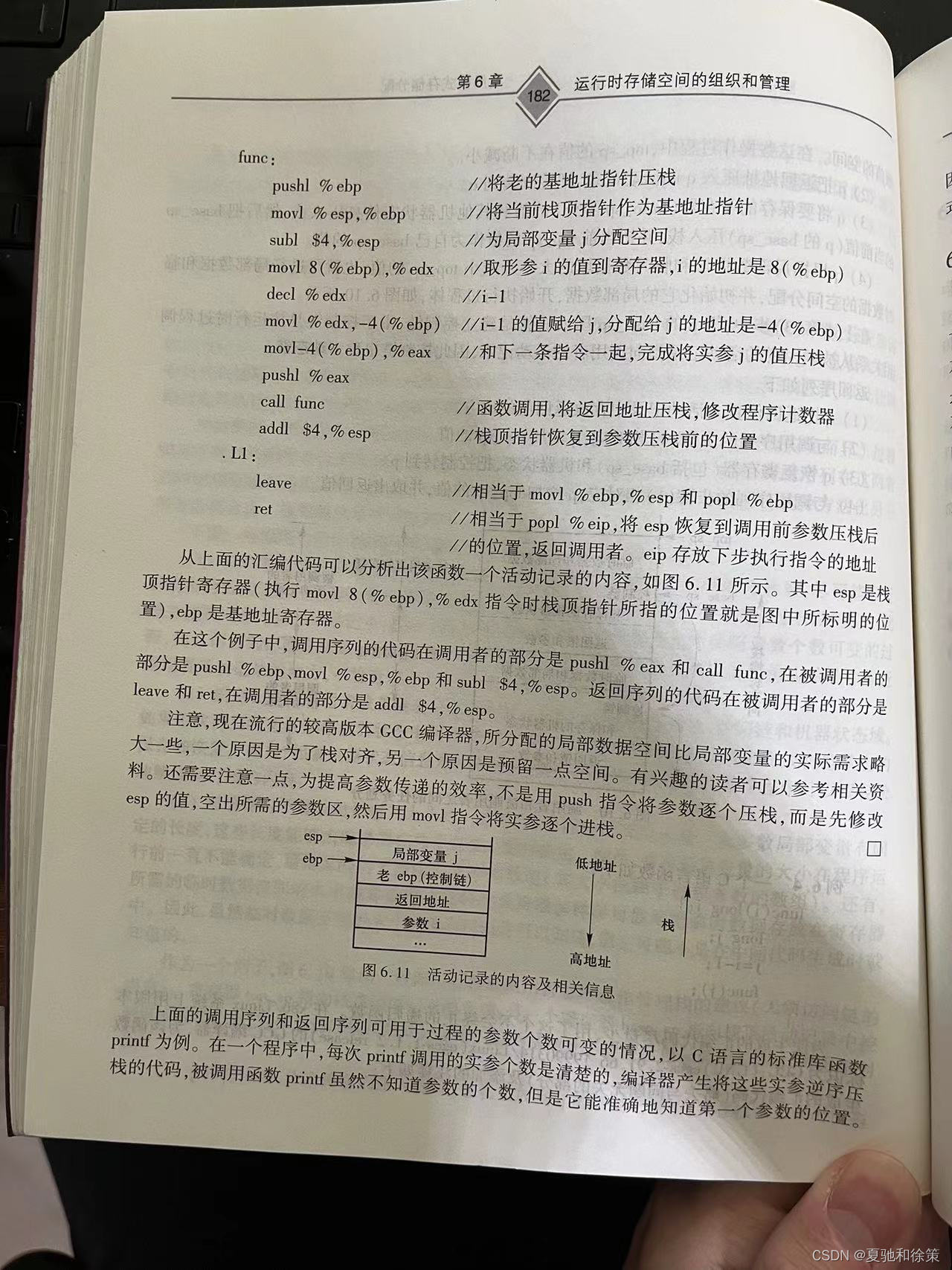

调用序列和返回序列的实现

调用序列和返回序列的代码通常分布在调用过程和被调用过程中。例如,在C语言中,调用序列包括将实参压入栈、保存返回地址、转移控制权等步骤。返回序列则涉及恢复机器状态、回收活动记录、返回控制权等操作。

示例分析

考虑一个简单的C语言函数调用,调用序列和返回序列的实现涉及以下步骤:

-

调用序列:

- 调用者计算实参并将它们压入栈顶。

- 调用者把返回地址压入栈,并转移控制权到被调用过程。

- 被调用过程保存必要的寄存器值和机器状态信息,分配局部数据和临时数据空间。

-

返回序列:

- 被调用过程将返回值放入指定位置。

- 恢复寄存器和机器状态,增加栈顶指针值以回收活动记录空间。

- 返回控制权到调用过程,调用过程取出返回值并继续执行。

这种设计确保了过程调用和返回能够在多种编程语言和操作系统环境下正确、高效地执行。通过这些原则和实现细节,我们可以深入理解程序运行时的复杂机制,包括过程调用的嵌套、参数传递、活动记录管理和机器状态的保存与恢复。

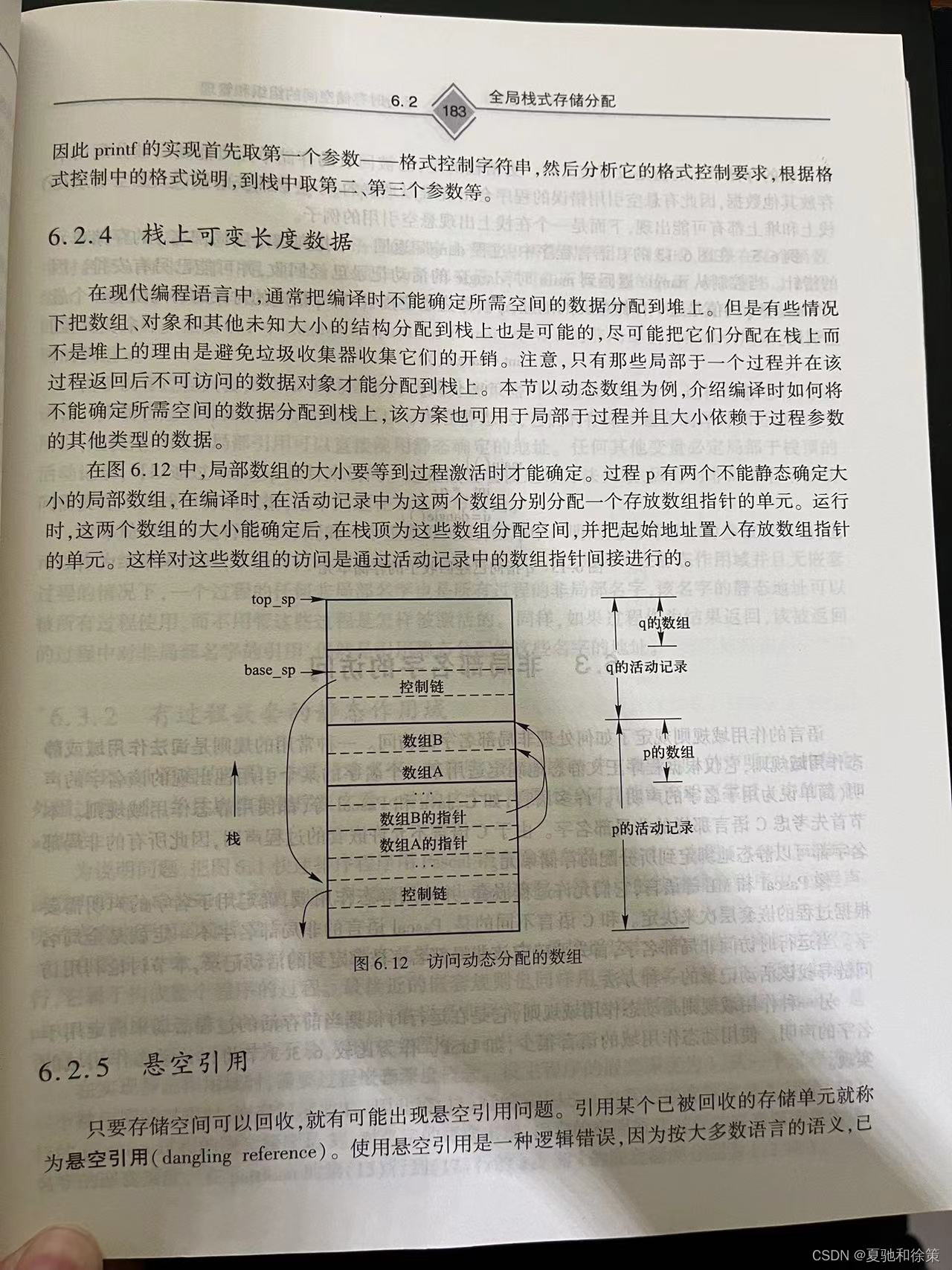

栈上可变长度数据的处理

在现代编程实践中,虽然将编译时无法确定大小的数据对象分配到堆上是常见的做法,但在某些情况下,将这些数据对象分配到栈上也是可能且有益的。栈上分配的主要优势在于避免了堆上分配可能带来的垃圾收集开销,尤其是对于那些仅在过程局部使用且在过程返回后不再可访问的数据对象。本节将探讨如何在编译时处理这种栈上可变长度数据的分配问题,并以动态数组为例,说明这一机制的具体实现。

动态数组在栈上的分配机制

动态数组是一种在运行时才能确定大小的数据结构,其在栈上的分配涉及以下关键步骤:

-

编译时准备:

- 在过程的活动记录中,为每个动态数组预留一个指针单元,该单元用于存放数组在栈上分配空间的起始地址。

-

运行时分配:

- 当过程被激活(即调用)时,动态数组的大小才能够确定。此时,在栈顶为这些数组分配所需的空间,并将分配的起始地址存入预留的指针单元中。

-

通过指针访问数组:

- 一旦动态数组在栈上分配完成,对这些数组的访问将通过它们在活动记录中的指针间接进行。这种方式确保了即使是动态分配的数组,也能够像普通局部变量一样被有效管理和访问。

栈上可变长度数据分配的优势与局限

优势

- 性能提升:避免了堆分配和垃圾收集的开销,尤其是对于生命周期短暂的局部数据对象。

- 简化内存管理:对于临时或局部使用的数据对象,栈上分配简化了内存管理逻辑,因为这些对象的生命周期与过程调用密切相关。

局限

- 空间限制:栈空间相对于堆空间较小,过度使用栈上动态分配可能导致栈溢出。

- 生命周期限制:只适用于那些在过程返回后不再被访问的局部数据对象。对于需要跨过程访问或具有较长生命周期的数据对象,堆上分配更为合适。

通过合理利用栈上可变长度数据的分配,可以在保持代码效率的同时,减少内存管理的复杂度。然而,开发者需要仔细考虑数据对象的使用场景和生命周期,以选择最合适的内存分配策略。

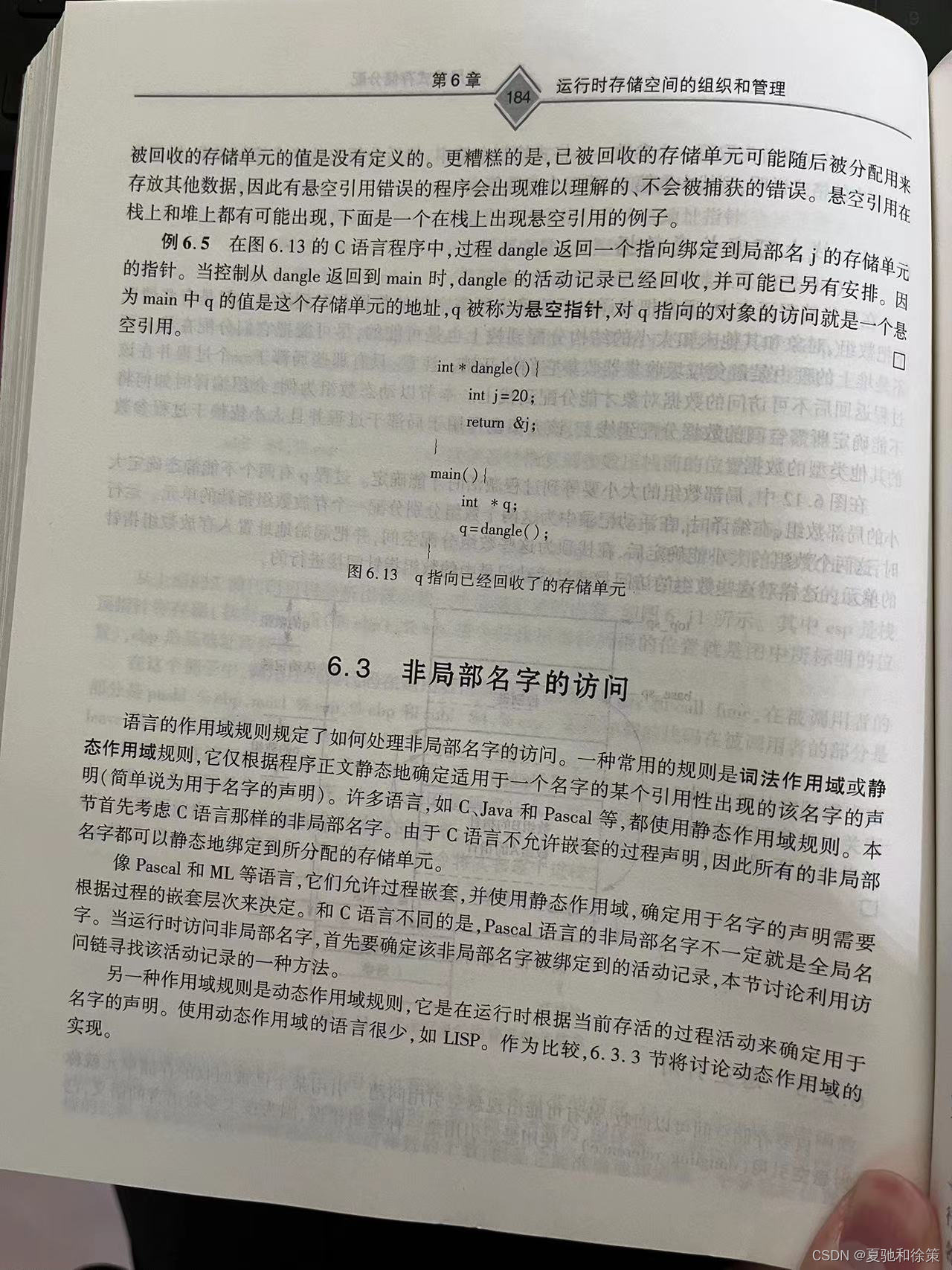

悬空引用:一个常见的编程错误

悬空引用是程序设计中一个常见但危险的错误,发生于引用了已经被回收或释放的存储单元。这种错误不仅导致程序逻辑上的不确定性,还可能引起程序运行时的不可预测行为,从而使调试变得异常困难。悬空引用问题在使用动态内存分配的编程环境中尤为突出,无论是在栈上还是堆上分配的内存都可能遭遇这一问题。

悬空引用的成因

悬空引用通常由以下几种情况造成:

- 局部变量的地址返回:从函数或过程中返回指向其局部变量的指针或引用,如示例中

dangle函数的实现。局部变量在函数返回后生命周期结束,其占用的栈空间可能被随后的函数调用重用。 - 动态分配的内存被提前释放:在堆上分配的内存被释放(例如通过

free或delete)后,仍然存在指向该内存的指针或引用。如果之后这块内存被重新分配并用于其他目的,通过旧指针的访问将导致未定义行为。 - 对象被销毁但引用仍被保留:例如,在C++中,一个对象的生命周期结束后(如局部对象在作用域结束时被销毁),仍然保留指向该对象的引用或指针。

示例分析

考虑以下简化的示例,体现了悬空引用的问题:

int *dangle() {

int j = 20;

return &j; // 返回局部变量j的地址

}

int main() {

int *q;

q = dangle(); // q现在是一个悬空指针

}

在这个例子中,dangle函数返回一个指向其局部变量j的指针。由于j是一个局部变量,它在dangle函数返回时生命周期结束,此时q指向的内存区域已不再有效,任何通过q的访问都是未定义行为,这就是一个典型的悬空引用。

避免悬空引用

避免悬空引用的策略包括:

- 避免返回局部变量的地址:不从函数返回指向局部变量的指针或引用。

- 确保引用的有效性:在释放动态分配的内存或对象销毁后,清除或重置所有相关的指针或引用。

- 使用智能指针和生命周期管理工具:在支持的编程语言中,利用智能指针(如C++的

std::unique_ptr和std::shared_ptr)来自动管理内存,减少悬空引用的风险。

本文详细解释了全局栈式存储分配在编程中的重要性,涉及内存划分、栈与堆的协作、活动树和运行栈的概念,以及如何处理动态数组和避免悬空引用。通过实例展示了这一机制在程序执行中的作用和潜在问题。

本文详细解释了全局栈式存储分配在编程中的重要性,涉及内存划分、栈与堆的协作、活动树和运行栈的概念,以及如何处理动态数组和避免悬空引用。通过实例展示了这一机制在程序执行中的作用和潜在问题。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?