只是一枚热度不高的镜头,也是我公开写使用感受的第一枚索尼镜头。

F2.8/T5.6注定不合大众的审美,但我的兴趣点在于STF技术能把背景的柔顺度强化到何种程度,它的性格与优缺点是什么。

论做工,GM镜头确实有自己的一套,尤其是植绒的遮光罩内衬,副厂几乎见不到(大多是磨砂螺纹),前端缓冲包胶设计方便外拍放置。

整个镜头的外观很顺畅,77的滤镜口径,带可自定义的AFL按钮方便实战操作。电子对焦环设计意味着无机械连接,断电后无法MF。

让我略感遗憾的是对焦限制器采用了卡扣转环的设计,寿命存疑……(当年我手头不少尼康类似转环切换设计的镜头因为卡簧弹性失灵导致接触不良,需要报修)

用推钮不好么?而且这种设计也容易出旷量,松动导致的难以对齐这点对强迫症并不友好……

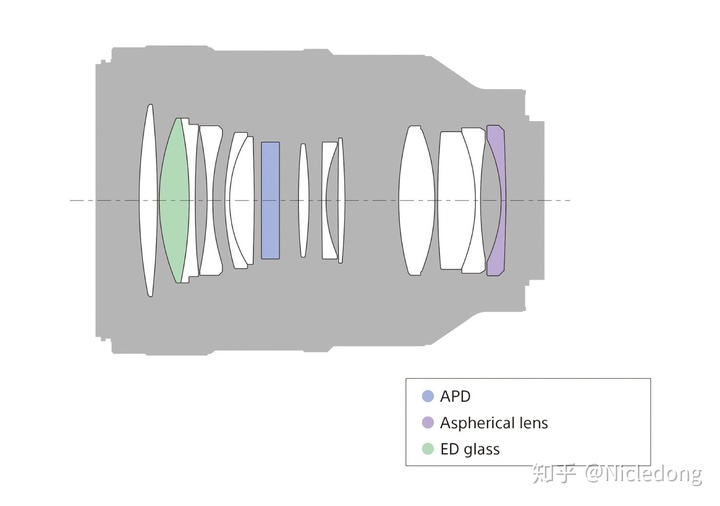

镜头前玉的尺寸并没有用满,发色如图,比较淡雅。 照片里看起来“晶莹幽绿”担当颜值的大片ED位于第二片位置。

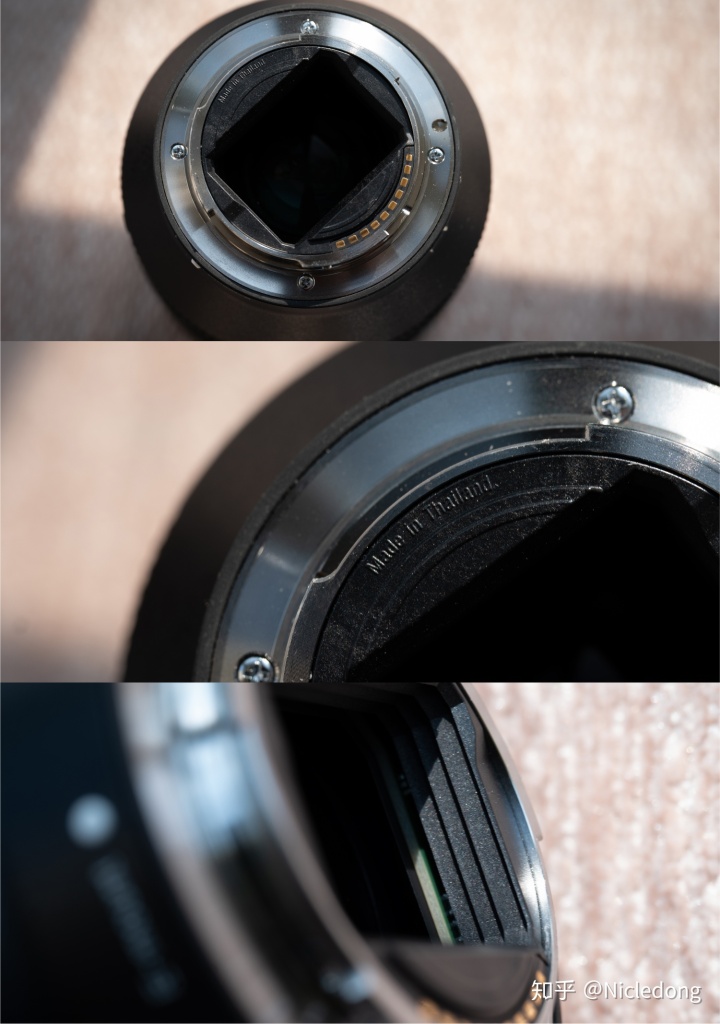

卡口处采用四枚螺丝固定,磨砂螺纹内壁,仔细观察可以看到外露的PCB板材……

made in Thailand也被印在很不起眼的位置……只看外镜筒是找不到的(呵呵)。

下面我们进入实战环节,评价这枚镜头的素质是件颇为尴尬的事情,由于STF设计,上来就屏蔽了不少离轴度高的光线(导致T5.6),不少相关的光害也就急剧减少,所以……我个人觉得全开下的素质好是应该的,毕竟你做试卷的时间比别人多了半小时不是么?所以请观众注意,我不会给予评价(不太公平),只会说样片的感官如何。

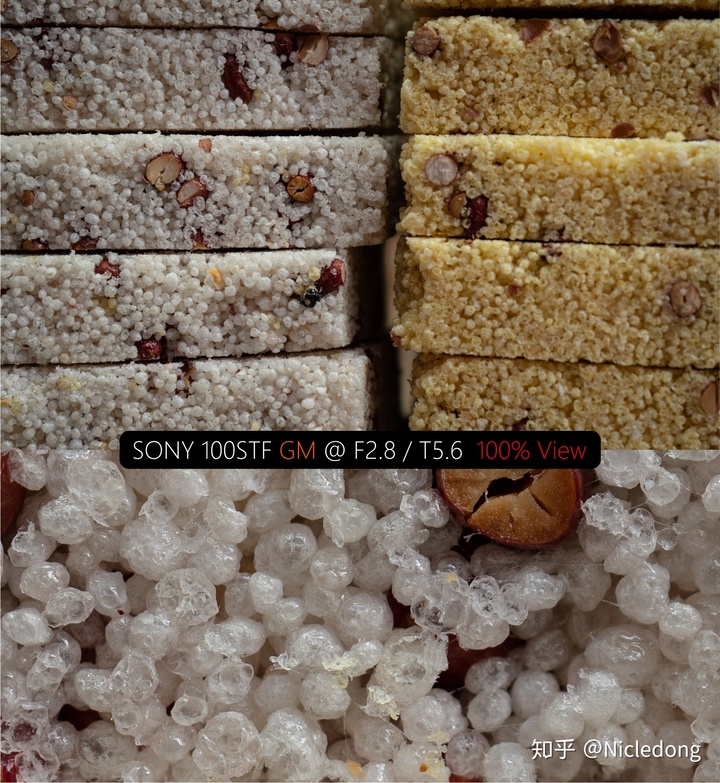

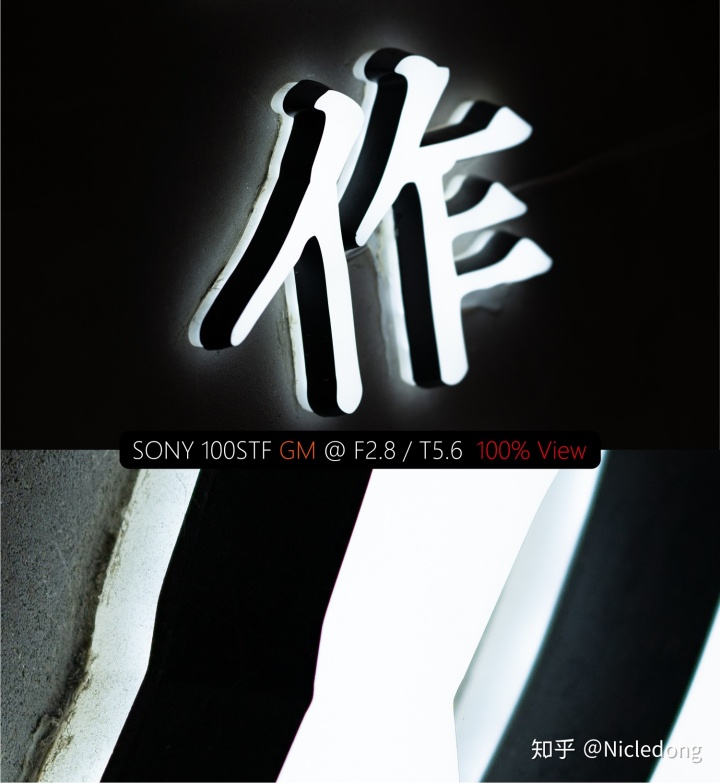

解析度很不错,全开画质就很扎实(这个描述好尴尬啊):

色散抑制也不错

倍率色差抑制得很好,轴向色差还有改进余地:

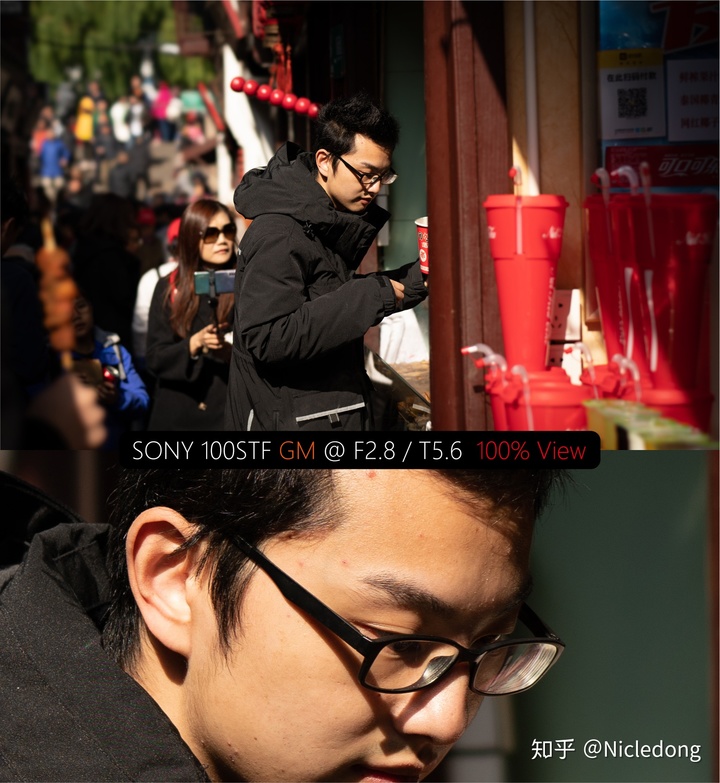

对焦轻快又顺畅,连续追焦的合焦率非常高,

基本上举起就拍没有什么压力:

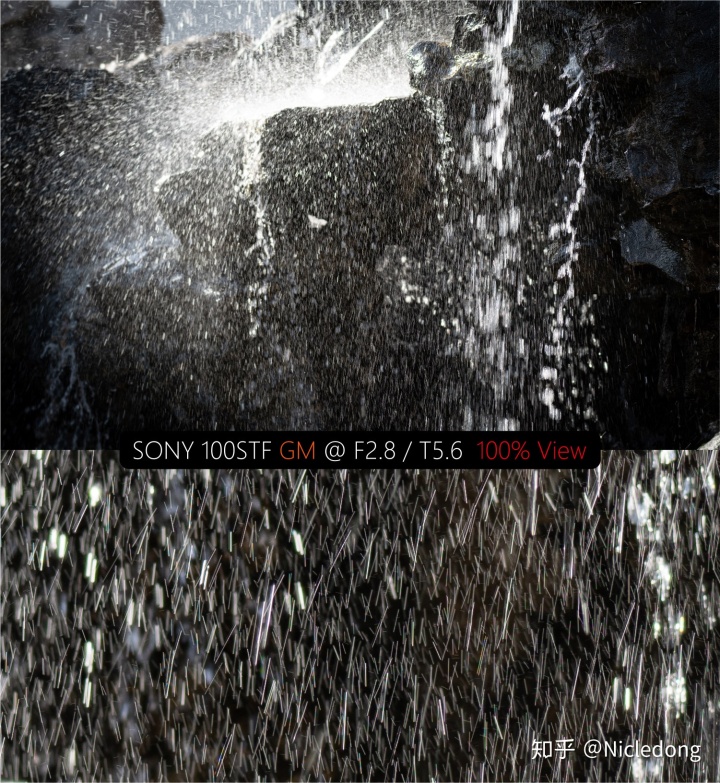

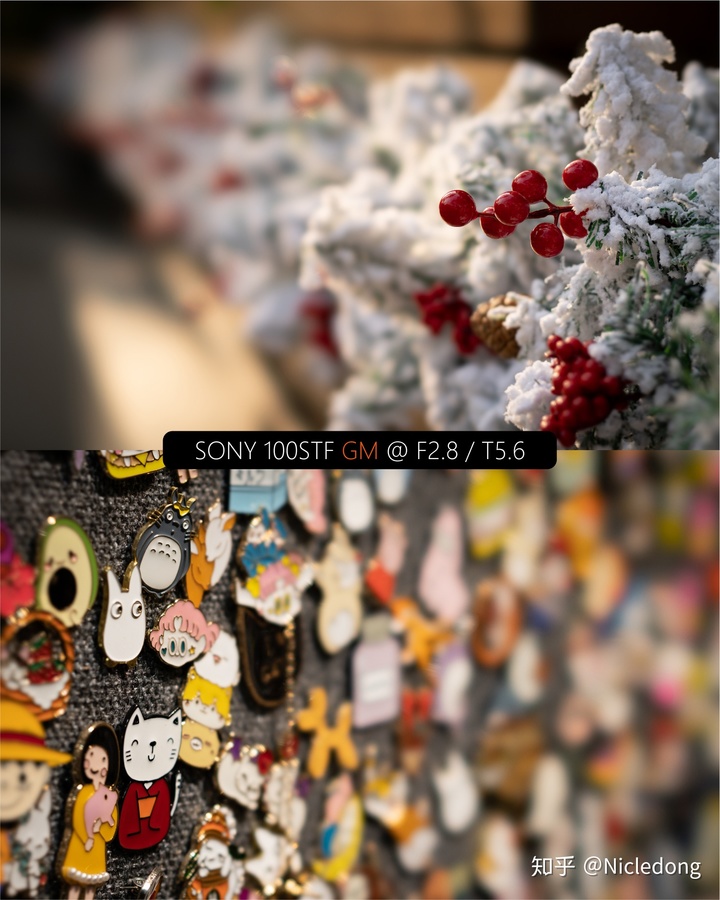

重点来了,那就是100GM的焦外:

和传统光学设计的镜头相比,它焦外高光斑的柔顺程度确实有了质变,即使如此苛刻的工况也能处理的不错。

当然这也揭示了另一个问题,即使有STF技术加持,它的忍耐程度也是有极限的,反差过于强烈的高光斑还是会露出小马脚:

不同区域的柔顺程度也是不同的:

如果工况不是那么严苛,那么它焦外的润泽程度是非常棒的,如同把照片的一半浸在油中慢慢化开一般,非常的均匀柔和:

这种感官非常多的人会喜欢,对我来说,看多了就腻了,可能是因为太均匀了反而失去了个性?

把照片放在大尺寸4K电视上看,我觉得多数人看不到20张就觉得腻了……

这头好么?挺好,针对性很强,配合小微距,在可控环境里能出氛围图,挺适合电商的棚拍商品图(最近不是要圣诞了么)。

带出去拍,基本就只能硬吃传感器的感光性能了……不带闪,只用环境光的话,室内动不动ISO就1600往上的比比皆是:

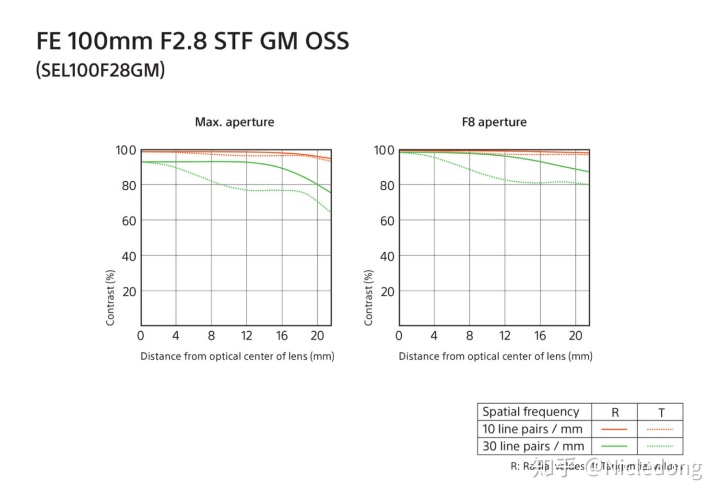

最后关于这个头的“优异”MTF,我只能笑笑了,起点高且平坦的功劳是谁的?APD的。

所以这种针对性太强,有点娇气的镜头,我不便评价太多:

素质不错,焦外柔顺,小微距实用,太依赖光强不适合主流。

更多样片:

感谢收看。

博主分享了一枚索尼镜头的使用感受。介绍了镜头的做工、外观、设计等方面,指出对焦限制器设计有缺陷。实战中,镜头全开画质扎实,色散和倍率色差抑制好,对焦轻快。焦外高光斑柔顺,但有极限。该镜头适合电商棚拍,依赖光强,不适合主流。

博主分享了一枚索尼镜头的使用感受。介绍了镜头的做工、外观、设计等方面,指出对焦限制器设计有缺陷。实战中,镜头全开画质扎实,色散和倍率色差抑制好,对焦轻快。焦外高光斑柔顺,但有极限。该镜头适合电商棚拍,依赖光强,不适合主流。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?