简介:本项目阐述了使用STM32F407微控制器的FSMC接口驱动LCD显示屏的技术细节。通过FSMC高速访问外部存储器的能力,实现复杂的图形用户界面。包含了LCD控制器配置、初始化序列、字符与汉字显示、读液晶数据、图形API、中断和定时器的使用以及电源管理在内的关键知识点,为嵌入式系统设计者提供了一整套LCD显示解决方案。

1. FSMC接口配置

在嵌入式系统中,FSMC(Flexible Static Memory Controller)接口是一种用于扩展存储设备的接口,它提供了一个灵活的方式来与LCD显示模块等外设进行数据交换。本章将详细介绍如何配置FSMC接口以适应LCD控制器的要求。

1.1 FSMC接口基础

FSMC接口允许用户自定义存储器访问时序,以匹配不同类型的外部存储设备。首先,了解FSMC的组成是至关重要的,它包括数据线、地址线、控制线等,这些都需要根据LCD模块的技术手册进行相应的配置。例如,需要设置数据传输宽度,以确保数据以正确的格式被写入或读取。

1.2 配置FSMC接口的步骤

配置FSMC接口的步骤通常如下:

- 配置FSMC的总线类型,包括NE线(Chip Select)的选择和WR、RD线的配置。

- 设置读写时序,包括数据保持时间、访问时间、延迟时间等。

- 选择合适的访问模式,如同步模式或异步模式,这取决于LCD模块的技术规范。

示例代码块展示如何配置FSMC接口:

// 初始化FSMC总线

FSMC_Bank1->BTCR[1] = 0x00000011; // 设置FSMC为NE1

FSMC_Bank1->BTCR[3] = 0x0D0F0F0F; // 设置FSMC读写时序参数

// 使能FSMC总线

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);

在实际应用中,可能还需要根据具体的硬件连接调整FSMC接口的配置。务必参考所使用的微控制器和LCD模块的技术手册,以确保所有设置符合要求。这将为后续的LCD显示模块的稳定运行奠定基础。

2. LCD控制器配置

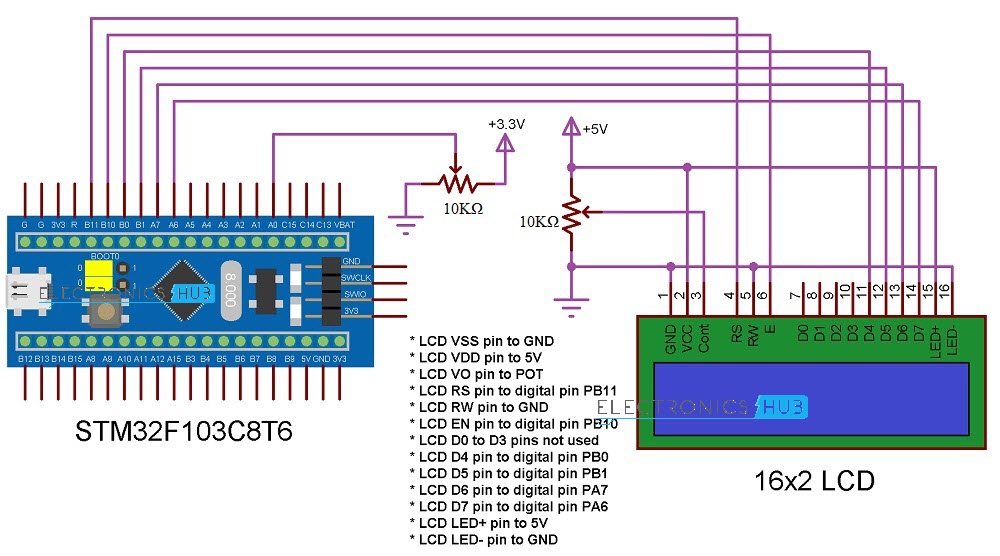

2.1 LCD控制器的硬件连接

2.1.1 FSMC接口与LCD的物理连接

为了将LCD控制器连接到微控制器上,FSMC(Flexible Static Memory Controller)接口提供了必要的硬件连接。FSMC是许多微控制器(如STM32系列)中的一个外设,用于外接静态存储设备,比如SRAM、PSRAM、NOR Flash以及本例中的LCD显示屏。在配置FSMC接口与LCD显示屏之间连接时,必须遵循特定的硬件标准和电气特性。

物理连接包括多个信号线,比如数据总线(D0-D15)、地址总线(A0-A15)、控制线(如WR、RD、CE等)以及电源线。每个信号线的功能都至关重要,错误的连接会导致控制器无法正常工作,或者甚至损坏硬件。对于数据和地址总线,需要根据LCD的数据手册来连接相应的数据和地址线。

以一个典型的8080接口的TFT LCD屏为例,其数据总线D0-D15应当连接到FSMC的数据线,而控制线如WR(写使能)、RD(读使能)、CS(片选)以及RESET和D/C(数据/命令切换)都需要连接到相应的FSMC控制线或者通过GPIO控制。FSMC的时钟线也应当连接到LCD的相应时钟输入端。

在连接FSMC到LCD时,还需要考虑电源和地线的连接。正确的电源连接确保屏幕获得稳定的电压和电流,防止电磁干扰。通常,LCD控制器需要+5V供电,并且会有专门的供电和地线连接到LCD模块。

代码块示例:

// 假设使用STM32的FSMC库函数配置FSMC接口

// 初始化FSMC的Bank1_NOR,这部分代码在实际使用前需要根据具体型号进行调整

FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef FSMC_Timing;

FSMC_NORSRAM TimingStruct;

// 定义FSMC时序参数

FSMC_Timing.AddressSetupTime = 1; // 地址建立时间

FSMC_Timing.AddressHoldTime = 1; // 地址保持时间

FSMC_Timing.DataSetupTime = 2; // 数据保持时间

FSMC_Timing.BusTurnAroundDuration = 1; // 总线转换时间

FSMC_Timing.CLKDivision = 2; // 时钟分频

FSMC_Timing.DataLatency = 2; // 数据延迟

FSMC_Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A; // 访问模式

// 配置FSMC的地址范围和时序参数

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enabled;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;

FSMC_NORSRAM_InitStructure.TimingStruct = &FSMC_Timing;

FSMC_NORSRAM_Init(&FSMC_NORSRAM_InitStructure);

// 配置FSMC的GPIO复用和速度设置

FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);

此代码块展示了如何使用STM32的FSMC库函数对FSMC接口进行配置,为连接LCD控制器做准备。代码中涉及到FSMC的时序参数配置,这些参数需要根据实际的硬件手册进行仔细设置。错误的配置可能会导致数据读写错误,甚至硬件损坏。

2.1.2 电源与地线的连接方式

在连接LCD控制器时,电源和地线的连接是至关重要的一步。正确连接电源和地线不仅可以保证LCD正常工作,而且能最大程度减少干扰和噪声,从而提高显示的稳定性和可靠性。

LCD模块通常需要多种电压输入,例如+5V、+3.3V或+12V等,这取决于模块的具体规格。电源线应当使用足够粗的线,以减少线路上的电阻损失和电磁干扰。一些高分辨率或大型的LCD屏幕可能需要独立的供电线路来为背光模块供电。

在连接时,应遵循以下原则:

- 供电线与地线对称: 对于大的电流回路,供电线和地线应尽量靠近并且平行,减少电磁干扰。

- 避免长距离的信号线: 信号线与电源线和地线保持一定距离,以减少噪声干扰。

- 使用去耦电容: 在模块的电源输入端并联去耦电容,以稳定电压,减小电源波动对LCD的影响。

- 线缆的处理: 使用合适尺寸的线缆,避免线缆过细导致的电压降和发热。同时,避免线缆过长,减少信号衰减和干扰。

- 多层PCB设计: 如果LCD连接到一个多层印刷电路板(PCB),则应当考虑电源层和地平面的设计,以提供稳定的电源和良好的电磁兼容性。

在连接地线时,要特别注意单点接地或多点接地的选择。一般情况下,高频率电路应采用单点接地,低频电路可以采用多点接地。如果设计允许,也可以将模拟地和数字地分开,最后在一点连接,以减少地回路带来的噪声。

表格示例:

| LCD模块电源线 | 连接电压 | 推荐线缆规格 |

|---|---|---|

| VCC | +5V | 22AWG |

| AVCC | +5V | 20AWG |

| VLED | +12V | 18AWG |

| GND | 地线 | 22AWG |

2.2 LCD控制器的初始化设置

2.2.1 显示模式和界面配置

一旦硬件连接完成,下一步就是对LCD控制器进行初始化设置。这一过程包括配置显示模式、界面以及初始化显示参数,确保LCD显示屏能够正确显示图像和文字。

显示模式的配置包括设置LCD的显示类型(如黑白、灰度或彩色)、显示方向(正常、180度旋转、90度旋转等)、显示深度(如8位、16位或24位彩色)以及是否使用真彩色或伪彩色显示模式。

LCD控制器的初始化过程一般通过发送特定的命令序列到LCD的控制寄存器来完成。这些命令序列是由LCD制造商提供的,通常会在数据手册中详细列出。例如,对于一个常见的TFT LCD,初始化过程通常包括以下步骤:

- 复位LCD: 首先通过复位信号使LCD重启到已知状态。

- 基本功能设置: 设置像电源控制、电压调整、振荡器控制等基本功能。

- 像素格式与显示方向: 设置显示的分辨率,像素格式(颜色深度)以及显示方向。

- 地址模式和显示控制: 配置显示方式(比如逐行扫描或交替扫描),并开启显示。

- 其他高级功能设置: 根据需要可能还会配置一些高级功能,如触摸屏接口、背光控制等。

以下是一个简化的初始化代码示例,用于展示这一过程:

// 假定的LCD控制函数原型,具体实现根据实际LCD型号和硬件环境有所不同

void LCD_Reset(); // 复位LCD

void LCD_WriteCommand(u8 cmd); // 发送命令到LCD

void LCD_WriteData(u8 data); // 发送数据到LCD

// LCD初始化流程

void LCD_Init()

{

// LCD复位

LCD_Reset();

// 延时等待LCD稳定

// 发送初始化命令序列

LCD_WriteCommand(0x01); // 软件复位命令

// 延时等待LCD处理命令

// 根据LCD数据手册,发送一系列初始化命令

// ...

// 配置像素格式和显示方向

// ...

// 开启LCD显示

LCD_WriteCommand(0x29); // 显示开命令

}

在初始化过程中,每个命令的具体参数和意义在LCD的数据手册中都有详细的描述。正确的初始化序列保证了LCD模块按照预期工作。初始化代码通常需要根据硬件手册进行微调,错误的命令或参数设置可能导致无法显示或者显示异常。

2.2.2 显示时钟频率与刷新率设定

在设置LCD显示参数时,除了界面配置外,显示时钟频率和刷新率的设置同样重要。这些参数直接影响到显示的稳定性和响应时间。

显示时钟频率是指LCD控制器工作时钟的频率。这个频率需要与FSMC接口的时钟频率相匹配,以保证图像数据能够正确传输。不同的LCD控制器有不同的时钟频率要求,通常在数据手册中会给出推荐值。错误的时钟频率设置可能导致屏幕显示不正常或者无法同步。

刷新率是指LCD屏幕更新显示内容的速率,通常以Hz(赫兹)为单位。高刷新率能够提供更流畅的视觉体验,尤其是在播放动画或视频时。对于静态图像或文本显示,较低的刷新率可能就足够了。然而,如果刷新率设置得太低,可能会出现闪烁或拖影现象,影响用户的观感。

为了配置这些参数,通常LCD控制器会提供专门的寄存器进行设置。例如,有的LCD控制器有一个专门的寄存器用于设置帧率(帧更新频率),而时钟频率可能需要通过设置FSMC接口的时钟频率以及LCD的时钟分频器来达到。

// 设置LCD控制器的显示时钟频率

void LCD_SetClock(u32 frequency)

{

// 时钟频率的设置依赖于具体的LCD控制器和微控制器平台

// 以下代码仅为示例,实际设置要参考硬件手册

if (frequency > 10000000) {

// 设置FSMC时钟分频,增加频率

// ...

} else {

// 减少FSMC时钟分频,降低频率

// ...

}

// 更新LCD控制器的时钟频率配置

// ...

}

// 设置LCD的刷新率

void LCD_SetRefreshRate(u16 refreshRate)

{

// 计算刷新周期(以微秒为单位)

u32 refreshPeriod = (1000000 / refreshRate);

// 根据刷新周期设置LCD控制器的刷新率参数

// ...

}

在进行这些设置时,需要结合实际的应用需求和LCD的技术规格来进行。过高或过低的时钟频率和刷新率都可能会影响显示效果和系统性能。一般来说,设计者需要在显示效果、功耗和性能之间寻找一个平衡点。

3. 初始化序列执行

初始化序列是LCD控制器准备就绪以便正常工作的重要步骤。在本章中,我们将详细探讨初始化序列的组成,以及如何通过编程实现初始化序列,并对可能出现的问题提供解决策略。

3.1 初始化序列的组成

3.1.1 基本初始化序列解析

LCD控制器的启动需要一系列的初始化指令序列。这些指令序列一般包括复位操作、时钟设置、显示模式配置等。以STM32微控制器的FSMC接口为例,基本初始化序列通常按如下顺序执行:

- 复位LCD模块 :确保LCD控制器从已知的初始状态开始。

- 配置时钟 :设置LCD控制器的时钟源,确保它与MCU的时钟同步。

- 设置显示模式 :根据LCD模块的要求配置显示模式(如8位、16位或24位颜色模式)。

- 配置显示界面 :设置显示界面的分辨率和像素格式。

- 设置显示时钟频率与刷新率 :确保图像能够正确刷新显示。

- 初始化其他相关参数 :如电源控制、图像方向等。

下面是一个基本初始化序列的代码示例:

// 伪代码示例,具体实现依赖于硬件规格

void LCD_Init() {

LCD_Reset(); // 复位LCD模块

LCD_SetClock(HZ_XXMHz); // 设置LCD时钟频率

LCD_SetDisplayMode(MODE_16BIT); // 设置显示模式为16位颜色

LCD_SetDisplaySize(WIDTH, HEIGHT); // 设置显示分辨率为WIDTHxHEIGHT

LCD_SetRefreshRate(RATE_xxHz); // 设置刷新率为xxHz

// ...其他初始化指令

}

3.1.2 扩展初始化序列分析

在特定应用场景中,LCD控制器可能需要更高级的配置,这涉及到扩展初始化序列。这些设置可能包括:

- 电源控制指令 :优化LCD控制器的能耗。

- 图像调整指令 :调整亮度、对比度、色度等。

- 接口控制指令 :设置接口特性,如数据传输方式。

- 像素格式指令 :选择RGB或BGR排列等。

// 伪代码示例,具体实现依赖于硬件规格

void LCD_ExtendedInit() {

LCD_SetPowerControl(); // 设置电源控制参数

LCD_SetImageAdjust(); // 调整图像参数

LCD_SetInterfaceControl(); // 设置接口控制参数

LCD_SetPixelFormat(); // 设置像素格式

// ...其他高级初始化指令

}

3.2 初始化序列的编程实现

编程实现初始化序列时,开发者需要面对不同的挑战,包括但不限于硬件兼容性、代码效率和系统稳定性等问题。

3.2.1 编程中遇到的问题及解决方案

在编程实现初始化序列时可能会遇到的问题包括:

- 硬件兼容性问题 :不同型号的LCD屏幕可能需要不同的初始化序列。

- 初始化失败 :有时初始化序列执行后LCD可能无法正常显示。

- 性能瓶颈 :初始化序列执行时间过长,影响用户体验。

针对这些问题,解决方案可能包括:

- 编写兼容层 :编写抽象层来处理不同硬件之间的差异。

- 验证序列执行 :通过日志记录和状态检测确保每个初始化步骤成功执行。

- 优化初始化代码 :分析并优化耗时的初始化操作,比如并行设置多个参数。

3.2.2 初始化序列的优化策略

为了优化初始化序列,以下是一些推荐的策略:

- 减少不必要的设置 :只执行对当前LCD模块必须的初始化指令。

- 使用硬件特性 :如硬件加速、DMA传输等。

- 预加载常用设置 :将常用的初始化指令预先存储在内存中,减少读写次数。

// 优化后的初始化函数

void LCD_InitOptimized() {

const LCD_InitParams* params = GetLCDInitParams();

for(int i = 0; i < params->num_commands; ++i) {

LCD_WriteCommand(params->commands[i]); // 优化点:预加载初始化指令

}

// ...其他优化措施

}

通过深入解析和优化初始化序列,可以使LCD控制器在启动时更高效、稳定,并为后续操作提供一个良好的基础。在后续章节中,我们将继续探讨如何进一步开发LCD控制器的高级功能,并提高其整体性能。

4. 字符与汉字显示技术

4.1 字符显示技术

4.1.1 字符生成与存储方式

在LCD显示系统中,字符的生成和存储是实现文本显示的基础。字符生成通常涉及到字符的编码、字体设计和映射。每个字符可以看作一个点阵,点阵中每个点代表像素是否被填充。存储字符的方式主要有两种:一种是存储点阵数据本身,即存储每个字符的图像数据;另一种是存储字符的矢量数据,然后在显示时实时转换成点阵数据。

字符点阵数据一般存储在字符发生器ROM或RAM中。在ROM中存储的字符图像数据通常是固定的,如果要更换字体或者支持更多字符,需要更换存储芯片,这样不够灵活。而RAM中存储的数据可以在程序运行期间动态修改,提供了更大的灵活性,允许通过软件实现自定义字体和样式。

在设计字符存储方式时,必须考虑存储效率和访问速度。例如,采用字库压缩技术可以节省存储空间,但在运行时需要解压缩,这可能会影响显示速度。因此,在系统设计时需要在存储空间和运行效率之间做出权衡。

4.1.2 字符显示算法与优化

字符显示算法是指在LCD控制器中处理字符数据,并将其映射到屏幕上相应位置的过程。这个过程通常包括查找字符的点阵数据、确定字符在屏幕上的位置、以及将点阵数据转换为屏幕上对应的像素值。

字符显示的优化策略包含以下几个方面:

- 缓存机制 :通过建立字符缓存可以减少对ROM或RAM的频繁访问,特别是对于频繁显示的字符,可以极大提升显示效率。

- 双缓冲技术 :通过使用前后两个缓冲区,可以在后台缓冲区进行字符的渲染,而前一个缓冲区的内容已经送往LCD显示,这样可以实现平滑的字符滚动和无闪烁的显示效果。

- 硬件加速 :部分LCD控制器提供了硬件加速功能,能够快速处理字符渲染,减少CPU负担,并提高显示速度。

- 字体大小的适应性 :动态调整字体大小以适应不同分辨率和显示需求,可以提升显示的适应性和用户体验。

4.2 汉字显示技术

4.2.1 汉字字库的构建方法

与字符显示相比,汉字显示技术要复杂得多。汉字字库通常远比ASCII字符集大得多,因此其存储和管理需要特别的方法。构建汉字字库的方法主要包括:

- 点阵字库 :将汉字以点阵形式存储,和字符显示类似,每个汉字点阵代表其在LCD上的显示效果。通常一个汉字需要多个字节来表示其点阵数据。

- 矢量字库 :将汉字以矢量形式存储,包含汉字的笔画信息和笔画顺序。在显示时,需要将矢量数据转换为点阵数据,这个过程可以实现字体的无损放大缩小。

- Unicode字库 :随着Unicode标准的推广,现代系统多采用Unicode编码来存储和处理汉字,这样可以更好地支持国际化和多语言环境。

构建字库时,还需要考虑以下因素:

- 字库容量 :存储大量的汉字字库需要占用较大的存储空间,需要合理规划存储结构以节省空间。

- 字库访问速度 :字库的数据读取速度对显示效果影响很大,因此需要优化字库的存储和检索机制,如采用缓存策略或构建索引表。

- 字形的美观与兼容性 :设计良好的字库不仅要求准确,还要考虑到字形的美观和不同显示设备的兼容性。

4.2.2 汉字显示与字体处理技巧

在LCD上显示汉字时,除了需要考虑字符显示的共性问题之外,还需要处理汉字特有的问题,包括:

- 多字节编码 :汉字通常是多字节字符,需要考虑编码的兼容性问题,如从字节序(Big-Endian或Little-Endian)到字符对齐等。

- 字形的精确控制 :为了在有限的LCD上显示清晰的汉字,字形的精确控制非常重要。这包括字体的大小、粗细、间距等属性。

- 抗锯齿处理 :对于高分辨率的LCD屏幕,可以通过抗锯齿技术提高汉字显示的清晰度和美观度。

- 动态字形生成 :在一些应用中,可能需要根据显示内容动态改变字形大小或样式,这需要在软件层面进行字形的生成和处理。

通过结合现代LCD显示技术和先进的字库管理方法,可以实现高质量的汉字显示。此外,通过优化显示算法和使用硬件加速,可以进一步提升显示性能和用户体验。

5. 读取LCD数据操作

在本章中,我们将深入探讨如何有效地从LCD读取数据,这一过程对于确保LCD显示内容的准确性和及时性至关重要。为了实现这一点,我们必须理解数据读取的基础,包括时序和参数设置,以及如何处理数据读取时可能遇到的异常。此外,我们还将学习高级应用,比如利用DMA传输技术来提高数据读取的效率,并探讨一些性能优化的方法。

5.1 数据读取的基础

5.1.1 数据读取时序与参数设置

LCD的数据读取是通过与LCD控制器的交互完成的,这一过程涉及到严格的时序要求和参数配置。对于通过FSMC接口连接的LCD控制器,我们需要正确设置FSMC的读取周期时序参数,包括读取周期、访问时间、保持时间和延迟时间等。这些参数决定了LCD控制器能够以何种速度准确地读取数据。

例如,在STM32微控制器中,我们可以通过设置FSMC_Bank1 Timing Register来配置这些参数:

// 设置FSMC Bank1的时序参数

FSMC_Bank1->BTCR[FSMC_Bank1_NORSRAM1] |= (FSMC_Bank1_NORSRAM_TCLRSetup_15F << 28) | (FSMC_Bank1_NORSRAM_TCAS_3F << 24) | (FSMC_Bank1_NORSRAM_TAH_3F << 20) | (FSMC_Bank1_NORSRAM_TAW_10F << 16);

这段代码通过位移操作和位掩码设置来调整FSMC的时序参数。每个参数值的设置都是基于LCD控制器的技术手册和数据手册上的推荐值。

5.1.2 数据读取的异常处理

在数据读取的过程中可能会发生各种异常情况,比如读取超时、数据校验错误等。异常处理机制是确保LCD显示系统稳定运行的关键。开发者需要根据LCD控制器的错误处理机制来实现相应的异常处理逻辑。通常,这涉及到对LCD控制器的状态寄存器进行轮询,或者设置中断来响应错误事件。

// 轮询状态寄存器,检查是否有读取错误

uint32_t status = LCD_CONTROLLER->STATUS_REGISTER;

if (status & LCD_ERROR_MASK) {

// 处理错误情况

// ...

}

在上述伪代码中, LCD_CONTROLLER->STATUS_REGISTER 表示读取LCD控制器的状态寄存器,而 LCD_ERROR_MASK 是一个掩码值,用于检查是否发生了特定的错误。

5.2 数据读取的高级应用

5.2.1 数据缓冲与DMA传输技术

当LCD需要处理大量数据时,直接通过CPU进行数据读取可能会消耗大量的CPU资源,这将影响系统的其他部分的性能。为了减轻CPU负担,提高数据读取效率,可以采用DMA(直接内存访问)技术,让数据直接在内存和LCD控制器之间传输,而不需要CPU介入。

在STM32微控制器中,实现DMA传输的步骤通常包括:

- 配置DMA通道和相关参数。

- 启用DMA传输请求。

- 在数据传输完成后,处理DMA传输完成中断。

// 配置DMA通道

DMA_ChannelConf(DMA1_ChannelX, DMA_Peripheral_SRAM, DMA_Memory_AutoReload, DMA_MemoryInc_Progessive, buffer_size);

// 启用DMA传输请求

LCD_CONTROLLER->DMA_EN |= LCD_DMA_ENABLE;

// DMA传输完成中断处理函数

void DMA_TransferCompleteHandler(void) {

// 处理传输完成事件

// ...

}

在上述代码示例中, DMA_ChannelConf 函数用于配置DMA通道, LCD_CONTROLLER->DMA_EN 是控制DMA传输启用的寄存器, DMA_TransferCompleteHandler 是DMA传输完成后的中断处理函数。

5.2.2 数据读取性能优化实例

为了进一步提升性能,我们可以采用多种策略来优化数据读取过程。一种常见的优化方法是采用双缓冲技术,即使用两个数据缓冲区交替读取数据。当一个缓冲区正在由DMA传输数据时,另一个缓冲区可以被CPU处理。这种方法能够确保数据流不会因为单个缓冲区的处理而出现中断。

// 双缓冲技术伪代码示例

uint8_t buffer1[buffer_size];

uint8_t buffer2[buffer_size];

// DMA 传输缓冲区1

DMA_Transfer(buffer1, LCD_CONTROLLER, buffer_size);

// 处理缓冲区2中的数据

process_data(buffer2);

// 等待传输完成

while (!(DMA1_ISR & DMA_TransferCompleteFlag));

// 切换缓冲区并开始传输缓冲区2的数据

DMA_Transfer(buffer2, LCD_CONTROLLER, buffer_size);

process_data(buffer1);

在这段伪代码中, buffer1 和 buffer2 是两个数据缓冲区。首先, DMA_Transfer 函数启动DMA传输将数据从LCD控制器传输到 buffer1 ,同时CPU可以处理 buffer2 中的数据。传输完成后,数据处理和DMA传输的工作在两个缓冲区之间进行切换。

在实施双缓冲技术时,需要确保处理逻辑能够适应缓冲区交换的时机,并且在缓冲区切换的过程中,数据的同步和一致性问题得到妥善解决。

通过上述各个级别的详细介绍和代码示例,本章已经全面阐释了如何从基础到高级应用层面去操作LCD数据的读取,涵盖了时序和参数设置、异常处理、DMA传输技术,以及数据读取性能优化。理解并掌握这些技术,对于开发高效和稳定的LCD显示系统至关重要。在下一章,我们将继续探索图形API的应用,了解如何通过图形API来实现丰富的视觉效果和用户交互。

6. 图形API应用

在嵌入式系统开发中,图形API(应用程序编程接口)提供了丰富的函数库,用以简化图形界面的开发。这包括了各种图形的绘制、变换、颜色处理以及动画实现等功能。本章节将探讨图形API的基本功能和高级应用,并通过实际的示例加深理解。

6.1 图形API的基本功能

图形API是图形软件开发中不可或缺的部分,它允许开发者通过定义好的接口直接操作图形硬件,使得复杂图形处理变得简单高效。

6.1.1 API函数的分类与作用

图形API中的函数可以大致分为以下几类:

- 绘图函数 :用于绘制基本图形,如线条、矩形、圆形等。

- 变换函数 :实现图形的移动、旋转、缩放等变换。

- 颜色与填充函数 :控制图形的颜色、填充模式等属性。

- 字体与文本函数 :处理文本的绘制、字体样式选择等。

- 高级图形函数 :如透明度、混合模式、抗锯齿等。

6.1.2 简单图形绘制示例

以下是一个使用图形API绘制简单图形的示例代码:

#include <graphics.h> // 引入图形库头文件

int main() {

// 初始化图形模式

initGraphicsMode();

// 设置颜色为蓝色

setColor(BLUE);

// 绘制一个矩形

drawRectangle(10, 10, 200, 150);

// 设置颜色为红色

setColor(RED);

// 绘制一个圆形

drawCircle(150, 100, 50);

// 显示图形

displayGraphics();

// 等待用户输入,关闭图形窗口

waitKey();

// 关闭图形模式

closeGraphicsMode();

return 0;

}

在这个示例中,首先包含了图形库头文件,并在 main 函数中执行了以下步骤:

- 初始化图形模式。

- 设置绘图颜色,并绘制矩形和圆形。

- 显示图形并等待用户输入。

- 关闭图形模式。

6.2 图形API的高级应用

随着应用需求的提高,图形API提供的高级功能变得日益重要,特别是在动态图形和交云界面设计中。

6.2.1 图形的变换与组合

图形变换允许开发者将图形进行平移、旋转、缩放等操作,而图形组合则涉及到多个图形元素的层次叠加和混合。

// 示例:图形的组合与变换

#include <graphics.h>

int main() {

// 初始化图形模式等操作...

// 绘制基本图形

drawCircle(100, 100, 50);

// 将图形平移100个像素向右

translate(100, 0);

// 绘制另一个圆形

drawCircle(100, 100, 50);

// 将图形旋转30度

rotate(30);

// 绘制第三个圆形

drawCircle(100, 100, 50);

// 显示图形等操作...

return 0;

}

6.2.2 动画效果的实现与优化

为了实现动画效果,开发者通常需要在循环中不断更新图形的位置和状态,并进行重绘。优化动画性能则需要考虑减少绘制次数、使用硬件加速以及双缓冲等技术。

// 示例:简单的动画效果实现

#include <graphics.h>

#include <time.h>

int main() {

// 初始化图形模式等操作...

while(1) {

// 清除图形内容

clearGraphics();

// 计算当前动画位置

int x = sin(time(NULL)) * 100;

// 绘制动态图形

drawCircle(x, 100, 50);

// 刷新显示内容

displayGraphics();

// 控制动画速度

sleep(1);

}

return 0;

}

在本示例中,一个圆形的位置会根据当前时间的正弦值动态变化,从而生成一个简单的动画效果。通过 sin 函数的调用实现动态位置变化,并使用 sleep 函数控制动画速度。

本章节通过图形API的基本概念和具体示例,介绍了图形API在嵌入式系统中的基础和高级应用,同时指出了优化动画性能的关键点。图形API的强大功能为开发者提供了丰富的图形操作接口,使得复杂图形界面的设计和实现变得轻而易举。随着对图形API的进一步掌握,开发者可以创造出更多吸引用户目光的动态界面和交互体验。

简介:本项目阐述了使用STM32F407微控制器的FSMC接口驱动LCD显示屏的技术细节。通过FSMC高速访问外部存储器的能力,实现复杂的图形用户界面。包含了LCD控制器配置、初始化序列、字符与汉字显示、读液晶数据、图形API、中断和定时器的使用以及电源管理在内的关键知识点,为嵌入式系统设计者提供了一整套LCD显示解决方案。

1461

1461

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?